- 18. Материалы для наложения лечебных прокладок: фармакологические физико-химические свойства, правила клинического применения Классификация, механизм действия.

- 19. Материалы для наложения изолирующих прокладок: клинические требования, классификация. Базовые и лайнерные прокладки. Характеристика цинк-фосфатных цементов.

- Лечебные прокладки

- Виды лечебных прокладок

- Показания и противопоказания

- Преимущества лечебных прокладок

- Как проходит наложение лечебной прокладки

- Основные принципы лечебной прокладки

- 3.3. Материалы для лечебных прокладок

18. Материалы для наложения лечебных прокладок: фармакологические физико-химические свойства, правила клинического применения Классификация, механизм действия.

Классификация лечебных прокладок:

1. Одонтотропные материалы, содержащие гидроксид кальция:

а) химически отверждаемые;

2. Биологические материалы — цинк — эвгеноловые цементы:

а) собственно цинк – оксид – эвгеноловые цементы;

б) упроченные цинк – оксид – эвгеноловые цементы с наполнителем;

в) цинк – оксид – эвгеноловые цементы с орто-этоксибензойной кислотой (ЕВА).

3. Комбинированные лечебные пасты:

а) готовые комбинированные лечебные пасты;

б) комбинированные лечебные пасты, готовящиеся ex temporae (непосредственно перед применением).

Для оказания противовоспалительного действия на пульпу, стимуляции одонтобластов по усилению минерализации дентинного покрытия пульпы и отложения заместительного дентина наиболее часто используют препараты, содержащие гидроксид кальция Са (ОН)2. В результате снижения рН за счет выраженной щелочной реакции препарата нормализуется кровообращение пульпы. Кроме того, происходит интенсивное отложение заместительного дентина.

Лечебные прокладки показаны в следующих клинических ситуациях:

— лечение глубокого кариеса;

-лечение острого очагового пульпита биологическим методом;

— консервативное лечение при случайном вскрытии полости зуба (так называемый, травматический пульпит).

Методы лечения, направленные на сохранение жизнеспособности воспаленной пульпы и восстановление ее функций, предполагают различные способы фармакологического воздействия. Лечение в таких случаях проводится в два этапа:

I этап — купирование воспалительного процесса в пульпе, воздействие на микрофлору, уменьшение болевых ощущений.

С этой целью используются препараты, обладающие сильным, но кратковременным действием. Обычно они накладываются на несколько суток в качестве лечебной повязки.

II этап — стимуляция образования заместительного дентина, нормализация обменных процессов в пульпе зуба.

На данном этапе используются препараты, обладающие продолжительным, «мягким» действием, не разлагающиеся при длительном нахождении в кариозной полости. Они накладываются в виде лечебной прокладки под временные или постоянные пломбы.

При лечении глубокого кариеса, как правило, ограничиваются наложением лечебной прокладки с длительным одонготропным и антисептическим действием.

Фармакологические физико-химические свойства:

-Одонтотпропное, антимикробное и противовоспалительное действие;

-Отсутствие токсического и раздражающего действия на пульпу зуба;

-Соответсвие физико-механическим свойствам постоянных пломбировочных материалов, отсутствие негативного влияния на процессы отверждения и адгезиии композитов.

Правила клинического применения:

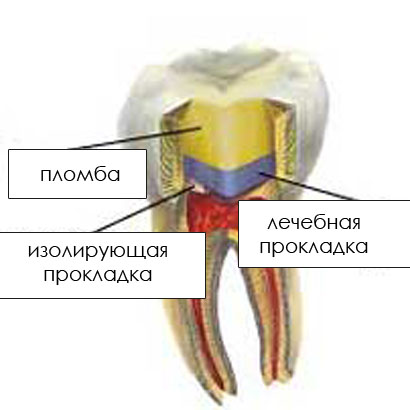

Поскольку материалы для лечебных прокладок нестабильны в среде полости рта и не имеют достаточной механической прочности, их накладывают на дно полости, покрывая временной или постоянной пломбой.

19. Материалы для наложения изолирующих прокладок: клинические требования, классификация. Базовые и лайнерные прокладки. Характеристика цинк-фосфатных цементов.

Изолирующая прокладка должна отвечать ряду требований и выполнять ряд функций: 1. Обеспечивать длительную защиту дентина и пульпы зуба от химических, термических и гальванических воздействий со стороны постоянного пломбировочного материала. 2. Герметизировать поверхность дентина, предотвращая микробную инвазию, раздражение и повышенную чувствительность пульпы после препарирования и пломбирования полости. 3. Выдерживать механическую нагрузку, связанную с перераспределением жевательного давления. 4. Способствовать улучшению фиксации постоянной пломбы. 5. Легко вводиться в полость, быстро отвердевать и образовывать с тканями зуба связь более прочную, чем с постоянным пломбировочным материалом, чтобы в случае усадки последнего не возникал отрыв прокладки от дна полости. 6. Обладать противокариозным действием, оказывать реминерализирующее влияние на подлежащий дентин. 7. Не оказывать токсического воздействия на пульпу 8. Не нарушать свойств постоянного реставрационного материала. 9. Прокладочный материал не должен разрушаться под действием десневой и дентинной жидкостей, а в случае нарушения герметичности постоянной пломбы — под воздействием ротовой жидкости.

Классификация изолирующих прокладок:

А. Базовая прокладка– это толстый, более 1 мм, слой подкладочного материала.

1. Защита пульпы от термических раздражителей (например, при пломбировании металлическими материалами).

2. Защита пульпы от химических раздражителей.

3. Герметизация поверхности дентина.

4. Обеспечение связи между дентином и постоянным реставрацион- ным материалом.

5. Создание оптимальной геометрии кариозной полости.

6. Уменьшение объема (количества) постоянного пломбировочно- го материала (с целью уменьшения полимеризационной усадки пломбы; создания под пломбой «подушки», компенсирующей силы, возникающие при жевании; экономии дорогостоящего ком- позита и т.д.). При наложении базовой прокладки возможны различные вариан- ты (см. рис. В3).

Б. Лайнерная прокладка– это тонкослойная изолирующая прокладка. Назначение прокладки:

1. Изоляция пульпы от химических раздражителей.

2. Герметизация поверхности дентина.

3. Обеспечение связи между дентином и постоянным реставрационным материалом

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИНК-ФОСФАТНЫХ ЦЕМЕНТОВ.

Является материалом для наложения изолирующих прокладок.

Представляет собой систему «порошок/жидкость». Порошок состоит из оксида цинка (75-90%), оксида магния (5-13%), диоксида кремния (0,05-5%), иногда нитрата висмута (до 4%). Жидкость представляет собой водный раствор ортофосфорной кислоты, частично нейтрализованной гидроксидом алюминия и оксидом цинка. При смешивании порошка и жидкости происходит экзотермическая химическая реакция образования нерастворимого в воде фосфата цинка. За счет быстрой нейтрализации свободной фосфорной кислоты, цемент практически не оказывает раздражающего действия на пульпу зуба.

Такие свойства, как недостаточная механическая прочность и растворимость в ротовой жидкости, делают фосфат цементы практически непригодными для использования в качестве постоянного пломбировочного материала.

Продолжают использовать его в бюджетной стоматологии из-за дешевизны.

Источник

Лечебные прокладки

Такая прокладка представляет собой лечебный препарат на основе гидроксида кальция, который за счет выраженной щелочной реакции нормализует кровообращение пульпы и обеспечивает интенсивное отложение заместительного дентина.

Виды лечебных прокладок

Современная стоматология предлагает следующие материалы для лечебных прокладок:

- Лайф (на основе гидроксида кальция);

- Дейкал (Самоотвердевающий, прочный материал, система «паста-катализатор», содержит 25% гидроксида кальция, совместим с любым пломбировочным материалом;

- Кальципульп (специальная паста, основой которой является гидроксид кальция, она полностью нейтрализует кислоты на дне полости, которые выделяются при затвердевании пломбы, применяется при глубоком кариесе, устраняет чувствительность зубов).

Опытный стоматолог подбирает прокладку в индивидуальном порядке для каждого пациента. Изучив размеры и формы полости, специалист выбирает между базовой или тонкослойной прокладкой. Базовые прокладки располагают толстым слоем. За счет такого слоя удается снизить объем реставрационных материалов и сформировать подушку, чтобы облегчить процесс жевания у пациента.

Если полость не требует изменения своей геометрии, то стоматологи используют тонкослойные лечебные прокладки. С их помощью также создается необходимую герметичность между реставрационным материалом и кариозной полостью.

Показания и противопоказания

Лечебные прокладки необходимы в следующих случаях:

- глубокий кариес (близко к пульпе);

- очаговый пульпит;

- если произошло случайное вскрытие пульпы.

В отношении переносимости лечебных прокладок проведено достаточно много исследований. Доказано, что лечебные прокладки не вызывают аллергических реакций и раздражения пульпы.

Преимущества лечебных прокладок

Лечебные прокладки обладают как противовоспалительным, так и регенерирующим, некротизирующим и обезболивающим эффектом. Материал прокладки обладает хорошей пластичностью и быстро затвердевает. Такая прокладка значительно снижает риск развития вторичного кариеса и образования микрощелей.

Как проходит наложение лечебной прокладки

Первым этапом наложения лечебной прокладки является подготовка ротовой полости пациента. Проводится обезболивание, затем дефект препарируется, удаляются некротизированные ткани. После этого врач наносит прокладку, уплотняет ее. Прокладку смачивают дистиллированной водой.

Лечебная прокладка должна полностью покрыть кариозную плоскость и доходить до основания соединения эмали и дентина. Чтобы жевательная нагрузка не повредила прокладку, то ее слой должен быть не меньше 2 мм. При этом процесс наложение лечебной прокладки имеет два варианта:

- Прямое наложение (накладывается на обнаженную пульпу, служит для лечения острого пульпита);

- Непрямое наложение (используется для лечения кариеса, накладывается на тонкий слой дентина).

Через десять недель с помощью данных электроодонтодиагностики проверяется жизнеспособность пульпы, тестируются реакции на температурные раздражители, делается рентгеновский снимок (при необходимости). Временная пломба удаляется, прокладку заменяют и накладывают постоянную пломбу.

Основные принципы лечебной прокладки

Лечебная прокладка может быть:

- нетвердеющая;

- быстротвердеющая;

- долготвердеющая.

Состав основы материала – полимерный, водный, масляный или мономерный. Стоматологи используют либо готовые лечебные прокладки, либо готовят их самостоятельно.

Источник

3.3. Материалы для лечебных прокладок

Основным принципом современной стоматологии является щадящее отношение к тканям зуба. Следует избегать удаления пульпы в тех случаях, когда патологические изменения в ней обратимы и возможно ее сохранение (глубокий кариес, острый очаговый пульпит, случайное вскрытие полости зуба /«травматический пульпит»/). В то же время, расширение показаний к биологическому методу лечения пульпита не целесообразно.

В ряде клинических ситуаций необходимо оздоравливающее фармакологическое воздействие на пульпу, которое, купировав воспалительный процесс, предотвратило бы его дальнейшее распространение, стимулировало бы репаративные процессы.

Для решения этих задач применяются лечебные прокладки. Они содержат активно действующие вещества различного целевого назначения.

Материалы для лечебных прокладок должны:

— оказывать противовоспалительное, антимикробное, одонтотропное действие;

не раздражать пульпу зуба;

обеспечивать прочную герметизацию подлежащего дентина, связь с тканями зуба, прокладочным и постоянным пломбировочными мате риалами;

соответствовать физико-механическим свойствам постоянных плом бировочных материалов.

Развитие методов, направленных на сохранение жизнеспособности воспаленной пульпы и восстановление ее функций, характеризуется совершенствованием способов фармакологического воздействия. Лечение в таких случаях проводится в два этапа:

1этап — купирование воспалительного процесса в пульпе, воздействие на микрофлору, уменьшение болевых ощущений.

С этой целью используются препараты, обладающие сильным, но кратковременным действием. Обычно они накладываются на несколько суток в качестве лечебной повязки.

И этап — стимуляция образования заместительного дентина, нормализация обменных процессов в пульпе зуба.

На данном этапе используются препараты, обладающие продолжительным, «мягким» действием, не разлагающиеся при длительном нахождении в кариозной полости. Они накладываются в виде лечебной прокладки под постоянные пломбы.

При лечении глубокого кариеса, как правило, ограничиваются наложением лечебной прокладки с длительным одонтотропным и антисептическим действием.

В зависимости от состава материалы для лечебных прокладок подразделяют на несколько групп:

1. Материалы на основе гидроксида кальция

Они применяются наиболее часто. У нас в стране выпускается «Кальме-цин» (содержит гидроксид кальция, оксид цинка, сульфацил-натрий, сухую плазму крови; замешивается на растворе карбометилцеллюлозы).

Из зарубежных препаратов, содержащих в основе гидроксид кальция, следует назвать: «Dycal» (DeTrey/Dentsply), «Calcium Hidroxyde XR» (SPAD/Dentsply), «Alkaliner» (Espe), «Septocalcine Ultra», «Calcipulpe» (Septodont), «Calcimol», «Calcimol LC» (Voco), «Life» (Kerr), «Reocap», «Reocap-E» (Vivadent), «Nu-Cap» (GC). Эти химически или светоотвержда-емые материалы — самые универсальные и наиболее популярные средства для наложения лечебных прокладок.

Положительными свойствами их являются лечебное одонтотропное действие и способность препятствовать проникновению микроорганизмов в пульпу зуба, а также быстрое отверждение, в том числе и в присутствии жидкости, выделяющейся из дентинных канальцев.

Однако, прочность этих материалов на сжатие в 10-15 раз меньше, чем у фосфат-цемента, устойчивость в ротовой жидкости недостаточная. Поэтому их следует наносить только очень тонким слоем на участки дентина, ближайшие к пульпе (опосредованное покрытие) или на вскрытый рог пульпы (непосредственное покрытие), а сверху покрывать слоем более прочного материала, например, стеклоиономерным цементом.

Некоторыми исследователями в настоящее время подвергается сомнению допустимость непосредственного нанесения гидроксид-кальций-со-Держащих препаратов на вскрытую пульпу из-за возможной осмотической травмы одонтобластов с развитием очагового некроза пульпы, однако однозначного мнения по данному вопросу пока не выработано.

Светоотверждаемые материалы этой группы рекомендуют применять лишь при неглубоких полостях из-за опасности термического травмирования пульпы в процессе световой полимеризаций.

2. Цинк-эвгенольный цемент (ЦЭЦ) Эвгенол — антисептик растительного происхождения. Он составляет 70%

Источник