- Мастит у коров

- Симптомы мастита

- Клинический мастит

- Легкий

- Умеренный

- Тяжелый

- Гангренозный мастит

- Причины возникновения маститов

- Диагностика мастита – как не прозевать начало заболевания

- Сухостойный период

- Запуск коровы

- После отела

- Лечение мастита

- Профилактика маститов

- Гигиена вымени

- Правильный запуск

- Уход за животными

- Мастит лактационный — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы лактационного мастита

- Патогенез лактационного мастита

- Классификация и стадии развития лактационного мастита

- Осложнения лактационного мастита

- Диагностика лактационного мастита

- Лечение лактационного мастита

- Прогноз. Профилактика

Мастит у коров

Симптомы, лечение, профилактика

Мастит не только снижает количество молока у коровы, но также может сделать его вовсе непригодным для употребления. При сильном воспалительном процессе животное испытывает все последствия тяжелейшей интоксикации, кроме того, маститы негативно влияют на внутриутробное развитие плода и физиологическое состояние новорожденных телят.

Лишенные молозива, телята не получают полноценную иммунную защиту. Зато при болезнях вымени патогенные штаммы кишечной палочки и стафилококков легко передаются молодняку именно через молозиво, вызывая желудочно-кишечные и легочные заболевания и гибель приплода.

Оглавление:

Симптомы мастита

Мастит у коровы имеет несколько вариантов развития:

• Переход в хроническую форму;

На различных стадиях развития заболевания выявить его можно по специфическим признакам.

Этот тип воспаления вымени нельзя заметить по внешним признакам. Небольшое воспаление молочной железы пока еще не заметно глазу, доля вымени и молоко выглядят совершенно нормально. Для того чтобы провести диагностику этого мастита необходимо провести лабораторное исследование — анализ на поражение калифорнийским маститом (CMT) и подсчет соматических клеток (SCC). Этот тип воспаления, в зависимости от возбудителя заболевания, может перейти в клинический или вылечиться самостоятельно.

Клинический мастит

Легкий

Молоко выделяется хлопьями или комками и непригодно для употребления. Вымя при этом выглядит совершенно нормально. Чаще всего, в такой форме заболевание протекает не очень остро, и порой во многих хозяйствах даже не диагностируется.

Умеренный

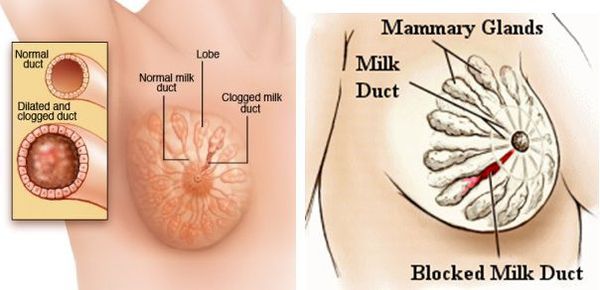

Вымя отвердевает, краснеет, набухает и становится болезненным, температура воспаленной четверти повышается. Внешний вид молока также изменяется. Отек как раз и вызывается сгустками, которые блокируют молочные каналы и не дают молоку выходить. Как следствие, снижается продуктивность коровы.

Тяжелый

Молоко становится водянистым, похоже на сыворотку, может быть с примесью крови. Продуктивность коровы резко снижается. Инфекция способна вызывать снижение уровня кальция, который находится в крови, при этом у коров появляются симптомы молочной лихорадки (гипокальцемии). При таком мастите у животного все признаки сильной интоксикации.

Гангренозный мастит

Диагностировать его можно по охлаждению и неравномерной потере голубоватого оттенка четверти. К сожалению, мастит этого типа ведет к потере четверти вымени.

Причины возникновения маститов

В сухостойный период воспаление вымени возникает под воздействием неблагоприятных факторов, снижающих общий иммунитет и резистентность организма и тканей вымени. Причиной могут служить:

• антисанитарные условия содержания;

• нарушение техники доения и порядка запуска;

Часто неправильный запуск коров является причиной проникновения инфекции в ткани вымени и развития воспалительного процесса, который проявляется уже после отела.

Диагностика мастита – как не прозевать начало заболевания

Сухостойный период

Сухостойный период – самый оптимальный для проведения лечения коров от мастита, а также своевременной диагностики его скрытых форм.

Во время сухостойного периода диагностику маститов необходимо проводить два раза. Первый раз – в самом его начале, второй – за 10-15 дней до отела. Если корова здорова, в первые 20-30 дней сухостоя секрета много, он жидкий, серовато-белого цвета, без хлопьев, во второй половине сухостоя секрета мало (3-5 мл), он вязкий, тягучий, клейкий, желтовато-коричневого цвета.

В любом случае, даже если видимых изменений в структуре вымени и качестве молочного секрета нет, необходимо сделать лабораторный анализ на скрытый мастит. Для этого небольшое количество секрета следует сдоить в стерильный пузырек и отдать на анализ в ветеринарную лабораторию.

Чаще всего мастит наблюдается в течение первых двух месяцев после запуска коровы и после отела.

Запуск коровы

Период запуска – самый ответственный. Необходимо следить за состоянием вымени и осматривать его дважды в неделю. При любом покраснении проводите пробное доение четверти. В первый месяц запуска у здоровой коровы молоко жидкое, без изменения цвета. Если имеются хлопья, значит, животное заболело. Во второй месяц запуска вместо перегоревшего молока в вымени образуется секрет, по консистенции напоминающий мед. Его немного —3-4 мл. Более жидкий секрет сероватого оттенка — признак мастита.

После отела

Необходимо проверить состояние молозива коровы после отела (молозивный период длится 5-7 дней). Тест можно легко проделать в домашних условиях без помощи реактивов. Молозиво налейте в пробирку и поставьте на час в холодильник. Если за это время жидкость расслоиться – у коровы мастит и кормить теленка она не должна.

Лечение мастита

Как только мастит диагностирован, необходимо начать лечение, направленное на устранение причины – патогенных микроорганизмов.

В сухостойный период животных можно лечить антибиотиками (например мастисаном А, В, Е), предварительно вооружившись результатами анализов или проконсультировавшись с ветеринарным врачом. Во время лактации антибиотиками лечить коров нельзя, поскольку в этом случае их молоко будет непригодно для использования.

При остром воспалительном процессе, ветеринарный врач может назначить промывание молочных цистерн дезинфицирующими растворами или настойками трав. В любом случае, перед началом приема препаратов или проведением того или иного лечения животного обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром.

Профилактика маститов

Начинать профилактику следует с улучшения гигиены содержания и кормления животных, а также постоянного обследования оборудования и коров. Заболевших животных следует изолировать от здоровых, а лечение проводить своевременно и в полной мере.

Гигиена вымени

Очень важно снизить возможность проникновения болезнетворных микроорганизмов в вымя. Для этого перед каждой дойкой соски необходимо обмывать теплой водой.

Если после дойки на кончике соска остается молочная капля – она также может служить источником инфекции, ведь молоко – прекрасная среда для размножения бактерий. Сосковое отверстие после доения остается открытым от 30 минут до 2 часов и времени этого вполне достаточно, чтобы болезнетворные микробы проникли внутрь.

После дойки соски животного также необходимо дезинфицировать, для этого подойдет 1% р-р хлористого йода(1 мл на 100 мл воды) или 3-5-процентным раствором ЭМС-Й, вид А (1 ч. ложка на 100 мл воды). Соски необходимо погрузить в дезинфицирующий раствор на пару минут и оставить высохнуть, не обтирая до следующей дойки.

Правильный запуск

Очень важное значение имеет правильный запуск коров. Примерно за неделю до начала запуска количество сочных и концентрированных кормов необходимо снизить, после чего коров следует перевести на однократное доение в течение 4-5 дней. Далее их доят через 1-2 дня и прекращают доить, когда суточный удой составит 0,5-1 кг молока.

Сухостойный период составляет 60 дней, на протяжение всего этого времени обязательно следует проводить диагностику маститов.

Уход за животными

Секрет здоровья и крепкого иммунитета животных в правильном питании. Не допускайте однотипного высококонцентрированного кормления или длительного кормления силосно-сенажной массой. Ни в коем случае не давайте коровам испорченные и заплесневелые корма. В стойловый период для животного ежедневно организуют моцион на расстояние не менее 4-5 км.

коров можно научить есть сорняки, читайте здесь

Источник

Мастит лактационный — симптомы и лечение

Что такое мастит лактационный? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Чеботарь Виктора Игоревича, хирурга со стажем в 7 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

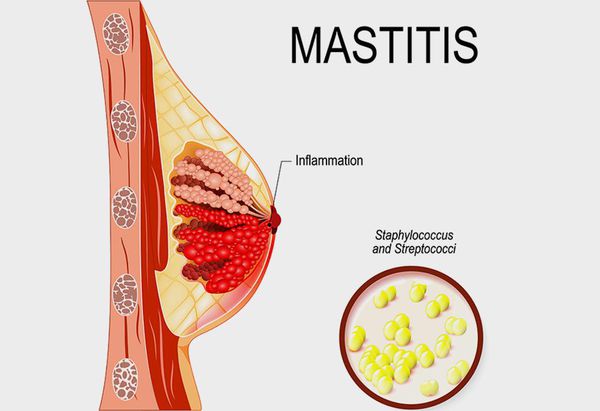

Маститом (устаревший термин — «грудница») называют любое воспаление ткани (паренхимы) молочной железы, а лактационным маститом — воспаление паренхимы молочной железы в период лактации, когда происходит биосинтез и выделение на поверхность сосков молока.

Это болезненное состояние чаще всего возникает в течение первых трёх месяцев после родов. При неправильном лечении оно может привести к преждевременному прекращению грудного вскармливания [10] .

Пусковым механизмом лактационного мастита всегда является жизнедеятельность условно-патогенных бактерий, в норме колонизирующих поверхность кожи (в 98 % при исследовании высевается золотистый стафилококк) [1] . В литературе нередко упоминаются трещины и микротравмы сосков как входные ворота инфекции, и это справедливо — лактационный мастит часто начинает развиваться от предполагаемого места проникновения (в виде микротравмы/трещины). Однако так бывает не во всех случаях.

Внутрипротоковая микрофлора молочной железы присутствует у кормящих и у некормящих женщин в любом возрасте, и ей не обязательно перемещаться в место будущего воспаления через микротравму. Если ворот инфекции как таковых нет, а лактация идёт, и мастит случился, то причиной является застой молока (лактостаз) и жизнедеятельность протоковой микрофлоры. Такой комплекс причин провоцирует до 85 % лактационных маститов [1] .

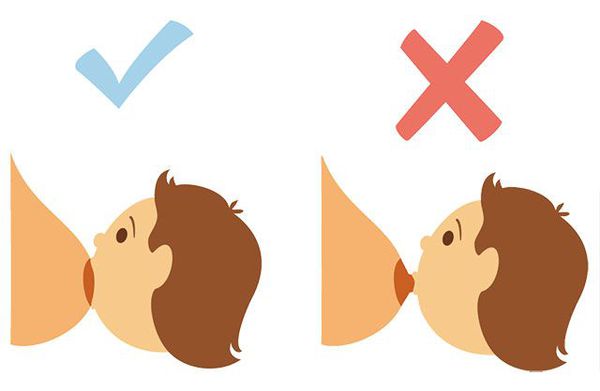

Развитию лактостаза могут способствовать задержки или пропуски кормления, неправильное прикладывание ребёнка к груди, прикладывание только к одной груди, травмы молочной железы и другие факторы [11] .

Симптомы лактационного мастита

Первым проявлением лактостаза и лактационного мастита является боль (масталгия) и/или внезапное появление очагового уплотнения в молочной железе в период кормления.

Механизм возникновения таких болезненных ощущений отличается от других болей. Это связано с особенностями чувствительной иннервации (связи с центральной нервной системой) молочных желёз, а именно с отсутствием в них болевых рецепторов.

Во время операций на молочной железе (тех, что выполняются под местной анестезией) в саму ткань даже не нужно вводить раствор анестетика. Он вводится только в кожу и капсулу железы, а саму железу пациентка чувствует слабо, даже если работать с паренхимой хирургическим инструментом. Отсюда вывод, что все болевые ощущения в груди связаны с воздействием на капсулу железы: механическим — при растяжении, химическим — после начала воспаления. Иными словами, боль может возникнуть, только когда лактостаз растягивает капсулу. Если этого не происходит, то и болевого синдрома может не быть.

При мастите боль также появляется из-за растяжения капсулы или из-за воздействия на неё агрессивных медиаторов воспаления.

Болезненность и уплотнение в молочной железе могут сопровождаться повышением температуры тела за счёт действия продуктов распада бактерий, попадающих в кровоток. Само по себе это ещё не признак мастита. На данном этапе следует прекратить кормление ребёнка больной железой и попытаться сразу же провести мероприятия по сцеживанию молока: путём ручного массажа или с использованием специальной помпы-молокоотсоса.

Если интенсивное сцеживание не принесло облегчения в течение 2-3 дней или выраженный болевой синдром уже не позволяет работать с железой, следует обратиться к врачу. Задачей специалиста в первую очередь будет поставить верный диагноз: ещё лактостаз или уже мастит. Неразрешённый лактостаз на 3-4 сутки от начала заболевания чаще всего переходит в лактационный мастит. Если пациентка обнаружила покраснение кожи над участком уплотнения и/или болезненности, значит началось воспаление. В таком случае имеется больше клинических данных за начинающийся мастит [2] .

Патогенез лактационного мастита

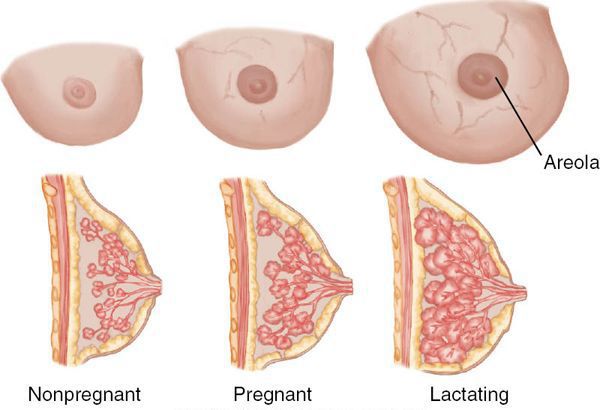

После родов в течение недели резко падает уровень эстрогенов и прогестерона, которые в период беременности стимулировали рост ткани железы, а именно протоков и прочей логистической инфраструктуры по выведению молока.

В то же время уровень пролактина (гормона, который вызывает и поддерживает образование молока) остаётся прежним и может даже возрастать. Таким образом, на имеющихся и отстроенных в железе до родов мощностях начинается активный синтез и выведение молока. Однако организм не всегда может точно сбалансировать его необходимое количество и суммарный просвет протоков в сосках. В таких случаях в отдельных альвеолах или протоках формируется застой: молоко накапливается и растягивает стенки альвеолы/протока. Так возникает лактостаз. Он не всегда превращается в мастит.

При лактостазе сжимаются микрокапилляры соседней ткани. Это затрудняет локальное действие иммунных механизмов, которые и без того ослаблены на фоне общего падения иммунитета после родов. В этот момент на сцену патогенеза выходит населяющая протоки микрофлора — пресловутый стафилококк. И само молоко, и окружающие сдавленные ткани являются прекрасной беззащитной питательной средой для бактерий, поэтому их количество в точке лактостаза начинает расти в геометрической прогрессии.

Разумеется, иммунная система быстро распознаёт рост бактериальной нагрузки в указанном месте. Чтобы изолировать и уничтожить очаг, она активирует своё главное оружие — процесс воспаления. Однако при уничтожении бактерий клетки иммунной системы повреждают близлежащие ткани тела человека. В итоге кровоснабжение этих тканей нарушается и возникает микротромбоз капилляров.

Погибшие клетки образуют массу органики, которая вновь может быть использована оставшимися бактериями как питательная среда. Таким образом, в месте септического воспаления некоторые процессы замыкаются в порочный круг и могут завершиться не в пользу пациентки.

Классификация и стадии развития лактационного мастита

Имеющие прикладное значение классификации лактационного мастита (и мастита вообще) отражают следующие его параметры:

- форму течения;

- анатомическую локализацию, степень распространения очага воспаления и стадию воспалительного процесса.

По форме течения выделяют острый и хронический мастит. Острым лактационным маститом называют внезапно возникший в течение нескольких дней мастит с описанными выше симптомами.

Если в процессе лечения (или «нелечения») симптомы стихают, но не исчезают совсем, либо ненадолго проходят, а затем вновь появляются, то спустя шесть месяцев можно говорить о переходе в хроническую форму.

Хронический мастит создаёт целый ряд проблем. Он может спровоцировать формирование свища (патологического хода из очага воспаления на поверхность кожи с выделениями из него) или существенно затруднить скрининг новообразований молочной железы, а также в любой момент перейти в острый мастит.

Второй ряд характеристик удачно отображается с помощью отечественной классификации профессора Б.Л. Гуртового 1975 года [1] .

По характеру воспалительного процесса доктор выделял две формы лактационного мастита:

- негнойные — серозный и инфильтративный мастит;

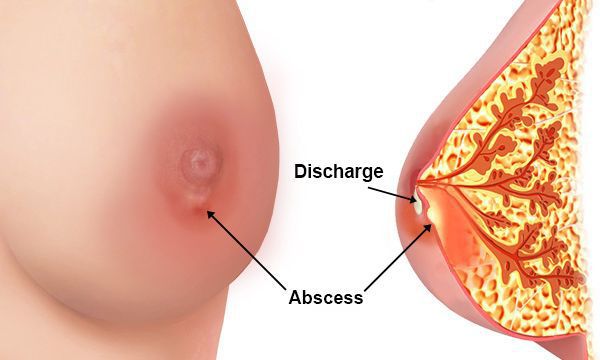

- гнойные — абсцедирующий, инфильтративно-абсцедирующий, флегмонозный и гангренозный мастит.

Эти формы, по сути, являются последовательными стадиями острого воспалительного процесса:

- Серозный (начинающийся).

- Инфильтративный.

- Гнойный (обычно без лечения мастит приобретает гнойный характер на 3-4 день от начала воспалительного процесса):

- инфильтративно-гнойный: диффузный, узловой;

- абсцедирующий: фурункулёз ареолы, абсцесс ареолы, абсцесс в толще железы, абсцесс позади железы (ретромаммарный);

- флегмонозный: гнойно-некротический;

- гангренозный.

По локализации воспалительного очага в рамках приведённой локализации различают:

- подкожный;

- субареолярный;

- интрамаммарный;

- ретромаммарный;

- тотальный.

При последнем варианте поражаются все отделы молочной железы.

Осложнения лактационного мастита

Без своевременного лечения к уплотнению, боли и покраснению кожи уже в обязательном порядке присоединится повышение температуры тела и выраженный асимметричный отёк железы.

Общее самочувствие больной будет ежедневно ухудшаться. Может появиться выделение гноя из соска поражённой железы, начнётся лимфаденит (воспаление лимфатических узлов) и лимфангиит (воспаление лимфатических сосудов) по путям оттока лимфы: в подмышечной, подключичной, надключичной, загрудинной областях тела.

При появлении таких грозных симптомов состояние пациентки может усугубляться стремительно. Это прямые предпосылки скорого сепсиса и септического шока, который может стать причиной смерти, поэтому срочное начало лечения с госпитализацией становится вопросом выживания.

В литературе описаны случаи перехода воспалительного процесса в плевральную полость (пиоторакс), либо в жировую клетчатку переднего средостения (анатомического пространства за грудиной) с развитием медиастинита — тяжелейшего состояния, требующего экстренной операции и длительной интенсивной терапии.

Запущенный мастит, а также мастит после хирургического лечения, может сопровождаться тромбофлебитом поверхностных вен торса (синдром Мондора). Возможно самопроизвольное вскрытие гнойника на поверхность кожи и его опорожнение с формированием длительно заживающего (или незаживающего) свища [4] .

Диагностика лактационного мастита

При постановке диагноза сложнее всего отличить лактостаз (предмастит) от начинающегося серозного мастита. Врач принимает решение на основании жалоб пациентки, сроков заболевания, результатов осмотра поражённого органа и результатов дополнительных исследований.

Диагноз «лактостаз» правомерно установить при следующих симптомах:

- единственной жалобой является чувство тяжести, боль и наличие уплотнения;

- с начала заболевания прошло менее четырёх дней;

- кожа над зоной болезненности не изменена;

- отёк выражен незначительно или отсутствует;

- температура тела не достигает 38 ° С;

- при исследовании крови не обнаруживается высокого лейкоцитоза и иных воспалительных изменений;

- по результатам УЗИ нет данных за абсцесс;

- общее состояние пациентки удовлетворительное.

В таком случае следует начать соответствующие лечебные мероприятия и тщательно наблюдать за эволюцией симптомов [5] .

Полное отсутствие отёка, уплотнения, покраснения кожи может навести на мысль о межрёберной невралгии или обострении герпетической инфекции как источнике болевого синдрома.

Для определения стадии процесса иногда необходимо выполнить пункцию: в условиях перевязочного кабинета стерильной иглой на шприце осуществляется прокол уплотнения с целью уточнить наличие гноя или иного содержимого. Если присутствуют яркие признаки гнойного процесса или деструктивные изменения молочной железы, то установка диагноза не вызывает затруднений.

При первичной диагностике лактостаза/лактационного мастита необходимо исключить наличие новообразований молочной железы или специфических возбудителей (сифилиса, туберкулёза, грибковых поражений, эхинококкоза и прочих) как инициаторов воспалительного процесса. Такие маститы имеют тенденцию к хроническому течению с периодическим обострением и постепенным разрушением окружающих тканей. К счастью, специфические маститы встречаются достаточно редко, обычно у лиц с нарушениями иммунитета.

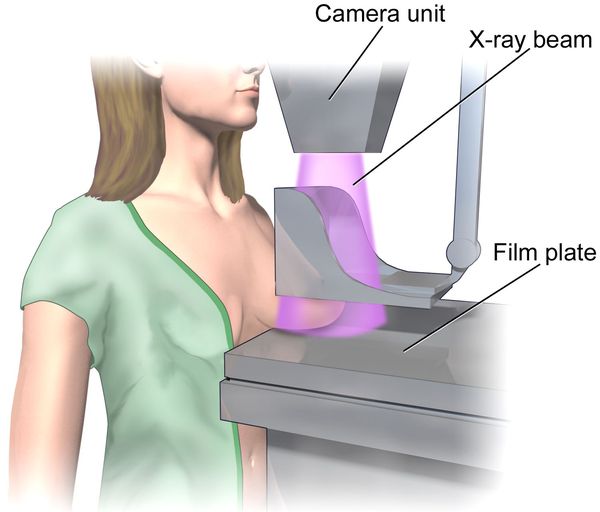

Скрининг новообразований молочных желёз должен проводиться пациенткой регулярно путём самообследования и УЗИ молочных желёз до 40 лет с проведением регулярной маммографии не реже чем раз в два года после 40 лет.

Лечение лактационного мастита

Лечение лактостаза и лактационного мастита при разных клинических ситуациях не одинаково.

После установки диагноза «лактостаз» выполняется инъекция спазмолитиков (например, «Дротаверина») для расслабления гладкой мускулатуры млечных протоков. При выраженном болевом синдроме проводится ретропекторальная блокада раствором местного анестетика («Новокаина») и назначение НПВС. Некоторые авторы [1] рекомендуют перед сцеживанием сделать инъекцию 0,5 мл «Окситоцина» или «Питуитрина». Затем выполняется сцеживание молока путём ручного массажа или с применением помпы.

Важно! Перед началом медикаментозного лечения антибиотиками, обезболивающими и т. д. следует полностью прекратить грудное вскармливание, чтобы вместе с молоком в организм ребёнка не попали метаболиты лекарственных препаратов.

При устранении лактостаза уплотнение в железе пропадает или уменьшается, как и болевой синдром. Если в течение 3-4 часов после сцеживания болевой синдром не уменьшился, то правомерно изменение диагноза на «серозный лактационный мастит». В этом случае необходимо выполнить пункцию очага, провести УЗИ, назначить обезболивающие препараты и начать эмпирическую антибиотикотерапию. При установке диагноза «мастит» грудное вскармливание прекращается [8] .

Существует ряд показаний для прекращения лактации:

- стремительное развитие воспалительного процесса;

- любой рецидив мастита;

- длительное хроническое течение мастита;

- инфильтративно-гнойный, абсцедирующий, флегмонозный и гангренозный маститы.

Чтобы прервать процесс синтеза молока, применяют ингибиторы секреции пролактина («Бромокриптин») [6] , антагонисты дофамина («Каберголин», «Перголид»). Немедикаментозные способы прекращения лактации (бинтование молочных желёз, ограничение питья, отказ от сцеживания) не рекомендуются при лечении мастита.

В случае наличия гнойной полости, стремительного развития воспаления, начала деструктивных изменений в молочной железе требуется срочное хирургическое лечение. При этом вскрывается гнойная полость, удаляется гной и масса мертвых тканей, после чего пациентке требуются длительные перевязки и промывание инфицированных операционных ран. Также необходимо провести микробиологическое исследование характера раневой микрофлоры и её чувствительности к антибиотикам [4] .

В зависимости от тяжести состояния пациентки может проводиться инфузионная, детоксикационная, общеукрепляющая терапия. При развитии сепсиса или септического шока, медиастенита, воспаления в плевральной полости могут потребоваться дополнительные операции по дренированию соответствующих полостей и пространств. Лечение таких больных продолжается уже в палатах реанимации.

Прогноз. Профилактика

Прогноз при лактационном мастите, как правило, благоприятный при своевременном начале лечения. Лактостаз, а также серозные формы начинающегося лактационного мастита могут успешно курироваться без операции. Тяжёлые абсцедирующие и деструктивные запущенные формы маститов могут привести к инвалидности пациентки и даже к летальному исходу, не говоря уже об эстетических нарушениях и необходимости отсроченной хирургической реконструкции поражённой молочной железы [7] .

Профилактика лактационного мастита заключается в первую очередь в соблюдении правил гигиены:

- Необходим регулярный гигиенический душ для кормящей матери и купание для новорождённого. Также нужно тщательно мыть руки и грудь до и после каждого кормления.

- Обязательна профилактика микротравм в виде обработки сосков ланолиновыми маслами, использование мягких откидных бюстов для кормящих, осторожное мытьё и высушивание хрупкой кожи на груди.

- Кормление ребёнка рекомендуется производить «по требованию», без соблюдения строгих графиков. При этом не следует придерживать молочные железы руками во избежание перегибов протоков железы.

- Оставшееся «лишнее» молоко следует сцеживать после каждого кормления. При появлении уплотнения в ткани железы рекомендуется при кормлении разворачивать малыша подбородком к уплотнению [1] .

- До родов следует обсудить с врачом возможность грудного вскармливания, так как существуют некоторые противопоказания.

- Необходимым элементом профилактики маститов является строгое соблюдение санитарного режима в родильных отделениях [9] .

Источник