- Иван-да-Марья

- Свойства и применение Иван-да-Марья

- Общие сведения о растении Иван-да-Марья

- Легенды и предания

- Особенности Иван-да-Марьи

- Иван-да-Марья (Марьянник дубравный) и его лечебные свойства

- Настой Иван-да-Марьи

- Отвар плодов Иван-да-Марьи

- Измельченные части Иван-да-Марьи

- Особые и магические свойства

- Иллюстрации ботанические

- Литература

- Марьянник лесной лечебные свойства

Иван-да-Марья

Мы будем использовать здесь и далее названия скорее народные, чем строго-ботанические. Народные названия: марьянника дубравного — иван-да-марья, иванец, иванова трава, марьянник, брат с сестрой, анютины глазки, двуцветник, желтяница, золотушная трава, огнецвет; марьянника лугового — петровская трава, сорочьи стружки, васильки полевые, кушарка, люкрец, желтуха; марьянника лесного — гнетуха, кобылья трава; марьянника полевого — позвонок, звонец, иван-да-марья, желтоголовик, полевая трава.

Свойства и применение Иван-да-Марья

Фото Л.Головневой — Марьянник дубравный

Общие сведения о растении Иван-да-Марья

Марьянник Дубравный (Melampyrum nemorosum L.) — однолетнее травянистое растение с опушенным стеблем. Листья супротивные, яйцевидно-ланцетные. Цветки светло-желтые, двугубые, собраны в колосовидные соцветия. Плод — яйцевидная коробочка. Семена крупные, продолговатые, бурые или почти черные. Высота растения — 15-60 см.

Фото Л.Головневой — Марьянник дубравный, разновидность

Растение выделяется особо ярким контрастом прицветников синих тонов и ярко-жёлтых венчиков. Оно очень декоративно, поэтому часто привлекало внимание живописцев и поэтов, но сорванное в букеты быстро увядает. Цветы Иван-да-Марьи обильно выделяют нектар и вполне заслуженно считаются хорошим медоносом.

Название Иван-да-Марья в разных областях могут давать нескольким (разным) травянистым растениям, цветы которых (или верхние части всего растения) отличаются присутствием двух резко различаемых окрасок, чаще всего жёлтой и синей или фиолетовой. Чаще всего словом Иван-да-Марья называют именно марьянник дубравный, реже — фиалку трехцветную. Еще реже такое название дают шалфею луговому и барвинку — у них тоже ярко отличающиеся два цвета.

Марьянник дубравный встречается в северной, средней и юго-западной зонах европейской части России. Растет по лесным полянам (иногда большими массивами), опушкам, холмам, в зарослях кустарников, на болотистых лугах и меловых склонах. Самое обычное растение наших лугов, полян и опушек лиственных лесов, где цветёт с конца весны до начала осени (май-сентябрь).

В нашей зоне растут пять видов марьянника: марьянник дубравный (М. nemorosum L.); марьянник полевой (М. arvensis L.); марьянник луговой (М. pratense L.); марьянник лесной (М. silvaticum L.) и марьянник разрезной (М. laciniatum Kosh).

На фото — Марьянник луговой

На фото — Марьянник лесной

Наиболее часто встречается марьянники: луговой и разрезной. Марьянник луговой очень похож на иван-да-марью, но только фиолетовых листочков у него нет, а цветки почти белые. Данный вид марьянника характерен для хвойных лесов, хотя имеет видовое название «луговой».

На фото — Марьянник полевой

Легенды и предания

Много преданий, связанных с Иваном-да-Марьей, посвящено символике запретной любви. Это трагическая история Костромы и Купалы (Ивана и Марьи), которые полюбили друг друга, даже не подозревая, что они брат и сестра. Когда они узнали об этом, то Купала бросился в костёр (жёлтый цветок растения), а Кострома утопилась (синий цветок), после чего возродились в виде этого растения. По другой версии: у Ивана-Купалы лиловая рубаха, а у Марьи-Костромы жёлтенький платочек. Раньше эта трава называлась Купала-да-Мавка. (иногда Навка, т.е. русалка — В.С.) — утопившаяся Кострома, которая превратилась в русалку.

История эта прямо приурочена к празднику Купалы. Именно в этот день и рвут растение иван-да-марьи, которое обладает особыми свойствами.

Особенности Иван-да-Марьи

Марьянник (как и большинство растений) способен создавать органические вещества из углекислого газа и воды. Однако он получает сверх того еще дополнительное готовое питание от своих соседей. Корни марьянника присасываются к корням других растений и извлекают оттуда питательные вещества. Иными словами, марьянник склонен к паразитизму.

Как и многие другие норичниковые (Scrophulariaceae), марьянник дубравный является полупаразитом. Но, в отличие от марьянника лесного (Melampyrum sylvaticum), который паразитирует только на деревьях и потому за пределы лесной зоны не выходит, то марьянник дубравный (Melampyrum nemorosum) пристраивается к ивам (Salix), орешнику (Corylus), ольхе (Alnus), ели (Picea), к однолетникам, вроде пастушьей сумки (Capsella bursa-pastoris).

Разрастаясь под пологом леса на таких растениях, как медуница (Pulmonaria obscura), сныть (Aegopodium podagraria), копытень (Asarum europem), иван-да-марья может существенно подавлять развитие растений-хозяев. Правда, такое сообщество живёт не долго: после преждевременной гибели ослабленных растений, гибнет и их паразит.

Иван-да-Марья (Марьянник дубравный) и его лечебные свойства

Растение ядовито. Внутреннее применение марьянников, как ядовитых растений, требует большой осторожности. Известно, что растение содержит следы алкалоидов, глюкозид меломпикрит (дульцит), а в семенах — весьма ядовитый глюкозид ринантин (аукубин), обладающий наркотическим и местным раздражающим действием. При отравлении семенами наблюдается слабость, сонливость, ослабляется сердечная деятельность.

Может наблюдается отравление овец и лошадей, когда их кормят зерном и мукой, засоренными семенами марьянника. Больные животные становятся сонливыми, дрожат, у них в моче появляется кровь, отмечают сердцебиение. Первая помощь заключается в назначении сначала слабительных средств, а потом в проведении курса симптоматической терапии (возбуждающие, сердечные и др.).

В настоящее время Иван-да-Марья применяется только в народной медицине.

Настой Иван-да-Марьи

Настой травы Иван-да-Марья используют как эффективное средство для ванн и местных обмываний при лечении различных сыпей, диатеза, экземы, туберкулеза кожи, чесотки, демодекоза, ревматизма. Для приготовления настоя 3 ст. л. марьянника заливают 1 литром кипятка и, настояв около 2 часов, процеживают.

При лечении гипертонической болезни, головокружения, болезней сердца, невралгии, эпилепсии, заболеваний желудка и желудочно-кишечного тракта применяют другой настой марьянника дубравного. Для его приготовления 1 ст. л. травы заливают стаканом кипятка, затем настаивают полчаса и, процедив, принимают дважды в день по половине стакана.

Отвар плодов Иван-да-Марьи

Отваром плодов уничтожают вредных насекомых. В т.ч. можно использовать для обеззараживания земли комнатных растений. Внимание! Отвар плодов этого растения — ядовит.

Измельченные части Иван-да-Марьи

С помощью свежей измельченной травы и ее порошка ускоряют процесс заживления ран (обеззараживание).

Особые и магические свойства

Считается, что магические свойства этого растения, которое сорвано в летний день солнцестояния, заключаются в том, что оно помогает уйти от погони тому, кто держит его при себе. Так же существует поверье, что человек, у кого есть этот цветок при себе, может ездить быстро даже на старой кляче. Раньше Иван-да-Марью носили при себе гонцы и лазутчики (разведчики). Кроме того, свежий сок, выжатый из этого цветка, давали пить потерявшим слух или ум, память, рассудок (Осторожно — растение ядовито — В.С.). Цветы Иван-да-Марьи, собранные на Купалу и хранящиеся в доме, защищают дом от людей с плохими намерениями, злых духов (антидемоническая трава) и восстанавливают лад между супругами. Цветы этого растения вкладывают в углы дома. Такой ритуал помогает защитить жилище также и от воров.

Москва, 9 Июля 2014 г.

© Суханов Валерий Юрьевич

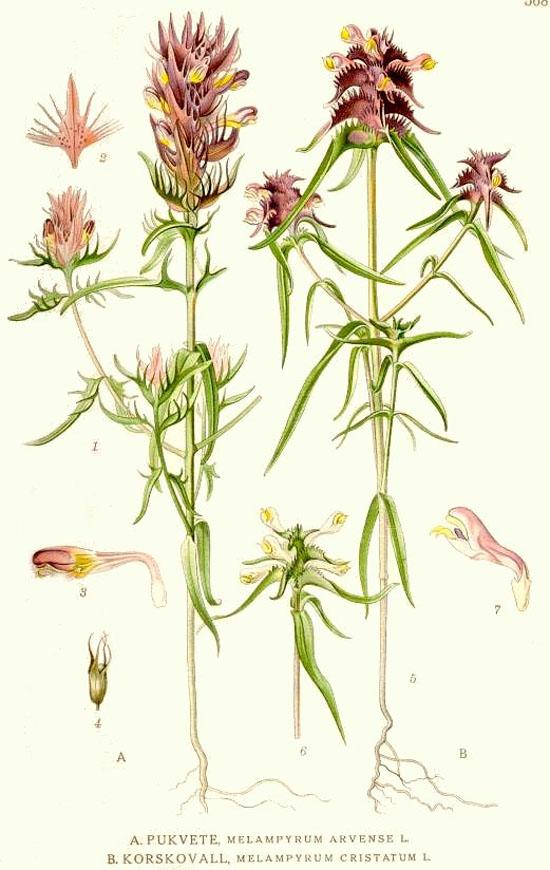

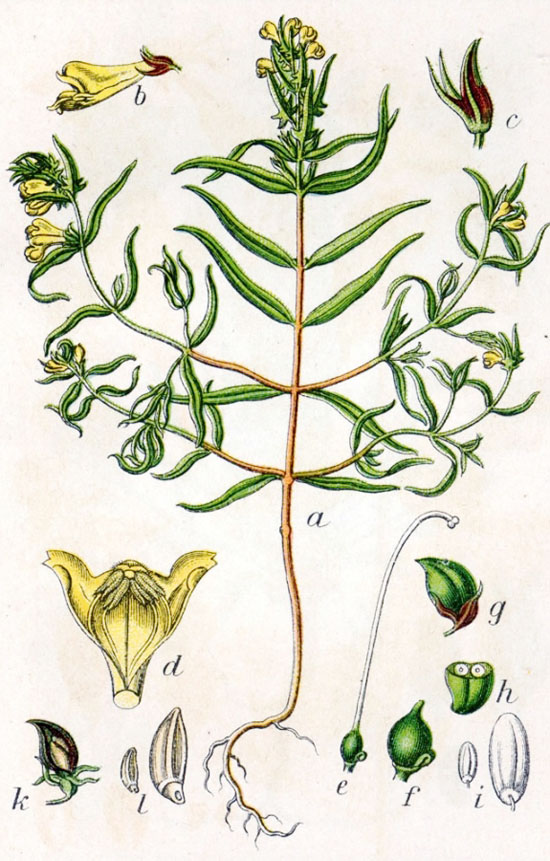

Иллюстрации ботанические

Марьянник дубравный

Марьянник луговой

Марьянник полевой

Марьянник лесной

Литература

Источник

Марьянник лесной лечебные свойства

Растения рода Марьянник (Melampyrum argyrocomum Fisch.ex Lebed) – однолетние или многолетние полупаразитарные травянистые растения, относящиеся к семейству норичниковые (Scrophulariaceae), и включающие в себя около 35 видов [1].

Средняя полоса Европейской части России характеризуется наличием 6 видов марьянников: марьянником полевым, марьянником дубравным, марьянником гребенчатым, марьянником лесным, марьянником серебристоприцветниковым, марьянником луговым. Среди данных видов наименее изученным является марьянник серебристоприцветниковый, близкий вид к марьяннику полевому [2].

Марьянник серебристоприцветниковый (Melampyrum argyrocomum Fisch.ex Lebed) – однолетнее травянистое растение, широко встречающиеся в Курской, Орловской, Белгородской, Липецкой, Воронежской, Самарской, Рязанской и Саратовской областях [2].

Растения рода Марьянник флоры средней полосы России содержат различные группы биологически активных веществ: фенольные соединения, тритерпеновые соединения, алкалоиды, углеводороды, иридоиды [3]. Однако химический состав марьянника серебристоприцветникового практически не изучен, имеются лишь данные о содержании в его надземной части иридоидов: каталпола, аукубина и ацетата аукубина [3]. При этом растения рода Марьянник широко применяются в народной медицине. В народной медицине находит применение марьянник полевой, близкий вид к марьяннику серебристоприцветниковому. Его настой применяют внутрь для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, гипертонии, невралгии, эпилепсии, головокружений, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Марьянник полевой применяют и наружно для лечения экзем, кожной сыпи, чесотки, скрофулеза, туберкулеза кожи, ревматизма. Измельченные семена в виде припарок обладают мягчительным действием [3,4].

В связи с вышесказанным изучение химического состава травы марьянника серебристоприцветникового является актуальным.

Цель работы – изучение полисахаридного состава травы марьянника серебристоприцветникового.

Объект исследования. В качестве объекта исследования выступила высушенная измельченная трава марьянника серебристоприцветникового, заготовленная в окрестностях г. Курска (пос. Жукова) в 2016 году.

Материалы и методы исследования

Первоначально проводили выделение полисахаридов фракционно в соответствии с методом Н.К. Кочеткова: водорастворимый полисахаридный комплекс; пектиновый комплекс; гемицеллюлозы А и Б.

При получении водорастворимого полисахаридного комплекса вначале сырье горлюхи ястребинковой экстрагировали спиртом этиловым 70 % для удаления фенольных соединений. После удаления фенольных соединений полученный шрот высушивали и экстрагировали из него водорастворимый полисахаридный комплекс. Для этого к 50,0 г шрота, помещенного в колбу, приливали 1 л горячей воды очищенной, помещали колбу на кипящую водяную баню и выдерживали 1 час при постоянном помешивании для извлечения полисахаридного комплекса. Для полного извлечения полисахаридов исследуемый шрот подвергали экстрагированию еще 2 раза, при использовании соотношения: шрот-экстрагент 1:10. Растительный шрот отделяли центрифугированием, а водные извлечения были объединены и упарены до объёма, составляющего 1/5 от первоначального объема. К упаренному водному извлечению проливали 3 объема спирта этилового 96 % для осаждения полисахаридов и оставляли на 3 часа в условиях комнатной температуры. Образовавшийся осадок полисахаридного комплекса подвергали фильтрации и промыванию 70 %, 96 % спиртом этиловым, ацетоном с дальнейшим высушиванием и взвешиванием [6].

Шрот, оставшийся после выделения водорастворимого полисахаридного комплекса использовали для получения пектинового комплекса. Для чего к 50,0 г шрота приливали 1 л смеси растворов кислоты щавелевой 0,5 % и оксалата аммония при их соотношении – 1:1 и экстрагировали пектиновый комлекс на кипящей водяной бане 2 часа. Кислые извлечения объединяли, концентрировали под вакуумом и осаждали, используя для этой цели спирт этиловый 96 % (пять объемов). Отфильтрованный осадок пектинового комплекса подвергали фильтрованию с дальнейшим промыванием 96 % спиртом этиловым, высушиванием и взвешиванием [6].

Для выделения гемицеллюлоз А и Б использовали шрот марьянника серебристоприцветникового после выделения пектинового комплекса. К оставшемуся шроту приливали раствор натрия гидроксида 10 %, используя соотношение 1:5 и выдерживали при комнатной температуре 12 часов. Щелочное извлечение отделяли от шрота и к извлечению приливали кислоту уксусную ледяную; наблюдали появление осадка гемицеллюлозы А, который отфильтровывали с дальнейшим высушиванием и взвешиванием [6].

Моносахаридный состав полученных полисахаридных комплексов устанавливали с использованием гидролиза кислотой серной (1моль/л) и последующим хроматографированием на бумаге. Для хроматографии использовали системы растворителей: н.бутиловый спирт-вода-пиридин (6:3:4) и вода-этилацетат-кислота уксусная-кислота муравьиная (4:18:3:1). Для определения нейтральных моносахаридов применяли нисходящую хроматографию, для кислых – восходящую хроматографию. Хроматографирование вели параллельно с известными образцами моносахаров. Проявителем моносахаридов выступал анилинфталат. После проявления на хроматограмме наблюдали красно-коричневые пятна [7].

Количественное определение моносахаров в гидролизатах выделенных полисахаридных комплексов проводили с использованием метода денситометрии после проведения хроматографии в тонких слоях сорбента [5].

Результаты исследования и их обсуждение

Результаты исследований позволили провести выделение полисахаридных комплексов фракционно с установлением их содержания; содержание водорастворимых полисахаридных комплексов составило 9,36 %, пектинового комплекса 12,20 %, гемицеллюлозы А – 3,96 %, гемицеллюлозы Б – 5,32 % (таблица).

Характеристика полисахаридных комплексов, выделенных из травы марьянника серебристоприцветникового

Выход. % от воздушно-сухого сырья

Моносахаридный состав, % к полисахаридному комплексу

Источник