- Антигистаминные препараты

- Препараты принято делить на две группы:

- Преимущества АГП 2-ого поколения:

- Антигистаминные препараты при кожной аллергии

- Антигистаминные препараты при пищевой аллергии

- Антигистаминные препараты: как сделать правильный выбор

- С чертами эпидемии

- Вездесущий и всемогущий

- Новое поколение

- Клинические исследования

- Почему Супрастинекс?

Антигистаминные препараты

Антигистаминные препараты нацелены на устранение аллергии во всех ее проявлениях. В процессе действия препараты блокируют особые рецепторы, которые участвуют в развитии аллергической реакции. Особенно если это реакция немедленного типа, где главная роль принадлежит органическому соединению – гистамину. При провоцирующих факторах гистамин становится активным в теле человека и может приводить к таким видам аллергии, как:

Прием антигистаминного лекарства (капель, таблеток, мази) в этих случаях является первой линией лечения. Все лекарства в форме таблеток или капель действуют на H1-рецепторы, расположенные в мозге, кровеносных сосудах, гладкой мускулатуре, сердечных тканях, хрящевой ткани и др[1].

Препараты принято делить на две группы:

- антигистаминные препараты 1 поколения

- антигистаминные препараты 2 поколения

Антигистаминные препараты 1-ого поколения были разработаны еще в 40-е годы. С тех пор было опробовано множество препаратов этой группы. Наиболее популярные в России:

- Хлорфенамин;

- Хлоропирамин (Супрастин);

- Диметинден (Фенистил);

- Дифенгидрамин (Димедрол);

- Клемастин (Тавегил);

- Мебгидролин (Диазолин);

Проблема антигистаминных препаратов 1-ого поколения в том, что их не избирательность действия может вызывать седативные реакции и побочные эффекты:

- повышение внутриглазного давления;

- учащение сердцебиения;

- ухудшение работы желудочно-кишечного тракта;

- сухость во рту;

- сонливость;

- замедление реакции.

Из-за этого препараты нежелательно применять у пожилых людей и пациентов с проблемами ЖКТ, сердечно-сосудистой системы, предстательной железы и с бронхиальной астмой. У других категорий людей может быть нежелательным увеличивать дозу лекарства в процессе лечения. Также препараты характеризуются коротким антигистаминным действием (до 3-5 часов) и поэтому их необходимо принимать 3-4 раза в сутки. Их прием не рекомендован длительно, т.к. могут вызывать привыкание.

Спустя 15 лет были созданы антигистаминные препараты, действующие избирательно на Н1-рецепторы. Они уже не оказывают седативного эффекта. Данную категорию лекарств принято называть антигистаминными препаратами 2-ого поколения.

Преимущества АГП 2-ого поколения:

- пролонгированное действие (одна доза 5-10 мг активного вещества рассчитана на 12-24 часов, в отличие от 3-5 часов действия АГП 1-ого поколения);

- удобство применения, всего 1 таблетка в сутки

- отсутствие замедленной реакции, нарушения умственной деятельности, также минимизирована сонливость;

- отсутствие привыкания;

- в процессе лечения существует возможность увеличения дозы и времени приема;

- возможность приема препарата людям с патологиями ЖКТ, сердечно-сосудистой системы и глаукомой.

Здесь можно выделить препараты на основе:

- Цетиризина;

- Эбастина;

- Левоцетиризина;

- Дезлоратадина;

- Фексофенадина.

РААКИ[2] и американское сообщество аллергологов рекомендуют использовать антигистаминные препараты 1-ого поколения только в случаях невозможности использовать АГП 2-ого поколения. Самым ярким представителем последнего поколения антигистаминных препаратов является цетиризин. По объему продаж, на фармакологическом рынке в России, а также по выписке среди специалистов цетризин №1 — препарат Цетрин ®[3].

Антигистаминные препараты при кожной аллергии

Аллергические дерматиты проявляются кожными высыпаниями. К ним относятся крапивница, атопический и аллергический дерматиты, нейродермиты и другие.

Для лечения кожных аллергий диагностируется вид, устанавливаются факторы развития, собираются кожные пробы и устраняется аллерген. После этого назначается местная и системная терапия. В период затихания и ремиссии проводится аллергенспецефическая иммунотерапия, которая «закаляет» организм против аллергена и позволяет сократить количество рецидивов.

Местная терапия кожной аллергии предполагает борьбу с зудом и сокращение воспалительной реакции. Атопический дерматит предполагает в некоторых случаях назначение глюкокортикоидов для наружного применения.

Системная терапия предполагает использование антигистаминных средств, т.к. они обладают противозудным эффектом, опыт использования АГП при атопических дерматитах говорит об успешности лечения.

Кроме того, антигистаминный препарат обязательно назначают при наличии у пациента отягощающих респираторных явлений: аллергического или сезонного ринита. В случае острого отека рекомендовано уменьшение остроты с помощью антигистаминного средства 2-ого поколения.

При аллергическом дерматите, затрагивающем кожные покровы глаз, хорошим решением будет использовать лекарство в форме капель. При крапивнице (кроме острых случаев и отека) необходимо системно принимать антигистаминные лекарства.

Антигистаминные препараты при пищевой аллергии

Пищевая аллергическая реакция развивается в организме после поступления раздражителя в пищеварительный тракт. Вызвать аллергическую реакцию может любой продукт, но чаще:

- лактоза;

- белок коровьего молока;

- куриное яйцо;

- рыба, раки и креветки;

- бобовые, арахис и соя;

- злаки;

- томаты;

- цитрусы.

Чаще всего пищевая аллергия встречается у детей раннего возраста. Случается, это вследствие незрелости пищеварительного тракта и отсутствия толерантности к большинству веществ. С взрослением она может пройти, поэтому АСИТ (аллергенспецифическую иммунотерапию) назначают только людям в зрелом возрасте.

Пищевая аллергия часто сопровождается кожными проявлениями, крапивницей, дерматитом, сыпью и кожным зудом. Встречается также нарушение работы слизистой, аллергический ринит, конъюнктивит, отек Квинке.

Для лечения пищевой аллергии необходимо выявить аллерген и исключить его из рациона. Для удаления симптомов рекомендуется прием вещества-антагониста, блокирующего гистамин.

Также целесообразно назначение сосудосуживающих капель при аллергических ринитах на фоне пищевой аллергии.

В случае системной аллергической реакции на продукты для исключения анафилактического шока назначают прием антигистаминных таблеток. При острых проявлениях, после выведения из анафилактического шока назначается курс лечения хлоропирамином и клемастином.

При аллергических ринитах, крапивнице и других проявлениях острой реакции организма рекомендуется принимать антигистаминные препараты, такие как Цетрин ® .

Препарат подходит для длительного применения. Начало эффекта после разового приема 10 мг цетиризина – 20 мин, продолжается более 24 ч. На фоне курсового лечения толерантность к антигистаминному действию цетиризина не развивается. После прекращения лечения действие сохраняется до 3 суток 5 .

Внутрь, независимо от приема пищи, не разжевывая, таблетки запивают 200 мл воды. Взрослым – по 10 мг (1 таб.) 1 раз в день или по 5 мг (1/2 таб.) 2 раза в день. Детям старше 6 лет – по 5 мг (1/2 таб.) 2 раза в день или по 10 мг (1 таб.) 1 раз в день. У пациентов со сниженной функцией почек (клиренс креатинина 30–49 мл/мин) назначают 5 мг/сут (1/2 таб.), при тяжелой хронической почечной недостаточности (клиренс креатинина 10–30 мл/мин) – 5 мг/сут (1/2 таб.) через день 5 .

Цетрин® обычно переносится хорошо. В отдельных случаях возможны: сонливость, сухость во рту; редко – головная боль, головокружение, мигрень, дискомфорт в желудочно-кишечном тракте (диспепсия, боль в животе, метеоризм), аллергические реакции (ангионевротический отек, сыпь, крапивница, зуд)[4],[5].

Источник

Антигистаминные препараты: как сделать правильный выбор

В России распространенность аллергии, по результатам эпидемиологических исследований ГНЦ Института иммунологии, колеблется от 17,5 до 30%. Клинические формы заболеваний аллергического генеза чрезвычайно многообразны. Но, какой бы не была маска аллергии, пациент ждет от терапевта, педиатра, оториноларинголога, дерматолога или аллерголога помощи в снятии симптомов и адекватной терапии, которая улучшит его качество жизни. Современные антигистаминные препараты IIб поколения – левоцетиризин, R-энантиомер цетиризина, ‒ влияют на гистаминзависимую стадию аллергических реакций, снижают проницаемость сосудов и миграцию эозинофилов, ограничивая высвобождения медиаторов воспаления.

Аллергические заболевания в последние десятилетия стали реальной глобальной проблемой человечества. И их распространенность продолжает расти, уже не напоминая, а крича о проблемах окружающей среды и современного образа жизни людей (особенно в больших городах).

С чертами эпидемии

Распространенность аллергии сегодня действительно приобретает черты эпидемии. И это не преувеличение: по данным скрининговых эпидемиологических исследований, распространенность аллергопатологий среди взрослого населения составляет почти 30% и практически 50% – среди детей 1 (в их структуре: 20‒40% – аллергический ринит (АР), 7‒10% — бронхиальная астма (БА), различные аллергодерматозы – до 40% детского и около 10% взрослого населения 2‒4 ). То есть каждый третий взрослый человек и каждый второй ребенок на планете страдает от них. Именно страдает, потому что и хроническое течение заболевания, и обострения влияют абсолютно на все сферы жизнедеятельности – физическую (включая ухудшение качества сна, снижение работоспособности), психоэмоциональную (ухудшение когнитивных функций, способности к обучению, настроения), финансовую (прямые – лекарства, посещение врача и непрямые – часы без сна и пр. затраты). 5

Серьезным бременем аллергические заболевания ложатся и на здравоохранение. Только на лечение пациентов с АР в США затраты с 2000 по 2005 годы возросли с 6,1 до 11,2 млрд долларов. 6

В России уровень распространенности аллергии, по результатам эпидемиологических исследований, проведенных в ГНЦ Институт иммунологии, колеблется от 17,5 до 30%. 7

К сожалению, надо признать: истинный показатель заболеваемости этими нозологиями значительно превосходит официальную статистику. Врачи как правило имеют дело с уже развившимся заболеванием (и его осложнениями), а с ранними симптомами болезни пациенты чаще всего не обращаются.

Клинические формы заболеваний аллергического генеза чрезвычайно многообразны и по возрастному охвату своих «жертв», и по особенностям течения, и по степени тяжести (от легких симптомов до развития крайне тяжелых, угрожающих жизни состояний), и по органам-мишеням. Но, какой бы не была маска аллергии, пациент ждет от врача, будь то терапевт, педиатр, оториноларинголог, дерматолог или аллерголог, быстрой и действенной помощи, адекватной терапии. И доктору приходится делать непростой выбор для каждого конкретного клинического случая: в современной России зарегистрировано свыше 150 наименований противогистаминных препаратов. 8,9

Вездесущий и всемогущий

А разработка стратегий и алгоритмов адекватной терапии целого ряда аллергических заболеваний исторически связана с ролью главного медиатора аллергической реакции – гистамина, выполняющего в организме массу физиологических функций (как нейротрансмиттер участвует в различных физиологических и патологических процессах: желудочной секреции, воспаления и др.). 10 Основное депо гистамина в организме – тучные клетки, где он находится в связанном состоянии и высвобождается в виде биологически активных веществ (после повторного контакта с аллергеном и соединения антигена с IgE-антителами).

Свою активность он реализует через собственные рецепторы. Взаимодействуя с ними, гистамин активирует белок NF-kB (нуклеотидный фактор каппа-бета), который способствует синтезу провоспалительных медиаторов (в том числе молекул адгезии, которые помогают миграции эозинофилов в очаг аллергической реакции). 11 Этот каскад реакций и есть аллергическое воспаление, а в клиническом выражении: зуд, чихание и усиленная секреция слизистой носа (ринорея), сокращение гладких мышц бронхов и кишечника, гиперемия тканей, дилатация мелких кровеносных сосудов, повышение сосудистой проницаемости для воды, белков, нейтрофилов, образование воспалительного отека.

И так как основным медиатором воспаления при аллергических заболеваниях является гистамин, специалисты рассматривают прежде всего возможность конкурентной блокады именно его рецепторов (Н1) как серьезное звено противоаллергической терапии. Ее базисными средствами, препаратами первой линии стали антигистаминные препараты (АГП), чье действие, благодаря структурной схожести с гистамином, блокирует Н1. 3

Новое поколение

В нынешнем веке пришедших более 70 лет назад АГП серьезно теснят препараты II поколения – с достаточно высоким противоаллергическим потенциалом и во многом лишенные недостатков предшественников, прежде всего это активные метаболиты известных антигистаминных средств – дезлоратадин, левоцетиризин и др. Эксперты и врачи-клиницисты отмечают не только их высокую селективность к Н1 (причем современные АГП не блокируют их, а, как истинные обратные агонисты, переводят в неактивное состояние, не нарушая физиологических свойств), но и большую активность. Так, они оказывают дополнительный противовоспалительный эффект за счет ингибирования хемотаксиса эозинофилов и нейтрофильных гранулоцитов, уменьшения экспрессии на эндотелиальных клетках молекул адгезии (ICAM-1), ингибирования IgE-зависимой активации тромбоцитов и выделения цитотоксических медиаторов. 8

Кстати, первооткрыватели (В. Ноулз, Б. Шарплесс и Р. Нойори) принципиально нового направления (методов разделения оптических изомеров), благодаря которому стал возможным синтез молекулы левоцетиризина (и многих других), в 2001 году получили Нобелевскую премию по химии. Как, впрочем, и создатель самого первого антигистаминного препарата (тимоксидиэтиламина) – D. Bovet (1957 г.).

Общие свойства АГП II поколения:

- высокая специфичность и высокое сродство к Н1-рецепторам при отсутствии влияния на холиновые и серотониновые рецепторы;

- быстрое наступление клинического эффекта и длительное действие;

- минимальный седативный эффект при использовании в терапевтических дозах;

- отсутствие тахифилаксии при длительном применении.

Таблица. Сравнительная характеристика АГП первого и второго поколений 12

Свойства

Первое поколение

Второе поколение

Седативный эффект и влияние на когнитивные функции

ЕСТЬ (в минимальных дозах)

НЕТ (в терапевтических дозах)

Селективность в отношении Н1-рецепторов

НЕТ

ДА

МАЛО

МНОГО

МАЛО

МНОГО

Научные исследования различных доз

НЕТ

ДА

Исследования у новорожденных, детей, пожилых пациентов

НЕТ

ДА

Один из таких высокоэффективных современных АГП II поколения (АГП III поколения пока нет) – левоцетиризин, R-энантиомер цетиризина, относящийся к группе конкурентных антагонистов гистамина. На отечественном рынке он появился в 2005 году в таблетированной форме (в виде капель — в 2008).

Благодаря влиянию на гистаминзависимую стадию аллергических реакций, снижению проницаемости сосудов и миграции эозинофилов, ограничению высвобождения медиаторов воспаления левоцетиризин существенно влияет на формирование отека тканей и продукцию слизи, предупреждает развитие и значительно облегчает течение аллергической реакции (противоэкссудативный, противозудный, противовоспалительный эффекты). Именно с этими свойствами связывают его выраженную способность к устранению назальной обструкции у больных сезонным аллергическим ринитом, в отличие от других антигистаминных препаратов, не эффективных в данном отношении. 13‒15

Исследования его фармакодинамики установили: левоцетиризин имеет вдвое большее сродство (аффинитет) к Н1, чем, к примеру, цетиризин. Это сродство в сотни раз превышает аффинитет к другим (холинергическим, мускариновым, серотониновым) рецепторам, и он практически не оказывает антихолинергического и антисеротонинового действия. 16,17 Его отличает отсутствие побочных эффектов: минимизировано кардиотоксическое действие, он не влияет на продолжительность интервала QT. Он также не снижает умственную и физическую активность пациентов («может быть классифицирован как неседативный антигистаминный препарат в рекомендованных дозах», минимальное проникновение через гематоэнцефалический барьер). 9,18,19

Трудно не отметить, насколько обширна доказательная база левоцетиризина. В многочисленных экспериментах тщательно изучались его фармакодинамика и фармакокинетика. 16,17 Выяснилось: препарат быстро всасывается в кишечнике, поэтому у 50% больных его действие развивается уже через 12 минут после приема однократной дозы, а у 95% — через 0,5–1 час. 20 Его биодоступность близка к 100%, из чего следует, что левоцетиризин почти полностью попадает в системный кровоток. Максимальная концентрация (Сmах) в плазме достигается через 50 минут и сохраняется до 2 дней. Из кишечника ЛС транпортируется в печень. 20 Надо отметить, для активации ему не надо проходить печеночный метаболизм, он и так— конечный метаболит. Отсюда и минимальная возможность конкурентного лекарственного взаимодействия, а значит, АГП можно принимать с другими препаратами (антибиотиками, противогрибковыми, пр.) и назначать пациентам с заболеваниями печени. 18‒23

Селективность левоцетиризина к H1 (избирательность) в 600 раз больше, чем к М-холинорецепторам, серотониновым рецепторам, другим ионным каналам. 21

Аффинность левоцетиризина к H1 (сродство к рецептору) в 30 раз выше декстроцетиризина и в 2 раза – цетиризина. 24

Клинические исследования

Многочисленные клинические исследования, проведенные в разных странах, оценивали такие важные параметры левоцетиризина, как соотношение польза/риск (эффективность/безопасность), сила и скорость наступления эффекта, возможность длительного применения, удобство применения, возможность применения при сопутствующей патологии в комбинации с другими ЛС, путь выведения, необходимость титрования дозы. Специалисты перекрестно сравнивали его с другими АГП и плацебо. Левоцетиризин демонстрировал полное блокирование уртикарной реакции на 95% и более. 25

Высокая селективность и аффинность к Н1 и низкий объем распределения позволяли ему лучше подавлять аллергические реакции по сравнению с другими АГП. Так, после его приема пациенты с кожными аллергическими проявлениями отмечали более быстрое (в 3 раза!) наступление эффекта (через 4 часа), чем больные, получавшие дезлоратадин. Ингибирующую активность (в 2 раза выше, чем у препарата сравнения) левоцетиризин сохранял и через 24 часа (связано с уровнем занятости рецепторов, которая у него составляет 90% через 4 часа и 57% через 24 часа). 10,26,27 Эту корреляцию подтвердили и другие работы: выраженность противоаллергического и противовоспалительного эффектов напрямую зависит от того количества Н1, которое способен заблокировать АГП, то есть от оккупации рецепторов. 28 Отмеченные специалистами высокие показатели продолжительности терапевтического эффекта левоцетиризина позволили назначать его раз в день (повышает комплаентность терапии). 3,10,22,29

Все эти и многие другие данные, полученные при многолетнем изучении препаратов нового поколения, позволили экспертам Европейской академии аллергии и клинической иммунологии (EAACI) предъявлять более жесткие требования к АГП, фокусируя внимание специалистов на современных представителях группы, одним из которых является левоцетиризин. 30

Почему Супрастинекс?

Многим российским врачам уже хорошо известны все достоинства АГП нового поколения – левоцетиризина. Не первый год они назначают своим пациентам при различных аллергопатологиях препарат Супрастинекс (ЭГИС, Венгрия), чьим действующим веществом он является.

Супрастинекс (левоцетиризин) – инновационный препарат от аллергии последнего поколения: 20,31

- начало действия через 12 минут (у 50% пациентов) после приема и продолжительность до 24 часов;

- избирательная, стойкая и длительная связь с H1-рецепторами и предсказуемость антигистаминного действия;

- действие без выраженной сонливости, сухости во рту, тахикардии, влияния на сердечную деятельность;

- хорошая переносимость даже при длительной терапии;

- удобный прием один раз в день;

- две формы выпуска: капли для детей с 2-х лет (20 мл) с нейтральным вкусом и таблетки для взрослых и детей с 6 лет (№ 7 и № 14);

- Супрастинекс подходит для лечения круглогодичных аллергических заболеваний – его можно применять до 6 месяцев (согласно инструкции).

Рассмотрим области применения левоцетиризина, где его назначение дает наиболее показательные результаты.

Педиатрия. Для возрастной группы от 6 месяцев до 5 лет АГП II поколения подтверждают благоприятный профиль безопасности. В 3 рандомизированных слепых плацебо-контролируемых исследованиях детей младшего возраста, принимавших длительно левоцетиризин (18 месяцев), клинически не было выявлено побочных эффектов, гематологических, биохимических или ЭКГ-нарушений, воздействия на рост или массу тела, влияния на поведение, развитие или обучение. 27,32‒36

Безопасность левоцетиризина была изучена у 510 детей в возрасте от 12 до 24 мес. в рамках исследований по раннему предупреждению астмы у детей с атопией (EPAAC). Результаты рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования показали: прием 2 раза в сутки 0,125 мг левоцетиризина продолжительностью до 18 мес. сопровождался минимальными побочными реакциями у небольшого числа детей. 35 Они позволили рекомендовать этот АГП для снижения риска формирования БА у детей с атопическим дерматитом, прерывая атопический марш. 36

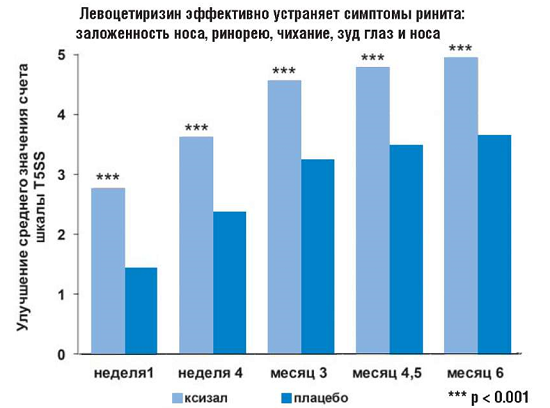

Аллергический ринит (АР). Ряд двойных слепых плацебо-контролируемых клинических исследований с участием взрослых пациентов с сезонным, круглогодичным или персистирующим АР продемонстрировали эффективность и безопасность левоцетиризина. Он значительно уменьшал симптомы аллергического ринита, включая заложенность носа.

В 6-месячном исследовании с участием 551 взрослого пациента (276 из них получали терапию левоцетиризином) с персистирующим АР, сенсибилизированных к домашней пыли и цветочной пыльце, было показано, что левоцетиризин (5 мг) клинически и статистически эффективнее плацебо в отношении симптомов АР в ходе всего периода терапии и не вызвал тахифилаксию. Отмечено и значительное улучшение качества жизни всех пациентов, а также снижение стоимости лечения. 22,37‒41

Длительное (6-месячное) исследование XPERT (более 500 больных из стран Европы) подтвердило эффективность левоцетиризина у больных персистирующим АР. Оно также включало оценку качества жизни пациентов и фармако-экономический анализ. 42,43

Рисунок 1. Влияние левоцетиризина на симптомы АР 42,43

В сравнительном исследовании при сезонном АР пациенты, не ответившие на терапию другими АГП, демонстрировали значительное улучшение, выраженное в уменьшении оценки по суммарной шкале симптомов, отражающей тяжесть болезни (T4 SS), при приеме левоцетиризина 5 мг. Большая часть пациентов отметили значительное улучшение состояние, более длительное облегчение симптомов (до 28 часов) именно при применении левоцетиризина. 44

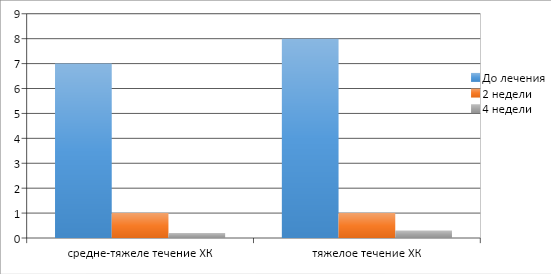

Аллергические дерматозы (крапивница, атопический дерматит). Положительный эффект левоцетиризина при хронической крапивнице (ХК) подтвержден двойными слепыми плацебо-контролируемыми исследованиями, в том числе у детей раннего возраста. 35,45 Следует отметить, что результаты исследований говорят не только о клинической эффективности, но и о высоком профиле безопасности левоцетиризина (и у взрослых, и у детей). Частота побочных эффектов левоцетиризина не отличалась от таковой плацебо даже при длительном применении. При сравнении, к примеру, с дезлоратадином по таким показателям, как тяжесть, длительность зуда, общая клиническая эффективность, удовлетворенность пациентов лечением, время начала улучшения симптомов, левоцетиризин явно превосходил. 21,22

Имеющиеся данные свидетельствуют, что в ходе исследования 2-недельный курс левоцетиризина уменьшает выраженность зуда, расчесов и мокнущих высыпаний на коже. После проведенной терапии фиксировалось изменение числа эозинофилов, но не уровня нейтрофилов. Снизился процент CD4+T-клеток, экспрессирующих интерлейкин (ИЛ)-5, и CD4+, экспрессирующих ИЛ-13, уровень же CD+, экспрессирующих ИЛ-10, напротив, повысился до нормальных значений. Что говорит о контроле левоцетиризином аллергического воспаления и является обосновыванием его назначения пациентам с атопическими заболеваниями. 46

Без сомнения, особый интерес для нас представляет опыт отечественных коллег. 46,47 Так, сотрудники Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии наблюдали в клинических условиях 48 пациентов с ХК и 74 – с атопическим дерматитом (АтД) с длительностью заболевания от нескольких месяцев до 14 лет и с различными сопутствующими заболеваниями, в том числе и аллергического генеза (АР, БА). 47 Основными сенсибилизирующими факторами были бытовые (29,2%), пищевые (22,9%) и эпидермальные (18,9%) аллергены. Все пациенты получали комплексное лечение по стандартам данной патологии и левоцетиризин в дозе 5 мг сутки на протяжении 1 месяца. Эффективность терапии у пациентов с ХК оценивалась с использованием варианта дерматологического индекса шкалы симптомов (ДИШС), индекса зуда (BRS) и индекса качества жизни (ДИКЖ), у больных с АтД использовались индексы SCORAD, BRS и ДИКЖ.

После лечения индекс ДИШС у пациентов с ХК среднетяжелого течения редуцировал с 7,1 балла [Q1 = 6,6; Q3 = 7,6] до 0,1 баллов [Q1 = 0; Q3 = 0,2] (р 47

В процессе лечения улучшалась не только клиническая картина заболевания, но и показатели качества жизни. Так, после лечения редукция индекса ДИКЖ составила в среднем 88% при среднетяжелом течении и 79% при тяжелом течении ХК.

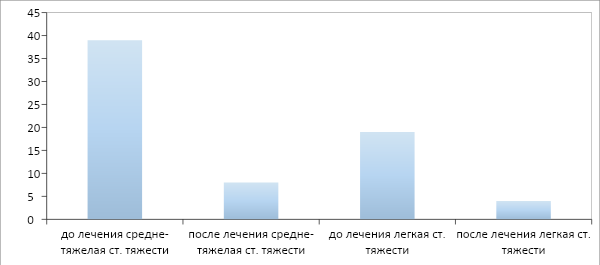

У пациентов с АтД эффективность комплексного лечения, включающего прием левоцетиризина, также была оценена как высокая в соответствии с динамикой индекса SCORAD, снижение которого составило более 85% (р 47

Выраженная положительная динамика отмечалась и в отношении основного клинического симптома заболевания – зуда. Индекс BRS у пациентов со средней степенью тяжести снизился с 7,1 [Q1 = 6,9; Q3 = 7,3] до 1,2 [Q1 = 0,8; Q3 = 1,6] (р 47

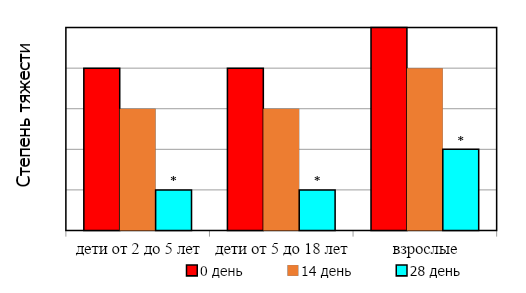

К подобным выводам пришли и специалисты из клиники Института иммунологии в своем наблюдении 2012 года (с февраля по август). Их пациенты (32 больных ХК и 30 больных с АтД) получали стандартную терапию и левоцетиризин (препарат Супрастинекс) в дозе 1 таблетка 5 мг / 1 раз в день – взрослые и 5 капель (1,25 мг) / 2 раза в день – дети в возрасте от 2 до 6 лет. 48

На фоне проводимой терапии у пациентов с АтД уже ко 2‒3 дню применения значительно уменьшался зуд кожи, а на 14-й день регрессировали воспалительные явления на коже, улучшился сон у 83,3% больных. Медиана индекса SCORAD у взрослых больных со среднетяжелым течением АтД исходно составляла 42,5 баллов, через 14 дней лечения ее значение снизилось до 32,6 баллов, а через 28 дней зафиксировано достоверное уменьшение медианы индекса до 22,1 баллов. В группе детей от 2 до 5 лет исходное значение индекса SCORAD составляло 54,6; через 14 дней – 43,4; через 28 дней – 23,6.

Врачи также отметили у 66,7% больных значительное уменьшение основных симптомов сопутствующего аллергического риноконъюнктивита и, что очень важно, каких-либо нежелательных явлений, изменений показателей клинического и биохимического анализа крови не было выявлено.

А большинство пациентов заявили о значительном уменьшении влияния АтД на их самочувствие, поведение и повседневную активность. Так, если до лечения чрезвычайное влияние заболевания на жизнь отмечали 61,1% пациентов, то после лечения число таких пациентов составило лишь 11,1%.

В группе пациентов с ХК у всех больных до терапии отмечалось ежедневное появление зудящих уртикарных высыпаний различной степени выраженности. Оценку тяжести течения заболевания проводили до начала лечения, на 14 и 28 дни отдельно для взрослых и детей. На фоне лечения у большинства пациентов количество высыпаний и интенсивность кожного зуда быстро уменьшались. К 28 дню контроль над крапивницей был достигнут у 26 из 32 исследуемых больных.

Рисунок 4. Изменение оценки степени тяжести течения ХК на фоне терапии. 48

* различия достоверны по сравнению со значениями на 0 день лечения (p 48

Супрастинекс имеет ряд преимуществ:

- по сравнению с молекулой цетиризина Супрастинекс обладает более мощным клиническим эффектом, быстрым началом действия (так как содержит клинически более активный левовращающий энантиомер и свободен от «тормозящего» его эффекты второго энантиомера цетиризина – правовращающего декстропетиризина);

- по сравнению с лоратадином Супрастинекс имеет более широкий спектр показаний, начинает действовать быстрее и реже вызывает сонливость благодаря большей избирательности к Н1-гистаминовым рецепторам, а также являясь активным метаболитом (в отличие от лоратадина не требует метаболизирования в печени), а значит, может быть использован для комплексной терапии;

- по сравнению с дезлоратадином левоцетиризин, согласно исследованиям, обладает клиническими преимуществами (эффективность), связанными с доказанной большей и более длительной занятостью рецепторов гистамина. У него более широкий спектр показаний и заметно более быстрое действие. Левоцетиризин в форме капель имеет более благоприятный состав (без красителей и ароматизаторов) по сравнению с сиропом дезлоратадина. Кроме того, лечение Супрастинексом более выгодно для покупателя.

В заключение этого обзора хочется еще раз подчеркнуть: лечение аллергопатологий подразумевает назначение различных препаратов. Целесообразность применения АГП определяется широким спектром эффектов гистамина, медиатора, вызывающего и патофизиологические реакции со стороны различных органов и систем организма. Выступая блокаторами или антагонистами Н1, АГП предотвращают и купируют симптомы аллергии. Свойства этих препаратов различны, поэтому в одних случаях, к примеру, показан проверенный временем Супрастин (хлоропирамин гидрохлорид), а в других – современный Супрастинекс (левоцетиризин).

Этот обзор обращает внимание на возможности применения Супрастинекса в терапии таких заболеваний, как аллергический ринит, аллергический дерматит, крапивница. Зарубежные и отечественные эксперты, доказавшие высокий профиль эффективности и безопасности левоцетиризина, по праву рекомендуют этот антигистаминный препарат нового поколения для первой линии терапии этих аллергопатологий.

Появление Супрастинекса – европейского препарата, произведенного по стандартам GMP и при этом экономически доступного, позволяет и врачам, и их пациентам рассчитывать на лучшие результаты их борьбы с аллергическими заболеваниями.

Источник