- Лечение лимфостаза (лимфедемы) верхних конечностей

- Цены на лечение и прием врача в нашем центре

- Что такое лимфостаз рук?

- Какие причины возникновения?

- Методы лечения

- Рожистое воспаление при лимфедеме

- Факторы риска рожистого воспаления

- Симптомы

- Диагноз

- Дифференциальный диагноз

- Лечение

- Профилактика рецидивов

- Лимфостаз верхних конечностей

- Что такое лимфостаз рук

- Причины возникновения и факторы риска

- Лимфостаз (лимфедема) — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы лимфостаза

- Патогенез лимфостаза

- Классификация и стадии развития лимфостаза

- Осложнения лимфостаза

- Диагностика лимфостаза

- Лечение лимфостаза

- Прогноз. Профилактика

Лечение лимфостаза (лимфедемы) верхних конечностей

Данное заболевание имеет такой признак, как отечность (отек). Одна из наиболее распространенных причин возникновения лимфостаза руки — это операции, которые были совершены по онкологическому поводу, например, по удалению молочной железы (мастэктомии). В ходе данной процедуры проводится резекция (удаление) лимфоузлов, которые являются зонами регионального метастазирования. Ток лимфы резко замедляется, и начинает развиваться патология. Лучевая терапия, применяемая в ходе лечения онкологии, «спаивает» лимфатические сосуды, ещё больше ухудшая отток лимфы.

Цены на лечение и прием врача в нашем центре

Основные услуги

Цена, руб.

Консультация врача, специалиста по лимфологии

Консультация главного врача

Консультация мануального терапевта

Цена противоотёчной терапии

от 2500 за процедуру

Снятие мерок на изготовление компрессиионного трикотажа

Компрессионные круговой вязки гольфы Jobst Basic

Компрессионные колготы круговой вязки Jobst Basic

Компрессионные чулки круговой вязки Jobst Basic

Бандажная система на руку, ногу

От 100 евро за 1 сегмент

Компрессионные гольфы и носки плоской вязки по индивидуальным меркам

Без дополнительных опций от 90 евро

Массажи

Цена, руб.

От 2500 за процедуру

Что такое лимфостаз рук?

Лимфостаз рук представляет собой серьезное заболевание.

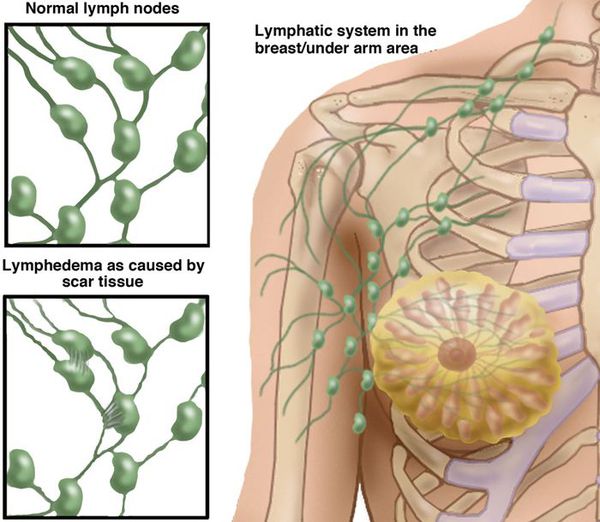

Из-за нарушения оттока лимфы происходит избыточное накопление межклеточной жидкости, богатой белком, в результате появляется отек мягких тканей верхней конечности. При лимфостазе происходит увеличение в обьеме подкожной жировой клетчатки за счет отека. При отсутствии должного лечения — постепенное склерозирование, фиброзирование тканей. Если не обращаться за профессиональной помощью к квалифицированным специалистам, то заболевание прогрессирует: увеличивается отек, появляются изменения на коже в виде гиперкератоза, папилломатоза, мацерации и изъязвления, присоединяется инфекция (грибок ногтей и кожи, рожа).

Какие причины возникновения?

Выявление начала развития слоновости рук позволяет назначить наиболее эффективное лечение. Запустить данный механизм могут различные факторы, которые нередко взаимосвязаны между собой. Среди наиболее встречающихся факторов, приводящих к прогрессированию лимфостаза руки, можно выделить следующие:

- хирургическое вмешательство, в результате которого были удалены лимфатические узлы;

- негативное воздействие радиоактивного облучения при лечении онкологии;

- серьезные травмы, сопровождающиеся повреждением лимфатических узлов и сосудов;

- переломы с нарушением целостности костной ткани в виде оскольчатых переломов;

- инфекционные заболевания и патологические новообразования в лимфатической системе.

Методы лечения

На сегодняшний день для лечения лимфостаза верхних конечностей применяют консервативный способ. Во время лечения заболевания стоят определенные задачи, которые требуется решить:

- корректировка работы поверхностных лимфатических узлов и сосудов;

- уменьшение отечности, следовательно, и объема рук;

- профилактика осложнений при лимфостазе рук;

- специализированная подготовка и обучение пациентов умению сохранять результат, полученный во время лечения.

Основа лечения при лимфостазе рук заключается в кфпт, которая направлена на уменьшение отечности верхних конечностей. Врач назначает мануальный лимфодренаж, лечебная физическая культура, применение компрессионного бандажа, специализированный уход за кожными покровами, использование трикотажной одежды плоской вязки. Противопоказаниями при данной патологии является магнитотерапия, гидромассажные ванны, лазеротерапия и другие методики.

Источник

Рожистое воспаление при лимфедеме

Используйте навигацию по текущей странице

Рожа, как таковая, в основном лечится антибиотиками. Профилактика рецидивов является важной задачей. Поскольку лимфедема является основным фактором риска рецидива, необходимо проводить ее настойчивое лечение.

Факторы риска рожистого воспаления

Лимфатическая система играет важную роль в защите организма от инфекции. Застой лимфы при лимфедеме способствует проникновению инфекции в расширенные лимфатические капилляр. Инфекционные осложнения в основном бактериальные, чаще всего это рожа (целлюлит), а иногда и лимфангит (воспаление лимфатических сосудов). Чаще всего возбудителем рожистого воспаления является β-гемолитический стрептококк (группы A, C, G). Бактериальным осложнениям способствует обилие белков, характерных для отека, при лимфатической недостаточности, связанной с затрудненным лимфатическим оттоком. Это высокое содержание белка в межтканевой жидкости является идеальной питательной средой для роста бактерий.

Рожистое воспаление-это дермо-гиподермальный бактериальная инфекция без вовлечения поверхностного апоневроза. Рожа осложняет лимфедему в 30% случаев и отягощает ее течение.

При лимфедеме хроническое воспаление кожи присутствует очень часто, оно может быть и не связано с инфекцией, а только с застоем лимфы. Однако наличие стрептококка в измененной коже всегда является фактором риска рожистого воспаление. А применение гормональных мазей на коже у больных лимфедемой может спровоцировать глубокое гнойно-некротическое поражение подкожной клетчатки и фасций.

Симптомы

Рожа часто возникает внезапно, с выраженными системными признаками — лихорадка >38 ° 5, озноб и общее недомогание. Местные признаки развиваются в течение нескольких часов: краснота, местное повышение температуры, болезненность и быстрое распространение поражения, с центробежным расширением в течение нескольких дней. Рожистое воспаление может начаться в любой стадии лимфедемы и может распространяться на все или часть измененных кожных тканей.

Диагноз

Диагноз рожи устанавливается клинически:

Внезапное возникновение воспалительного поражения, которое распространяется в течение нескольких дней, которому предшествует или сопутствует лихорадка и озноб, а также общее недомогание.

Стрептококк выделяется только от 4% до 35% случаев у больных рожистым воспалением. Если используются наиболее сложные методы (иммунофлуоресценция, полимеразная цепная реакция), тогда стрептококк выделяют с частотой от 70% до 80%.

Дифференциальный диагноз

Рожа должна быть дифференцирована от других инфекций, иногда наблюдаемых при лимфедеме, таких как лимфангит, чаще всего стрептококковый (реже стафилококковый) или некротизирующий фасциит (чаще всего стрептококковый).

Лимфангит характеризуется возникновением воспалительной полосы (красной, горячей и болезненной), по ходу поверхностных лимфатических сосудов (которые сами являются спутниками поверхностной венозной системы). Сопровождается лихорадкой. Нет распространения поражения в глубокие ткани.

Другие острые формы дермо-гиподермальных бактериальных инфекции, вызванные Erysipelotrix rhusiopathiae (рожа свиней), бактерией pasteurella multocida, и borrelia borgdorferi. Они имеют меньшую воспалительную и лихорадочную клиническую презентацию без типичной хронологии рожистого воспаления.

Таким образом, диагностика рожи носит исключительно клинический характер и не требует каких-либо лабораторных исследований, в частности, бактериологических.

Лечение

Антибактериальное лечение проводится таблетками амоксициллина (3-4.5 г/сут, в 3 приема) в течение двух недель.

Госпитализация необходима, если:

- Есть сомнения относительно диагноза, или есть серьезные системные признаки, сопутствующие заболевания или социальный контекст, который делает домашнее лечение пациента невозможным.

- Лихорадка сохраняется в течение более 72 часов. В таких случаях проводится лечение внутривенным пенициллином г (10-20 млн ед в 4-6 инфузий в день).

Профилактика рецидивов

Рожистое воспаление при лимфедеме часто повторяется и усугубляет ее течение. Чтобы избежать рецидивов рожи проводится лечение пролонгированными пенициллинами. (Экстенциллин или Ретарпен по 1 грамму в неделю 4 недели в период возможного обострения).

Лечение лимфедемы с помощью консервативных и хирургических методов, поддержание заболевания без прогрессирование способствует снижению вероятности рецидивов рожистого воспаления.

Источник

Лимфостаз верхних конечностей

Что такое лимфостаз рук

По данным ВОЗ, во всем мире более 300 млн. люде страдают от лимфатических отеков. Это заболевание в литературе называется также лимфедемой. При отсутствии лечения оно может быстро прогрессировать.

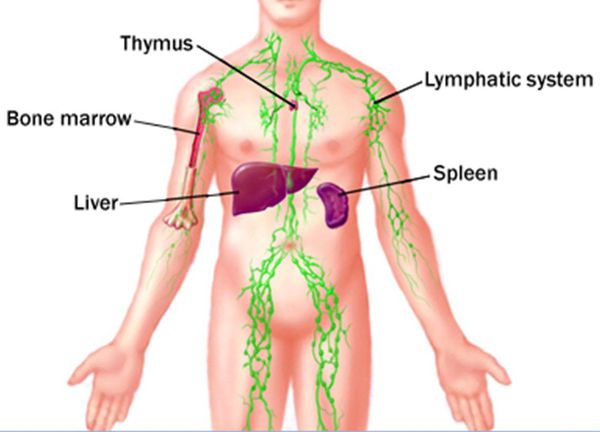

Лимфатическая система – это сеть сосудов, узлов, капилляров и протоков, которая играет важную роль в обмене веществ. Она является частью сердечно-сосудистой системы. Это означает, что наличие лимфедемы плохо сказывается и на состоянии сердца, и на скорости обменных процессов.

Через систему из тканей выводится излишек жидкости вместе с продуктами жизнедеятельности. Эта жидкость, содержащая также белки и липиды, собирается в лимфоузлах и фильтруется с помощью специальных клеток. Очищенная лимфа снова попадает в сосуды и протоки и оттуда в общий кровоток.

Этому процессу мешает развития лимфостаза – заболевания, представляющего собой постоянный отек, который со временем усиливается. При нем наблюдается застой лимфы, нарушение обменных процессов. Подкожная клетчатка уплотняется, кожа руки грубеет. На ней могут возникать язвы и трещины, их появление сопровождается болями. Объем рук постепенно увеличивается. Развивается слоновая болезнь, которая приносит пациенту не только физические, но и психологические страдания.

Причины возникновения и факторы риска

Для лечения лимфостаза нужно сначала разобраться в его причинах. Без их устранения терапия не даст нужного результата. Хотя мастэктомия играет важную роль, иногда патология бывает вызвана другими причинами. Выделяют первичную и вторичную форму заболевания. У первичной лимфедемы – генетические причины. Это наследственное заболевание, связанное с врожденными аномалиями лимфоузлов и сосудов. Оно встречается при недоразвитии лимфатической системы. Это происходит еще в период внутриутробного развития и проявляется как:

- недоразвитие лимфососудов руки – это наиболее распространенная причина (гипоплазия);

- полное отсутствие сосудов (агенезия), встречается редко;

- закупорка протоков;

- недостаточность клапанов.

Особенность первичного лимфостаза заключается в том, что он проявляется еще в детстве, а к подростковому возрасту прогрессирует. Иногда страдают обе руки, иногда только одна конечность.

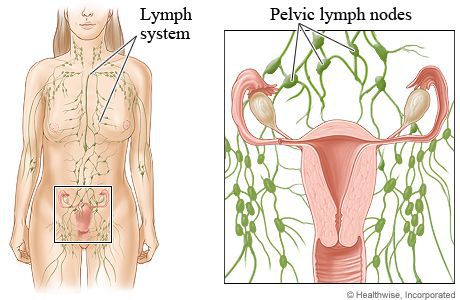

Причина, по которой возникает лимфостаз после мастэктомии – это сама операция. При ней происходит удаление не только молочной железы, но и лимфоузлов, поскольку благодаря лимфе могут распространяться метастазы. При операции хирург делает перевязку лимфососудов, но часто из-за этого нарушается дренаж, накапливается жидкость в межклеточном пространстве и происходит развитие лимфостаза руки – патология, вызывающая физический и психологический дискомфорт.

Появившийся у женщины лимфостаз руки после мастэктомии относится к вторичной форме. Но у нее могут быть и другие причины:

- гормональный дисбаланс;

- заболевания крови;

- венозная недостаточность;

- наличие бактериальной или паразитарной инфекции;

- малоподвижный образ жизни, вызывающий застойные явления;

- травмы верхних конечностей;

- онкологические заболевания, при которых опухоли сдавливают сосуды руки.

Высокие физические нагрузки, как и малоподвижный образ жизни, также могут стать причиной лимфостаза.

Источник

Лимфостаз (лимфедема) — симптомы и лечение

Что такое лимфостаз (лимфедема)? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Иванов О. О., флеболога со стажем в 12 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Лимфостаз, или лимфедема — это избыточное накопление богатой белком жидкости в тканях.

Нарушенная функция лимфатических сосудов нарушает дренажную функцию лимфатической системы, которая является так же частью системы кровообращения, как артериальная и венозная. Лимфатические сосуды удаляют избыток жидкости из тканей и переносят ее обратно в кровоток. Кроме того, в лимфатической системе происходит созревание иммунных клеток, и таким образом, она представляет собой один из самых основных защитных систем всего организма. Лимфатические капилляры, расположенные в дерме, представляют собой сплетения, которые сливаются в лимфатические сосуды в подкожной клетчатке, в конечном счете, идут к более глубокой системе и грудному протоку. Лимфедема может быть как первичной, так и вторичной. Независимо от этиологии, клинически данное состояние характеризуется хроническим отеком, локализованной болью, атрофическими изменениями кожи и вторичными инфекциями. [1]

Лимфедема в соответствии с этиологией делится на первичную (наследственную) или вторичную (приобретенную). Первичная лимфедема достаточна редка и является результатом генетических мутаций, которые приводят к недоразвитию лимфатических сосудов и недостаточности лимфатической дренажной функции.

Первичная лимфедема может быть изолированной болезнью или частью комплексного синдрома. Большинство случаев первичной лимфедемы наследуются по аутосомно-доминантному признаку с неполной пенетрацией и переменной экспрессией генов. Почти 30% пациентов с первичной лимфедемой имеют идентифицируемые генетические мутации, часто в сигнальном варианте для эндотелиального фактора роста C. [2] Установлено, что более 20 генов связаны с лимфатическими аномалиями при первичной лимфедеме. Однако существует высокая степень генетической гетерогенности. [3] Первичная лимфедема часто встречается именно в нижних конечностях, и лишь в редких случаях это может появиться на гениталиях или верхних конечностях. Заболеваемость у женщин встречается в два раза чаще, чем у мужчин. [4]

В зависимости от возраста первичная лимфедема подразделяется на 3 вида:

- врожденная лимфедема (проявляется при или вскоре после рождения);

- пубертатная лимфедема;

- поздняя лимфедема, которая появляется в конце жизни.

Вторичная лимфедема встречается гораздо чаще, чем первичная. Она возникает из-за повреждения или обструкции ранее нормальных лимфатических сосудов при различных заболеваниях, рецидивирующих инфекциях, травмах, хирургических вмешательствах, ожирении или вследствие злокачественных процессов и их лечении, таких как лучевая терапия. [5] Лимфедема может возникать при хронические венозной гипертензии и венозных язвах, что связано с нарушенной лимфатической функцией при данной патологии. У пациентов с хроническими заболеваниями вен в 20% случаев также имеется вторичное лимфатическое поражение вследствие жидкостной перегрузки. [6] Таким образом, флеболимфедема относится к лимфедеме, вызванной хронической венозной недостаточностью. Вторичная лимфедема также может быть связана с генетической предрасположенностью. [7]

Инфекционные заболевания. Лимфатический филяриоз (также известный как слоновость) является наиболее распространенной причиной вторичной лимфедемы во всем мире. Это приобретенная инфекция, вызванная личинкой комара Wuchereria bancrofti. Она заражает людей, которые проживают или прибывают в районы, эндемичные по данному заболеванию, главным образом в странах Африки к югу от Сахары и в Индии. Личинки взрослого червя высаживаются на кожу человека москитами. Затем данные личинки мигрируют в лимфатические сосуды, вызывая обструкцию лимфатических протоков. Герпетическая инфекция также может, хотя и редко, вызывать лимфедему. Рецидивирующий целлюлит и рожистое восполение тоже приводят к повреждению кожных лимфатических протоков и могут быть причиной односторонней лимфедемы. [8]

Венерическая лимфогранулема — заболевание, передающееся половым путем, вызванное хламидиозом, может быть причиной лимфедемы наружных половых органов. Пораженные туберкулезом лимфатические узлы шеи являются гораздо менее распространенной причиной лимфедемы. [9]

Хирургическое удаление лимфоузлов во время мастэктомии при раке молочной железы или лечении меланомы приводит к нарушению лимфатической дренажной функции. Радиационная терапия, которая приводит к практически необратимому повреждению интрадермальных лимфатических сосудов и узловому фиброзу. Вышеуказанная посттерапевтическая лимфедема, обычно проявляется хроническим односторонним отеком. Однако вмешательства на предстательной железе и шейки матки могут вызывать двусторонние отеки. [10]

Подокониоз является причиной неинфекционной слоновости, вызванной хроническим повреждением стоп, при длительной ходьбе босиком по глинистой почве, содержащей кремнезем. Это вторая по частоте причина тропической лимфедемы во всем мире. Поглощенные через кожу минеральные частицы индуцируют воспаление лимфатических сосудов и вызывают субэндотелиальный лимфатический отек и обструкцию сосудов. Подокониоз является эндемическим заболеванием в высокогорьях тропической Африки, Северной Индии и Центральной Америки. [11]

Морбидное ожирение является одним из главных факторов риска развития вторичной лимфедемы. Увеличение количества жировой ткани в зависимых областях вызывает обструкцию лимфатических сосудов. Снижение физической активности у пациентов с ожирением является усугубляющим фактором. [12]

Симптомы лимфостаза

Изменения кожных покровов. Лимфедема может быть односторонней или двусторонней. Пациенты часто жалуются на чувство тяжести и дискомфорт в пораженной конечности, особенно в конце дня. Преходящий незначительный отек является ранним симптомом лимфедемы. Со временем кожа приобретает ямочную текстуру по типу «апельсиновой корки». По мере прогрессирования заболевания кожа становится более текстурной и грубой из-за ее утолщения и фиброза. Стойкий, непродавливаемый и непроходящий отек указывает на необратимую стадию лимфедемы. Невозможность ущипнуть складку кожи у основания второго пальца (знак Стеммера) крайне патогномонична для хронической лимфедемы. Кроме того, для лимфедемы характерен такой симптом, как отек тыльной части стопы, который носит название «буйволиный горб».

С течением времени развивается слоновость. Кожа над пораженным участком имеет бородавчатый гиперкератотический или »мшистый» внешний вид. Кожа при хронической лимфедеме обычно имеет трещины, изъязвления с явлениями рецидивирующего целлюлита. Характерно выделение прозрачной светло-желтой жидкости (лимфоррея). Импетиго также является распространенным проявлением.

В более редких случаях пациенты с длительно существующей лимфедемой имеют риск развития кожной ангиосаркомы. Эта агрессивная опухоль обычно представляет собой красновато-фиолетовые пятна или узелки, которые могут увеличиваться, изъязвляться и в редких случаях метастазировать. На ранних стадиях лимфедема может быть трудно отличима от других распространенных причин отека конечностей, таких как верикозная болезнь, липедема и морбидное ожирение. Отек при хронической венозной недостаточности может имитировать раннюю стадию лимфедемы. Хотя в обоих случаях отеки неспадающие и очень похожи, венозный отек обычно ассоциируется с другими клиническими проявлениями заболеваний вен, такими как варикозное расширение вен, гиперпигментация, липодерматосклероз и наличие венозных язв. Более того, венозный отек купируется после поднятия конечности. При хронической венозной недостаточности отеки обычно связаны с увеличением капиллярного гидростатического давления. При лимфедеме оно, как правило, нормальное, и поэтому подъем ног не приводит к уменьшению отека. Это и является основным отличием от хронической венозной недостаточности. [13]

Липедема, также известная как липоматоз нижних конечностей, является хроническим прогрессирующим расстройством жировой ткани. Она часто ошибочно диагностируется как первичный лимфостаз. Липедема почти исключительно характерна для женщин и чаще всего возникает через несколько лет после наступления полового созревания. Проявляется как двустороннее симметричное накопление подкожного жира, преимущественно в нижних конечностях, с небольшими гематомами и тенденцией к прогрессирующему отеку ног. Одна из отличительных особенностей заключается в том, что отек резко прекращается на уровне лодыжек. Легкие гематомы связаны с повышенной хрупкостью капилляров в жировой ткани. [14]

Патогенез лимфостаза

Лимфатическая система состоит из следующих лимфатических органов: лимфатические узлы, миндалины, тимус и селезенка. Все они связаны через сеть лимфатических сосудов, которые проходят параллельно венозной сосудистой сети.

Лимфатическая система имеет три основных функции: дренаж избыточной интерстициальной жидкости, абсорбция жира и иммунный контроль. Интерстициальная жидкость относится к части жидкости, которая выходит из капилляров в межтканевые пространства. Большее количество интерстициальной жидкости (90%) повторно поглощается за счет венозной микроциркуляции и возвращается обратно в кровоток. Оставшаяся часть (10%) межтканевой жидкости имеет относительно высокую концентрацию белка и дренируется лимфатическими капиллярами. Когда эта интерстициальная жидкость входит в лимфатические капилляры, она уже называется лимфой. Затем лимфа переносится через собирающие лимфатические сосуды, фильтруемые через лимфатические узлы, и в конечном счете, в точку рядом с правым предсердием. Нормальный лимфатический ток равен 2-3 литрам в день. В отличие от лимфатических капилляров, собирающие лимфатические сосуды имеют гладкую мускулатуру в их стенках и, следовательно, способны сжимать и продвигать лимфатическую жидкость проксимально.

Нарушение проходимости, вызванное обструкцией или лимфатической гипоплазией, приводит к накоплению интерстициальной жидкости и отеку тканей, известному как лимфедема. Последующее снижение содержания напряжения кислорода в тканях приводит к хроническому воспалению и реактивному фиброзу тканей.

Лимфатическая система выполняет также иммунную функцию посредством циркуляции различных антигенов и антител. Кожа имеет обширное присутствие лимфатических капилляров. Пациенты с лимфедемой склонны к рецидивирующим инфекциям кожи из-за накопления периферических тканевых антигенов в ней, что приводит к хроническому воспалению и последующему фиброзу мягких тканей. [15]

Классификация и стадии развития лимфостаза

Большинство членов Международного Общества Лимфологов в целом полагаются на трехступенчатую шкалу классификации лимфедем, увеличение номера определяет стадию 0 (или Ia), которая дает отсылку к скрытому или субклиническому состоянию, где отек еще не проявляется, несмотря на поврежденную лимфодинамику и тонкие механизмы нарушений в тканях (жидкость/состав) и уже видимые клинические изменения в субъективных специфических симптомах. Это состояние может существовать длительное время, как месяцы, так и годы, прежде чем появляется отек (стадии I-III).

Стадия I представляет собой раннее накопление жидкости с относительно высоким содержанием белка (например, по сравнению с «венозным» отеком) и проявляется отеком, который уменьшается при подъеме конечности. В эту стадию может иметь место питтинг (след от надавливания). Кроме того в данную стадию происходит увеличение различных пролиферирующих клеток.

Стадия II: возвышенное положение конечности не приводит к снижению отека тканей, что проявляется вышеуказанным питтингом. Поздний этап второй стадии характеризуется стойким отеком, гиперплазией жировой ткани и фиброзом.

Стадия III включает лимфостатическую слоновость, где питтинг может отсутствовать. Кроме того, выявляются трофические нарушения кожи, такие изменения, как акантоз, отложение жира и фиброза, бородавчатые разрастания. Эти стадии относятся только к физическому состоянию конечностей. Более подробная и всеобъемлющая классификация должна быть сформулирована в соответствии с пониманием патогенетического механизма лимфедемы (например, с точки зрения генеза и степени лимфангиодисплазии, нарушений лимфатического потока, дисфункции лимфатических узлов, как на основании анатомических визуальных особенностей, так и посредством физиологических и визуализационных методов диагностики). Также немаловажным является исследование лежащих в основе патогенеза лимфедемы генетических нарушений, которые постепенно выясняются специалистами в этой области. Недавние публикации, объединяющие как физические (фенотипические) результаты с функциональной лимфатической визуализацией (по лимфангиосцинтиграфии (LAS) на данный момент) могут дать прогноз о будущей эволюции классификации данного заболевания.

В дополнение стоит отметить, что включение генотипической информации, которая сейчас доступна даже при текущем скрининге, даст в будущем ценную информацию для предварительной постановки диагноза и классификации пациентов с периферической (и иной) лимфедемой. На каждой стадии может быть использована простая классификация, хотя и ограниченная, но тем не менее функциональная оценка тяжести заболевания с использованием простого измерения объема конечностей.

Минимальная степень лимфедемы характеризуется 40% объема. Клиницисты также включают такие факторы, как экстенсивность, наличие приступов, воспаление и другие дескрипторы или их индивидуальные определения степени тяжести. Некоторые врачи полагаются на классификацию по потере трудоспособности, согласно нормам Всемирной Организации Здравоохранения. Вопросы качества жизни (социальные, эмоциональные, физические недостатки и т. д.) также могут рассматриваться отдельными врачами для установления стадии заболевания. [16]

Осложнения лимфостаза

Основным осложнением лимфедемы являются часто встречающиеся множественные кожные язвы. Пациенты с лимфедемой восприимчивы к рецидивирующим инфекциям мягких тканей, таких как целлюлит и рожистое воспаление. Основной причиной целлюлита является инфицирование пациента стрептококком группы А. Каждый эпизод целлюлита приводит к дополнительному повреждению лимфатической системы, что способствует ухудшению состояние пациента. [17] [18]

Такое грибковое заболевание, как дермотофития стоп, чрезвычайно распространено у пациентов с лимфостазом вследствие хронических межпальцевых мацераций. Кроме того, у данных пациентов имеется 10%-ный риск развития ангиосаркомы. Причем это характерно для пациентов с хронической лимфедемой длительностью 10 лет. Синдром Стюарта-Тревиса относится именно к кожной ангиосаркоме, развивающейся у пациентов с постмастэктомической лимфедемой. Ангиосаркома является высокоагрессивной злокачественной опухолью с чрезвычайно негативным прогнозом и 5-летней выживаемостью менее 10%.

В периодической медицинской литературе были сообщения и о других злокачественных опухолях, которые также ассоциированы с лимфедемой: плоскоклеточная карцинома, базально-клеточная карцинома, кожная лимфома, меланома и саркома Капоши. [19] [20] Несмотря на распространенность специфических онкологических заболеваний у этих пациентов, до сих пор не удалось установить четкую причинно-следственную связь между лимфедемой и развитием опухолей. Одним из возможных объяснений может быть нарушение местного иммунного ответа в лимфедематозной конечности. [21]

Кроме того, важными осложнениями являются психосоциальная стигматизация и снижение самооценки, которые считаются распространенными среди пациентов с лимфостазом из-за нарушения подвижности, затруднениями в подборе одежды, деформаций конечностей и гениталий. [22] Резюмируя вышесказанное, можно констатировать, что хронический отек нижних или верхних конечностей вызывает дискомфорт и утрату полноценного функционального состояния пораженного органа. Рецидивирующие бактериальные и грибковые инфекции достаточно распространены при лимфедеме. Рецидивирующий целлюлит и лимфангиты способствуют прогрессированию повреждения всей лимфатической системы. Часто возникают трофические хронические трудноизлечимые язвы. Кожная ангиосаркома является редким и часто летальным осложнением, основным морфологическим признаком которого является появление красно-фиолетовых пятен. Серьезные психосоциальные последствия могут иметь место из-за стойких косметических нарушений и ограничения качества жизни пациентов с лимфостазом.

Диагностика лимфостаза

Лимфедема — это прежде всего клинический диагноз, и поэтому тщательный сбор анамнеза и физикальное обследование играют неоценимую роль. Поздние стадии лимфостаза могут быть диагностированы клинически без помощи дополнительных методов. Однако на ранних стадиях заболевания, сопутствующие состояния, такие как ожирение, липодистрофия и венозная недостаточность, могут осложнить постановку правильного диагноза, поэтому дополнительные методы обследования могут быть крайне необходимы. Существует много диагностических инструментов для оценки лимфатической функции. Но решение использовать любой из них должно основываться на состоянии пациента. Ранняя диагностика лимфостаза важна, потому что это значительно увеличивает успех терапии. [23]

Сбор анамнеза и физикальный осмотр

Анамнез должен включать возраст начала заболевания, семейную историю лимфостаза, наличие в анамнезе различных травм, инфекций, онкозаболеваний, сердечной патологии, гипотиреоза, гипоальбуминемии, сепсиса, венозной недостаточности или лимфатической обструкции. Кроме того, значимым фактом анамнеза являются перенесенная лучевая терапия на паховых/подмышечных областях, лимфаденэктомия, а также путешествие в районы, эндемичные по филяриозу. Лимфостаз нижней конечности обычно проявляется как отек на дорсальной поверхности стопы и пальцев с характерным тупым «квадратным» внешним видом. Лимфедема начинается обычно с отека дистальной части конечности, а затем отек прогрессирует проксимально. Кожаная или ямочная текстура кожи (феномен апельсиновой корки) и знак Копоши-Стеммера (невозможность ущипнуть складки кожи на дорсальной поверхности основания второго пальца) являются характерными признаками хронического лимфостаза. На поздних стадиях кожа на пораженном участке становится гиперкератотической, развиваются папулы, бляшки и узелки с выраженным фиброзом.

Визуализационные методики

В большинстве случаев использование различных методов визуализации не требуется для постановки диагноза. Однако они могут быть использованы для подтверждения диагноза и оценки степени поражения лимфатической системы для определения наиболее оптимальной терапевтической тактики.

- Лимфосцинтиграфия — это стандартный инструментальный метод формирования изображения лимфатической системы для подтверждения диагноза лимфедемы. Это самый рутинный и часто используемый метод исследования для оценки лимфатической функции. Визуализируя лимфатическую сосудистую сеть, лимфосцинтиграфия позволяет обнаруживать аномалии развития лимфатической системы. [24] Чувствительность и специфичность данного метода для выявления лимфедемы — примерно 73% и 100% соответственно. [25] Несмотря на неоспоримые преимущества, лимфосцинтиграфия трудозатратна и технически сложна ввиду отсутствия специального радиологического оборудования во многих клиниках.

- Магнитно-резонансная томография (МРТ) не является ни чувствительной, ни специфичной методикой визуализации для диагностики лимфедемы. Однако МРТ позволяет исключить другие причины отека конечностей и обструкции лимфопротоков, таких как образования мягких тканей, в том числе рак. МРТ также может быть использовано для оценки наличия жидкости и ее характера в мягких тканях конечностей, что помогает отличить лимфедему от других форм отеков. [26]

- Кроме того, дополнительными методами диагностики лимфостаза могут быть ультразвуковое исследование, которое позволяет исключить венозную патологию и иногда обнаружить признаки филяриоза;

- биоимпедансная спектроскопия, которая дает информацию о количестве межтканевой жидкости в пораженной конечности.

Также используются и методы лабораторной диагностики, оценивающие функцию печени и почек. Гистологические исследования имеют низкую чувствительность и специфичность для постановки диагноза лимфостаза. [24]

Лечение лимфостаза

К сожалению, лимфостаз является неизлечимым заболеванием. С другой стороны, эффективное лечение при данной патологии доступно. Два основных направления лечения включают нехирургические и хирургические варианты. Основу нехирургических методов лечения лифедемы составляют полная деконгестивная (противоотечная) терапия, компрессионная терапия, современные методы аппаратной пневмокомпрессии и специальные упражнения. Эти методы лечения эффективны главным образом на ранней стадии лимфедемы. Сегодня существует глобальная тенденция к хирургическому вмешательству и хирургическим методам, включая физиологические и восстановительные методы. [27]

Нехирургическое лечение

Обучение пациентов самоконтролю является одновременно решающим и обязательным фактором для эффективного лечения лимфостаза. Основными принципами самоконтроля являются уход за кожей, выполнение лифодренажного массажа своими силами, контроль за правильным положением повязок и одежды, правильное питание, физические упражнения и контроль веса.

Полная деконгестивная или противоотечная терапия. Полная противоотечная терапия считается золотым стандартом при лечении лимфедемы и включает в себя две фазы: редуктивную (фаза 1) и фазу поддержания (фаза 2). Данная терапия включает в себя ручной лимфодренаж, компрессионную терапию, физические упражнения, уход за кожей, а затем ношение компрессионного трикотажа. Хотя это безопасно и эффективно, но для большинства пациентов это затратно и требует много времени и наличия квалифицированных врачей для контроля качества выполняемых процедур. [28]

Ручной лимфодренаж отличается от стандартного массажа тем, что он ориентирует лимфедематозную жидкость на правильное функционирование лимфатических узлов. Кохрановское исследование показало его значимую эффективность в сочетании с компрессионной терапией, особенно у пациентов с начальными формами лимфостаза. Внешняя компрессия важна на всех этапах лечения лимфедемы. Эффективность компрессионной терапии одной или в сочетании с ручным лимфодренажным массажем доказана многочисленными рандомизированными клиническими исследованиями.

Компрессия достигает нескольких целей: улучшение лимфатического и венозного оттока, уменьшение накопления продуктов белкового обмена тканей, правильное формирование конечности, стойкий контроль объема конечности, поддержание целостности кожных покровов и защита конечности от потенциальной травмы. [29] В ряде рандомизированных исследований также сообщалось, что низкоуровневая лазерная терапия улучшает измеряемые физические параметры, а также субъективные критерии оценки боли у пациентов с лимфостазом. Лазерная терапия увеличивает лимфатический дренаж, стимулируя образование новых лимфатических сосудов, улучшая лимфатическую моторику и предотвращая образование фиброзной ткани. Обычно данный метод используется в комбинации с остальными нехирургическими методами. [30] Кроме того, в консервативной комплексной терапии лимфостаза применяются аппаратные методы пневмокомпрессии, специальные упражнения. Эффективно показал себя метод подъема ног для физического увеличения лимфатического оттока, особенно на ранних стадиях заболевания. Снижение массы тела и гигиена кожи играют важную роль на всех стадиях заболевания. Медикаментозная терапия диуретиками и бензопиронами не показала своей эффективности в исследованиях по лечению лимфостаза.

Хирургическое лечение

Различные хирургические методы были опробованы на протяжении многих лет в прошлом. Однако большинство этих методов были отвергнуты из-за их крайней неэффективности. Лишь несколько хирургических подходов являются по-прежнему жизнеспособными. Они применимы при тяжелой слоновости и массивной локальной лимфедеме, особенно когда консервативная терапия безуспешна.

Существуют следующие основные подходы к хирургическому лечению лимфедемы:

- Дебуляция (уменьшение жидкости и ткани, или циторедукция);

- Реконструктивные подходы (восстановление функции лимфатической системы).

Дебуляция — резекция избыточной лимфедематозной ткани. При этом нормальные ткани, которые по-прежнему дренируются компетентной лимфатической системой, остаются нетронутыми, после чего область покрывается кожными аутотрансплантатами. Наиболее часто используемым методом является метод Чарльза и процедура Томпсона.

К реконструктивному подходу относятся два микрохирургических метода лечения, которые показали многообещающие результаты: создание лимфовенозных анастомозов и реваскуляризация лимфатических узлов. Однако хирургическое лечение имеет ограничения. Слабое заживление ран остается самым главным фактором. Дополнительные хирургические риски включают сенсоневральные повреждения, гипертрофическое рубцевание, некроз трансплантата, экзофитный кератоз и рецидив лимфедемы.

Прогноз. Профилактика

Недавнее обнародование списка факторов риска вторичной лимфедемы по типу «это делать, а это не делать» в значительной степени анекдотично и недостаточно исследовано. Хотя некоторые предостережения основаны на вполне надежных физиологических принципах (например, избегать чрезмерного нагревания заинтересованной конечности или для предотвращения заражения), другие менее поддерживаются.

Следует отметить, что большинство опубликованных исследований по частоте возникновения вторичной лимфедемы сообщают о менее чем 50% вероятности развития лимфедемы. Поэтому стандартное использование некоторых из этих методов профилактики для «предотвращения» лимфедемы может быть неприемлемым и, вероятно, подвергает пациентов ненужной терапии. Многие методы профилактики не имеют под собой доказательной базы и не продемонстрировали четко определенные риски и профилактические меры.

Если диагноз лимфедемы неясен или нуждается в более четком определении прогноза, то рекомендовано обратиться за консультацией к клиническому лимфологу или в специализированный лимфологический центр, если он доступен. В редких случаях хроническая лимфедема может привести к кожной ангиосаркоме, известной как синдром Стюарта-Тревиса. Прогноз данного осложнения неблагоприятный, средняя выживаемость пациентов составляет примерно 19 месяцев после постановки диагноза.

Источник