- АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ НА АНТИБИОТИКИ

- КЛАССИФИКАЦИЯ

- ФАКТОРЫ РИСКА

- КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

- Полиорганные поражения

- Кожные проявления

- ДИАГНОСТИКА

- Лекарственная аллергия — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы лекарственной аллергии

- СИСТЕМНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ

- КОЖНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ

- ПОРАЖЕНИЯ ДРУГИХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ

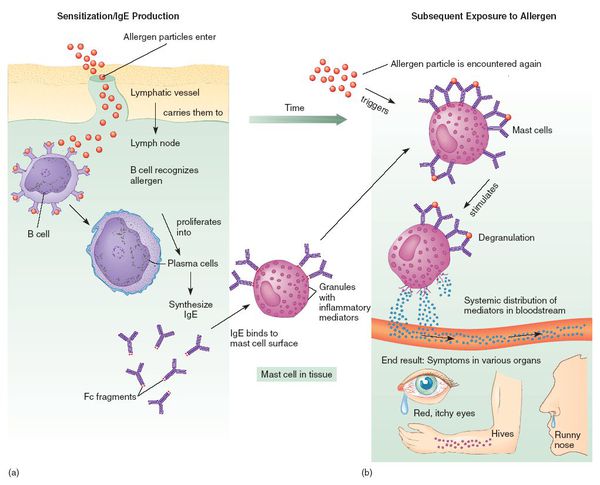

- Патогенез лекарственной аллергии

- Классификация и стадии развития лекарственной аллергии

АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ НА АНТИБИОТИКИ

Аллергические реакции на антибиотики представляют собой сложную проблему для клиницистов, что обусловлено трудностями в диагностике, интерпретации клинико-анамнестических данных и выборе антибиотиков. Для врачей всех специальностей характерна гипердиагностика аллергических реакций на антибиотики, однако в 70-80% случаев диагноз аллергии не подтверждается специфическими методами диагностики (кожные, провокационные пробы). Нередко, совершенно неправомочно, используется термин «аллергия на антибиотики», который приводит к прекращению диагностического поиска и ложному представлению о возможности перекрестных реакций между разными группами антибиотиков.

Аллергические реакции или реакции гиперчувствительности на антибиотики — это иммунологический ответ на антибиотик или его метаболиты, приводящие к развитию клинически значимых нежелательных явлений.

КЛАССИФИКАЦИЯ

Аллергические реакции разделяют по следующим критериям: механизму развития, времени возникновения и клиническим проявлениям. По механизму развития выделяют четыре типа реакций: I — IgE-опосредованные (анафилактические), II — цитотоксические, III — иммунокомплексные, IV — клеточно-опосредованные, или замедленные. По времени развития выделяют немедленные (0-1 ч), ускоренные (1-72 ч), поздние (>72 ч) реакции.

ФАКТОРЫ РИСКА

Со стороны антибиотика. Длительное парентеральное применение в высоких дозах, частые повторные курсы. Местное применение приводит преимущественно к развитию аллергических реакций замедленного типа, парентеральное — анафилаксии.

Сопутствующие заболевания и терапия. При инфекционном мононуклеозе, цитомегаловирусной инфекции, ВИЧ, хроническом лимфолейкозе, подагре отмечается значительно более высокая частота возникновения макулопапулезной сыпи при применении ампициллина и ко-тримоксазола (до 80%). У детей с муковисцидозом чаще развивается бронхоспазм. Наличие атопических заболеваний (пищевая аллергия, бронхиальная астма, поллиноз, атопический дерматит) не является фактором риска развития аллергических реакций на антибиотики. Однако анафилактические реакции у пациентов с атопией (бронхиальная астма и др.) могут протекать более тяжело.

Некоторые препараты изменяют тяжесть лекарственной аллергии: β-блокаторы повышают вероятность возникновения и выраженность анафилактических реакций, а также снижают эффективность адреналина при их купировании, Н1-блокаторы и глюкокортикоиды могут уменьшать тяжесть аллергических реакций.

Факторами риска со стороны пациента являются генетические и конституциональные особенности, возраст, пол, наличие предшествующих аллергических реакций и др. Дети родителей с аллергией на ЛС имеют в 15 раз более высокий риск развития аллергии на антибиотики. Лекарственная аллергия менее характерна и протекает легче у детей младшего возраста и пожилых. Женщины имеют на 35% более высокий риск развития аллергических реакций со стороны кожи, чем мужчины.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

Полиорганные поражения

Анафилаксия — острая, развивающаяся в течение 5-30 мин после применения антибиотика, опасная для жизни реакция, для которой характерны диффузная эритема, кожный зуд, крапивница, отек Квинке, бронхоспазм, отек гортани, гипотензия, аритмии и др. Наиболее частой причиной развития анафилаксии является пенициллин.

Ключевым моментом в терапии анафилактических реакций является раннее использование адреналина (но не норадреналина!) (табл. 18).

Применение глюкокортикоидов не позволяет быстро купировать немедленные реакции при анафилаксии, однако предупреждает отсроченные реакции. Применение Н1— и Н2-блокаторов эффективно для купирования кожных проявлений и, в меньшей степени, гипотензии. Гипотензия, резистентная к адреналину и Н1— и Н2-блокаторам, является показанием к восполнению объема циркулирующей крови, в первую очередь кристаллоидами. Взрослым, в зависимости от величины артериального давления, вводят 1-2 л 0,9% раствора натрия хлорида (5-10 мл/кг в течение первых 5 мин инфузии). Детям — до 30 мл/кг в течение первого часа.

Сывороточноподобный синдром. Наиболее часто сывороточноподобный синдром вызывают β-лактамы, сульфаниламиды и стрептомицин. Этот синдром обычно развивается на 7-21 сутки от начала применения антибиотика. Если пациент получал антибиотик ранее, первые проявления могут возникнуть через несколько часов. Клинические проявления — лихорадка и недомогание (100%), крапивница (90%), артралгия (50-70%), лимфоаденопатия, поражение внутренних органов (50%).

Таблица 18. Ведение пациентов с анафилактическими реакциями

(рекомендации Американской академии аллергии и др., 1998, с дополнениями)

|

* В последнее время рекомендуется использовать только в/м введение адреналина вследствие его большей безопасности и эффективности. BMJ, 1999; 319: 1-2.

Сывороточноподобный синдром часто разрешается самостоятельно после отмены антибиотика, при необходимости применяют короткие курсы глюкокортикоидов, а также осуществляют мероприятия, направленные на удаление иммунных комплексов (плазмаферез, гемосорбция). При уртикарных высыпаниях применяют Н1— и Н2-блокаторы.

Лекарственная лихорадка — лихорадка, возникновение которой совпадает по времени с применением препарата и которая проходит после его отмены, если нет других причин, объясняющих ее возникновение. Лекарственная лихорадка может быть единственным проявлением аллергии, ее чаще всего вызывают β-лактамы, сульфаниламиды, стрептомицин, ванкомицин, хлорамфеникол. У госпитализированных пациентов частота развития лекарственной лихорадки достигает 10%, однако имеет место гиподиагностика этого синдрома. Как правило, лекарственная лихорадка развивается на 6-8 сутки от начала терапии и почти всегда разрешается спустя 48-72 ч после отмены антибиотика. При повторном применении препарата она возникает значительно быстрее — в течение нескольких часов. Лихорадка может доходить до 39,0-40,0 о С, при этом нет типичной температурной кривой. Наиболее специфичный симптом — относительная брадикардия (несоответствие частоты сердечных сокращений выраженности лихорадки). Нередко лекарственная лихорадка сопровождается эозинофилией, лейкоцитозом, ускорением СОЭ, тромбоцитопенией, зудящими высыпаниями. Специфической терапии не требуется, необходима немедленная отмена антибиотика, вызвавшего лихорадку. Глюкокортикоиды используются при тяжелых системных реакциях.

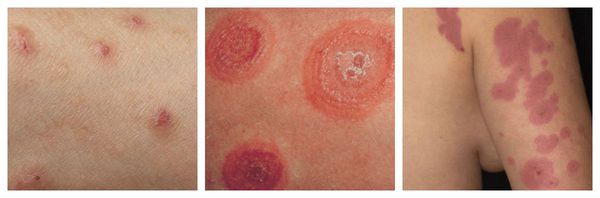

Слизисто-кожные синдромы: многоформная экссудативная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, или синдром Лайелла. Эти синдромы могут протекать как самостоятельно, так и путём перехода из легкой формы в тяжелую. Наиболее часто синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз вызывают сульфаниламиды, в 12-20 раз реже цефалоспорины, фторхинолоны, тетрациклины, аминопенициллины. Многоформная экссудативная эритема характеризуется развитием полиморфных эритематозных высыпаний, нередко спустя 10-14 дней после начала применения антибиотика. Сыпь, обычно симметричная, локализуется на дистальных участках конечностей, реже имеет распространенный характер, представлена множественными округлыми папулами (реже пузырьками), которые образуют кольцевидные высыпания различного цвета. Тяжесть состояния и исход зависят от поражения внутренних органов. Летальность при многоформной экссудативной эритеме составляет менее 1%.

Для синдрома Стивенса-Джонсона характерно поражение слизистых оболочек (90%), конъюнктивы (85%), развитие полостных элементов (пузырьков, реже пузырей). Однако при нем, в отличие от токсического эпидермального некролиза, отторжение эпидермиса отмечается не более чем на 10% поверхности тела. Лихорадка и гриппоподобные симптомы часто на 1-3 суток предшествуют поражению кожи и слизистых. Вовлечение внутренних органов прогностически неблагоприятно, летальность составляет 5-6%.

Токсический эпидермальный некролиз — острое заболевание, характеризующееся лихорадкой, образованием пузырей с отторжением эпидермиса более чем на 30% поверхности тела и поражением внутренних органов. Он дает наиболее высокую летальность — 30-40%. Одним из ключевых моментов в лечении тяжелых кожных синдромов является максимально быстрая отмена антибиотика, ответственного за их развитие. В дальнейшем лечение носит патогенетический характер (инфузионная терапия, обработка раневой поверхности). Рекомендуется раннее назначение системных глюкокортикоидов. Однако целесообразность их применения окончательно не установлена.

Кожные проявления

Кожные реакции являются типичными проявлениями аллергии к антибиотикам и развиваются у 1% госпитализированных пациентов. Наибольшую распространенность имеют крапивница и отёк Квинке, которые чаще всего вызываются β-лактамами и сульфаниламидами. Проявления развиваются в течение нескольких часов после применения препарата и довольно быстро исчезают после его отмены. Основу лечения составляют Н1-блокаторы. Если сыпь не исчезает, возможно дополнительное назначение Н2-блокаторов. Глюкокортикоиды используют при опасных локализациях высыпаний (лицо, шея) или при неэффективности Н1— и Н2-блокаторов, при генерализованных формах.

Контактный аллергический дерматит — типичное проявление аллергических реакций замедленного типа при нанесении антибиотиков на кожу. Характерно развитие эритемы, везикулезных и макулопапулезных высыпаний, зуда или жжения, а в случае хронического течения — инфильтрации и лихенизации кожи в местах контакта с антибиотиком. Сенсибилизация обычно развивается в течение 5-7 дней, но если препараты применялись ранее, то контактный аллергический дерматит может развиться через 24 ч. Наиболее частой причиной развития является неомицин, входящий в состав многих мазей. Терапия заключается в отмене антибиотика и назначении мазей с глюкокортикоидами.

Реакции фотосенсибилизации принято подразделять на два типа: фотоаллергические и фототоксические. Фототоксические реакции имеют дозозависимый характер, возникают в течение нескольких часов после применения антибиотика. Фотоаллергические реакции развиваются с участием иммунологических механизмов, могут протекать как по немедленному, так и по замедленному типу. Клинические проявления как одних, так и других подобны симптомам солнечного дерматита (эритема, чувство жжения) и могут прогрессировать до образования везикул и булл. В типичных случаях поражаются открытые участки кожи, подвергающиеся воздействию солнечных лучей. Наиболее часто фототоксические реакции могут вызывать тетрациклины (чаще доксициклин), фторхинолоны (спарфлоксацин >> ломефлоксацин, пефлоксацин >> ципрофлоксацин > норфлоксацин, офлоксацин), налидиксовая кислота, цефтазидим, триметоприм. Развитие фотоаллергических реакций описано при применении сульфаниламидов, пириметамина, фторхинолонов (ломефлоксацин).

ДИАГНОСТИКА

Клиническая картина, аллергологический анамнез, кожные аллергологические и провокационные пробы составляют основу диагностики аллергических реакций на антибиотики. Лабораторная диагностика имеет второстепенное значение в связи с недостаточной надежностью.

Кожные аллергологические пробы. Применяются для диагностики IgE-зависимых аллергических реакций на пенициллин (скарификационный, при- и подкожный тесты) и для выявления сенсибилизации при реакциях IV типа (аппликационный тест). Применение нативного антибиотика в качестве антигена неинформативно, а иногда и опасно. Необходимо использовать аллергены, созданные на основе метаболитов препарата. Например, для пенициллина это пенициллоил, пенициллоат, пеницилламин. Для других групп антибиотиков аллергены для постановки кожных проб находятся в стадии разработки.

Провокационные пробы проводятся в тех случаях, когда невозможна замена антибиотика, являющегося возможной причиной аллергической реакции. Учитывая, что эти пробы потенциально опасны для жизни, при их проведении следует соблюдать следующие условия. Пробы противопоказаны, если пациент ранее перенес синдром Стивенса-Джонсона или Лайелла. Пациента необходимо проинформировать о возможном риске и получить его согласие. Процедура должна выполняться специалистом, имеющим опыт проведения таких проб и подготовленным для оказания помощи пациентам с анафилактическими реакциями. Пробы должны проводиться в лечебных учреждениях, где имеется ОРИТ.

Как правило, провокационные пробы начинают с дозы, равной 1% разовой терапевтической. Затем, если нет проявлений аллергии, повторно назначают антибиотик с интервалом 15 мин при парентеральном введении или 60 мин при приеме внутрь. При каждом повторном использовании препарата повышают дозу в 10 раз, достигая терапевтической. Если у пациента в течение последнего года имели место тяжёлые анафилактические реакции, процедуру постановки провокационных проб необходимо начинать с 0,1% разовой терапевтической дозы.

Адрес этой страницы: http://www.antibiotic.ru/books/mach/mac0601.shtml

Дата последнего изменения: 24.05.2004 18:56

Источник

Лекарственная аллергия — симптомы и лечение

Что такое лекарственная аллергия? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Воронцова О. А., аллерголога со стажем в 15 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Лекарственное средство (препарат, лекарство) — это природное или искусственно созданное вещество (смесь веществ), представленное в форме таблетки, раствора или мази, которое предназначено для лечения, профилактики и диагностики заболеваний. Прежде чем препараты допускают к использованию, они проходят клинические исследования, в ходе которых выявляются их лечебные свойства и побочные эффекты.

С древних времён люди для спасения своей жизни и избавления от страданий использовали различные природные лекарственные средства, которые содержались в растениях или животном сырье. С развитием такой науки, как химия, выяснилось, что целебные свойства этих средств заключаются в определённых химических соединениях, которые избирательно воздействуют на организм. Постепенно эти «лечебные» соединения стали синтезировать в лабораторных условиях.

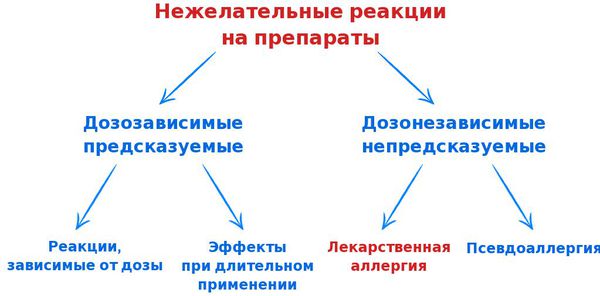

В связи с возникновением всё большего количества лекарств и широкого их применения для лечения разных патологий всё чаще стали возникать нежелательные реакции на препараты. Их можно разделить на две основные группы:

- предсказуемые и дозозависимые;

- непредсказуемые и дозонезависимые.

Также нежелательные реакции подразделяют на четыре типа:

- Нежелательные реакции, зависимые от дозы — реакции, связанные с фармакологическими свойствами препарата (например, токсичное влияние на печень парацетамола или кардиотоксичность дигоксина). Они составляют до 90% всех НР. Их возникновение предсказуемо и зависит от дозировки препарата. Летальность таких НР невысока. Для их устранения, как правило, достаточно уменьшить дозу лекарства или отменить его.

- Эффекты при длительном применении — предполагается зависимость от препарата, синдром отмены, толерантность (невосприимчивость) или эффекты подавления выработки гормонов (например, повышение артериального давления после отмены празозина и клофелина; тахикардия после отмены бета-блокаторов; развитие толерантности к нитратам или синдром Кушинга на фоне применения кортикостероидов). В таких случаях необходимо снизить дозу, сделать перерыв в приёме либо отменить препарат.

- Отсроченные эффекты — реакции, возникающие через какое-то время от начала приёма лекарства (например, нарушение репродуктивной функции или канцерогенность). Они встречаются редко и, как правило, являются дозозависимыми.

- Нежелательные реакции, не зависимые от дозы — реакции, в основе которых лежат иммуноаллергические или генетические механизмы. Они непредсказуемы и не зависят от дозы препарата. Возникают реже, чем первый тип НР, но имеют более серьёзные, жизнеугрожающие последствия (лекарственная аллергия, лекарственная непереносимость и идиопатические реакции). В таких случаях необходима отмена препарата и запрет на его дальнейшее использование.

Лекарственная аллергия — это реакция организма, связанная с повышенной чувствительностью к препарату, в развитии которой участвуют механизмы иммунной системы. [2] Аллергическую реакцию на препараты также называют лекарственной гиперчувствительностью.

В настоящее время количество пациентов, обращающихся к аллергологам в связи с предполагаемой аллергией на медикаменты, неуклонно растёт.

Вызвать лекарственную аллергию может любой препарат. [10] К лекарствам, чаще всего вызывающим аллергические реакции, относят:

- антибактериальные препараты — пенициллины и другие бетта-лактамные антибиотики, сульфаниламидные препараты и ванкомицин (гликопептидный антибиотик);

- анальгетики (болеутоляющие) и нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) — аспирин, диклофенак, ибупрофен;

- пиразолоны — анальгин;

- местные анестетики — новокаин, прокаин, лидокаин.

Факторы риска лекарственной аллергии:

- другие виды аллергии, имеющиеся у человека;

- наследственность;

- одновременное применение большого количества препаратов;

- персистирование (длительное выживание в организме) герпес-вирусов (например, вируса Эпштейна — Барра);

- возраст (чем старше человек, тем выше риск развития аллергической реакции на препарат); [7]

- наличие нескольких заболеваний одновременно (особенно болезней печени и почек). [8][9]

Симптомы лекарственной аллергии

Аллергия на лекарства может возникать на любых участках тела и в любых органах. Выраженность симптомов варьирует от минимального дискомфорта до жизнеугрожающих состояний, а их продолжительность — от нескольких минут до недель или месяцев.

Выделяют три группы симптомов лекарственной аллергии:

- проявления, возникающие в первые минуты или в течение часа после введения препарата — острая крапивница, анафилактический шок, бронхоспазм, ангиоотёк;

- аллергические реакции подострого типа, развивающиеся до 24 часов после применения препарата — макулопапулёзная экзантема, лихорадка, тромбоцитопения, агранулоцитоз;

- симптомы, формирующиеся в течение нескольких дней или недель после использования лекарства — сывороточная болезнь, поражение внутренних органов, лимфоаденопатия, васкулит, артралгия.

Наиболее частые проявления лекарственной аллергии:

- крапивница — возникновение на коже тела и лица элементов сыпи от мелких бледно-розовых до крупных пятен ярко розового или даже бордового цвета, занимающих практически всю площадь тела (отличительной особенностью является зуд этих элементов);

- повышение температуры на фоне высыпаний (не всегда);

- отёки лица или век (чаще всего асимметричный);

- поражение верхних дыхательных путей (бронхоспазм).

При лекарственной аллергии возможны нарушения различного характера:

- системные (поражающие весь организм);

- локализованные:

- кожные поражения;

- поражения других органов и систем. [11]

СИСТЕМНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ

Анафилаксия — серьёзная жизнеугрожающая системная реакция гиперчувствительности. Она возникает буквально через несколько минут или часов после проникновения аллергена.

Об анафилаксии свидетельствует появление двух и более следующих симптомов:

- распространённая крапивница на коже и/или слизистых, которая сопровождается зудом и/или покраснением, отёком губ, языка или нёбного язычка;

- кашель, чихание, заложенность носа, хрипы в груди, одышка, затруднение дыхания (иногда с шумом и свистом) и, как следствие, гипоксемия (недостаток кислорода в крови);

- резкое падение артериального давления (АД), потеря сознания, паралич сфинктеров;

- изменения со стороны пищеварительной системы — спастические боли в животе и рвота.

Ещё одним вариантом течения анафилаксии является острое изолированное снижение АД, также возникающее через несколько минут или часов после приёма препарата-аллергена. Систолическое (верхнее) давление взрослых снижается ниже 90 мм рт. ст. или более чем на 30% от исходного давления. Уровень АД детей и его снижение зависит от возраста.

Довольно часто аналогичные симптомы могут указывать на неаллергическую анафилаксию. Её лечение также не отличается от купирования аллергической анафилаксии. Разница лишь в том, что истинный анафилактический шок протекает намного тяжелее, а риск летальности выше.

Острые тяжёлые распространённые дерматозы:

- Многоформная экссудативная эритема (МЭЭ) — высыпания различной формы, представленные очаговыми покраснениями и «мишеневидными» папулами, которые могут перерасти в везикулы и буллы (пузыри), а также в эрозии. Сыпь, как правило, возникает на коже кистей, стоп, гениталий и слизистых оболочках.

- Синдром Стивенса — Джонсона (ССД) — тяжёлая форма МЭЭ, при которой поражаются не только кожа и слизистые, но и внутренние органы. Площадь аллергических высыпаний на коже занимает не более 10%. Сопровождается лихорадкой и недомоганием.

- Токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла) — тяжёлая аллергическая реакция, угрожающая жизни, проявляющаяся распространённым поражением кожного и слизистого покрова (более 30% поверхности), шелушением кожи, тяжёлой интоксикацией и нарушениями функционирования всех органов. Зачастую этому состоянию предшествует МЭЭ и ССД.[2]

Сывороточная болезнь — аллергическая реакция, которая длится несколько дней или недель. Возникает после введения гетерологичных сывороток и применения пенициллинов, цитостатиков, сульфаниламидов (противомикробных препаратов) и НПВС. Первые проявления возникают спустя 1-3 недели от начала лечения. К ним относятся: сыпь, лихорадка, боль в крупных суставах и увеличение лимфоузлов. Реже аллергия сопровождается синдромом Гийена — Барре, гломерулонефритом (повреждением почечных клубочков), поражением периферических нервов и системным васкулитом.

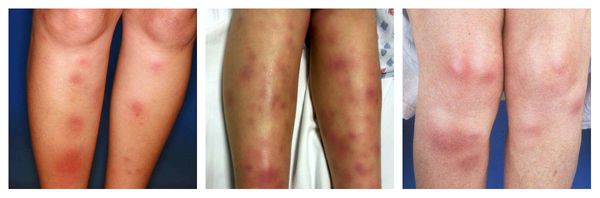

Системный лекарственный васкулит — аллергическая реакция, при которой на коже нижних конечностей и крестце возникает симметричная геморрагическая сыпь. Одновременно с этим появляется лихорадка, недомогание, боль в мышцах и анорексия. При более тяжёлом течении поражаются суставы, почки и желудочно-кишечный тракт. В редких случаях в лёгких появляются инфильтраты (скопления крови и лимфы), и нарушается функционирование нервных волокон (проявляется слабостью в мышцах и болью в поражённой области тела).

Лекарственно-индуцированный волчаночный синдром — аллергическая реакция, симптомы которой похожи на проявления системной красной волчанки. Отличие заключается в отсутствии «бабочки» на щеках (встречается крайне редко). Течение такой аллергии благоприятное. Она может проявляться болью в суставах и мышцах с увеличением размеров печени и нарушением функции почек (гломерулонефрит). После отмены препарата-аллергена состояние пациента улучшается спустя несколько дней или недель.

Лекарственная лихорадка — нежелательная реакция, отличающаяся от других лихорадок сохранением относительно хорошего самочувствия несмотря на высокую температуру и потрясающие ознобы. Исчезает спустя 2-3 для после отмены лекарства-аллергена, но в случае его повторного применения появляется спустя несколько часов.

Синдром лекарственной гиперчувствительности (DRESS-синдром) — потенциально жизнеугрожающая реакция на лекарственные средства, при которой возникает кожная сыпь и лихорадка, происходит увеличение лимфоузлов, развивается гепатит и другие системные поражения, а также повышается уровень лейкоцитов и эозинофилов в крови. Перечисленные симптомы могут развиваться от одной недели до трёх месяцев и продолжаться около нескольких недели даже после отмены препарата-аллергена.

КОЖНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ

Макулопапулезные высыпания — зудящая сыпь, которая внезапно появляется спустя 7-10 суток от начала приёма лекарства. Возникает преимущественно на туловище. Может перерасти в синдром Стивенса — Джонсона и синдром Лайелла. Провоцирующие препараты: пенициллины, НПВС, сульфаниламиды и противосудорожные препараты.

Крапивница — единичные или множественные волдыри различного размера и локализации, способные сливаться и сопровождаться ангиоотёком. Как правило, сыпь исчезает бесследно. Провоцирующие препараты: НПВС, ингибиторы АПФ, рентгеноконтрастные (йодосодержащие) вещества, витамины группы В, наркотические анальгетики, сульфаниламиды, пенициллины и другие антибиотики.

Ангиоотёк — безболезненный при прикосновении отёк различной локализации с чёткими границами, который иногда сопровождается сыпью как при крапивнице и кожным зудом.

Аллергический васкулит — воспаление сосудистых стенок, которое сопровождается симметричными высыпаниями в виде мелких кровоизлияний на коже голеней (как правило, в нижней трети), ягодиц и рук. При этом кожа лица и шеи остаётся без изменений. Провоцирующие препараты: сульфаниламиды, барбитураты, соли золота и йодосодержащие препараты.

Контактный аллергический дерматит — аллергическое поражение кожи, возникающее в месте воздействия лекарства, которое проявляется эритемой, отёком, иногда появлением везикул и булл. В некоторых случаях возможно распространение воспаления на участок кожи, не контактировавший с лекарственным средством. Провоцирующие препараты: неомицин, левомицетин, сульфаниламиды, бензокаин, пенициллин и другие антибиотики.

Фиксированная эритема — воспалительное аллергическое высыпание в виде эритем, булл или отёчных бляшек разных размеров с чёткими конурами. Оно может возникнуть снова даже после кажущегося улучшения. Через два часа после повторного применения причинно-значимого лекарства высыпания появляются ровно на том же месте и сохраняются примерно 2-3 недели, оставляя хроническую поствоспалительную пигментацию. Провоцирующие препараты: тетрациклины, барбитураты, сульфаниламиды и НПВС.

Фотодерматиты — аллергические высыпания в виде покраснения, возникающие на открытых участках тела, иногда сопровождающиеся появлением везикул и булл. Провоцирующие средства: препараты местного действия, в том числе и добавленные к мылу галогенизированные фенольные соединения, ароматические вещества, НПВС, сульфаниламиды и фенотиазины.

Феномен Артюса — Сахарова — местная аллергия в виде инфильтрата, абсцесса или фистулы, которая появляется через 7-9 дней или 1-2 месяца после контакта с лекарственным средством. Провоцирующие препараты: гетерологичные сыворотки и антибиотики, а также инсулин (спустя 1-2 месяца после его введения).

Эксфолиативная эритродермия — жизнеугрожающее распространённое поражение кожи (занимает более 50% её поверхности), представленное покраснением, инфильтрацией и обширным шелушением. Провоцирующие средства: препараты мышьяка, ртути и золота, пенициллины, сульфаниламиды и барбитураты.

Узловатая эритема — аллергическая реакция в виде симметричных и болезненных при прикосновении подкожных красных узлов разного размера, которые обычно возникают на передней поверхности голеней. Может сопровождаться небольшим повышением температуры, недомоганием, болями в мышцах и суставах. Провоцирующие средства: сульфаниламиды, оральные контрацептивы, пенициллины, барбитураты, препараты брома и йода.

Острый генерализованный экзантематозный пустулёз — аллергическая реакция кожи, при которой на фоне покраснений возникают гнойничковые высыпания. Протекает с повышением температуры до 38°C и количества лейкоцитов в крови. Исчезает через 10-15 суток после отмены лекарства-аллергена. Провоцирующие препараты: блокаторы кальциевых каналов (дилтиазем), сульфаниламиды, аминопенициллины (ампициллин, амоксициллин) и макролиды.

ПОРАЖЕНИЯ ДРУГИХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ

Помимо перечисленных клинических проявлений при лекарственной аллергии могут возникнуть:

- поражения органов дыхания — ринит, бронхоспазм, воспаление лёгкого и образование в нём эозинофильного инфильтрата (синдром Леффлера) — по причине аллергии на пиразолоны, карбамазепин, ацетилсалициловую кислоту и другие НПВС, ингибиторы АПФ, β-блокаторы, пенициллины и сульфаниламиды;

- поражения системы кроветворения — гемолитическая анемия и тромбоцитопения — в ответ на приём стрептомицина, хинидина, рифампицина, пенициллина, ибупрофена и прочих сульфаниламидов, производных сульфанилмочевины, тиазидных диуретиков и соли золота;

- поражение органов кровообращения — миокардит (встречается крайне редко) — при приёме сульфаниламида, пенициллина и метилдопы;

- поражения ЖКТ и гепатобилиарной системы — гастроэнтероколит, холестаз, острый гепатит, хронический гепатит (редко) — при приёме пиразолонов, сульфасалазина, карбамазепина, аллопуринола, сульфаниламидов, галотана, изониазида и фенитоина;

- поражения мочевыделительной системы (встречаются крайне редко) — острый интерстициальный нефрит и гломерулонефрит — следствие реакции организма на соли золота, НПВС, героин, каптоприл, сульфаниламиды, пеницилламин, пенициллины и другие β-лактамы, рифампицин, ципрофлоксацин и аллопуринол;

- поражения нервной системы — периферические невриты — реакция на соли золота и сульфаниламиды.

Патогенез лекарственной аллергии

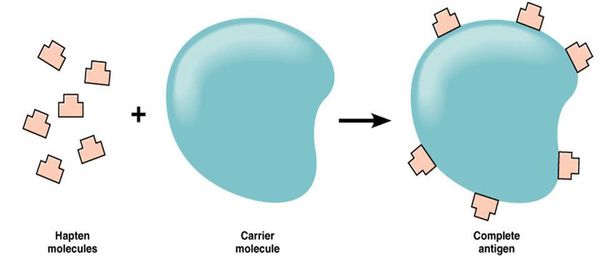

Большинство лекарств — это простые химические вещества небелковой природы, которые подвергаются метаболическим превращениям в организме. Если в результате биотрансформации препарата образуется вещество, которое способно соединяться с белком организма, то создаётся предпосылка для сенсибилизации — повышения чувствительности организма к чужеродным веществам (антигенам).

Так как в иммунологическом отношении лекарства являются неполноценными антигенами (т. е. гаптенами), то для сенсибилизирующего действия они должны превратиться в полный гаптен.

В связи с этим для развития лекарственной аллергии необходимы, по меньшей мере, три этапа:

- образование гаптена — превращение лекарственного препарата в форму, которая может реагировать с белками организма;

- соединение гаптена с белком конкретного организма или другой соответствующей молекулой-носителем, что приводит к образованию полного антигена;

- развитие иммунной реакции организма на образовавшийся комплекс гаптен-носителя, ставшего для организма чужеродным.

При развитии иммунного ответа на лекарственные препараты продуцируются гуморальные антитела (в том числе IgE) и сенсибилизированные Т-лимфоциты.

ЛА зачастую развивается после повторного приёма препарата. В редких случаях сенсибилизация не происходит, и аллергическая реакция возникает после первого применения лекарства. Такие ситуации относятся к псевдоаллергиям из-за отсутствия третьего этапа — развития иммунной реакции. [9]

Классификация и стадии развития лекарственной аллергии

Лекарственную аллергию можно классифицировать по механизму её развития. [2]

Источник