Тест по теме Бактерии

1) Мутации приводят к возникновению особей с измененными свойствами

2) Устойчивость к антибиотикам — полезный признак микроорганизмов, который поддерживается естественным отбором (особи с таким признаком выживают и размножаются)

3) Микроорганизмы обладают высокой скоростью размножения, вследствие чего возникшие полезные мутации быстро распространяются и закрепляются: за короткое время формируется новая популяция, которая устойчива к действию антибиотика (обладает невосприимчивостью к нему)

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 4997.

А) делятся митозом

Б) образуют споры при неблагоприятных условиях

В) осмотрофный способ питания

Г) имеют мезосомы

Д) имеют оболочку из муреина

Е) имеют развитую ЭПС

Верный ответ: 122221

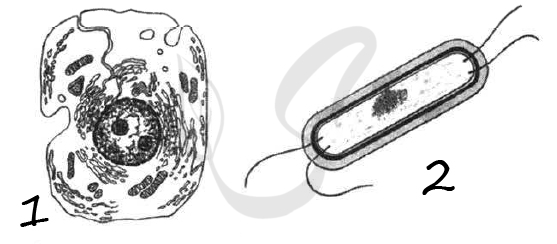

Для эукариотов (1 — наличие ядра в клетке) характерно: деление митозом (А), наличие мембранных органоидов, в том числе развитой ЭПС (Е).

Для прокариотов (2 — бактерия: клеточная стенка, жгутики) характерно: образуют споры при неблагоприятных условиях (Б), осмотрофный способ питания (В — при котором организм поглощает растворимые питательные вещества, характерен для растений, грибов и большинства микроорганизмов), имеют мезосомы (Г — мезосомы являются артефактом, в живой клетке бактерии их нет), имеют оболочку из муреина (Д).

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 5004.

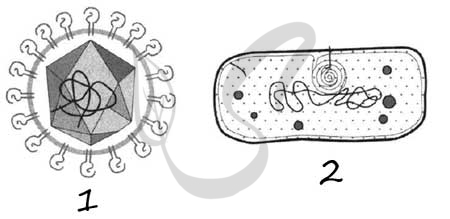

А) имеет нуклеоид

Б) генетический аппарат представлен молекулами ДНК или РНК

В) является облигатным внутриклеточным паразитом

Г) при неблагоприятном воздействии образует споры

Д) имеет белково-липидную мембрану и капсид

Е) цитоплазматическая мембрана образует мезосомы

Верный ответ: 211212

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 5009.

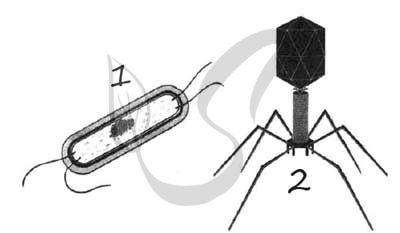

А) размножается простым делением

Б) является облигатным клеточным паразитом

В) состоит из нуклеиновых кислот и белкового капсида

Г) способен кристаллизоваться

Д) переживает неблагоприятный период в состоянии споры

Е) имеет кольцевую молекулу ДНК

Верный ответ: 122211

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 5147.

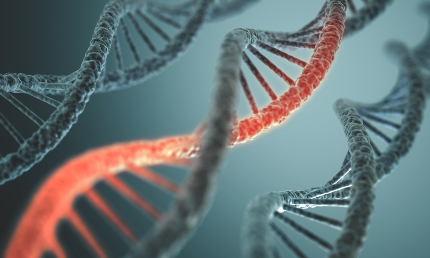

Верный ответ: 13

Выбираем «выпадающие» пункты 1, 3. Их нельзя использовать для описания прокариотической ДНК, так как она имеет кольцевую структуру (1), а не линейную (незамкнутая в кольцо ДНК — линейная — характерна для эукариот); не содержит урацил (3), так как в состав ДНК входят: тимин, аденин, гуанин, цитозин (урацил входит в состав ДНК).

Остальные пункты 2,4,5 подходят к описанию прокариотической ДНК. Она не связана со структурными белками (2) — белки-гистоны присутствуют только в ДНК эукариотов; лежит в цитоплазме (4), так как ядро у прокариотов отсутствует; состоит из двух цепей (5) — особенность молекулы ДНК, в отличие от одноцепочечной РНК.

Источник

Битва с бактериями: Часть III

Поделиться:

На гребне третьей волны коронавируса тема лекарственной терапии инфекций снова вышла на первый план. Знание механизмов их зловредной деятельности и принципов работы борющихся с ними лекарств помогает избежать паники и спланировать ответственное самолечение. Ранее мы уже рассматривали противовирусные средства , а также изучали разные виды антибиотиков в первой и второй статьях. В сегодняшнем обзоре мы познакомимся с особенностями синтетических антибактериальных препаратов. Их используют для борьбы с тяжёлыми инфекциями и нередко ошибочно причисляют к антибиотикам. Всё дело в том, что антибиотиками считаются только те лекарства, чьи молекулы имеют натуральное или полусинтетическое происхождение. В первом случае их просто выделяют из природного субстрата (например, грибка), во втором берут натуральную молекулу и немного дорабатывают её в лаборатории. Третий вариант, о котором пойдёт речь сегодня, это «полная химия» – вещества, изобретённые человеком для борьбы с микроорганизмами и в природе не встречающиеся.

Три фронта войны

Бактерия – это живое существо, состоящее из одной-единственной клетки. У этой клетки есть внешняя часть – клеточная стенка и мембрана, внутренние структуры (как и внешняя часть, состоящие в основном из белков) и ядро, которое содержит генетическую информацию.

В жестокой борьбе за жизнь на протяжении сотен миллионов лет живые существа (другие бактерии, грибы, растения) научились выделять вещества, убивающие бактерии (или не дающие им размножаться) путём воздействия на первые два «уровня».

Так, пенициллины и другие вещества из класса бета-лактамов препятствуют корректной «сборке» клеточной стенки бактерий. Они встраиваются между слоями «строительного» материала муреина и не дают особым аминокислотам скрепить их между собой.

Конструкция получается непрочной, и бактериальная клетка лопается, как шарик с водой.

Другие вещества, наподобие стрептомицина, никак не влияют на клеточную стенку, но идут глубже и препятствуют синтезу белков, необходимых бактериальной клетке для жизни. Все нужные белки, из которых состоит клетка, производят микроскопические «фабрики» под названием рибосомы. Многие антибиотики соединяются с рибосомами и «выключают» тот или иной этап производства белков. В результате бактерия останавливается в своём развитии и не может размножаться.

Люди в своём стремлении справиться с устойчивыми бактериальными инфекциями пошли ещё дальше, покусившись на «святую святых» любой живой клетки – её ядро, содержащее ДНК.

Хинолоны и фторхинолоны

Молекула ДНК представляет собой две спирали, закрученные вдоль одной оси и соединённые между собой молекулярными «мостиками». Сама ДНК – это база данных, она ничего не «производит», а лишь хранит генетическую информацию. Производством занимаются специальные ферменты: РНК-полимераза считывает данные о белках, из которых должна состоять клетка, а ДНК-полимераза «отвечает» за копирование самой ДНК.

Оба этих фермента «ползут» по двойной спирали ДНК, и перед ними формируется зона напряжения. Образно говоря, они «гонят волну». Когда напряжение накапливается, молекулу ДНК как бы «ведёт»: начинает закручиваться уже сама ось двойной спирали. Происходит так называемое положительное сверхскручивание. Молекула ДНК сжимается, а РНК- и ДНК-полимеразе становится всё труднее двигаться вперёд и делать свою работу.

Для снятия этого напряжения клетка использует особые ферменты – топоизомеразы, наиболее важным из которых в данном контексте является ДНК-гираза. Гираза делает «аккуратные» двойные «разрезы» на молекуле ДНК, а затем быстро соединяет всё обратно.

Хинолоны, в свою очередь, действуют очень коварно: они соединяются с молекулой гиразы на том её участке, который «отвечает» за «сшивание», и не дают ему делать своё дело. В итоге гираза «шинкует» ДНК на отрезки, её разрывает на части и клетка гибнет.

Всё это звучит жутко, но, к счастью, ДНК-гираза присутствует только в клетках одноклеточных организмов. Поэтому не стоит бояться, что назначенная врачом таблетка разорвёт вашу ДНК на куски. На это способна, скажем, радиация, но точно не «аптечная химия».

Хинолоны принято делить на четыре поколения – первое без фтора, а все остальные со фтором. Добавление фтора помогает усилить способность молекулы лекарства соединяться с гиразой. И немудрено, ведь фтор является самым активным химическим элементом среди неметаллов и самым сильным окислителем в мире.

Первые два поколения хинолонов не имеют строгой нозологической специализации (нозология – классификация болезней), в то время как III и IV поколения применяют в основном для лечения тяжёлых респираторных инфекций (наподобие пневмонии).

Хинолоны III и IV поколений представлены такими лекарственными средствами, как левофлоксацин и моксифлоксацин .

Сульфаниламиды

Сульфаниламиды являются самыми первыми синтетическими антибактериальными препаратами (с 1935 г.), но на фоне бурного развития класса фторхинолонов используются реже, чем ранее.

Механизм их действия связан с фолиевой кислотой (витамином В9) – универсальным молекулярным «курьером», принимающим непосредственное участие в формировании многих белков и ДНК. Фолиевая кислота в разных формах переносит в нужные места так называемые одноуглеродные фрагменты – важнейшие составляющие ряда аминокислот и других «кирпичиков жизни».

В структуре молекулы фолиевой кислоты присутствует комплекс, который называется пара-аминобензойная кислота. А молекулы сульфаниламидов структурно очень сильно схожи с ней. Поэтому им удаётся подменить собой необходимый для образования фолиевой кислоты комплекс. Из-за недостатка витамина В9 все важнейшие «строительные» процессы в бактериальной клетке останавливаются, и она становится нежизнеспособной.

Сульфаниламиды используются для борьбы со многими бактериальными инфекциями, а также при терапии заболеваний, вызванных простейшими (например, малярии) и хламидиями.

Как принимать антибактериальные препараты

Общей рекомендацией для пероральных форм перечисленных препаратов является употребление за час до еды со стаканом воды. Также важно принимать весь прописанный врачом курс лекарства – это поможет наверняка остановить распространение инфекции и не даст ей перейти в хроническую резистентную (устойчивую к препаратам) форму.

Стоит помнить, что фторхинолоны и сульфаниламиды – это «тяжёлые» для организма препараты, и их приём оправдан только в тех случаях, когда риск от развития инфекции превышает риск побочных эффектов (а это решение принимает врач).

В частности, приём этих лекарств категорически противопоказан при беременности и при наличии тяжёлых заболеваний почек или печени. Также почти все препараты этих классов запрещены для кормящих женщин и детей до 12 лет. Некоторые из перечисленных лекарств также противопоказаны при любых поражениях центральной нервной системы и при наличии аритмии. Последняя часто встречается у пожилых людей. У некоторых пациентов синтетические антибактериальные препараты в сочетании с обезболивающими класса НПВС могут вызывать судороги.

Их одновременный приём с антикоагулянтом варфарином требует корректировки дозы последнего.

В любом случае мы настоятельно не рекомендуем принимать синтетические антибактериальные препараты без назначения врача. Самовольное лечение в данном случае может оказаться вредным или даже опасным.

Желаем вам не болеть и ответственно относиться к своему здоровью. Надеемся, что описанные в статье характеристики лекарств помогут вам лучше понять свой организм, а не станут поводом для отказа от квалифицированной медицинской помощи.

Марк Волков, редактор онлайн-журнала для фармацевтов и медицинских работников «Катрен-Стиль»

Источник

Битва с бактериями: Часть III

Поделиться:

На гребне третьей волны коронавируса тема лекарственной терапии инфекций снова вышла на первый план. Знание механизмов их зловредной деятельности и принципов работы борющихся с ними лекарств помогает избежать паники и спланировать ответственное самолечение. Ранее мы уже рассматривали противовирусные средства , а также изучали разные виды антибиотиков в первой и второй статьях. В сегодняшнем обзоре мы познакомимся с особенностями синтетических антибактериальных препаратов. Их используют для борьбы с тяжёлыми инфекциями и нередко ошибочно причисляют к антибиотикам. Всё дело в том, что антибиотиками считаются только те лекарства, чьи молекулы имеют натуральное или полусинтетическое происхождение. В первом случае их просто выделяют из природного субстрата (например, грибка), во втором берут натуральную молекулу и немного дорабатывают её в лаборатории. Третий вариант, о котором пойдёт речь сегодня, это «полная химия» – вещества, изобретённые человеком для борьбы с микроорганизмами и в природе не встречающиеся.

Три фронта войны

Бактерия – это живое существо, состоящее из одной-единственной клетки. У этой клетки есть внешняя часть – клеточная стенка и мембрана, внутренние структуры (как и внешняя часть, состоящие в основном из белков) и ядро, которое содержит генетическую информацию.

В жестокой борьбе за жизнь на протяжении сотен миллионов лет живые существа (другие бактерии, грибы, растения) научились выделять вещества, убивающие бактерии (или не дающие им размножаться) путём воздействия на первые два «уровня».

Так, пенициллины и другие вещества из класса бета-лактамов препятствуют корректной «сборке» клеточной стенки бактерий. Они встраиваются между слоями «строительного» материала муреина и не дают особым аминокислотам скрепить их между собой.

Конструкция получается непрочной, и бактериальная клетка лопается, как шарик с водой.

Другие вещества, наподобие стрептомицина, никак не влияют на клеточную стенку, но идут глубже и препятствуют синтезу белков, необходимых бактериальной клетке для жизни. Все нужные белки, из которых состоит клетка, производят микроскопические «фабрики» под названием рибосомы. Многие антибиотики соединяются с рибосомами и «выключают» тот или иной этап производства белков. В результате бактерия останавливается в своём развитии и не может размножаться.

Люди в своём стремлении справиться с устойчивыми бактериальными инфекциями пошли ещё дальше, покусившись на «святую святых» любой живой клетки – её ядро, содержащее ДНК.

Хинолоны и фторхинолоны

Молекула ДНК представляет собой две спирали, закрученные вдоль одной оси и соединённые между собой молекулярными «мостиками». Сама ДНК – это база данных, она ничего не «производит», а лишь хранит генетическую информацию. Производством занимаются специальные ферменты: РНК-полимераза считывает данные о белках, из которых должна состоять клетка, а ДНК-полимераза «отвечает» за копирование самой ДНК.

Оба этих фермента «ползут» по двойной спирали ДНК, и перед ними формируется зона напряжения. Образно говоря, они «гонят волну». Когда напряжение накапливается, молекулу ДНК как бы «ведёт»: начинает закручиваться уже сама ось двойной спирали. Происходит так называемое положительное сверхскручивание. Молекула ДНК сжимается, а РНК- и ДНК-полимеразе становится всё труднее двигаться вперёд и делать свою работу.

Для снятия этого напряжения клетка использует особые ферменты – топоизомеразы, наиболее важным из которых в данном контексте является ДНК-гираза. Гираза делает «аккуратные» двойные «разрезы» на молекуле ДНК, а затем быстро соединяет всё обратно.

Хинолоны, в свою очередь, действуют очень коварно: они соединяются с молекулой гиразы на том её участке, который «отвечает» за «сшивание», и не дают ему делать своё дело. В итоге гираза «шинкует» ДНК на отрезки, её разрывает на части и клетка гибнет.

Всё это звучит жутко, но, к счастью, ДНК-гираза присутствует только в клетках одноклеточных организмов. Поэтому не стоит бояться, что назначенная врачом таблетка разорвёт вашу ДНК на куски. На это способна, скажем, радиация, но точно не «аптечная химия».

Хинолоны принято делить на четыре поколения – первое без фтора, а все остальные со фтором. Добавление фтора помогает усилить способность молекулы лекарства соединяться с гиразой. И немудрено, ведь фтор является самым активным химическим элементом среди неметаллов и самым сильным окислителем в мире.

Первые два поколения хинолонов не имеют строгой нозологической специализации (нозология – классификация болезней), в то время как III и IV поколения применяют в основном для лечения тяжёлых респираторных инфекций (наподобие пневмонии).

Хинолоны III и IV поколений представлены такими лекарственными средствами, как левофлоксацин и моксифлоксацин .

Сульфаниламиды

Сульфаниламиды являются самыми первыми синтетическими антибактериальными препаратами (с 1935 г.), но на фоне бурного развития класса фторхинолонов используются реже, чем ранее.

Механизм их действия связан с фолиевой кислотой (витамином В9) – универсальным молекулярным «курьером», принимающим непосредственное участие в формировании многих белков и ДНК. Фолиевая кислота в разных формах переносит в нужные места так называемые одноуглеродные фрагменты – важнейшие составляющие ряда аминокислот и других «кирпичиков жизни».

В структуре молекулы фолиевой кислоты присутствует комплекс, который называется пара-аминобензойная кислота. А молекулы сульфаниламидов структурно очень сильно схожи с ней. Поэтому им удаётся подменить собой необходимый для образования фолиевой кислоты комплекс. Из-за недостатка витамина В9 все важнейшие «строительные» процессы в бактериальной клетке останавливаются, и она становится нежизнеспособной.

Сульфаниламиды используются для борьбы со многими бактериальными инфекциями, а также при терапии заболеваний, вызванных простейшими (например, малярии) и хламидиями.

Как принимать антибактериальные препараты

Общей рекомендацией для пероральных форм перечисленных препаратов является употребление за час до еды со стаканом воды. Также важно принимать весь прописанный врачом курс лекарства – это поможет наверняка остановить распространение инфекции и не даст ей перейти в хроническую резистентную (устойчивую к препаратам) форму.

Стоит помнить, что фторхинолоны и сульфаниламиды – это «тяжёлые» для организма препараты, и их приём оправдан только в тех случаях, когда риск от развития инфекции превышает риск побочных эффектов (а это решение принимает врач).

В частности, приём этих лекарств категорически противопоказан при беременности и при наличии тяжёлых заболеваний почек или печени. Также почти все препараты этих классов запрещены для кормящих женщин и детей до 12 лет. Некоторые из перечисленных лекарств также противопоказаны при любых поражениях центральной нервной системы и при наличии аритмии. Последняя часто встречается у пожилых людей. У некоторых пациентов синтетические антибактериальные препараты в сочетании с обезболивающими класса НПВС могут вызывать судороги.

Их одновременный приём с антикоагулянтом варфарином требует корректировки дозы последнего.

В любом случае мы настоятельно не рекомендуем принимать синтетические антибактериальные препараты без назначения врача. Самовольное лечение в данном случае может оказаться вредным или даже опасным.

Желаем вам не болеть и ответственно относиться к своему здоровью. Надеемся, что описанные в статье характеристики лекарств помогут вам лучше понять свой организм, а не станут поводом для отказа от квалифицированной медицинской помощи.

Марк Волков, редактор онлайн-журнала для фармацевтов и медицинских работников «Катрен-Стиль»

Источник