- Лекарственные средства и их классификация

- Терминология лекарственных препаратов и средств

- Разделение лекарственных средств по спискам «А» и «Б»

- Правильная дозировка лекарственных средств

- Классификации лекарственных средств

- Классификация медикаментов по группам

- Классификация лекарственных средств и веществ согласно их химическому строению

- Лекарственные вещества природного происхождения

Лекарственные средства и их классификация

Наука фармакология акцентирована на изучение воздействия различных лекарственных средств на человеческий организм и их разработку и изготовление. Упоминания о попытках бороться с болезнями встречаются в научных трактатах древних греков, индийцев и иных народов. Эта борьба продолжается и в наши дни.

Терминология лекарственных препаратов и средств

Разделение лекарственных средств по спискам «А» и «Б»

Все лекарственные средства разделяются на три базовые группы:

- Список лекарственных средств категории «А» — это лекарственные вещества, содержащие яды.

- Список лекарственных средств категории «Б» — сильнодействующие и обезболивающие вещества.

- Список лекарственных веществ, доступных пациентам без рецепта – это третья категория препаратов, которую входят все остальные средства, не входящие в группы» А» или «Б».

Как уже было замечено, для того, чтобы получить в аптеках лекарственные средства категории «А» и «Б», необходимо иметь при себе рецепт от соответствующего специалиста или лечащего врача. К данным лекарственным средствам следует относиться с повышенной осторожностью, правильно их принимать, согласно предписаниям врача и полностью соблюдать условия их хранения, которые отмечены производителем. Большая часть веществ, содержащаяся в медикаментах, как правило, разлагается, или же выделяют опасные токсины под воздействием солнечных лучей, света и высоких температур.

Также для большинства лекарственных средств, существует строгая отчетность по их применению. Особенно это касается веществ наркотической направленности. Именно поэтому данная категория средств выдаются по ампулам медицинскому персоналу после каждой смены, а каждое такое получение фиксируется в специальном журнале. Строжайшему учету также подлежат лекарственные средства из категории нейролептиков, различные вакцины и средства для наркоза.

Правильная дозировка лекарственных средств

Рецепт без персональной подписи и печати специалиста – недействителен. Он также должен содержать информацию о возрасте больного и сроке действия препарата. Есть медицинские бланки, утвержденного образца для различных лекарственных средств, позволяющих приобрести льготные медикаменты, наркотические вещества, транквилизаторы, а также ряд анальгетиков. Такой рецепт обязательно должен быть подписан и заверен круглой печатью медучреждения, как самим лечащим врачом, так и главврачом больницы.

Важно. Не разрешается выписывать такие вещества как:

- наркозый эфир;

- фентанил;

- хлорэтан;

- кетамин, иные вещества аналогичного воздействия.

Разрешение на выдачу наркотических и ядосодержащих медикаментов и веществ имеет пятидневный срок действия, спирт медицинский – 10 дней, остальные – 60 дней.

Классификации лекарственных средств

Данная классификация – необходимость, так как огромное разнообразие медикаментов усложняет ориентирование в них. Выделяют ряд параметров классификации лекарственных средств и веществ:

- Препараты терапевтической направленности – это медикаменты, которые применяются при лечении одного заболевания.

- Препараты фармакологической направленности – дают желаемый лекарственный эффект.

- Химические лекарственные вещества и средства.

Классификация медикаментов по группам

Такая систематизация лекарственных средств и веществ составляется химиками-производителями этих веществ, и применяются аптекарями для облегчения своей работы.

- Психотропные медикаменты, которые воздействуют на центральную нервную систему (транквилизаторы, противоэпилептические и седативные препараты и пр.). — Ганглиоблокаторы и холинолитики при терапии периферической нервной системы.

- Препараты местноанестезирующего действия.

- Средства с содержанием веществ, меняющих тонус сосудистой системы.Моче-желчегонные препараты.

- Средства для терапии секреторики и обменных процессов органов в организме.

- Антибиотики/антисептики. Средства для борьбы с патологическими образованиями, опухолями.

- Вещества, помогающие при диагностике заболеваний.

Классификация лекарственных средств и веществ согласно их химическому строению

Такой классификации подвергаются антисептики и противомикробные лекарственные средства, которые также делятся на бактерицидные и бактериостатические и отличающиеся между собой по своему прямому воздействию из-за различий в химической структуре.

- Вещества галогеновой группы — галоиды: йод, хлор, бром, фтор, бром.

- Окислители: «Перекись водорода» (3-6%), «Калия перманганат», «Гидроперит» и др.

- Кислоты: «Борная кислота» «Кислота салициловая и пр.

- Щелочи: к примеру, «Нашатырный спирт».

- Альдегиды: формалин, этиловый спирт и др.

- Соли различных тяжелых металлов.

- Фенолы: карболол, лизол.

- Красители: «Метиленовый синий», «Бриллиантовая зелень»(зеленка).

- Деготь, смолы: мазь ихтиоловая, мазь Вишневского и Вилькинсона и пр.

Лекарственные средства в твёрдой форме: таблетки, драже, порошки, капсулы, гранулы.

Лекарственные средства жидкой формы: настойки, отвары, экстракты растений, новогаленовые лекарственные средства.

Лекарства в специальных формах: бальзамы, кремы, сиропы, свечи, пластыри, карандаши и пр.

Источник

Лекарственные вещества природного происхождения

На протяжении всей своей истории человечество соприкасалось с царством растений, используя последние для удовлетворения своих хозяйственных, пищевых и лекарственных целей. Поэтому неудивительно, что даже современные лекарственные препараты разработаны на основе природных соединений. Среди них наиболее известны витамин С, аспирин, хинин, морфин и кодеин. В последние десятилетия большое внимание уделяется изучению свойств таксола, арглабина, винбластина и некоторых других соединений, полученных на основе растительных препаратов.

Поиск новых биологически активных соединений растительного происхождения для лечения и профилактики иммуносупрессии, инфекционных заболеваний, онкологии и метаболических заболеваний остается активной частью фармацевтических исследований [15]. В последние годы на рынке появилось более 40 новых препаратов природного происхождения, прошедших полный путь от исследования до клинических испытаний [2]. Такое внимание исследователей к природным соединениям обусловлено в первую очередь меньшей токсичностью растительных препаратов и более широким спектром действия. Некоторые лекарственные соединения растительного происхождения обнаружили способность эффективно блокировать развитие различных вирусов, включая вирус простого герпеса, гриппа, вирус иммунодефицита человека, вирусы гепатита С и В и многие другие [4, 8, 17, 19,].

Целью данного сообщения является систематизация данных по действию различных соединений растительного происхождения, способных ингибировать репродукцию вирусов.

Основой противовирусной терапии является воздействие на вирус или его составляющие компоненты на той или иной стадии репродукции. Весь процесс репродукции вирусов может быть условно разделен на три фазы [15]. Первая фаза охватывает события, которые ведут к адсорбции и проникновению вируса в клетку, освобождению его внутренних структурных компонентов и модификации его таким образом, что он способен вызвать инфекцию. Вторая фаза репродукции связана со сложными процессами, в течение которых происходит экспрессия вирусного генома. Заключительной стадией репродукции является выход вирусного потомства из клетки путем почкования или за счет лизиса, причем в последнем случае клетка погибает [12]. Имеющийся на сегодняшний день арсенал противовирусных средств способен оказывать воздействие на любой из этапов репродукции вируса.

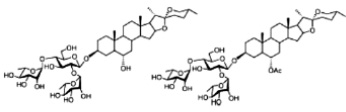

Адсорбция и проникновение вируса в клетку

Взаимодействие вируса с клеткой начинается с процесса адсорбции, т.е. прикрепления вирусных частиц к клеточной поверхности. Этот процесс протекает при наличии соответствующих рецепторов на поверхности клетки и «узнающих» их субстанций на поверхности вируса. Прикрепление вируса к клетке происходит в два этапа, один из которых неспецифический, другой ‒ специфический. Поэтому химиотерапия этого этапа инфекции может быть также разделена на специфическую и неспецифическую. Неспецифическая стадия блокирования адсорбции вируса в первую очередь связана с электростатическими взаимодействиями между вирусом и клеткой, поэтому использование полисахаридов и некоторых пептидов, выделенных из растений и несущих большой отрицательный заряд, эффективно ингибирует адсорбцию вирусов. В подобных препаратах необходимы, как минимум, две сульфатные группы на один моносахарид. При этом противовирусная активность возрастает с возрастанием молекулярной массы в интервале от 1 до 10 kD. При меньших, а также больших массах полисахаридов противовирусная активность резко снижена. Не менее интересной группой химических соединений, подавляющих адсорбцию вирусов, можно назвать тритерпеновые сапонины, которые в силу своих структурных особенностей, связываясь с холестерином мембраны, способны изменять пространственную структуру мембраны клетки [13]. Установлено, что наличие у подобных препаратов трех сахарных остатков 3-O-β-хакотриозила увеличивает противовирусную активность соединений. Другой группой препаратов, блокирующих репликацию вирусов, являются полифенольные соединения, не только изменяющие заряд поверхности клетки, но и препятствующие специфической сорбции вируса на рецепторы (рис. 1).

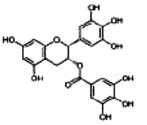

Рис. 1. Соединения, блокирующие стадию адсорбции вируса [4, 8, 13]

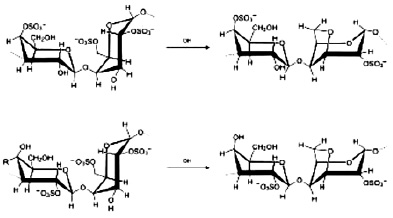

Освобождение внутреннего компонента вируса

После проникновения вириона в клетку происходит целый комплекс превращений вируса, смысл которых заключается в удалении вирусных защитных оболочек, препятствующих экспрессии вирусного генома. Этот процесс сопровождается рядом характерных особенностей: исчезает инфекционность вируса, появляется чувствительность к нуклеазам, возникает устойчивость к нейтрализующему действию антител. Основной группой растительных соединений, способных подавлять репродукцию вирусов на этой стадии, являются аналоги силимарина, лютеолина и кверцетина (рис. 2) [4, 20, 21].

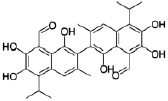

Рис. 2. Соединения, блокирующие освобождение внутреннего компонента вируса

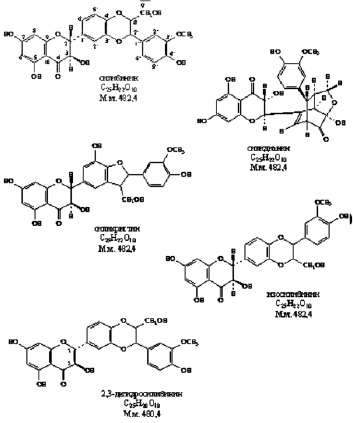

Экспрессия вирусного генома и сборка вирусных частиц

Экспрессия вирусного генома и сборка вирионов являются самыми сложными этапами, включающими транскрипцию нуклеиновых кислот, трансляцию белков, посттрансляционные модификации вирусных белков, репликацию нуклеиновых кислот, сборку вирусных частиц. Этот этап репродукции вирусов успешно блокируется 2 основными группами растительных соединений: ингибиторами РНК полимераз и ингибиторами посттрансляционных модификаций белков. К таким препаратам относятся алпизарин, госсипол, эпиген и др (рис. 3).

Механизм действия подобных препаратов связан с образованием ацил-ферментных производных и основан на блокировании одной из трех основных областей, критичных для активности аспарагиновой протеазы вируса: каталитическое ядро фермента, содержащее пару Asp-Thr/Ser-Gly триад, мобильная flap-область и домен димеризации на N- и С-концах протеазы [1, 10, 14].

Рис. 3. Соединения, блокирующие экспрессию вирусного генома

Выход вирусного потомства

Завершающим этапом репродукции вируса является выход вирионов из инфицированной клетки. Этот процесс может протекать с помощью почкования вируса и лизиса клетки. Лизис клетки, как правило, сопровождается гибелью клетки. Блокировать такой механизм выхода вируса практически невозможно.

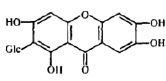

Выход из клетки путем почкования осуществляют вирусы с липопротеиновой оболочкой. При этом способе клетка может длительное время сохранять жизнеспособность и продуцировать вирусное потомство, пока не произойдет полное истощение ее ресурсов. Одним из механизмов блокирования этого этапа репродукции вируса является использование ингибиторов ферментативной активности вируса, участвующей в почковании вируса. Разработка препаратов группы ингибиторов фермента вируса гриппа – нейраминидазы (NA) ‒ является успешным достижением современной вирусологической науки последних лет – так называемого «рационального лекарственного дизайна», поскольку при синтезе данного препарата были использованы современные знания третичной структуры NA как антигена и фермента [3, 6].

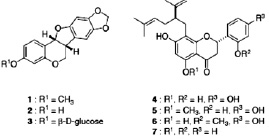

Препараты с антинейраминидазным действием «имитируют» структуру натуральных субстратов каталитического сайта NA (рис. 4), что «привлекает» вирус к большему взаимодействию с ними [5, 18]. К подобным соединениям относятся коричные и оксикоричные кислоты, галлаты и др.

Рис. 4. Структура ингибиторов нейраминидазы [7, 9, 16]

На сегодняшний день практическая медицина обладает достаточно внушительным арсеналом противовирусных средств, способных подавлять репродукцию вируса на любой стадии процесса. Однако, несмотря на определенные успехи, достигнутые в вирусной химиотерапии, клиническая практика сталкивается с серьезной проблемой появления вариантов вируса, устойчивых к тем или иным препаратам.

Изучение растительных препаратов, обладающих антивирусными свойствами (алпизарин, эпиген, протефлазид, госсипол), показало, что за счет разных механизмов действия препаратов (противовирусное и иммуностимулирующее) появление вирусов, устойчивых к данным препаратам, не наблюдается. Большое разнообразие биологически активных соединений, находящихся в растениях, позволяет рассчитывать на возможность получения новых высокоактивных препаратов, обладающих способностью блокировать различные вирусы, в том числе, резистентные к существующим коммерческим химиопрепаратам. Подобные препараты, сочетающие в себе свойства иммуностимулирующих и противовирусных соединений, можно рекомендовать для лечения и профилактики инфекционных заболеваний, ассоциированных с иммунодефицитным состоянием, в том числе таких, как грипп, ВИЧ, гепатит С и др. [11, 17].

Рецензенты:

Саятов М.Х., д.б.н., академик НАН РК, профессор, главный научный сотрудник, РГП «Институт микробиологии и вирусологии» КН МОН РК, г. Алматы;

Жуматов К.Х., д.б.н., профессор, главный научный сотрудник, РГП «Институт микробиологии и вирусологии» КН МОН РК, г. Алматы.

Источник