Лекарственные средства растительного происхождения оказывающие гемостатическое действие

Способность природных систем концентрировать в себе (относительно окружающей среды) определенные элементы минерального питания, формируя специфические органо-минеральные комплексы, широко известна. При этом многочисленные исследования показали их многофункциональность и оптимальность использования [1] в качестве БАВ, в том числе для поддержания элементного баланса организма. Хорошо известна гемостатическая активность таннидов – растительных полифенольных соединений с молекулярной массой от 500 до 3000. За счет способности образовывать прочные связи с белками и алкалоидами танниды обладают дубящими свойствами. В частности, при их взаимодействии с коллагеном, происходит образование устойчивой поперечно-связанной структуры за счет возникновения водородных связей между белковыми молекулами и фенольными гидроксилами дубильных веществ. При этом простые фенолы дубящее действие не оказывают, но вместе с фенолкарбоновыми кислотами сопутствуют дубильным веществам.

Важнейшее свойство таннидов, являющихся производными фенола, – способность к активному взаимодействию с катионами металлов, что позволяет, например, применять соли железа, свинца, цинка для анализа содержания этой группы дубильных веществ. Предрасположенность таннидов и металлов к взаимодействию in vitro предполагает подобные процессы in vivo. Действительно, многими исследователями показано избирательное накопление Mn, Cu, Cr лекарственными растениями, продуцирующими дубильные вещества [1]. Марганец обеспечивает синтез таннидов и аскорбиновой кислоты, причем их количество коррелирует с накоплением данного элемента. С присутствием меди, как правило, связывают активизацию специфических флавопротеиновых ферментов. Однако весьма вероятно образование металлокомплексов и самими полифенольными структурами. Таким образом, можно предположить, что гемостатические свойства таннид-содержащих растений определяются наличием активных металлорганических комплексов с участием таннидов в качестве лигандных структур.

Известно, что минеральные вещества сухого растительного сырья при приготовлении отваров и настоев способны переходить в водный раствор в среднем на 50–60 %, обогащая препарат необходимыми организму человека микро- и макроэлементами. Широкое распространение получили отвары таннид-содержащих растений с высокой гемостатической активностью. Как кровоостанавливающие средства при маточных, желудочных и геморроидальных кровотечениях применяют отвары коры калины, корневищ с корнями кровохлебки, корневищ лапчатки, соплодий ольхи. Наружно применяют отвары коры дуба, корневищ бадана, змеевика, лапчатки.

Исходя из представления о БАВ растительного происхождения как о сложных органо-минеральных комплексах, необходимо провести исследование взаимосвязи соотношения отдельных макро- и и микроэлементов с содержанием таннидов и уровнем гемостатической активности растений.

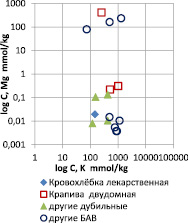

Проведен анализ результатов исследования микроэлементного состава двух групп растений. В первую группу вошли растения, содержащие дубильные вещества на уровне 13–30 %: кровохлебка лекарственная [1, 2], зверобой продырявленный, зайцегуб опьяняющий, лапчатка прямостоячая, брусника [3], черника обыкновенная. Во вторую отнесены растения, содержащие менее 10 % дубильных веществ и преимущественно иные группы БАВ и относящиеся, соответственно, к различным химическим группам: крапива двудомная [4, 5], земляника восточная (лист), горец перечный, подорожник большой, пастушья сумка, фиалка трехцветная. Для каждой группы растений представлено по пять исследований элементного состава, проведено сопоставление данных различных научных источников, что обеспечило возможность статистического распределения по географическим и климатическим параметрам. Количественные показатели элементов приведены к ммолям/кг воздушно-сухого сырья и логарифмированы.

Цель исследования: провести исследование взаимосвязи соотношения отдельных макро- и и микроэлементов с содержанием таннидов и уровнем гемостатической активности растений.

Задачи: проведение исследований элементного состава и сопоставительный анализ с литературными данными по избранным группам растений.

Методы исследования: для получения данных по элементному составу исследуемых групп растений нами был использован известный метод МС-ИСП, позволяющий наиболее полно и достаточно экспрессно получить необходимые результаты. Нами применялась экспериментальная установка: масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой Agilent 7900.

Результаты исследования и их обсуждение

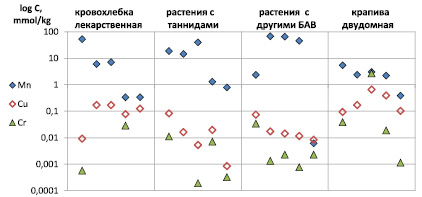

Как видно из рис. 1, всем избранным растениям, за исключением крапивы, свойственно достаточно высокое содержание марганца. Значения концентраций меди у кровохлебки и крапивы близки друг другу. В группах других растений, содержащих танниды и «растений с другими БАВ» уровень меди в среднем на порядок ниже, чем у кровохлебки лекарственной и крапивы двудомной. Гемостатики – корневища кровохлебки и листья крапивы – содержат наиболее близкие уровни марганца и меди. Другие растения с высоким содержанием таннидов и растения иных групп чаще содержат более низкие количества меди и более высокие количества марганца. Уровни хрома в сырье растений всех исследуемых групп имеют разброс в три-четыре порядка значений и его максимальные концентрации примыкают к уровням меди.

Рис. 1. Содержание марганца, меди и хрома в корневищах кровохлебки лекарственной; растениях с содержанием танннидов более 10 %; растениях с содержанием других БАВ и таннидов менее 10 %; листьях крапивы двудомной

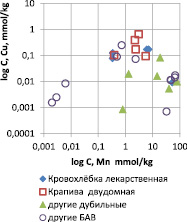

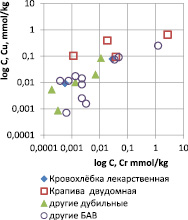

Рис. 2. Соотношения медь÷марганец (А) и медь÷хром (Б) для растений всех исследуемых групп

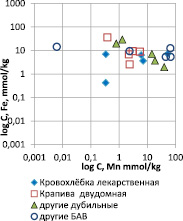

Рис. 3. Соотношения железо÷марганец (А) и магний÷калий (Б) для растений исследуемых групп

Более детально соотношение элементов в составе исследуемых групп показано на рис. 2. Уровни меди и марганца (рис. 2, А) в корневищах кровохлебки имеют устойчивые соотношения в диапазоне 0,01–0,1 ммоль/кг по меди и 0,5–50 ммоль/кг по марганцу. Концентрационные данные по растениям, входящим в группу «…с таннидами» аналогичны. Крапива – напротив, содержит более высокие уровни меди при средних концентрациях марганца. Интересно, что для сырья с различным содержанием таннидов: корневищ кровохлебки, листьев крапивы и травы некоторых других растений, точки, отражающие соотношение уровней Cu÷Mn в диапазоне концентраций 0,01–1,0÷0,5–50,0 ммоль/кг соответственно, образуют две стабильные, компактные группы (соотношение уровней Cu÷Mn в группах 1÷10 и 1÷10000). На диаграмме (рис. 2, Б) показаны соотношения меди и хрома. Несмотря на определенную сгруппированность, данные выстраиваются в последовательность с корреляцией в диапазоне 0,58÷0,87. На рис. 3, А, для исследуемых групп растений представлены зависимости уровней железа от количества марганца. В объектах с высоким содержанием дубильных веществ, в том числе корневищах кровохлебки, уровни железа весьма стабильны. При этом аналогичные данные получены и для листьев крапивы – сырья с низким содержанием таннидов. На графике соотношения уровней для этих объектов образуется группа в диапазоне концентраций Fe÷Mn 0,5–50÷0,5–50 ммоль/кг соответственно. Концентрации макроэлементов кальция и калия во всех изучаемых растениях подобны. Уровни магния в сырье растений, содержащих различные по структуре БАВ, имеют значительный разброс (рис. 3, Б), при этом соотношение Mg÷K образует группировки в диапазоне концентраций 100–1000÷100–1000 и 100–1000÷0,01–0,1 ммоль/кг соответственно. В корневищах кровохлебки и сырье других растений с высоким содержанием таннидов содержатся более низкие уровни магния (0,1–0,01 ммоль/кг) и устойчивые уровни калия (100–1000 ммоль/кг).

Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что абсолютные значения концентраций марганца, меди и хрома для рассматриваемых растений слабо коррелируют с наличием или отсутствием таннидов. Из рис. 1 видно, что кровохлебка лекарственная и крапива двудомная, обладающие высокой гемостатической активностью, имеют сходные концентрации марганца и меди. При этом в кровохлебке обнаруживают 14–25 % таннидов, а в крапиве только 0,4–1,0 %. С другой стороны, растения, отобранные нами в группу «…с таннидами», содержат их 10–30 %, имеют иное соотношение уровней марганца и меди, и при этом, далеко не всегда применяются в качестве гемостатиков. Растения группы «…с другими БАВ» имеют такое же соотношение уровней марганца и меди как в группе «…с таннидами». Они также не обладают ни высокими концентрациями таннидов, ни активным воздействием на свертываемость крови. К тому же накопление элементов, в частности марганца, часто связывают с наличием других БАВ – гликозидов, алкалоидов, терпенов, которые присутствуют в большинстве растений, что не сопровождается возникновением значимой гемостатической активности [6].

Нельзя забывать, что марганец – активный редокс-компонент ряда энзимов – в составе растений является антагонистом железа, никеля, меди, цинка и, в то же время, синергистом цинка, железа и кобальта [1]. Это подтверждает значимость соотношений между этими элементами в составе растений, в частности, характерных для активных гемостатиков на примере кровохлебки лекарственной и крапивы двудомной.

На рис. 2 и 3 для исследуемых групп растений: сырья кровохлебки лекарственной, крапивы двудомной и других растений исследуемых групп – наглядно проявляются определенные межэлементные соотношения. Так, на рис. 2, А, показано соотношение уровней медь/марганец, которое в среднем для большинства исследуемых растений составляет 1÷10 и 1÷10000 при стабильных концентрациях меди 0,5 и 0,01 ммоль/кг соответственно. Данные устойчивые группы соотношений, видимо, можно рассматривать как результат концентрационного антагонизма меди и марганца: соотношение 1÷10000 реализуется при более низком значении уровня меди, чем соотношение 1÷10.

На рис. 2, Б для меди и хрома также проявляются устойчивые группировки межэлементных соотношений. Соотношение количеств Cu÷Cr 0,1÷0,05 ммоль/кг является общим для растений разных групп, в том числе для сырья крапивы двудомной и кровохлебки лекарственной. Еще одна устойчивая группировка межэлементных соотношений для растений, относящихся к разным изучаемым группам, наблюдается при количествах Cu÷Cr 0,01÷0,0005–0,005 ммоль/кг. Однако в эту зону не попадают данные по крапиве двудомной, сырье которой содержит более высокие (0,1–1,0 ммоль/кг) и стабильные уровни меди. В целом соотношение Cu÷Cr 1÷0,5 является общим для многих исследуемых растений, кратно отличаясь в абсолютных значениях.

Стабильные группы межэлементных соотношений марганца и железа (рис. 3, А) для растений, относящихся к разным изучаемым группам, объединены в области концентраций Mn÷Fe 1–100÷1–10 ммоль/кг соответственно. Построение показывает прирост марганца при относительно стабильных уровнях железа для всех изучаемых групп растений (в том числе для кровохлебки лекарственной и крапивы двудомной), что позволяет допустить относительность антагонизма данных элементов.

Соотношения магния и калия (рис. 3, Б) так же демонстрируют группировку значений, общую для растений, относящихся ко всем изучаемым группам. В сырье исследуемых растений соотношение уровней Mg÷K составляет 1÷10000 с высокой долей вероятности. Интересно, что у крапивы и растений группы «… другими БАВ» выявлена еще одна группа уровней Mg÷K – при соотношении 1÷1.

Анализ результатов исследования элементного состава показал, что для растений, относящихся к разным группам по преимущественному накоплению БАВ и обладающим соответственно различными фармакологическими эффектами, более специфично соотношение элементов и стабильность их уровней по диапазону представительства в сырье. Так в растениях с высоким содержанием таннидов, например, уровни калия и железа имеют разброс в один порядок значений концентраций [6]. Их, а также магний, кальций, цинк, никель можно отнести к стабильным, по уровню присутствия в сырье.

Хотелось бы обратить внимание, что данное корреляционное изучение пар элементов позволяет оценить синергизм накопления (например, медь и хром) и его отсутствие (например, калий и магний), что соответствует мнению других авторов [7].

Выводы

Микроэлементный состав изученных нами растений представляет собой совокупность более устойчивых и более вариабельных в абсолютных концентрационных значениях элементов. Распределение количественных показателей элементного состава по данным различных научных источников соответствует уровню самоорганизации, прежде всего, элементной системы растения и не является случайным. Сходные абсолютные количества и соотношения марганца, меди, железа, калия и магния соответствуют высокой гемостатической активности корневищ кровохлебки и листьев крапивы при том, что таннид-содержащим является только кровохлебка. Растения с высоким и низким содержанием таннидов при недостаточной концентрации и соотношениях указанных элементов не проявляют необходимой гемостатической активности. Кратность элементных концентрационных соотношений предполагает образование устойчивых межэлементных металлорганических комплексов, определяющих требуемую биологическую активность. Присутствие таннидов в качестве лигандов не предопределяет содержание марганца, меди, железа, калия и магния в тканях растений и не обуславливает гемостатические свойства таннид-содержащих растений.

Проведённое исследование подтверждает идею о наличии функционально-необходимого элементного состава растений, определяющего особенности их биологической, в частности, гемостатической активности. Учитывая способность к комплексообразованию большинства химических элементов, очевидно, что элементный набор определяет возможность и порядок синтеза биологически активных веществ, осуществляет его координацию, устанавливает приоритетность фармакологической активности. Сопоставление выявленных участков стабильности на графической зависимости межэлементных соотношений позволяет предположить, что данные элементные соотношения являются частью «минеральной гемостатической матрицы», определяющей гемостатические свойства растения.

Источник

Лекарственные растения – источники кровоостанавливающих препаратов

Кровоостанавливающие, или гемостатические (греч. haemo – «кровь», statikos – «останавливающий»), средства применяются при кровотечениях различных типов (геморроидальных, желудочно-кишечных, маточных, легочных и др.).

Лекарственные растения традиционно использовались как средство первой помощи при различных кровотечениях. Сегодня в ассортименте лекарственных растительных препаратов для остановки кровотечений имеются как растительное сырье для приготовления в домашних условиях настоев и отваров, так и настойки, экстракты, моно- и комбинированные препараты. Кровоостанавливающее действие растительных препаратов обусловлено образованием в растениях и наличием в сырье таких

фармакологически активных веществ, как витамин К1, аскорбиновая кислота (вит. С), флавоноиды, дубильные вещества, некоторые алкалоиды и др., способствующих свертыванию крови, снижающих артериальное давление и проницаемость стенок капилляров, вызывающих сокращение мускулатуры матки, то есть влияющих на гемостаз.

Гемостаз – это комплекс реакций организма, направленных на предупреждение и остановку кровотечений. Полноценность системы гемостаза зависит от состояния и реактивности кровеносных сосудов, особенно тонкостенных (капилляров, венул), достаточного содержания тромбоцитов в крови и их функциональной полноценности, баланса свертывающей и фибринолитической систем крови.

Крапива двудомная (Urtica dioica L.) – многолетнее травянистое растение семейства крапивных Urticaceae). Распространена повсюду в умеренной зоне обоих полушарий. В России произрастает повсеместно как сорно-рудеральное растение. Собирают листья крапивы двудомной во время бутонизации и цветения и высушивают. Крапивы двудомной листья (Urticae dioicaе folia) содержат богатый комплекс органических и минеральных веществ, оказывающих влияние на гемостаз. Это витамины группы В, К1, аскорбиновая кислота, каротин, хлорофилл, ситостерин, фенольные и органические кислоты, фитонциды, дубильные вещества, микро- и макроэлементы (железо, медь,

марганец, бор, титан, никель и др.). Настой листьев крапивы применяют в комплексной терапии при обильных менструальных кровотечениях и необильных в посткоагуляционный период лечения эрозии шейки матки. Имеет противопоказания: повышенная чувствительность к препарату, гиперкоагуляция, кровотечения (при заболеваниях, требующих оперативного вмешательства, опухолях); беременность и возраст до 12 лет.

Пастушья сумка обыкновенная (Capsella bursapastoris L.) – дикорастущее однолетнее травянистое растение семейства капустных – Brassicaceae. В России встречается повсеместно как сорно-рудеральное растение у жилья, на огородах, вдоль дорог и канав.

Пастушьей сумки траву (Herba Bursae pastoris) cобирают в фазы цветения и начала плодоношения (до побурения плодов) и высушивают. В химическом составе сырья, так же как и в листьях крапивы, имеется витамин К1, отвечающий за свертываемость крови, стимулирующий образование протромбина в печени, и другие биологически активные вещества. Настой травы пастушьей сумки, помимо кровоостанавливающего действия, усиливает сократительную способность гладкой мускулатуры матки.

Применяют также при обильных и незначительных маточных кровотечениях.

Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolum L.) – многолетнее травянистое растение семейства астровых – Asteraceae. Широко распространенный в мире вид. В России встречается практически во всех регионах. Растет в лесной, лесостепной и степной зонах, на суходольных и лесных лугах, в степях, среди кустарников, в разреженных лесах, на опушках, межах, вдоль дорог, по оврагам, на залежах, пустырях, возле жилья, по берегам водоемов, по окраинам полей и как сорняк на огородах. Цветки тысячелистника и траву (Herba, flores Millefolii) собирают в фазу цветения и высушивают. Сырье содержит: эфирное масло, витамины (K1, аскорбиновую кислоту, каротиноиды), флавоноиды, алкалоид ахиллеин, кумарины, аконитовую кислоту, горькие гликозиды, смолистые и дубильные вещества, органические кислоты, полисахарид инулин, аспарагин, микро- и макроэлементы и пр. Настой травы тысячелистника обладает гемостатическим, противовоспалительным и спазмолитическим

действием. Применяется при обильных и незначительных маточных кровотечениях. Также вызывает спазм гладкой мускулатуры желудочно-кишечного тракта.

Горец перечный (водяной перец) (Polygonum hydropiper L.) – дикорастущее однолетнее травянистое растение семейства гречишных – Polygonaceae. Встречается в умеренном и тропическом климате Северного полушария. Широко распространен почти по всей России (европейская часть, Сибирь, Кавказ). Растет в сырых местах, на болотистых лугах, по берегам рек, прудов, болот, озер, а также вдоль дорог и на огородах. Предпочитает влажные и богатые почвы. Горца водяного траву (Herba Polygoni

Hylropiperis) собирают в фазу цветения и высушивают. Сырье содержит: витамины (рутин, каротин, аскорбиновую кислоту), дубильные вещества, органические кислоты (муравьиную, уксусную, валериановую, яблочную), флавоноиды (рутин, изорамнетин, кверцетин, гиперозид) и пр. Настой травы горца водяного применяют при физиоло-

гически обильных и незначительных маточных кровотечениях, а также для лечения геморроя.

Горец почечуйный (Polygonum persicaria L.) – дикорастущее однолетнее травянистое растение семейства гречишных – Polygonaceae. Произрастает в Европе, Азии в Северной Америке. В России растет почти на всей территории по берегам рек, озер, мелиоративных каналов, на сырых лугах, как сорняк на полях, в садах и огородах. Часто образует заросли с горцом перечным и другими влаголюбивыми растениями. Собирают траву горца почечуйного (Herba Polygoni Persicariae) в фазу цветения и высушивают.

Сырье содержит: витамины (К1, аскорбиновую кислоту, каротиноиды), флавоноиды (авикулярин, рутин, кверцетин и др.), органические кислоты, дубильные вещества, углеводы и др. Применяют настой как слабительное и кровоостанавливающее средство при запорах, геморрое (почечуе), маточных кровотечениях.

Стальник полевой (пашенный) (Ononis arvensis L.) – многолетнее травянистое растение семейства бобовых – Fabaceae. Стальника корни (Radices Ononidis) собирают осенью от дикорастущих и культивируемых растений и высушивают.

Сырье содержит: изофлавоноиды (ононин), смолистые и дубильные вещества, жирное масло, полисахариды (крахмал), органические кислоты, микро- и макроэлементы. Отвар корней как кровоостанавливающее и противовоспалительное средство применяют при геморрое, трещинах прямой кишки, запорах, а также используют как мочегонное средство при воспалительных заболеваниях почек и мочевого пузыря, при мочекаменной болезни. Настойка применяется наружно при воспалении геморроидальных узлов и при трофических язвах голени.

Источник