- Стандартизация в медицине: для чего нужны клинические рекомендации и зачем их менять

- Почему важнее лечить человека, а не болезнь, зачем нужны единые стандарты лечения заболеваний и как врачи разных специальностей договариваются между собой о лечении общего пациента, рассказывает портал «Будущее России. Национальные проекты»

- Порядок ради результата

- Дальнейшая работа

- Клинические рекомендации: что нужно знать практикующему врачу

- Введение

- Нормативно-правовая база для внедрения клинических рекомендаций в повседневную врачебную практику в Российской Федерации

- Порядок разработки и утверждения клинических рекомендаций с 2019 г.

- Что делать в случае отклонений в тактике ведения пациента от положений клинических рекомендаций?

- Особенности разработки клинических рекомендаций по диагностике и лечению инфекционных заболеваний

- Заключение

Стандартизация в медицине: для чего нужны клинические рекомендации и зачем их менять

Источник: ТАСС, информационное агентство

| ||||||

Директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова Минздрава РФ Сергей Готье Почему важнее лечить человека, а не болезнь, зачем нужны единые стандарты лечения заболеваний и как врачи разных специальностей договариваются между собой о лечении общего пациента, рассказывает портал «Будущее России. Национальные проекты»Медицина во всем мире переходит от эмпирических принципов, когда решения врачей основываются на их опыте или опыте учителей и коллег, к принципам доказательной медицины. Она позволяет выбирать методы диагностики и лечения на основе результатов лучших клинических исследований. Нацпроектом «Здравоохранение» предусмотрено создание сети национальных медицинских исследовательских центров (НМИЦ), которые помогут внедрять в больницах инновации и основаны на регулярно обновляемых клинических рекомендациях системы контроля качества. О том, какой путь проходят клинические рекомендации у нас в стране, зачем они нужны и как договариваются представители различных медицинских школ, чтобы обеспечить пациенту безопасное и качественное лечение, в авторской колонке для портала «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является информационное агентство ТАСС, рассуждал председатель Научно-практического совета при Минздраве России, вице-президент Национальной медицинской палаты, директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова Минздрава России Сергей Готье. Разные взгляды на лечение того или иного заболевания характерны для всей мировой практики, при этом появилась необходимость выработать единый комплекс мероприятий для лечения. Весь мир, и мы в частности, пользуется так называемыми клиническими рекомендациями. Клинические рекомендации — это документы, в которых содержится основанная на научных доказательствах структурированная информация по вопросам диагностики, профилактики, лечения, реабилитации, в том числе протоколы ведения пациентов, варианты медицинского вмешательства, описание последовательности действий медицинского работника с учетом течения заболеваний, сопутствующих заболеваний, и надлежащий результат медицинской помощи. Медицинское сообщество понимает клинические рекомендации именно так. За многолетнюю историю развития медицины и в мире, и в РФ еще со времен СССР сформировалась практика, что каждая лечебная школа или каждая профессиональная врачебная ассоциация вырабатывает свою модель лечения какого-то заболевания. При этом два врача, придерживающиеся практик разных авторитетных школ, могут иметь взаимоисключающие мнения насчет лечения одного и того же заболевания. Из-за этого не всегда получается оценить правильность лечения. А если, к примеру, состояние пациента ухудшилось, непонятна роль проведенного лечения — правильно лечили или нет, почему лечили именно так, а не иначе. Естественным выводом для решения этой задачи была унификация клинических рекомендаций. За многие годы разработано более 1000 различных документов, которые называются клиническими рекомендациями, но часто не соответствуют современным требованиям и не обеспечивают контроля качества лечения. Бывает, одному и тому же посвящены несколько клинических рекомендаций.

Взять, к примеру, лечение пневмоний: пока какого-то конкретного документа по ним у врачей нет, и каждый лечит так, как считает правильным. В подавляющем большинстве случаев это лечение верное, но оно основывается на собственном опыте, опыте собственного учителя, а значит, содержит «элементы стихийности». Чтобы иметь возможность оценить качество и безопасность оказания медицинской помощи и вообще понимать, правильно или нет назначено лечение пациенту, в Национальной медицинской палате с подачи Леонида Михайловича Рошаля был создан научный совет, комитеты которого и занимаются разработкой единой концепции по лечению конкретных заболеваний. Важно, чтобы в разработке клинических рекомендаций по хирургии, скажем, участвовали не только хирурги. Мы ведь лечим человека, а не болезнь: один и тот же пациент может страдать онкологией и в то же время иметь проблемы с сердцем, легкими, печенью. С помощью такого междисциплинарного подхода в конце концов вырабатываются соответствующие клинические рекомендации с различными вариантами лечения, но так, чтобы эти варианты были одобрены всеми участниками разработки. То есть, с одной стороны, эти клинические рекомендации касаются совершенно разных направлений в медицине и несут совершенно разную информацию, но построены они должны быть с соблюдением определенных порядков. Это сложная конструкция, однако она необходима, чтобы обеспечить пациенту современный и эффективный уровень лечения. Порядок ради результатаВ организации лечебного процесса пациента важен результат: правильность и своевременность постановки показаний, соблюдение временных промежутков по выполнению процедуры, необходимой для получения правильного диагноза, для своевременного движения по лечению заболевания. На счету иногда может быть каждый час — как, например, при инфаркте миокарда, когда это время влияет на прогноз заболевания. А значит, все временные промежутки должны быть соблюдены, и на основании правильности этой работы формируются критерии качества оказания медицинской помощи, потому что если у человека подозрение на инсульт, а врач компьютерную томографию головы сделал только на следующий день, то, извините, врач допустил ошибку, которая может стоить человеку жизни. Именно поэтому стандартизация процессов оказания медицинской помощи помогает повысить ее качество и безопасность.

Прежде чем клинические рекомендации будут взяты врачами, они проходят серьезную экспертизу и в конце концов должны быть утверждены Научно-практическим советом при Минздраве России. В совет вошли главные внештатные специалисты Минздрава России по разным профилям, руководители разных федеральных учреждений, а также специалисты в области фармакологии. Ведь, по сути, клинические рекомендации — это документы, обязывающие к тому, чтобы и государство, и медицинские учреждения располагали определенным запасом лекарственных средств. Естественно, это может породить нездоровый интерес к включению в рекомендации какого-то конкретного — именно вот этого и никакого другого! — препарата, и здесь на страже стоят Национальная медицинская палата и Научно-практический совет. Основная задача Национальной медицинской палаты и профессиональных организаций состоит в том, чтобы путем создания рабочих групп урегулировать профессиональные разногласия по пониманию процесса лечения и разработать документы, полностью учитывающие отечественный и международный опыт. В первую очередь Минздравом были отобраны 75 заболеваний и направлений, по которым было необходимо по заданию правительства сформировать современные клинические рекомендации. В этот обязательный список вошли заболевания, которые вносят наиболее значительный вклад в инвалидизацию и смертность наших пациентов. И, конечно, клинические рекомендации по онкозаболеваниям были обновлены в первую очередь. Научно-практический совет в итоге проработал больше клинических рекомендаций, чем было запланировано изначально: в 2019 году мы одобрили 83 рекомендации. Огромный труд был проделан для стандартизации процессов диагностики и лечения диабета, гипертонической болезни и других неинфекционных заболеваний. Дальнейшая работаТеперь, в случае разработки новых методов диагностики, лечения или новых лекарств эти клинические рекомендации могут быть обновлены уже через шесть месяцев (раньше для этого понадобилось бы ждать три года). Конечно, это не означает, что под любой новый метод лечения моментально будут меняться клинические рекомендации. Для использования инновационных препаратов у нас есть другие механизмы: так, к примеру, лекарство может быть применено не по показаниям, прописанным в инструкции к этому препарату. Такое решение может принять врачебная комиссия медицинского учреждения.

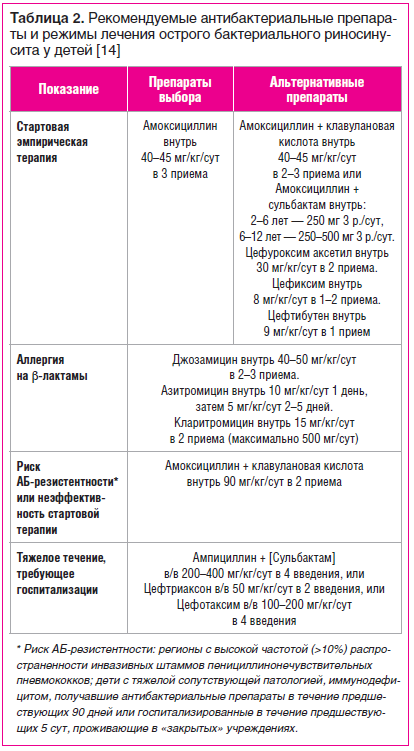

Если опыт применения препарата по определенным показаниям оправдает себя, есть шанс включения его в клинические рекомендации, но и тут возникнут нюансы. Все лекарства, которые могут быть применены при лечении конкретного заболевания, в клинических рекомендациях указаны с уровнем достоверности их эффективности — А, В или С. Если уровень А — понятно, что метод или лекарство должны быть применены, и это правильно и хорошо. Если уровень достоверности будет В и С, то лекарство может быть заменено на другое, с более высоким уровнем доказанной эффективности при каждом конкретном заболевании. Все это необходимо для того, чтобы медицинская помощь становилась более безопасной, качественной и доступной для каждого пациента. Безусловно, пандемия нового коронавируса повлияла на плановую работу над клиническими рекомендациями. Основные усилия различных специалистов были переключены на экстренную разработку абсолютно необходимых методических рекомендаций по диагностике и лечению новой инфекции. Это именно методические рекомендации, они не соответствовали классическим критериям клинических рекомендаций, так как не могли основываться на длительных сроках наблюдения и динамично изменялись от редакции к редакции по мере накопления опыта работы. Тем не менее и в период пандемии Научно-практический совет продолжал работу. К настоящему времени полностью отработаны, одобрены и утверждены профессиональными организациями более 120 клинических рекомендаций, и работа продолжается. Сергей Готье, вице-президент Национальной медицинской палаты Источник Клинические рекомендации: что нужно знать практикующему врачу*Импакт фактор за 2018 г. по данным РИНЦ Читайте в новом номере Клинические рекомендации (КР) — это систематически разрабатываемые документы, адресованные практикующим врачам и содержащие разъяснения по вопросам оказания надлежащей медицинской помощи в конкретной клинической ситуации. Именно КР должны служить основным руководством для каждого врача в его практической работе с 1 января 2022 г. В свете нового законодательства по каждому заболеванию или состоянию для взрослых и детей может быть одобрено и утверждено не более одного варианта КР. Усиление роли КР должно рассматриваться как стратегия, направленная на повышение качества медицинской помощи. Внедрение КР должно оказать позитивное влияние как на повседневную клиническую практику, так и на процедуру экспертизы качества медицинской помощи, а также предоставить обоснование для экономических расчетов затрат на здравоохранение. Выполнение КР позволит оказывать всем пациентам идентичный объем медицинской помощи вне зависимости от лечащего врача и региона проживания. Для врачей КР должны стать инструментом помощи для принятия решений в отношении тактики ведения пациентов, т. к. доказательно обоснованный подход предоставляет клиницисту информацию о наиболее эффективных методах диагностики, профилактики и лечения. Ключевые слова: клинические рекомендации, острый бактериальный риносинусит, амоксициллин, клавулановая кислота, антибиотикотерапия, антибиотикорезистентность. Для цитирования: Андреева И.В., Стецюк О.У., Егорова О.А. Клинические рекомендации: что нужно знать практикующему врачу. РМЖ. 2020;5:21-25. Clinical guidelines: what the practitioner should know? I.V. Andreeva, O.U. Stetsyuk, O.A. Egorova Smolensk State Medical University, Smolensk Clinical guidelines (CG) are documents, systematically developed to help practitioners make decisions to provide appropriate medical care in a specific clinical event. It is the CG that should serve as the main guide for each doctor in his clinical practice from January 1, 2022. In the light of the new legislation, no more than one CG can be approved and confirmed for each disease or condition in adults and children, respectively. Strengthening the CG role should be considered as a strategy aimed at improving medical care quality. CG implementation should have a positive impact on both everyday clinical practice and the procedure for evaluating the medical care quality, as well as provide a justification for economic calculations of health care costs. Also, it will allow providing all patients with an identical amount of medical care, regardless of the attending doctor and the area of residence. For doctors, CG should be a t ool to help them make decisions about patient management since an evidence-based approach provides the clinician with information about the most effective methods of diagnosis, prevention, and treatment. Keywords: clinical guidelines, acute bacterial rhinosinusitis, amoxicillin, clavulanic acid, antibiotic therapy, antibiotic resistance For citation: Andreeva I.V., Stetsyuk O.U., Egorova O.A. Clinical guidelines: what the practitioner should know?. RMJ. 2020;5:21–25. ВведениеКлинические рекомендации (КР, clinical practice guidelines) являются фундаментальным основанием медицинской практики и используются в большинстве стран мира уже на протяжении нескольких десятилетий [1]. КР — это систематически разрабатываемые документы, адресованные практикующим врачам и содержащие разъяснения по вопросам оказания надлежащей медицинской помощи в конкретной клинической ситуации [2]. В России широкое внедрение КР по оказанию медицинской помощи для практикующих врачей началось около 20 лет назад, и в настоящее время Минздравом России проводится активная работа по законодательной регламентации разработки и применения КР [3]. Нормативно-правовая база для внедрения клинических рекомендаций в повседневную врачебную практику в Российской ФедерацииВ конце 2018 г. в Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» были внесены изменения и дополнения, которые фактически поднимают статус КР на принципиально новый уровень в организации медицинской помощи населению Российской Федерации. Регламентирует эти изменения Федеральный закон от 25.12.2018 № 489-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам клинических рекомендаций» [4]. В п. 23 нового Федерального закона дано определение КР: «Клинические рекомендации — документы, содержащие основанную на научных доказательствах структурированную информацию по вопросам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, в том числе протоколы ведения (протоколы лечения) пациента, варианты медицинского вмешательства и описание последовательности действий медицинского работника с учетом течения заболевания, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний, а также иных факторов, влияющих на результаты оказания медицинской помощи». Таким образом, и de jure, и de facto КР должны стать эффективным инструментом, позволяющим внедрить научно доказанные подходы по всем аспектам ведения пациента с определенным заболеванием в рутинную практику клинициста. Именно КР должны служить основным руководством для каждого врача в его практической работе Внедрение КР в практику российского здравоохранения преследует несколько важных целей: предоставление информационной поддержки врачам в отношении принятия решений по оказанию медицинской помощи пациентам; обеспечение разработки единых критериев оценки качества медицинской помощи (на основании утвержденных КР); создание стандартов медицинской помощи (на основании утвержденных КР). Таким образом, роль КР для практического здравоохранения не ограничивается только клиническими задачами, но также предусматривает и улучшение контроля качества оказания медицинской помощи, и оптимизацию оценки экономических затрат на здравоохранение, т. е. охватывает все важные аспекты организации здравоохранения. Порядок разработки и утверждения клинических рекомендаций с 2019 г.Вполне резонно задать несколько вопросов, касающихся КР: кто принимает решение о необходимости создания КР, какая организация ответственна за разработку КР, кем утверждаются КР и как медицинский работник должен узнать о существовании КР по конкретной нозологической форме? Процесс разработки и утверждения КР в соответствии с обновленными положениями статьи 37 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и приказом Минздрава России от 28.02.2019 № 104н [5] стал многоэтапным и разносторонне контролируемым. Минздрав России формирует перечень заболеваний или состояний, по которым необходима разработка КР, на основании установленных им критериев. Медицинские профессиональные некоммерческие организации (НКО) разрабатывают КР по заболеваниям или состояниям из этого перечня. ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» (ЦЭКМП) проводит экспертную оценку КР, которая включает проверку: соответствия номенклатуре медицинских услуг; наличия государственной регистрации рекомендуемых лекарственных препаратов; соответствия показаний и противопоказаний к применению, способов применения и доз инструкции по медицинскому применению (ИМП) лекарственных препаратов [5]. Далее КР будут рассматриваться в научно-практическом совете, созданном при уполномоченном федеральном органе исполнительной власти (Минздраве России). Научно-практический совет Минздрава России рассматривает подготовленный и проверенный ФГБУ ЦЭКМП проект КР и принимает решение о его одобрении, отклонении или направлении на доработку. При этом пристальное внимание будет уделяться конфликту интересов. Если в научно-практический совет поступит информация, что разработчик КР имеет конфликт интересов и скрыл его или предоставил недостоверную информацию, то в дальнейшем такая НКО отстраняется от разработки КР, а разработанный проект КР отклоняется. При положительном решении научно-практического совета КР утверждаются разработчиком (медицинской профессиональной НКО). Утвержденные КР размещаются на официальном сайте Минздрава России (http://cr.rosminzdrav.ru). По каждому заболеванию или состоянию для взрослых и детей может быть одобрено и утверждено не более одного варианта КР. Это принципиально важный момент, т. к. ранее в Российской Федерации могло одновременно существовать несколько КР по одной нозологии, разработанных различными организациями, нередко принципиально отличающихся или даже противоречащих друг другу, и это вводило в заблуждение практикующих врачей. С 1 января 2022 г. единственными КР для врачей и экспертов будут те, которые разработаны, проверены и утверждены в соответствии с указанным выше алгоритмом. В случае, если по одной нозологии представлено несколько проектов КР из разных НКО, именно научно-практический совет Минздрава России выполняет роль независимой экспертной организации, которая оценивает проект КР и либо выбирает лучший вариант, либо принимает решение о создании под эгидой нескольких НКО единых консенсусных КР. В целом до 1 января 2022 г. должно быть разработано, проверено и утверждено около 1600 КР по различным нозологиям, далее будет проводиться плановое обновление КР не реже чем 1 раз в 3 года. Что делать в случае отклонений в тактике ведения пациента от положений клинических рекомендаций?Итак, с 1 января 2022 г. у врача будет один вариант утвержденных КР по определенной нозологии, в соответствии с которыми должна быть оказана медицинская помощь пациенту. Упростит ли это работу врача и что делать, если по каким-либо объективным причинам врач считает необходимым поступить иначе, чем указано в КР? Согласно параграфу 15 статьи 37 Федерального закона от 25.12.2018 № 489-ФЗ «назначение и применение лекарственных препаратов. не входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи или не предусмотренных соответствующей клинической рекомендацией, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии» [4]. Таким образом, в федеральном законе описан порядок назначения лекарственных препаратов, не указанных в КР, но как поступать в случае невозможности выполнения всех положений КР в реальной клинической практике, остается неясным. Руководители медицинских организаций должны будут обеспечить условия для внедрения и эффективного использования КР в соответствии с обязательными для исполнения на всей территории Российской Федерации порядками оказания медицинской помощи, определяющими этапность данного процесса и оснащенность медицинских организаций (их структурных подразделений). Согласно статье 37 Федерального закона от 25.12.2018 № 489-ФЗ «Организация оказания медицинской помощи» «медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации, организуется и оказывается: 1. в соответствии с положением об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, которое утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 2. в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утверждаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями; 3. на основе клинических рекомендаций; 4. с учетом стандартов медицинской помощи, утверждаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти». Таким образом, положение об организации оказания медицинской помощи, порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (Минздравом России), а для порядков оказания медицинской помощи в тексте закона еще и прямо указано, что они являются обязательными для исполнения всеми медицинскими организациями на всей территории Российской Федерации. Что касается КР, то они утверждаются разработчиком (медицинской профессиональной НКО), которая не является «уполномоченным федеральным органом исполнительной власти». Соответственно возникают вопросы: будут ли КР обязательными для исполнения с юридической точки зрения, можно ли будет «наказывать» врачей за несоблюдение КР? С юридической точки зрения обязательные для исполнения требования могут устанавливаться только федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, в т. ч. субъектами Российской Федерации (статья 2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ). Медицинские профессиональные НКО не являются ни федеральными органами исполнительной власти, ни органами власти субъекта Российской Федерации, их деятельность не регламентирована нормативными правовыми документами, поэтому утвержденные ими КР не могут являться источником обязательных для исполнения требований. Следовательно, контролирующие органы не имеют права наказывать врачей за неисполнение КР. Обязательными для исполнения КР будут только в случае их утверждения приказом Минздрава России [6]. Возможно, до 1 января 2022 г. этот механизм будет дополнительно прописан в соответствующих нормативных документах. С другой стороны, как предписывает статья 64 «Экспертиза качества медицинской помощи» Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в ред. от 27.12.2019, с изм. от 13.01.2020), «критерии оценки качества медицинской помощи формируются по группам заболеваний или состояний на основе соответствующих порядков оказания медицинской помощи, стандартов медицинской помощи и клинических рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания медицинской помощи… и утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти». Таким образом, критерии оценки качества медицинской помощи должны соответствовать определенным положениям КР и будут иметь юридическую силу при проведении экспертизы качества медицинской помощи. Особенности разработки клинических рекомендаций по диагностике и лечению инфекционных заболеванийПри разработке КР по любой нозологии практически невозможно создать универсальный алгоритм, идеально подходящий для абсолютно любой клинической ситуации и для каждого конкретного пациента. Очень сложно в ограниченном по объему тексте КР учесть все возможные обстоятельства, например особенности течения заболевания, сопутствующую патологию и сопутствующую терапию, предшествующее лечение, которое уже получал пациент, а также возникшие осложнения. Что касается инфекционных заболеваний, то существует ряд дополнительных моментов, которые необходимо обязательно учитывать при разработке КР. Этиология инфекции в зависимости от возраста пациента, географический регион, время года, наличие факторов риска и т. п. Состояние антибиотикорезистентности возбудителей в определенном месте в определенное время, а также наличие у пациента факторов риска инфекции, вызванной резистентным(и) патогеном(ами). Особенности ИМП антимикробных лекарственных средств, их изменения, а также различия в показаниях, дозах, кратности и длительности применения между лекарственными препаратами различных производителей. Доступность лабораторных методов исследований (бактериологических, молекулярно-генетических и пр.) в различных лечебно-профилактических учреждениях. Таким образом, при разработке КР по лечению, например, бактериальных инфекций дыхательных путей и ЛОР-органов следует учитывать вероятность инфекции, вызванной пенициллинорезистентными штаммами пневмококков, а также выделения β-лактамазопродуцирующих возбудителей — гемофильной палочки, анаэробов и пр. КР должны выполняться на всей территории Российской Федерации, следовательно, для большинства внебольничных инфекций выбор антибактериальных препаратов будет проводиться эмпирически (до/без бактериологического исследования) на основании данных о наиболее распространенных возбудителях инфекции и их антибиотикорезистентности в определенных регионах России. Одним из ярких примеров ситуации с КР за последнее десятилетие в Российской Федерации стали рекомендации по ведению пациентов с острым бактериальным риносинуситом (ОБРС). В различные периоды времени собственные рекомендации по ведению пациентов с ОБРС создавались профессиональными научными обществами: Национальной медицинской ассоциацией оториноларингологов, Российским обществом ринологов, Общероссийской общественной организацией «Ассоциация врачей общей практики (семейных врачей) Российской Федерации», Межрегиональной общественной организацией (МОО) «Альянс клинических химиотерапевтов и микробиологов», МОО «Альянс оториноларингологов» [7–11]. Также обсуждались варианты адаптации и приемлемости для России Европейских рекомендаций по риносинуситу 2012 г. (European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps, EPOS) и Руководства по ведению взрослых и детей с острым бактериальным риносинуситом 2012 г., разработанного Американским обществом по инфекционным болезням (The Infectious Diseases Society of America, IDSA) [12, 13]. Вполне понятно, что обычному врачу-оториноларингологу, загруженному практической работой, было крайне сложно оценить адекватность предлагаемых руководств и выбрать из такого объема информации универсальные, максимально доказательные, не подверженные промоционному влиянию фармацевтических компаний, удобные для использования КР. В связи с вышеизложенным размещение единых утвержденных КР на сайте Минздрава России максимально облегчит врачам поиск «правильных» КР, а сами эти КР станут своеобразной «программой помощи» в принятии правильного решения, предлагая клиницисту четкий алгоритм работы и обеспечивая высокую вероятность оказания качественной медицинской помощи. В 2016 г. Национальной медицинской ассоциацией оториноларингологов разработаны и размещены на сайте Минздрава России КР «Острый синусит» (ID: KP313) [14]. Данный весьма компактный документ полностью соответствует требованиям, предъявляемым к КР, включает в себя все необходимые для КР разделы, конкретизирует алгоритмы диагностики, предоставляет врачу сведения по выбору антибактериальной и сопутствующей терапии, содержит информацию об уровне доказательности в каждом разделе, приводит перечень критериев оценки качества медицинской помощи и пр. В качестве примера можно привести данные о выборе антибактериальной терапии у взрослых пациентов и детей (табл. 1, 2).

В целом в данных КР представлены наиболее важные современные принципы рациональной антибактериальной терапии у пациентов с бактериальными инфекциями ЛОР-органов и дыхательных путей, а именно: использование амоксициллина в качестве стартового препарата у пациентов с нетяжелым течением инфекции и не имеющих факторов риска инфекции, вызванной антибиотикорезистентными возбудителями; использование амоксициллина/клавуланата в качестве стартового препарата у пациентов с факторами риска инфекции, вызываемой антибиотикорезистентными возбудителями; использование амоксициллина/клавуланата в качестве препарата, на который рекомендуется перевести пациента с типичной респираторной инфекцией при неэффективной стартовой терапии амоксициллином; применение макролидов только у пациентов с аллергией на β-лактамы; резервирование парентеральных цефалоспоринов III поколения для лечения инфекции у госпитализированных пациентов; назначение респираторных фторхинолонов только взрослым пациентам с аллергическими реакциями на β-лактамы или в качестве альтернативы амоксициллину/клавуланату при наличии факторов риска инфекции, вызываемой антибиотикорезистентными возбудителями или при неэффективности стартовой антибиотикотерапии. Как указано выше, КР по острому синуситу были разработаны в 2016 г., следовательно, в ближайшее время они должны быть пересмотрены в соответствии с новым порядком. Можно предполагать, что тема разработки новых и пересмотра существующих КР по оториноларингологии будет активно обсуждаться на предстоящих научных мероприятиях Национальной медицинской ассоциации оториноларингологов: IX Петербургском форуме оториноларингологов России (27–29 апреля 2020 г.) и XX съезде оториноларингологов России (7–9 октября 2020 г.). ЗаключениеТаким образом, в текущих реалиях усиление роли КР следует рассматривать как стратегию, направленную на повышение качества медицинской помощи. Повсеместное внедрение КР должно оказать позитивное влияние как на повседневную клиническую практику, так и на процедуру экспертизы качества медицинской помощи, а также предоставить обоснование для экономических расчетов затрат на здравоохранение. Выполнение КР позволит оказывать всем пациентам идентичный объем медицинской помощи вне зависимости от лечащего врача и региона проживания. Для врачей КР должны стать инструментом помощи для принятия решений в отношении тактики ведения пациентов, т. к. доказательно обоснованный подход предоставляет клиницисту информацию о наиболее эффективных методах диагностики, профилактики и лечения. Важно, чтобы клиницисты понимали, что внедрение КР принесет пользу в их практической работе, будет способствовать обучению специалистов, облегчит процесс принятия правильных решений и защитит врачей. Более того, процесс разработки единых КР по отдельным нозологиям способствует открытому диалогу специалистов, более активному участию врачей в работе профессиональных медицинских ассоциаций и повышению роли медицинских профессиональных организаций в системе российского здравоохранения. Только для зарегистрированных пользователей Источник |