Золотарник канадский (Solidago canadensis L.)

Син.: солидаго канадское, золотая розга, золотушник, живительная трава, желтоцвет, заячий пух.

Травянистое многолетнее растение с длинными стеблями, на верхушках которых разместились солнечно-золотистые соцветия. Золотарник канадский не только декоративен, но и является сильнейшим антисептическим, противовоспалительным, мочегонным средством.

Оглавление

В медицине

Растение широко применяется в официальной медицине как отечественной, так и других стран, входит в состав многих комплексных препаратов (Марелин, Фитолизин, Простанорм и др.). Препараты на основе травы золотарника канадского обладают диуретическим и гипоазотемическим, антимикробным воздействием, показаны при воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей, при мочекаменной болезни.

Используется надземная часть (трава золотарника канадского — Herba Solidaginis canadensis) и корень золотарника канадского, лечебные свойства растения признаны официальной медициной. Растение обладает ранозаживляющим, антисептическим, болеутоляющим действием, применяется для терапии желчнокаменной болезни, заболеваний выделительной системы, холецистита.

Жидкий экстракт надземной части золотарника вошел в состав препарата Простанорм (Prostanorm). Успешно используется при терапии заболеваний предстательной железы (острых, хронических простатитах, аденомах). Простанорм способен улучшить циркуляцию жидкости в тканях простаты, нормализовать процесс диуреза. Препарат активно воздействует на патогенные микроорганизмы: стафилококки, стрептококки, энтерококки.

Марелин – спазмолитический, противовоспалительный комбинированный препарат, применяемый в медицинской практике при почечнокаменной болезни. Средство на основе сухого экстракта золотарника способствует отхождению конкрементов почек, устраняет почечные колики, усиливает диурез.

Препарат Фитолизин применяют для терапии инфекционных, также воспалительных процессов, которые сопровождают мочекаменную болезнь (уролитиаз). Средство оказывает бактерицидный, спазмолитический и бактериостатический эффект.

Solidago virgaurea – гомеопатический препарат, изготавливаемый из свежих соцветий. Применение золотарника канадского целесообразно при хронических воспалениях почек, сопровождающихся отеками, ревматическими спазмами, катарами.

Противопоказания и побочные действия

Трава золотарника канадского не имеет в своем составе токсических веществ, что нельзя сказать о другом виде — золотарнике обыкновенном. Противопоказаниями золотарника считается беременность и лактация, детский возраст, индивидуальная непереносимость. Вред золотарник канадский может принести больным гломерулонефритом.

В других областях

Золотарник канадский используют в качестве декоративного растения, но для сельскохозяйственных угодий растение представляет опасность. Семена этого сорняка разносятся ветром на значительные территории, а корневая система произрастающих растений притупляет рост кормовых трав и культурных растений.

Золотарник канадский – медонос. Его надземная часть содержит флавоноиды, благодаря которым растение используют для окраски шерсти, шелка, хлопка в желтый цвет.

В последние годы учеными обнаружено сильное аллелопатическое влияние золотарника канадского на состав микрофлоры почвы. Растение оказывает очистительную функцию, подавляя своими метаболитами вредоносных фитопатогенных микробов.

Классификация

Золотарник канадский (Solidago canadensis) — многолетнее растение, один из видов рода Золотарник, численность которого около 120 видов. Принадлежит семейству Астровые или Сложноцветные.

Ботаническое описание

Золотарник канадский представляет собой травянистое многолетнее растение, достигающее почти двухметровой высоты. Корневища мощные. Стебли растения прямостоящие, ветвистые, одревесневающие у основания и густооблиственные по всей длине. Листья ланцетные, заостренные, размещены поочередно, на которых заметны три жилки. Нижние листовые пластины пильчато-зубчатые, с короткими черешками. Верхние листья – цельнокрайние, сидячие.

Со второго года жизни в середине лета начинается цветение растения и продолжается полтора месяца. На верхушках стеблей образуются метельчатые соцветия — корзинки, состоящие из мелких, желтого окраса цветков (5-6-язычковых и 6-8-трубчатых), пяти тычинок, завязь нижняя. В конце августа образуются цилиндрической формы семянки-плоды с мелкими семенами бурого цвета и небольшим хохолком. Золотарник – отличный медонос, размножается ветром и вегетативно (частью корневища и черенками).

На территории России встречается два вида: золотарник канадский и золотарник обыкновенный или золотая розга (Solidago virgaurea). Культивируют растения с лекарственной и декоративной целью, но золотарник канадский отличается более сильным терапевтическим воздействием на организм больного.

Корневая система золотарника канадского способна разрастаться, занимая все новые территории, при этом заглушая и вытесняя миллионы других растений. В Китае такое явление – важная сельскохозяйственная проблема, разрешение которой нужно для того, чтобы уберечь посаженные культуры.

Распространение

Родиной золотарника канадского считается Северная Америка. Распространен практически по всей европейской территории. Произрастает обширными зарослями в Азии, Америке. Растение встречается в дикорастущем и культурном видах, предпочитает песчаные, легкие почвы хорошо освещенных территорий. Золотарник – обитатель лесных опушек, растет также возле дорог, домов в сельской местности. В садоводстве это неприхотливое красивоцветущее растение.

Заготовка сырья

В качестве лекарственного сырья используют траву золотарника канадского. В производстве гомеопатических препаратов применяют свежие цветки растения. Заготовку надземной части растений начинают в период их цветения. Пригодны только соцветия и листья золотарника канадского без жестких стеблей. Цветочные корзинки выбирают только раскрывающиеся, потому что расцветшие после срезки выбрасывают семена и пушатся. Сушат сырье под навесом, в тени при температуре не более +40 градусов. Верхушки стеблей жесткие, их не сушат, а выбрасывают, в отличие от заготовки сырья золотарника обыкновенного. Упаковывают в бумажные мешки. Срок хранения сырья золотарника – не более 2 лет.

Химический состав

В траве золотарника канадского содержатся: до 0,12% флавоноидов (кверцетин, изораментин, кемпферол, рутин), кумарины (умбеллиферон, скополетин), сапонины, тритерпеновые соединения, оксикоричные кислоты, сахара, аминокислоты, эфирное масло, хлорофилл, аминокислоты, дитерпены, липофильные вещества.

Фармакологические свойства

Растение в официальной медицине считается сильным диуретическим средством, благодаря активному мочегонному действию сапонинов. Золотарник повышает рН мочи, поэтому имеются противопоказания применения препаратов на основе данного растения при фосфатных камнях. Особенно эффективен золотарник при оксалатных и уратных камнях, показан при заболеваниях почек, мочекаменной болезни и мочевого пузыря.

Флавоноиды, которые содержатся в составе золотарника, снижают проницаемость мелких сосудов – капилляров. Кроме мочегонного действия, растение оказывает сильнейшее противовоспалительное и антибактериальное действие на организм, полезные свойства золотарника благотворно влияют на организм. Отмечен положительный эффект при терапии молочницы (кандидоза): активные вещества растения губительно воздействуют на патогенные дрожжевые грибы candida.

Применение в народной медицине

В народной медицине золотарник канадский применяют наружно и внутрь в виде отваров, настоек. Нередко используют вместо золотарника канадского золотарник обыкновенный, но эффект последнего примерно в два раза слабее.

Применение золотарника внутрь показано при расстройствах желудка, желчнокаменной болезни, подагре, ревматизме. Регулярное употребление отвара растения способствует выведению камней из мочевыводящих путей и почек, избавляет от почечных спазматических болей. Применяют для полоскания ротовой полости для удаления неприятного запаха, лечения горла при простудных инфекциях.

Наружно используют отвары из листьев золотарника в виде примочек при фурункулах, порезах, гнойных и плохо заживающих ранах. Сухие измельченные листья в составе сливок – эффективное средство против многих кожных заболеваний.

Эфирное масло золотарника используют самостоятельно или в комплексе с другими маслами для массажных действий, местных аппликаций, аромаламп.

Историческая справка

Родовое название растения «solidago» произошло от латинского solidus в переводе «крепкий» и ago, agere – в переводе — «делать». Иными словами, золотарник обозначает дословно «делающий здоровье».

В 19 веке из Северной Америки в качестве декоративных культурных растений завезены золотарник гигантский (лат. Solidago gigantea) и золотарник канадский. Эти два вида со временем одичали, распространились на значительные территории.

В 1863 году золотарник канадский приобрел звание национального растения Конфедерации, благодаря наличию желтого и серого цветов. В 1895 году золотарник – официальное символическое растение штата Небраска, а в 1926 — американского штата Кентукки.

Синоним золотарника канадского: Солидаго канадское — Solidago canadensis L. (Solidago canadensis var. Canadensis)

Народные названия: золотая розга, золотушник, живительная трава, желтоцвет, заячий пух.

Литература

1.Все о лекарственных растениях / Атлас-справочник. — СПб.: ООО «СЗКЭО», 2007. — 61 с.

2. Энциклопедический справочник. Лечение растениями. — М.: Издательский дом «АНС», 2005 р. — 1024 с.

3. Энциклопедический словарь лекарственных растений и продуктов животного происхождения. Учеб. пособие / Под ред. Г. П. Яковлева и К. Ф. Блиновой. — 2-е, испр. и доп. — СПб.: Спец Лит; СПХФА, 2002. — с. 135 с.

Источник

Лекарственные растения золотарник канадский

Золотарник кавказский (Solidago caucasica Kem.-Nath.) – многолетнее травянистое растение из сем. астровые (Asteraceae), которое нами изучается впервые. Однако препараты из других видов рода Solidago успешно используются для лечения заболеваний мочеполовой сферы [3].

Фитохимическое изучение травы золотарника кавказского показало, что это растение богато биологически активными веществами. В нем содержатся флавоноиды (рутин, виценин, геспередин), кумарины (умбеллиферон, эскулетин, дигидрокумарин), фенолкарбоновые кислоты (кофейная, галловая, цикориевая и хлорогеновая кислота) [4]; органические кислоты (лимонная, яблочная, янтарная) [5]; углеводы [6]; аминокислоты (аспарагиновая кислота, треонин, серин, глутаминовая кислота, глицин, аланин, валин, метионин, лейцин, изолейцин, тирозин, фенилаланин, гистидин, лизин, аргинин); 5 макроэлементов и 16 микроэлементов [2].

Объектом данного исследования являлась трава золотарника кавказского, собранная во время начала цветения в Даутском ущелье Карачаево-Черкесской Республики. Сухой экстракт получали методом дробной мацерации, в качестве экстратента использовали спирт этиловый 50% [7].

Изучение «острой» токсичности проводились по методу Кербера [1]. «Острая» токсичность была изучена на 42 аутбредных белых мышах самцах весом 22–30 г, прошедших карантин в течение 10 дней. Экстракт золотарника кавказского вводили внутрижелудочно при помощи зонда. Контрольная группа животных получала эквиобъёмное количество физиологического раствора. Наблюдение за опытными животными проводилось в течение 2-х недель, в первый день непрерывно. Фиксировалось общее состояние животных, особенности их поведения, интенсивность и характер двигательной активности, время наступления смерти после введения препарата. Все расчеты проводились методом наименьших квадратов с использованием пробит анализа и обрабатывались с помощью программы «StatPlus 2009».

В результате проведенного эксперимента установлена ЛД50 = 4173±900,7 мг/кг, что позволяет отнести экстракт золотарника кавказского к малотоксичным веществам.

Проводили морфологическую экспертизу на малом увеличении срезов печени, почек, миокарда, легких, надпочечников, желудка следующих экспериментальных групп:

Группа 1. Интактные животные.

Группа 2. Животные, получавшие золотарник кавказский в дозе 10000 мг/кг массы.

Печень группы 1

При обзорном исследовании гистологические препараты печени имеют равномерную окраску по всей площади срезов. Центральные вены округлой или овальной формы содержат большое количество эритроцитов. Гепатоциты в печеночных балках тесно прилегают друг к другу по ходу балок. Между печеночными балками хорошо видны резко расширенные синусоиды, с грубой извитостью, свободны от содержимого. Гепатоциты имеют равномерную гомогенную окраску, цитоплазма содержит зернистость. Радиальная ориентация печеночных балок не нарушена. Ядра правильной округлой формы размещены в центре цитоплазмы. В портальных зонах отчетливо различаются триады. Сосуды печени не гиперемированы. Просветы сосудов триады зияют, правильной округлой формы. Вокруг зоны триад определяется небольшая лимфоцитарная инфильтрация. Признаков дистрофических и некротических изменений гепатоцитов не обнаружено.

Печень группы №2

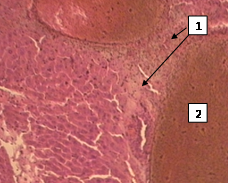

Балочная система долек резко нарушена, особенно в периваскулярных зонах центра долек и портальных трактов. Центральные вены резко гиперемированы и значительно расширены, заполнены аморфным содержимым. Контуры эритроцитов в сосудах не определяются, что указывает на выраженный гемолиз эритроцитов. Отек сосудистых стенок и околососудистых зон паренхимы. В периваскулярных зонах также определяются участки дистрофических и некротических изменений гепатоцитов (рис. 1.А).

На срезах почек поверхность гладкая ровная. Капсула прилежит к поверхности почек без отслоений по всей поверхности. В корковом слое хорошо различимы клубочки и капсулы нефронов, расположенные в гомогенно окрашенной ткани коркового вещества. Извитые канальцы коркового вещества зияют, просвет их свободен от содержимого. Эпителиальные клетки канальцев плотно прилегают к стенке канальцев по всей поверхности, представлены одним слоем клеток, равномерно окрашенных с центральным расположением ядер. В сосудах коркового вещества находится небольшое количество эритроцитов. Клубочки нефронов округлой формы размещены ближе к одному полюсу капсулы, которая имеет серповидную форму. Просвет капсулы свободен от содержимого. Эпителий капсулы не изменен. Мозговое вещество пирамиды равномерно окрашено, просветы многочисленных канальцев свободны от содержимого. Эпителий без изменений, расположен непрерывным одноклеточным пластом с центральным расположением ядер и гомогенной цитоплазмой.

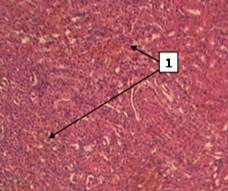

Корковое вещество почек. Контуры мальпигиевых клубочков размыты. Капилляры клубочков отёчны, увеличены, занимают все пространство капсул. В части извитых канальцев эпителиальные клетки десквамированы, их просветы заполнены аморфным или зернистым эозинофильным содержимым. Сосуды коркового и мозгового слоев гиперемированы. Вокруг них определяются многочисленные геморрагические кровоизлияния и периваскулярный отек (рис. 1.Б).

Сердце группы №1

На гистологических срезах данной группы миокардиоциты расположены продольными параллельными пластами. Между волокнами кардиоцитов имеются многочисленные анастамозы. Цитоплазма клеток гомогенно окрашена. Ядра миокардиоцитов имеют овальную форму, ориентированы вдоль продольной оси волокон и занимают центральное положение, поверхность, поверхность гладкая, окраска гомогенная. Между мышечными волокнами и параллельно им располагаются прослойки рыхлой соединительной ткани, имеющих на срезах веретенообразную форму.

Сердце группы №2

В препаратах представлено на поперечном срезе сердце с правым и левым желудочком. В углублениях между трабекулярными мышцами встречаются очажковые скопления эритроцитов. Кардиомиоциты равномерной толщины. Ядра клеток расположены латерально, они гиперхромные. Сосуды свободны от содержимого, стенки обычного строения. Волокна миокарда расположены рыхло, в определенных участках встречаются участки фрагментации миокардиоцитов (рис. 1.В).

Легкие группы №1

В данной группе животных на гистологических срезах просветы респираторных бронхиол в большинстве свободны от содержимого, отдельные содержат умеренное количество слизи. Однослойный кубический эпителий бронхиол расположен равномерным пластом, хорошо и равномерно прокрашены базофильные ядра. Просвет альвеол зияет, свободен от содержимого по всем исследуемым полям. Межальвеолярные перегородки не растянуты, не утолщены, признаков лимфоцитарной инфильтрации нет. Сосуды легких содержат небольшое количество эритроцитов. Признаков воспалительных, дистрофических, некротических и других патологических изменений в легких не обнаружено.

Легкие группы №2

На гистологических срезах легких данной группы животных наблюдается резкое переполнение кровью капилляров, мелких вен и артериол с признаками стаза в них. Определяется интерстициальный отек, очаги ателектаза, лимфоцитарная инфильтрация тканей. Наблюдается также диапедез эритроцитов в просветы альвеол и периваскулярные пространства, скопление отечной жидкости в альвеолах, респираторных ходах и в мелких бронхах (рис. 1.Г).

Надпочечники группы №1

На гистологических срезах данной группы хорошо различимы капсула надпочечников, клубочковая, пучковая и сетчатая зона коры, хромафинные клетки мозгового вещества. Окраска зон равномерная по всем полям. Капсула плотно прилегает к клубочковой зоне по всей поверхности. Клетки клубочковой зоны формируют округлые скопления. В клетках содержится небольшое количество липидов. Клетки пучковой и сетчатой зоны более крупные, плотно прилегают друг к другу, располагаются радиальными пучками от цента к периферии. В цитоплазме клеток большое количество липидов. Тяжи клеток перемежаются с капиллярами и тонкими веретенообразными эндотелиоцитами. Мозговое вещество представлено крупными клетками округлой формы, между которыми располагаются сосуды. Полости сосудов содержат эритроциты. Цитоплазма клеток мозгового вещества заполнена плотными мелкими гранулами. Различаются светлые и темные клетки. Ядра округлой формы расположены в центральной зоне цитоплазмы.

Надпочечники группы №2

В группе опытных животных в адренокортикоцитах клубочковой и пучковой зон надпочечников заметно уменьшено содержание липидных включений. Выявлено выраженное полнокровие синусоидов коркового и особенно мозгового вещества, отек. Эти изменения обусловили увеличение доли стромального компонента как в корковом, так и мозговом веществе надпочечников и являются важным морфологическим критерием усиленной функциональной нагрузки надпочечников (рис. 1.Д).

Желудок группы №1

Поверхность слизистой покрыта однослойным призматическим эпителием по всей поверхности, включая ямки. Собственная пластинка слизистой представлена трубчатыми железами желудка, между которыми лежат тонкие прослойки соединительной рыхлой волокнистой ткани. Отчётливо просматриваются секреторные отделы желез и выводные протоки с узким просветом, свободные от содержимого. Клетки тела и дна желез окрашены базофильно более интенсивно, чем выводные протоки. Клетки желез размещены в виде непрерывных прямых тяжей, плотно прилегают друг к другу, имеют гранулярную цитоплазму. Расположение ядер в клетках центральное. Ядра округлой формы с гладкой поверхностью. В собственном слое также видно множество лимфоидных клеток и рыхлая волокнистая соединительная ткань с большим количеством ретикулиновых волокон.

Желудок группы №2

Структура тканей сохранена. Слизистая оболочка покрыта призматическим эпителием по всей поверхности. Складчатость слизистой сохранена. Железы имеют правильную трубчатую форму. Секреторные клетки желез плотно прилегают друг к другу, их цитоплазма содержит базофильную грануляцию, ярче выраженную в области тела и дна желез. Между железами расположены тонкие соединительнотканные прослойки и лимфоидные клетки. Ядра секреторных клеток имеют обычную округлую форму, расположены в центральной зоне цитоплазмы. Вместе с тем кровеносные сосуды подслизистой основы желудка резко гиперемированы (рис. 1.Е), наблюдается утолщение их стенок за счет отека.

Таким образом, под влиянием токсических доз золотарника кавказского (10000 мг/кг массы животных) во всех исследуемых органах наблюдалась резкая гиперемия сосудов с интерстициальным отеком и диапедезными кровоизлияниями. В тканях печени, почек, легких и надпочечников участки дистрофических и некротических изменений. Причиной смерти являлось нарушение гемодинамики в результате системного тромбообразования и кровоизлияния в жизненно важные органы.

А. Печень: 1 – некротические изменения гепатоцитов, 2 – гемолиз эритроцитов

Б. Почки: 1 – геморрагические кровоизлияния

Источник