Лекарственные растения заливных лугов

Актуальность темы. Волга – крупнейшая река Европы и одна из самых длинных рек в мире (3530 км). На 1705–1708 км, на ее левом берегу, перед впадением в Волгу реки Сок, расположился поселок Волжский (Царевщина). На юго-западе от него расположен геологический объект гора-останец Царёв курган. Волга прорывается здесь между правобережными Жигулевскими (гора Серная) и левобережными Сокольими (гора Тип-Тяв) горами. Река Сок отделяет Царёв курган и Волжский от Сокольих гор, а Волга – от Жигулёвских гор. Здесь находится самое узкое место Самарской Луки – Жигулевские ворота.

Чуть выше по течению от поселка Волжский располагается зона заливных лугов, ограниченная с северо-востока возвышенностью, на которой расположен большой дачный массив – Березова Грива. Чередуясь с цепями длинных озер (их не меньше десятка!), луга образуют здесь неповторимый пейзаж с видом на Ширяевский овраг (долину Самарской Луки, в которой расположено село Ширяево). Весной, в половодье, Волга разливается, затопляя всю эту территорию, и вода достигает уровня грунтовой дороги, идущей вдоль всего массива (рис. 1). Это великолепное зрелище! Вода стоит довольно долго, и вот, когда она, наконец, уходит, взору открываются сочные зеленые луга и полные рыбой чистейшие озера. И даже не верится, что несколько дней назад здесь было «море»…

Рис. 1. Заливной луг весной во время половодья

Мы любим прокатиться на велосипеде по полевым дорогам, искупаться в теплых озерах, а на пути обратно – остановиться на лугу и нарвать для мамы пестрый букет полевых цветов, вдохнуть их аромат. Но однажды, любуясь разнообразием цветов, их форм и размеров, мы задумались… Ведь мы ничего о них не знаем – ни названия, ни особенностей… А может быть, мы зря рвем их так бездумно? Ведь наверняка все они имеют какую-то ценность? И можно ли их сохранить на память, ведь букет быстро увянет? Так у меня и родилась идея посвятить свою научно-исследовательскую работу изучению цветущих трав заливного луга.

Актуальность исследования. Воспитание истинного гражданина России начинается с воспитания любви к родному краю, заботы о сохранности всего живого, что составляет флору и фауну своей малой родины. На уроках биологии мы познакомились со всеми отделами царства Растений, из которых особенно интересным нам показался отдел Покрытосеменных (Цветковых) растений. В свое время все правобережье Волги являлось территорией классических почвенно-ботанических исследований С.И. Коржинского [4] и геоботанических изысканий А.П. Шенникова. Наиболее пристально изучались волжские луга. В дальнейшем была опубликована капитальная монография «Волжские луга Средневолжской области» [11]. Эта и другие работы А.П. Шенникова вошли в историю луговедения и геоботаники как образцы углубленного и всестороннего изучения луговой флоры и растительности.

Однако мы не нашли современных данных о разнообразии сосудистых растений заливных лугов вышеобозначенного нами географического района.

В связи с актуальностью выявленной нами проблемы, мы сформулировали цель нашего исследования – изучить видовой состав цветущих трав пойменного луга близ поселка Волжский.

Для достижения поставленной цели нами были поставлены следующие задачи:

• изучить научную литературу по данному вопросу;

• произвести сбор цветущих трав пойменного луга и их гербаризацию;

• определить видовую принадлежность собранных нами растений;

• проанализировать флористический состав цветущих трав пойменного луга, выяснить их хозяйственное значение.

Гипотеза исследования. Чем больше мы будем знать о цветущих луговых травах и их полезных свойствах, тем бережнее будем относиться к природе родного края.

Заливные (или пойменные – от слова «пойма») луга характерны для долин рек, заливаемых во время половодий. При ежегодном затоплении весенними талыми водами на поверхности почвы откладывается слой плодородного осадка – наилок. Он состоит из илистых, глинистых и песчаных частиц. Флористический состав этих лугов богат и разнообразен Пойменные луга иногда выкашивают до 3-х раз за лето на корм скоту, либо распахивают для выращивания огородных и полевых культур [1].

В поймах рек различаются в поперечном от русла направлении три более или менее резко обособленные части [8 9]:

1. Прирусловая, ближайшая к руслу реки;

2. Центральная, или средняя;

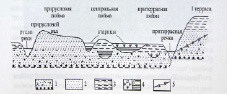

3. Притеррасная, наиболее удаленная от русла и прилегающая непосредственно к коренному берегу или приречным террасам – гривам (рис. 2).

Рис. 2. Схематичное изображение поймы реки

Отсюда и происхождение названия дачного массива – «Березовая Грива»: он расположен на возвышенности, которую воды разлива никогда не затопляют. По длительности затопления пойменные луга делятся на краткопойменные (заливаются водой на срок до 15 дней), среднепойменные (от 15 до 25 дней) и долгопойменные (от 25 и более дней) [1].

Понятие о флоре

Флора – совокупность систематических единиц (видов, родов, семейств и пр.) на определенной территории. Изучением флоры занимается такая отрасль ботанической науки, как флористика. Мы будем изучать флору заливного луга. Травянистые растения, составляющие луг, принадлежат к различным семействам отдела Покрытосеменных (или Цветковых) растений. Экологической особенностью луговых растений является потребность их к достаточному, но не избыточному увлажнению (мезофитность, т.е. средняя влаголюбивость) и плодородию почв [3, 10].

Для характеристики луга используют следующие критерии: ярусность, видовой состав, степень покрытия, оценка роли каждого вида (обилие).

Сообщества пойменного луга обладают ясно выраженной ярусностью: первый ярус – высокотравье – образован, прежде всего, верховыми злаками, крупным разнотравьем и осоками; второй и третий ярусы – мелкотравье, составлены низовыми злаками, бобовыми, а также многочисленными растениями лугового разнотравья; четвертый ярус прижат к почве и образован луговыми мхами, всходами и молодыми растениями [6].

Методика изучения флоры

При изучении флористического состава природных комплексов желательным является сбор гербария растений, а также их фотографирование. Гербарий всегда был и остается важнейшим и принципиально незаменимым средством познания растений, основой научной работы в области систематики, флористики, экологии и географии растений. Гербарий хранит справочный материал, предоставляет образцы для определения видовой принадлежности растений сравнительным методом и служит эталоном их правильных научных названий [4, 5].

При определении устанавливается принадлежность растения к определенному семейству, роду и виду. Определение лучше всего проводить на свежем материале. Перед началом определения необходимо рассмотреть детали строения растения. Строение цветка является основными признаком при определении цветковых растений, поэтому особенно тщательно с помощью лупы или микроскопа следует разобраться в строении цветка – найти чашечку, венчик, тычинки и пестики, сосчитать их количество (до 10), установить положение завязи – верхняя, нижняя, полунижняя, отметить число плодолистиков и охарактеризовать тип гинецея. Отметить форму соцветия и тип плода. Затем перейти к рассмотрению стебля, листьев, определить способ роста стебля, тип листорасположения, форму листьев, установить характер подземных органов, строение корневой системы [2, 7].

Флористический анализ обычно включает следующие направления: выявление систематического обзора, видового состава флоры и анализ хозяйственно ценных групп растений [7]. Исходя из цели и направления использования видов растений выделяются следующие наиболее важные хозяйственные группы: пищевые, лекарственные, медоносные, кормовые, прядильные, эфирно-масличные и пряные, масличные, сахаристые, красящие, декоративные.

Лека́рственные расте́ния – обширная группа растений, органы или части которых являются сырьём для получения средств, используемых в народной, медицинской или ветеринарной практике с лечебными или профилактическими целями.

Медоносные – так называют растения, у которых находятся особые медовые железки, медовики, или нектарники, выделяющие сладкую сахаристую жидкость, так называемый нектар. Они часто посещаются пчёлами для сбора нектара, пыльцы с цветков и клейкого вещества с молодых листьев и побегов. В ульях эти продукты перерабатываются, соответственно, в мёд, пергу и прополис.

Кормовые растения – дикорастущие и возделываемые растения, используемые в качестве кормов для сельскохозяйственных и диких животных. Подразделяют на пастбищные, сенокосные, силосные и применяемые для приготовления концентрированного корма.

Материал и методы исследования

Место проведения исследования. Исследовательская работа проводилась в СДТ Березовая Грива поселка Волжский Красноярского района Самарской области.

Время проведения и продолжительность исследования. Лето 2016 года: июнь – изучение литературы по теме исследования; июль, август – полевые работы: фотографирование, сбор и сушка растений для гербария; 2017–2018 гг. – работа над оформлением гербария, систематизация и анализ полученных данных, написание научной работы.

Объектами исследования явились только цветущие в этот период лета травы вышеупомянутого пойменного луга.

Фотографирование. Перед сбором растений обязательно производили их фотосъемку в естественной среде обитания при помощи зеркального фотоаппарата SONY модели SLT-A33 (рис. 3).

Рис. 3. Фотографии цветущих луговых трав

Сбор растений и гербаризация. Полевые работы проводили в сухую ясную погоду, отбирали здоровые, неповрежденные цветущие растения со всеми надземными органами. Подземные вегетативные органы (корни) мы не собирали, а срезали стебель ножницами. Высушивание собранных растений проводили под прессом, в качестве которого использовали большие книги, переложив образцы дополнительными листами бумаги – прокладками. Влажные прокладки заменяли сухими ежедневно.

Следующий этап – создание гербария (рис. 4). При размещении растения на гербарных листах аккуратно расправляли все его части.

Высушенные растения монтировали на гербарных листах из плотной белой бумаги. В правом нижнем углу гербарного листа приклеивали гербарную этикетку размером 10×8 см (рис. 5). На ней отражали данные о месте и времени сбора образца, указывали семейство, вид, а также имя собиравшего [3].

Определение видовой принадлежности растений. Это был самый сложный, длительный, но увлекательный этап данной работы.

Источник

Лекарственные растения заливных лугов

ИССЛЕДОВАНИЕ ФЛОРИСТИЧЕСКОГО СОСТАВА ЦВЕТУЩИХ ТРАВ ПОЙМЕННОГО ЛУГА

Автор работы награжден дипломом победителя III степени

1.1. Актуальность темы

Волга – крупнейшая река Европы и одна из самых длинных рек в мире (3530 км). На 1705-1708 км, на ее левом берегу, перед впадением в Волгу реки Сок, расположился поселок Волжский (Царевщина). На юго-западе от него расположен геологический объект гора- останец Царёв курган. Волга прорывается здесь между правобережными Жигулевскими (гора Серная) и левобережными Сокольими (гора Тип-Тяв) горами. Река Сок отделяет Царёв курган и Волжский от Сокольих гор , а Волга – от Жигулёвских гор . Здесь находится самое узкое место Самарской Луки – Жигулевские ворота.

Чуть выше по течению от поселка Волжский располагается зона заливных лугов, ограниченная с северо-востока возвышенностью, на которой расположен большой дачный массив — Березова Грива. Чередуясь с цепями длинных озер (их не меньше десятка!), луга образуют здесь неповторимый пейзаж с видом на Ширяевский овраг (долину Самарской Луки, в которой расположено село Ширяево). Весной, в половодье, Волга разливается, затопляя всю эту территорию, и вода достигает уровня грунтовой дороги, идущей вдоль всего массива (рис.1). Это великолепное зрелище! Вода стоит довольно долго, и вот, когда она, наконец, уходит, взору открываются сочные зеленые луга и полные рыбой чистейшие озера. И даже не верится, что несколько дней назад здесь было «море»…

Рисунок.1. Заливной луг весной во время половодья

Мы любим прокатиться на велосипеде по полевым дорогам, искупаться в теплых озерах, а на пути обратно – остановиться на лугу и нарвать для мамы пестрый букет полевых цветов, вдохнуть их аромат. Но однажды, любуясь разнообразием цветов, их форм и размеров, мы задумались… Ведь мы ничего о них не знаем – ни названия, ни особенностей… А может быть, мы зря рвем их так бездумно? Ведь наверняка все они имеют какую-то ценность? И можно ли их сохранить на память, ведь букет быстро увянет? Так у меня и родилась идея посвятить свою научно-исследовательскую работу изучению цветущих трав заливного луга.

Актуальность исследования. Воспитание истинного гражданина России начинается с воспитания любви к родному краю, заботы о сохранности всего живого, что составляет флору и фауну своей малой родины. На уроках биологии мы познакомились со всеми отделами царства Растений, из которых особенно интересным нам показался отдел Покрытосеменных (Цветковых) растений.В свое время все правобережье Волги являлось территорией классических почвенно-ботанических исследований С.И. Коржинского [4] и геоботанических изысканий А.П. Шенникова. Наиболее пристально изучались волжские луга. В дальнейшем была опубликована капитальная монография «Волжские луга Средневолжской области» [11]. Эта и другие работы А.П. Шенникова вошли в историю луговедения и геоботаники как образцы углубленного и всестороннего изучения луговой флоры и растительности.

Однако мы не нашли современных данных о разнообразии сосудистых растений заливных лугов вышеобозначенного нами географического района.

В связи с актуальностью выявленной нами проблемы, мы сформулировали цель нашего исследования – изучить видовой состав цветущих трав пойменного луга близ поселка Волжский.

Для достижения поставленной цели нами были поставлены следующие задачи:

изучить научную литературу по данному вопросу;

произвести сбор цветущих трав пойменного луга и их гербаризацию;

определить видовую принадлежность собранных нами растений;

проанализировать флористический состав цветущих трав пойменного луга, выяснить их хозяйственное значение.

Гипотеза исследования. Чем больше мы будем знать о цветущих луговых травах и их полезных свойствах, тем бережнее будем относиться к природе родного края.

1. 2. Обзор литературы

1.2.1. Пойменные луга.

Заливные (или пойменные – от слова «пойма») луга характерны для долин рек, заливаемых во время половодий. При ежегодном затоплении весенними талыми водами на поверхности почвы откладывается слой плодородного осадка – наилок. Он состоит из илистых, глинистых и песчаных частиц. Флористический состав этих лугов богат и разнообразен Пойменные луга иногда выкашивают до 3-х раз за лето на корм скоту, либо распахивают для выращивания огородных и полевых культур [1].

В поймах рек различаются в поперечном от русла направлении три более или менее резко обособленные части [8 9]:

1. Прирусловая, ближайшая к руслу реки;

2. Центральная, или средняя;

3. Притеррасная, наиболее удаленная от русла и прилегающая непосредственно к коренному берегу или приречным террасам – гривам (рис.2).

Рисунок .2. Схематичное изображение поймы реки

Отсюда и происхождение названия дачного массива – «Березовая Грива»: он расположен на возвышенности, которую воды разлива никогда не затопляют. По длительности затопления пойменные луга делятся на краткопойменные (заливаются водой на срок до 15 дней), среднепойменные (от 15 до 25 дней) и долгопойменные (от 25 и более дней) [1].

1.2.2. Понятие о флоре.

Флора – совокупность систематических единиц (видов, родов, семейств и пр.) на определенной территории. Изучением флоры занимается такая отрасль ботанической науки, как флористика. Мы будем изучать флору заливного луга. Травянистые растения, составляющие луг, принадлежат к различным семействам отдела Покрытосеменных (или Цветковых) растений. Экологической особенностью луговых растений является потребность их к достаточному, но не избыточному увлажнению (мезофитность, т.е. средняя влаголюбивость) и плодородию почв [3, 10].

Для характеристики луга используют следующие критерии: ярусность, видовой состав, степень покрытия, оценка роли каждого вида (обилие).

Сообщества пойменного луга обладают ясно выраженной ярусностью: первый ярус – высокотравье – образован, прежде всего, верховыми злаками, крупным разнотравьем и осоками; второй и третий ярусы – мелкотравье, составлены низовыми злаками, бобовыми, а также многочисленными растениями лугового разнотравья; четвертый ярус прижат к почве и образован луговыми мхами, всходами и молодыми растениями [6].

1.2.3. Методика изучения флоры.

При изучении флористического состава природных комплексов желательным является сбор гербария растений, а также их фотографирование. Гербарий всегда был и остается важнейшим и принципиально незаменимым средством познания растений, основой научной работы в области систематики, флористики, экологии и географии растений. Гербарий хранит справочный материал, предоставляет образцы для определения видовой принадлежности растений сравнительным методом и служит эталоном их правильных научных названий [4, 5].

1.2.4. Определение растений.

При определении устанавливается принадлежность растения к определенному семейству, роду и виду. Определение лучше всего проводить на свежем материале. Перед началом определения необходимо рассмотреть детали строения растения. Строение цветка является основными признаком при определении цветковых растений, поэтому особенно тщательно с помощью лупы или микроскопа следует разобраться в строении цветка – найти чашечку, венчик, тычинки и пестики, сосчитать их количество (до 10), установить положение завязи – верхняя, нижняя, полунижняя, отметить число плодолистиков и охарактеризовать тип гинецея. Отметить форму соцветия и тип плода. Затем перейти к рассмотрению стебля, листьев, определить способ роста стебля, тип листорасположения, форму листьев, установить характер подземных органов, строение корневой системы [2, 7].

1.2.5. Анализ флоры.

Флористический анализ обычно включает следующие направления: выявление систематического обзора, видового состава флоры и анализ хозяйственно ценных групп растений [7]. Исходя из цели и направления использования видов растений выделяются следующие наиболее важные хозяйственные группы: пищевые, лекарственные, медоносные, кормовые, прядильные, эфирно-масличные и пряные, масличные, сахаристые, красящие, декоративные.

Лека́рственные расте́ния – обширная группа растений , органы или части которых являются сырьём для получения средств, используемых в народной, медицинской или ветеринарной практике с лечебными или профилактическими целями.

Медоносные – так называют растения, у которых находятся особые медовые железки, медовики, или нектарники, выделяющие сладкую сахаристую жидкость, так называемый нектар. Они часто посещаются пчёлами для сбора нектара , пыльцы с цветков и клейкого вещества с молодых листьев и побегов . В ульях эти продукты перерабатываются, соответственно, в мёд , пергу и прополис .

Кормовые растения — дикорастущие и возделываемые растения, используемые в качестве кормов для сельскохозяйственных и диких животных. Подразделяют на пастбищные, сенокосные, силосные и применяемые для приготовления концентрированного корма.

2. Материал и методы исследования.

Место проведения исследования.

Исследовательская работа проводилась в СДТ Березовая Грива поселка Волжский Красноярского района Самарской области.

Время проведения и продолжительность исследования.

Лето 2016 года: июнь – изучение литературы по теме исследования; июль, август – полевые работы: фотографирование, сбор и сушка растений для гербария; 2017-2018 г.г. — работа над оформлением гербария, систематизация и анализ полученных данных, написание научной работы.

Объектами исследования явились только цветущие в этот период лета травы вышеупомянутого пойменного луга.

Фотографирование. Перед сбором растений обязательно производили их фотосъемку в естественной среде обитания при помощи зеркального фотоаппарата SONY модели SLT — A 33 (рис.3).

Рисунок 3. Фотографии цветущих луговых трав.

Сбор растений и гербаризация. Полевые работы проводили в сухую ясную погоду, отбирали здоровые, неповрежденные цветущие растения со всеми надземными органами. Подземные вегетативные органы (корни) мы не собирали, а срезали стебель ножницами. Высушивание собранных растений проводили под прессом, в качестве которого использовали большие книги, переложив образцы дополнительными листами бумаги — прокладками. Влажные прокладки заменяли сухими ежедневно.

Следующий этап – создание гербария (рис.4). При размещении растения на гербарных листах аккуратно расправляли все его части.

Рисунок 4. Работа над гербарием

Высушенные растения монтировали на гербарных листах из плотной белой бумаги. В правом нижнем углу гербарного листа приклеивали гербарную этикетку размером 10×8 см (рис.5). На ней отражали данные о месте и времени сбора образца, указывали семейство, вид, а также имя собиравшего [3].

Определение видовой принадлежности растений. Это был самый сложный, длительный, но увлекательный этап данной работы.

Источник