- Лечение ХОБЛ

- Как происходит заболевание легких

- Как лечится ХОБЛ

- Лечение ХОБЛ с помощью народной терапии

- Что способствует возникновению и развитию заболевания

- ХОБЛ: «история болезни»

- Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы хронической обструктивной болезни легких

- Патогенез хронической обструктивной болезни легких

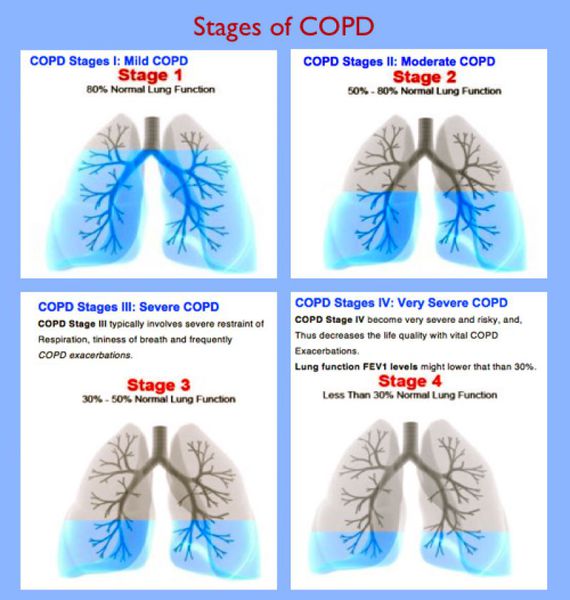

- Классификация и стадии развития хронической обструктивной болезни легких

- Диагностика хронической обструктивной болезни легких

- Лечение хронической обструктивной болезни легких

- Прогноз. Профилактика

Лечение ХОБЛ

Опубликовано: 20 октября 2018

Курение, а точнее ядовитый табачный дым, повреждающий клетки слизистой оболочки, покрывающей наши бронхи, вдыхаемая промышленная пыль и смог, а также вредные химические соединения, генетическая предрасположенность и перенесенные инфекционные заболевания органов дыхания — все это факторы риска, способствующие развитию ХОБЛ. Прогрессирующая из года в год с самого момента возникновения, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) характеризуется нарушением прохождения воздуха через дыхательные пути (собственно обструкция бронхов).

Как происходит заболевание легких

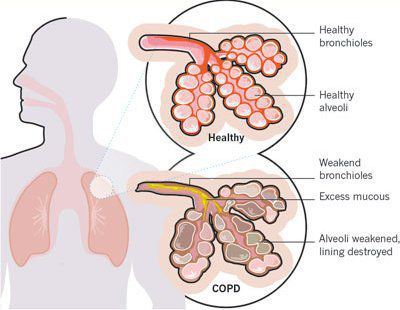

Механизм возникновения заболевания заключается в следующем: из-за воздействия на организм вирусов, химического либо механического раздражения слизистой дыхательных путей увеличивается образование плохо отделяемой бронхиальной мокроты. Именно она и является рассадником бактерий. Также хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) характеризуется поражением клеток, что влечет за собой нарушение отделения мокроты и, соответственно, поддержание постоянного воспалительного процесса.

Основными симптомами заболевания являются мокрый кашель и интенсивная отдышка, которая постоянно нарастает. Наиболее опасна хроническая обструктивная болезнь легких тем, что в самом начале возникновения никак не проявляется, течет очень медленно, годами, а симптомы возникают лишь на тяжелых стадиях в периоды обострений.

Как лечится ХОБЛ

Терапия заболевания делится на два пути лечения ХОБЛ: немедикаментозный и медикаментозный путь. Выбор одного из них обуславливается стадией болезни. Этот же фактор влияет и на интенсивность лечения. Но в основном, если недуг стал требовать медикаментозной терапии, на начальных этапах ее всегда рекомендуют совмещать с немедикаментозными методами лечения хронической обструктивной болезни легких, а именно: кислородотерапией, тренировкой дыхательных путей.

Основой медикаментозной борьбы с заболеваниями дыхательной системы являются препараты бронхорасширяющего действия. Наряду с ними для лечения ХОБЛ активно используют отхаркивающие средства и гормональные ингаляторы. Немаловажную роль играют профилактические вакцины против острых респираторных инфекции, а, прежде всего, гриппа.

Бронхорасширяющие средства так важны при лечении хронической обструктивной болезни легких именно благодаря свойству значительно снижать проявление кашля и отдышки. Среди ингаляционных препаратов предпочтение отдается тем, которые имеют наиболее длительное действие. Именно такое лечение хронической обструктивной болезни легких переносится организмом лучше и легче, нежели постоянное частое применение большого количества препаратов одинаковой направленности. В терапии обострений ХОБЛ может быть назначено применение иммуномодуляторов, в том числе препарата Деринат. Подробнее о препарате и его действии читайте на нашем сайте.

В последнее десятилетие наблюдается тенденция роста смертности от заболеваний дыхательной системы. И цифры статистики продолжают неумолимо расти. Важно помнить, что хроническая обструктивная болезнь легких ХОБЛ требует постоянной профилактики и длительного целенаправленного лечения, ведь недуг, возникнув, является уже необратимым. А потому, важно приложить все усилия для того, чтобы изначально предотвратить его появление и дабы его лечение, впоследствии, не стало образом жизни.

Лечение ХОБЛ с помощью народной терапии

Правильное лечение ХОБЛ народными средствами заключается в выборе таких растительных компонентов, которые способствовали бы разжижению мокроты, увеличивая промежутки ремиссии между обострениями заболевания, и тем самым облегчали проходимость дыхательных путей. Основа лечения ХОБЛ народными средствами — использование полезных свойств растений для борьбы с недугом. Так, давно известно, что многие травяные наборы способны снимать бронхоспазм. В их состав неизменно входят корень солодки, молодой коры калины и первоцвета, а также различные травы.

Благодаря своей эффективности, особое место в лечении ХОБЛ народными средствами занимают ингаляции. В их состав обычно входят листья эвкалипта, ромашку, шалфей, семена льна, цветы мальвы и липы. Также данные компоненты активно используются для приготовления настоев и отваров. В качестве народных средств лечения ХОБЛ активно используют и чеснок, чабрец, листья окопника, молодую кору вяза и муравьиного дерева, цветы красного клевера, очанку и т. д.

Сильным отхаркивающим и противовоспалительным действием обладают сборы для профилактики и лечения ХОБЛ. В составе первых должны преобладать эвкалипт, липа и ромашка в равных долях. Для вторых хорошо подойдет отвар из шалфея и душицы (по 100г) в сочетании с цветками ромашки и мальвы (200г). Данные компоненты необходимо заварить в 200 мл кипятка и настоять примерно 40 минут.

Для эффективного лечения хронической болезни легких при обострении заболевания хорошо подойдет отвар следующего состава: 300г льняных семян в сочетании со 100г цветов ромашки и мальвы, корня солодки и плодов аниса на 400 мл кипятка. 2 ст.ложки настаивать 20 минут.

Большим плюсом является и тот факт, что одновременно с терапевтическим действием лечение ХОБЛ народными средствами укрепляет иммунитет в целом. И главное, они являются совершенно безопасными, за исключением определенных противопоказаний, таких как аутоиммунные заболевание и т. п.

Что способствует возникновению и развитию заболевания

При серьезных стадиях ХОБЛ не стоит полагаться исключительно на народные методы борьбы с заболеванием. Эффективность и действенность такого лечения ХОБЛ значительно повышается при комбинировании народных средств с традиционной физиотерапией и медикаментозными методами.

Профессии из области химической, перерабатывающей промышленности, железнодорожной и других подобных сфер являются потенциально опасными для дыхательной системы человека и угрожают организму возникновением и постепенным скрытым развитием хронической обструктивной болезни легких ХОБЛ. Следует помнить о том, что чем раньше поставлен диагноз, тем лучше. А потому, нужно постоянно заботиться о своем здоровье, а в периоды увеличения длительности и частоты вирусных инфекционных заболеваний наблюдаться у врача в течение продолжительного периода времени.

ХОБЛ: «история болезни»

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — одно из немногих инфекционных заболеваний, которое за последние 15–20 лет показало значительный рост среди населения многих стран мира. Первые попытки классифицировать заболевания бронхо-легочной системы были сделаны в начале 19 столетия, когда появились термины «пневмония» и «бронхит». В 1826 году впервые была описана аускультативная картина бронхита, а в 1838 году известный российский медик Г. Сокольский в своем труде дал описание другого заболевания — пневмосклероза. На тот момент ведущие ученые предполагали, что в основе развития многих заболеваний нижних дыхательных путей стоит именно пневмосклероз, поражающий ткани легкого и получивший название «хроническая интерстициальная пневмония».

На протяжении следующих десятилетий изучению и лечению ХОБЛ были посвящены десятки трудов ученых всего мира. В частности, весомый вклад внес российский медик И. Давыдовский, который такие заболевания, как абсцесс легких, хронический бронхит, бронхоэктатическую болезнь, пневмосклероз и хроническую пневмонию рассматривал, как «хроническую неспецифическую легочную чахотку».

В 2002 году профессор А. Кокосов опубликовал работу, посвященную истории болезни ХОБЛ, в которой указал, что в довоенный период (1930-е года) в советской медицинской практике врачами была явно недооценен первичный катаральный хронический бронхит. Именно отсутствие своевременного и правильного лечения ХОБЛ проявила себя в годы ВОВ, когда при тяжелых физических нагрузках, переохлаждениях и стрессах возросла легочно-сердечная недостаточность у старшей возрастной группы фронтовиков. В послевоенное время этому факту было уделено немало симпозиумов и трудов медиков, а профессором В. Н. Виноградовым был впервые предложен термин «хронические неспецифические заболевания легких» (ХНЗЛ), хотя в то время это выражение широкого распространения не получило.

Сам же термин «хроническая обструктивная болезнь легких» появился в конце 20 века и трактовался, как собирательное понятие, включающее «хронические экологически опосредованные заболевания дыхательной системы с преимущественным вовлечением дистальных отделов дыхательных путей с частично обратимой бронхиальной обструкцией, характеризующиеся прогрессированием и нарастающей хронической дыхательной недостаточностью» (ХОБЛ. История болезни С. А. Бабанов, О. М. Аверина — ред.).

В течение последних лет вопросы диагностики и лечения ХОБЛ неоднократно поднимались учеными. В настоящее время к основным симптоматическим проявлениям хронической обструктивной болезни легких хобл относятся кашель, выделение мокроты и одышка. Само же заболевание определяется, как «…заболевание, характеризующееся частично необратимым ограничением воздушного потока. Ограничение воздушного потока, как правило, носит неуклонно прогрессирующий характер и вызвано аномальной воспалительной реакцией легочной ткани на раздражение различными патогенными частицами и газами».

Читайте интересные статьи на смежные темы:

Источник

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — симптомы и лечение

Что такое хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Никитина И. Л., врача УЗИ со стажем в 26 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) — заболевание, которое набирает обороты, продвигаясь в рейтинге причин смерти людей старше 45 лет. По данным за 2020 год, эта болезнь входит в тройку лидеров смертности населения. Она находится на третьем месте после ишемической болезни сердца и инсульта [6] .

Данная болезнь коварна тем, что основные симптомы болезни, в частности, при табакокурении проявляются лишь через 20 лет после начала курения. Оно долгое время не даёт клинических проявлений и может протекать бессимптомно, однако, в отсутствии лечения незаметно прогрессирует обструкция дыхательных путей, которая становится необратимой и ведёт к ранней нетрудоспособности и сокращению продолжительности жизни в целом. Поэтому тема ХОБЛ представляется в наши дни особенно актуальной.

Важно знать, что ХОБЛ — это первично хроническое заболевание, при котором важна ранняя диагностика на начальных стадиях, так как болезнь имеет тенденцию к прогрессированию.

Если врач поставил диагноз «Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ)», у пациента возникает ряд вопросов: что это значит, насколько это опасно, что изменить в образе жизни, какой прогноз течения болезни?

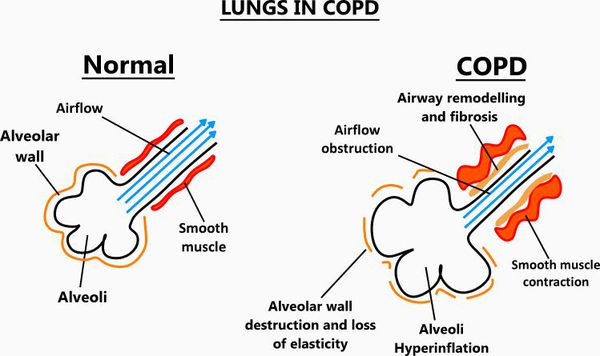

Итак, хроническая обструктивная болезнь лёгких или ХОБЛ – это хроническое воспалительное заболевание с поражением мелких бронхов (воздухоносных путей), которое приводит к нарушению дыхания за счёт сужения просвета бронхов. [1] С течением времени в лёгких развивается эмфизема. Так называется состояние, при котором снижается эластичность лёгких, то есть их способность сжиматься и расширяться в процессе дыхания. Лёгкие при этом находятся постоянно как будто в состоянии вдоха, в них всегда, даже во время выдоха, остается много воздуха, что нарушает нормальный газообмен и приводит к развитию дыхательной недостаточности.

Основными причинами заболевания ХОБЛ являются:

- воздействие вредных факторов окружающей среды;

- табакокурение.

К другим причинам относятся:

- факторы профессиональной вредности (пыль содержащая кадмий, кремний);

- общее загрязнение окружающей среды (выхлопные газы автомобилей, SO2, NO2);

- частые инфекции дыхательных путей;

- наследственность.

Симптомы хронической обструктивной болезни легких

ХОБЛ — болезнь второй половины жизни, чаще развивается после 40 лет. Развитие болезни — постепенный длительный процесс, чаще незаметный для пациента.

Обратиться к врачу заставляют появившиеся одышка и кашель — самые распространённые симптомы заболевания (одышка почти постоянная; кашель частый и ежедневный, с выделениями мокроты по утрам). [2]

Типичный пациент с ХОБЛ — курящий человек 45-50 лет, жалующийся на частую одышку при физической нагрузке.

Кашель — один из самых ранних симптомов болезни. Он часто недооценивается пациентами. На начальных стадиях болезни кашель носит эпизодический характер, но позже становится ежедневным.

Мокрота также относительно ранний симптом заболевания. На первых стадиях она выделяется в небольших количествах, в основном по утрам. Характер слизистый. Гнойная обильная мокрота появляется во время обострения заболевания.

Одышка возникает на более поздних стадиях заболевания и отмечается вначале только при значительной и интенсивной физической нагрузке, усиливается при респираторных заболеваниях. В дальнейшем одышка модифицируется: ощущение недостатка кислорода во время обычных физических нагрузкок сменяется тяжёлой дыхательной недостаточностью и через время усиливается. Именно одышка становится частой причиной для того, чтобы обратиться к врачу.

Когда можно заподозрить наличие ХОБЛ?

Вот несколько вопросов алгоритма ранней диагностики ХОБЛ: [1]

- Кашляете ли Вы каждый день по нескольку раз? Беспокоит ли это Вас?

- Возникает ли при откашливании мокрота или слизь (часто/ежедневно)?

- У Вас быстрее/чаще появляется одышка, в сравнении со сверстниками?

- Вы старше 40 лет?

- Курите ли Вы и приходилось ли курить раньше?

При положительно ответе более чем на 2 вопроса необходимо проведение спирометрии с бронходилятационным тестом. При показателе теста ОФВ1/ФЖЕЛ ≤ 70 определяется подозрение на ХОБЛ.

Патогенез хронической обструктивной болезни легких

При ХОБЛ страдают как дыхательные пути, так и ткань самого лёгкого — лёгочная паренхима.

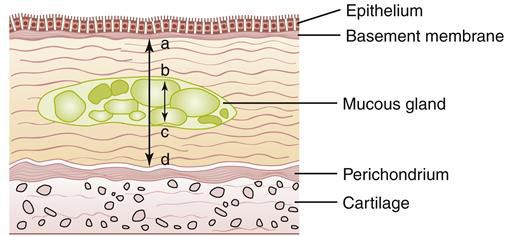

Начинается заболевание в мелких дыхательных путях с закупорки их слизью, сопровождающейся воспалением с формированием перибронхиального фиброза (уплотнение соединительной ткани) и облитерации (зарастание полости).

При сформировавшейся патологии бронхитический компонент включает:

- гиперплазию слизистых желёз (избыточное новообразование клеток) [4] ;

- слизистое воспаление и отёк;

- бронхоспазм и закупорку дыхательных путей секретом, что приводит к сужению дыхательных путей и увеличению их сопротивления.

Эмфизематозный компонент приводит к разрушению конечных отделов дыхательных путей — альвеолярных стенок и поддерживающих структур с образованием значительно расширенных воздушных пространств. Отсутствие тканевого каркаса дыхательных путей приводит к их сужению вследствие тенденции к динамическому спадению во время выдоха, что становится причиной экспираторного коллапса бронхов. [4]

Ко всему прочему, разрушение альвеолярно-капиллярной мембраны влияет на газообменные процессы в лёгких, снижая их диффузную способность. В результате этого возникают уменьшение оксигенации (кислородное насыщения крови) и альвеолярной вентиляции. Происходит избыточная вентиляция недостаточно перфузируемых зон, приводящая к росту вентиляции мёртвого пространства и нарушению выведения углекислого газа СО2. Площадь альвеолярно-капиллярной поверхности уменьшена, но может быть достаточной для газообмена в состоянии покоя, когда эти аномалии могут не проявляться. Однако при физической нагрузке, когда потребность в кислороде возрастает, если дополнительных резервов газообменивающихся единиц нет, то возникает гипоксемия — недостаток содержания кислорода в крови.

Появившаяся гипоксемия при длительном существовании у пациентов с ХОБЛ включает ряд адаптивных реакций. Повреждение альвеолярно-капиллярных единиц вызывает подъём давления в лёгочной артерии. Поскольку правый желудочек сердца в таких условиях должен развивать большее давление для преодоления возросшего давления в лёгочной артерии, он гипертрофируется и расширяется (с развитием сердечной недостаточности правого желудочка). Кроме того, хроническая гипоксемия способна вызывать увеличение эритропоэза, который впоследствии увеличивает вязкость крови и усиливает правожелудочковую недостаточность.