Биология в лицее

Сайт учителей биологии МБОУ Лицей № 2 г. Воронежа, РФ

Site biology teachers lyceum № 2 Voronezh city, Russian Federation

Гуляя по лугу, лесу, парку, мы всегда обращаем внимание на цветущие деревья, кустарники, травы. Как приятно любоваться неповторимой красотой цветов, вдыхать их тонкий аромат, наблюдать за копошащимися в цветках пчёлами, бабочками. Что же объединяет все эти растения?

Во-первых, все они имеют цветок. Отсюда и название растений — цветковые. Ещё эти растения называют покрытосеменными. Дело в том, что семена у них располагаются не открыто на чешуях, а внутри плода. Таким образом, покрытосеменные, или цветковые, растения — это растения, которые имеют цветок и плод с семенами.

Значит, покрытосеменные, или цветковые, растения имеют настоящий цветок . Для них характерно развитие плода , который служит для формирования, защиты и распространения заключённых в нём семян .

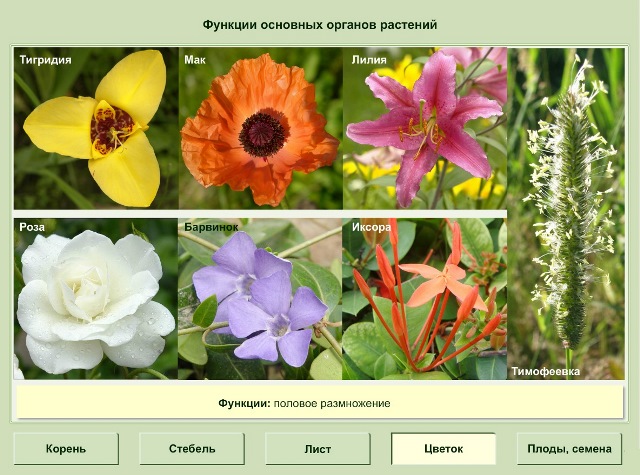

Цветок — орган размножения покрытосеменных растений. Из цветка после оплодотворения развивается плод с семенами.

Плод покрытосеменных растений является органом размножения. Он развивается из цветка и предназначен для формирования, защиты и распространения заключённых в нём семян. Плоды могут быть сухими ( боб, орех ) и сочными ( ягода, яблоко, тыквина ).

Также у покрытосеменных есть корень, стебель и листья. Корень — подземный орган растений. Он закрепляет растение в почве и обеспечивает поглощение воды с растворёнными в ней питательными веществами. Совокупность всех корней растения называют корневой системой.

Стебель — осевой орган растений, который несёт листья, почки и цветки. По стеблю происходит передвижение воды и веществ между корнями и листьями. Различают надземные и подземные стебли, травянистые и деревянистые.

Лист — орган растений, основной функцией которого является фотосинтез. Для осуществления фотосинтеза в клетках листьев есть особый пигмент — хлорофилл. Листья растений также участвуют в дыхании и испарении.

Покрытосеменные — самые высокоорганизованные растения. В настоящее время известно около 250 тыс. разных покрытосеменных растений. Среди них есть как высокие деревья , так и приземистые кустарники и травы .

Дерево — одна из форм растений, имеющая ствол из древесины с лиственной кроной. Деревья делятся по виду листьев на хвойные и лиственные. По сроку жизни листьев деревья делятся на листопадные и вечнозелёные. У листопадных листья опадают осенью, а весной из почек вырастают новые. У вечнозелёных деревьев смена листьев происходит постепенно, в течение всей жизни дерева.

Кустарники — жизненная форма растений. От деревьев кустарники отличаются отсутствием главного ствола и меньшими размерами. Кустарники наиболее часто растут на опушках лесов или в лесах, образуя подлесок. Часто встречаются на вырубках.

Травы — растения, которые не имеют постоянного древесного ствола над землёй. Их листья и стебли отмирают с наступлением холодов. Травы бывают однолетними и многолетними. Произрастают травы в приземном слое лесов, на лугах, в степях, полупустынях, а местами даже и в пустынях.

Цветковые растения можно встретить во всех природных зонах нашей планеты — в тундрах, степях, пустынях. Особенно много их в смешанных лесах.

Покрытосеменные растения имеют важное значение в природе и жизни человека. Они участвуют в образовании необходимого для дыхания живых организмов кислорода. Растения служат пищей и образуют местообитания для животных.

Покрытосеменные растения, такие как пшеница, рис, кукуруза, овёс, гречиха и другие зерновые культуры, являются неотъемлемой частью рациона человека. Не менее важны овощные, плодовые и ягодные культуры: картофель, редис, огурцы, томаты, яблони, вишни, смородина и многие другие.

Ряд растений (лён, хлопчатник) человек с давних времён использует для получения тканей.

Также среди покрытосеменных растений много лекарственных.

Лекарственные растения — группа растений, которые являются сырьём для получения лекарственных средств.

Самыми известными лекарственными растениями являются: алоэ, брусника, зверобой, календула, медуница, клюква, малина, мать-и-мачеха, мята, облепиха, подорожник, ромашка, солодка, шалфей, шиповник и многие другие.

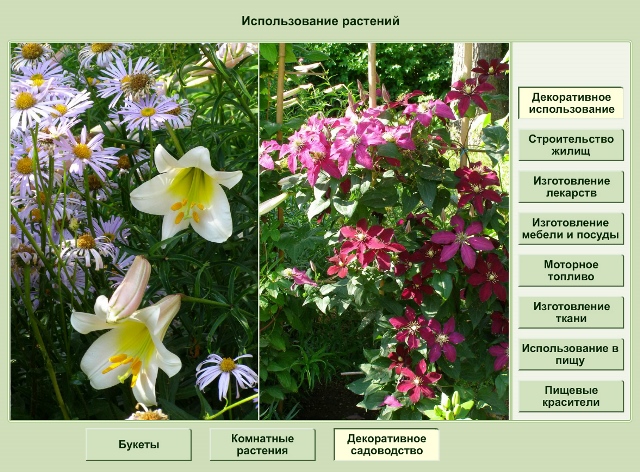

Не менее важна и эстетическая роль растений, которыми человек украшает дома, сады, парки.

Древесина издавна используется в качестве материала для изготовления построек, предметов быта и др.

Покрытосеменных растений на нашей планете много. Однако в последнее время из-за хозяйственной деятельности человека их число стало сокращаться. Люди массово вырубают леса, распахивают степи, осушают болота, загрязняют почвы. В результате некоторые виды растений исчезают или становятся очень редкими.

Покрытосеменные, или цветковые, растения имеют корень, стебель, лист, цветок и плод с семенами. Среди покрытосеменных много пищевых, лекарственных, декоративных растений.

Источник

Покрытосеменные

Отдел покрытосеменные (цветковые) самый многочисленный, он включает 235-250 тысяч видов. Его представители обитают по всему миру: от холодной тундры до жарких тропиков, отдельные виды освоили пресные и морские водоемы.

Покрытосеменные составляют большую часть массы растительного сообщества, являются звеном в цепи питания (продуцентами) — важнейшими производителями органических веществ на суше, как водоросли — в морях и океанах.

В настоящее время цветковые господствуют на Земле. Такое доминирующее положение им позволили занять прогрессивные особенности:

- Возникновение цветка

Цветок — генеративный орган покрытосеменных (цветковых), высшая ступень полового размножения. Цветок характерен только для покрытосеменных растений, ни один из других отделов подобным генеративным органом не обладает. По своему строению цветок это видоизмененный обоеполый стробил, гомологичный стробилам голосеменных.

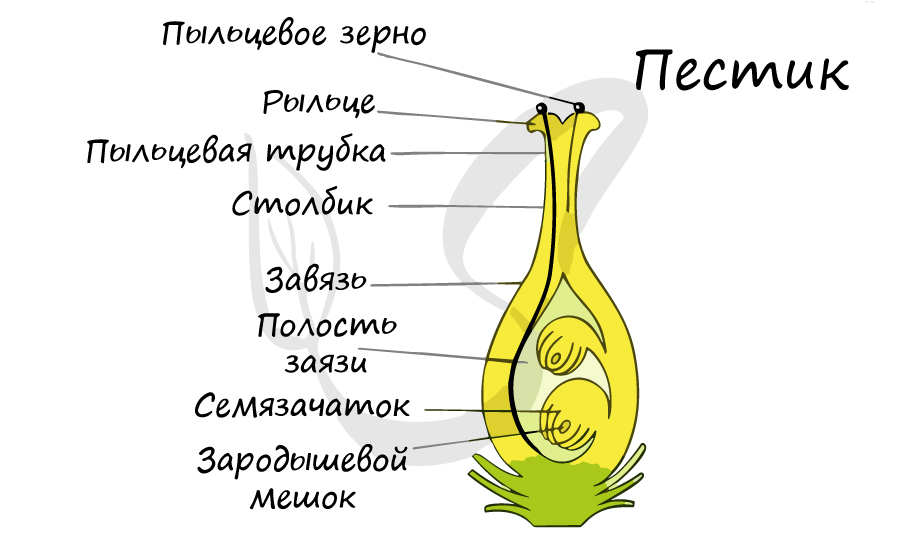

В отличие от голосеменных, у которых семязачатки лежат открыто на семенных чешуях, у цветковых семязачаток находится в замкнутом вместилище — завязи, сформированной из плодолистика (-ов).

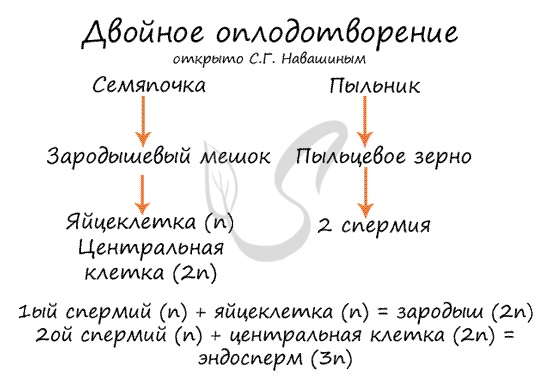

Двойное оплодотворение, открытое Навашиным Сергеем Гавриловичем, уникальное явление, характерное только для цветковых. Оно связано с тем, что в зародышевый мешок попадают два спермия, один из которых (n) сливается с центральной клеткой (2n), с образованием запасного питательного вещества — эндосперма (3n). Другой спермий (n) сливается с яйцеклеткой (n) с образованием зиготы (2n), из которой развивается зародыш.

У цветковых появляется плод — генеративный орган, служащий для защиты и распространения семян.

Хорошо развита проводящая ткань

Ксилема — проводящая ткань, обеспечивающая восходящий ток воды и растворенных в ней минеральных солей, представлена не трахеидами, а сосудами. Во флоэме ситовидные элементы окружены клетками-спутницами.

У покрытосеменных мы не найдем антеридиев и архегониев: гаметофиты максимально редуцированы.

В процессе опыления покрытосеменных участвуют насекомые, летучие мыши, птицы. Также опыление может происходить с помощью воды или ветра.

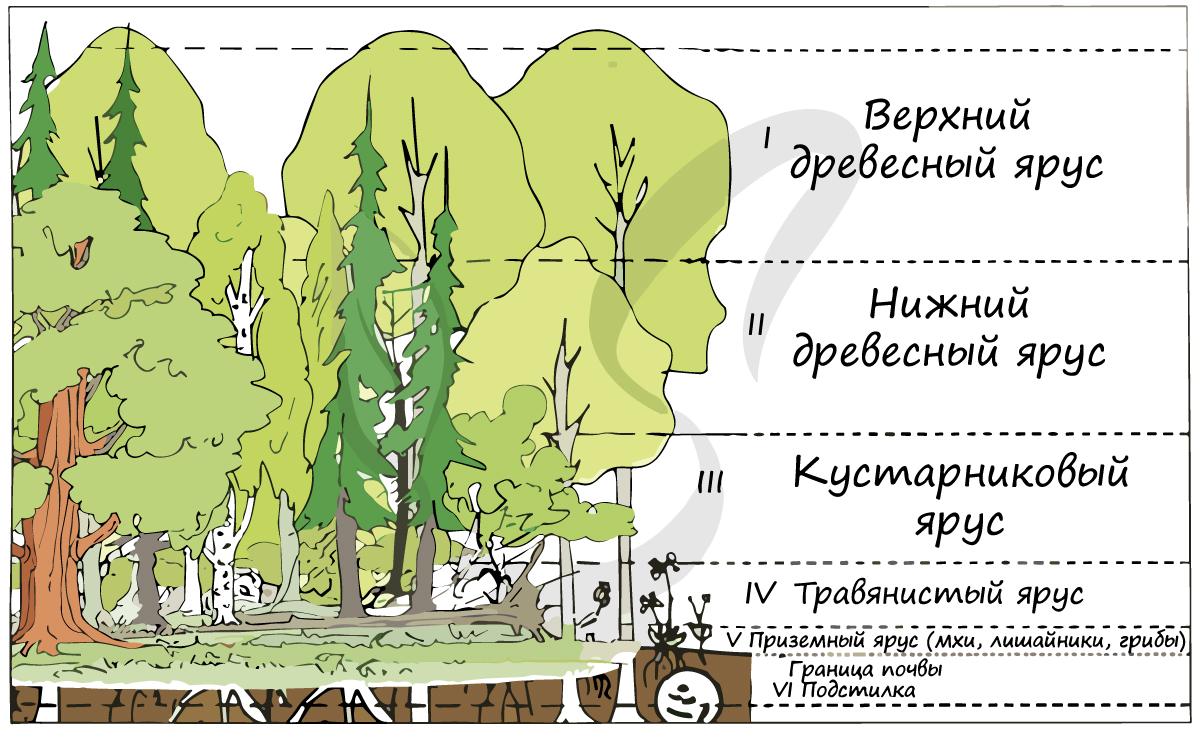

Особенностью цветковых является способность образовывать многоярусные сообщества, более устойчивые и продуктивные.

Многоярусность растительного сообщества служит приспособлением к равномерному распределению света: светолюбивые растения занимают верхний ярус, а теневыносливые растения отлично чувствуют себя в тени светолюбивых 🙂

Классы покрытосеменных

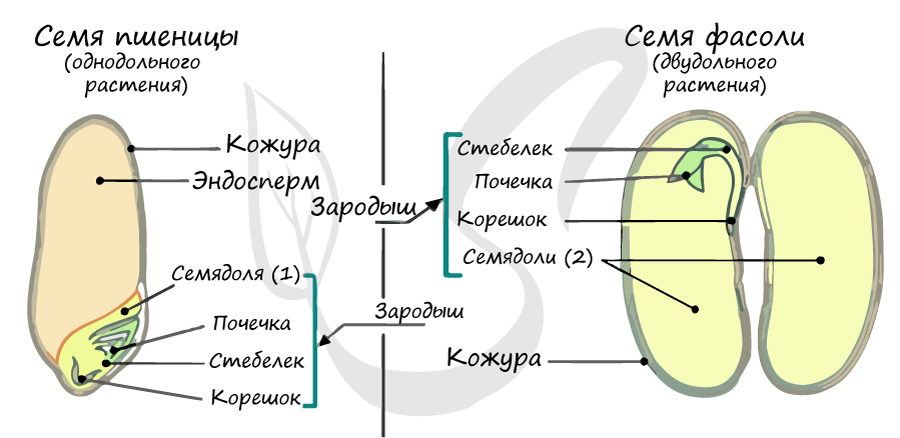

Отдел покрытосеменные состоит из двух классов: однодольные и двудольные. К классу двудольных относятся семейства: крестоцветные, сложноцветные, розоцветные, бобовые (мотыльковые), пасленовые. Класс однодольные включает в себя семейства: злаковые, лилейные. Для каждого класса имеются характерные признаки.

- Двудольные — семейства: крестоцветные, сложноцветные, бобовые, розоцветные, пасленовые

- растение состоит из стебля, корневой системы, листьев и цветка;

- семя защищено околоплодником — оболочкой, которая обеспечивает его сохранность при распространении;

- семязачатки и семена хранятся в завязи и плоде;

- женский заросток представляет собой зародышевый мешок с восемью ядрами, а мужской — пыльцевое зерно, состоящее из вегетативных и генеративных клеток;

- двойное оплодотворение — спермии (мужские гаметы) цветка воздействуют одновременно на яйцеклетку и ядро зародышевого мешка;

- для размножения растению необходимо опыление, которое может осуществляться по воздуху или воде, а также с помощью переноса пыльцы птицами и насекомыми;

- завязь оплодотворённого цветка преобразуется в плод, семяпочка — в семя, зигота — в зародыш семени, вторичное ядро — в эндосперм;

- половое размножение с постоянной сменой поколений.

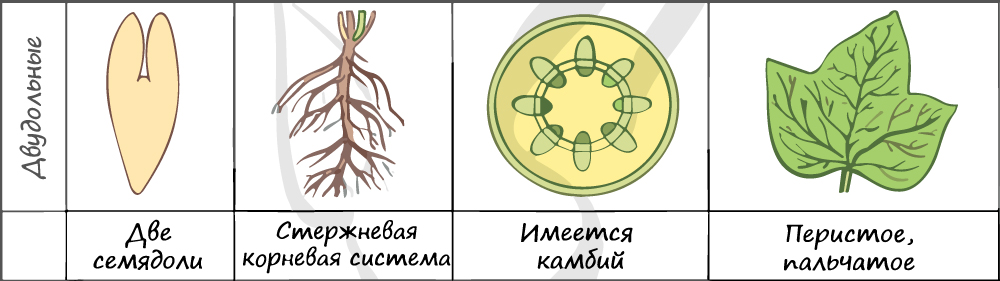

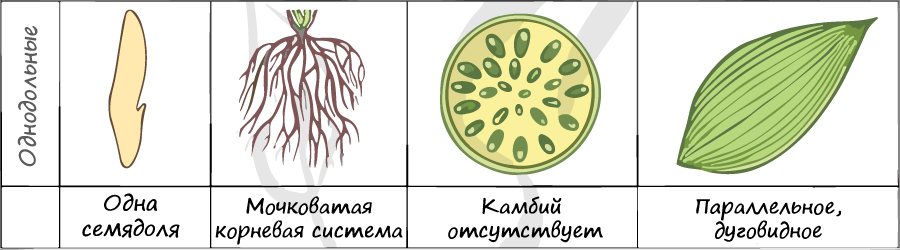

- для однодольных характерна корневая система мочковатой формы, состоящая в основном из придаточных отростков, а для двудольных — мощный главный корень в форме стержня;

- листья растений первого класса имеют простую структуру и состоят из обычной цельной пластинки, в то время как у второго они могут иметь более сложное строение;

- жилкование у однодольных параллельное или дуговое, а у двудольных — сетчатое;

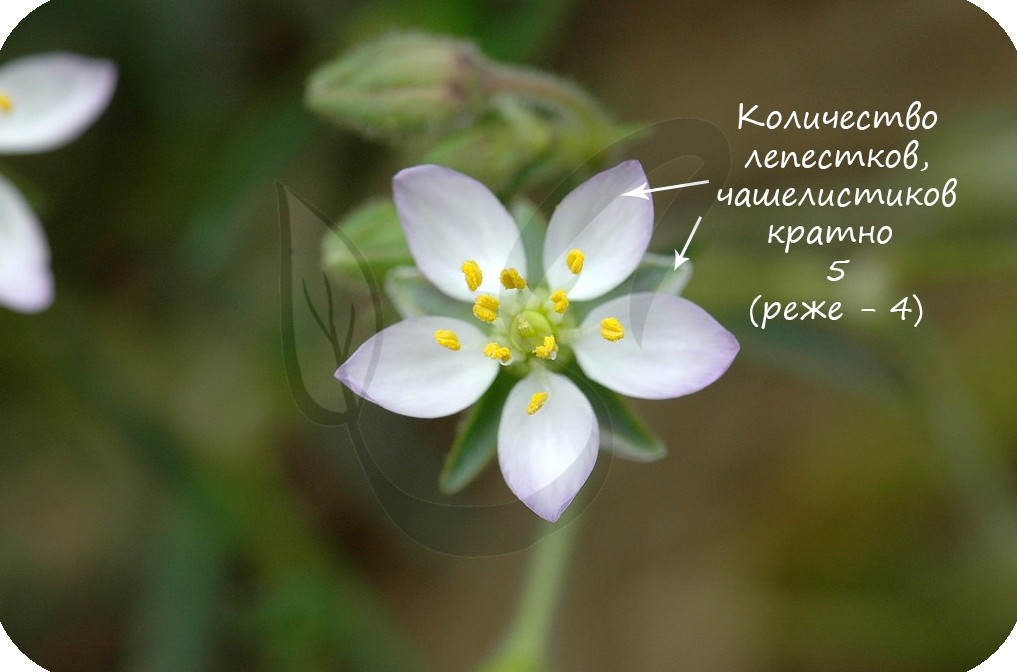

- для растений с одной семядолей характерно количества частей цветка, кратное трём, а с двумя — четырём или пяти;

- у однодольных покрытосеменных нет камбия — образовательной ткани, обеспечивающей рост стебля и корней в толщину;

- проводящие пучки у двудольных расположены в виде кольца, а у родственного класса — беспорядочно и хаотично.

- стебель-соломина;

- небольшие корни с развитыми придатками;

- сворачивающиеся при жаре листки;

- простые цилиндроподобные цветки, собранные в злаки;

- сухие невскрывающиеся плоды;

- опыление ветром.

- подземные луковицы или клубнелуковицы, которые формируются из побегов и могут защитить почки от неблагоприятного воздействия внешней среды во время жары заморозков;

- прямой или вьющийся надземный стебель, который называется цветочной стрелкой;

- узкие мясистые листья;

- широкое разнообразие соцветий;

- цветки обоеполые;

- плод-коробочка или ягода;

- опыление насекомыми, в тропических широтах также птицами, редко — ветром.

- пищевая промышленность, изготовление кормов для животных;

- медицина — как лекарственные растения в составе различных препаратов;

- дизайн интерьера и ландшафта — как декорации;

- ремесло — для изготовления духов, косметических средств, красителей, масел и прочего;

- в культуре как подарки и сувениры;

- в науке для исследований генетики.

- В составе зародыша обычно имеется две семядоли

В семядолях содержится запас питательных веществ. При надземном прорастании семядоли (зародышевые листья) могут выполнять функцию фотосинтеза.

Листья двудольных простые и сложные, для двудольных характерно перистое и пальчатое жилкование.

За счет камбия растения растут в толщину, возможен вторичный рост осевых органов (стебля и корня).

Корневая система чаще всего стержневого типа, с хорошо выраженным главным корнем, от которого отходят боковые корни. Главный корень развивается из зародышевого корешка.

Цветки пятичленные, реже встречаются четырехчленные. Хорошо обособлены чашечка и венчик.

Цветок с простым околоцветником. Цветки чаще трехчленные, четырехчленные. Никогда не бывают пятичленными.

Эндосперм семени

Эндосперм (от греч. endon — внутри + греч. sperma — семя) — запасное питательное вещество, у покрытосеменных триплоидный (3n).

Эндосперм в семени есть у подавляющего большинства однодольных (лука, ландыша, пшеницы) и двудольных (тмина, хурмы, фиалки). Отсутствует эндосперм в семенах тыквенных, крестоцветных (капусты), сложноцветных (подсолнечника), бобовых (гороха, фасоли), также у — березы, липы, дуба, клена, так как на ранней стадии развития растущий зародыш поглощает эндосперм.

Жизненный цикл

Из генеративных почек спорофита развиваются цветки. У взрослого растения спорофита (2n) в цветке в гнездах пыльников тычинок в ходе микроспорогенеза образуется пыльцевое зерно (n) — мужской гаметофит. В завязи пестика в семязачатке формируется женский гаметофит — зародышевый мешок, внутри которого находятся центральная клетка (2n) и яйцеклетка (n).

В результате опыления (насекомым, ветром, человеком) пыльца с тычинок переносится на рыльце пестика. Пыльцевое зерно состоит из вегетативной и генеративной клеток. Вегетативная клетка начинает растворять ткани пестика, образует пыльцевую трубку и прорастает до зародышевого мешка. Генеративная клетка делится, образуя два спермия (n), из которых один сливается с центральной клеткой (2n) с образование эндосперма (3n) — запасного питательного вещества. Другой спермий (n) сливается с яйцеклеткой (n), образуя зиготу (2n).

В дальнейшем из семязачатка формируется семя, а завязь превращается в околоплодник — образуется плод. Своим внешним видом плоды привлекают животных, и те их охотно поедают) Благодаря семенной кожуре семена не подвергаются расщеплению в желудочно-кишечном тракте человека и животных. Они выходят из ЖКТ в неизменном виде и остаются способны к прорастанию: так происходит расселение растений. Попав в благоприятные условия, они прорастают в спорофит (2n). Цикл замыкается.

Значение покрытосеменных

Покрытосеменным в жизни человека отведено важное место. Только подумайте — почти все культурные растения принадлежат к этому отделу! Цветковые имеют медицинское значение, из многих растений изготавливаются лекарства. Их древесина используется для изготовления бумаги, мебели, применяются в промышленности.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Покрытосеменные растения — характеристика и особенности

Происхождение и эволюция

Всего цветковые существуют около 140 миллионов лет — первые представители фауны с похожим строением появились в юрском периоде. Это были довольно примитивные и малочисленные виды. Древнейшими представителями цветковых считаются представители семейства нимфейные или кувшинковые. В середине мелового периода (около 100 миллионов лет назад) покрытосеменные уже были довольно широко распространены в мире. В конце мела они оказались доминирующей формой жизни и покрывали значительную часть суши. Примерно тогда же начали появляться предки многих современных растений — дуба, клёна, магнолии, бука. Одной из главной особенностей эволюции цветковых стала их высокая приспосабливаемость к изменяющимся условиям, что позволило им произрастать на разных географических широтах. Они отличаются огромным многообразием форм, размеров, способов развития и размножения. Среди цветковых можно найти водные и наземные, ползучие, вьющиеся, карабкающиеся и прямостоящие растения, которые растут и процветают во всех уголках Земли, от тропических лесов и долин рек до солёных морей и альпийских лугов. Другой интересной особенность эволюции покрытосеменных является большое разнообразие форм водяных растений. Они не произошли от водорослей напрямую, а эволюционировали от наземного предка в результате смены условий, потому отличаются сложным строением и большим количеством приспособительных механизмов.

Основные признаки

К другим типичным признакам покрытосеменных относятся ситовидные трубки на стебле, широкие пластинчатые листья со сложной системой сетчатых жилок, цветки циклической формы. Но стоит отметить, что ни один из характерных признаков группы не свойственен всем без исключения её членам. Принадлежность вида к цветковым определяется по общему числу признаков, но некоторые из них могут отсутствовать.

Классы покрытосеменных

Отличия в таблице указывают на то, что к группе однодольных относятся более примитивные растения, такие как орхидеи, пальмы, злаковые. Их общее количество насчитывает 60 тысяч видов.

В класс двудольных входят высокоразвитые деревья и кустарники, в том числе многочисленные плодовые и декоративные культуры. Их общее количество достигает 180—190 тысяч.

Семейства однодольных

Одно из самых важных семейств — это злаковые. Они относятся к классу однодольных и насчитывают около 10 тысяч видов в 700 родах. Эти представители флоры хорошо приспосабливаются к любым климатическим зонам и одинаково часто встречаются в тропиках и местах умеренным климатом. В арктических широтах они составляют основную часть растительности. Кроме того, они очень важны для формирования растительного покрова лугов, лесов, заболоченных участков и торфяников, степей, саванн и прерий. Их приспособляемость обусловлена особенностями физического и биохимического строения растений, среди которых:

Другое семейство однодольных — лилейные. Их называют самыми примитивными представителями покрытосеменных. Включают около 4 тысяч видов в 200 родах, но учёные пока не полностью сошлись в их делении и систематике. Растут во многих регионах земного шара, больше всего распространены в субтропиках, степных зонах полупустынях, но встречаются и на альпийских лугах. Отличительные черты лилейных:

К примерам цветковых растений из семейства лилейных можно отнести самые разные виды, от ландышей до лука. Бо́льшую часть из них составляют многолетние травы, реже встречаются деревья и кустарники.

Двудольные растения

Семейство бобовых получило своё название за плоды в виде бобов или стручков. Оно состоит из 24,5 тысяч растений, объединённых в 946 родов. К особенностям, которые могут указать на принадлежность к этому классу, относятся стоячие вьющиеся стебли, сложные по строению листья с прилистником и цветы из пяти лепестков. Цветы обоеполые. Опыляются насекомыми. К семейству паслёновых относятся травы, кусты и маленькие деревья. К особенностям, которые могут показать принадлежность вида к ним, относится расположение листьев. В вегетативной части они растут попеременно, а в цветоносной — попарно. Из-за этого стебли у представителей флоры кажутся разветвлёнными на две или три части. Другие особенности семейства — соцветия в форме завитков, небольшое количество тычинок равной длины, похожие на почки семена, плоды в виде ягод или коробочек.

Крестоцветные растения разделены на 4 тысячи видов, которые включают 400 разновидностей. В семейство входит много двулетних монокарпических растений с особой схемой цветения — они размножаются только один раз на последнем году жизни. К особенностям также относится стержневая корневая система (реже встречаются корнеплоды), простые листья без прилистника, толстый стебель, 6 тычинок, плод-стручок и кистеобразные соцветия. Ещё одним интересным семейством двудольных растений являются астровые, или сложноцветные. Это одна из самых больших групп, которая насчитывает почти 40 тысяч видов в 1911 родах. Их можно найти в любом уголке земного шара, от тундры до тропиков. Основной особенностью семейства является соцветие-корзинка, которое образуется из множества очень мелких цветков. Кроме того, для них характерен развитый корень-стержень и плод-семянка, не содержащий белка.

Хозяйственное значение

Существуют и более экзотические способы применения цветковых растений. Например, стебли бамбука в некоторых странах используют как замену водопроводным трубам, а злаки высаживают для прекращения движения песков в пустынях.

Экологическое положение

Эти растения получили центральную нишу в экосистемах и в какой-то мере повлияли на эволюцию почти всех животных и птиц, для которых они были источником пищи и основой среды обитания. Между тем большую роль в этом деле сыграла и деятельность человека — в частности, окультуривание растений и выведение новых сортов, приспособленных под разные условия.

Несмотря на это, отдельные виды покрытосеменных находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу. Причиной этого является в основном деятельность людей — вырубка лесов, пожары, осушение и затопление зон для ведения сельского хозяйства, накопление газа в атмосфере.

Покрытосеменные растения — наиболее распространённая и разнообразная группа представителей флоры. Они играют очень важную роль как в жизни человека, так и в развитии экосистем. Разные классы, подклассы, семейства и виды цветковых могут очень сильно отличаться друг от друга и не иметь почти никаких общих внешних черт и особенностей жизнедеятельности, кроме защищённого околоплодником семени.

Источник