Лекарственные растения Удмуртии

Лекарственные и ядовитые растения зачастую находятся рядом с нами, просто мы не всегда знаем об их целебных свойствах.

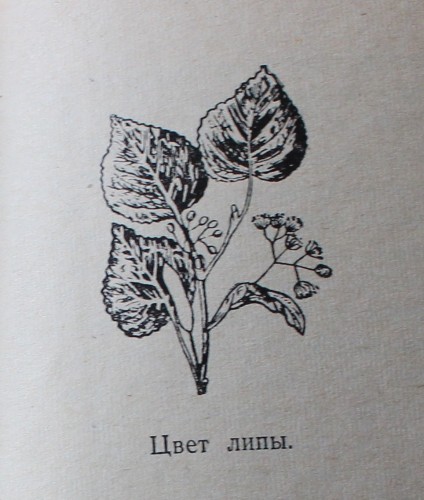

В смешанных лесах центра и юга Удмуртии широко распространена липа, которая в небольшом количестве доходит до северной границы республики. В медицине цветки липы применяют вместе с крыловидными прицветниками.«Липовый цвет» — это старинное потогонное средство при простудных заболеваниях.

Цветки используют и как наружное средство для приготовления мягчительных припарок и полосканий горла при ангинах. Липовый мед считается лучшим лечебным медом, он содержит много витаминов.

На лугах, вдоль дорог, в садах, около домов, на улицах в больших количествах растет одуванчик. В медицине применяются корни одуванчика в качестве горечи, тонизирующей функцию пищеварительных желез и возбуждающей аппетит; при геморроидальных припадках; как легкое слабительное при хронических запорах; как желчегонное.

В народной медицине крепкий отвар растения применяют для повышения аппетита, улучшения пищеварения, для очищения почек, а свежий сок – для лечения болезней кожи. Весной свежие молодые листья употребляются как кровоочистительное и желчегонное средство при болезнях печени. Корни одуванчика собирают осенью и сушат на воздухе.

В хвойных лесах Удмуртии растет плаун булавовидный, жесткое растение с длинным стелющимся стеблем, от которого вверх поднимаются ветви. Стебли и ветви покрыты мелкими узкими листочками. На веточках развиваются цилиндрические колоски со спорами.

В медицине применяют зрелые споры плауна и стебли с листьями. Зрелые и сухие споры употребляются в медицине в качестве детской присыпки, как обволакивающее кожное раздражающее средство. В народной медицине траву плауна применяют при заболевании мочевого пузыря , печени, дыхательных путей, при недержании мочи, при болях в желудке, воспалении желудка и кишечника, для присыпки ран. Зрелые колоски собирают с июля до сентября и сушат до полного высыхания спор.

Применяется в медицине самое обычное придорожное растение – подорожник большой. Препараты подорожника находят применение в клиниках при язвенной болезни и гастритах. Семена подорожника – хорошее слабительное средство при хронических запорах, при колитах.

В народной медицине подорожник издавна используют как заживляющее и кровоостанавливающе средство и применяют при ушибах, порезах, язвах, нарывах, ожогах, укусах насекомых, прикладывают к мозолям. Листья собирают во время цветения, а семена – до созревания.

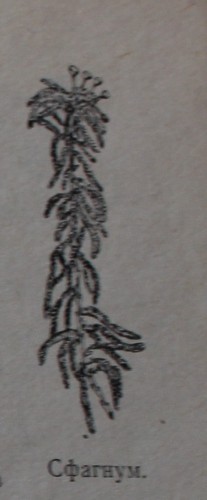

На болотах, в заболоченных лесах, на сплавинах в больших количествах растет сфагновый мох, или сфагнум. Дернинки у сфагнума тонкие, слабые, ветвистые. Главный стебель и ветви густо покрыты мелкими листочками. На верхушке стебля ветви расположены очень густо и имеют желтоватую, бурую или красную окраску. Стебель беловато-зеленый.

Сфагнум обладает высокой гигроскопичностью, поглощая воды в 10-20 раз больше своего веса. Кроме того, сфагнум обладает антисептическим действием, так как содержит фенолоподобное вещество – сфагнол. Поэтому сфагнум является материалом при лечении гнойных ран. При острых заболеваниях кишечника применяется образующийся из сфагнума торф. Торф используется и наружно в виде торфяной грязи для припарок при лечении язв.

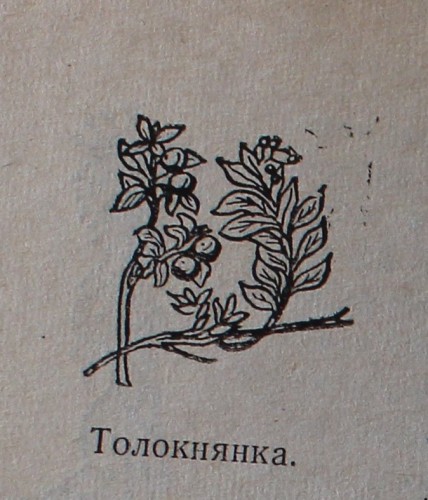

В сухих сосновых лесах центра и юга республики встречается небольшой вечнозеленый кустарник толокнянка, которую называют медвежьей ягодой. По внешнему виду толокнянка походит на бруснику. Отличается она тем, что на ее листочках хорошо видны с обеих сторон вдавленные сетчатые жилки.

Листья толокнянки применяются в медицине как мочегонное, антисептическое и вяжущее средство при катарах мочевого пузыря и мочевых путей, при кровотечениях и воспалении почек, при каменной болезни, камнях в мочевом пузыре. Листья собирают во время цветения с ветвями и сушат, а ветви потом выбрасывают.

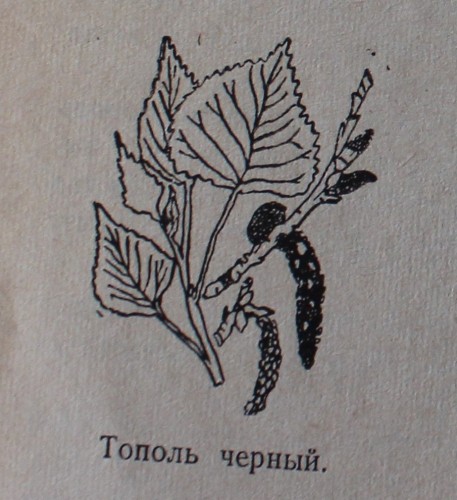

По берегам Камы и Валы в Удмуртии растет тополь черный или осокорь. Это высокое дерево до 24 м высоты с толстым стволом и раскидистой кроной. Листья треугольные или ромбические, сверху темно- и снизу светло-зеленые.

С лечебной целью используются почки, молодые листья, собираемые весной, и уголь, приготовляемый из древесины.

Почки употребляются для приготовления тополевой мази – мягчительного и болеутоляющего средства. Настой из почек помогает при ревматизме. В народной медицине экстракты и настой из почек используют ка средство, успокаивающее нервную систему, а в виде экстрактов и мази – как противоревматическое средство. Тополевый уголь применяют иногда при нервных заболеваниях кишечника.

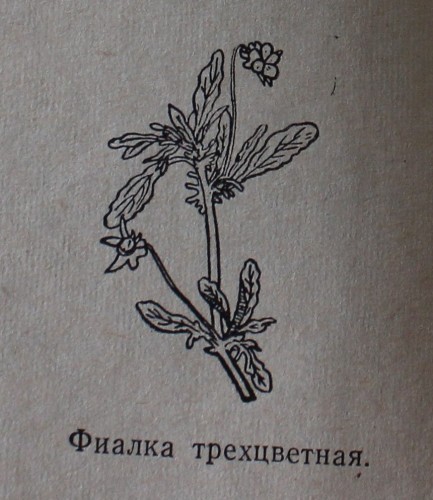

С ранней весны до поздней осени на лугах, опушках, полях цветет фиалка трехцветная, или анютины глазки. Фиалка трехцветная имеет лежачий или восходящий стебель. Листья с надрезанными прилистниками. У цветов два верхних лепестка фиолетовые, а три нижних – желтые.

Из травы и корней этого растения готовят препарат «тривиолин», применяемый в каплях от кашля. В народной медицине растение употребляют в качестве составной части противозолотушного чая, называемого «авериным» чаем, против сыпи, рахита у детей, при накожных болезнях.

При сборе лекарственного сырья нужно всегда оставлять часть растений для размножения.

Источник

Лечебные, съедобные и ядовитые травы Удмуртской Республики

Удмуртия располагается двух ландшафтных зонах: таежной и подтаежной. В значительной степени на климатические условия в республики оказывает влияние развитая речная сеть. На дерново-подзолистых почвах преимущественно произрастают темнохвойные леса, богатые фауной. В подтаежной зоне климат более теплый. Леса образованы смешением как темнохвойных, так и широколиственных пород, таких, как липы, клены, вязы. Смешанные леса формируют дерново-подзолистые, а также серые лесные почвы. Основные лесообразующие породы: сибирская и финская ель, сибирская пихта, а также сосна, береза, липа и осина.

В южных районах чаще встречаются дубы, вязы и клены. Север республики большей частью покрывает темно-зеленый ковер южной тайги, изредка прерываемый пашнями и приречными лугами. Преобладающими здесь являются пихтово-еловые леса и сосновые боры. Почти повсюду в подлеске можно встретить осину, багульник, шиповник и жимолость.

В траве прячутся брусника, черника, голубика и линнея северная. Мхи здесь почти не встречаются, так как их росту мешают травянистые растения, характерные для широколиственных лесов. Здесь легко встретить копытень, чистец лесной, воронец колосистый и многие другие растения. По мере продвижения к югу, можно заметить, что тайгу постепенно сменяют смешанные леса. Первый ярус образует липа мелколистная, рядом с которой часто соседствует дуб обыкновенный, реже – вяз, или ильм. Хвойные породы представляют ель и пихта. Подлесок часто образован лещиной обыкновенной и бересклетом бородавчатым.

Источник

Дикорастущие растения в удмуртской кухне

Съедобные дикорастущие растения во все времена играли важную роль в питании человека. Уже давно известны питательные свойства побегов и кореньев трав, плодов ягодных растений. Особая ценность в использовании дикорастущих растений в том, что они содержат нужные для организма витамины и микроэлементы, органические кислоты и множество других полезных веществ.

С началом весны на столах наших предков неизменно появлялись блюда из диких растений. Собирали молодые побеги полевого хвоща, крапиву, осот, дягиль, щавель, борщевик, свербигу, сныть. Их ели в свежем виде, использовали для заправки супов и холодных похлебок, начинок домашней выпечки и пельменей. Дикие растения значительно расширяли рацион питания и заменяли овощи. Удмурты огородничеством почти не занимались, овощи выращивались в незначительном количестве.

В тяжелейшие для населения нашей страны годы послереволюционных и военных лет дикорастущие растения в прямом смысле спасали жизни людей от голодной смерти. «Летом нас спасала сама природа. Мы ели дудник, которого в лесу было достаточно много, ели тмин, головки клевера, еловые и сосновые почки, которые мы называли северихой. Почти деликатесом были пестики, лакомством была земляника», — вспоминает «дитя войны» Колупаев Виктор Федорович, уроженец д. Рожки Красногорского р-на.

В 1921-22 гг. губернии Поволжья, а также Дона, Северного Кавказа и Украины были поражены сильнейшей засухой. Зима была малоснежной. На территории Удмуртии дожди прошли лишь в апреле и начале мая, когда озимые всходы едва показались из-под снега. Затем наступила засуха, погубившая и озимые, и яровые всходы. Влага, которая сохранилась в почве после таяния снегов, не могла в достаточном количестве обеспечить рост растений. Кроме того, в июне град побил не только всходы на полях, но и огородные культуры. В результате засухи выгорели травы, что привело к нехватке кормов, а впоследствии и падежу скота. Разразился страшный голод, который не обошел и деревни Глазовского уезда. В некоторых волостях ситуация с продовольствием была такой тяжелой, что жители были вынуждены питаться различными суррогатами, конским калом, куколем, лебедой, древесиной и прочим подножным кормом.

| ||

Кроме специалистов-ботаников сегодня вряд ли кто знает, что такое куколь. Это обыкновенный сорняк из семейства Гвоздичные, засоряющий посевы зерновых культур и льна. Ученым хорошо известно о содержании в семенах этого растения опасных алкалоидов. Но, видимо, для голодающего в то время населения этот факт не был значим, а может, и вовсе не был известен.

Люди руководствовались опытом предков, которым тоже приходилось переживать неурожайные годы.

Из воспоминаний жителя русской деревни Чабаны Карсовайской волости Глазовского уезда, жившего во второй пол. XIX в.: «Урожаи были низкими, земли было мало и хлеба на целый год не хватало и со второй половины зимы к тесту приходилось добавлять лебеду, кукаль и даже молотую сосновую или еловую кору и лапник. Трудно жилось в те времена в деревне. Молили бога, чтобы он скорее послал весну. С весной к людям приходил подножный корм, в пищу шли травы, коренья, грибы, ягоды. Народ хорошо знал, что съедобно, что нет. Травы и коренья применялись в пищу как в сыром виде, так и в вареном. Щи из щавеля и крапивы были любимым лакомством ранней весной не только детей, но и взрослых».

Лебеда (удм. — пот, вожпот) как пищевое и очень питательное растение известна еще с глубокой древности. Эта трава, устойчивая к засухе, на протяжении многих столетий спасала народы Европы от голода в периоды неурожаев и войн. В суровые годы Великой Отечественной войны в лебеде и сходной с ней мари белой находили спасение от голода жители тыловых районов нашей страны. Листья и семена лебеды подмешивали в скудную муку для увеличения припека хлеба и повышения питательности. Астраханцева Мария Артемьевна из д. Б. Полом Красногорского р-на вспоминает: «Мама всегда говорила — не беда, что в огороде лебеда, хуже нет беды, если нет в огороде лебеды».

| ||

В голодные военные годы в пищу шли и вареные корни лопуха (удм. — арыкман). Они замещали собой картофель. А молодые листья и орешки липы (беризь) сушили, толкли до состояния порошка, смешивали с мукой и выпекали лепешки. На липовые листочки клали ягоды малины, сушили на солнце — получалось в виде печенья, которым лакомились дети.

| ||

В наши дни эти растения вряд ли еще кто собирает. Об их бесценном значении помнят лишь пожилые люди, чье детство выпало на тяжелые военные годы. Однако есть растения, которые по-прежнему из года в год собираются и используются в пищу.

Самое популярное, широкоупотребляемое на севере Удмуртии съедобное растение — борщевик сибирский (гоночырс, ӵыжычырс, колыс). Это достаточно распространенное в наших краях зонтичное растение, до метра высотой, с толстым стеблем, покрытым мелкими волосками. Зонтики этой травы, в отличие от опасного гиганта борщевика Сосновского, покрыты зеленовато-желтыми цветками.

| ||

В пищу используются стебли и листья молодого борщевика. Толстый, сочный стебель с приятным сладковатым вкусом употребляют в сыром виде, предварительно очистив кожицу. Из листьев готовят супы, окрошки на сметане, простокваше, кефире или квасе. Листья идут на приготовление начинок для пирогов и перепечей.

Повсеместно распространен рецепт блюда из борщевика, так называемый «кезьыт чырс» (букв. «холодный борщевик»). Он достаточно прост в приготовлении, и скорее напоминает окрошку. Листья борщевика промывают, отваривают в подсоленной воде, отжимают и остужают. Размельченные листья заливают сметаной (или кефиром, простоквашей), либо квасом, все перемешивают.

Готовят еще так называемый «пӧсь чырс» (букв. «горячий борщевик»), когда отваренные и отжатые листья употребляют в горячем виде с добавлением сливочного масла или сметаны.

Борщевик на вкус кисловатый (отсюда и народное название – «чырс», что в переводе с удм. означает «кислый, кислятина»), он придает блюдам особенный, пикантный вкус, поэтому дополнительно никакие специи не используются.

Источник