Береза: одно дерево – сто рецептов для здоровья

Береза не просто один из символов нашей страны: еще с древних времен она ценилась за свои полезные свойства.

С середины весны люди заготавливали сок, березовый деготь и уголь, собирали молодые ветки, кору, почки и листья, которые применялись в качестве целебных средств, для украшения жилища и оберегов, приготовления блюд и, конечно же, бани.

В березовых листьях содержатся витамины А, С и группы В, а также дубильные вещества, сапонины, флавоноиды и эфирные масла. Короткий по сравнению с другими лекарственными растениями список полезных веществ отлично компенсируется их высокой концентрацией и тем, что березовые листья редко вызывают нежелательные реакции в организме.

Как заготовить сырье?

Березовые листья собирают в течение всей весны и лета, однако самыми полезными считаются майские, – они клейкие и обладают приятным ароматом. Лучше всего класть их в корзину или бумажный пакет, т.к. в другой таре они могут начать преть.

Сушить листья необходимо в темном, сухом и хорошо проветриваемом помещении. Перед сушкой разложите их на бумаге так, чтобы они не наслаивались друг на друга. Кроме того, листья можно сушить и на улице, но не под прямыми солнечными лучами.

Сушеные листья сохраняют свои лечебные свойства до 2 лет, если хранить их в картонных коробках, жестяных банках или бумажных пакетах.

Почки березы собирают с начала марта до апреля. Лучше всего брать смолистые почки и начать сушить их сразу после сбора. Температура при сушке должна быть не более 30–35°С, после этого почки необходимо обмолотить. При правильной заготовке почки приобретают терпкий запах. Хранятся они так же, как и листья.

Березовый сок собирают ранней весной. Предпочтительнее брать его из немолодых деревьев, планируемых к вырубке, чтобы не наносить ущерб лесу.

Важно помнить, что листья и почки далеко не всех видов березы подходят для применения, поэтому если вы не разбираетесь в них, то будет проще приобрести нужный товар в аптеке. Так вы будете уверены в чистоте и качестве сырья.

Лечебные свойства

Чаще всего береза используется в медицине в качестве мочегонного средства, но помимо этого она стимулирует отток желчи, укрепляет иммунитет, успокаивает нервную систему, убивает болезнетворные бактерии, усиливает потоотделение при повышении температуры, помогает заживлять раны и ссадины. А еще это хороший антиоксидант. Обычно средства на основе березовых листьев и почек применяются не как самостоятельное средство для лечения, а в качестве поддержки в основной терапии.

Примочки, аппликации и компрессы из березового отвара борются с различными поражениями кожи, например, ожогами, пролежнями, угревой сыпью, заживляют и дезинфицируют.

При приеме внутрь, промывании носовых пазух, полоскании горла и ингаляциях береза поможет при инфекциях верхних дыхательных путей и выводит мокроту из бронхов. Также она применяется при лечении насморка различной этиологии, гайморита и тонзиллита.

Благотворно действует береза и на пищеварительную систему: она нормализует перистальтику кишечника и обменные процессы, выводит токсины, поэтому березовый отвар часто применяют для похудения, а также при холецистите и колите.

В гинекологии березовый отвар может применяться наружно в форме спринцевания при кандидозе и эрозии шейки матки, а употребление отвара и настоек на основе этого растения поможет выровнять гормональный фон, легче переносить менструации и сгладит проявления менопаузы.

Береза позволяет почкам правильно работать и выводить лишнюю жидкость, а также снижает вероятность воспаления органов мочеполовой системы.

Противовоспалительные свойства растения нашли свое применение в стоматологии при заболеваниях десен. Обычно для лечения используются примочки и полоскания.

Кроме того, береза может стать хорошим поддерживающим средством при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, например, артрите и ревматизме. В этих случаях отвары из листьев и почек дерева применяются наружно.

А еще береза укрепляет иммунитет, тем самым помогая организму лучше сопротивляться инфекциям, и восполняет баланс витаминов.

Противопоказания

Серьезных побочных эффектов за исключением аллергии у березы нет, однако принимать внутрь отвары и настойки на ее основе не рекомендуется тем, кто страдает сильными нарушениями работы почек и печени.

Когда береза применяется чаще всего?

Обычно из коры, листьев и веточек дерева готовят отвары и настои для внутреннего и наружного применения. Важно помнить, что хранятся они недолго – 2–3 дня в прохладном месте. Перед их применением необходимо проконсультироваться с врачом, тогда правильное использование даров природы не навредит организму, а поможет ему.

- Противовоспалительный отвар

Залить 1–2 столовые ложки листьев и почек стаканом воды, поставить на медленный огонь и довести до кипения, снять с огня и настаивать 1–2 часа. Отвар подходит как для наружного применения при различных поражениях кожи, так и для питья. Обычно принимают по 30–50 мл напитка перед едой.

- Настой для принятия ванн

Для приготовления понадобится 500–700 г сухих березовых листьев и 5–7 л воды. Листья заливаются водой, доводятся до кипения, настаиваются 2–3 часа, а потом настой сразу выливают в ванну.

Оздоровить кожные покровы, а заодно и укрепить нервную систему можно с помощью весьма полезной водной процедуры. Такую лечебную ванну лучше делать перед сном. Температура воды не должна превышать 38°С, а время водной процедуры – 15 мин. Такие ванны предпочтительнее принимать перед сном, чтобы успокоить нервную систему.

Береза для красоты

Экстракт березы входит во многие средства для ухода за волосами и телом. Этот компонент очищает кожу, снимает воспаление, тонизирует, а также укрепляет и оздоравливает волосы. Популярна береза и в домашней косметологии: из листьев делают маски для лица, а из отваров – лосьоны.

- Тоник для проблемной кожи

Возьмите 2 ст. л. свежих или сухих березовых листьев, измельчите их и залейте 200–300 мл горячей воды. Дайте настояться 3–4 часа и перелейте в удобную посуду. Протирайте лицо утром и вечером.

- Ополаскиватель для волос

Вам потребуется по столовой ложке листьев, коры и почек березы, можно добавить 50–100 мл березового сока. Залейте сырье 500 мл горячей воды, настаивайте 4–6 час. Полученным составом можно ополаскивать волосы после мытья шампунем. Для лучшего эффекта пользуйтесь средством 1–2 месяца.

- Маска для всех типов кожи

Понадобится 2–3 ч. л. свежих измельченных листьев и 30–50 мл кипяченой воды. Смешайте ингредиенты и оставьте на 2 часа. Далее вы можете добавить голубую глину, если у вас жирная кожа, или питательный крем, если сухая. Оставьте маску на 15–20 мин. и смойте прохладной водой.

Помимо экстракта березы в косметологии используется и березовый деготь – стоит, например, вспомнить знаменитое дегтярное мыло. Несмотря на своеобразный запах, средства с дегтем пользуются популярностью, что неудивительно, ведь деготь убивает вредные бактерии, снимает воспаление и подсушивает кожу. Косметика с дегтем обычно применяется некоторое время, а потом делается перерыв. Во время использования необходимо следить за состоянием кожи и не допускать сухости. Шампунь с дегтем хорошо справляется с перхотью и излишней жирностью кожи головы, но после его применения на длину волос лучше наносить бальзам или маску, тогда корни волос будут свежими и чистыми, а остальная часть вашей прически получит необходимое увлажнение и питание.

Источник: Ирина Обухова, журналист

Источник

РАСТЕНИЯ БЕРЕЗОВОЙ РОЩИ

Грибы

Грибы – организмы, лишенные зеленой окраски и питающиеся готовыми органическими веществами. Насчитывается около 200 видов грибов, используемых разными народами в пищу. Хорошо известны и пригодны в пищу белые, подосиновики, подберезовики, моховики, маслята, сыроежки, осенние опята, рыжики, волнушки, грузди и др. Сильно ядовиты мухоморы (пантерный, порфировый, красный и др.), бледная поганка – желтая, зеленая, белая; ложный — серый опенок, ложный — кирпично – красный опенок.

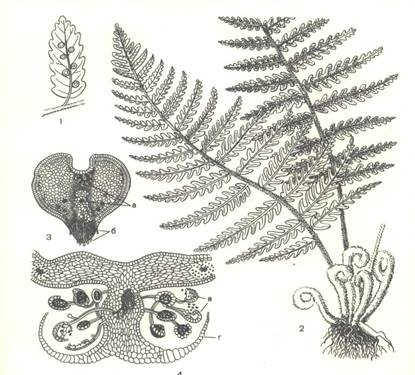

Рис.4 Щитовник мужской

1 – часть листа; 2 – общий вид папоротника; 3 – заросток; 4 – лист и сорус на поперечном срезе

В хвойных лесах встречаются разнообразные мхи и лишайники. Из лишайников растут преимущественно кустистые кладонии. Внешний вид кладонии в сосновом лесу меняется в зависимости от погоды: в сухие летние дни подушкообразные массы лишайника – серо-зеленые, тусклые, после дождя они блестящие, темно-зеленые.

РАСТЕНИЯ ЛИСТВЕННОГО ЛЕСА

Лиственный лес значительно отличается от хвойного по внешнему виду, разнообразию видов растений и месторасположению. В лиственном лесу всегда прохладнее, чем в хвойном. Сообщество лиственного леса более сложное. В нем легко установить 2-3 яруса древесных растений, тогда как в хвойных лесах обычно один ярус древесных растений. Травяной покров в лиственном лесу богат видовым разнообразием и способен образовывать 2-3 яруса. В общей сложности в лиственном лесу легко установить 5-8 ярусов растений.

В лесу виды трав распределяются неравномерно: на лучше освещенных местах травы растут гуще и в большем разнообразии видов. В лиственном лесу обычно отсутствует покров мхов; вечнозеленых растений очень мало, а обычных травянистых растений значительно больше, среди них имеется большое разнообразие многолетних злаков и осок.

Для лиственных лесов характерно наличие большого количества ранневесенних трав, которые обычно называют подснежниками; в хвойных лесах они отсутствуют.

Лиственный лес в течение лета сменяет свой внешний вид несколько раз. С ранней весны в нем зацветают подснежники, затем кустарники; у доминирующих деревьев листья в это время еще не полностью распускаются. К осени в лиственном лесу снова происходит смена внешнего вида: листья желтеют, у некоторых деревьев краснеют, затем наступает листопад и лес становится голым (прозрачным).

Во время знакомства с древесными растениями лиственного леса следует обратить внимание на строение кроны отдельных деревьев. У одних деревьев (ясень) крона бывает довольно рыхлая – редкая, она легко пропускает солнечные лучи; у других деревьев (липа) крона очень густая – плотная, она меньше пропускает солнечные лучи к почве. Такое различие в строении кроны деревьев обуславливает наличие в лесу пород деревьев с разной теневыносливостью.

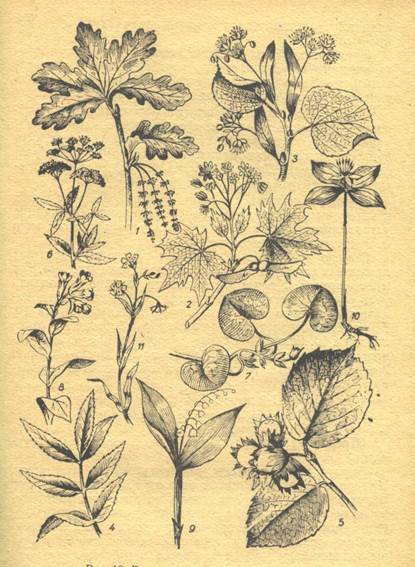

Рис.5 Растения лиственного леса

1 – дуб обыкновенный; 2 – клен платановидный; 3 – липа мелколистная; 4 – ясень обыкновенный; 5 – лещина обыкновенная; 6 – сныть обыкновенная; 7 – копытень европейский; 8 – медуница неясная; 9 – ландыш майский; 10 – вороний глаз; 11 – звезчатка ланцетовидная.

Из травянистых растений преобладают виды, приспособленные к значительному затенению: кислица, костянка, звездчатка, майник, седмичник, вороний глаз, овсяница, мятлик лесной и др. Большая часть травянистых лесных растений относится к числу тенелюбивых и теневыносливых многолетних корневищных растений. Цветки травянистых растений часто белые, хорошо заметные на фоне темной зелени в сумраке под пологом леса. Это способствует перекрестному опылению их немногочисленными насекомыми – опылителями в лесу. Однако семенное размножение у многих растений подавлено вследствие недостатка насекомых-опылителей. У большей части растений преобладает вегетативное размножение.

Под пологом лиственных деревьев встречаются весенние эфемероиды – многолетние травянистые растения с коротким вегетационным периодом. Они успевают закончить цикл развития до полного развертывания листьев на деревьях и тем самым как бы уходят от затенения (ветреницы, пролеска, зеленчук, чистяк лютичный, гусиный лук и др.).

Широколиственными называют леса, где преобладают липа, дуб, бук, граб, ясень или другие листопадные древесные породы с крупными листьями. В кустарниковом ярусе много орешника, жимолости бересклета, шиповника, крушины. Богат травяной покров: здесь и лесное широкотравье (сныть, осока волосистая, зеленчук желтый, фиалки, медуница и др.), и многочисленные папоротники и мхи, хотя последние и не образуют сплошного мохового покрова, как это можно видеть в хвойных лесах.

Лесная подстилка в широколиственных лесах – основная зона жизни растений травянистых ярусов. В ней находятся корни, корневища, клубни, столоны многолетних трав. Наиболее многочисленны здесь длинно- и короткокорневищные многолетние травы, которые разрастаются зарослями (копытень, сныть, осока волосистая, фиалки и др.).

В широколиственных лесах возможно подснежное развитие растений, особенно в тех районах, где почва зимой не промерзает. Некоторые травы зимуют с зелеными листьями (так называемые зимне–зеленые растения) – живучка ползучая, осока волосистая, копытень европейский, зеленчук желтый.

Освещенность почвы в широколиственном лесу резко меняется по сезонам. Можно наблюдать следующие фазы:1-я – светлая, весенняя (до раскрывания почек на деревьях, освещенность 50-90%); 2-я – полутеневая (от начала раскрывания почек до полного формирования листьев, освещенность 30-50%); 3-я – летняя теневая (освещенность 1-6%); 4-я – светлая осенняя (после опадения листьев с деревьев, освещенность 70-80%). Летняя теневая фаза занимает большую часть вегетационного периода. Соответственно этим фазам идет цветение трав в широколиственных лесах идет этапами:

1 – весеннее (ветреница, подснежники, гусиный лук, примула, чистяк, печеночница),

2 – весенне-летнее (ландыш, копытень, медуница, купена, герань лесная),

3 – летнее (лесные злаки, колокольчик).

Во всех районах, где есть широколиственные леса, можно встретить в травяном покрове виды сныти, звезчатки, осоки, чины, яснотки, золотарника, хохлатки, лилии, купены и др. Травяной покров широколиственных лесов очень богат (более 500 видов, относящихся к 209 родам из 52 семейств).

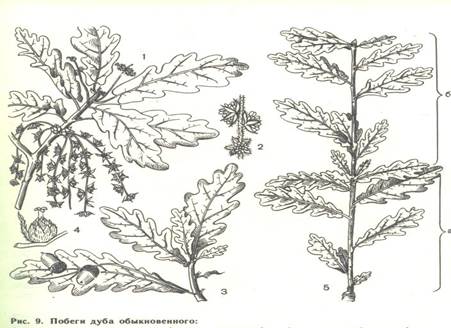

Дуб черешчатый – в благоприятных условиях крупное дерево с широкой густой кроной, которую дуб приобретает лишь к 60-80 годам. Возраст дуба может быть очень значительным (до 2000 лет), но обычно деревья в дубравах живут 300-400 лет и менее. Не всегда дубы имеют древовидную форму кроны, чаще в лесах можно видеть крупный дубовый кустарник, особенно в засушливых районах, где у дуба вместо одного высокого ствола образуется много мелких стволиков. Стебли дуба покрыты корой, богатой дубильными веществами, которые используются как в производстве, так и в медицине.

1 – ветвь с мужскими соцветиями; 2 – часть соцветия; 3 – побег с плодами; 4 – женский цветок; 5 – годичный побег из двух элементарных: а – первый прирост (весенний); б – второй прирост (летний, или Иванов побег)

Дуб – дерево листопадное, но у поздних форм листья, пожелтевшие и увядшие, остаются на дереве всю зиму и опадают весной перед появлением новых. Листорасположение очередное, листья черешковые, продолговато-обратнояйцевидные, перистолопастные. Цветет дуб одновременно с распусканием листьев. Цветение и распускание листьев дуба совпадает с последним возвратом холодов, что бывает в начале июня, после чего наступает летнее тепло.

Цветки дуба собраны в сережки – тычиночные и пестичные. Тычиночные сережки дуба имеют тонкие длинные оси, на которых расположены цветки; они легко раскачиваются ветром. Пестичные цветки развиваются в почках и открываются одновременно с распусканием листьев, они расположены группами по 2-3 вместе. Основание завязи, впоследствии превращающейся в плод – желудь, находится на дне особого образования – плюски.

Желуди дуба созревают осенью в год цветения и опадают на землю. Они способны прорасти сразу после опадения с дерева и даже на дереве.

Липа сердцелистная — высокое дерево, достигающее иногда 600- и даже 1000-летнего возраста, но обычно живущее не более 300 – 400 лет. Листорасположение у липы очередное, листья средних размеров, при основании сердцевидные, по края мелкозубчатые. Липа образует густую крону, дающую тень, и относится к теневыносливым породам. У листьев имеются крупные розовые прилистники, которые опадают весной одновременно с распусканием почек. Цветет липа поздно, в июне – июле. Цветки бело-желтого цвета, собраны в полузонтики по 5-7 на общей цветоножке, с прицветным листом. Они сильно пахнут и содержат много нектара. Липа – один из важнейших медоносов. Плоды-орешки созревают в конце лета и опадают с дерева осенью и зимой.

К почве липа требовательна, но встречается на свежих оподзоленных супесчаных и суглинистых почвах, а также в поймах рек и по оврагам. Исключительная теневыносливость и зимостойкость липы сделали ее желанным деревом во многих парковых хозяйствах и городских бульварах.

Березовые леса (рощи) широко распространены в лесной и лесостепной зонах нашей страны и являются в большинстве случаев вторичными, возникшими в результате лесных пожаров или вырубок. В березовых рощах могут совместно произрастать несколько видов берез. Леса из березы бородавчатой, или повислой, приурочены к более сухим местообитаниям, а из березы пушистой к более увлажненным. В лесной зоне березовые леса вследствии поселения под пологом коренных древесных пород (например, ели, сосны) постепенно переходят в березово – еловые или березово – сосновые и далее в коренные типы леса. Иногда долгое время длятся такая фаза, в которой главные компоненты (береза + ель) входят в состав древесных ярусов в равных соотношениях. Такой лес называют смешанным.

Береза– мелколиственная порода, светолюбивая, морозостойкая, нетребовательна к почве, высотой 25 – 30 м. Ветви у взрослых деревьев повислые, что определило одно из названий вида, в результате возникают «плакучие» формы берез. Стебли молодых побегов бурые, голые, со смолистыми бородавочкками (отсюда и название – бородавчатая). Ствол и крупные ветви сверху белые из – за бетулина – вещества белого цвета в клетках пробки, у основания ствол черный и изрезан глубокими трещинами. Кора большинства видов березы белая, прекрасно отражает лучи света, рассеивая их вокруг ствола, поэтому в березовом саду светло даже в пасмурные дни.

Цветет береза в мае, в период развертывания листьев. Это однодомное растение. В основании ствола у березы сохраняется огромное количество спящих почек. После спиливания дерева от пня отходит поросль. Способность к побегообразованию из спящих почек сохраняется до 60 – 80 лет, но к 40 годам ослабевает. Береза – дерево не долговечное и редко доживает до 120 лет и более.

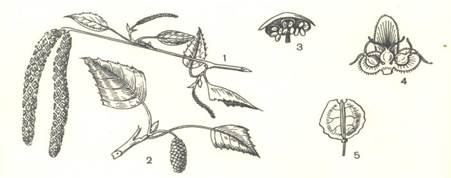

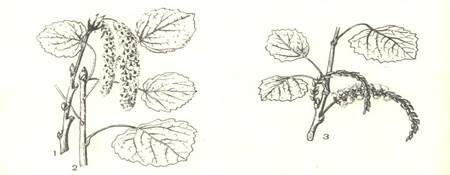

Рис.7 Береза бородавчатая, или повислая:

1 – побег с соцветиями; 2 – побег созревающим соплодием; 3 – тычиночные цветки; 4 – пестичные цветки; 5 – плод.

На березе в ранневесенний период еще до распускания почек можно наблюдать сокодвижение. Растворы пластических веществ поднимаются к почкам. Обнаружить сок можно при прокалывании коры с южной – стороны на уровне груди. Но не следует бесцельно наносить какие – либо поранения на деревья, защита и охрана которых – долг и обязанность каждого.

Осина – листопадное дерево высотой 25 – 30 м. Как морозостойкое растение она доходит до северной границы распространения леса. Листовые пластинки округлой формы, неравновильчатозубые по краю, на длинных черешках, несколько более тонких посередине и сплюснутых с боков в верхней части. Своеобразное строение черешка определяет постоянное дрожание листовых пластинок даже при чрезвычайно слабом ветре. Мужские и женские цветки, собранные в сережки, развиваются на укороченных побегах разных деревьев. Цветет осина в конце апреля – начале мая, до раскрытия вегетативных почек, листья появляются в мае. Плоды – коробочки, созревающие в июне, раскрываются двумя створками, и семена, снабженные волосками, выдуваются ветром и разносятся на большие расстояния. Попав на влажную рыхлую почву, они могут сразу прорасти; в противном случае семена быстро теряют всхожесть.

1 – побег с мужскими соцветиями; 2 – вегетативный побег; 3 – побег с соплодиями.

Древесина осины, мягкая и легкая, признана лучшей для производства спичек. Она широко применяется в столярном деле, используется в фанерной и бумажной промышленности. Осина заслуживает внимание как порода быстрорастущая, ее рекомендуют выращивать в безлесных и водоохранных районах.

В березовых лесах под пологом деревьев много различных кустарников. Здесь рябина, малина, бересклет бородавчатый, крушина. Многие из них цветут и плодоносят, так как света для их жизни достаточно (в сумеречном еловом или широколиственном лесах этого не наблюдается).

Бересклет бородавчатый – кустарник высотой до 3,5 м, со стеблями, покрытыми бородавочками – чечевичками. Цветки его обоеполые, раскрываются в мае и опыляются мухами. Интересная биологическая особенность бересклета – сохранять в течение года зеленые листья на молодых растениях семенного происхождения и на корнеотпрысковых побегах в первые годы их жизни. Проявление свойств вечнозелености, видимо, является отголоском свойств предков, живших в теплый третичный период. Родственные виды бересклета бородавчатого, произрастающие в странах с теплым климатом, и в настоящее время вечнозеленые. Бересклет бородавчатый ценится благодаря накоплению в коре корней и стеблей гутты. Для получения гуттаперчи бересклет разводят искусственным путем черенкования. В конце лета – осенью кустарник выглядит весьма декоративно благодаря багряно – красной расцветке листвы и повисающим на тонких плодоножках ярким плодам – коробочкам, створки которых открыты, а из плодов выступают черные семена с красными присемянниками.

Крушина ломкая – представляет интерес как растение, почки которого перезимовывают, будучи не защищенными почечными чешуями. Если зима теплая, то весной при развертывании почек первые зачатки листьев превращаются в зеленые ассимиляционные органы взрослого побега. После суровых зим первые (1 – 2) листовые зачатки могут весной, не разрастаясь опадать.

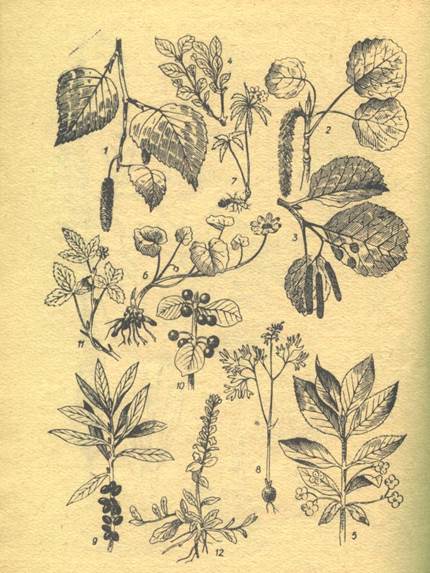

Рис.9 Растения березовой рощи:

1 – береза повислая; 2 –осина; 3 –ольха серая; 4 –жимолость лесная; 5 – бересклет бородавчатый; 6 – чистяк весенний; 7 – ветреница лютичная; 8 – хохлатка Галлера; 9 – волчеягодник обыкновенный; 10 – крушина ломкая; 11 – костяника; 12 – живучка ползучая.

Крушина является лекарственным растением (слабительные препараты), но для озеленения она не рекомендуется, так как на ее листьях развивается ржавчина – гриб, поражающий овес.

Напочвенный травяной покров может быть различным.

Бывшие на этом месте еловые или сосновые леса оставляют надолго типичные травы, и по ним можно судить о прошлом этого участка. Так, на песчаных почвах, где был когда – то сосновый лес, в березовой роще остаются жить ястребинка волосистая, белоус торчащий, вероника лекарственная, папоротник орляк и др. характерные для сосновых лесов травы. Если в травяном покрове много зеленых мхов и встречаются кислица, лишайник двулистный и др., то можно предполагать, что в прошлом на этом месте росли ели (часто встречаются старые еловые пни, покрытые участками кислицы, встречаются под пологом берез).

В лиственных лесах можно так же встретить: лютик кашубский, копытень европейский, звезчатка, живучка ползучая, ландыш майский, зеленчук желтый, сныть обыкновенная, осока волосистая, перелесник многолетний, купена лекарственная, вороний глаз четырехлистный, сочевичник весенний.

Живучка ползучая – многолетнее травянистое ползучекистекорневое растение с возобновляющимися побегами. Растение с широкой экологической амплитудой, произрастает в лиственных и хвойных лесах, на опушках, по кустарникам, на лугах.

Примечательной особенностью является образование ползучих побегов, которые образуются весной. В год перехода к цветению развертывается 1-2 пары небольших листьев в основании побега и обычно две пары на удлиненном стебле, на верхушке которого формируется сложное соцветие. Зимует розетка в зеленом состоянии. На длительность пребывания побега в вегетативном состоянии оказывают влияние внешние условия и его возрастное состояние, например в вегетативном состоянии отмирают розетки стареющего организма.

Интересным растением лиственного леса является петров крест.

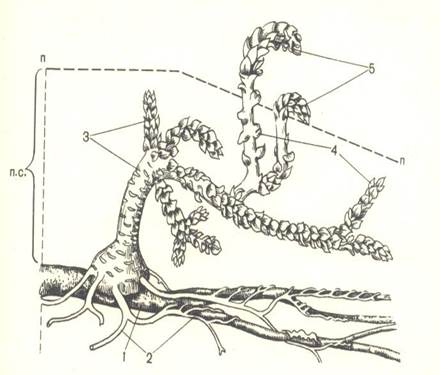

Рис.10 Петров крест на корнях лещины:

1 – корень растения-хозяина; 2 – корни паразитирующего на лещине растения; 3 – разветвленное корневище; 4 – чешуйчатые листья; 5 – надземные побеги.

Все растение лишено зеленой окраски. В почве находится разветвленное корневище, густо покрытое чешуйчатыми листьями, и лишь ранней весной, на короткое время, над поверхностью почвы появляется соцветие – густая однобокая кисть. Цветки имеют розово – серую окраску. Очень мелкие семена разносятся ветром.

Петров крест – растение паразит, присосками оно прикрепляется к корням лиственных пород, чаще всего к лещине, иногда к ольхе и липе.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник