Лекарственные пробы при проведении экг

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ

Пробы с физической нагрузкой

Пробы с физической нагрузкой имеют разные области применения. Одно из главных — это проведение дифференциального диагноза ИБС с другими заболеваниями и выявление скрытой коронарной недостаточности. Физическая нагрузка увеличивает потребность миокарда в кислороде и притоке крови по коронарным сосудам, и выявляет несоответствие между потребностью миокарда в кислороде и его поступлением к сердцу по коронарным сосудам.

Велоэргометрия. Тест проводится через 1-1,5 часа после еды, как правило — в положении пациента сидя. Пациент вращает ногами педали со скоростью примерно 60 об./мин. ЭКГ регистрируют в шести грудных отведениях и в модифицированных отведениях от конечностей: электроды с рук крепятся или спереди в области ключиц справа и слева или сзади в область правой и левой лопатки; с ног — обычно сзади на поясничной области, соответственно справа и слева.

Велоэргометрия позволяет дать пациенту адекватно подобранную, точно дозируемую и стандартизованную нагрузку. Изменения ЭКГ как правило появляются лишь во время выполнения пробы и быстро исчезают после ее прекращения. Непрерывный контроль ЭКГ и АД позволяет в любой момент прекратить пробу.

У здоровых людей и больных ИБС максимальная частота сердечных сокращений, достигаемая при нагрузке, уменьшается с возрастом. При проведении пробы дают субмаксимальную нагрузку при достижении которой частота ритма должна составлять 85% от максимальной, соответствующей данному возрасту. Максимальная ЧСС = 220 — возраст больного в годах. Величину нагрузки определяют в ваттах или метаболических единицах (Met).

Чаще всего используют непрерывную ступенчато возрастающую нагрузку.

Методика проведения пробы: регистрируют исходную ЭКГ, измеряют артериальное давление, вычисляют субмаксимальную ЧСС, по достижении которой пробу необходимо прекратить.

Начальная нагрузка составляет 25 или 50 Вт. В последующем происходит ступенчатое увеличение мощности каждые 3 минуты на 25 Вт. Измерение давления и запись ЭКГ производится в конце каждой ступени нагрузки. Кроме того, проводится непрерывный контроль ЭКГ на мониторе. После достижения субмаксимальной ЧСС или раньше опять ставят первую ступень мощности, и пациент вращает педали еще 3 минуты. После остановки велоэргометра в течение 10 мин пациент отдыхает, последовательно через 1, 3, 5, 7 и 10 мин записывают ЭКГ и измеряют давление. Когда достигнута исходная ЧСС, исследование завершается.

Изменения, при которых пробу прекращают, не доводя до достижения субмаксимальной ЧСС:

Изменения на ЭКГ (депрессия или подъем ST, частые экстрасистолы, мерцание-трепетание предсердий, СА и АВ блокады и др.).

Изменение давления (пробу прекращают при достижении АД 220/120 мм рт. ст., а также при отсутствии прироста АД или уменьшении систолического АД)

Появление одышки, удушья.

Головокружение, предобморочное состояние.

Изменение цвета лица: бледность, цианоз.

Общая усталость, слабость, боль в ногах.

Отказ больного от дальнейшего проведения исследования.

Тест с 6-минутной ходьбой (англ.: 6MWD — six-minute walking distance). Тест 6MWD проводится в соответствии со стандартным протоколом. Изначально пациента надо проинформировать о целях теста. Им предлагается ходить по измеренному коридору в своем собственном темпе, стараясь пройти максимальное расстояние в течение 6 мин. Пациентам разрешается останавливаться и отдыхать во время теста, однако они должны возобновлять ходьбу, когда они сочтут это возможным. Перед началом и в конце теста оценивается одышка по шкале Борга или визуальной аналоговой шкале, ЧСС, частота дыхания (ЧД) и насыщение крови кислородом (SaO2). Пациенты должны завершить ходьбу при возникновении следующих симптомов: очень тяжелая одышка, боль в грудной клетке, головокружение, боль в ногах, а также при снижении БаО2до 80-86%.

Измеряется пройденное в течение 6 мин расстояние в метрах (6MWD) и сравнивается с должным показателем 6MWD(i).

Наибольшую ценность данный тест имеет в выявлении ответа больного на применяемые лечебные и реабилитационные мероприятия.

Нитроглицериновая проба

Используется для выявления коронарной недостаточности.

При проведении нитроглицеринового теста пациенту дают 1 или 0,5 таблетки нитроглицерина под язык. ЭКГ регистрируют до приема нитроглицерина, а затем последовательно на 1-й, 3-й, 5-й, 7-й и 10-й минутах после приема. Пробу обычно проводят утром натощак или через длительный период после приема пищи в горизонтальном положении исследуемого.

Проба противопоказана пациентам с пониженным давлением, так как нитроглицерин приводит к снижению АД. Большая масса пациентов после приема нитроглицерина ощущают головную боль.

Калиевая проба

Калиевую пробу назначают при отрицательных зубцах Т в правых грудных отведениях. Исследование проводят утром и натощак. Перед приемом препарата регистрируют исходную ЭКГ в 12 отведениях. Затем в 100 мл воды растворяют 5-6-8 г хлорида калия (дозу должна определяться лечащим врачом) и дают пациенту. Затем ЭКГ регистрируют через 45, 60 и 90 мин. Необходимо следить, чтобы электроды, в следующих после контрольного ЭКГ исследования, накладывались на тех же точках.

Противопоказания: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, обострение хронического холецистита и панкреатита.

Проба с анаприлином (обзиданом)

Назначается также при наличии изменений сегмента ST и зубца Т.

Пробу проводят утром и натощак. Исходную ЭКГ регистрируют в горизонтальном

положении больного в 12 отведениях. Затем дают 0,04-0,06 г анаприлина (индерала, обзидана). Затем ЭКГ снимают через 45,60 и 90 мин после приема препарата.

бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких;

нарушение АВ-проводимости, блокады ножек пучка Гиса.

Ортостатическая проба

Сначала регистрируют ЭКГ в горизонтальном положении в 12 общепринятых отведениях, далее пациента просят встать (вместе с электродами) и записывают ЭКГ в положении стоя, сразу после вставания и через 0,5, 3, 5, 10 мин неподвижного стояния.

Изменения положения тела приводит к некоторому перемещению сердца в грудной клетке, перераспределению крови, рефлекторной тахикардии и иногда изменениям ЭКГ. Ортостатическая проба используется для дифференциального диагноза органических и функциональных изменений ЭКГ. Например, при грыже пищеводного отверстия диафрагмы могут регистрироваться отрицательные зубцы Т в нескольких или большинстве отведений ЭКГ, что требует дифференциального диагноза с инфарктом миокарда. В положении же стоя, при грыже пищеводного отверстия диафрагмы происходит значительное улучшение или нормализация ЭКГ, а отсутствие или ухудшение ЭКГ более характерно для ИБС.

Компьютерная электрокардиография

В нынешнее время часто используют электрокардиографы на основе персональных компьютеров. Они обеспечивают дополнительные возможности метода электрокардиографии:

длительное архивирование ЭКГ на электронных носителях, что исключает потерю результатов исследования из-за выцветания термобумаги;

включение ЭКГ в компьютерную историю болезни;

дистанционная передача ЭКГ через Интернет;

компьютерная обработка ЭКГ с формированием словесного заключения;

компьютерная обработка кардиограммы с предоставлением дополнительной информации: анализ вариабельности ритма сердца, выявление поздних потенциалов предсердий и желудочков, анализ дисперсии интервала QT, дисперсионное картирование и другие современные методики, позволяющие дать дополнительную информацию о работе сердца, в частности, об электрической нестабильности миокарда и предрасположенности к опасным нарушениям ритма сердца.

При написании статьи, использовалась книга Стручкова П.В. Функциональная диагностика. Руководство для среднего медицинского персонала. Учебное издание. М.: ООО “Медика”, 2012.

Источник

Современный алгоритм диагностики ИБС: варианты нагрузочного тестирования.

Аксельрод А.С. – д.м.н профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии,

Зав. отделением функциональной диагностики Клиники кардиологии

ИПО ФГБОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

Ранняя диагностика ИБС по-прежнему является одной из наиболее актуальных проблем практической кардиологии, поскольку именно первичная профилактика осложнений приводит к снижению сердечно-сосудистой смертности и случаев нефатальных осложнений. На сегодняшний день «золотым стандартом» диагностики ИБС по-прежнему остается коронароангиография. Это исследование является инвазивным и сопряжено со всеми возможными рисками инвазивных осложнений.

Априорно высокая претестовая вероятность стенозирующего коронарного атеросклероза у мужчин старше 40 лет при наличии типичных ангинозных болей показана в одной из известных таблиц Diamod GA еще в 1979

Рисунок 1. Претестовая вероятность ИБС у мужчин и женщин в зависимости от возраста и клинических проявлений (Diamond GA, 1979)

По сути мужчина старше 40 лет с факторами риска ИБС (гиперхолестеринемия, артериальная гипертензия, отягощенный семейный анамнез) может быть направлен на коронароангиографию для исключения стенозирующего коронарного атеросклероза без предварительного проведения нагрузочного теста. Однако эта таблица становится практически бесполезной при наличии у пациента с множественными факторами риска ИБС немой ишемии миокарда.

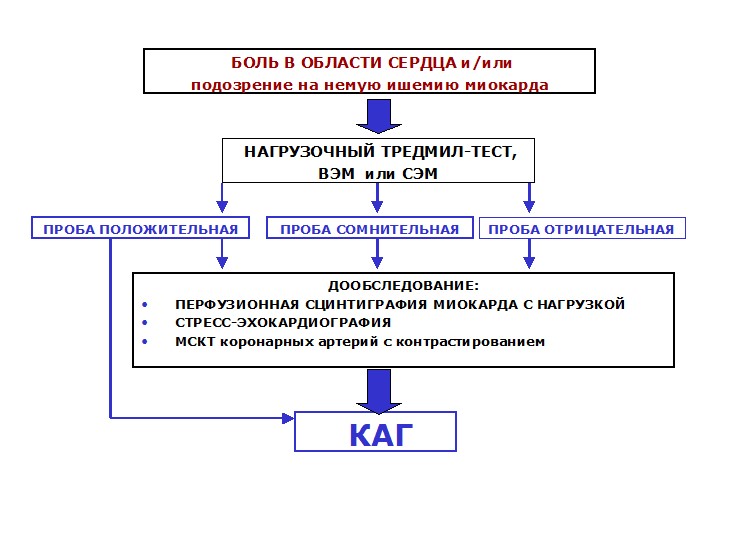

Алгоритм диагностики ИБС с использованием визуализирующих методик.

Использование так называемых «визуализирующих методик» позволяет решить вопрос о необходимости проведения коронароангиографии, то есть позволяет учесть такие качества скринингового ЭКГ-теста, как чувствительность, специфичность и воспроизводимость.

В самом начале этого алгоритма

Рисунок 2. Алгоритм диагностики ИБС

в зависимости от клинических проявлений ИБС мы имеем возможность выбора одного из трех вариантов нагрузочного теста:

- нагрузочный тредмил-тест;

- велоэргометрия;

- спироэргометрия.

Нагрузочный тредмил-тест по сути является универсальным скрининговым исследованием и подходит для любого пациента, независимо от возраста и физических возможностей, так как ходьба — наиболее физиологический вид физической активности.

В отличие от этого варианта стресс-системы,велоэргометр занимает гораздо меньше места, но не пригоден для тестирования пожилых людей с выраженной патологией суставов.

В том случае, когда мы подозреваем одышку как эквивалент стенокардии, мы используем особый метод скринингового стресс-теста – спироэргометрию.

К визуализирующим методикам относят три варианта инструментальной диагностики, которые при сомнительном результате нагрузочного теста могут быть доводом в пользу проведения коронароангиографии:

- мультиспиральная компьютерная томография коронарных артерий с контрастированием;

- перфузионная сцинтиграфия миокарда с нагрузкой;

- стресс-эхокардиография миокарда (с нагрузочной стресс-системой или с использованием добутамина).

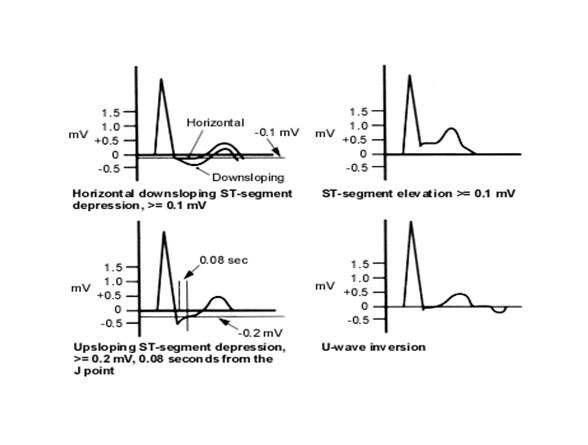

Стоит вернуться к вопросу о том, какую динамику ЭКГ на сегодняшний день принято считать достоверным критерием ишемии миокарда, а какие электрокардиографические изменения могут косвенно свидетельствовать в пользу значимого стенозирующего коронарного атеросклероза.

В соответствии с критериями Darrow M, 2000

Рисунок 3. Наиболее специфичные ЭКГ-критерии ишемии миокарда

и современными пересмотрами, представленными в различных рекомендациях, наиболее достоверными критериями ишемии миокарда в настоящее время являются следующие ЭКГ-критерии:

и современными пересмотрами, представленными в различных рекомендациях, наиболее достоверными критериями ишемии миокарда в настоящее время являются следующие ЭКГ-критерии:

- горизонтальная депрессия сегмента ST не менее 1 мм;

- косонисходящая депрессия сегмента ST не менее 1 мм;

- медленная косовосходящая депрессия сегмента ST не менее 1.5 мм;

- элевация сегмента ST.

Следует также отметить, что в связи с низкой специфичностью депрессии сегмента ST у женщин диагностически значимой является значение депрессии 2 мм. Сомнительный результат нагрузочного теста у женщин нередко можно увидеть в виде заключения «проба сомнительная (“женский” ложноположительный тест? немая ишемия миокарда?)». На сегодняшний день можно также видеть обсуждения о высокой чувствительности и не столь высокой специфичности медленной косовосхоящей депрессии сегмента ST cо спорами относительно достаточности ее значения 1.5 мм.

Использование визуализирующих методик возможно в ситуации, когда получен отрицательный результат нагрузочного теста, однако имеющиеся клинические данные и особенности анамнеза позволяют усомниться в высокой воспроизводимости и высокой чувствительности теста у данного больного. Особенностями нагрузочного тестирования, которые должны насторожить лечащего врача в вопросе достаточной воспроизводимости теста могут быть следующие результаты нагрузочного теста при нормальной динамике сегмента ST:

- снижение АД на пике нагрузки и в восстановительном периоде или выраженный симпатико-астенический тип реакции на нагрузку;

- индукция желудочковых нарушений сердечного ритма на пике нагрузки или в восстановительном периоде (стресс-индуцированные желудочковые нарушения сердечного ритма), особенно в сочетании с низкой толерантностью к физической нагрузке.

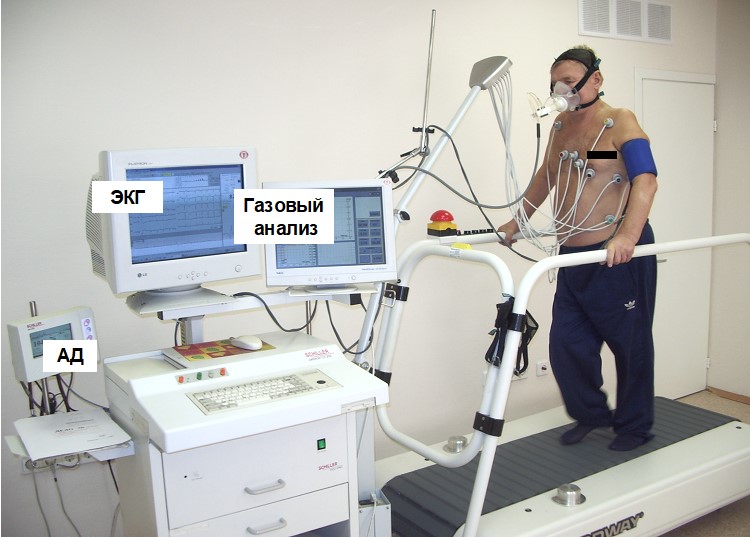

Возможности спироэргометрии как скринингового стресс-теста у пациентов с ИБС.

Для пациентов, предъявляющих жалобу на одышку, которая может быть расценена как эквивалент стенокардии, наиболее оптимальным вариантом скринингового нагрузочного теста является спироэргометрия. Это исследование является одномоментной оценкой функционального состояния сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы и клеточного метаболизма. Полученные параметры позволяют оценить степень и место нарушений, а также определить прогноз дальнейшего течения имеющейся патологии.

По сути данный инструментальный метод исследования позволяет провести дифференциальный диагноз одышки по значению пикового потребления кислорода (VO2 peak) и является «золотым стандартом» оценки толерантности к физической нагрузке

Рисунок 4. Спироэргометрия

На самом деле, помимо скринингового исследования этот инструментальный метод является диагностическим методом с широким спектром возможностей

Рисунок 5. Показания к эргоспирометрии

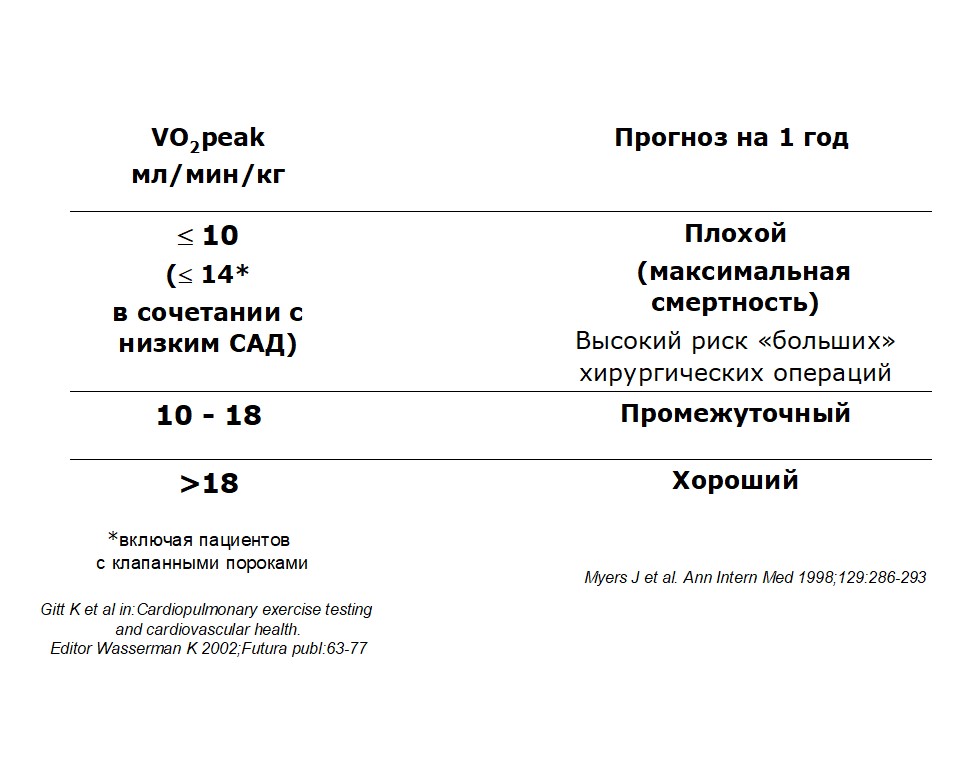

который позволяет его использовать в различных областях медицины. В частности, такой показатель, как пиковое потребление кислорода (VO2 peak), позволяет уточнить риск периоперационных осложнений

Рисунок 6. Прогностическое значение пикового потребления кислорода (VO2 peak).

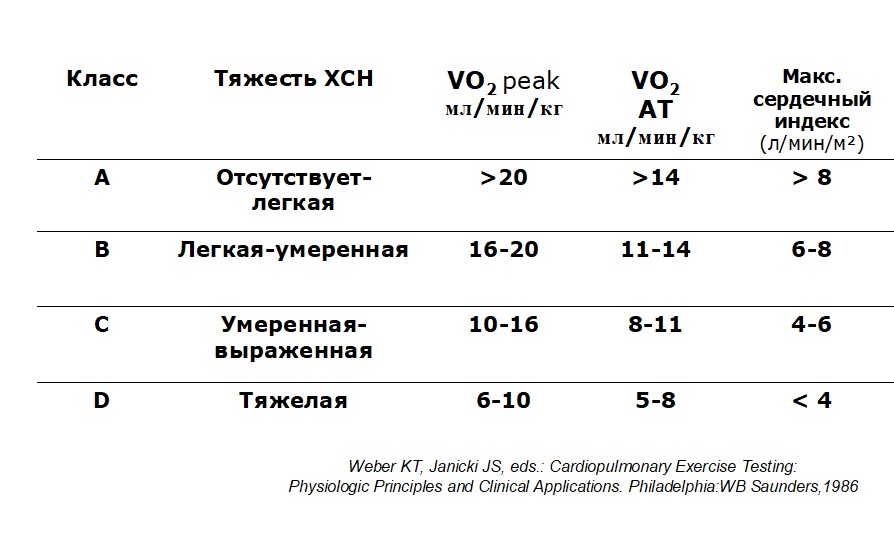

При этом методика позволяет достоверно оценить тяжесть хронической сердечной недостаточности у пациентов с ИБС

Рисунок 7. Тяжесть хронической сердечной недостаточности у пациентов с ИБС.

На сегодняшний день считается доказанным, что увеличение переносимости нагрузок на 1% приводит к снижению сердечно-сосудистой смертности на 2%, а VO2 peak является независимым предиктором смертности.

Используя систематические индивидуальные физические тренировки, врач-реабилитолог достигает «перехода» пациентов из класса в класс.

Вероятно, в практике любого врача-кардиолога имеются истории, демонстрирующие значимость визуализирующих методик в диагностическом алгоритме некоторых пациентов.

Показательной является история пациента К., 53 лет, который обратился в клинику кардиологии УКБ №1 в октябре 2016 года в связи с регистрацией парной желудочковой экстрасистолии на ЭКГ покоя. Из анамнеза было известно, что с 1996 года в анализе липидного спектра крови регистрировалась гиперхолестеринемия 9-12 ммоль/л. От приема статинов пациент отказывался. Ежедневно посещал фитнесс-клуб, и лишь при активном расспросе отмечал появление одышки в течение последнего года при длительной интенсивной ходьбе. Обращал также на себя внимание отягощенный семейный анамнез (у отца пациента имеется мультифокальный атеросклероз, клинически – немая ишемия миокарда).

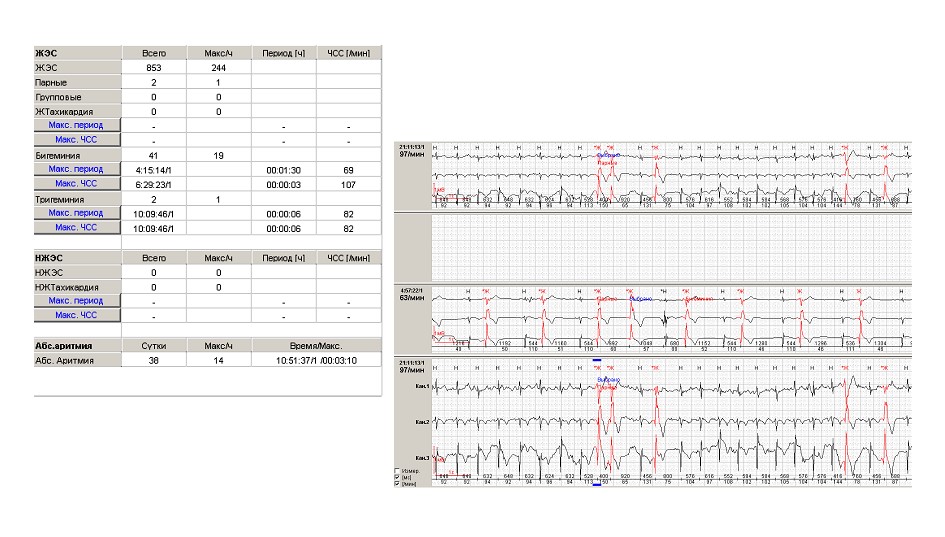

При проведении трансторакальной эхокардиографии не было выявлено нарушений локальной и глобальной сократимости, ФВ составила 68%, лоцировалось уплотнение аорты, створок аортального и митрального клапана без признаков формирования порока. Пациенту было предложено проведение коронароангиографии, от которой он отказался. При проведении суточного мониторирования ЭКГ была зарегистрирована одиночная и парная желудочковая экстрасистолия

Рисунок 8. Результаты холтеровского мониторирования пациента К., 53 лет (одиночная и парная желудочковая экстрасистолия).

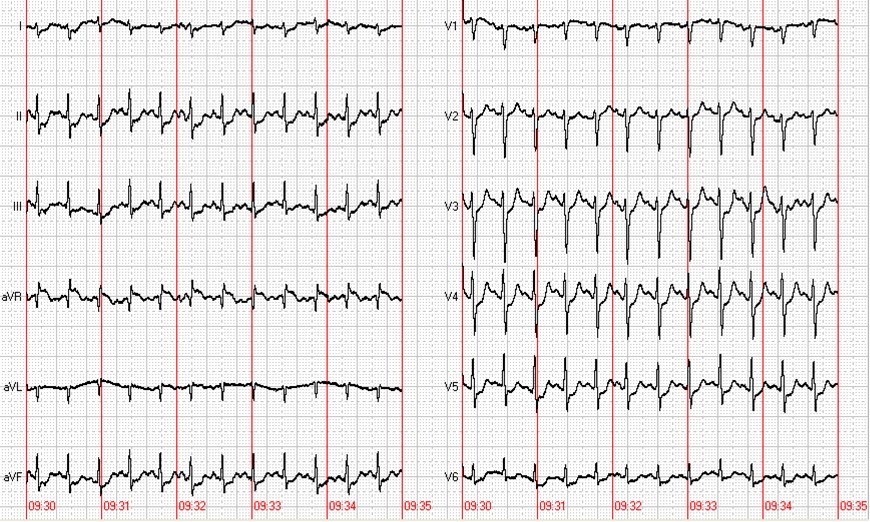

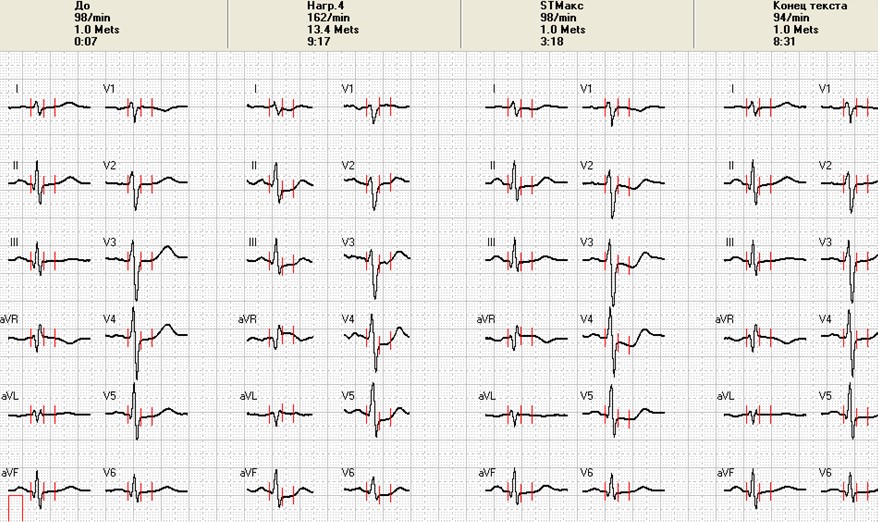

Перед проведением нагрузочного тредмил-теста обращала на себя внимание частая одиночная мономорфная желудочковая экстрасистолия с резким учащением на пике нагрузки

Рисунок 9. Стресс-индуцированная мономорфная желудочковая экстрасистолия у пациента К. во время нагрузочного тредмил-теста.

Кроме того, на этой же ступени теста была зарегистрирована устойчивая горизонтальная депрессия сегмента ST в отведениях II, III, aVF, V3-6 до 2.5 мм. Пациент предъявлял жалобы на одышку.

Рисунок 10. Ишемическая динамика сегмента ST у пациента К., 53 лет. А – ЭКГ на пике нагрузки; Б – появление косонисходящей депрессии сегмента ST в восстановительном периоде.

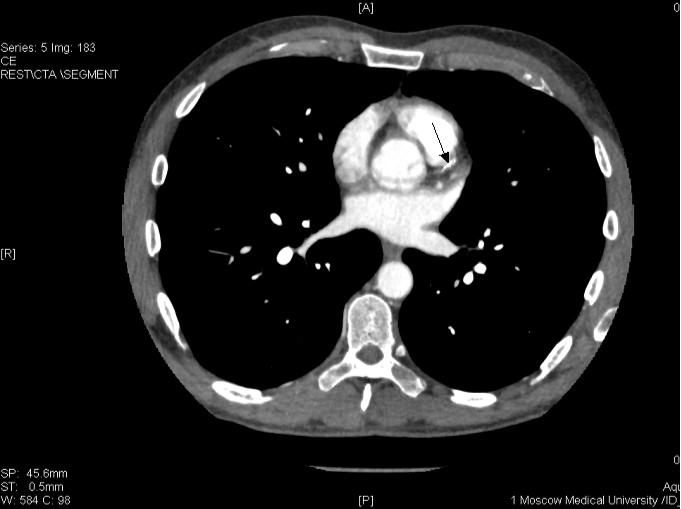

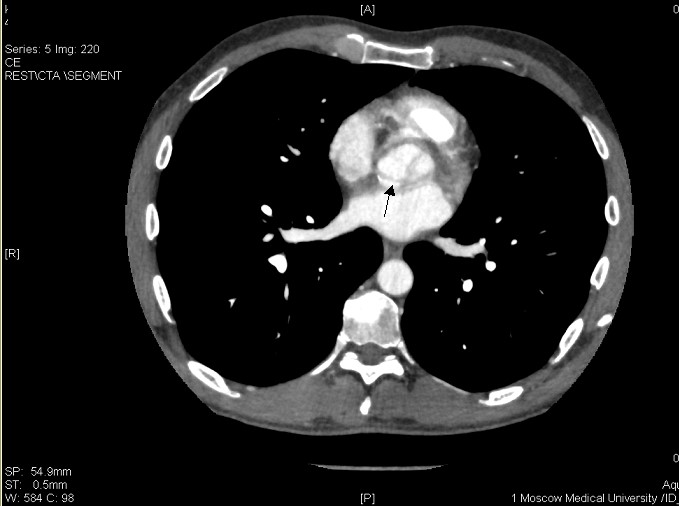

Поскольку от предложенной коронароангиографии пациент вновь отказался, была проведена мультиспиральная компьютерная томография коронарных артерий с контрастированием, которая продемонстрировала протяженный стеноз передней межжелудочковой артерии и окклюзию правой коронарной артерии

Рисунок 11. Стенозирующий атеросклероз коронарных артерий у больного К., 53 лет.

ПМЖВ в проксимальном сегменте имеет кальцинированную протяженную бляшку со стенозированием 50-75% (Указано стрелкой

ПКА в проксимальном сегменте окклюзирована (указано стрелкой), дистальный отдел и ЗМЖВ заполняются контрастным веществом.

Предложенный случай демонстрирует полное соответствие скринингового тредмил-теста и результатов одной из визуализирующих методик, однако в практической кардиологии нередко имеются случаи рассогласования результатов этих методов исследования.

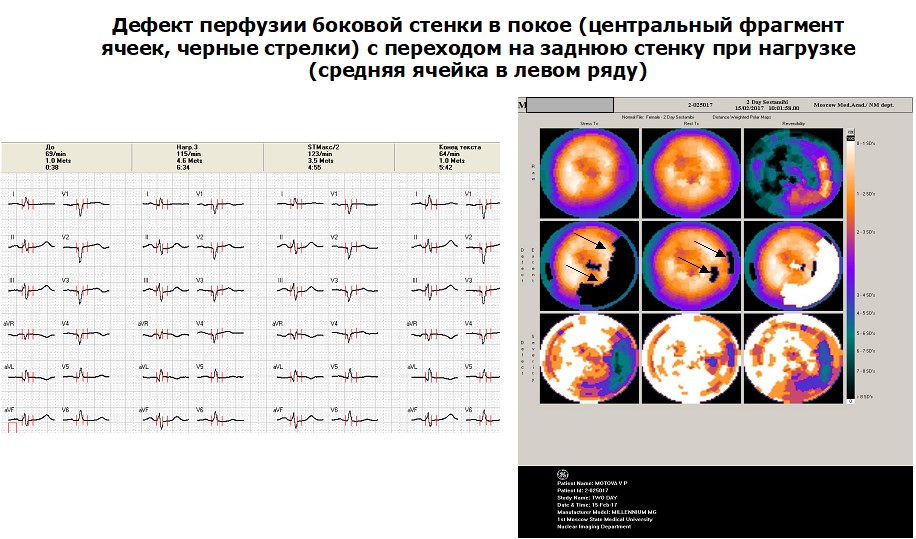

Довольно показательным в этом смысле является случай пациентки М., 63 лет, которая обратилась в клинику кардиологии УКБ №1 ПМГМУ им. И.М. Сеченова по поводу давящих болей в области сердца, возникающих при подъёме в гору в течение последних 6 месяцев. В анамнезе также обращал на себя внимание затяжной эпизод давящих болей в области сердца, возникший около 2 месяцев назад. При стационарном обследовании была выявлена умеренная гиперхолестеринемия (6.8 ммоль/л), лоцирована уплотненная аорта при проведении трансторакальной эхокардиографии. С учетом эпизода затяжных болей в области сердца пациентке была проведена перфузионная сцинтиграфия миокарда с нагрузкой, где выявлен дефект перфузии боковой стенки в покое с переходом на заднюю стенку при нагрузке

Рисунок 12. Результаты перфузионной сцинтиграфии пациентки М., 63 лет: дефект перфузии боковой стенки в покое с переходом на заднюю стенку при нагрузке.

На представленных иллюстрациях видно, что значимой динамики ЭКГ на фоне нагрузки не зарегистрировано.

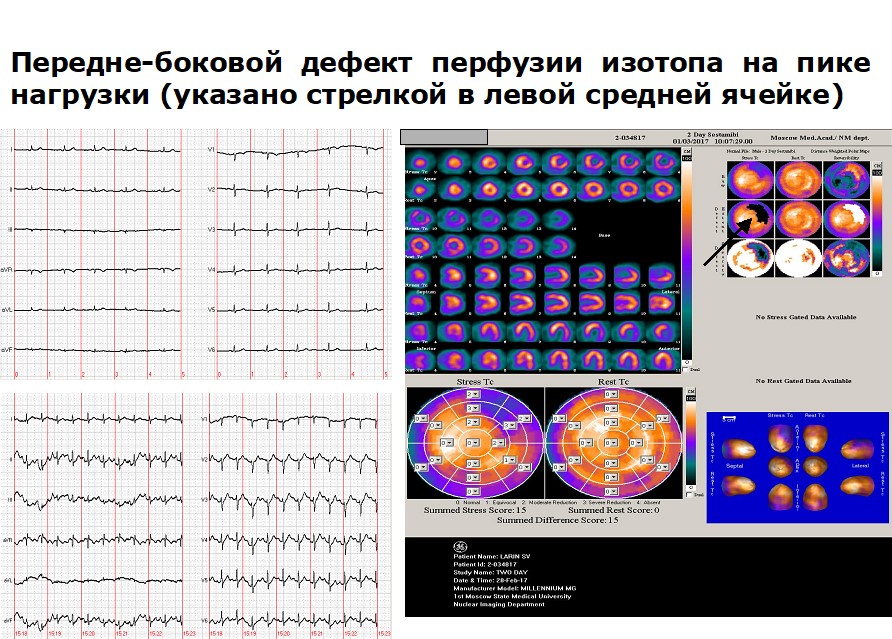

Также демонстративным является случай пациента Л., 54 лет, госпитализированного в стационар в декабре 2016 года с жалобами на давящий дискомфорт в области сердца, возникающий при ходьбе на 200 м с августа 2016 года и усилившийся в холодную погоду в декабре. При проведении трансторакальной эхокардиографии и нагрузочного тредмил-теста значимой патологии выявлено не было. Однако, с учетом наличия множественных факторов риска (мужской пол, возраст старше 40 лет, курение, гиперхолестеринемия 9 ммоль/л, отягощенный семейный анамнез, артериальная гипертензия) пациенту была проведена коронароангиография. Выявлен 90% стеноз передней межжелудочковой артерии (ПМЖА) и 70% стеноз диагональной артерии (ДА). После проведения стентирования ПМЖА на фоне терапии бисопрололом 5 мг/сут, клопидогрелем 75 мг/сут и аторвастатином 20 мг/сут в январе при ходьбе в холодную погоду пациент отметил возобновление болей в области сердца. Проведена перфузионная сцинтиграфия миокарда с нагрузкой

Рисунок 13. Результаты перфузионной сцинтиграфии миокарда пациента Л., 54 лет: стресс-индуцированный передне-боковой дефект перфузии на пике нагрузки при отсутствии значимой динамики сегмента ST.

где выявлены симптомы стресс-индуцированной ишемии миокарда. После стентирования 70% стеноза ДА была получена положительная динамика контрольной перфузионной сцинтиграфии миокарда. Пациент также отметил полное отсутствие болей при ходьбе.

Довольно типичной является история пациента Д, 62 лет, который обратился на амбулаторную консультацию с жалобами на боли в икроножных мышцах при ходьбе. При проведении дуплексного сканирования артерий ног были выявлены множественные значимые стенозы артерий нижних конечностей, что позволяло расценить жалобы как проявление облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей. У такого пациента, безусловно, было необходимо исключение гемодинамически значимого стенозирующего атеросклероза коронарных артерий и немой ишемии миокарда, однако при попытке проведения тредмил-теста проба была неинформативной: боли в ногах возникли при достижении 60% возрастной нормы. При проведении трансторакальной эхокардиографии была выявлена гипокинезия нижней стенки левого желудочка.

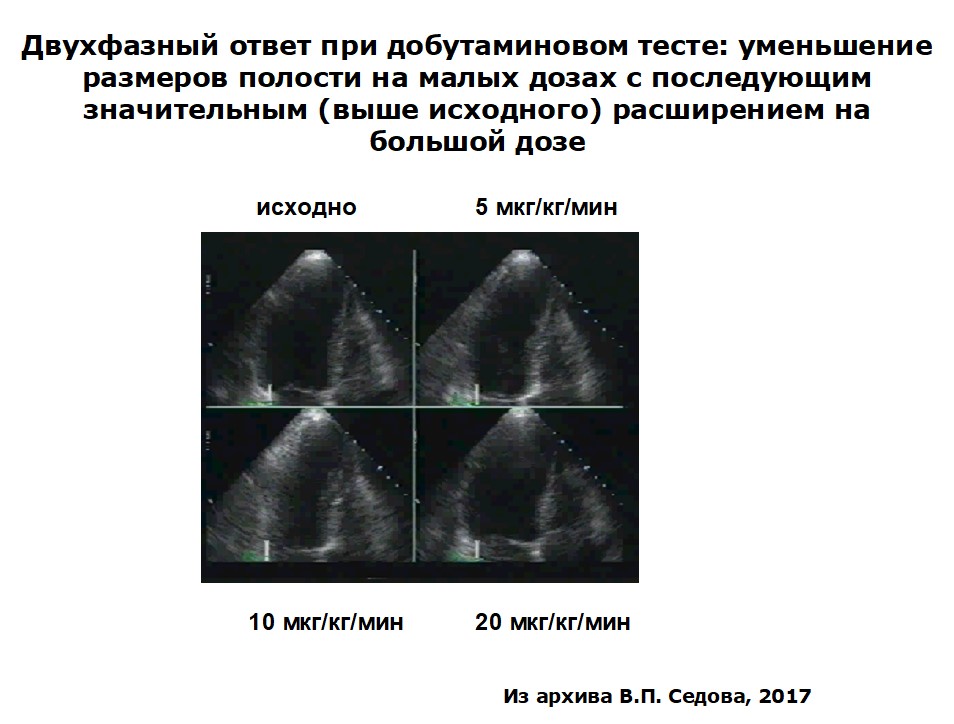

Для решения вопроса о мультифокальности и необходимости проведения коронароангиографии пациенту был проведен добутаминовый тест как вариант стресс-эхокардиографии. Появление двухфазной реакции сократимости (двухфазный добутаминовый ответ) для этого пациента позволило бы не только решить вопрос необходимости проведения коронароангиографии, но и оценить необходимость реваскуляризации миокарда.

Как известно, подтверждением наличия жизнеспособного миокарда является увеличение сократимости сегментов с исходной сниженной сократимостью в ответ на введение низких (5-10 мкг/кг/мин) доз добутамина с последующим ухудшением сократимости в тех же сегментах на фоне введения высоких (20 мкг/кг/мин) доз.

У пациента Д. проба была положительной: как видно из представленной иллюстрации

Рисунок 14. Положительный результат добутаминового теста у пациента Д., 62 лет

имеется сужение полости левого желудочка с последующим ее расширением, что является признаком последовательного улучшения, а затем ухудшения сократимости. При проведении коронароангиографии у пациента было выявлено гемодинамически значимое многососудистое поражение коронарных артерий, а в дальнейшем успешно проведено аорто-коронарное шунтирование.

Таким образом, на сегодняшний день можно сказать, что неинвазивная диагностика ИБС представляет собой отлаженный, но не всегда очевидный алгоритм. Чаще всего мы используем визуализирующие методики диагностики ИБС (перфузионную сцинтиграфию миокарда с нагрузкой, стресс-эхокардиографию, мультиспиральную компьютерную томографию) при сомнительном результате скринингового нагрузочного теста или при невозможности его проведения (пациенты с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей). Однако отсутствие типичной ишемической динамики сегмента ST у пациента с несколькими факторами риска ИБС оправданно позволяет использовать визуализирующие методики диагностики, несмотря на отрицательный результат первичного теста, поскольку именно клинический статус пациента в сочетании с данными его анамнеза позволяют определить единственно верный для каждого конкретного пациента алгоритм диагностики.

Источник