- Дисциркуляторная энцефалопатия

- Дисциркуляторная энцефалопатия: опасность патологии и методы лечения

- Общая информация о болезни

- Причины возникновения

- Механизм развития патологии

- Классификация дисциркуляторной энцефалопатии

- Ранняя симптоматика

- Клиническая картина на II-III стадии

- Методы диагностики ДЭП

- Терапия

- Врачебные прогнозы

- Профилактические меры

- Энцефалопатия

- Общие сведения

- Причины

- Степени

- Симптомы

- Осложнения

- Диагностика

- Лечение

- Профилактика

- Лечение в клинике «Энергия здоровья»

- Преимущества клиники

Дисциркуляторная энцефалопатия

Дисциркуляторная энцефалопатия: опасность патологии и методы лечения

Общая информация о болезни

ДЭП достаточно широко распространенное в неврологии нарушение. По статистике оно наблюдается у 5-6% населения России. Относится к сосудистым патологиям наряду с аневризмами сосудов, мальформациями и инсультами. Наиболее часто диагностируется в пожилом возрасте, но в связи с тенденцией омоложения сердечно-сосудистых болезней, дисциркуляторная энцефалопатия начала выявляться у пациентов, не достигших сорока лет.

Причины возникновения

Основная причина появления – хроническая ишемия головного мозга, вызванная различными нарушениями работы сосудов:

- Около 60% случаев ДЭП взывают атеросклеротические изменения в стенках сосудов головного мозга;

- Артериальная гипертензия занимает второе место в списке причин возникновения. Она может наблюдаться при ряде патологий: хроническом гломерулонефрите, гипертонической болезни, поликистозе почек, болезни Иценко-Кушинга, феохромоцитоме и т.д.

- Гипертония провоцирует энцефалопатию из-за возникновения спазма сосудов центральной нервной системы, приводящего к обеднению кровотока;

- Патология позвоночных артерий также может стать причиной возникновения болезни, так как отвечает за 30% мозгового кровообращения. В случае если первичным заболеванием выступает нестабильность шейного отдела диспластического характера, остеохондроз, аномалия Кимерли, пороки развития или перенесенная травма позвоночника, наблюдается симптоматическая картина нарушения кровообращения в вертебро-базилярном бассейне;

- Часто ДЭП возникает, как сопутствующее заболевание при диабетической микроангиопатии. В случае если при сахарном диабете пациенту не удается корректировать уровень глюкозы в крови до верхних границ нормы.

Также причинами вызывающими дисциркуляторную энцефалопатию могут выступать:

- Хроническая или стойкая гипотония;

- Аритмия;

- Наследственная ангиопатия;

- Черепно-мозговые травмы;

- Системные васкулиты.

Механизм развития патологии

Патогенез дисциркуляторной энцефалопатии включает факторы приводящие к ухудшению мозгового кровообращения, следовательно к гипоксии и нарушению трофики клеток центральной-нервной системы. Это приводит к гибели клеток и появлению участков разрежения мозговой ткани, то есть лейкоареоза или немых инфарктов — множественных небольших очагов поражения.

- Нарушение эмоциональной сферы;

- Когнитивные расстройства;

- Патологии двигательных функций.

Отличительным признаком ДЭП является обратимость функциональных нарушений на первой стадии заболевания при соответствующем лечении и стойкий характер неврологических дефектов приводящих к инвалидизации на более поздних.

Классификация дисциркуляторной энцефалопатии

ДЭП различают по этиологии:

- Атеросклеротическая;

- Гипертоническая;

- Венозная;

- Смешанная.

По скорости развития может быть быстро прогрессирующая или галопирующая и медленно развивающаяся, то есть классическая форма.

Классификация по тяжести следующая:

- Первая стадия сопровождается субъективными ощущениями неблагополучия, легкими нарушениями когнитивной сферы, сохранностью неврологического статуса;

- Для второй стадии характерны явные двигательные и когнитивные расстройства, усиление расстройства эмоциональной сферы.

- Самой тяжелой считается третья стадия, при которой начинаются психические нарушения. Она представляет собой сосудистую деменцию разной степени выраженности.

Ранняя симптоматика

- Артралгии;

- Боли в спине;

- Невралгии;

- Шум в голове;

- Звон в ушах;

- Боли различной локализации.

Отличительная их особенность в том, что они не укладываются в клинику предполагаемых соматических патологий. Депрессия при ДЭП плохо поддается психокоррекции и лечению антидепрессантами.

Начальная стадия ДЭП часто проявляется в повышенной эмоциональной лабильности, которая включает:

- Резкие перепады настроения;

- Случаи неудержимого плача по незначительному поводу;

- Раздражительность;

- Приступы агрессивного отношения к окружающим.

Кроме того отмечаются нарушения сна, утомляемость, головные боли, рассеянность. Симптоматическая картина сходна с неврастенией, но при дисциркуляторной энцефалопатии симптоматика сочетается с нарушением когнитивной сферы.

- Снижение концентрации;

- Ухудшение памяти;

- Снижение скорости мышления;

- Затруднения при планировании деятельности;

- Утомляемость при умственных усилиях;

- Проблемы с речевым воспроизведением информации при сохранности памяти.

Также могут отмечаться двигательные нарушения, например головокружение и неустойчивость при ходьбе. ДЭП нужно дифференцировать от вестибулярной атаксии, так как тошнота и рвота могут присутствовать, но только в момент ходьбы.

Клиническая картина на II-III стадии

На последующих стадиях клиническая картина нарастает и усиливается: память значительно ухудшается, внимательность и интеллект снижаются, отмечаются затруднения при выполнении привычной умственной работы. Больные не способны адекватно оценивать собственное состояние, склонны переоценивать работоспособность и интеллект. Со временем теряется способность к выработке программы действий, обобщению, ориентации во времени и пространстве. На третьей стадии заметны нарушения праксиса, мышления. Происходит расстройство личности и поведения. Отмечается деменция, при которой больные утрачивают способность трудиться, а при более тяжелых течениях и навыки самообслуживания.

Если на первой стадии двигательные нарушения выражены слабо, то на более поздних эти расстройства видны окружающим. Типичными проявлениями становятся:

- Медленная походка небольшими шажками;

- Шарканье;

- Падение при ходьбе или повороте, которые часто сопровождаются переломами, особенно если больной страдает от остеопороза;

- Трудности с тем, чтобы начать движение или остановиться вовремя.

Клинические проявления, в особенности характерная «походка лыжника» имеют сходство с симптоматикой болезни Паркинсона, но не сопровождаются нарушениями в руках, поэтому специалисты называют такие признаками ДЭП «сосудистым паркинсонизмом» или «паркинсонизмом нижней части тела». Также последняя стадия сопровождается:

- Недержанием мочи;

- Псевдобульбарным синдромом;

- Парезами;

- Тремором;

- Тяжелыми афазиями;

- Симптомами орального автоматизма.

Возможно возникновение эпилептических приступов.

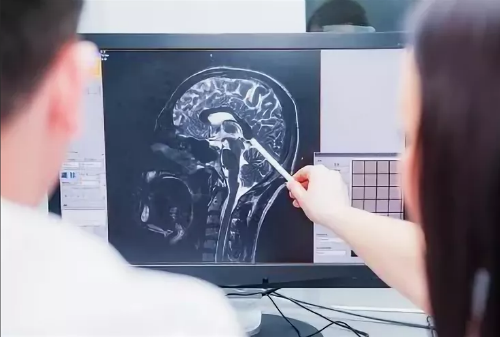

Методы диагностики ДЭП

Очень важно как можно раньше поставить диагноз, чтобы своевременно начать сосудистую терапию, для компенсации неврологических нарушений. Поэтому всем пациентам, входящим в группу риска по дисциркуляторной энцефалопатии необходимо регулярно проходить осмотр у невролога. В группу риска входят:

- Люди, страдающие от атеросклероза;

- Диабетики;

- Гипертоники;

- Пожилые люди.

Для выявления когнитивных нарушений требуется проведение специальных тестов. Задания могут включать необходимость запомнить и повторить список названных врачом слов, нарисовать циферблат с заданным временем, повторить определенные слова.

- Эхо-ЭГ;

- ЭЭГ;

- РЭГ;

- ЭКГ и суточной мониторинг ЭКГ;

- УЗДГ сосудов головы и шеи;

- МРА сосудов мозга;

- Дуплексное сканирование;

- МРТ головного мозга.

МРТ головного мозга поможет различать ДЭП с другими патологиями: болезнью Альцгеймера, болезнью Крейтцфельда-Якоба, рассеянным энцефаломиелитом. Магнитно-резонансная томография позволяет визуализировать очаги немых инфарктов, тогда как участки лейкоареоза и мозговой атрофии возникают и при иных нейродегенеративных патологиях.

Для обнаружения этиологических факторов требуется консультация кардиолога и нефролога, мониторинг артериального давления, коагулограмма, определение липопротеидов и холестерина в крови, анализ крови на сахар.

Терапия

Этиотропное лечение ДЭП включает подбор сахароснижающих и гипотензивных препаратов, которые должны назначаться индивидуально. Также показана антисклеротическая диета. Если даже при коррекции рациона питания показатели холестерина не снижается, назначаются соответствующие препараты, такие как гемфиброзил,ловастатин, пробукол.

Основой патогенетической терапии составляют лекарства, способствующие улучшению церебральной гемодинамики. Важно чтобы они не приводили к эффекту обкрадывания. Это такие блокаторы кальциевых каналов, как флунаризин, нифедипин, нимодипин, также антагонисты а2-адренорецепторов, например ницерголин или пиробедил и ингибиторы фосфодиэстеразы: гинкго билоба, пентоксифиллин. Поскольку ДЭП часто сопровождается повышенной выработкой тромбоцитов, больному необходим пожизненный прием антиагрегантов, к которым относится тиклопидин или ацетилсалициловая кислота. При наличие у пациента противопоказаний, например желудочно-кишечных кровотечений или язв желудка, возможно назначение дипиридамола.

Очень важен прием препаратов с нейропротекторным эффектом, которые позволяют нейронам функционировать в условиях хронической гипоксии. К ним относится:

- Пирацетам;

- Производные ГАМК: гамма-аминомасляная кислота, аминофенилмасляная кислота, N-никотиноил-гамма-аминобутировая кислота;

- Мембраностабилизирующие препараты: холина альфосцерат;

- Кофакторы;

- Медикаменты животного происхождения: церебральный гидролизат свиньи, гемодиализат из крови молочных телят, кортексин;

- Витаминно-минеральные комплексы.

Если дисциркуляторная энцефалопатия вызвана достигающим семидесяти процентов сужением просвета внутренней сонной артерии, она обычно очень быстро прогрессирует и сопровождается малыми инсультами или эпизодами ПНМК. В такой ситуации показано хирургическое вмешательство. Это может быть:

- Каротидная эндартерэктомия при стенозе;

- Экстра-интракраниальный анастомоз при полной окклюзии;

- Реконструкция позвоночной артерии при ее повреждениях.

Врачебные прогнозы

Профилактические меры

Для профилактики нарушения необходимо своевременно корректировать липидный обмен, проводить эффективную гипотензивную терапию, не допускать развития атеросклероза. Для пациентов, страдающих от сахарного диабета крайне важно проводить подбор сахароснижающей терапии.

Источник

Энцефалопатия

Энцефалопатия – это собирательное название, включающее однотипные поражения головного мозга, возникающие под действием различных причин. Патологический процесс сопровождается гибелью отдельных нейронов и разрушением связей между ними. При отсутствии медицинской помощи приводит к прогрессирующему ухудшению состояния вплоть до полной деградации личности.

Общие сведения

Энцефалопатия возникает на фоне нарушения метаболизма в клетках головного мозга. Вне зависимости от причины, патология протекает по единому сценарию. Сначала происходит снижение активности нейронов, затем – постепенная их гибель. Очаги дистрофии располагаются по всему головному мозгу, что вызывает разнообразную симптоматику.

Повреждения носят необратимый характер, но при своевременном обращении к специалисту и качественном лечении состояние пациента может улучшиться. Оставшиеся неповрежденными нейроны частично берут на себя функцию погибших клеток, и работа головного мозга значительно улучшается. Если заболевание было застигнуто на ранней стадии, пациент сохраняет полную ясность ума.

Причины

Поражение нервных клеток может возникнуть на фоне воздействия разнообразных патологических факторов.

- перенесенная травма;

- острая или хроническая интоксикация солями тяжелых металлов, наркотическими веществами, алкоголем;

- нарушения кровоснабжения (атеросклероз, артериальная гипертония, амилоидоз и т.п.);

- инфекционные заболевания (дифтерия, ботулизм, столбняк и другие);

- нарушения работы печени или почек, сопровождающиеся накоплением токсинов в крови;

- нарушения обмена глюкозы;

- нехватка витаминов (особенно группы В);

- задержка воды, недостаток натрия в крови и спровоцированные этим отеки;

- иммунодефицитные состояния;

- воздействие ионизирующего излучения;

- гипоксия: недостаточное поступление кислорода к клеткам головного мозга.

Врачи выделяют врожденную и приобретенную энцефалопатию. Первая возникает на фоне неправильного течения беременности или родов и, зачастую, развивается еще во время пребывания плода в утробе матери. Ее признаки обнаруживаются сразу после родов или появляются в первые недели жизни. Диагностикой и лечением этого состояния занимаются неонатологи и педиатры.

Приобретенная энцефалопатия встречается уже во взрослом возрасте. Она подразделяется на несколько видов в зависимости от причины гибели нейронов:

- посттравматическая: возникает на фоне перенесенной черепно-мозговой травмы; зачастую, развивается уже через несколько лет после нее и нередко приводит к тяжелым расстройствам психики;

- токсическая: связана с острым или хроническим отравлением организма алкоголем, ядами, наркотическими препаратами, лекарственными средствами, солями тяжелых металлов и т.п.; нередко в рамках этого вида отдельно выделяют алкогольную энцефалопатию;

- метаболическая: связана с нарушением обмена веществ в организме; выделяют следующие подвиды патологии:

- печеночная: возникает при поражении печени или желчевыносящих путей;

- уремическая: связана с нарушением работы почек;

- диабетическая: является одним из частых осложнений сахарного диабета, возникает на фоне стойкого нарушения микроциркуляции и повышения вязкости крови;

- аноксическая: развивается после перенесенной клинической смерти и связана с кислородным голоданием головного мозга с последующим развитием «метаболической бури»;

- синдром Гайе-Вернике: энцефалопатия, вызванная дефицитом витамина В1;

- панкреатическая: является осложнением воспаления поджелудочной железы;

- гипогликемическая: возникает на фоне резкого снижения глюкозы крови;

- дисциркуляторная: связана с нарушением циркуляции крови в сосудах головного мозга; различают несколько форм патологии:

- атеросклеротическая: развивается из-за атеросклероза и утолщения стенок сосудов;

- гипертоническая: связана со стойким повышением артериального давления;

- венозная: возникает из-за нарушения венозного оттока крови.

В зависимости от скорости развития процесса выделяют энцефалопатию острую и хроническую. Первая может развиться в течение нескольких дней или часов, чаще возникает на фоне сильной интоксикации, травмы, инфекционного процесса. Хронический процесс может протекать годами и десятилетиями.

Степени

Границы между степенями тяжести энцефалопатии условны, но для удобства врачи пользуются следующей классификацией:

- 1 степень: клинические признаки отсутствуют, при детальном обследовании выявляются легкие изменения в структурах мозга;

- 2 степень: симптомы энцефалопатии выражены слабо или умеренно, нередко носят временный характер;

- 3 степень: тяжелые, необратимые изменения, сопровождающиеся грубой симптоматикой, пациент становится инвалидом.

Симптомы

Признаки энцефалоптии зависят от локализации очага разрушения, а также степени развития заболевания. Наиболее часто пациенты и их родственники сталкиваются со следующими симптомами:

- головная боль: может захватывать всю голову или концентрироваться в отдельных ее участках; интенсивность зависит от степени поражения и постепенно нарастает; болевые ощущения плохо купируются приемом анальгетиков;

- головокружение: возникает эпизодически, сопровождается потерей ориентации в пространстве; нередко человек вынужден пережидать это состояние в постели, поскольку малейшее движение способствует усилению симптома; состояние часто сопровождается постоянной тошнотой и рвотой;

- нарушения когнитивных функций: постепенное снижение способности адекватно мыслить является характерным признаком энцефалопатии; человек постепенно становится забывчивым, рассеянным, плохо концентрирует внимание на конкретном процессе и с трудом переключается между различными занятиями;

- эмоциональные и поведенческие нарушения: человек с трудом контролирует свои эмоции, становится раздражительным, плаксивым, быстро возбуждается; по мере прогрессирования заболевания возникает апатия, депрессия и полное нежелание делать что-либо;

- увеличение или уменьшение тонуса мышц; часто сопровождается гиперкинезами (дрожью в конечностях, навязчивыми движениями и т.п.);

- снижение зрения и слуха;

- повышенная метеочувствительность.

У одних пациентов преобладают расстройства поведения, другие перестают нормально владеть своим телом; у третьих страдают, в основном, органы чувств. В тяжелых случаях человек требует постоянного ухода и наблюдения окружающих.

Осложнения

Осложнения энцефалопатии связаны с сильным и необратимым поражением головного мозга и представляют собой предельную степень наблюдаемых симптомов:

- утрата способности к самообслуживанию вследствие двигательных или когнитивных нарушений;

- деменция: потеря знаний и навыков вплоть до полного распада личности;

- потеря зрения и слуха;

- тяжелые расстройства психики;

- судороги;

- нарушения сознания: сопор, кома;

- летальный исход.

Диагностика

Диагностикой и лечением энцефалопатии занимается врач невролог. Обследование пациента включает в себя:

- опрос: сбор жалоб и анамнеза; в обязательном порядке уточняются сведения о перенесенных заболеваниях, травмах, факторах риска, время появления первых нарушений, скорость развития и т.п.;

- неврологический осмотр: оценка рефлексов, чувствительности, мышечной силы, двигательной функции;

- электроэнцефалографию (ЭЭГ): оценка электрических импульсов, возникающих в процессе работы мозга; позволяет выявить признаки эпилепсии, воспаления, наличия опухолей и т.п.;

- УЗДГ сосудов головного мозга и шеи: оценивает качество кровотока в крупных сосудах, выявить участки сужения, оценить объем поступающей крови;

- реоэнцефалография: дополняет УЗДГ, позволяет оценить тонус и эластичность сосудов, обнаружить тромбы;

- ангиография: рентгенологическое исследование сосудов с помощью введения в них контрастного вещества;

- КТ и МРТ: позволяют обнаружить очаги склероза, опухоли, воспалительные очаги последствия инсульта и другие структурные изменении;

- анализы крови (общий, биохимический): дают возможность оценить работу почек, печени, поджелудочной железы, выявить токсины, которые могут повлиять на состояние головного мозга.

При необходимости могут быть назначены другие анализы и обследования, а также консультации специалистов для точного определения причины энцефалопатии.

Лечение

Чем раньше будет начато лечение энцефалопатии, тем больше шансов остановить прогрессирование патологии и восстановить полноценную работу головного мозга.

В первую очередь, необходимо устранить причину поражения нейронов:

- скорректировать уровень сахара в крови;

- стабилизировать артериальное давление;

- восстановить работу печени, почек, поджелудочной железы;

- снизить уровень холестерина в крови;

- вывести токсины;

- нормализовать уровень гормонов и т.п.

Лечение непосредственно энцефалопатии требует назначения препаратов, улучшающих кровоток в сосудах головного мозга и обмен веществ внутри клетки. В зависимости от причины и степени поражения, врачи могут назначить:

- ноотропы (церебролизин, пирацетам): направлены на усиление метаболизма;

- кроворазжижающие средства (аспирин, пентоксифиллин и т.п.): способствуют ускорению кровотока, препятствуют образованию тромбов;

- антиоксиданты: нейтрализуют токсины;

- ангиопротекторы (кавинтон, никотиновая кислота и другие): необходимы для ускорения кровообращения и обмена веществ;

- витаминно-минеральные комплексы, аминокислоты;

- симптоматические средства: успокоительные, противосудорожные препараты и т.п.

При энцефалопатии курсы лечения проводятся регулярно, минимум 2 раза в год. Это позволяет держать заболевание под контролем. Подбор конкретных препаратов и определение дозировки осуществляется только врачом. Единой схемы лечения для всех больных не существует.

Для усиления действия лекарственных препаратов используются немедикаментозные методы лечения:

- физиотерапия (рефлексотерапия, электрофорез, магнитотерапия, лазерная терапия);

- лечебная физкультура для улучшения состояния мышц, облегчения контроля за ними;

- массаж для расслабления и улучшения кровообращения;

- иглоукалывание.

В отдельных случаях (при сосудистой природе энцефалопатии) приходится прибегать к хирургическому лечению:

- устранение тромба из просвета сосудов;

- расширение суженных участков артерии с установкой стента, поддерживающего стенки в правильном положении;

- шунтирование: восстановление кровотока за счет создания альтернативного пути, обходящего пораженный участок.

Профилактика

Энцефалопатия – сложное заболевание. Не существует четкой методики, позволяющей предупредить ее появление и устранить все факторы риска. Врачи рекомендуют придерживаться следующих правил:

- обеспечить себе полноценный режим дня с чередованием труда и отдыха, полноценным ночным сном;

- минимизировать стрессы;

- правильно и сбалансировано питаться, не допускать переедания и избыточной массы тела;

- обеспечить достаточное поступление витаминов и микроэлементов;

- отказаться от курения, наркотиков, алкоголя;

- в умеренном количестве (не профессионально) заниматься спортом;

- своевременно выявлять и лечить хронические заболевания: гипертонию, сахарный диабет, атеросклероз;

- обращаться к врачу при первых признаках неблагополучия.

Лечение в клинике «Энергия здоровья»

Врачи клиники «Энергия здоровья» всегда готовы принять пациента любого возраста. Мы проведем тщательное обследование, выявим возможные причины энцефалопатии и примем все меры по ее устранению:

- назначим наиболее подходящую терапию, распишем курс лечения и частоту его повторения;

- проведем все необходимые манипуляции (постановка капельницы, внутривенные и внутримышечные инъекции) в комфортабельных условиях дневного стационара и манипуляционного кабинета;

- дополним терапию современными физиотерапевтическими процедурами;

- проведем курс массажа и назначим ЛФК для максимальной эффективности.

Наши неврологи будут контролировать состояние пациента и корректировать лечение при необходимости. Лечение энцефалопатии – это длительный и сложный процесс, но мы готовы за него взяться.

Преимущества клиники

Если Вам требуется полноценное обследование и качественное лечение, добро пожаловать в клинику «Энергия здоровья». Здесь Вас ждут:

- опытные специалисты, регулярно повышающие квалификацию, чтобы быть в курсе всех новых тенденций в мире медицины;

- современное диагностическое оборудование;

- все необходимое для проведения физиотерапии, массажа, ЛФК;

- собственный дневной стационар для медленного капельного введения лекарственных средств;

- доступные цены на все услуги.

Если у Вас или Ваших родственников появились признаки энцефалопатии, не затягивайте с обращением к врачу. Чем будет начато лечение, тем лучше результат. Запишитесь в клинику «Энергия здоровья» и позвольте нашим врачам подобрать оптимальную терапию.

Источник