- Неврит лицевого нерва — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы неврита

- Патогенез неврита

- Классификация и стадии развития неврита

- Осложнения неврита

- Диагностика неврита

- Лечение неврита

- Прогноз. Профилактика

- Невралгия тройничного нерва — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы невралгии тройничного нерва

- Патогенез невралгии тройничного нерва

- Классификация и стадии развития невралгии тройничного нерва

- Осложнения невралгии тройничного нерва

- Диагностика невралгии тройничного нерва

- Лечение невралгии тройничного нерва

- Прогноз. Профилактика

Неврит лицевого нерва — симптомы и лечение

Что такое неврит лицевого нерва? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Кричевцов В. Л., остеопата со стажем в 31 год.

Определение болезни. Причины заболевания

Неврит (невропатия) — это заболевание нервной системы, проявляющееся в нарушении функции нерва или определенной группы нервов.

В последние годы для обозначения синдромов поражения периферической нервной системы стали использовать греческое слово «pathos», что означает «страдание», а используемые ранее термины, например, «неврит», заменили на «невропатию», «радикулит» на «радикулопатию» и т. д. Если воспаляется несколько нервов, то это полиневропатия, если один нерв, то мононеврит. Когда причиной воспаления нервов является, например, диабет, говорят о диабетической полиневропатии, [1] а если инфекция, то об инфекционной полиневропатии (например герпес, дифтерия и т. д.); [2] если наследственный фактор, то это наследственная полиневропатия; если связанная с нарушением питания, например, злоупотреблением алкоголем, то алкогольная полиневропатия; если полиневропатия появилась на фоне сниженного иммунитета, то это идиопатическая полиневропатия и т. д. [3]

Многие типы периферической невропатии часто вызваны воздействием токсичных химических веществ, недоеданием, травмами и компрессией нервов, а также возникают как результат принятия определенных лекарств, например, препаратов для лечения рака и ВИЧ/СПИДа. [4]

В качестве примера рассмотрим такой распространенный вид невритов, как неврит лицевого нерва, называемый еще параличом Белла, частота встречаемости которого составляет 23 человека на 100 тыс., во всех возрастных группах независимо от пола. Средний возраст заболевших — 40 лет.

Чаще всего паралич лицевого нерва возникает в результате местного переохлаждения. Очагами инфекции нередко служат хронические процессы в полости рта, горла, уха. При остром отите поражение нерва вызывается периневральным отеком сосудистого происхождения. Но чаще паралич лицевого нерва вызывается вирусом herpes zoster в области наружного слухового прохода и барабанной перепонки. [5]

Неврит лицевого нерва развивается в результате:

- опухолевых процессов в мостомозжечковом углу и задней черепной ямке, височной кости, околоушной железе;

- черепно-мозговых травм;

- острого, хронического отита, мастоидита;

- инфекций — сифилиса, туберкулёза, болезни Лайма, ВИЧ-инфекций, малярии, дифтерии, тифа и др.;

- саркоидозов, коллагенозов, амилоидозов;

- синдрома Гийена–Барре;

- рассеянного склероза и многих других заболеваний.

- иногда развитие невропатии лицевого нерва наблюдается во время беременности на фоне нефропатии. [6]

Симптомы неврита

Для всех видов невропатий характерны признаки поражения периферической нервной системы:

- двигательные расстройства как результат поражения двигательных волокон;

- чувствительные расстройства как результат поражения чувствительных проводников;

- вегетативные расстройства, к которым приводит поражение вегетативных волокон. [7]

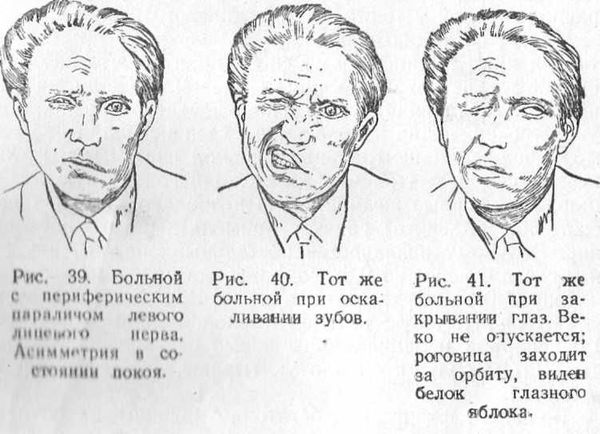

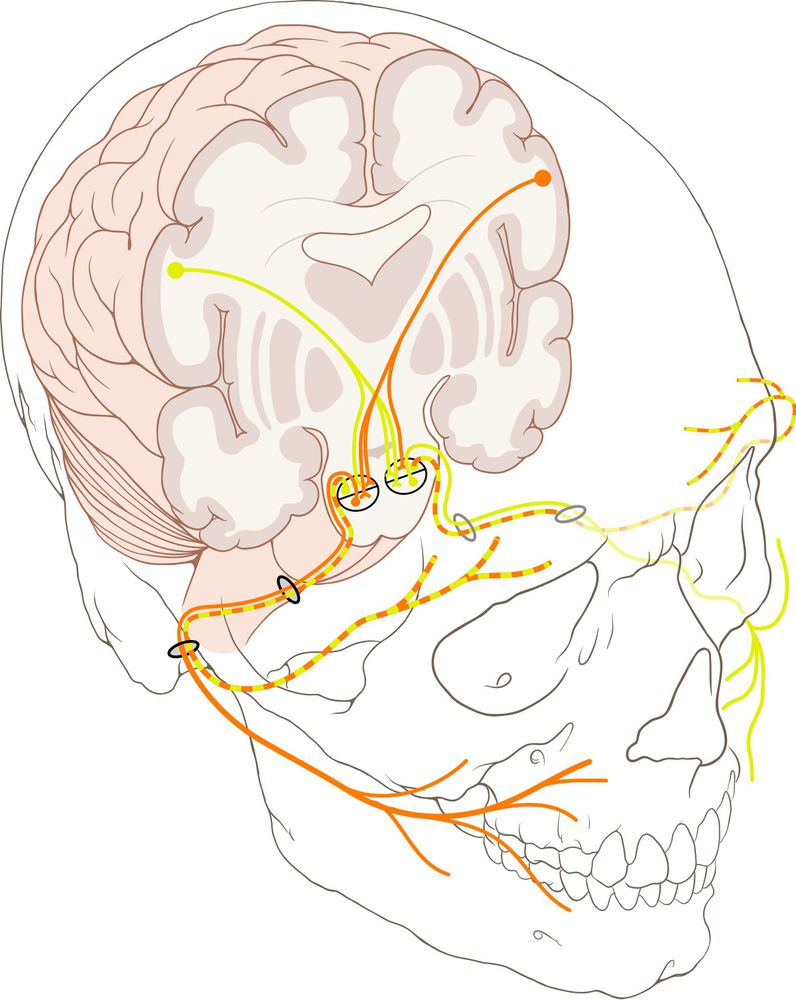

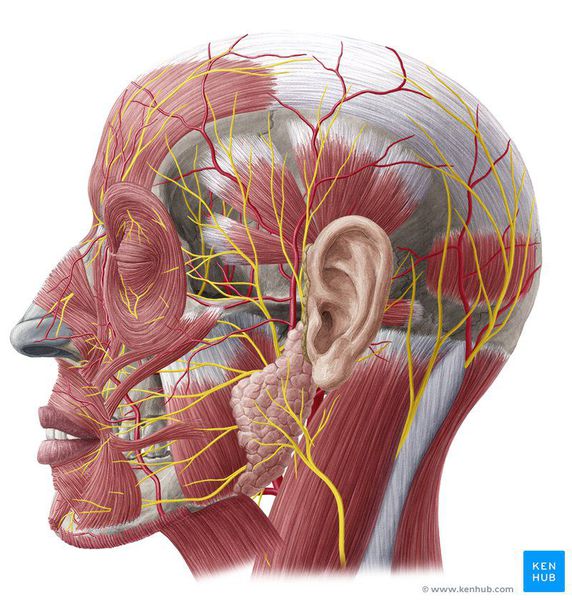

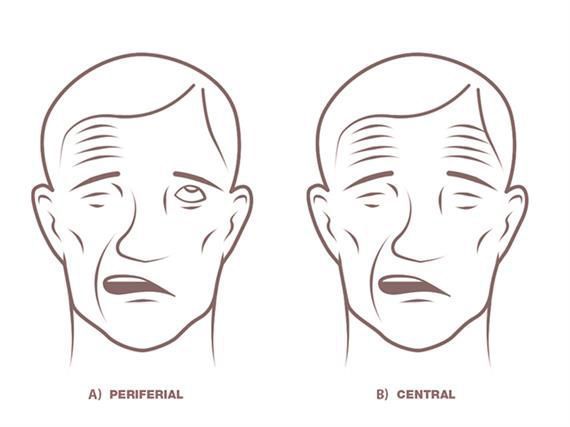

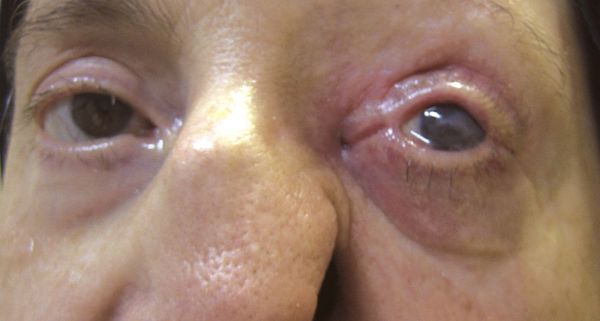

Если говорить конкретно о параличе лицевого нерва, то клиническая картина будет зависеть от того, какое место лицевого нерва по его длиннику поражено. Общие симптомы при любой локализации заключаются в параличе всей мимической мускулатуры лица: лобные складки, складки щеки исчезают, угол рта опущен, бровь приподнята к верху, глаз не закрывается веком, не моргает. Вследствие отсутствия движения век слезы не прогоняются к слезному каналу и выливаются наружу. Степень поражения лицевой мускулатуры бывает различной, от слабого пареза до паралича.

Патогенез неврита

Клиническое течение невропатий — это чаще хронический и длительный процесс, за некоторым исключением, когда на первый план выходят болевые синдромы или мышечная слабость, которые существенно нарушают качество жизни больного. Примерами острого процесса может быть дискогенный радикулит, неврит тройничного нерва, неврит лицевого нерва и др.

Неврит лицевого нерва отличается острым протеканием процесса, стремительно развивающейся слабостью мимических мышц, которая достигает максимума за несколько часов, реже — суток. Характеризуется слезотечением из-за слабости круговой мышцы глаза, иногда — сухостью глаза в результате того, что поражаются слезоотделительные волокна. У примерно 30% больных отмечается болезненная гиперчувствительность к звукам (гиперакузия), у половины — нарушается вкус на передних 2/3 языка с пораженной стороны. Общие симптомы (повышение температуры, слабость, потливость и др.) для неврита лицевого нерва нехарактерны. Кроме того, для этого заболевания не характерен медленно нарастающий парез мимических мышц (в течение недель или месяцев) — как правило, в таких случаях приходится говорить об опухолевой этиологии.

Некоторые исследователи (Лобзин В.С., 1963, 1980) расценивали паралич Белла как острое регионарное ишемическое заболевание лицевого нерва, требующее неотложной помощи. Было показано, что применение сосудорасширяющих и противоотечных препаратов в течение первых двух суток приводит к быстрому излечению. [7]

В пораженной мускулатуре в течение двух недель развивается изменение электровозбудимости, степень которой может быть различна, от легкого снижения до полной реакции перерождения. Поражение лицевого нерва обычно носит односторонний характер. Двустороннее поражение развивается одновременно или с промежутком в 1-2 дня, наблюдается редко.

Классификация и стадии развития неврита

I. Поражения нервных корешков, узлов, сплетений:

4. Травмы сплетений.

II. Множественные поражения корешков, нервов:

1. Инфекционно-аллергические полирадикулоневропатии.

2. Инфекционные полиневропатии.

4. Идиопатические и наследственные.

III. Поражения отдельных спинномозговых нервов:

1. Травматические мононевропатии;

2. Компрессионно-ишемические мононевропатии;

3. Воспалительные мононевропатии.

IV. Поражения черепных нервов:

1. Невропатия (невралгия, используется чаще) тройничного нерва;

2. Невропатия лицевого нерва;

3. Невропатия других черепных нервов.

V. Поражение вегетативных нервов:

1.Нарушения регуляции сосудов;

2.Нарушения регуляции мочеиспускания;

3.Нарушения регуляции моторики кишечники и т.д.

Невропатии черепных нервов:

(Классификация туннельных компрессионно-ишемических невропатий по Жулеву Н.М., Лобзину В.С. 1992 г.)

1.Туннельная компрессионно-ишемическая невропатия лицевого нерва. Паралич Белла неинфекционного происхождения, «идиопатический» паралич Белла.

2. Компрессионно-ишемическая невропатия — невралгия второй и третьей ветви тройничного нерва. Невралгия тройничного нерва туннельного происхождения.

3. Компрессионная невропатия-невралгия языкоглоточного нерва и блуждающего нервов.

Различают одно- и двусторонние поражения лицевого нерва; первичные идиопатические и вторичные в связи с воспалительными процессами в области костного канала височной кости.

Осложнения неврита

В целом острые невропатии, в отличие от хронических, достаточно хорошо лечатся, в легких случаях заканчиваются выздоровлением, в тяжелых — приобретают затяжное течение и зависят от патоанатомических изменений в нерве.

Неврит лицевого нерва нередко характеризуется контрактурами лицевой мускулатуры в качестве остаточных явлений. Патогенез их не ясен, возникают они не всегда. [5] На стороне контрактуры мимических мышц обнаруживаются сужение глазной щели, большая выраженность носогубной складки в покое, спонтанные гиперкинезы в области подбородка, спастические сокращения век, лицевые синкенезии, остаточный парез мимических мышц, у которых отмечается резко повышенная механическая возбудимость. Иногда наблюдается слезотечение. Синкенезии бывают разные, но чаще можно заметить:

Контрактуры усиливаются за счет отрицательных эмоций, физического и умственного напряжения, охлаждения и уменьшаются в состоянии общего комфорта, особенно благотворен при невропатиях сухой теплый климат. [3]

Диагностика неврита

Диагностика обычно не вызывает затруднений, так как клинические проявления паралича лицевой мускулатуры проявляют себя ярко и быстро.

Дифференциальную диагностику проводят с параличом лицевого нерва центрального генеза, болезнью Лайма (в этом случае необходима консультация инфекциониста), синдромом Рамсея-Ханта, синдромом Мелькерссона-Розенталя.

Если затронуты ядро или волокна внутри мозгового ствола, поражение лицевого нерва сопровождает центральный паралич или парез конечностей противоположной стороны (альтернирующий синдром Мийар-Гублера), иногда присоединяется поражение n. Abducentis (синдром Фовиля). Поражение n. facialis в месте выхода его из мозгового ствола обычно сочетается с поражением n. Vestibulocochlearis (глухота) и другими симптомами поражения мосто-мозжечкового угла. [7]

Диагностика невропатий включает ряд лабораторных и инструментальных исследований:

- общий анализ крови, общий анализ мочи;

- биохимический анализ крови (стандартный набор);

- анализ на сифилис, ВИЧ-инфекцию, болезнь Лайма;

- рентгенография органов грудной клетки для исключения саркоидоза, бруцеллёза;

- МРТ для исключения патологического процесса в стволе мозга или мостомозжечковом углу

- КТ для исключения патологии в области височной кости;

- электронейромиография позволяет подтвердить диагноз и оценить динамику заболевания;

- поясничная пункция с последующим исследованием спинномозговой жидкости для исключения нейроинфекции

Могут потребоваться консультации невролога, отоларинголога, инфекциониста и фтизиатра, если есть подозрение на саркоидоз или туберкулёз легких. [12]

Лечение неврита

Лечение должно носить экстренный характер и включать в себя:

- противовоспалительные препараты (преднизолон);

- противоотечные (магнезия);

- сосудистые (эуфиллин);

- витамины группы В;

- антиагреганты (гепарин). [9]

С учётом того, что в возникновении заболевания может участвовать вирус простого герпеса, дополнительно к преднизолону назначают антивирусные препараты в высоких дозах, например, ацикловир по 200 мг 5 раз в день.

В случае выраженного и/или длительного болевого синдрома добавляют НПВП (вольтарен). С целью улучшения проводимости нерва добавляют нейромидин. При затяжном течении добавляют электростимуляцию, УВЧ, парафиновые аппликации, лечебную гимнастику, лицевой массаж. [8]

В последние годы одним из наиболее популярных направлений в лечении невритов становится китайская медицина, использующая, в частности, иглоукалывание, прижигание и специально подобранные комплексы лечебных трав. [8] Для лечения неврита лицевого нерва назначаются «теплые» и «острые» травы, используются определенные точки воздействия [9] .

На Западе ведутся активные исследования влияния марихуаны на интенсивность болевого синдрома при невритах. Так, многочисленные исследования продемонстрировали высокую эффективность каннабиса у тех пациентов, которым не помогали другие лекарства. Два основных каннабиноида, обнаруженные в каннабисе, тетрагидроканнабинол и каннабидиол, активируют два основных каннабиноидных рецептора эндоканнабиноидной системы в организме. Эти рецепторы регулируют высвобождение нейротрансмиттеров и иммунных клеток центральной нервной системы для управления уровнями боли. Однако назначение марихуаны для лечения болевого синдрома при невропатии сопряжено с рядом сложностей. Несмотря на то, что в краткосрочной перспективе она хорошо переносится, долгосрочные последствия психоактивных и нейрокогнитивных эффектов употребления марихуаны в лечебных целях остаются неизвестными. Клиницисты должны с осторожностью назначать ее пациентам, особенно с болевым синдромом неневропатического происхождения. [14]

Прогноз. Профилактика

Как правило, в отношении неврита лицевого нерва можно сделать благоприятный прогноз. В большинстве случаев заболевание заканчивается полным выздоровлением, функции мимических мышц полностью восстанавливаются, с сохранением минимальной резидуальной симптоматики в некоторых случаях. Часть больных восстанавливается не полностью, формируются контрактуры мимических мышц и патологические синкинезии. Благоприятный прогностический признак — диагностирование неполного паралича у пациента в течение недели. [5] [6] [7]

Пациентам, перенесшим неврит лицевого нерва, следует беречься от переохлаждений, инфекций, выполнить санацию ротовой полости, правильно питаться, вести здоровый образ жизни, особенно остерегаться рецидива с противоположной стороны. [5]

Источник

Невралгия тройничного нерва — симптомы и лечение

Что такое невралгия тройничного нерва? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Новиков Ю. О., остеопата со стажем в 40 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

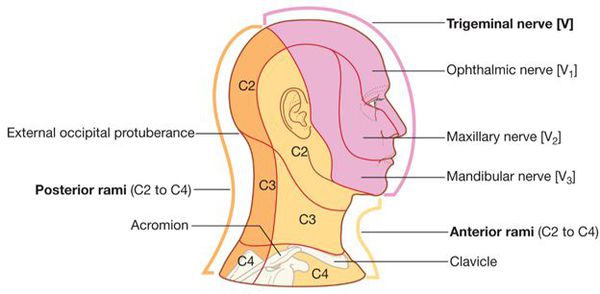

Невралгия тройничного нерва (НТН, Neuralgia n. trigemini, Prosopalgia) — хроническое заболевание, для которого характерны интенсивные боли стреляющего и/или жгучего характера в области лица, при этом расстройств чувствительности не выявляется.

По данным Всемирной организации здравоохранения, распространённость заболевания находится в пределах 2-4 человек на 100 000 населения. Чаще встречается у женщин 50-69 лет. Преобладает правосторонняя локализация. [1] [2] Примерно в 3% случаев возможен двусторонний процесс, частота которого возрастает в ходе увеличения длительности заболевания. [3]

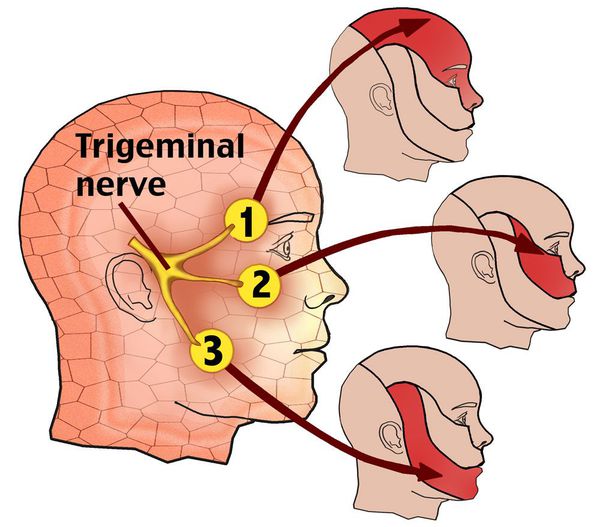

Невралгия V нерва может быть проявлением как поражения отдельных ветвей, так и его ядер в области ствола головного мозга и продолговатого мозга.

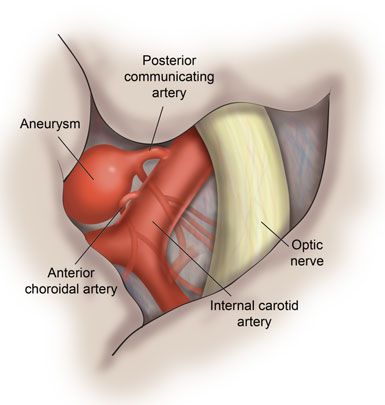

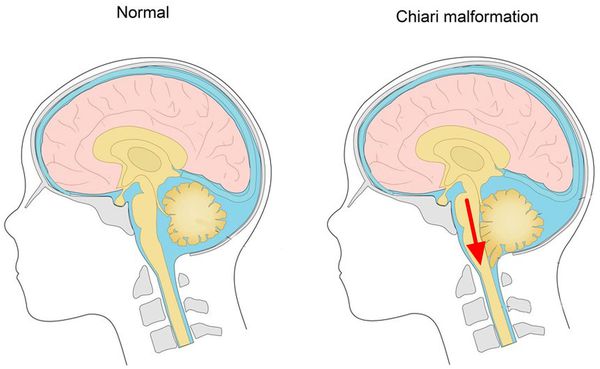

Поражения отдельных ветвей V нерва возникают в связи с переломом черепа, менингитом или рассеянным склерозом, объёмными образованиями головного мозга, саркоидозом или аневризмами близлежащих сосудов.

Поражение комплекса ядер также может быть связано с сосудистым процессом, объёмными образованиями, различными энцефалитами, рассеянным склерозом, сирингобульбией и сирингомиелией.

Кроме того, поражение V нерва может быть одним из признаков краниальной полиневропатии, связанной с отравлением трихлорэтиленом и другими химическими веществами, или ранним признаком некоторых заболеваний соединительной ткани, таких как склеродермия.

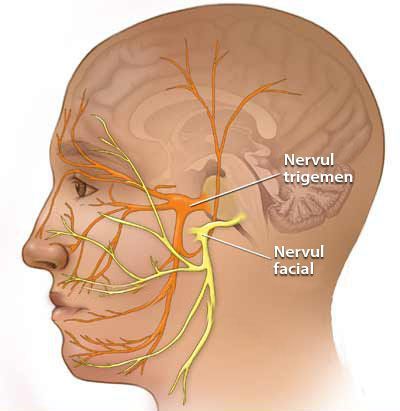

Некоторые проявления НТН возможны как сопутствующие признаки невропатии VII (лицевого) нерва. Это связано с единым кровоснабжением.

Также существует эссенциальная или идиопатическая НТН.

Симптомы невралгии тройничного нерва

Боли при невралгии тройничного нерва бывают двух видов:

- постоянные, тупые, периодически усиливающиеся боли без широкой иррадиации, возникающие в области распространения той или другой ветви нерва и не сопровождающиеся выраженными вегетативными реакциями;

- боли пароксизмального характера, длящиеся от нескольких минут до нескольких часов. [4][5]

Интенсивность приступов различна: от несильных, но частых, продолжающихся несколько секунд, до сильных и непереносимых, продолжающихся минутами и причиняющих сильные страдания.

Приступы нередко возникают спонтанно, без каких-либо раздражителей, либо в результате попадания твёрдой и холодной пищи в рот, прикосновений, сквозняков, переохлаждений под кондиционером, движений челюстями и т. п.

Приступ начинается обычно с болей в одной ветви нерва — месте первичного поражения, затем боль распространяется на другие ветви, нередко иррадиирует в затылок, к ушным нервам, в шею и даже в область грудных нервов.

Сильные приступы обычно сопровождаются вегетативными рефлекторными реакциями: покраснением лица, слезотечением, жидкими выделениями из носа, слюнотечением, иногда отёком щеки, века, небольшим припуханием половины носа.

Страдания больного проявляются общим беспокойством, потиранием болевой зоны рукой, давлению на эту зону, причмокиванию. Это наслоение новых раздражений, очевидно, ускоряет момент возникновения тормозного состояния в центре болевых восприятий, которым обычно сменяется приступ.

В качестве двигательных проявлений в связи с болевым приступом возникают тикообразные подёргивания мышц или спазматические сокращения. Максимальные подёргивания или сокращения мышц соответствуют, в основном, зонам, с которых начинается боль, т. е. местам первичного поражения.

При длительном заболевании иногда отмечается поседение волос головы на поражённой стороне.

Иногда пароксизмальные невралгии сопровождаются высыпанием herpes zoster (опоясывающий герпес), располагающегося соответственно первичным поражениям тех или других ветвей, иногда поражающего слизистую роговицы.

Периоды обострений могут чередоваться с периодами ремиссий, которые длятся месяцами, иногда годами.

Вне приступа обычно не наблюдается никаких расстройств: ни болевых точек, ни объективных расстройств чувствительности. Иногда можно отметить снижение болевой чувствительности главным образом в районе той ветви, которая являлась местом первичного поражения. Реже снижение чувствительности обнаруживается в области всех ветвей тройничного нерва. В отдельных случаях вне приступов больные испытывают лёгкие тупые боли. Болевые ощущения возникают в любое время, но чаще во сне. [6] [7]

Патогенез невралгии тройничного нерва

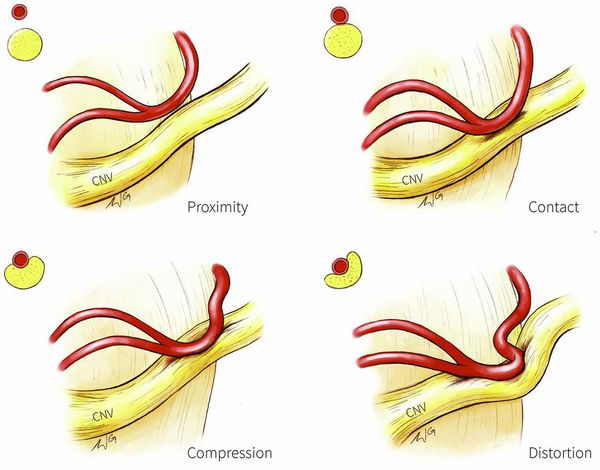

Патогенез невралгии тройничного нерва, как и локализация процесса, остаётся до конца неясным. Считается, что причиной данного страдания является сдавление корешка нерва в месте его выхода из моста изменёнными сосудами или опухолью, а причиной патологии у больных с рассеянным склерозом — образование бляшки в области чувствительного ядра тройничного нерва.

Предполагают центральную локализацию поражения на уровне понтобульбоспинальных центров, есть мнения о поражении в нисходящем корешке, связанном с ядром, или на уровне задних корешков. Имеющиеся патологоанатомические исследования, как правило, обнаруживали в гассеровых узлах изменения воспалительного или рубцового характера. Патологический очаг, изменяющий функцию узлов, влечёт за собой функциональные нарушения в расположенном выше зрительном бугре. Очаг раздражения в узле периодически под влиянием обычно внешних раздражений ведёт к возбуждению последнего с последующим возбуждением в расположенных выше центрах. Начавшись с одной точки, возбуждение затем распространяется по этим центрам. Далее сверхсильное возбуждение клеток сменяется торможением, которое распространяется в том же порядке, в каком происходила иррадиация болей. Результатом полного тормозного состояния является прекращение болей.

В этой схеме, объясняющей возникновение приступа пароксизмальной невралгии, имеется аналогия с эпилептическими припадками, только с той разницей, что реализация невралгических припадков ограничивается областью подкорки, и эти припадки никогда не ведут к последующему разлитому торможению коры головного мозга. Впрочем, это бывает иногда и при истинной парциальной эпилепсии. Если исходить из данного положения, то станет понятным, что наслаивание новых раздражений ускорит наступление тормозного состояния, т.е. конца приступа. К этим приёмам обычно и прибегают больные для купирования приступа. [8] [9]

Классификация и стадии развития невралгии тройничного нерва

Невралгия тройничного нерва бывает:

- первичной — истинной (эссенциальная или идиопатическая);

- вторичной — симптоматической:

- центральной;

- периферической (компрессионной).

Классификация по этиологическому фактору:

- травматическая НТН;

- инфекционная НТН;

- НТН в результате патологии обмена веществ в организме.

Классификация по уровню поражения:

- дентальная плексалгия;

- невралгия носоресничного нерва (синдром Чарлина);

- невралгия ушно-височного нерва (синдром Фрейя);

- синдром крылонебного узла (синдром Сладера);

- глоссофарингиальная невралгия;

- SUNCT-синдром;

- синдром поражения полулунного узла.

Классификация по нарушению функций:

- нарушение чувствительной функции тройничного нерва;

- нарушение двигательной функции тройничного нерва.

Осложнения невралгии тройничного нерва

Осложнения симптоматических вариантов НТН зависят в первую очередь от этиологии. При нейроинфекционных процессах, объёмных образованиях, аневризмах близлежащих сосудов, демиелинизирующих заболеваниях наиболее вероятны осложнения от основных заболеваний, вплоть до инвалидизации и летального исхода.

В случае идиопатической НТН чаще всего наблюдается переход в хроническую стадию: болезнь носит длительный характер, тянется непрерывно или с интервалами различной продолжительности, почти не поддаваясь окончательному излечению. Однако в некоторых случаях отмечают длительную ремиссию до 5-7 лет, но затем боли возобновляются. В периоды ремиссий типично щадящее поведение пациентов с НТН — они предпочитают жевать одной половиной рта, даже в тёплую погоду укрывают голову.

В начальных стадиях болезни, когда её причина установлена, соответствующее лечение может быстро ликвидировать воспалительный процесс без остаточных явлений в виде образования рубцов. Если рубцы образуются, рецидив болезни почти неизбежен — она приобретает хроническое течение.

В случае длительно протекающих невралгий нередки признаки нарушения трофики (питания) тканей в зоне иннервации нервного корешка, таких как сальность и истончение кожи. В случае НТН I ветви вероятны выпадение ресниц и бровей, вплоть до трофических язв роговицы. Кроме того в зоне иннервации снижается тактильная и/или температурная чувствительность.

Хронические лицевые боли, обусловленные НТН, приводят к снижению порога болевой чувствительности и могут быть «маской» скрытой депрессии. И наоборот, при длительно существующей хронической боли присоединяется депрессия, вследствие общности патогенетических механизмов. [11]

Диагностика невралгии тройничного нерва

В первую очередь при подозрении на НТН необходимо выполнить магнитную томографию или компьютерную томография головы с целью исключения серьёзной патологии.

Важно дифференцировать НТН с сирингомиелией и сирингобульбией, иногда начинающихся болями в области тройничного нерва, которые могут приобрести пароксизмальный характер. Наличие характерных для сирингомиелии симптомов и дефектов физического развития позволяют установить правильный диагноз.

Иррадиирующие боли при заболеваниях придаточных полостей носа, зубов сравнительно легко дифференцируются от невралгии. Боли тупые, не носят пароксизмальный характер, исчезают бесследно после излечения вызвавших их заболеваний. Если после излечения боли не проходят, следует думать о невралгии. Смешение невралгии с болями, иррадиирующими из зубов, нередко ведёт к ошибочному диагнозу и удалению здоровых зубов.

Боли в районе первых ветвей тройничных нервов, наблюдаемые при тиреотоксикозах, необходимо относить к токсическим невралгиям. Они всегда двусторонние, часто сочетаются с затылочными болями, носят упорный характер. Специальное лечение обычно снимает эти боли.

Инфекционные невралгии тройничного нерва приходится дифференцировать с невралгиями неинфекционной этиологии. В пожилом возрасте такие невралгии могут быть обусловлены склеротическими изменениями отверстий, через которые проходят ветви тройничного нерва, с кровоизлияниями в нерв или гассеров узел.

Этиологический диагноз приходится ставить только на основании анамнестических данных. Клинические признаки могут быть сходны только при склеротическом поражении одной ветви, пароксизмы не так сильны и не приобретают широкой иррадиации. Невралгии, возникшие в результате оболочечных воспалительных процессов и неопластических процессов в области гассерова узла и корешков, тройничного нерва, кариозных заболеваний пирамидки распознаются сравнительно легко. При всех этих заболеваниях обычно в процесс вовлекаются другие черепные нервы: слуховой, лицевой, отводящий. [12] [13]

Лечение невралгии тройничного нерва

Медикаментозное лечение включает в себя приём антиконвульсантов. Лучше всего зарекомендовал себя карбамазепин («Тегретол», «Финлепсин»), который назначают по схеме, начиная со 100 мг, постепенно увеличивая дозу до 600-800 мг в зависимости от переносимости и наличия нежелательных явлений. Приём обычно длится 1-2 недели, далее, при улучшении состояния, отменяется, постепенно снижая дозировку.

Препаратами второго ряда являются баклофен, тизанидин и антидепрессанты, которые вначале назначаются в условиях стационара, а затем применяются в амбулаторных условиях с постепенной отменой при достижении улучшения.

Также дополнительно применяют витамины группы B и сосудистые препараты.

Используют блокады анестетиками в местах выходов соответствующих ветвей тройничного нерва, акупунктуру и остеопатические методы коррекции.

Из физиотерапевтических методов в остром периоде заболевания и во время приступа местно используют умеренное тепловое и/или ультрафиолетовое воздействие. Широко применяют курсовое воздействие диадинамическими токами, которые оказывают обезболивающее и противовоспалительное воздействие. В упорных случаях возможно использование анальгетиков типа прокаин, тетракаин, эпинефрин.

В подостром периоде положительно зарекомендовал себя эндоназальный электрофорез 4% раствора прокаина и 2% раствор витамина В1.

В случае хронических форм НТН показан массаж лица, грязевые или парафин-озокеритовые аппликации на воротниковую область.

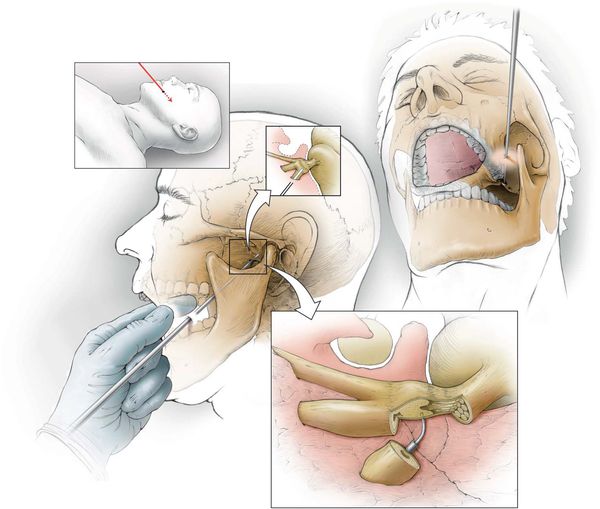

При неэффективности консервативной терапии показаны нейрохирургические методы лечения:

- невротомию или нервэктомию (перерезание или удаление нерва);

- клипирование аневризматически расширенных артерий — на мешотчатое расширение артерии накладывается металлическая скобка, прекращающая кровоток в этом расширении;

- ликвидация сдавления нерва в костных каналах внутри черепа — частично удаляются костные стенки канала;

- термическая коагуляция узла тройничного нерва;

- операции на гассеровом узле и чувствительном корешке тройничного нерва — электрокоагуляция, криодеструкция. [14][15][16][17]

Многообещающие перспективы сосредоточены на использовании ботулинического токсина. [18]

Также используются когнитивно-поведенческая терапия, физические упражнения, релаксация, биологическая обратная связь, окклюзионные шины и трейнеры, массаж и многое другое как дополнительные методы помощи при хронических лицевых болях. [19]

Прогноз. Профилактика

Прогноз эффективности лечения и длительности ремиссии зависит от степени нарушения тройничного нерва, своевременности начатого лечения, а также возраста пациента. Бесспорно, наилучший прогноз восстановительного лечения НТН можно ожидать при вторичных симптоматических проявлениях, когда причина не вызывает сомнения и хорошо поддаётся соответствующей терапии (например, одонтогенная или инфекционная НТН). При идиопатических НТН, этиология которых не ясна, курация наиболее затруднительна.

Профилактика прозопалгий имеет большое значение вследствие малых надежд на полное излечение хронических форм невралгий, поэтому профилактические мероприятия, в основном, сводятся к своевременному лечению заболеваний, которые могут провоцировать развитие НТН. Особое внимание необходимо уделить санации зубов, лечению ринитов и гайморита.

Важным условием профилактики является отсутствие переохлаждений и сквозняков. Необходимо избегать психотравмирующих факторов, закаляться. Немаловажная роль в профилактике принадлежит саногенезу, так как любое интеркуррентное заболевание как инфекционного, так и соматического плана, приводящее к ослаблению защитных сил организма, может привести к обострению НТН. [20] [21]

Источник