- Правила обращения с медицинскими отходами в аптечных организациях

- Какие медицинские отходы образуются в аптечных организациях

- Система обращения с медицинскими отходами в аптеках: этапы

- Правила учета

- Как происходит сбор медицинских отходов в аптечных организациях

- В каких случаях проводят обеззараживание

- Кто вывозит медотходы из аптек

- Как утилизируют медицинские отходы из аптек

- Перечень отходов аптеки

- Лекарственные препараты какие отходы

Правила обращения с медицинскими отходами в аптечных организациях

Аптечные организации осуществляют фармацевтическую деятельность, в результате которой образуются медицинские отходы. Поэтому обращение с ними – сбор, размещение, учет и утилизация – строго регламентируется СанПиН 2.1.7.2790-10, а нарушения чреваты штрафными санкциями.

Какие медицинские отходы образуются в аптечных организациях

Медицинские отходы делят на 5 категорий. К классу «Г» относятся токсикологически опасные отходы, которые образуются в аптеках:

- лекарственные препараты, в том числе цитостатики;

- ртутьсодержащие приборы и люминесцентные лампы;

- дезинфицирующие средства, не подлежащие использованию;

- отходы сырья и продукции фармацевтических производств и др.

К этому же классу целесообразно отнести рассыпанные, разлитые лекарства, медикаменты с истекшим сроком годности или поврежденной упаковкой, таблетки, изменившие цвет и консистенцию. Все они требуют соблюдения правил сбора, хранения, вывоза и утилизации.

Система обращения с медицинскими отходами в аптеках: этапы

- Сбор внутри аптечной организации в герметично упакованную тару.

- Перемещение из подразделений и временное хранение на оборудованном участке.

- Обеззараживание.

- Транспортировка.

- Захоронение или уничтожение.

Правила учета

Руководитель аптечной организации утверждает инструкцию, в которой прописаны все этапы обращения с медицинскими отходами класса «Г» и ответственные сотрудники. В документе указывают качественный и количественный состав отходов, потребность в расходных материалах и таре, порядок сбора, временного хранения и вывоза. Фиксируется и порядок действий персонала при рассыпании или разливании медотходов, а также то, как будет организовано обучение сотрудников.

Как происходит сбор медицинских отходов в аптечных организациях

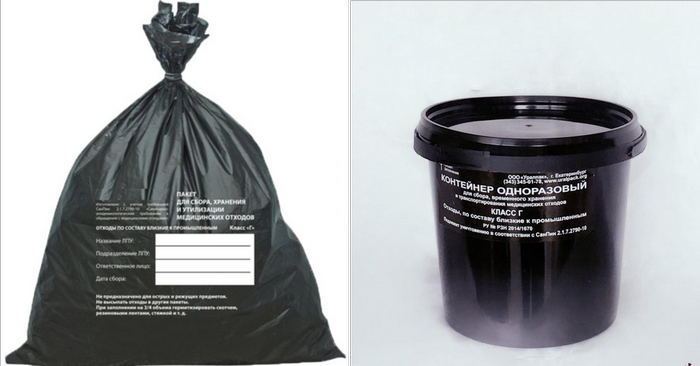

Лекарственные, диагностические и дезинфицирующие средства, не пригодные по какой-то причине к дальнейшему использованию (класс «Г»), собирают в одноразовые пакеты черного цвета с пометкой «Отходы. Класс Г». Если применяются герметичные пластиковые емкости, они могут быть любого цвета, кроме желтого и красного. Ртутьсодержащие приборы и люминесцентные лампы складывают в контейнеры с герметичными крышками любого цвета, также кроме желтого и красного.

В каких случаях проводят обеззараживание

Сбор и временное хранение негодных к использованию цитостатиков и генотоксических препаратов, а также отходов, образованных в результате их приготовления, разрешены только после предварительной дезактивации. Медикаменты, флаконы, ампулы и другие компоненты, принадлежащие к медицинским отходам класса «Г», рабочее место сотрудника подвергают в месте образования медотходов дезактивации специальными химическими средствами. Персонал, выполняющий эти действия, должен иметь средства индивидуальной защиты. Дезактивация выполняется в вытяжном шкафу.

Кто вывозит медотходы из аптек

Вывозить токсикологически опасные медотходы имеет право только организация, располагающая соответствующим автотранспортом. Аптечная организация должна заключить несколько договоров. Отдельно вывозятся:

- твердые бытовые отходы;

- медицинские отходы;

- ртутьсодержащие приборы;

- люминесцентные лампы.

Как утилизируют медицинские отходы из аптек

Медотходы класса «Г» утилизируют одним из способов:

- Пиролиз. Если лекарства не нуждаются в дезактивации и сортировке, их утилизируют термическим способом – сжигают в бескислородной среде. Благодаря дожиганию попутных газов в атмосферу не выбрасываются диоксины – вред для экологии минимален.

- Сжигание в инсинераторах. Мусор утилизируется в печах при температуре до 1000 °С. В атмосферу выделяются токсичные газы, поэтому метод менее предпочтителен, чем пиролиз.

- Захоронение. Практикуется только в отношении обезвреженных отходов. Захоронять отходы класса «Г» на полигонах ТБО запрещено.

- Химическая и термохимическая утилизация. Комплексный метод, сочетающий предыдущие. Пока относится к альтернативным.

Ртутные термометры и люминесцентные лампы отправляют на термическую демеркуризацию, в результате которой стекло и металл поступают на вторичную переработку. Отходы измельчают, нагревают до испарения ртути, удаляют из них токсичные вещества. Стеклянный остаток используют в производстве стройматериалов, металл – переплавляют на заводах.

В Великобритании одна из функций аптечных организаций – прием от пациентов ненужных или нежелательных медикаментов. Специально обученные сотрудники сортируют их на твердые вещества, жидкости и аэрозоли, а затем передают в Национальную службу здравоохранения или подрядчику по утилизации фармацевтических отходов. Российские аптеки пока не занимаются подобной деятельностью, однако они несут полную ответственность за судьбу потенциально опасных медикаментов, которые сами реализуют или производят.

Источник

Перечень отходов аптеки

В данной статье расскажем о том, какие отходы образуются в результате деятельности аптеки. Рассмотрим вариант аптеки, которая самостоятельно не производит никакие медицинские препараты/растворы и тд, так как эти виды отходов очень специфичны и их наименования, состав могут быть определены только после инвентаризации и ознакомления с технологией производства.

Как правило, аптеки расположены либо на первых этажах жилых зданий, либо в отдельных сооружениях. Но в том и другом случае вести отчетность за образуемые отходы должны аптеки самостоятельно, если иное не указано в договорах аренды помещений.

С начала 2019 года все отходы, относящиеся к ТКО обязан вывозить региональный оператор по обращению с отходами (кроме г. Москва, Санкт-Петербруг, Севастополь). Для заключения договора с региональным оператором образователь отходов обязан предоставить паспорта на отходы 1-4 класса опасности, биотестирование на отходы 5 класса опасности.

Далее образователь отходов обязан оплачивать услуги по вывозу отходов на основании полученных счетов от регионального оператора и вести отчетность. Перечень отчетности для всех предприятий в зависимости от присвоенной категории размещен на нашем сайте. Аптека будет относиться к категории «без категории».

Перечень отходов аптеки:

лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства

4 71 101 01 52 1

светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства

4 82 415 01 52 4

лампы накаливания, утратившие потребительские свойства

4 82 411 00 52 5

мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)

7 33 100 01 72 4

мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически неопасный

7 33 100 02 72 5

мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный

7 33 220 01 72 4

принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства

4 81 202 01 52 4

системный блок компьютера, утративший потребительские свойства

4 81 201 01 52 4

картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные

4 81 203 02 52 4

мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства

4 81 205 02 52 4

клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства

4 81 204 01 52 4

отходы упаковочного картона незагрязненные

4 05 183 01 60 5

тара стеклянная незагрязненная

4 51 102 00 20 5

отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные

4 34 110 02 29 5

отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства

Источник

Лекарственные препараты какие отходы

Понимание исключения медицинских отходов (МО) из совместного обращения и захоронения с ТКО (твердые коммунальные отходы) и отдельной их обработки назрели уже давно и постепенно реализуются в Российской Федерации и других странах [1–3]. Однако для формирования стратегии администрирования и регулирования путей обращения с МО необходима четкая система определений МО по ряду позиций и предельно полная их классификация. Согласно статье 49 в редакции ФЗ № 323 медицинские отходы (МО) представлены практически всеми видами отходов, включающими в себя также отходы, образованные в результате осуществления медицинской (анатомические, патолого-анатомические, микробиологические и др.) и фармацевтической (лекарственные средства и медицинские изделия) деятельности. Особого внимания в формировании стратегий обращения требуют МО, образованные деятельностью в области использования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-инженерно-модифицированных организмов в медицинских целях [4].

Целью исследования было выявить и обобщить проблему в области классификации медицинских отходов, в частности фармацевтических, для оптимизации контроля по их обращению в связи с их опасностью и отсутствием законодательно закреплённых мер и правил и разработать рекомендации для решения данной проблемы.

Материалы и методы исследования

В основе методов лежал анализ проведённых исследований в области оценки опасности МО и недостатков законодательной базы, которая не может обеспечивать необходимый контроль в области обращения с данными отходами. Рассматривается возможность использования зарубежного подхода к классификации и обращению с фармацевтическими отходами (ФО) для Российской Федерации.

Результаты исследования и их обсуждение

Целесообразно расширить представление о МО с учетом требований Базельской конвенции [5], поскольку экспортируемые отходы должны иметь единые стандарты в соответствии с рекомендованными ООН. Это касается многих стран (более чем 100) и особенно важно для трансграничных перевозок опасных МО. Страны, подписавшие Конвенцию, приняли единые принципы, согласно которым осуществляются поставки, проводится экспертиза для безопасного обращения c отходами. Прежде всего, это касается опасных (остро токсичных) МО («опасные отходы» по Базельской конвенции) и эпидемиологических МО (опасных по микробиологическим показателям). В рамках управления этими отходами обязательно потребуется применение специальных способов их обработки [6, 7]. Во многих развитых странах действует законодательство о медицинских отходах, однако как правило, мало указаний относительно того, какие объекты могут быть определены как инфекционные. Это отсутствие ясности делает сортировку медицинских отходов неэффективной и приводит к увеличению объема отходов, обработка которых осуществляется сжиганием, как отходов, зараженных патогенными микроорганизмами. Это, в свою очередь, увеличивает стоимость утилизации и негативно воздействует на окружающую среду. В результате, ключевыми направлениями для эффективного управления отходами в медицинских учреждениях в нашей стране остаются повышение уровня образования работников по обращению с отходами и стандартизированная сортировка медицинских отходов. Необходимы дальнейшие исследования с учетом тенденции увеличения производства медицинских отходов [8].

От 75 % до 90 % отходов, полученных от медицинских учреждений, представляют собой не связанные с риском или «общие» медицинские отходы, сопоставимые с бытовыми отходами (класс «А» ФЗ № 323, статья 49) [4, 9]. В основном эти МО связаны больше с административными и служебными функциями медицинских учреждений, а также могут включать отходы, образующиеся при обслуживании медицинских учреждений. Обращение с такими отходами регулируется ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. [10] и решается муниципальными механизмами по их захоронению или утилизации. Подобный класс отходов существует и в классификации ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения), обозначенный как «Общие отходы» («General Waste») [11, 12]. В отдельный класс в этой классификации выделены фармацевтические отходы («Pharmaceuticals») [11–13], которые в российской классификации можно отнести к классу «Г» и к разряду от умеренно токсичных до чрезвычайно токсичных веществ. К сожалению, четкое определение по этой позиции (как и по многим другим) отсутствует [14, 15].

Согласно бразильскому законодательству фармацевтические отходы отнесены к группе «B», которая включает в себя вещества, представляющие риск для здоровья населения и окружающей среды, так как обладают высокой реакционной способностью и токсичностью (Medical Waste Management Plan – MWMP). Такие вещества в обязательном порядке должны проходить этапы обезвреживания в самих медицинских учреждениях [16].

Именно с классификацией выстроен план мероприятий по управлению медицинскими отходами [17]. Создание системы обращения с МО в современных условиях в РФ строится в первую очередь на методологических принципах эпидемиологической безопасности. В целях гарантированного безопасного обеззараживания отходов с внедрением аппаратных методов обработки в медицинских организациях требуется создание новых структурных подразделений – участков для обеззараживания медицинских отходов (УОМО) [18], обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения мегаполисов при централизованной системе обеззараживания медицинских отходов. Успешное выполнение плана по созданию и эффективной работе централизованной системы обеззараживания во многом зависит от оценки токсичности МО, информированности по объемам их поступления, что должно устанавливаться с учетом классификационных позиций. И, как отмечают В.Г. Акимкин и А.В. Бармашов, к сожалению, в современных условиях ни один крупный город, ни один субъект Российской Федерации не могут продемонстрировать отлаженную и полностью действующую централизованную схему обращения с медицинскими отходами [14].

Несомненно, внутри класса в классификации должно быть ранжирование по ряду направлений, прежде всего по токсичности (качественная характеристика) и по воздействию на организм человека (с учетом качественного и количественного состава опасного вещества). Далее список можно ранжировать с учетом степени потенциальной подверженности риску от воздействия опасных медицинских отходов (работники медицинских учреждений, производители фармацевтических препаратов, лица, являющиеся источником МО, работники, обрабатывающие такие отходы, и т.д.). Причем внутри каждого списка могут быть группы (например, медицинские клиники и центры вакцинации, акупунктуры, тату-салоны и т.д.). Классификация должна быть оценена и с позиций обращения с отходами в сети медицинских учреждений или других заведений: сбор отходов, сегрегация, транспортировка и хранение, обработка/утилизация, транспортировка к месту окончательного захоронения, окончательное удаление. Данные положения прописаны в СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Тем не менее отсутствие в законодательстве положений по обращению с МО с указанием ответственных ведомств и структурных подразделений привело к тому, что допускается обращение с медицинскими отходами класса А с соблюдением таких же требований, как и для отходов производства и потребления [10, 19]. Положения в законодательстве по обращению с МО для классов Б, В и Г отсутствуют. Это привело к тому, что в существующем природоохранном законодательстве Российской Федерации, в частности в ФЗ № 89, не установлены требования к получению документации в области обращения с МО, а также отсутствует указание ответственных ведомств [10].

Основная масса фармацевтических отходов относится к оставшимся 10–25 % всех медицинских отходов, которые считаются опасными и могут создавать различные риски для здоровья. В рамках Базельской конвенции около 15 % МО отнесены к опасным отходам [5]. В опасные отходы по Базельской конвенции попадают токсичные отходы (по химической и по микробиологической характеристике). Сюда попадают отходы инфекционные, патологические, которые выделены в нашей классификации в класс эпидемиологически опасных и чрезвычайно эпидемиологически опасных (класс «Б» и «В»). Фармацевтические отходы (ФО), на характеристике которых в этой публикации мы делаем акцент, относятся к МО класса «Г». Причем характеристика ФО может складываться из целого ряда позиций, которые лишь условно относятся к санитарно-эпидемиологическим и не регулируются ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. [20].

Фармацевтические отходы включают истекшие, неиспользованные, разлитые и загрязненные фармацевтические продукты, психоактивные вещества, вакцины и сыворотки, которые больше не требуются и должны быть утилизированы соответствующим образом. В эту категорию также включены использованные и выброшенные предметы, применяемые при обработке фармацевтических препаратов, такие как бутылки или ящики с остатками опасных химических веществ, перчатки, маски, соединительные трубки и флаконы с лекарственными средствами.

Существует ряд проблем по утилизации фармацевтических отходов, которые включают в себя биологически активные вещества, антибиотики, фенолы и их производные, дезинфицирующие средства и другие сильнодействующие лекарственные средства. Устаревшие препараты, хранящиеся в протекающих ёмкостях или рваных мешках (неправильно захороненные недостаточно обезвреженные), могут непосредственно или косвенно влиять на здоровье любого человека. При непосредственном контакте с ФО на предприятиях или свалках интоксикация может быть результатом абсорбции фармацевтического средства через кожу, дыхательные пути или слизистые оболочки и вызвать ожоги, негативно влиять на иммунитет и гормональный статус. Во время сильных дождей просочившиеся токсиканты могут попасть в почву и загрязнять грунтовые воды. В этом случае отравление происходит через употребление загрязненной токсичными веществами воды и зараженной пищи. Повреждение органов человека может быть вызвано и контактом с легковоспламеняющимися или высокореакционными химикатами (например, формальдегидом и другими летучими веществами, попадающими в отходы). Следует также отметить, что все эти химические вещества могут образовывать высокотоксичные вторичные соединения.

Остатки фармацевтических препаратов, сбрасываемые в канализационную систему, могут оказывать неблагоприятное воздействие на работу биологических очистных сооружений и на природные экосистемы в местах сброса вод. Из-за сезонных различий в потребностях производства лекарств стоки, сбрасываемые с участков серийного производства, могут иметь значительные различия по количественному и качественному составу [21]. Часть ФО обладает коррозионными свойствами (рН 11).

Некоторые ФО могут быть отнесены к очень опасным генотоксическим отходам, которые обладают мутагенными, канцерогенными или тератогенными свойствами. Эти отходы также могут включать в себя некоторые цитостатические препараты. Цитостатические (или противоопухолевые) препараты способны убивать или останавливать рост некоторых живых клеток, что позволяет их использовать в химиотерапии онкобольных пациентов. Эти препараты зачастую имеют сложности в синтезе действующего вещества. Один из путей снижения массы фармацевтических отходов – переработка невостребованных либо с истекшим сроком годности цитостатических (и других) препаратов для синтеза новых. Однако фармацевтическое производство отличается от других производств практикой переработки, поскольку строгие требования к чистоте часто запрещают прямое повторное использование сырья в следующей партии [21].

Управление МО по-прежнему является серьезной проблемой, особенно в большинстве медицинских учреждений развивающихся стран. Однако в ряде стран законодательно предусмотрен возврат неиспользованных опасных фармацевтических препаратов и их контейнеров изготовителю. Безопасную фармацевтическую продукцию в ограниченном количестве допускается периодически сбрасывать в общие отходы. Просроченные лекарственные препараты могут быть возвращены в аптеки или производителю [22, 23]. Авторы подчеркивают, что при отсутствии финансовых и технологических ресурсов следует стремиться соблюдать такие меры предосторожности, как разделение отходов, что может помочь уменьшить воздействие на окружающую среду, оказываемое больничными отходами, и расходы на удаление отходов.

Выбор способов обеззараживания остается вопросом дискуссионным. Исследования иранских ученых свидетельствуют, что осуществлять утилизацию отходов на месте или в медицинских учреждениях могут позволить себе клиники с высоким финансированием, с проведением планирования, поддержания определенной мощности на установках, с обеспечением, эксплуатацией и обслуживанием процессов [24].

ФО могут обладать токсичностью из-за присутствия в них ТМ или других элементов, например мышьяка. Существует ряд ФО, в состав которых входят реакционноспособные токсичные органические вещества (хлороформ, трихлорэтилен, негалогенированные соединения – ксилол, метанол, ацетон, изопропанол, толуол, этилацетат, ацетонитрил и др.) и неорганические вещества (KMnO4, K2Cr2O7 и т.п.), требующие особого обращения.

Отсутствует не только классификационная система, но и четкие определения по ФО, что ведет к проблемам контроля фальсифицированных препаратов, бракованных лекарственных препаратов, утративших потребительские качества (с истекшим сроком пользования), что приводит к отсутствию административной или уголовной ответственности. Понятия «фальсификат», «контрафакт» и «подделка» юридически имеют определенные различия, но для обычного гражданина они идентичны. В определении Всемирной Организации Здравоохранения под фальсифицированным (контрафактным) лекарственным средством (ФЛС) подразумевается продукт, преднамеренно и противоправно снабженный этикеткой, неверно указывающей подлинность препарата и/или изготовителя. В Российской Федерации фальсифицированным считается лекарственное средство, которое признается таковым Росздравнадзором после тщательной проверки с опубликованием соответствующей информации на сайте Рос- здравнадзора. Со дня публикации обращение ФЛС должно быть прекращено с изъятием из торговой сети и помещением в карантинную зону отдельно от других лекарств. Любое «перемещение» данного ФЛС после изъятия является нарушением.

Фальсификация лекарств является серьезной проблемой здравоохранения. В своем большинстве фальсификаты не соответствуют по качеству, эффективности или побочным действиям оригинальным препаратам, нанося непоправимый вред здоровью больного человека; производятся и распространяются без контроля соответствующих органов, причиняя огромный финансовый вред законным производителям лекарств и государству. Смерть от ФЛС входит в первую десятку причин гибели людей. Под поддельным понимается лекарственное средство, произведенное с изменением его состава, при сохранении внешнего вида, и часто сопровождаемое ложной информацией о его составе. Контрафактным считается лекарственное средство, производство и дальнейшая продажа которого осуществляется под чужими индивидуальными признаками (товарным знаком, наименованием или местом происхождения) без разрешения патентодержателя, что является нарушением прав интеллектуальной собственности.

Все эти (фальсифицированные, бракованные и с истекшим сроком пользования) препараты непригодны к медицинскому использованию и представляют угрозу для здоровья людей. Обращение с опасными отходами включено в перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию (ФЗ № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 г.) [25], однако до сих пор не проведена классификация ФО по классам опасности и оценка экологического риска. Все юридические дела при нарушениях по утилизации ФО оспариваются. Такое положение требует законодательного вмешательства и введения строгого контроля с учетом полного перечня МО и ФО. Лицензия на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению МО не может быть выдана, ввиду отсутствия их в перечне ФККО (в ФЗ № 89 от 24.06.1998 г.), государство не может привлечь к серьезной ответственности за нарушения по утилизации в ЛПУ (лечебно-профилактическое учреждение) [7, 10].

Для правового контроля, ведомственного подчинения и юридической ответственности должны быть прописаны все виды и формы ФО. Сюда могут быть отнесены фармацевтические препараты, их метаболиты и продукты трансформации, и активные медикаментозные ингредиенты других продуктов, как человека, так и ветеринарии, в том числе не только рецептурные препараты и биологические препараты, но и диагностические агенты, «нутрицевтики», ароматизаторы и многие другие.

Все эти вещества, соединения и их биологически активные метаболиты могут постоянно попадать в водную среду в виде сложных смесей по целому ряду маршрутов, но в основном как необработанными, так и очищенными сточными водами. Эффект негативного воздействия может накапливаться очень медленно, так что основные изменения остаются незамеченными до тех пор, пока совокупный уровень этих последствий окончательно не приведёт к необратимым изменениям. При рассмотрении классификации по этой группе отходов (ФО) целесообразно проанализировать материал (литературный и экспериментальный) по воздействию на человека, по происхождению (пути синтеза и природные источники), по воздействию на объекты окружающей среды, что будет способствовать формированию более целенаправленной и гармоничной классификации внутри класса «Г».

Заключение

Разнообразие ФО, связанное с их происхождением и составом, усложняет процесс классификации и требует детализации для эффективного обращения с ними. Ранее неизвестные, непризнанные, непредвиденные или незамеченные химические загрязнители окружающей среды в настоящее время вызывают серьезную озабоченность ученых-экологов. Контроль и предупреждение загрязнения среды обитания человека необходимо осуществлять с использованием современных технологий мониторинга с учётом мутагенных и канцерогенных факторов.

В целом же мы надеемся, что теоретическая и практическая работа в направлении актуализации и разработки более детальной классификации ФО позволит:

– активизировать совместные усилия экологов и токсикологов во всех направлениях по обращению с ФО;

– обеспечить обследование очистных стоков, поверхностных/подземных вод, питьевой воды по содержанию в них ФО и их биологически активных продуктов трансформации, как следствие, помогать установить их происхождение;

– выявить спектр возможных физиологических последствий ФО на живые организмы в окружающей среде (особенно в водных объектах);

– сделать вывод о целесообразности дальнейшей работы по этому экологическому направлению, способствующему укреплению профилактики среды обитания человека.

Источник