- Кишечная инфекция у детей

- Виды и особенности кишечных инфекций

- Возбудители инфекций

- Симптомы кишечной инфекции у детей

- Что делать при кишечной инфекции — первые действия

- Диагностика кишечной инфекции у детей

- Лечение кишечной инфекции у детей

- Кишечные инфекции

- Возбудители кишечной инфекции

- Диагностика и лечение кишечной инфекции

- Обзор лекарств для лечения кишечных инфекций

- Профилактика кишечных инфекций, в том числе и острых

Кишечная инфекция у детей

По количеству заболевших детей кишечные инфекции находятся на втором месте после ОРВИ. Цифры неутешительны: 833 тысячи случаев кишечных инфекций среди всего населения и 523 тысячи – среди детей только в 2016 году (1) . А если учесть процентное соотношение отравлений у детей и взрослых, где на детей до 14 лет приходится большая часть заболеваний (75% среди всех заболевших ОКИ с установленным возбудителем (2) ), становится не по себе. К сожалению, в 75% случаев родители не обращаются за квалифицированной медицинской помощью (3) . Для детей это чревато серьезными последствиями.

Симптомы и лечение кишечных инфекций у взрослых отличаются от диагностики и терапии детских отравлений. Ребенок – не уменьшенная копия взрослого. Поскольку работа всех систем организма имеет свои особенности, подход к обследованию и лечению должен быть индивидуальный.

В первый год жизни ребенка его организм поддерживается материнским иммунитетом, который он получает с молоком матери. В молоке содержатся не только питательные вещества, но и антитела, которые буквально охраняют детский организм, пока его собственный иммунитет не сформирован.

У детей существует календарь прививок и вакцин, который крайне желательно соблюдать. Но прививок от кишечных инфекций не существует.

Еще один негативный аспект детских инфекций – самолечение, которым занимаются взрослые. Когда родители, не вызвав педиатра, начинают бесконтрольно давать ребенку антибиотики, последствия могут быть катастрофичны. Нужно обязательно обращаться за помощью к специалисту! Во-первых, невозможно самостоятельно адекватно оценить тяжесть состояния ребенка. Во-вторых, к антибиотикам может выработаться устойчивость, а без идентифицирования возбудителя крайне тяжело правильно подобрать нужный препарат.

Виды и особенности кишечных инфекций

Основной механизм передачи кишечных инфекций – фекально-оральный. Это означает, что возбудитель, который попал во внешнюю среду с фекалиями зараженного человека или животного, оставаясь в пище, воде, почве, или даже на бытовых предметах, попадая в рот ребенка, способен вызвать отравление.

Возбудители инфекций

Микроорганизмы, вызывающие кишечные инфекции, бывают трех видов:

Бактерии

Их более 30. Сальмонеллы, шигеллы, ишерихии, золотистый стафилококк (пищевая токсикоинфекция), клостридии – лишь некоторые из них.

Вирусы

Наиболее грозный и распространенный в педиатрии – ротавирус.

К сожалению, до сих пор инфекционные диареи являются основной причиной смертности детей первых 5 лет жизни (4) .

Протозойные (простейшие)

Амебы, лямблии и другие одноклеточные также способны вызвать отравление. Но протозойные кишечные инфекции больше характерны для взрослых, особенно путешественников.

Симптомы кишечной инфекции у детей

Кишечные инфекции у детей начинаются остро, с яркими клиническими проявлениями и, к сожалению, быстрым обезвоживанием.

Основные симптомы сходны с диспепсическими проявлениями у взрослых:

1) Диарея – частый и жидкий стул. Данный симптом не следует лечить препаратами замедляющими перистальтику кишечника, так как это не только основной признак кишечной инфекции, но и мощная защитная реакция организма на патогенный возбудитель или токсин.

2) Интоксикация действует на ребенка намного серьезнее, чем на взрослого– из-за небольшой массы, слабого иммунитета и незрелости внутренних органов.

3) Боли в животе – связано со спазмами желудочно-кишечного тракта.

4) Рвота – многие кишечные инфекции проявляются рвотой. Она, как и диарея, помогает малышу избавиться от токсинов. Цель взрослого до приезда врача – поить ребенка жидкостью.

Данные симптомы комбинируются в зависимости от вида возбудителя и течения заболевания. Возможны следующие варианты:

1) Гастрит – основное проявление пищевых токсикоинфекций, проявляется болями в области живота, кратковременной диареей и рвотой.

2) Энтерит – при данной форме поражается только тонкий кишечник. Характеризуется болями в области живота, и выраженной обильной диареей.

3) Колит – воспаление толстой кишки, при этом диарея не так выражена, но кал содержит примеси слизи и даже крови.

4) Сочетанные формы: гастроэнтерит, энтероколит, гастроэнтероколит.

Отдельно от симптомов и клинических форм заболеваний необходимо отдельно выделить обезвоживание. У взрослых оно является осложнением, проявляющимся при запоздалой терапии, в то время как у детей оно возникает намного быстрее, и, как следствие, развивается интоксикация.

Связано это с особенностями детского организма малышам и в норме необходимо большое количество жидкости – от 110 до 140 мл/кг воды ежедневно в зависимости от возраста, пищевого поведения, особенностей окружающей среды. (5) При наличии рвоты у ребенка, болеющего кишечной инфекцией, риск развития обезвоживания увеличивается в 3,5 раза по сравнению с заболеванием, протекающим без рвоты (5) .

Что делать при кишечной инфекции — первые действия

В первую очередь, необходимо вызвать врача-педиатра!

Пока едет врач, нужно как можно скорее приступить к восполнению потери жидкости в организме ребенка. Согласно статистике, при своевременной регидратации потребность в госпитализации снижается более чем в 2 раза! (6) Это значительно снижает и количество летальных исходов, статистика которых неутешительна.

При оказании первой помощи полезно дать малышу энтеросорбент, который разрешен детям. Для этих целей подходит Фильтрум. Но принимать его следует в определенной дозировке, в зависимости от возраста (см. таблицу) 3 раза в день:

| Возраст | Количество таблеток Фильтрум на 1 приём |

| До 1 года | 0,5 таблетки |

| 1-3 года | 0,5 – 1 таблетка |

| 4-7 лет | 1 таблетка |

| 7-12 лет | 1-2 таблетки |

| Дети старше 12 лет | 2-3 таблетки |

Диагностика кишечной инфекции у детей

Врач диагностирует кишечную инфекцию на основании:

1) Эпидемиологического анамнеза. Он расспросит взрослых, что ел ребенок, где, из какой посуды и как её дезинфицировали. Спросит, с кем общался, пребывал ли в городе, за городом или заграницей. Любая деталь – не мелочь, каждая крупица информации поможет врачу быстрее поставить предварительный диагноз, и быстрее назначить лечение или госпитализацию, если она потребуется.

2) Анализы при подозрении на кишечную инфекцию – неотъемлемая часть диагностики. Стандартными обследованиями являются:

- Общий анализ крови. Выявляет нарушения в составе крови.

- Бактериальное исследование кала. Позволяет выявить вид возбудителя и назначить нужные антибиотики, которые действительно помогут малышу.

- Визуальное исследование кала. Затрудняет диагностику данного исследования изменение цвета и консистенции кала ребенка в норме в зависимости от возраста. Например, если золотистый кал грудничка является нормальным явлением, то у детей старшего возраста это должно насторожить. У детей, находящихся на искусственном вскармливании, кал тоже имеет своеобразную вязкую консистенцию и беловатый цвет, и для данной группы малышей это является физиологической нормой.

- Для ранней экспресс-диагностики используют особые методы, такие как ПЦР, ИФА, РКА и другие. Они позволяют быстро выделить возбудителя вирусной природы.

Лечение кишечной инфекции у детей

У детей, как и у взрослых, лечение состоит из трех компонентов:

1) Этиологическое лечение, нацеленное на причину болезни – уничтожение возбудителя.

К нему относятся антибиотики, которые являются основной терапией кишечных бактериальных инфекций. Назначаются они после идентификации возбудителя и определения чувствительности его к определенным препаратам. Таким образом, лечение получается максимально эффективным. Также, согласно исследованиям, антибиотики дают еще больший эффект при комбинированной терапии с энтеросорбентами (7) .

Важно отметить, что в случае вирусного поражения (ротавирусная инфекция) антибиотики неэффективны, и лечение направлено на поддержание детского организма.

2) Симптоматическое лечение

Лечение симптомов облегчает состояние ребенка. Не нужно блокировать рвоту и диарею – достаточно снять боль спазмолитиками, добавить энтеросорбенты и пробиотики.

Энтеросорбенты впитывают в себя патогенные микроорганизмы и их токсины. Для этой цели может подойти Фильтрум. Благодаря развитой пористой структуре, препарат обладает высокой сорбционной активностью в отношении патогенных бактерий 8 – детям нужно всего 0,5-2 таблетки на приём (в зависимости от возраста). Отсутствие ароматизаторов, дополнительных запахов или вкусов увеличивает шансы на то, что ребенок всё-таки съест таблетку, не выплюнув её. Также стоит учесть, что Фильтрум включен в стандарт лечения кишечных инфекций у детей и взрослых (9) .

Пробиотики – полезные бактерии, которыми искусственно заселяют кишечник ребенка после того, как они «вымылись» при отравлении при диарее.

3) Патогенетическое лечение

Основной патогенетический механизм, угрожающий жизни детей – обезвоживание. Лучшим лечением будет являться коррекция водно-электролитного баланса. Необходимо давать ребенку как можно больше жидкости. В условиях стационара врач при необходимости назначит внутривенное введение физиологического раствора и электролитов.

[h2] Профилактика кишечной инфекции у детей

Лучшая профилактика – стерилизация принадлежностей для кормления, соблюдение личной гигиены и чистоты дома. Не забывайте вовремя стерилизовать игрушки, проводить своевременную уборку и тщательно обрабатывать руки и пищу.

И еще один важный совет: отправляйте гостей мыть руки перед тем, как они пойдут нянчить малыша. К сожалению, далеко не все взрослые знают об этом элементарном правиле.

[h2] Диета при кишечной инфекции у детей

Диета является обязательным звеном лечения и восстановления при отравлениях. Основные аспекты диеты при лечении кишечных отравлений у детей:

1) Восполнение потерь ослабленного детского организма с учетом сбившейся функции желудочно-кишечного тракта. В первую очередь это щадящая диета, основанная на небольших порциях и частых приемах пищи. Если малыш младше 1 года, необходимо грудное кормление. Не стоит забывать и о восполнении жидкостных потерь – нужно продолжать поить ребенка водой, предназначенной для малышей.

2) Детям на искусственном кормлении нужно постепенно добавлять смеси с высоким содержанием белка.

3) У детей более старшего возраста питание следует ограничить: исключить «тяжелую» для кишечника пищу, такую как черный хлеб, коровье молоко и каши на его основе, квашеную капусту, жирные сорта мяса и рыбы.

Таким образом, лечение кишечных инфекций у детей – крайне сложный процесс, который в полной мере может обеспечить только специалист. Учитывая все отличия маленького организма от взрослого и разнообразие патогенных возбудителей, не нужно рисковать здоровьем малыша, жизнь которого зависит только от родителей. Единственное, что будет правильным при подозрении на отравление – вызов врача, симптоматическая терапия, регулярное поступление жидкости и постоянный контроль за состоянием малыша.

Список литературы

1. Л.И. Агеева, Г.А. Александрова, Н.М. Зайченко и др. Здравоохранение в России. Официальное издание. Федеральная служба государственной статистики. 2017.

2. Кузьменко, Л. Г. Детские инфекционные болезни: учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Л. Г. Кузьменко, Д. Ю. Овсянников, Н. М. Киселёва. — М.: Издательский центр «Академия», 2009. — 528 с.

3. РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ» НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ «ОСТРЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ»;

4. А.А. Баранов, Л.С. Намазова-Баранова, В.К. Таточенко. Ротавирусная инфкекция у детей – нерешенная проблема. Обзор рекомендаций по вакцинопрофилактике. Педиатрическая фармакология 2017. Т14, №4, с. 248-257.

5. Халиуллина, С. В. Обезвоживание у детей при острых диареях. / С. В. Халиуллина, В. А. Анохин, Ю. Р. Урманчеева // Детские инфекции. – 2014. – Т13. – №3. – С. 40-44.

6. Плоскирева, А. А. Тактика регидратационной терапии при острых кишечных инфекциях у детей / А. А. Плоскирева, А. В. Горелов // Лечащий врач. — № 6. — 2017. – С. 7.

7. А.К. Токмалев. Применение энтеросорбентов в лечении острых кишечных инфекций. Лечащий врач 05/11.

8. Р. А. Файзуллина. Сорбенты в педиатрической практике: дифференцированный подход к назначению. «ПЕДИАТРИЯ/НЕОНАТОЛОГИЯ»; № 4(4); 2016; стр. 24-29.

Источник

Кишечные инфекции

Роза Исмаиловна Ягудина, д. фарм. н., проф., зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики и зав. лабораторией фармакоэкономических исследований Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.

Евгения Евгеньевна Аринина, к. м. н., ведущий научный сотрудник лаборатории фармакоэкономических исследований Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.

С наступившим летом тема нашей статьи приобрела особую актуальность. Кишечные инфекции — это целая группа инфекционных заболеваний, поражающих в основном желудочно-кишечный тракт. Острые кишечные инфекции по своей распространенности уступают только острым респираторным заболеваниям. Пик заболеваемости обычно приходится на лето, но и в холодное время года часто встречаются кишечные инфекции, вызываемые преимущественно вирусами. Однако наиболее частая причина возникновения этих заболеваний — попадание возбудителей инфекции с загрязненными продуктами и водой в желудочно-кишечный тракт.

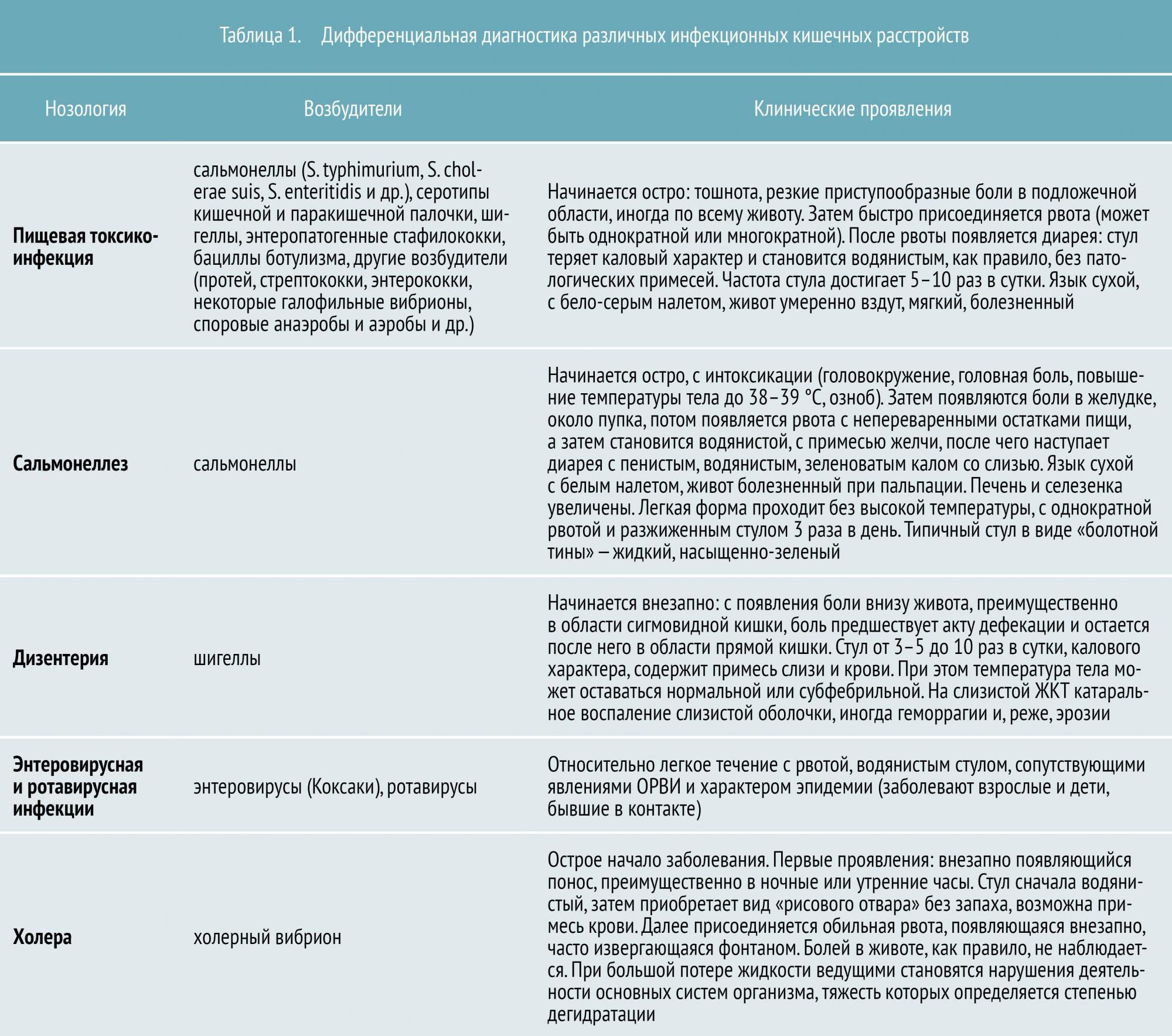

Всего в настоящее время известно около 30 инфекционных кишечных заболеваний. К наиболее распространенным относятся:

- пищевая токсикоинфекция (в основном стафилококковой этиологии)

- сальмонеллез

- дизентерия

- энтеровирусная и ротавирусная инфекция

- холера

По степени опасности их можно условно разделить на неопасные, опасные и особо опасные. Так, к неопасным относят пищевую токсикоинфекцию (ПТИ), а к особо опасным — холеру, брюшной тиф и т. д. Но это не значит, что так называемая «неопасная» ПТИ не наносит серьезного ущерба организму и не приводит к осложнениям.

Осложнения кишечных инфекций:

- бактериальные инфекции органов дыхания и среднего уха

- дисбактериоз кишечника

- кишечное кровотечение

- перфорация стенки кишки

- инвагинация кишечника

- бактериально-токсический шок

Возбудители кишечной инфекции

Помимо инфекционных агентов из естественной среды источником заражения может стать уже заболевший человек. Выделяя большое количество патогенных микроорганизмов (микробы выделяются с испражнениями, рвотными массами, иногда с мочой), больной заражает предметы, находящиеся вокруг, и, если не соблюдать меры предосторожности, может возникнуть цепная реакция в распространении инфекции.

Практически все возбудители кишечных инфекций чрезвычайно живучи. Они способы подолгу существовать в почве, воде и на различных предметах (ложках, тарелках, дверных ручках и мебели). Инфекционные микроорганизмы во внешней среде не только не погибают, но и сохраняют способность к размножению, а размножаются они наиболее активно в теплых и влажных условиях. Однако самая благоприятная среда для развития бактерий — это кисломолочные и мясные продукты.

Установлена связь отдельных форм острых кишечных инфекций с видами пищи. Так, дизентерия чаще возникает при употреблении молока и молочных продуктов, а кишечные инфекции, вызванные стафилококком, — при употреблении молочных продуктов и кондитерских изделий с кремом. Иерсиниозы обычно развиваются при употреблении сырых овощей, салатов и другой растительной пищи.

Возбудителями кишечных инфекций могут быть как бактерии (сальмонеллы, шигеллы, иерсинии, энтеропатогенные кишечные палочки, стафилококки), так и их токсины (пищевые токсикоинфекции). Вирусы (ротавирусы, энтеровирусы, астровирусы, парвовирусы) пока на втором месте по частоте встречаемости, однако в последнее время вирусные инфекции получают всё более широкое распространение. И на последнем месте — простейшие (лямблии, амебы, бластоцисты).

После попадания патогенов в организм человека, как правило, проходит бессимптомный инкубационный период, который продолжается от 6 до 48 часов — от попадания микроорганизмов в ротовую полость до момента поступления их в кишечник, где происходит их бурное размножение. После того как патогенные микроорганизмы размножились, начинается стадия клинических проявлений.

Наступает острый период — от 1 до 14 дней, в это время клинические проявления со стороны ЖКТ выражены максимально. Как правило, период заканчивается, когда нормализуется температура и прекращается ведущий симптом (понос или рвота).

Период реконвалесценции — не менее 2 недель, а в некоторых случаях при отсутствии лечения до нескольких лет. В этот период функция желудочно-кишечного тракта, как правило, восстанавливается не полностью — может быть неустойчивый стул.

В основном все кишечные инфекции протекают с достаточно похожими симптомами. Они всегда начинаются внезапно. В самом начале заболевания появляется резкая слабость, вялость, снижение аппетита, головная боль, повышение температуры — неспецифические симптомы, которые могут напоминать симптомы респираторных вирусных инфекций. Однако вскоре возникают тошнота, рвота, схваткообразные боли в животе, понос с примесью слизи, гноя или крови (например, при дизентерии), также могут беспокоить жажда и озноб. Среди клинических проявлений со стороны желудочно-кишечного тракта, как правило, сильнее всего выражены симптомы, связанные с пораженным органом:

- тошнота, рвота и боли в эпигастральной области (при гастрите);

- понос (при энтерите);

- рвота и понос (при гастроэнтерите);

- кровь в стуле и его нарушения (при колите);

- поражения всего кишечника (при энтероколите).

Одно из самых неблагоприятных последствий кишечной инфекции — это дегидратация организма из‑за рвоты и/или поноса и, как следствие, нарушение водно-электролитного обмена. Результатом резкой дегидратации может стать даже шок.

Однако иногда кишечные инфекции могут не иметь видимых симптомов, но сопровождаются выделением возбудителей. В плане распространения инфекции такое носительство наиболее опасно: ничего не подозревающий человек становится постоянным источником инфекции, заражая окружающих.

Врачу важно провести дифференциальную диагностику между кишечной инфекцией и соматическими заболеваниями со сходными симптомами: диареей, связанной с приемом лекарственных препаратов, острым аппендицитом, инфарктом миокарда, пневмонией, внематочной беременностью и т. д.

Диагностика и лечение кишечной инфекции

- Выделение из крови возбудителя и его антигенов (токсинов)

- Бактериологическое исследование: выделение и типирование возбудителя в посевах кала, других биологических секретов и экскретов организма больного

- Вирусологическое исследование: выделение вируса из кала в посевах на культуре клеток или при электронной микроскопии

- Микроскопическое исследование: обнаружение паразитов в мазках нативного кала после обработки специальными красителями

- Выявление сывороточных антител к антигенам возбудителя и роста их титра: серологическое обследование с использованием специальных диагностикумов в реакциях (РПГА, РИГА, ИФА и т. п.); прирост титра в 4 раза.

Основные принципы терапии кишечных инфекций:

- борьба с возбудителем (антибактериальная терапия);

- борьба с обезвоживанием (как правило, для устранения недостатка жидкости пациентам назначают солевые растворы);

- устранение диареи (энтеросорбенты);

- соблюдение щадящей диеты (исключение свежих овощей и фруктов, молочных продуктов, сладкого).

Во время болезни необходимо соблюдать диету, помогающую замедлить перистальтику кишечника. Рекомендуются продукты с высоким содержанием танина (черника, черемуха, крепкий чай); вещества вязкой консистенции (слизистые супы, протертые каши, кисели); сухари; индифферентные вещества — паровые блюда из нежирного мяса и рыбы. Важный этап в лечении кишечных инфекций — исключение из рациона жареных и жирных блюд, сырых овощей и фруктов.

Главное направление лечебной тактики — нейтрализация экзотоксинов в кишечнике (энтеросорбенты) и регидратация — компенсация патологических потерь жидкости и электролитов специально разработанными глюкозо-солевыми растворами. Объем вводимых растворов зависит от степени обезвоживания и массы тела больного, а скорость введения составляет 1–1,5 л/ч. Дезинтоксикационная и регидратационная терапия в 85–95 % случаев может осуществляться перорально.

Антибиотики может назначить только инфекционист с учетом проведенных лабораторных тестов и выявленного возбудителя инфекции. Однако при выраженной диарее для ускоренной санации обоснованным является назначение антибактериальных ЛС, которые не всасываются или плохо всасываются из кишечника и обладают широким спектром действия (например, энтерофурил или ко-тримоксазол). Эффективными средствами альтернативной этиотропной терапии, в качестве препаратов от острой кишечной инфекции, являются энтеросорбенты и пробиотики. Этиотропное действие пробиотиков связано с выраженной антагонистической активностью в отношении всех возбудителей острых кишечных инфекций (ОКИ) бактериальной этиологии и опосредованным иммуномодулирующим действием на местное звено иммунитета.

Обзор лекарств для лечения кишечных инфекций

Нифуроксазид (энтерофурил)

Безрецептурное противомикробное средство широкого спектра действия, производное 5‑нитрофурана. Антимикробная активность нифуроксазида вызвана наличием в его составе NO2‑группы, которая угнетает активность дегидрогеназы и нарушает синтез белков в патогенных бактериях.

Нифуроксазид не оказывает действия на сапрофитную флору, не нарушает равновесия нормальной кишечной флоры. При острой бактериальной диарее восстанавливает эубиоз кишечника. При инфицировании энтеротропными вирусами препятствует развитию бактериальной суперинфекции. Этот препарат для лечения кишечной инфекции можно назначать беременным и кормящим женщинам, детям начиная с одного месяца. Терапия нифуроксазидом не должна превышать 7 дней, при этом запрещено употреблять алкоголь.

Кипферон

Безрецептурный препарат в форме вагинальных и ректальных суппозиториев. Обладает иммуномодулирующим, противовирусным, антихламидийным действием. Кипферон — комплексная лекарственная форма, содержащая человеческий рекомбинантный интерферон-α2 и комплексный иммуноглобулиновый препарат (КИП). Разрешен к применению у детей на первом году жизни.

Ко-тримоксазол (сульфаметоксазол + триметоприм)

Механизм действия ко-тримоксазол а обусловлен двойным блокированием метаболизма микроорганизмов. Триметоприм обратимо ингибирует дигидрофолатредуктазу микроорганизмов, нарушает образование из дигидрофолиевой кислоты тетрагидрофолиевой, продукцию нуклеиновых кислот, пиримидиновых и пуриновых оснований; подавляет размножение и рост бактерий. Сульфаметоксазол, который по строению схож с парааминобензойной кислотой, захватывается бактерией и препятствует включению парааминобензойной кислоты в дигидрофолиевую кислоту. В связи с тем что ко-тримоксазол угнетает жизнедеятельность кишечной палочки, снижается образование в кишечнике никотиновой кислоты, рибофлавина, тиамина и прочих витаминов B-комплекса. Это лекарство, помогающее от кишечной инфекции, отпускается по рецепту, применяется с 2‑месячного возраста.

Бактисубтил — споры бактерий Bacillus cereus IP. Рецептурный препарат от кишечной инфекции бактисубтил сохраняет и корригирует физиологическое равновесие кишечной флоры. Споры бактерий, содержащиеся в препарате, устойчивы к действию желудочного сока. Прорастание бактерий в вегетативные формы происходит в кишечнике, затем они высвобождают энзимы, которые расщепляют углеводы, жиры, белки. В результате образуется кислая среда, предотвращающая процессы гниения. Препарат препятствует нарушению синтеза витаминов группы В и Р в кишечнике, его нельзя запивать горячим, а также сочетать с алкоголем. Детям его назначают с семилетнего возраста. Бактисубтил резистентен к действию различных антибиотиков и сульфаниламидных препаратов, поэтому может быть назначен одновременно с ними.

Декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат (регидрон)

Регидратирующее средство для перорального приема восстанавливает водно-электролитное равновесие, нарушенное при обезвоживании организма; корректирует ацидоз. Содержимое одного пакетика растворяют в литре свежепрокипяченной охлажденной питьевой воды. Приготовленный раствор нужно хранить в холодильнике и использовать в течение 24 часов. В раствор нельзя добавлять никакие другие компоненты, чтобы не нарушить действие препарата. Отпускается без рецепта.

Смектит диоктаэдрический

Безрецептурное лекарственное средство природного происхождения, обладающее протективным действием в отношении слизистой оболочки кишечника и выраженными адсорбирующими свойствами. Являясь стабилизатором слизистого барьера, образует поливалентные связи с гликопротеинами слизи и увеличивает продолжительность ее жизни, образуя физический барьер, который защищает слизистую оболочку пищеварительного тракта от отрицательного действия ионов Н+, соляной кислоты, желчных солей, микроорганизмов, их токсинов и других раздражителей. Обладает селективными сорбционными свойствами, защищает слизистую оболочку пищеварительного тракта от отрицательного воздействия. В терапевтических дозах не влияет на моторику кишечника.

Профилактика кишечных инфекций, в том числе и острых

Для профилактики кишечных инфекций важно регулярно мыть руки и проводить влажную уборку в квартире. Лучше сразу же выкидывать продукты с истекшим сроком годности, не покупать их в местах с непонятными условиями хранения — как бы ни были привлекательны, скажем, грибочки у бабушки возле метро — а фрукты и овощи есть только тщательно вымытыми.

Избежать распространения болезни поможет ранняя диагностика и изоляция больного с кишечной инфекцией. В очаге инфекции нужно обработать поверхности дезинфицирующими растворами, прокипятить посуду. Выписку пациентов проводят только после отрицательного результата контрольного обследования кала. Всем, кто перенес кишечную инфекцию, в течение месяца необходимо регулярно проходить диспансерное наблюдение в поликлинике.

Простые меры профилактики кишечных инфекций:

- пить воду и молоко только в кипяченом виде

- мыть овощи и фрукты горячей водой с мылом

- соблюдать правила и сроки хранения пищевых продуктов

- мыть руки перед едой

Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.

Источник