- Лекарственные осложнения у животных

- Дисбактериозы как осложнение лекарственной терапии у животных

- Дисбактериозы как осложнение лекарственной терапии у животных

- Смертельная ошибка: какие «человеческие» лекарства опасны для животных

- Timofeev-Profilaktika_lekarstvennuh_oslognenij / Timofeev-Profilaktika_lekarstvennuh_oslognenij

Лекарственные осложнения у животных

г. Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, д. 51

Дисбактериозы как осложнение лекарственной терапии у животных

- Главная — Статьи — Дисбактериозы как осложнение лекарственной терапии у животных

Дисбактериозы как осложнение лекарственной терапии у животных

Данилевская Н.В. МГАВМиБ им. К.И. Скрябина.

Резко возросло применение фармакологических препаратов животным. Отрицательное воздействие на нормальную микрофлору они оказывают как при энтеральном, так и при внутривенном, внутримышечном, других способах введения, так как при распределении и выведении из организма накапливаются в содержимом кишечника. Наибольшее клиническое значение имеют дисбактериозы на фоне антибиотиков. Нарушение естественной колонизации приводит к пролиферации устойчивых к препарату групп микроорганизмов. Поражения могут принимать генерализованные формы.

Дисбактериозы при антибиотикотерапии появляются не только в момент лечения, но и в отдаленные сроки. Например, линкомицин выделяется в неизменном виде с желчью, где его концентрация в 10 раз выше, чем в крови. Подавляя нормальную микрофлору ЖКТ, он создает условия для чрезмерной пролиферации Clostridium difficile, стафилококков, нейсерий, гемофильных и других бактерий, которые не чувствительны к линкомицину. Постепенно (чаще спустя 2-3 недели) это вызывает энтероколит (псевдомембранозный) с персистирующей лихорадкой, лейкоцитозом, сильной болевой реакцией. Возможен перитонит, бактериальный шок, летальный исход.

Антибиотики и химиотерапевтические препараты влияют не только на нормобиоз ЖКТ, но и на энтероциты, нарушая процессы их регенерации, миграции, уменьшая всасывание питательных веществ. Не всосавшиеся субстраты служат питательной средой для микроорганизмов, обладающих селективной устойчивостью к назначаемому антибиотику. Во всех случаях после антибиотикотерапии значительно уменьшается количество основных антагонистов, обеспечивающих колонизационную резистентность ЖКТ (бифидо-, лактобактерий). Освобождающаяся экологическая ниша занимается другими, чаще условно- патогенными и патогенными бактериями. Доминирующей группой становятся энтеробактерии. Увеличивается абсолютное число стафилококков, грибов рода Candida, дрожжей и плесеней. На фоне дисбактериоза часто отмечают анорексию, потерю аппетита, общую интоксикацию с поражением печени, почек, суставов, других органов. Особенно выраженные дисбактериозы возникают на фоне сильнодействующих препаратов широкого спектра действия. Например, Pseudomonas на фоне антибиотиков, цитостатиков, глюкокортикоидов — частая причина сепсиса, патологии урогенитального тракта, пневмонии, гнойных процессов. В животноводстве и птицеводстве часто встречается гипотрофия на фоне кишечных инфекций и чрезмерного применения антибиотиков.

Вопреки сложившимся стереотипам, нарушать микробиоценоз могут не только антибиотики, антигельминтики и кокцидиостатики, но и избыточно назначаемые кормовые добавки. Цитостатики, противоопухолевые препараты, иммунодепрессанты, в том числе глюкокортикоиды, оказывают выраженное действие на микробиоценоз кишечника. В последнее время в ветеринарии применяют фармакологические препараты, изменяющие естественные барьерные функции ЖКТ. Это антацидные средства (альмагель, ранитидин, циметидин, фамотидин, омепразол и другие), которые снижают кислотность желудочного сока, а, следовательно, барьерную функцию в отношении транзиторной, в том числе патогенной, микрофлоры.

Источник

Смертельная ошибка: какие «человеческие» лекарства опасны для животных

Специалисты ветеринарной клиники ФГБУ «Брянская МВЛ» отмечают, что нередко к ним на прием поступают животные, после так называемого самолечения. К сожалению, в большинстве случаев подобные эксперименты владельцев животных наносят непоправимый вред здоровью питомца, вплоть до летального исхода. Не зная дозировок и принципа совместимости препаратов, владелец делает животному передозировку, превышает норму в несколько раз. В этой ситуации даже квалифицированная ветеринарная помощь может оказаться бесполезной мерой.

Чтобы сохранить жизнь и здоровье питомца необходимо знать перечень медицинских препаратов для людей, которые категорически нельзя давать домашним животным:

1. Нурофен (Ибупрофен), Терафлю, Парацетамол (панадол, тиленол, ацетаминофен и пр.) и другие фенолсодержащие препараты – наряду с салицилатами, анальгином и большинством других нестероидных противовоспалительных препаратов также токсичны для кошек (серьезная угроза жизни). Оказывают воздействие на красные кровяные тельца и печень. В особо высоких дозах также нефротоксины.

2. Ацетилсалициловая кислота (аспирин). Одна таблетка аспирина смертельна для кошки! Вызывает супрессию костного мозга, кровотечение, воспалительные процессы в печени, почечную недостаточность, язву желудка.

3. Анальгин и его аналоги – метаболиты этого препарата поражают эритроциты и вызывают у кошек тяжелую токсическую анемию вплоть до летального исхода.

4. Но-шпа – при парентеральном введении (в виде инъекций) у кошек нередко развивается парез тазовых конечностей, рвота.

5. Противопротозойные препараты (Пиросан, Верибен. Беренил) – категорически противопоказаны без лабораторного подтверждения пироплазмоза. Препарат довольно токсичен, а некоторыми породами собак (колли, шелти, бобтейлы и другие пастушьи породы) препарат переносится вдвойне тяжелее в виду генетических особенностей перечисленных пород.

6. НПВФ (Найс, Кетофен, Кетанов, Кетопрофен, Римадил и др.) вызывает риск развития гастроэнтероколитов, язв, желудочно-кишечных кровотечений. Назначаются параллельно с приемом гастропротекторов.

7. Кортикостероиды (Преднизолон, Дексаметазон, Дексафорт, Экзекан) – назначаются строго по показаниям под контролем врача, т.к. также возможны желудочно-кишечные кровотечения.

8. Различные успокоительные средства для людей при передозировке могут вызвать длительное угнетение, нарушения сердечного ритма.

9. Ивермектин не применять без консультации дерматолога, особенно колли, шелти и их помесям.

10. Также не рекомендуем самостоятельно применять различные антибиотики, так как без лабораторных исследований, «на глаз», видя улучшение или исчезновение симптомов, владелец прекращает дачу препарата. Тем самым «приглушает» воспалительный процесс и лишь усугубляет ситуацию в дальнейшем.

11. Кошкам противопоказаны мази и суспензии, содержащие Бензилбензоат.

Если вашему питомцу плохо, не стоит заниматься самолечением. Этим вы можете непоправимо ухудшить ситуацию! Лучше незамедлительно обратиться в ветеринарную клинику, где питомцу окажут квалифицированную помощь и в случае необходимости назначат соответствующие препараты для животных.

Источник

Timofeev-Profilaktika_lekarstvennuh_oslognenij / Timofeev-Profilaktika_lekarstvennuh_oslognenij

:тика лекарственных осложнений у :твенных животных.— М.: Росагро- )89.-160 с.

‘ся анализ причин осложнений после использо- з, применения противовоспалительных средств, угльфаниламидов и др. Описываются лечебные отравлениях, приводятся таблица несовместимо- х препаратов, а также перечень соединений, оброгенным, эмбриотоксическим, тератогенным, А и другими нежелательными действиями.

1тана на ветеринарных специалистов.

нов), среди которых не только непосредственно лекарства, но и витамины, гормоны, кормовые добавки и т. д. Все они в большинстве случаев для животного организма чу жеродные вещества. Одни препараты ипактивируются в организме животных, другие недостаточно эффективны при их применении, несмотря на хорошие данные экспери мента, третьи оказались относительно токсичными, отмече ны нежелательные реакции.

Лекарственное соединение или его метаболит начи нают оказывать свое действие при определенной кон центрации в органах и тканях животных, при повыше нии дозы эффект увеличивается. Однако его нарастание имеет свой предел, и превышение объема вводимого соеди нения обусловливает возникновение нежелательных ре акций. Общее содержание препарата в плазме в целом не свидетельствует о его действии, так как выраженной активностью обладает лишь свободная, не связанная с бел ками водорастворимая его часть. Следует также подчерк нуть, что терапевтическая доза лекарственных препара тов, применяемых при различных болезнях, представляет собой популяционный параметр. У большей части боль ных животных индивидуальный терапевтический диапазон концентрации препарата находится в границах конкрет ных популяционных показателей, но у некоторых особей отмечается сдвиг границ в ту или иную сторону. В ряде случаев отсутствует взаимосвязь между концентрацией препарата в плазме и его эффектом, что объясняется конституциональными, нейрофизиологическими причи нами, различиями в чувствительности рецепторов живот-

пых и т. д. Кроме того, причины нередко связаны с от сутствием данных об активности метаболитов и изомеров, с недостаточной чувствительностью, избирательностью ме тодов анализа, неадекватностью методик проверки и из мерением эффекта по достижении равновесной концентра ции, отбора проб, а также с введением других лекарств. Получены современные данные о том, что многие из веществ, которые используются животными и растениями, вместе аккумулируются в их организме. При этом сте пень кумуляции этих веществ в организме обычно является функцией стойкости соединений.

Интенсивное ведение животноводства невозможно в настоящее время без лекарственных препаратов различ ного назначения. Некоторые лекарственные средства были внедрены давно и изучены достаточно полно с точки зре ния их лечебной эффективности (циазид, гемоспоридин, противовоспалительные средства и т. д.), но не имели де тальных сведений об их фармакодинамике, фармакокинетике и нежелательных реакциях. Другие вошли в пере чень используемых препаратов из медицинской практики (делагил, фенацетин, новокаин и т. д.), что требует от практических ветеринарных работников учета этих особен ностей по регистрации осложнений после применения препаратов. В ветеринарной практике информация соглас но существующему положению собирается, изучается и обобщается во Всесоюзном государственном научно-конт рольном институте ветеринарных препаратов Госагропрома СССР. Материалы по этим вопросам изложены в дан ной книге.

ФАРМАКОКИНЕТИКА, БИОТРАНСФОРМАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И ИНТОКСИКАЦИЯ ЖИВОТНЫХ

Изучение поступления лекарственных препаратов в организм, их дальнейшее действие и выделение позволили к настоящему времени сформулировать некоторые общие закономерности этих процессов. Поступление лекарств в организм животных происходит через желудочно-кишеч ный тракт, кожу (при подкожном, внутривенном, внутри мышечном введении) и путем ингаляции.

В пищеварительном тракте большинство лекарств всасывается. Процесс всасывания зависит от рН, вяз кости, поверхностного натяжения содержимого, наличия или отсутствия корма, режима кормления, бактериальной флоры и протофауны, перистальтики. После всасывания из желудка и кишечника вещества попадают в печень, где происходит их биотрансформация.

При проникновении веществ через кожу основное ус ловие их поступления — липоидорастворимость. Жиро растворимые соединения способны пройти через кожные жировые слои, но их дальнейшая резорбция затрудняется, если гидрофобные свойства будут препятствовать их раст ворению в крови. Кроме того, прохождение веществ кож ного барьера обеспечивают температура, поверхность и продолжительность контакта. Токсические признаки после проникновения препаратов зависят от их способности к накоплению в организме и дозы этих соединений, чему могут препятствовать процессы биотрансформации.

Сравнивая подкожные и внутримышечные инъекции, следует учитывать, что кровоснабжение мышечной ткани лучше, чем подкожной, и введенные препараты всасыва ются более быстро.

Ингаляционный путь поступления лекарств в настоящее время распространен в ветеринарной практике. Однако в ряде случаев их использование сопровождается ослож нениями. Например, гистамин или пилокарпин при инга ляции собакам и морским свинкам вызывает у них тя желый спазм бронхов, иногда и гибель.

Распределение лекарственных веществ в организме

После поступления в организм препараты проникают в кровь и разносятся по органам и тканям. В этой первой фазе распределения основное значение для накопления ве щества играет кровоснабжение ткани или органа: чем оно сильнее, тем выше, как правило, содержание вещества. Таким образом, в первый период можно говорить о ди намическом распределении, обусловленном интенсив ностью кровоснабжения.

В дальнейшем все большую роль в распространении лекарства начинают играть непосредственно сорбционные свойства тканей. Происходит постепенное перераспределе ние вещества с преимущественным его накоплением в тканях, сорбционная емкость которых оказывается неоди наковой. Окончательное нахождение лекарств можно на звать статическим, его наступление свидетельствует о достижении равновесия веществ между всеми органами и тканями организма, что находится в соответствии с коэф фициентами распределения ткань — кровь. Следует учи тывать, что в каждом конкретном случае на фармакокинетику могут оказывать влияние многие факторы, в первую очередь метаболизм веществ. Если он достаточно быстрый, понятие статического равновесия теряет смысл.

При изучении распределения по органам и тканям любых фармакологических средств необходимо предусмат ривать и возможности их накопления в интерстициальной жидкости, так как примерно половина всего аль бумина (универсального сорбента низкомолекулярных соединений) в организме находится вне сосудистого русла.

Знание концентрации лекарственного препарата в био логической среде (в тканях, органах) имеет большое значение, позволяющее различить токсикогенную и сома тогенную фазу отравлений и оценить эффективность дезинтоксикационной терапии. Исследование концентра ции лекарственного препарата позволяет обнаружить в токсикогенной фазе отравлений два основных периода: период резорбции, продолжающийся до момента дости жения максимальной концентрации в крови, и период элиминации — от пика до полного очищения крови от чужеродных лекарственных веществ.

Метаболизм лекарственных препаратов в организме.

Значительная часть лекарственных веществ, попадая в организм, претерпевает в нем изменения, которые свя-

заны с физико-химической структурой препаратов, путями их проникновения, с видом животного, кормлением и др.

В зависимости от строения лекарственных соединений их превращение может происходить в разнообразных ор ганах и тканях, в том числе и крови. Наибольшее значение в этом процессе играет печень. Как правило, метаболизм направлен к образованию менее токсиче ских продуктов, чем вводимые лекарства. Метаболизм веществ в организме осуществляется посредством опре деленных биохимических реакций, основные из них мож но подразделить на четыре главных типа: окисление, восстановление, гидролиз и синтез.

Метаболические реакции, в которых участвуют орга нические вещества, обычно протекают в два этапа. Пер вый — окислительно-восстановительная реакция, вто рой — процесс синтеза с одним из веществ, находящихся в системе. Обычно вторая реакция становится возмож ной, потому что первая поставляет для нее реактивные группы, во второй реакции происходит образование конъюгатов с серной, уксусной кислотами, глицерином и глютатионом. Многие токсикологи считают, что процессы синтеза в организме протекают значительно быстрее, чем окислительно-восстановительные.

В процессе биотрансформации сокращается срок дей ствия лекарств, однако в ряде случаев продукты мета болизма могут быть биологически более активными, чем исходные соединения. Например, уротропин (гексаметилентетрамин) в организме в кислой среде распадается на аммиак и формальдегид, что и обусловливает механизм его действия. Фталазол и фтазин отщепляют соответствен но активные норсульфазол и сульфапиридазин; большин ство производных сульфаниламидов, ацетилируясь, обтурируют мочевыводящие пути или повреждают паренхиму, поэтому токсичность многих из них при биотрансформации возрастает. Вместе с тем возможен и другой процесс — образование своеобразных токсических метаболитов, на пример окисление В-нафтиаламина до 2-амина-1-нафтола, менее токсичного, но обладающего канцерогенным дейст вием.

Многие реакции метаболизма катализируются фермент ными системами, осуществляющими ряд превращений нормального обмена веществ. Основное значение в метабо лизме чужеродных веществ придается эндоплазматической сети клеток печени, характерной особенностью которой является высокая ферментативная активность. Главная

ферментативная реакция детоксикации в печени — окис ление ксенобиотика на цитохроме Р-450. Простейший детоксирующий цикл заключается в следующем. Попавшие в организм экзогенные чужеродные вещества соединяются с альбумином и в виде комплекса транспортируются в печень. Часть из них может попадать в печень и в свободном виде. Здесь на цитохроме в мембранах эндоплазматической сети клетки происходит окисление ксе нобиотика, он уже в виде нового комплекса или в свобод ном виде удаляется через экскреторные органы. Про цессам детоксикации лекарственных веществ способствуют большая длина синусоидов печени и высокая проницае мость микрососудов печени по сравнению с сосудами дру гих органов. При определенных сроках и уровнях воз действия ксенобиотиков системы конъюгации могут не справиться с детоксикацией образующихся метаболитов. В этом случае отмечается их накопление и создаются условия для взаимодействия со структурными компо нентами клетки, макромолекулами белка ДНК, РНК.

Выделение лекарственных препаратов. Освобождение организма от лекарственных препаратов и их метабо литов происходит разными путями, главные из них — поч ки и желудочно-кишечный тракт.

Среди факторов, влияющих на способ выделения химиотерапевтических препаратов, можно выделить две группы: физико-химическая (молекулярная масса, полярность, структурные и стереохимические факторы) и биологическая (вид, пол, генетические данные, возраст, связывание лекарств тканями и жидкостями животных). Молекулярная масса соединений имеет очень большое значение для выделения лекарств. Препараты с относи тельно низкой массой выводятся в основном через почки, с высокой — преимущественно с желчью.

Хорошо растворимые в воде соединения экскретируются в основном через почки. Превращение лекарств в ряде случаев ведет к образованию более растворимых ве ществ, что способствует увеличению возможностей их вы деления с мочой. Так, с мочой они выводятся из организма в большей части неизмененными (ампициллин — 40 %, атропин — 20 — 50 % ) . Экскреция через пищеварительный тракт медикаментов также играет большую роль, особен но для тяжелых металлов. В частности, по данным V. Юаззеп (1976), центральная роль в процессах био трансформации и выведения органической ртути при надлежит печени, которая активно захватывает ее из крови,

частично метаболизируя, и выводит с желчью. Поступаю щие при этом в тонкий кишечник органические соеди нения ртути имеют высокую вероятность повторной абсор бции в кровь, так как всасывание их из желудочнокишечного тракта достигает 95 % в отличие от ее неорга

нических форм, всасывание которых

7 — 1 0 % (В. АЬег§, Х.^Ектап, Ра1к е1 аР,

1969; Т. 1Мог5е1п,

Т. С1агкзоп, 1971). Накопление веществ в печени и их выведение с желчью в кишечник считают одним из основ ных процессов выделения этих соединений с калом. Имеют ся данные, позволяющие предполагать существование дру гого механизма выведения, действующего параллельно первому и основанному на прямом переходе вещества из плазмы в кишечник.

Известны необычные случаи экскреции некоторых химиотерапевтических препаратов через дыхательные пу ти, в частности четыреххлористый углерод, переходящий, вероятно, очень быстро в организме в жировую ткань, выделяется только с выдыхаемым воздухом. Кроме того, некоторое количество отдельных веществ может выводить ся с потом, слюной и молоком.

Достаточно часто лекарственные соединения и их мета болиты элиминируются сразу несколькими путями, причем преимущественное значение имеет какой-либо один из них. Примером может служить этиловый спирт. Большая часть спирта подвергается в организме превращениям. Осталь ная часть, примерно 10 % от общего количества, выде ляется в неизменном виде в основном с выдыхаемым воз духом, с мочой и в небольшом количестве с калом, слюной, потом, а также с молоком. Обычно этиловый спирт раз рушается в печени до углекислот и воды. Но некоторые лекарства (левомицетин, гризеофульвин, метронидазол) настолько изменяют обмен веществ, что спирт превращает ся под их действием в ядовитый ацетальдегид. Приме ром лекарственных веществ, которые выделяются, но не накапливаются и химически не изменяются в организме, может служить эфир, стрихнин и антигельминтик нитроксинил (довеникс, тродакс, эглумин).

С целью характеристики скорости выведения препара тов пользуются понятием времени полувыведения (^ > 5 ), т. е. тем временем, в течение которого выделяется поло вина исходного количества вещества. Вместе с тем часто оперируют и другими понятиями: временем полужизни, биологическим полусуществованием и другими, означаю щими период, в течение которого разрушается половина

вещества. В данном случае не имеет значения, за счет каких процессов идет эта элиминация. Она может быть связана с выделением препаратов одним или несколькими путями, с его разложением, связыванием и т. д.

Критерии токсичности и интоксикация организма жи вотных. Многочисленные данные свидетельствуют, что зна чения среднесмертельных доз конкретного токсического элемента для каждого вида могут изменяться во много раз. Как свидетельствуют результаты исследований, чув ствительность животных к различным пестицидам увели чивается в 1,3—39,8 раза при снижении содержания белка в диете (С. Н. Голиков, 1986).

При изучении токсичности пестицидов для крыс линии \У18г.аг, содержавшихся в течение 28 дней на диете, уста новлено следующее отношение ЛД 5 о при нормальном со держании казеина (26 %) к ЛД 5 0 при пониженном его содержании ( 3 , 5 % ) : линдана — 1,3—3,2; диазинона — 1,6—2,4; малатиона — 1,3—4,2; ДДТ — 2,3—3,6; паратиона — 5,2 — 11,7.

Установлено, что ЛД

года (8.. 8Ьтопига,

II. Нака§а\уа, М. Токао, 1980). Групповое ИЛИ изолирован

изменяет этот показатель

3 — 9 раз (Э. Р. Уждавани, 1980). По оценкам М. Н. Кор шуна и Л. М. Брайченко (1983), только систематическая ошибка экспериментального определения ЛД 5 0 , связан ная с изменением массы животного, объема вводимого раствора и т. д., достигает у лабораторных крыс и мы шей соответственно 500 и 50 %. Явление избирательной токсичности известно и среди одного типа животных, например млекопитающих, объясняемое условиями фило генеза (питание в естественных условиях жизни расте ниями, содержащими алкалоиды, зараженность пастбищ гнездами ядовитых пауков и т. п.). Вместе с тем не все формы вредного действия (например, канцерогенеза) мож но связать с токсичностью, так как указанное свойство является результатом диалектического взаимодействия чувствительности организма и свойства вещества.

Сопоставление параметров токсичности и бластомогенного эффекта некоторых химических веществ для мышей и крыс показало, что ЛД 5 0 (перорально) и порог бластомогенного действия составили соответственно: для диметилсульфата — 140 мг/кг и 1,62 мг/м 3 , для винилхлорида — 500 и 2,6, для этиленамина — 17 и 6,5, для неозона Д — 12 000 и 20 мг/кг.

Патологическое состояние, развивающееся вследствие взаимодействия яда и организма, называется интоксика цией, или отравлением. В соответствии с принятой в нашей стране терминологией отравлением обычно назы вают только те интоксикации, которые вызваны экзо генными ядами, поступившими в организм извне. При нимая во внимание большое значение количественного фактора как одного из непременных условий развития отравления, вторым не менее важным условием токсико логии является определение зоны токсического действия изучаемого химического вещества. Существует следующая классификация отравлений.

I. Этиопатогенетические: по причине развития;

по условиям (месту) развития; по пути поступления яда; по происхождению ядов и др.

по особенностям клинического течения; по тяжести заболевания; по наличию осложнений;

по исходу заболеваний и др. III . Нозологические:

по названию отдельных ядов, их групп или классов (Е. А. Лужников, 1982).

Острые отравления целесообразно рассматривать как химическую (лекарственную) травму, развивающуюся вследствие наличия в организме токсической дозы чуже родного химического соединения. Химическая (лекарст

травма выражается в форме патогенной реакции

различных стадий. Е. А. Лужников (1982) в те

чение отравления выделяет две клинические фазы: токсикогенную и соматогенную. К первой он относит специфи ческие проявления действия яда на организм, ко второй фазе, наступающей после удаления или разрушения токсического агента,— формирование основных симптомов отравления, включая компенсаторные реакции и восста новительные процессы. Схематически эти две стадии вы глядят следующим образом: пусковой механизм — > появ ление начальных симптомов —>- стресс-реакция — *• форми рование типового патологического процесса, которое может завершиться либо развитием экстремального состоя ния с последующей смертью, либо процессом постепен ного выздоровления (С. Н. Голиков и др., 1986). Необ ходимо отметить, что клинические признаки отравлений у

животных лекарственными препаратами зависят от внут ренних и внешних факторов, влияющих на формирова ние ответной реакции. К внутренним факторам относятся: видовая, индивидуальная чувствительность, пол, возраст, общее состояние; к внешним — температура и влажность окружающего воздуха, особенности препарата (доза, сте пень химической чистоты и наличие примесей, стабиль ность при хранении, физико-химические свойства).

Общее признание получила гигиеническая классифи кация ядов, предложенная С. Д. Заугольниковым и сотр. (1970), в основу которой положена количественная оцен ка токсической опасности химических веществ согласно

по определению их СЬ 5 0 ,

ЛД 5 0 и ПДК (табл. 1). Пользуясь этой классификацией,

любое токсическое вещество

можно отнести к определен

ному разряду токсичности, характеризующему его боль

или меньшую опасность.

Т а б л и ц а 1

(разряды) токсичности вредных

I. Чрезвычайно токсичные

II — III. Высокотоксичные

IV — V . Умеренно токсичные

после назначения тех или иных лекарств необходимо тщательно проверить все звенья, связанные с использова нием препаратов: лекарственную форму или препарат, правильность назначения и состояние животных.

Все многообразие нежелательных реакций организма, которые наступают после применения различных лекарст венных препаратов животного, растительного, минерально го и синтетического происхождений, можно классифици ровать следующим образом (А. Н. Кудрин, 1971).

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У ЖИВОТНЫХ

При назначении лекарственных средств наряду с лечеб ным действием в некоторых случаях наблюдают развитие неблагоприятных кратковременных реакций или стойких осложнений. Для их обозначения используют следующие термины: токсическое действие лекарств, лекарственная болезнь, осложнение лечения и др. В науке для этих целей предложены и другие термины: отрицательное, нежелательное действие лекарственных средств.

В настоящее время отсутствует единая общепринятая классификация отрицательных явлений лекарственного лечения. При анализе случаев отравления животных

Встречаются также осложнения неврогенные и вызван ные прекращением дачи лекарств. Ранее применявшееся определение «побочное действие» не совсем точно отра жает существо проблемы. В частности, оно может.быть не только отрицательным, но и положительным: сер дечные гликозиды, обладая успокаивающим влиянием на ЦНС, косвенным образом увеличивают диурез, устра няют явление застойного происхождения в других органах. Стимуляторы ЦНС — кордиамин, коразол, стрихнин и другие обладают к тому же положительным действием на сердце.

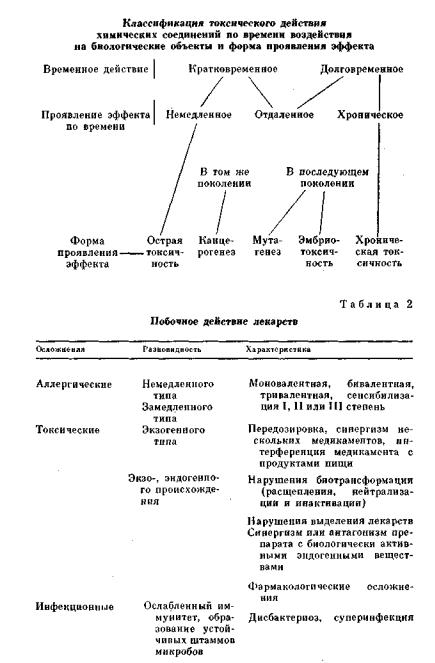

По нашему мнению, в эту схему следует ввести иммунодепрессивное действие медикаментов. Некоторыми ис следователями предложена классификация токсического

действия в зависимости от времени воздействия (Г. М. Баренбойм, А. Г. Маленков, 1986). Ю. К. Купчинскас с соав торами (1972) дает наиболее развернутую классифика цию побочного действия лекарств (табл. 2).

Определенная часть лекарственных средств, применяе мых в ветеринарии, в значительной степени связывается белками плазмы крови (альбумином, липопротеидами и т. д.). Степень их связывания влияет как на фармакокинетику, так и на фармакологический эффект, поэтому важно определить в плазме концентрацию свободных (т. е. не связанных белками) веществ. Общее или изби рательное действие медикаментов вызывается абсолютным* превышением разовых, суточных и курсовых доз препара тов. Чаще оно наблюдается в результате относительной передозировки, возникающей при назначении обычных средних доз тем больным животным, у которых имеется функциональная недостаточность системы обезвреживания лекарственных веществ (чаще печени или почек). От носительная передозировка может проявиться уже при первом назначении средней дозы лекарства, но более отчетливо токсические симптомы выступают при дли тельном лечении вследствие кумуляции (накопления) ве щества в крови и органах. В ряде случаев объяснение развития осложнений у животных после дачи препара тов следует связывать с двумя причинами: с генетиче скими различиями в количестве рецепторов и их сродства к лекарственным препаратам; с неоднозначной фармакокинетикой медикаментов вследствие особенностей их вса сывания, распределения, метаболизма и выведения.

Проявление токсического действия лекарственных соединений самое различноедисбактериоз, нефротоксическое действие, фотосенсибилизация и др.

у Дисбактериоз — нарушение естественного нормального состава микрофлоры кожи и слизистых оболочек. Насту пает как результат ее гибели под влиянием препаратов, в первую очередь антибиотиков, к которым следует от нести бензилпенициллин, ампициллин, цефалоспорины, стрептомицин, неомицин, мономицин, канамицин, гентамицин, тетрациклин, хлортетрациклин, окситетрациклин, метациклин, морфоциклин, левомицетин, олететрин, новобиоцин (Н. Н. Карнищенко и др., 1980). Отсутствие за держивающего влияния сапрофитной флоры на болез нетворные микробы приводит к дополнительной инфекции (протеем, золотистым стафилококком, синегнойной па лочкой).

Нефротоксическое действие сопровождается неблаго приятным влиянием на почки с развитием нефрозов и нефритов. К таким препаратам относят сульфаниламиды, тетрациклины, мономицин, амфотерицин Б, полимиксин М, цепорин и другие цефалоспорины, тяжелые металлы и их соединения (ртуть, свинец, кадмий), четыреххлористый углерод, дихлорэтан.

Влияние на сердечно-сосудистую систему выражается в развитии дистрофии миокарда, изменении реологиче ских свойств крови, угнетении кроветворения и т. д. В част ности, при назначении нитрофуранов, сульфаниламидов имели место множественные кровоизлияния в подкожной клетчатке, мышцах, кишечнике и других органах и тка нях.

При использовании левомицетина наблюдали снижение гемоглобина, лейкопению; рифампицина — лейкопению; ристомицина — тромбоцитопению и лейкопению. Токси ческим действием на органы кроветворения обладали так же хлорорганические пестициды.

Влияние на обмен витаминов характеризуется изме нением их метаболизма. В частности, при введении внутрь цыплятам сульфадимезина, сульфадиметоксина и нат риевой соли сульфапиридазина в дозе 0,1 г/кг массы тела обнаружено уменьшение содержания общего рибофлавина в крови. При введении этих же препаратов в течение 15 дней уровень рибофлавина и витамина А в организме постепенно уменьшался. После 25-дневного введения кон центрация общего рибофлавина понижалась на 28—48 %,

13 — 79 %, появлялись признаки гипо-

Фотосенсибилизация. Совместное действие медикамен та-фотосенсибилизатора и света может приводить к воз никновению патологических состояний, проявляющихся токсическими (ожоги, отеки) и аллергическими (крапив ница, зуд, дерматиты) реакциями. Под действием сен сибилизатора наблюдаются сильные солнечные ожоги и отеки, возникающие через разное время (от нескольких минут до нескольких часов после воздействия света). Интенсивность ожога зависит от природы препарата, спо соба применения (при местном использовании ожог огра ничивается местом воздействия) и увеличивается с повы шением дозы препарата и интенсивности облучения.

Фотоаллергия в отличие от фототоксичности отмеча-

ется у незначительного количества животных и не все фо тотоксичные препараты могут ее вызывать. Клинические признаки фотоаллергии очень разнообразны — от появле ния папул через 24 ч и позже после воздействия света до возникновения острой крапивницы через не сколько минут. Фотоаллергия не наблюдается при первой встрече организма с препаратом, при повторных приемах происходит усиление кожных реакций. Обращает на себя внимание тот факт, что для возникновения фотоаллер гии нужна гораздо меньшая световая энергия, чем для проявления фототоксического эффекта; иногда нежела тельные реакции при приеме препарата-фотосенсибили затора развиваются даже в помещении, освещенном обычной лампой дневного света.

К фотосенсибилизаторам относят следующие препара ты: тетрациклины, хлортетрациклин, доксициклин, гризеофульвин, акрихин, хинин, фенотиазин, метиленовый голубой, фенасал, сульфаниламидные соединения.

Гепатоксическое действие сопровождается поражением печени: появлением некрозов, различных форм гепатита, хронических холангитом, карционом, аденом, очаговой гиперплязии и др. Их развитие обусловливается двумя причинами.

1. Б и о х и м и ч е с к и м и , связанными с изменением обмена веществ за счет медикаментов, вследствие де фицита белка в рационе, слабой активности ферментов, замедленного выделения из печени токсических метабо литов в результате слабой конъюгации с глютатионом, глюкоранидом или сульфатом.

2. И м м у н о л о г и ч е с к и м и , когда метаболиты лекарств приобретают антигенные свойства, происходит фиксация гепатоцитами медикаментов или их метаболитов с образованием антигенного комплекса;, отмечаются повреждения гепатоцитов, фиксированными на их плаз менных мембранах лекарственными препаратами. К этим соединениям относят: ацетилсалициловую кислоту, пенициламин, аллопуринол, фенобарбитал, тиопентал, хлортет рациклин, эритромицин, оксацилин, пенициллин, пиперазин, тиабендазол, нитрофурантоин, сульфадиазин, триметоприм, сульфонамид, папаверин, циметидин, тестосте рон, кортикостероиды, ртутьорганические соединения (гранозан), хлорорганические и фосфорорганические пестициды, формальдегид.

Канцерогенное действие сопровождается развитием опухолей у животных. Однако следует учитывать, что

для их возникновения требуется длительный срок приема химических веществ, измеряемый месяцами и годами. Спи

сок препаратов по

этому воздействию приводится

К а н ц е р о г е н н ы е

в е щ е с т в а п р и р о д н о г о

п р о и с х о ж д е н и я :

Некоторые природные металлы

и минералы (асбест, свинец, хром, никель, мышьяк), радиоактивные вещества. 2. Полициклические ароматиче ские углеводороды, в том числе и бенз(а)пирен, обра зующиеся при таких природных процессах, как лесные пожары, извержения вулканов. 3. Продукты, синтезируе мые растениями и животными: микотоксины (афлатоксины, фузариотоксины, элайомицин), алкалоиды (пирролизидиновые алкалоиды крыжовника); гликозиды (циназин из листьев и орехов пальмового дерева); вещества, содержащиеся в некоторых видах мха (СЬопагев сгезрив) и папоротника (Р1епашт адшНпит). 4. Полициклические ароматические углеводороды, в том числе бенз(а)пирен, синтезируемые водными и почвенными микроорганизмами, низшими и высшими растениями, гормоны животных и человека (подобные синтетическим эстрогенным гормонам — эстрадиолу, прогестерону, тестотерону).

К а н ц е р о г е н н ы е в е щ е с т в а , о б р а з у ю щ и е с я в р е з у л ь т а т е п е р е р а б о т к и п р и р о д н о г о с ы р ь я : 1. Некоторые металлы, минералы, а также их окислы и соли (мышьяк, хром, никель, асбест, свинец, кадмий, кобальт); 2. Смолы, сажа, нефтепродукты, бен

зол, деготь, бенафтиламин, бензидин,

К а н ц е р о г е н н ы е

в е щ е с т в а ,

с и н т е з и р о

в а н н ы е и с к у с с т в е н н о : 1 .

ния — лактоны (пропикексамин,

пан-салтон), используемые в медицине, галоэфиры (дихлордиметиловый эфир, диметилкарбамилхлорид, этилбромацетон, 2,3-дихлор- р-диоксан), винилхлорид, являю щийся сырьевым, промежуточным или товарным продук том химической промышленности, тиомочевина. 2. Карбаматы, аминотиразол, тиоацетамид, используемый в ме дицине и ветеринарии, ТМТД. 3. Хлорированные угле водороды — четыреххлористый углерод, хлороформ, ди хлорэтан, метоксихлон. 4. Различные по химической структуре соединения, применяющиеся в ветеринарии, ме дицине и растениеводстве,— хлорнафазин, резерпин, стильбэстрол, циклофосфамид, фенацетин, трипанблау, диметридазол, ипронидазол, нитрофуразон, хлорамфеникол, кортикостероиды, фосфамид, триамино- 1, 2, 4-триазол

(М. М. Виленчин, 1977; С. М. Кимина, Л. М. Лифлянд, 1985; Н. Н. Литвинов, 1985, и др.).

Мутагенное действие характеризуется влиянием пре паратов на хромосомный аппарат половых клеток, сопро вождающееся их изменением и передачей по наследству. К таким соединениям относят: нитрофураны, хлоридин, ацетилсалициловую кислоту, кофеин, спирт-ректификат, фенол, актиномицин, афлатоксин, фенацетин, препараты мышьяка, биомицин, препараты кадмия, четырех хлористый углерод, формальдегид, 6-меркаптопурин, метронидазол, соединения никеля, диэтилстильбэстрол, эстрадиол, прогестерон, сахарин, 3,4-бенз(а)пирен, фта лофос, хлорофос, трихлорметафос, гардону, метафос, гамма-изомер гексахлорциклогексана, ДДВФ, базудин (неоцидол), севин, цинеб, пирам, меркаптофос, фосфа мид, полихлорпинен, циклофосфан, диоксидин, хиноксидин, технический ГХЦГ, гептохлор, алдрин, гексахлор, дилдрин, фенилмеркурацетат, зоокумарин, некоторые гер бициды, дефолианты (2,4-Д, 2, 4, 5-Т, диоксин).

Лекарственная аллергия протекает по типу ранее из вестных аллергических реакций, возникающих на различ ные бытовые, пищевые и цветочные аллергены, а также на парентерально вводимые белковые препараты (вакци ны, сыворотки, кровь, плазму и др.). Все разновидности лекарственной аллергии обусловлены иммунологическими механизмами, приводящими к гиперэргическим реакциям на введение очень малых доз вещества. Некоторые ле карственные препараты небелковой природы являются неполными антигенами, называемыми гаптенами. Гаптен, вступая в связь с белком организма, приобретает свой ства полного антигена, на который в организме через 7—12 дней образуются антитела. Впоследствии имеет ме сто реакция между белково-лекарственным антигеном, сопровождающаяся выделением гистамина, серотонина и других медиаторов, они вызывают комплекс отрицатель ных симптомов. К таким препаратам относятся: ацетил салициловая кислота, некоторые сульфаниламиды, базу дин (неоцидол), хлорофос, свинец, формальдегид, хлор ное железо, ванадий, никель, анальгин, амидопирин, новокаин, стрептомицин, пенициллин, нитрофураны, энтеросептол, бициллины, эритромицин, леворин, 5-НОК, мексаза, олететрин, фузидин, нифамицин, ампициллин, кортикостероиды, спирамицин, витамин В 1 2 , йод, бром, салицилаты.

Эмбриотоксическое действие медикаментов отмечается

Источник