КОРА ДУБА — CORTEX QUERCUS

Дуб скальный — Quercus petraea Uebl. (syn. Quercus sessiliflora Salisb.)

Ботаническая характеристика. Дуб черешчатый — дерево высотой до 40 м, с широкой, раскидистой кроной, стволом до 7 м в диаметре, темно-коричневой корой. Листья обратно-яйцевидные, перисто-лопастные, с опадающими прилистниками, кожистые, сверху блестящие, снизу светло-зеленые, короткочерешковые; распускаются позднее, чем у многих древесных пород. Цветение дуба начинается с 50-летнего возраста. Цветет одновременно с распусканием листьев. Цветки однополые: мужские — в повислых кистях-сережках, женские — сидячие, по 1-2, с многочисленными чешуйчатыми обвертками. Плод — односемянный желудь, сидит в плюске на длинной плодоножке. Деревья, растущие свободно, плодоносят ежегодно, в лесу — через 4-8 лет. Цветет в мае, плоды созревают в сентябре.

Распространение. Европейская часть страны. На севере доходит до Санкт-Петербурга и Вологды, восточная граница распространения — Урал. В Сибири не растет. На Дальнем Востоке, в Крыму и на Кавказе встречаются другие виды. Дуб черешчатый — основная порода широколиственных лесов.

Местообитание. В лесостепных и степных зонах на юго-востоке образует леса на водоразделах и по балкам. Растет обычно на удобренной и влажной почве, но встречается также на довольно сухих почвах. Иногда образует обширные дубовые леса.

Заготовка. Кора заготавливается ранней весной, во время сокодвижения, когда она легко отделяется от древесины, на местах рубок с ветвей и молодых стволов до распускания листьев. Стволы старых деревьев, как правило, покрыты толстым пробковым слоем с трещинами. Кора таких деревьев непригодна к заготовке. В молодой коре значительно больше дубильных веществ. Для снятия коры делают кольцевые надрезы ножом на расстоянии 30-35 см один от другого, а затем соединяют их продольными разрезами. Целесообразно проводить поиски аналогов дуба.

Охранные мероприятия. Заготовка ведется с разрешения лесничества в специально отведенных местах. Дуб растет медленно.

Сушка. В тени, под навесом или в хорошо проветриваемом помещении. Нужно следить, чтобы в сырье не попала дождевая вода, так как подмоченная кора теряет значительное количество дубильных веществ. При сушке кору перевертывают; к вечеру заносят в помещения. Перед упаковкой (кору связывают в пучки) просматривают высушенное сырье, удаляют кору с остатками древесины, покрытую мхом.

Внешние признаки. Трубчатые желобоватые куски или узкие полоски различной длины, но не менее 3 см, толщиной около 2-3 мм, но не более 6 мм. Наружная поверхность коры светло-бурая или светло-серая, серебристая («зеркальная»), реже матовая, гладкая или слегка морщинистая, но без трещин. Часто заметны поперечно вытянутые чечевички, внутренняя поверхность желтовато- или красновато-бурая с многочисленными продольными тонкими выдающимися ребрышками. Излом наружной коры зернистый, ровный, внутренней — сильно волокнистый, «занозистый». Сухая кора без запаха, но при смачивании водой появляется своеобразный запах. Вкус сильновяжущий. При смачивании внутренней поверхности коры раствором железоаммониевых квасцов появляется черно-синее окрашивание (дубильные вещества). Снижают качество сырья старая кора (толще 6 мм), потемневшие куски и куски короче 3 см, органические примеси.

На микроскопии — бурая пробка, механический пояс, каменистые клетки большими группами, лубяные волокна с кристаллоносной обкладкой, сердцевинные лучи (на поперечном срезе).

Возможные примеси. Кора ясеня — Fraxinus excelsior L. — матовая, серая, легко отличается по морфолого-анатомическим признакам. Под микроскопом виден прерывистый механический пояс с незначительным числом каменистых клеток. Волокна без кристаллоносной обкладки.

Химический состав. Кора содержит 10-20% дубильных веществ (по ГФ XI требуется не менее 8%) — производных галловой и эллаговой кислот; 13-14% пентозанов; до 6% пектиновых веществ; кверцетин и сахара.

Желуди содержат до 40% крахмала; 5-8% дубильных веществ; белки, сахара, до 5% жирного масла. В листьях найдены дубильные, красящие вещества, флавоноиды, кверцитрин и кверцетин, а также пентозаны.

Галлы (шарики на листьях дуба, связанные с паразитированием мелкого насекомого — галлицы орехотворки) содержат большое количество дубильных веществ. Во всех частях дуба имеются вещества фитонцидного, дезинфицирующего характера.

Хранение. В сухих, хорошо проветриваемых помещениях, упаковав в тюки по 100 кг. Срок хранения до 5 лет.

Фармакологические свойства. Отвары коры дуба обладают вяжущими, денатурирующими белки свойствами, что обеспечивает противовоспалительное действие при наружном и внутреннем применении.

При экспериментальных исследованиях действия отваров коры дуба, введенных в желудок, обнаружено усиление моторики желудка, уменьшение сокоотделения, снижение ферментативной активности и кислотности желудочного содержимого, замедление всасывания слизистой оболочкой желудка.

Все части растения оказывают дезинфицирующее действие. Галловая кислота и ее производные обладают широкой фармакологической активностью, аналогичной действию биофлавоноидов: уплотняют сосудисто-тканевые мембраны, повышают их прочность и снижают проницаемость, обладают противолучевым и антигеморрагическим свойством.

Противомикробное и противопротозойное действие связано как с производными галловой кислоты, так и с наличием катехинов.

Водный отвар желудей дуба, очищенных от кожуры, и настойка 1:5 и 1:10 на спирте (с удаленным спиртом) у кроликов с аллоксановым диабетом снижают содержание сахара в крови, увеличивают количество гликогена в печени и в сердечной мышце.

Лекарственные средства. Кора, отвар, порошок, сборы. «Витадент».

Применение. Отвары коры дуба (1:10) применяют при острых и хронических воспалительных заболеваниях полости рта в виде полосканий, аппликаций на десны при стоматитах, гингивитах и т.д.

Как противоядие при отравлениях солями тяжелых металлов, алкалоидами, грибами, беленой, дурманом, при пищевых токсикоинфекциях и других отравлениях применяют 20% отвар коры дуба для повторных промываний желудка.

При ожогах и отморожениях также используют 20% отвар коры дуба в виде аппликаций салфеток, смоченных холодным отваром, на пораженные места в первые сутки. При заболеваниях кожи, сопровождающихся мокнутием, при детских диатезах отвар коры дуба применяют в виде общих или местных ванн, обмываний, аппликаций; при потливости стоп рекомендуют местные ванночки из 10% отвара коры дуба или отвара коры дуба пополам с отваром шалфея. При гинекологических заболеваниях (кольпиты, вульвовагиниты, опущение стенок влагалища, выпадение влагалища и матки, эрозии шейки матки и стенок влагалища) назначают спринцевания 10% отваром.

Реже кору дуба используют при гастроэнтероколитах, дизентерии, небольших желудочно-кишечных кровотечениях (внутрь 10% отвар), при проктитах, парапроктитах, трещинах заднего прохода, геморрое, выпадении прямой кишки (лечебные клизмы, обмывания, аппликации, сидячие ванны).

Отвар коры дуба (Decoctum corticis Quercus) готовят в соотношении 1:10. Кору измельчают до величины частиц не более 3 мм, помещают в эмалированную посуду, заливают горячей кипяченой водой, закрывают крышкой, нагревают на кипящей водяной бане при частом помешивании в течение 30 минут, охлаждают 10 мин, процеживают, отжимают, объем полученного отвара доливают кипяченой водой до 200 мл.

Источник

Лекарственное сырье дуб черешчатый

Одним из приоритетных направлений научно-исследовательской и природоохранной деятельности во Владимирской области является поддержание устойчивости экосистем широколиственных дубрав в пойменных долинах Владимирской области. Эти леса играют водорегулирующее, почвозащитное, эколого-гигиеническое и культурно-эстетическое значение. Пойменные леса имеют специфическую структуру, обладают особым составом и механизмом устойчивости и имеют широкий ареал.

Дуб черешчатый (Quercus robur) встречается в зональных широколиственно-еловых лесах в моренных ландшафтах на Клинско-Дмитровской гряде, на Гороховецком отроге в широколиственные лесах в Ополье и на склонах коренных берегов Оки и Клязьмы. Такие леса занимают около 9% от общей площади лесных массивов Владимирской области. В юго-западном районе города Владимира сохранился реликтовый массив с неспецифичным составом, в котором дуб черешчатый занимает большую долю древостоя (20-25%).

Изучение изменчивости формы листовой пластины дуба проводилось в различных ареалах и биотопах [1; 3]. Влияние засушливых условий показало снижение асимметрии листовых пластин различных видов дуба 8. Стабильность развития популяции представляется в настоящее время одним из ее свойств наряду с такими, как упругость и устойчивость. Уровень стабильности развития измеряется по незначительному отклонению от симметрии билатерально симметричных органов и их частей – флуктуирующей асимметрии (ФА). Известно, что ФА ненаследуема, детерминируется генотипом, как и всякое свойство живого организма, и величина ее зависит от внешних средовых факторов, среди которых интерес для экологов представляют степень загрязнения воды, атмосферы и почвы.

Обычно величину ФА определяют по нормирующей формуле, или формуле нормирующей разности отношением разности величины билатерально симметричных признаков к их сумме [3; 4].

В работах по изучению стабильности развития дуба черешчатого прослежена зависимость формы и асимметрии листовых пластин от освещенности и климатических условий, но антропогенный стресс как фактор, влияющий на ФА и, следовательно, на стабильность развития, изучен мало или недостаточно.

Причина этого — относительно редкая встречаемость популяций дуба в техногенно измененных условиях как вида требовательного к составу и характеру почвы.

В ряде работ ФА рассматривается как случайная модификационная и фенотипическая изменчивость, указывающая на отклонение в стабильности развития. Генетические свойства, например обусловленные гибридизацией видов, имеют более существенный эффект воздействия на ФА, чем эффект окружающей среды [5].

В настоящее время метод определения флуктуирующей асимметрии занял прочное место в арсенале современных подходов в анализе системы морфологических признаков и реакций на факторы среды с оперативным получением количественных результатов. Как следует из работ Захарова (2000-2001 гг.), а также Palmer, Strobeck (1992-2003 гг.), для биодиагностики подходят признаки, имеющие достоверность отличий и широкий диапазон колебания.

В последнее десятилетие основными токсинами атмосферного воздуха во Владимирской области являются оксиды углерода, азота и серы, образующиеся при сгорании автомобильного топлива, из-за возросшего числа автотранспорта.

Объемы транспортного загрязнения привлекают внимание как фактор, влияющий на состояние популяций дуба, находящихся как на территории городов, так и в лесных массивах.

По данным администрации области, в 2013 году количество выбросов от автомобилей превосходило объемы загрязняющих веществ от стационарных промышленных источников в 5,3–7,7 раза. Ландшафт, характер почвы и уровень залегания грунтовых вод – серьезные характеристики, оказывающие влияние на жизнеспособность популяций дуба, включая их устойчивость к паразитарным инфекциям и абиотическим факторам (низкие и высокие температуры, почвообразовательные процессы, ведущие к формированию водного режима, специфические микроклиматические и микробиотические условия).

В настоящей работе предпринята попытка определить эффект действия трех факторов: выбросов токсичных веществ от автотранспорта, от стационарных индустриальных источников и от высоты рельефа на величину флуктуирующей асимметрии листовых пластин дуба черешчатого на территории Владимирской области. Под рабочей гипотезой формулировалось предположение о совместном действии поллютантов и характера рельефа на стабильность развития популяций дуба, что проявляется в увеличении флуктуирующей асимметрии листовых пластин. Теоретической предпосылкой являлось положение о стабильности развития, которое тестируется по отклонению от идеальной симметрии с помощью индекса ФА.

В задачу работы входил сбор листовых пластин, измерение и определение величины ФА нормирующим способом, как одним из наиболее объективных способов, постановка мультифакториального регрессионного анализа с использованием числовых значений трех факторов, тестирование эффекта действия этих факторов и их сочетаний, влияющих на стабильность развития, и обсуждение результатов.

Сбор материала

Сбор листовых пластин дуба черешчатого согласно общепринятой методике проводился на протяжении 2013-2014 гг. во Владимирской области. Гербаризировались по 100 листовых пластин от 10 деревьев из каждой популяции. Было использовано двадцать пять популяций из 9 районов Владимирской области; практически были взяты во внимание основные экосистемы, где встречается этот вид, как наиболее характерные для региона и отражающие специфику ландшафта и характера индустриальной нагрузки на экосистему.

Сборы проводились главным образом из экосистем, классифицируемых как урочища полого наклонной поймы с ландышевыми дубравами на слабо аллювиальных глеевых супесчаных почвах не более чем в 2-3 км от автотрасс со средней или высокой транспортной нагрузкой. Образцы представляли собой листовые пластины с ясно выраженными парными четырьмя лопастями. Проводилась съемка размеров признаков, дающих наименьший эффект присутствия направленной асимметрии или антисимметрии [1; 3] (рис. 1).

Рис. 1. Промеры, использованные для определения ФА: 1 – расстояние между окончаниями двелярных элементов (второй и третьей лопасти); 2 – угол между рахисом и первой латеральной жилкой; 3 – длина жилки первой лопасти; 4 – расстояние между основаниями первых двух жилок

Методика исследования

Метод нормирующей разности

Показатель флуктуирующей асимметрии популяции находился как среднее арифметическое значение ФА = |П – Л| / (П + Л), где П и Л – величины правого и левого признаков. Существенным дополнением к методике было то, что пластины собирались с шириной стороны листа 3.5-4.5 см. Этим преследовалась цель исключить вариацию в размерах, следовательно, уменьшить число выбраковываемых выборок, из-за возможной зависимости величины ФА от размеров признака. Измеряемые признаки проверялись на присутствие направленной асимметрии и антисимметрии. Направленная асимметрия (НА) тестировалась с помощью двухстороннего парного t-теста. При вероятности р менее 0.05 выборка отбраковывалась, как содержащая НА. Антисимметрия тестировалась нахождением значений эксцесса. Значительное отклонение от диапазона (-2 ÷ 2) говорило о присутствии АнС. Значимость эксцесса проверялась также по t-критерию. Обе функции (t-тест и эксцесс) выполнялись в среде Excel (вкладка «функции»). Выборки ФА с признаками, содержавшие АнС или НА, не использовались в работе.

Предполагалось, что выборки представляют часть генеральной совокупности с нормально распределенными величинами и, следовательно, сохраняют свойства нормального распределения.

Регрессионный анализ

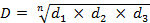

Использовался пакет анализа STATISTICA10 (StatSoft. Ink.), обобщенная линейная модель (GLM), факториальная регрессия. Критериальной функцией служила функция желательности, определяемая по формуле

D – обобщенная функция желательности;

d1,d2,d3 – частная функция желательности для трех факторов (высота рельефа, автовыбросы и выбросы стационарных источников);

n – число изучаемых факторов.

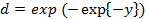

Частные функции желательности находились по формуле:

где: у – кодированное значение признака.

Значения факторов кодировались в значениях однотипной шкалы в диапазоне [0,1]. Значения около единицы являлись наиболее желательными в смысле максимального отклика наибольших значений ФА. Каждый из трех факторов сообщал о величине ФА при прочих фиксированных значениях. Обобщенная функция желательности – это одноплоскостная многозначная функция с нелинейной областью отклика. Она широко используется в экологии в качестве критерия оптимизации [2].

Результаты

Не было обнаружено четкой корреляции между размерами признаков (П + Л)/2 и величиной ФА этих признаков (коэффициент Пирсона меньше 0.7; р > 0.05).

Лишь отдельные признаки показали присутствие НА или АнС, они исключались, что несущественно влияло на результаты интегрального индекса всей популяции. Наименьшее отклонение в стабильности развития наблюдалось в населенных пунктах. Популяции городов показали высокий индекс флуктуирующей асимметрии вблизи крупных автотрасс. Наибольшее отклонение (более 0.064) получено только в крупных городах: Владимире, Коврове, и в Гусь-Хрустальном, располагающемся в Мещерской низменности. Однако были получены не только высокие значения индексов ФА в этих городах, что подтверждает неоднозначное мультифакторное влияние на стабильность развития этого растения. Результаты регрессионного анализа приведены в таблице.

Результаты обобщенного регрессионного анализа влияния трех факторов на величину ФА

Источник