Лекарственное средство представляющее собой сумму сесквитерпеновых лактонов селинанового типа

Сесквитерпены представляют собой самую обширную группу среди всех терпенов как по количеству соединений, обнаруженных в природе (их несколько тысяч), так и по множеству структурных вариантов и разнообразию типов углеродного скелета (их около двухсот). В наибольшем количестве и разнообразии сесквитерпены присутствуют в растениях из семейств Magnoliaceae, Rutaceae, Cornaceae и Asteraceae. По-видимому, только Ranunculales является единственным классом, в котором сесквитерпены не накапливаются.

Классификация сесквитерпенов, в принципе, построена так же, как и у монотерпенов — по степени циклизации углеродного скелета. Но так как число соединений и структурных вариантов весьма велико в ряду сесквитерпенов, то в настоящее время при отнесении сесквитерпена к определенному типу учитывается не только углеродный скелет, но и пространственная структура молекулы. Свести все структурные типы сесквитерпенов в единую таблицу практически невозможно. В связи с этим сводку структур удобнее проводить по группам.

Ациклические сесквитерпены — фарнезаны являются производными 2,6,10-триметилдодекана. В природе найдены фарнезен (живицы хвойных семейства Pinaceae, масло хмеля), нероледол (широко распространен), фарнезол (эфирное масло липы и ландыша) и некоторые другие оксипроизводные этого ряда (схема 7.1.1).

Моноциклические сесквитерпены представлены несколькими группами, различающимися по размеру цикла (схема 7.1.2). Это соединения с циклогексановым фрагментом — циклофарнезаны, бисаболены, элеманы; соединения 1-изопропил-4,8-диметил-циклодекановой структуры — гермакраны; сесквитерпены гумуланового типа с 1,1,4,8-тетраметилциклоундекановым скелетом.

На примере элемановых сесквитерпенов мы можем проследить разделение их на подгруппы в зависимости от пространственного строения молекул: у элемана олефиновые заместители находятся в транс-положении, если же эти заместители составляют цис-конфигурацию — то это уже сесквитерпены эпиэлеманового типа.

Соединения гермакрановой группы интересны тем, что среди их функциональных производных на первое место выходят лактоны. Они многочисленны также во многих других группах сесквитерпенов, что и послужило причиной выделения их в отдельный класс природных соединений — сесквитерпеновые лактоны (схема 7.1.3). Эти лактоны образуются взаимодействием спиртовой группы, находящейся в цикле и карбоксильной группой окисленного а-изопропильного фрагмента, формируя таким образом у-лактоновое кольцо с разветвлением. В качестве разветвления выступают обычно метильная или метиленовая группа, последняя иногда функционализируется до эпоксидной, спиртовой или гликолевой. Сочленение углеводородного и лактонового циклов обычно имеет транс-конфигурацию, но иногда встречаются сесквитерпеновые лактоны цис-конфигурации.

Только в течении 1986 г. в литературе описаны более 100 лактонов гермакранового типа, извлеченных из 60 видов растений различных семейств.

Бициклические сесквитерпены — самая многочисленная группа терпенов по структурным типам. Наиболее распространенными из них являются: кадинаны, эудесманы, эремофиланы (

типа: эти небензоидные ароматические углеводороды обычно образуются из многих терпенов гваянового типа в условиях гидродистиляции соответствующего эфирного масла, но есть случаи их образования и в природных источниках непосредственно (лактаразулен выделен из съедобного гриба Lactarius deliciosus, линдеразуле i — из горгониевых кораллов Paramunec chamaeleon)

Можно выделить также группу сесквитерпенов, структура которых является как бы простой производной некоторых монотерпенов, т.е. переход от известного монотерпена к сесквитерпену совершается достаточно простым наращиванием углеродного скелета еще одним изопреноидным звеном. Это могут быть производные

Периодически в различных источниках в небольших количествах обнаруживаются три- и тетра-циклические сесквитерпены. Некоторые из них являются определяющими в биологической активности экстрактов лекарственных растений: отметим ледол, пачулевый спирт, трицикловестивен и т.д. (схема 7.1.5). Структуры углеродного скелета трициклических сесквитерпенов буквально поражают своим разнообразием, непредсказуемостью, а потому, снова и снова, невольно возникает вопрос — для чего Природа создала и создает весь этот молекулярный арсенал, а можно сказать — молекулярный банк, а возможно — китайскую

Таблица 7.1.1. Сесквитерпены — простые и производные монотерепенов.

Таблица 7.1.1 (продолжение).

азбуку. Кстати, последнее сравнение не лишено смысла — многообразию предметов и действий соответствует столько же иероглифов; так и в живой природе — огромное количество соединений соответствует многообразию представителей живого мира, взаимодействию между ними и взаимодействию внутри них.

Полезные свойства сесквитерпенов достаточно разнообразны. Некоторые из них обладают приятным и устойчивым запахом, что позволяет использовать их в парфюмерии (пачулевый спирт, эфиры фарнезола, санталол) в качестве душистых компонент и фиксаторов запаха. Действующим началом багульника является ледол, который угнетает кашлевой рефлекс. Гумулен, кариофилен и их функциональные производные являются основными компонентами масля хмеля, некоторых видов ореха. По многим данным перспективными в качестве лекарственных препаратов являются сесквитерпеновые лактоны. Спектр их действия достаточно широк: они обладают бактерицидной, фунгицидной, антифидантной и аттрактантной активностью; проявляют свойства регуляторов роста растений. Но особенно ярко у этого класса терпенов выражена цитотоксическая активность: как правило, у лактонов с экзометиленовым фрагментом в сочетании с эпоксидным циклом. Лактоны гваянового типа являются предшественниками азуленов, обеспечивающих биологическую активность ромашки аптечной, тысячелистника обыкновенного, некоторых видов полыни. Из полыни Artemisia annua L. выделен лактон артемизинин, эффективный для лечения некоторых видов малярии.

Наиболее характерные представители сесквитерпенов, проявляющие ту или иную биологическую активность, приведены в табл. 7.1.2. Уместно отметить, что в сравнении с монотерпенами, сесквитерпены демонстрируют более существенную физиологическую и фармакологическую значимость.

Таблица 7.1.2. Некоторые биологически активные сесквитерпены.

Источник

Лекарственные растения, содержащие сесквитерпеноиды

» data-shape=»round» data-use-links data-color-scheme=»normal» data-direction=»horizontal» data-services=»messenger,vkontakte,facebook,odnoklassniki,telegram,twitter,viber,whatsapp,moimir,lj,blogger»>

Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, содержащие сесквитерпеноиды

Имбирь лекарственный (и. Настоящий) (Zingiber officinale Roscoe, или Атотит zingiberL.) — сем. Имбирных (Zingiberaceae), рис. 43. Многолетнее травянистое растение. Имеет сильноветвистое горизонтальное клубневидное корневище, рас полагающееся у поверхности почвы. В диком виде не встречается. В промышленных масштабах выращивается в Индии, Китае, Африке, откуда и поступает на фармацевтический рынок Беларуси. В нашей республике может культивироваться только при искусственном климате — в оранжереях и ботанических садах. От корневища над поверхностью почвы образуется несколько стеблей высотой до 1 м, несущих очередные длинно-ланцетные листья, напоминающие камышовые; прикорневые листья короткие, чешуйчатые. На укороченных цветоносных стеблях развиваются короткие колосья фиолетово-желтых красивых цветков. Плод — коробочка. Однако в тепличной культуре имбирь плодов не образует, хотя ежегодно цветет. В медицине используются корневища и. лекарственного, поступающие в продажу в очищенном или не очищен ном от пробки виде. Выкопанные из земли корневища быстро промывают холод ной водой и сушат в сушилках при температуре 50оС.

Zingiberis rhizomata—имбиря корневища. Внешняя поверхность неочищенного корневища имбиря бледно- или темно-коричневого цвета, покрыта пробкой, которая имеет узкие продольные и поперечные ребра, но счищается с боковых поверхностей. На поперечном срезе корневища вид на узкая кора, отделенная эндодермой от центрального цилиндра (стелы), которая намного шире. Корневище имеет много численные сосудисто-волокнистые пучки и обильно разбросанные масляные клетки с желтым содержимым. Кроме того, неочищенное корневище содержит внешний темно-коричневой слой пробки.

Химический состав ЛРС. Корневища имбиря содержат эфирное масло (около 3 %), главным компонентом которого являются моноциклические сесквитерпены — альфа-и бета-цингиберены (до 70 %), а также бисаболен, борнеол, фарнезен. Жгучий вкус обусловлен смолистыми веществами — гингеролами (5—8 %). Имеются также витамины (никотиновая кислота, витамин А), аминокислоты, липиды (6—8 %), крахмал (до 50 %).

Основное действие. Спазмолитическое и ветрогонное, активирует ЖКТ.

Использование. Улучшает пищеварение, обладает ветрогонным, спазмолитическим действием. Применяется в виде отвара, настойки при расстройствах пищеварения, метеоризме. Настойка имбиря входит в состав желудочных и аппетитных капель, тонизирующих средств. Используется в гомеопатии. Широко применяется как пряность под названием «имбирь черный» при изготовлении ликеров и кондитерских изделий.

Противопоказания. ЛС из имбиря нельзя принимать в период беременности.

Рис. 43. Имбирь лекарственный: 1— корневище; 2— побег

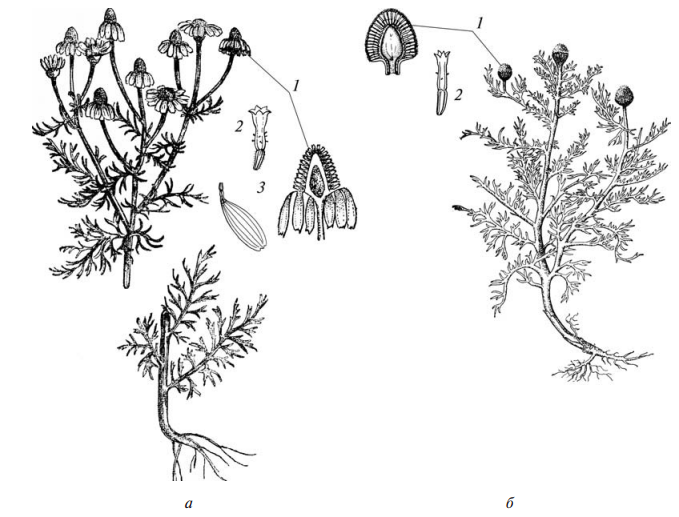

Ромашка аптечная (ободранная)(Matricaria chamomillaL., или M.recutitaL., или Chamomilla recutita [L.] Rauschert), рис. 44, а, ир. пахучая (ромашковидная, безъязычковая, зеленая), или лепидотека душистая(Matricaria suaveolens [Pursh] Buch., или M. odorata [Less.] DS., илиM. matricarioides [Less.] Porter et Britt., илиChamomilla discoidea [DC.] J. Gay ex A. Br., или Lepidotheca suaveolens [Purch] Nutt.), рис. 44, б, — сем. Астровые (Asteraceae). Два вида однолетних травянистых растений, используемых как источник ЛРС, — цветки ромашки. Они имеют цветоложе конической формы, голое снаружи и полое внутри. Первое растение имеет более тонкий разветвленный стебель высотой 15—60 см с очередными листьями, дважды и трижды перисто-рассеченными на шиловидные сегменты. Цветочные корзинки на концах ветвей содержат белые краевые ложноязычковые и желтые внутренние трубчатые цветки с пятью маленькими зубчиками. Растет на лугах, полях (как сорное растение), пустырях и обочинах дорог; часто культивируется в хозяйствах, специализирующихся на выращивании лекарственных трав. Второе растение имеет более толстый разветвленный стебель высотой 15—30 см, густо покрытый дважды перисторассеченными короткими шиловидными листьями и желтовато-зелеными корзинками на концах ветвей. Цветочные корзинки без краевыхлепестков и содержат только желто-зеленые трубчатые цветки с четырьмя зубчиками на вершине. Растет близ жилья, на обочинах дорог, в сорных местах. Основным растением для получения ПРП является р. аптечная (ободранная), тогда как р. пахучая (безъязычковая) в качестве ЛРС используется редко: причина — особенности химического состава этих видов.

Matricariae flores—ромашки цветки. ЛРС — цельные и частично осыпавшиеся цветочные корзинки полушаровидной или конической формы, без цветоносов или с их остатками не длиннее 3 см. Корзинка состоит из краевых язычковых пестичных и срединных обоеполых трубчатых цветков. Цветоложе голое, мелкоямчатое, полое, в начале цветения полушаровидное, к концу — коническое. Обвертка корзинки черепитчатая, многорядная, состоит из многочисленных продолговатых, с тупыми верхушками и широкими пленчатыми краями листочков. Размер корзинки (без язычковых цветков) 4—8 мм в поперечнике. Цвет язычковых цветков белый, трубчатых — желтый, обвертки — желтовато-зеленый. Вкус травяной, слизистый. Запах сильный, приятный. Срок хранения сырья 1 год.

Химический состав ЛРС. Ромашка аптечная содержит эфирное масло (0, 25—2, 0 %), компонентами которого являются фарнезен, альфа-бизаболол (40—50 %), кадинен, матрицин, матрикарин — соединения хамазуленового типа (5—18 %), относящиеся к ациклическим, моно- и бициклическим сесквитерпеноидам, мирцен, гераниол (монотерпеноиды); флавоноиды (апигенин, лютеолин, кверцетин, изорамнетин и др.), кумарины (герниарин, умбеллиферон), дубильные вещества, фенолкарбоновые кислоты (анисовая, ванилиновая, кофейная, сиреневая, салициловая, хлорогеновая), каротиноиды, полиеновые соединения, холин и слизь (до 17 %). Ромашка безъязычковая содержит эфирное масло, но меньше, чем р. аптечная, и небольшое количество хамазуленовых компонентов; имеются бизаболозиды, мирцен, пинен. Кроме того, в цветках р. безъязычковой присутствуют флавоноиды (0, 9 % — апигенин, лютеолин, кверцетин и их гликозиды), фенолкарбоновые кислоты — протокатеховая, кофейная, ванилиновая, сиреневая, салициловая, хлорогеновая), дубильные вещества, кумарины — герниарин, умбеллиферон, горечи, полиеновые соединения, пектины.

Основное действие. Противовоспалительное, спазмолитическое, ветрогонное.

Использование. В виде настоя принимается внутрь при воспалениях поверхности желудка и болезненных спазмах кишечника; наиболее активными в этом плане считаются бизаболол и полиены (подавляют выделение гистамина, серотонина и брадикинина, усиливают воспалительный процесс) и хамазулены (обладают антиаллергическим эффектом), а также флавоноиды и кумарины (оказывают спазмолитическое влияние). Наружно (вытяжка ромашки имеет противовоспалительное и антиаллергическое действие) используется при лечении конъюнктивитов, стоматитов, рожистых воспалений кожи. Неблагоприятное побочное действие не проявляется даже при лечении младенцев. Экстракт цветков ромашки входит в комплексные ЛС Алором, Ротокан, Ромазулан, Агиолакс.

Рис. 44. Ромашка: а— аптечная:1— корзинка (ниже в разрезе); 2— трубчатые цветки;3— ложноязычковые цветки; б— пахучая (безъязычковая, или лепидотека душистая): 1— цветочная корзинка (слева в разрезе);2— трубчатые цветки

Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefoliumL.) — сем. Астровые (Asteraceae), рис. 45. Многолетнее травянистое растение с ползучим корневищем и прямостоячим стеблем высотой 20—70 см, ветвистым в верхней части. Листья длиной 3—15 см ланцетные, многократно перисто-рассеченные на многочисленные тонкие сегменты, прикорневые — черешковые, более крупные, стеблевые — сидячие, более мелкие. Стебли заканчиваются соцветием — сложным зонтиком из корзинок. Краевые ложноязычковые цветки белые, реже розовые или сиреневые, внутренние — трубчатые, желтые, в удлиненно-яйцевидных обертках. Произрастают на обочинах дорог, свалках, лугах, цветут с июня до осени. Цветки и траву т. обыкновенного собирают и сушат под навесами или в сушилках с активной вентиляцией воздухом при температуре 40—50оС.

Millifolii flores — тысячелистника цветки. Цветки — отдельные цветочные корзинки и соцветия с коротким (до 2 см) цветоносом. Корзинки продолговато-яйцевидные, длиной 3—4 мм и шириной 1, 5—3 мм; обвертки корзинок из черепитчато сложенных продолговато-яйцевидных листочков с перепончатыми буроватыми краями. Краевые цветки пестичные, срединные — трубчатые, обоеполые. Краевые цветки белые (иногда розовые), срединные — желтоватые. Запах слабый, приятный. Вкус горький. Срок хранения ЛРС 3 года.

Millifolii herba—тысячелистника трава. Трава т. обыкновенного — цветоносные округлые опушенные побеги до 15 см длиной с очередными дважды перисто-рассеченными на ланцетные или линейные доли листьями длиной до 10 см, шириной до 3 см. Запах слабый, ароматный. Вкус горький. Срок хранения 3 года.

Химический состав ЛРС. В цветках, листьях и траве т. обыкновенного содержится эфирное масло (до 0, 3 %), основными компонентами которого являются моноциклические монотерпеноиды (цинеол — до 10 %), бициклические моно терпеноиды (альфа-и бета-пинен, туйол, борнеол, камфора), но преобладают бициклические сесквитерпеноиды (40 %: хамазулен, миллефолин, ахиллин, кариофиллен, аустрицин). Кроме того, в составе ЛРС обнаружены флавоноиды (глюкози ды апигенина и лютеолина), дубильные вещества, сапонины, фуранокумарины, азотистые основания (бетаин, холин, стахидрин), горькое вещество ахиллин (прохамазулен), каротиноиды, витамины С и К.

Основное действие. Возбуждающее аппетит, кровоостанавливающее, противовоспалительное, спазмолитическое, бактериостатическое.

Использование. Кровоостанавливающее действие листьев т. обыкновенного обусловлено наличием не только витамина К, но и вещества оснóвного характера — бетоницина. Содержащиеся ароматические горечи возбуждают аппетит и дают желчегонный эффект. Присутствие прохамазулена определяет также противовоспалительную и бактериостатическую активность ЛРС. Дубильные вещества и флавоноиды вызывают уменьшение и прекращение кровотечений из капилляров и из геморроидальных узлов слизистых оболочек желудка. Эфирные масла оказывают также антигистаминный и спазмолитический эффект на гладкую мускулатуру, желче- и мочевыводящие пути. Проявляемые эффекты цветков т. обыкновенного в фармакологическом отношении близки действию цветков ромашки аптечной и используются для полосканий ротовой полости и горла при процессах воспаления, ожогах. Цветки т. обыкновенного входят в антигеморроидальный, желчегонный, аппетитный сборы, жидкий экстракт его — в комплексное ЛС Ротокан.

Рис. 45. Тысячелистник обыкновенный: 1— лист; 2— соцветие

Береза бородавчатая (повислая) (Betula verrucosa Ehrh., илиB.pendulaRoth.), б. пушистая(Betula pubescensEhrh.) — сем. Березовые (Betulaceae), рис. 46. Широко распространенные в СНГ виды деревьев. Береза бородавчатая (повислая) исчезает в тундре севера и в сухих степях юга России; б. пушистая заходит дальше на север, в зону болотистых кислых почв. У березы бородавчатой молодые ветви повислые и покрыты мелкими бурыми смолистыми бородавочками; листья треугольные, яйцевидные и ромбические. У б. пушистой однолетние ветви без бородавок, покрыты короткими волосками; листья округлые, яйцевидные. Березовые почки заготавливают в конце зимы или ранней весной во время рубок леса. Тонкие ветви с нераспустившимися почками срезают и высушивают на открытом воздухе в течение 3—4 недель, затем обмолачивают. Молодые листья собирают в начале июня и сушат в тени или при температуре 30—35-С.

Betulae gemmae—березы почки. ЛРС — почки удлиненно-конические, заостренные или притупленные, час то клейкие. Чешуйки расположены черепицеобразно, плотно прижаты по краям, слегка реснитчатые, длиной 3—7 мм, шириной 1, 5—3 мм. Цвет коричневый, у ос нования иногда зеленоватый. Запах бальзамический. Почки березы можно хранить в тече ние 2 лет.

Betulae folia—березы листья. В качестве ЛРС используются листья б.бородавчатой, или повислой. Листья длиной 3—7 см и шириной 2—5 см гладкие, имеют близкорасположенные железистые углубления на обеихсторонах. Черешок длинный. Край листа дваждыпильчатый, форма листа от треугольной до ромбовидной с ширококлино видным или закругленным основанием; верхушка длинная и заостренная. Листьяб.пушистойимеют небольшое количество железистых волосков на обеихсторонах; на нижней сторо не в точкахразветвления жилок находятся не большие скопления желтовато-серыхтрихом. Срок годности сырья 2 года.

Химический состав ЛРС. Почки березовые содержат 3—5 % эфирного масла (количественно преобладают бициклические сесквитерпеноиды, присутствуют бетуленовая кислота, бетулен, бетулол, бетуленол, тритерпеноиды, смолы), флавоноиды (апигенин, кемпферол, кверцетин), дубильные вещества, алкалоиды. Листья березы содержат эфирное масло (0, 8 %), кумарины, сапонины, фенолкарбоновые кислоты, хлорофилл, каротиноиды, витамины С, Е, флавоноиды (2—6 %: гиперозид, рутин), дубильные вещества.

Основное действие. Желче- и мочегонное, дезинфицирующее.

Использование. Почки и листья березы в виде настоев, отваров и на стоек применяют наружно для лечения ран, пролежней, эрозий и внутрь как де зинфицирующее средство мочеполовой системы, моче- и желчегонное. Березовый сок имеет мочегонное действие, деготь— бактерицидное, входит в состав мази Вишневского(используется для лечения ран, пролежней) и в состав мази Вилькинсона(для лечения дерматомикозов, чесотки).Активированный уголь, по лучаемый из древесины березы, применяют как адсорбент (при отравлениях).

Рис. 46.Береза бородавчатая: 1— лист; 2— соцветия (сережки); 3— почки

Девясил высокий (Inula heleniumL.) — сем. Астровые (Asteraceae), рис. 47. Многолетнее травянистое растение. Имеет прямой стебель высотой до 2 м, тол стое корневище (бурое снаружи и желтовато-серое на изломе) и отходящие от него редкие тонкие корни. Листья прикорневые и стеблевые очередные, продолговато-яйцевидные, с равномерно-зубчатым краем. Цветки — крупные золотисто-желтые корзинки, развивающиеся на верхушках главного стебля и некоторых боковых ветвей. Плоды — семянки с хохолком, созревают в сентябре после отцве тания. Цветет с июля по август. Растение встречается в южной и средней полосах европейской части СНГ, Сибири, на Кавказе: на лугах, лесных полянах, берегах рек, у дорог. В Беларуси культивируется в ботанических садах, парках, на дачных участках. Выкопанное сырье отряхива ют от почвы, быстро промывают в воде, стебли обрезают у основания и выбра сывают. Корневища и толстые корни разрезают продольно на куски длиной 10—15 см, толщиной 1—2 см, подсуши вают в течение 2—3 дней на открытом воздухе и досушивают в сушилках при температуре до 40С, разложив сырье тонким слоем. Сырье высушено, если корни при сгибании ломаются. Сушка целых корневищ и корней девясила, а также подъем температуры выше 40С вызывает их«запаривание» и потемнение внутри: в этом случае ЛРС оказыва ется испорченным.

Inulae helenii rhizomata et radices — девясила корневища и корни. Корневища и корни д. высокого — цилиндрические, часто продольно расщепленные куски длиной 2—20 см, толщиной 0, 5—3 см, снаружи продольно морщинистые, серовато-коричневые, на изломе — слабозернистые, желтовато-серые или желто-белые, с коричневыми блестящими точечками, хорошо видимыми при увеличении в 10 раз, которые представляют собой вместилища эфирных масел. Корневища девясила имеют своеобразный приятный аромат и горьковато-пряный вкус. Срок хранения ЛРС 3 года.

Inulae helenii flores—девясила цветки. Собранные в начале цветения и высушенные цветки девясила содержат как цельные диаметром до 6 см, так и распавшиеся цветочные корзинки: цветоложа с оберткой из многочисленных, черепитчато-расположенных, зеленых и серо-зеле ных(от покрывающихволосков) листочков, отдельные ложноязычковые желтые цветки (длиной около 3, 5 см) и многочисленные желто-бурые трубчатые (длиной до 1, 5 см), вверху по краю пятизубчатые, содержащие пять тычинок и один пестик с двумя рыльцами и нижней завязью, плоды — четырехгранные коричневые семянки длиной 4—5 мм с вдвое более длинным хохолком из тонких щетинок.

Химический состав ЛРС. Корневищаикорнисодержат эфирное масло, называ емое алантовым (3 %, включают смесь бициклических сесквитерпеновых лактонов — алантолактона, изоалантолактона, дигидроизоалантолактона, камфору, азу лен и др.), липиды (1, 8 %, в ихсоставе присутствуют кислоты — миристиновая, паль митиновая, стеариновая, олеиновая), инулин (до 45 %), сапонины (фриделин, дам маран, даммарадиол и др.), стероиды (стигмастерин, ситостерины) и др. Цветки содержат в сумме около 3 % фенольных соединений, в том числе кверцитин и другие флавоноиды, каротиноиды, проазулен.

Основное действие. Отхаркивающее, дезинфицирующее.

Использование. Ввиде отвара измельченные корневища и корни девясила применяются в качестве средства, разжижающего мокроту и способствующего ее отхождению (отхаркивающего), а также противомикробного средства при заболеваниях верхних дыхательных путей, воспалении горла, бронхов, длительном кашле, туберкулезе легких. Корни девясила, благодаря наличию в них горьких веществ, способствуют выделению желудочного сока и желчи, а присутствие алантолактона обусловливает их противоглистное действие. Сумма получаемых сесквитерпеновых лактонов составляет основу таблетокАлантон, применяемых при язвенной болезни желудка и ДПК. Корневища и корни девясила входят в состав противокашлевых, отхаркивающих, желче- и ветрогонных сборов. В виде мази девясил применяется наружно в дерматологии для лечения ран, трещин и экзем.

Рис. 47.Девясил высокий: 1— плод;2— корзинка;3— ложноязычковый цветок;4— трубчатый цветок;5— лист; 6— корневище и корни

Арника горная, а. облиственная, а. Шамиссо(Arnica montanaL., A.foliosaNutt., A. chamissonisLess.) — сем. Астровые (Asteraceae), рис. 48. Три вида многолетних корневищных растений, источники ЛРС — цветки арники. Основным видом является а. горная, которая в первый год образует прикорневую розетку листьев, а во второй — опушенный короткими волосками стебель высотой 20—60 см с отходящими нижними короткочерешковыми и верхними сидячими полустеблеобъемлющими супротивными ланцетовидными цельнокрайними листьями. Соцветия — верхушечные одиночные корзинки желтооранжевой окраски. Арника горная в ареале произрастания (Молдова, Прикарпатье, Украина, Беларусь, Литва) встречается нечасто и рассматривается как редкое, охраняемое растение, включенное в Красную книгу Республики Беларусь. Поскольку дикорастущие растения не удовлетворяют потребность в ЛРС, а в агрокультуре а. горная растет плохо, то выращивают преимущественно а. облиственную и а. Шамиссо. Эти виды от а. горной отличаются отсутствием прикорневой розетки листьев и более мелкими и многочисленными цветочными корзинками. Семянки продолговатые, желто-коричневые, с однорядным хохолком из тонких щетинок длиной до 1 см.

Arnicae flores—арники цветки. ЛРС представляет собой отдельные краевые ложноязычковые и трубчатые цветки, семянки с хохолком, цветоложа распавшихся соцветий, реже — цельные корзинки. Ложноязычковые цветки длиной до 2, 5 см с трехзубчатым отгибом, трубчатые — длиной до 1, 5 см, пятичленные. Окраска цветков от оранжево-желтой до светло-желтой. Цветоложе соцветия слегка выпуклое, ямчатое, с короткими щетинистыми волос ками вокруг ямок. Корзинки диаметром 2—6 см (с краевыми цветками) с остатками цветоносов длиной до 3 см или без них. Запах слабый, приятный.

Химический состав ЛРС. Цветки арники содержат эфирное масло (0, 15 %): трициклические сесквитерпеновые лактоны (арнифолин, арниколид), тритерпеновые спирты (арнидиол, фарадиол), дериваты азулена, эфиры тимола, горечи (арницин), кумарины (умбеллиферон, скополетин), фенолкарбоновые кислоты, флавоноиды, таннины, бета-ситостерин, холин, бетоин.

Основное действие. Противовоспалительное, кровоостанавливающее.

Использование. Настойку и настой цветков арники применяют как кровоостанавливающее и противовоспалительное средство в акушерско-гинекологической практике, а также для лечения ожогов, обморожений, ссадин, язв; иногда — как желчегонное, антисклеротическое и сердечное тонизирующее средство, улучшающее мозговое кровообращение.

Рис. 48.Арника горная: 1— лист;2— корзинка;3— корневище

Багульник болотный (Ledum palustreL.) — сем. Вересковые (Ericaceae), рис. 49. Вечнозеленый кустарник высотой 5—12 см. Имеет сильный запах. Верхушки молодыхветвей, цветоножки и листья снизу покрыты рыжеватыми густыми волосками и мелкими железками. Листья очередные, на короткихчерешках, кожистые, линейноланцетные, с завернутыми на нижнюю сторону краями. Цветки белые, собраны в зонтиковидные щитки. Плод — продолговатая железисто-опушенная многосемянная коробочка длиной 3—8 мм. Цветет в мае — июне, плоды образуются в августе — сентябре. Растет в лесахна заболоченных торфянистых почвах. В лечебных целях используют молодые веточки — облиственные побеги текущего года длиной до 10 см, которые собирают во время цвете ния, но лучше — в августе — сентябре. Сушат под навесом и в сушилках при температуре 30—35С.

Ledi palustris сormi—багульника болотного побеги. ЛРС — смесь облиственныхпобегов с оранжево-ко ричным войлочным опушением, кожистыхцельнокрай нихпродолговато-эллиптическихили линейно-продол говатыхс завернутыми вниз краями листьев длиной 15—45 мм, шириной 1—5 мм и небольшого количества плодов. Запах резкий, специфический. В связи с ядовито стью ЛРС хранят по списку Б (отдельно от других расте ний) в течение 3 лет.

Химический состав ЛРС. Все надземные части рас тения содержат эфирное масло, но наибольшее его ко личество (7 %) накапливается в листьяхтекущего года. Эфирное масло имеет густую консистенцию, зеленова тый цвет и сильный дурманящий запах, на холоде выпа дает в осадок (стеароптен). В состав эфирного масла багульника входят мирцен, цимол, геранилацетат (ациклические монотерпены), ледол, палюстрол (трициклические сесквитерпены, составляющие 60—70 % от всех эфирных масел), арбутин, дубильные вещества, флавоноиды.

Основное действие. Отхаркивающее, противокашлевое, дезинфицирующее.

Использование. Применение настоя побегов багульника эффективно в качестве антисептического, отхаркивающего, противовоспалительного средства при коклюше, остром и хроническом бронхите, а также наружно в дерматологии — при рожистом воспалении кожи, гнойничковом аллергическом заболевании, микробной экземе, псориазе. Из эфирного масла побегов багульника получают ЛС Ледин. В случае передозировки наступает угнетение функций центральной нервной системы, проявляющееся в легком головокружении, раздражительности, сменяющейся торможением психофизической активности, а в тяжелых случаях — в параличе поперечно-полосатых и гладких мышц.

Рис. 49. Багульник болотный: 2— цветки, 1— побег с листьями;

Источник