- 7. Биобарьеры и их проницаемость для лекарств.

- Барьерные средства для профилактики коронавируса

- ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

- МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

- « Назаваль ПЛЮС»

- « Назаваль »

- « Аллергоспас »

- Прямо в мозг: препятствия и способы их преодолеть

- Конкурс «Био/Мол/Текст»-2020/2021

- Введение

- Описание эксперимента и результаты

- Обсуждение

- Заключение

7. Биобарьеры и их проницаемость для лекарств.

Из крови лекарства поступают в органы, преодолевая гистогематические барьеры — капиллярную стенку, гематоэнцефалический, гемато-офтальмический и плацентарный барьеры.

Капилляры легко проницаемы для лекарств. Липидорастворимые вещества диффундируют через эндотелий и базальную мембрану, водорастворимые — через цементирующее вещество (гиалуроновая кислота) или широкие поры, занимающие 0,2% поверхности капиллярной стенки. Транспорт по капиллярным порам возможен для соединений с молекулярной массой, не больше массы инсулина (5-6 кДа). При лучевой болезни и воспалении происходит активация гиалуронидазы с ростом проницаемости капилляров.

Гематоэнцефалический и гематоофтальмический барьеры

Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) представлен капиллярной стенкой с плотными контактами между эндотелием, а также основным межуточным веществом и астроглией головного и спинного мозга. Глиальные клетки выстилают примерно 85% поверхности капилляров. Через ГЭБ простой диффузией проникают только липидорастворимые вещества (наркозное средство тиопентал-натрий, противопаразитарный препарат мет-ронидазол), меньшую роль играет активный транспорт. Для полярных соединений (пенициллины, миорелаксанты) ГЭБ не проницаем. Осмотически активные средства (маннит) могут вызывать повреждение ГЭБ (особенно у детей) с последующим усилением отека мозга и поступлением в него эндогенных токсических веществ (билирубин).

ГЭБ гипоталамуса, гипофиза, эпифиза отличается повышенной проницаемостью для лекарств.

При менингите, арахноидите, гипоксии, черепномозговых травмах, шоке проницаемость ГЭБ возрастает. У больных тяжелым менингококковым менингитом проникновение антибиотика рифампицина в головной мозг составляет 26% от дозы, при менингите средней тяжести — 14,3%, при легком менингите — 5,2%. При менингите концентрация антибиотика канамицина в головном мозге в 2-8 раз выше, чем в плазме крови.

Удаление лекарств из мозга происходит при участии сосудистого сплетения желудочков по типу секреции веществ в почечных канальцах или с током спинномозговой жидкости через ворсинки паутинной оболочки.

Гематоофтальмический барьер разделяет кровь капилляров и внутриглазную жидкость в камерах глаза. В среды глаза хорошо проникают липидорастворимые лекарства.

Плацентарный барьер разделяет кровообращение матери и плода. Проникновение через этот барьер зависит от физико-химических характеристик лекарств, их концентрации в крови, морфо-функционального состояния плаценты в разные сроки беременности, плацентарного кровотока. К плоду поступают несвязанные с белками и липидорастворимые лекарства с молекулярной массой менее 1 кДа, не проникают четвертичные азотистые соединения и высокомолекулярные вещества (плазмозаменители, гепарин, белки). Основными типами транспорта через плаценту являются простая диффузия, активный перенос и пиноцитоз.

Проницаемость плацентарного барьера значительно повышается с 32-35-й недели беременности в результате истончения плаценты (с 25 до 2 мкм), увеличения количества ворсин, расширения спиральных артерий с ростом перфузионного давления в межворсинчатом пространстве.

Особенности кровообращения у плода увеличивают опасность повреждения его лекарственными средствами. После прохождения через плаценту лекарства попадают в пупочную вену, затем 60-80% крови направляется в печень через воротную вену, а остальные 20-40% пуповинного кровотока через шунт поступает в нижнюю полую вену и системный кровоток без детоксикации в печени.

Некоторые лекарства — сердечный гликозид дигитоксин, противотуберкулезный препарат фтивазид — концентрируются в тканях плода, создавая концентрации в 1,5-2 раза большие, чем в крови матери. Другие лекарства — антибиотики, кофеин, витамин Е — обнаруживаются в крови плода в меньших (на 50-70%) количествах, чем у матери.

В связи с опасностью эмбриолетального, эмбриотоксического, тератогенного и фетотоксического действия многие лекарства противопоказаны при беременности. Известно, что частота врожденных уродств в популяции равна 2-3%, при этом в 25% случаев они объясняются наследственными причинами, в 10% — отрицательным влиянием факторов внешней среды, в 65% — нежелательными эффектами лекарств.

Источник

Барьерные средства для профилактики коронавируса

Согласно опросу, проведенному РОССТАТОМ «Комплексное наблюдение условий жизни населения 2018», инфекционные заболевания — это третья причина самостоятельного применения лекарственных препаратов в рамках самолечения и самопрофилактики [1]. В такой ситуации фармацевтический работник — фактически единственный квалифицированный собеседник покупателя, стоящего перед выбором. Поэтому сегодня грамотное фармацевтическое консультирование приобретает все больший вес.

Слизистая носовой полости — типичные «входные ворота» для респираторных вирусов, поэтому во временных методических рекомендациях Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) от 27.03.2020 г. указано, что для неспецифической профилактики коронавирусной инфекции рекомендуется использовать лекарственные средства для местного применения, обладающих барьерными функциями. Такие лекарственные препараты и медицинские изделия формируют физический барьер на слизистой оболочке носовой полости, препятствующий адгезии вируса. Соединения, образующие барьер, постепенно выводятся благодаря работе мукоцилиарного аппарата. Теоретически, защитный слой будет способствовать замедлению развития заболевания, поскольку количество клеток, доступных для атаки вирусов будет меньше.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Барьерную функцию в лекарственных препаратах выполняют вещества, составляющие их мазевую или гелевую основу . Кроме того, в интраназальных лекарственных препаратах, содержатся и действующие вещества: диоксотетрагидрокситетрагидронафталин («Оксолин», мазь назальная 0,25 %), интерферон альфа-2b («Виферон», мазь и гель для наружного и местного применения; «Инфагель», гель для наружного и местного применения). Однако эффективность их применения как заявленных противовирусных средств не имеет достаточной научной основы.

С осторожностью / Противопоказания

Оксолин, мазь назальная 0,25 %

Парафин жидкий (вазелиновое масло), вазелин

С осторожностью в период беременности, грудного вскармливания, противопоказание — детский возраст до 2 лет

Виферон, гель для наружного и местного применения

Альфа-токоферола ацетат, метионин, бензойная кислота, лимонной кислоты моногидрат, натрия тетрабората декагидрат, натрия хлорид, альбумин человека, глицерин дистиллированный (глицерол), кармеллоза натрия, этанол 95%, вода очищенная

Интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный

Беременность и период грудного вскармливания не являются противопоказанием для применения в силу очень низкой абсорбции компонентов, возможно применение у новорожденных

Виферон, мазь для наружного и местного применения

Альфа-токоферола ацетат, ланолин безводный, вазелин медицинский, масло персиковое, кальция пантотенат, натрия бензоат, альбумин человека, натрия ацетата тригидрат, натрия хлорид, динатрия эдетата дигидрат, вода очищенная

Интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный

Возможно применение в период беременности и грудного вскармливания в силу очень низкой абсорбции компонентов, противопоказание — детский возраст до 1 года

Инфагель, гель для наружного и местного применения

Гидроксид алюминия, поливиниловый спирт, вода очищенная

Интерферон альфа-2b рекомбинантный

Противопоказан лицам, страдающим аллергическими заболеваниями в стадии обострения

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

« Назаваль ПЛЮС»

«Назаваль ПЛЮС» представляет собой мелкодисперсный порошок целлюлозы, который при попадании в полость носа связывается со слизью и формирует на слизистой оболочке гелеобразный слой, препятствующий проникновению вирусов в организм. За счет экстракта дикого чеснока (аллицин и аджоены) подавляется рост бактерий и вирусов, а также происходит их нейтрализация [2].

Медицинское изделие «Назаваль ПЛЮС» может применяться у детей и взрослых, а также женщин в период беременности и кормления грудью.

Перед контактом с заболевшим, в местах массового скопления людей, в общественном транспорте

Для ежедневной защиты от респираторных вирусов в течение всего дня

По 1 впрыску в каждый носовой ход на вдохе однократно (за 10-15 мин до контакта, посещения общественного места, поездки)

По 1 впрыску в каждый носовой ход на вдохе 3-4 раза в день (через каждый 5-6 часов)

Экстракт натуральной перечной мяты, входящий в состав «Назаваль ПЛЮС» служит индикатором правильного применения. Появление легкого запаха мяты после впрыска свидетельствует о том, что порошок из флакона попал в полость носа.

Шаг 1. Перед применением, если необходимо, проведите гигиеническую очистку полости носа или высморкайтесь.

Шаг 2. Аккуратно встряхните флакон. При первом использовании рекомендуется сделать 2 пробных впрыска в воздух.

Шаг 3. Зажмите пальцем один носовой ход, сделайте впрыск порошка на вдохе в противоположный носовой ход, ИНТЕНСИВНО нажав на стенки флакона. Такую же процедуру повторите с другой стороны.

Рекомендуется использовать повторно после каждого очищения носовой полости для возобновления защитного слоя.

При необходимости совместного применения с другими назальными лекарственными средствами «Назаваль ПЛЮС» следует использовать не ранее, чем через 30 минут после их применения, предварительно очистив носовые ходы. Не рекомендуется использовать «Назаваль ПЛЮС» после применения назальных мазей и назальных капель на масляной основе.

Также среди покупателей значительно вырос спрос на медицинские изделия, применяемые для защиты слизистой оболочки полости носа от аэроаллергенов, поскольку принцип действия одинаков.

« Назаваль »

Имеющееся на фармацевтическом рынке медицинское изделие «Назаваль» также, как и «Назаваль ПЛЮС» содержит мелкодисперсный порошок целлюлозы, но без экстракта дикого чеснока. Рекомендован для защиты слизистой носа от аллергенов и поллютантов, а также других агрессивных факторов внешней среды, вдыхаемых с воздухом. «Назаваль» может применяться у детей и взрослых, а также женщин в период беременности и кормления грудью.

« Аллергоспас »

Медицинское изделие «Аллергоспас» имеет в составе экстракт мальвы лесной с высоким содержанием полисахаридов. За счет этого при контакте со слизистой носа содержащийся в спрее раствор превращается в гель, образуя тонкую защитную пленку. Р екомендуется использовать при первых контактах с аллергенами (пыльца растений, пылевые клещи, плесень и т.д.), до появления аллергической реакции.

« Аллергоспас» противопоказан детям до 12 лет, а также беременным и кормящим женщинам.

На этом список средств из ассортимента аптек, обладающих барьерной функцией, исчерпан. Если в вашей аптеке, еще остались эти наименования, вы можете предлагать их посетителям, с узким запросом: «Можно ли что-то для носа, чтобы защитить себя от коронавируса » или с более широким: «Порекомендуйте средства защиты от коронавируса ».

Список литературы:

- Практика самолечения в городах России: результаты многоцентрового описательного исследования «ФарСаР» / Л.П. Жаркова, И.В. Андреева , Е.С. Пасечник , С.Н. Козлов // КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2016, 25 (2)

- Ненашева, Н.М. Возможности немедикаментозной защиты против респираторных инфекций / Поликлиника. — 2013. — № 2. — с. 70-73

Фармконсультирование во время пандемии COVID-19 на нашем информационном портале:

Отвечаем на вопросы о системе НМиФО в прямых эфирах Вконтакте: https://vk.com/pharmznanie

Обсудить последние новости со всеми коллегами России вы можете в чатах:

Источник

Прямо в мозг: препятствия и способы их преодолеть

Введение наночастиц в носовую полость мыши для изучения транспорта веществ в мозг в обход гематоэнцефалического барьера.

рисунок автора статьи

Авторы

Редакторы

Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: В ходе работы мы выяснили механизм проникновения наночастиц из носовой полости в мозг, минуя гематоэнцефалический барьер (ГЭБ). Для этого были использованы наночастицы оксида марганца (Mn3O4), которые визуализировались при томографии. На данный момент описано несколько возможных путей транспорта веществ из носовой полости в мозг, но точный механизм еще не определен. Чтобы увидеть, как именно наночастицы проникают в мозг, проводились серии экспериментов по блокированию захвата/транспорта наночастиц в нейронах; проверялась и гипотеза транспорта по внеклеточному пространству. Актуальность данной работы — выявление путей доставки лекарственных препаратов и изучение проникновения вирусов в мозг в обход ГЭБ.

Конкурс «Био/Мол/Текст»-2020/2021

Генеральный партнер конкурса — ежегодная биотехнологическая конференция BiotechClub, организованная международной инновационной биотехнологической компанией BIOCAD.

Спонсор конкурса — компания SkyGen: передовой дистрибьютор продукции для life science на российском рынке.

Спонсор конкурса — компания «Диаэм»: крупнейший поставщик оборудования, реагентов и расходных материалов для биологических исследований и производств.

Введение

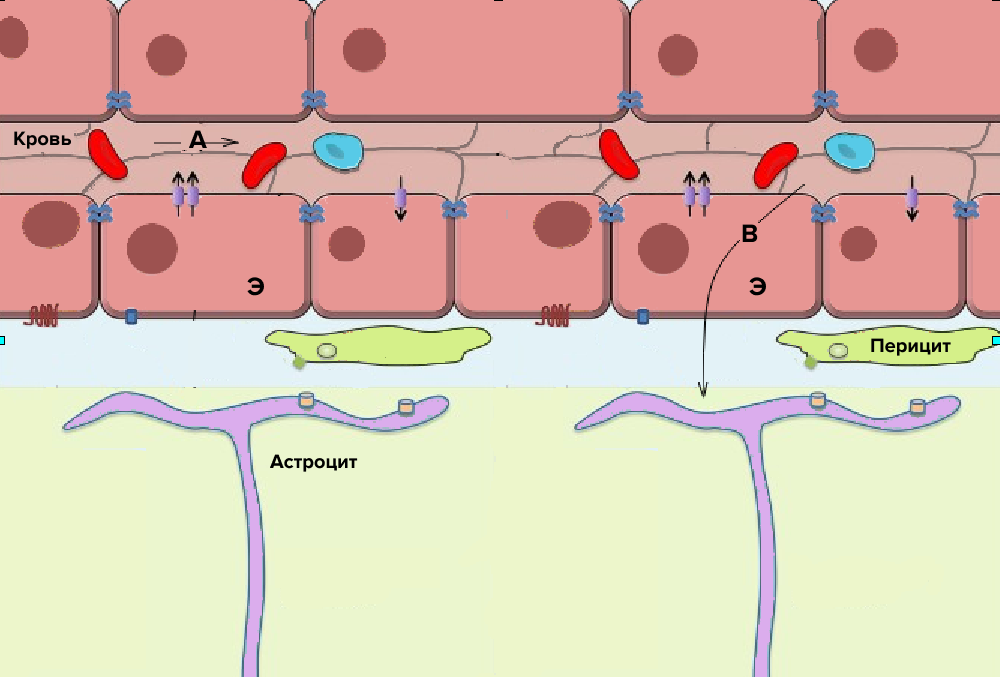

В организме человека существует специальная система защиты мозга от проникновения в него крупных молекул, в том числе инфекционных агентов — это гематоэнцефалический барьер (ГЭБ). Давайте подробнее рассмотрим его структуру (рис. 1). Первая линия защиты — плотный стой эндотелия капилляров, соединенных плотными контактами. В отличие от большинства капилляров тела, в них нет крупных щелей (пор) для прохождения некоторых белков плазмы [1]. Далее на пути к мозгу находятся перициты (клетки соединительной ткани) и астроциты (вспомогательные клетки в нервной ткани), которые механически не позволяют пройти молекулам крупнее определенного размера. Гематоэнцефалический барьер не пропускает вещества более 400–500 Да по массе, в зависимости от свойства вещества. (Для сравнения, сывороточный альбумин человека, самый распространенный белок в крови, имеет массу 65 000 Да). Также барьер непроницаем для ионов, но пропускает жирорастворимые вещества, воду, кислород, углекислый газ, некоторые обезболивающие и алкоголь (рис. 1).

Рисунок 1. Схема строения гематоэнцефалического барьера.

Э — клетки капилляров, соединенные плотными контактами; A — вещества, не проникающие через ГЭБ; B — вещества, проникающие через ГЭБ каким-либо способом, описанным ниже. Стрелками обозначены белковые системы транспорта веществ внутрь клетки и из нее.

рисунок автора статьи

Таким образом, долгое время считалось, что мозг полностью защищен от проникновения некоторых веществ из крови, пока не было обнаружено возможности прохода через ГЭБ. Такой способ доставки нужен прежде всего для доставки лекарств в нервную систему, поэтому было важно найти способы преодолеть барьер: ослабить клеточные контакты эндотелия (клеточного слоя) капилляров мозга, использовать системы транспорта веществ через мембрану капилляров или проникнуть в мозг с помощью эндоцитоза [2]. У данных способов есть свои недостатки, например, разрушение плотных контактов эндотелия приводило к местному накоплению веществ в мозге, повышению внутричерепного давления и требовало значительного времени на восстановление барьера [3]. Использование систем транспорта растворимых в воде метаболитов для доставки действующего вещества в мозг накладывает ограничения на само вещество. В данном случае оно должно либо имитировать «привычный» для данного белка-транспортера метаболит клетки, либо связываться с метаболитом для прохождения через мембрану [4]. Транспорт веществ путем эндоцитоза (захвата внешнего материала) клетками эндотелия тоже имеет свои недостатки — неспецифический эндоцитоз сведен к минимуму в капиллярах мозга, а специфический эндоцитоз часто включает в себя частичное пропускание вещества. Например, при доставке ионов железа посредством белка ферритином этот белок связывается с рецептором на эндотелии капилляра, проникает в клетку, высвобождает ионы железа для их дальнейшего транспорта в мозг, а потом удаляется из клетки обратно в просвет капилляра [5]. У всех перечисленных выше способов есть общий нюанс — вещество попадает в мозг через кровь, а значит, вещество распределяется равномерно по всему организму, поэтому нужно учитывать его системный эффект. Это накладывает дополнительные ограничения и увеличивает время испытания нового лекарства. В последние десятилетия ученые пытались преодолеть барьер и доставить лекарства с помощью наночастиц, введенных в кровь [6–8].

Наночастицы — собирательное название для группы веществ размером от 1 до 1000 нм. Они могут иметь различаться по форме и своим свойствам, в зависимости от пути преодоления ГЭБа. Это могут быть различные полимеры, натуральные или синтетические, или металлические частицы. Однако пока что наночастицы показывают не лучшие результаты в качестве транспортеров лекарств через барьер, если их вводить в кровь, а способ их проникновения через барьер — все еще спорный вопрос [9]. Как отметил Франческо Элдро, было потрачено много времени на изменение (модификацию) действующих веществ в составе лекарств для преодоления барьера, но гораздо меньше изучали способы их проникновения в мозг [10], [11].

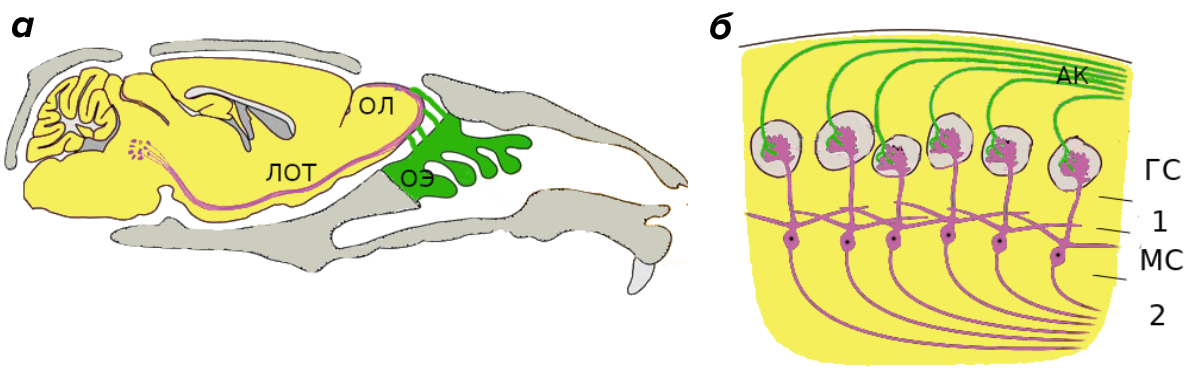

Существуют способы проникнуть в нервную систему, даже минуя стадию попадания в кровь. Конечно, можно просверлить отверстие в черепе и ввести вещество иглой через барьер — это довольно эффективный способ преодолеть ГЭБ. Единственный недостаток в том, что введенное вещество практически не распространяется по мозгу [12]. Но есть и гораздо менее инвазивный вариант — проникнуть в мозг через носовую полость в обход ГЭБа. Рассмотрим, почему этот способ вызывает особый интерес у ученых. Вспомним строение обонятельной системы позвоночных на примере мыши (рис. 2). В носовой полости есть специальный участок скопления рецепторных окончаний нейронов — обонятельный эпителий. От дендритов сигнал проходит через тело, транспортируется по аксону и передается митральной клетке, входящей в состав обонятельной луковицы; место передачи называется синапсом.

Рисунок 2. Строение обонятельной системы.

(a) — строение обонятельной системы мыши в разрезе. ОЭ — обонятельный эпителий, ОЛ — обонятельная луковица, ЛОТ — латеральный обонятельный тракт.

(б) — cтроение обонятельной луковицы мыши. АК) — аксоны обонятельных рецепторов, ГС — гломерулярный слой, МС — митральный слой, 1 и 2 — внешний и внутренний плексиформные слои обонятельной луковицы.

рисунок автора статьи

Тела митральных клеток образуют митральный слой, а аксоны этих клеток формируют латеральный обонятельный тракт. По нему передается информация о запахах в центры головного мозга, которые обрабатывают сигнал. Из-за «доступности» такого способа попадания в мозг, который вдобавок не требует серьезных ограничений по структуре и размерам веществ, данная тема требует более подробного анализа.

Данная работа посвящена изучению процесса проникновения наночастиц в головной мозг через носовую полость. Этот путь актуален не только с точки зрения доставки лекарственных препаратов, но и с точки зрения изучения процесса проникновения вирусов в головной мозг. У всех сейчас на слуху специфический симптом коронавирусной инфекции — потеря обоняния, что свидетельствует о возможности неспецифического проникновения любого вещества в нашу нервную систему.

Описание эксперимента и результаты

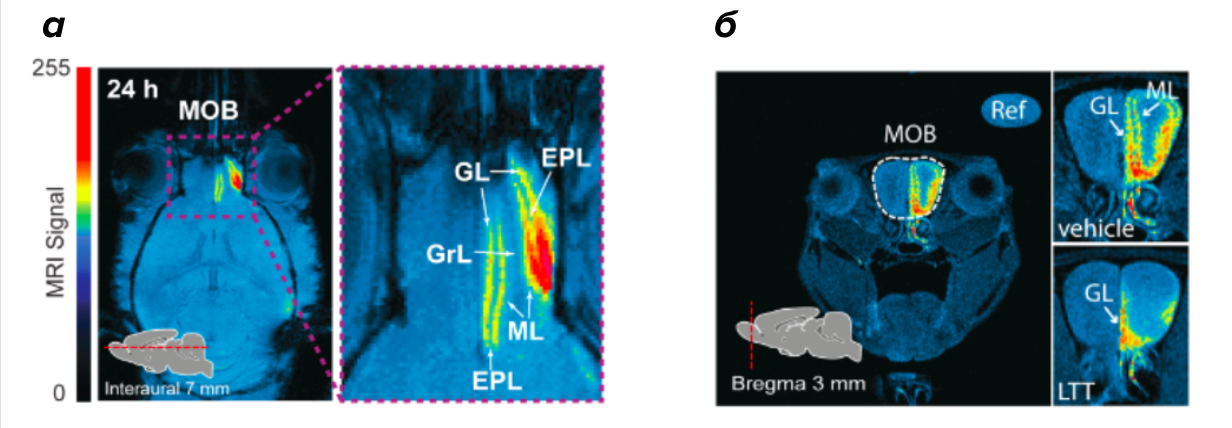

Для более точной визуализации транспорта веществ в мозг через носовую полость мы использовали наночастицы оксида марганца (Mn3O4, диаметр

34 нм). Введя их в одну ноздрю мыши, можно увидеть положение наночастиц при томографии (рис. 3).

Рисунок 3. Томограмма обонятельной луковицы мыши.

(a) — распределение МРТ сигнала по слоям обонятельной луковицы (MOB): гломерулярному слою (GL), наружному плексиформному слою (EPL), слою митральных клеток (ML), слою зернистых клеток (GrL) спустя 24 часа после введения Mn3O4-наночастиц в правую ноздрю. Интенсивность сигнала выделена с помощью псевдоокрашивания (компьютер окрашивает изображение в различные цвета в зависимости от интенсивности МРТ-сигнала).

(б) — снимок в присутствии (LTT) и отсутствии (vehicle) ингибитора пресинаптической активности нейрона. Белыми стрелками показаны слои: гломерулярный слой (GL) и слой митральных клеток (ML).

рисунок автора статьи

В ходе работы было проанализировано влияние различных ингибиторов на захват и транспорт наночастиц в головной мозг мыши для ответа на основной вопрос: наночастицы проходят из носовой полости по нейронам или они попадают в нервную систему через внеклеточное пространство [13].

Чтобы проследить путь наночастиц из обонятельного эпителия в обонятельную луковицу, были использованы специфические и неспецифические ингибиторы эндоцитоза, а также вещества, разрушающие плотные контакты клеток обонятельного эпителия. Отличия между ингибиторами эндоцитоза в том, что специфические ингибиторы блокируют захват клетками определенного вещества, а неспецифические снижают общую способность клеток к эндоцитозу. Исходя из полученных данных, мы заключили, что частицы поглощаются клетками ольфакторного эпителия, а не проходят между ними. Также можно сделать вывод, что захват наночастиц происходит без сопряжения с каким-либо веществом, так как специфические ингибиторы эндоцитоза не влияли на уровень МРТ-сигнала.

Чтобы проследить дальнейший путь наночастиц, мы использовали ингибиторы аксонального транспорта (колхицин, лидокаин). Колхицин блокирует перемещение грузов от тела нейронов до синапса; лидокаин подавляет проведение импульсов в нейронах вследствие блокирования натриевых каналов (поэтому наночастицы, попав в нейрон, не могут передаваться дальше в синапс). Оба ингибитора достоверно повлияли на транспорт Mn3O4-наночастиц из носовой полости в мозг. Таким образом, мы показали, что Mn3O4-наночастицы проникают в обонятельную луковицу через аксон, а их транспорт зависит от активности нейрона.

Продолжая двигаться в мозг с наночастицами, мы попадаем во внешний слой обонятельной луковицы. Здесь наночастицы стоят перед выбором: либо идти через синапс в следующий нейрон и дальше транспортироваться по латеральному обонятельному тракту, либо перемещаться через межклеточное пространство.

Понять это возможно посредством влияния блокаторов. Ингибиторы пре- и постсинаптической активности нейронов влияют лишь на стадию транспорта наночастиц из обонятельной луковицы (MOB) в латеральный обонятельный тракт (LOT). Причем значительное влияние оказывают только ингибиторы пресинаптической активности — баклофен и LTT (левитриацетам). Такой эффект появляется из-за того, что наночастицы не работают как нейромедиаторы. Чтобы вызвать у нейрона постсинаптическую активность, вещество должно связаться с рецептором на поверхности нейрона и вызвать появление потенциала действия в нем (передать сигнал дальше по нервной цепочке). Наночастицы не могут связываться со специфическими рецепторами; они попадают в следующий нейрон за счет неспецифического эндоцитоза. Из-за этого ингибиторы постсинаптической активности практически никак не влияют на транспорт наночастиц из обонятельной луковицы в латеральный обонятельный тракт. Поэтому можем сделать вывод: наночастицы передаются транссинаптически по структурам головного мозга, отвечающим за обоняние в обход ГЭБ.

Обсуждение

Таким образом, на примере магнитных наночастиц мы показали, что возможен транспорт частиц из носа в мозг в обход ГЭБ внутри нейрональных клеток. Более того, процесс назального транспорта частиц зависит от активности нейронов. Так как данные наночастицы схожи по размерам и другим физическим свойствам с респираторными вирусами, можно предположить что транспорт вирусов в нервную систему возможен не только путем проникновения через ГЭБ [14]. Таким образом, найденный способ транспорта наночастиц в обход ГЭБ дает основу для исследования передачи вирусных заболеваний этим путем, а также для создания новых противовирусных препаратов. Особой актуальностью обладает исследование транспорта SARS-CoV-2, так как одним из симптомов коронавирусной инфекции является потеря вкуса и обоняния.

Заключение

Итогом работы стало подтверждение гипотезы о том, что наночастицы транспортируются через нейроны в головной мозг, а не через межклеточное пространство. Также мы можем сказать, что они не только захватываются обонятельными рецепторами, но и проходят через синапс в митральную клетку обонятельной луковицы, после чего по латеральному обонятельному тракту транспортируются в головной мозг. Понимание точного механизма транспорта веществ в обход ГЭБ может значительно упростить создание лекарственных препаратов против известных заболеваний — болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера, а также поможет расширить представление о способах проникновения вирусов в нервную систему человека.

Источник