Лекарственное растительное сырье женьшеня настоящего корни анализируют по содержанию

И.А. Самылина, А.А. Сорокина, Н.В. Пятигорская

На нашей планете нет другого растения, которое пользовалось бы столь огромной славой всеисцеляющего средства, как женьшень. Женьшень, пожалуй, самый знаменитый представитель не только семейства аралиевых, но и лекарственной флоры вообще.

Чаще всего его называют “корень жизни”. В дословном же переводе с китайского слово “женьшень” означает “человек-корень” (жень – человек, шень – корень). Это название было дано за поразительное сходство корня женьшеня с человеческой фигурой. Исходя из принципа подобия, корень ценили тем выше, чем больше он походил на человеческую фигурку. Восточные лекари считали женьшень панацеей (буквальный смысл этого греческого термина – средство от всего, родовое название “Panax” исходит из того же слова и означает “всеисцеляющий”).

Женьшень известен в восточной народной медицине не менее 3000 лет. Достоверные упоминания применения женьшеня содержатся в медицинских трактатах начиная с IV в. до н. э. В Европу корни женьшеня впервые были завезены из Азии голландскими купцами в XVII в. В России о женьшене стало известно в 1675 г. благодаря русскому посланнику в Китае Скафарию Н.Г.

Женьшень – многолетнее травянистое растение, живущее до 100 лет, с корневищем (шейкой) и стержневым мясистым корнем (телом). Корень имеет 2–6 разветвлений на конце. В верхней части наблюдаются кольцевые морщины, число которых увеличивается с возрастом. На верхушке корневища развивается зимующая почка, в ней закладывается будущий надземный побег. Цветки мелкие, зеленоватые, собраны в верхушечный зонтик на конце цветоноса. Плод – ярко-красная двугнездная (изредка трехгнездная) ягодообразная костянка. Цветет в июне, плоды созревают в августе и держатся на растении до сентября.

Растет на Дальнем Востоке: в Приморском крае и на юге Хабаровского края. Встречается на горных склонах, в кедрово-широколиственных и кедрово-елово-широколиственных лесах одиночными экземплярами или небольшими группами. Корни женьшеня заготавливают не ранее августа с целью сохранения семян, т. к. растение размножается только семенами. Природные запасы растения очень ограничены и имеют тенденцию к дальнейшему сокращению. Естественное восстановление женьшеня затруднено медленным ростом и развитием растения. Заготовка дикорастущего растения ведется только по лицензиям. Женьшень включен в Красную книгу.

Культивирование женьшеня начали в Корее еще в I в. до н. э., чуть позже эту практику продолжили и в Китае. В настоящее время широко культивируется в Китае, Корее, Японии, России. Опыт выращивания женьшеня показывает, что его культура возможна там, где удается создать условия, близкие к природным. У женьшеня, произрастающего в тайге, масса корня нарастает медленно и товарного состояния он достигает примерно к 20 годам. В условиях культуры женьшень развивается быстрее, на плантациях корни женьшеня можно собирать через 6–7 лет.

Фармакологические свойства корня женьшеня в первую очередь связаны с тритерпеновыми сапонинами – панаксозидами А, В, С, D, Е, F. Это гликозиды тетрациклических тритерпенов даммаранового ряда, отсутствующие в остальных аралиевых. У панаксозидов A, B, C агликоном является панаксатриол, а у панаксозидов D, Е, F – панаксадиол.

Кроме того, корни содержат до 18 % белковых веществ, 2–3 % липидов, значительную часть которых составляет фитостерин, до 20 % крахмала, 16–23 % пектиновых веществ, а также сахарозу (3–4 %) и моносахариды (глюкоза, фруктоза и др.). Специфический запах корней обусловлен наличием эфирного масла. Присутствуют слизи, дубильные вещества, смолы, аскорбиновая кислота, витамины В1, B2, биотин, никотиновая, фолиевая, пантотеновая кислоты, полиацетиленовые соединения. Значительно содержание фосфора, серы, микроэлементов. Зола корня более чем наполовину состоит из фосфатов.

В листьях женьшеня, так же как и в корне, содержатся тритерпеновые гликозиды – гинсенозиды и флавоноиды. Содержание суммарной гликозидной фракции в листьях выше, чем в корнях. В Корее с лечебной целью используют листья женьшеня для заживления ран, язв.

Вопреки распространенному убеждению химический состав и лечебные свойства дикорастущего и культурного женьшеня почти идентичны, но стоимость значительно ниже.

Механизмы фармакологического действия женьшеня еще полностью не раскрыты. Большинство ученых считают, что в основе разнообразных проявлений действия женьшеня лежит далеко не один механизм. Повышение умственной работоспособности человека свидетельствует о бесспорном влиянии женьшеня на кору большого мозга. С другой стороны, влияние женьшеня на реактивность организма, обмен веществ, гонадотропное и антидиуретическое действия говорит о воздействии женьшеня на промежуточный мозг – гипофиз, а тем самым и на другие железы внутренней секреции.

Женьшень оказывает адаптогенное, метаболическое, биостимулирующее, противорвотное, общетонизирующее действия, усиливает аппетит. Стимулирует ЦНС, уменьшая общую слабость, повышенную утомляемость, сонливость, повышает артериальное давление, умственную и физическую работоспособность; стимулирует половую функцию. Снижает содержание холестерина и глюкозы в крови, активирует деятельность надпочечников.

Основываясь на результатах исследований профессора Брехмана И.И. и других отечественных авторов, вполне обоснованным является применение женьшеня в качестве стимулирующего и тонизирующего средства при физическом и умственном переутомлении, пониженной работоспособности, после перенесенных истощающих организм заболеваний, некоторых нервных и психических заболеваниях функционального характера (неврозы, неврастения, психастения) и др.

Женьшень назначают взрослым в качестве стимулирующего средства при умственном физическом напряжении, артериальной гипотензии, неврозах, неврастении, нейроциркуляторной дистонии по гипотоническому типу, астении различной этиологии, реконвалесценции после перенесенных заболеваний, для повышения физической выносливости у спортсменов.

Женьшень противопоказан при гиперчувствительности, артериальной гипертензии, повышенной возбудимости, бессоннице, кровоточивости, лихорадочном синдроме на фоне острых инфекционных заболеваний; в детском возрасте (до 16 лет), беременности, периоде лактации. Для настойки дополнительные противопоказания: цирроз печени, алкоголизм, эпилепсия.

К медицинскому применению из корня женьшеня (культивируемого и дикорастущего) разрешены сырье растительное измельченное и настойка (1 : 5 на 70 %-ном этаноле), которую применяют внутрь за 30–40 минут до еды, по 30–50 капель настойки 2–3 раза в день. Максимальная суточная доза для взрослых – 200 капель.

Капсулы назначают внутрь во время еды по 0,5–1,0 г (в пересчете на сухой стандартизированный экстракт женьшеня) 2–3 раза в день в течение 25–30 дней. При необходимости проводят повторные курсы лечения с перерывом на 2 недели.

Экстракт корня женьшеня является основным действующим веществом лекарственных препаратов Гербион женьшень и Геримакс Женьшень.

Таблетки Геримакса Женьшень назначают внутрь взрослым по 200–400 мг (1–2 таблетки) в день. Капсулы Гербиона Женьшень назначают по 1 капсуле в день после завтрака. Курс лечения – 4–8 недель.

В качестве общетонизирующего и противострессового лекарственного средства – по 100 мг 2 раза в день в течение 11 недель. Для повышения умственной работоспособности – ежедневно по 400 мг.

С целью получения гипогликемического эффекта при сахарном диабете типа 2, а также для повышения противовирусного иммунитета (можно в качестве дополнения при вакцинации) – ежедневно по 100–200 мг.

При нарушении эрекции – по 600 мг ежедневно.

Экстракт корня женьшеня также входит в состав комплексных лекарственных препаратов: Витрум перфоменс, Гинсана, Доппельгерц виталотоник, Доппельгерц женьшень актив, Доппельгерц женьшень, Мультипродукт для мужчин, Мульти-табс актив, Теравит антистресс, Теравит тоник, которые принимаются по назначению врача и в соответствии с инструкцией по медицинскому применению.

По поводу женьшеня было сформировано мнение, будто это абсолютно универсальное средство, которое можно пить практически как витамин всем и от всего. На самом деле это совсем не так. У женьшеня есть достаточное количество побочных эффектов при бесконтрольном применении. Капсулы могут вызывать диарею, бессонницу, головную боль, нервозность, тошноту, рвоту, тахикардию, возбуждение, повышение артериального давления, носовое кровотечение, гипогликемию, кожные аллергические реакции (отек). Настойка: аллергические реакции, тахикардию, головную боль, нарушение сна, гипогликемию. Сырье растительное измельченное: тахикардию, возбуждение, нарушение сна. Таблетки, покрытые оболочкой: диарею, тошноту, рвоту, кожные аллергические реакции, тахикардию, головную боль, бессонницу, повышение артериального давления, повышенную нервную возбудимость.

Женьшень усиливает действие психостимуляторов и аналептиков (в т. ч. кофеина, камфоры и др.). Проявляет антагонизм к лекарственным средствам, угнетающим ЦНС (в т. ч. барбитуратам, транквилизаторам, противоэпилептическим средствам). Усиливает эффект гипогликемических лекарственных средств. Усиливает действие варфарина. Повышает риск развития резистентности к петлевым диуретикам.

Во избежание нарушений сна препараты женьшеня не рекомендуется применять во второй половине дня. С осторожностью применять у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом. Женьшень проявляет отчетливо выраженное сезонное действие: его прием наиболее эффективен осенью и зимой. Весной и летом эффект может быть противоположным ожидаемому. Восточная медицина предписывает прием женьшеня в сочетании с физическим трудом на свежем воздухе.

Источник

Лекарственное растительное сырье женьшеня настоящего корни анализируют по содержанию

В настоящее время в медицинской практике как в РФ, так и за рубежом широко используются корни женьшеня настоящего (Panax ginseng C.A.Meyer), собранные на 5–6-й год жизни [2]. Широкое культивирование женьшеня в РФ в промышленных целях осуществляется как в европейской части страны (Самарская, Брянская, Тверская области), так и на Дальнем Востоке (Приморский край). Например, в Самарской области в колхозно-фермерском хозяйстве «Питомник «Женьшень» в течение 20 лет проводится работа по интродукции указанного растения.

Известно, что при сборе корней, а также при подготовке молодых растений к зимовке остается значительная фитомасса вегетирующей надземной части, извлечения из которой, по данным некоторых ученых, обладают противогипоксическим, актопротекторным, термопротекторным, стресспротекторным и адаптогенным действием [1, 6, 8]. Поэтому надземная часть женьшеня интересна в качестве источника биологически активных соединений, в том числе и с точки зрения ресурсосберегающих технологий.

Введение нового вида растительного сырья в официнальную медицину требует разработки методов диагностики с помощью морфолого-анатомического анализа [9], при этом следует отметить, что данные об анатомическом строении органов травы женьшеня и характере сложения тканей в литературе практически отсутствуют.

Перспективным методом диагностики и подтверждения подлинности растительных объектов является петиолярная анатомия – строение черешка листа. По мнению специалистов, анатомическое строение основных органов растения – корня, стебля и листьев – относительно постоянно и типично для двудольных растений, однако строение черешка листа (петиолярная анатомия) отличается большим разнообразием диагностических признаков, а также видовой специфичностью, позволяющей проводить узкоселективный анализ [7, 11, 12]. Таким образом, изучение диагностических особенностей строения черешка листа представляет как теоретический ботанический интерес, так и практический – с точки зрения определения подлинности и анализа растительного сырья в фармации [4, 5, 10].

Целью настоящего исследования являлось изучение морфолого-анатомических и гистологических особенностей строения черешка листа женьшеня настоящего.

Материалы и методы исследования

Материалом исследования служили черешки листьев женьшеня настоящего, культивируемого в Самарской области (КФК «Питомник «Женьшень», г. Жигулевск). Сбор листьев с черешками осуществляли в июне-августе 2011–2012 гг. и подвергали сушке в хорошо проветриваемом помещении без доступа прямых солнечных лучей.

Высушенные листья с черешками фиксировали в смеси спирта этилового 96 %, глицерина ректифицированного и воды очищенной в соотношении 1:1:1. Материал настаивали в течение суток, после чего проводили морфолого-анатомическое исследование.

Приготовление микропрепаратов осуществляли в соответствии с требованиями ГФ СССР ХI издания [2].

Исследование проводили с помощью цифровых микроскопов марки «Motic» (Китай): DM-111 и DM-39C-N9GO-A. Для более полной характеристики анализируемых объектов использовали гистохимические реакции с раствором сернокислого анилина 10 % и реакции с раствором Судана III 3 %. Реактивы готовили по соответствующим методикам [2, 3].

Результаты исследования и их обсуждение

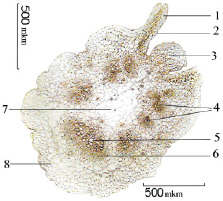

Поперечное сечение черешка вписывается в овал. Контуры поперечного сечения черешка неровные, неравномерно округлые, городчатые. С адаксиальной (обращенной к стеблю) стороны имеется V-образный вырез с округлым выступом в середине. Края выреза представлены остатками нисбегающего основания листовой пластины. Они, как правило, отвернуты к нижней стороне листа (рис. 1).

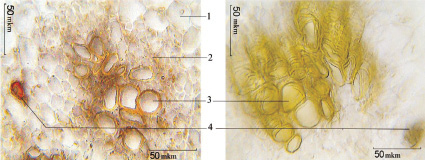

Рис. 1. Поперечный срез черешка листа (х 40): 1 – фрагмент листовой пластинки; 2 – клетка верхнего эпидермиса; 3 – выступ адаксиальной части; 4 – проводящие пучки; 5 – ксилема; 6 – флоэма; 7 – паренхима сердцевины; 8 – абаксиальная сторона черешка

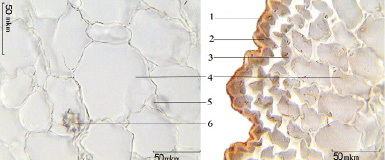

Эпидермальные клетки черешка листа на основной части поперечного сечения неправильной, иногда смятой формы и имеют заметно утолщенные клеточные стенки. Исходно стенки эпидермальных клеток не окрашены. Кутикула диагностируется с поверхности по розово-коричневому окрашиванию при обработке раствором Судана III. Под эпидермисом расположена колленхима уголково-пластинчатого типа, насчитывающая до 3-х слоев клеток. Форма клеток колленхимы неправильная, иногда смятая (рис. 2, б).

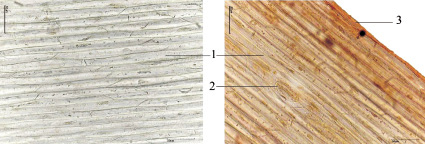

При рассмотрении поверхности листа эпидермальные клетки вытянутые, равновеликие, в длину достигают до 200 мкм, в ширину – до 25 мкм (рис. 3). По поверхности черешка изредка встречаются устьичные аппараты, окруженные четырьмя-пятью околоустьичными клетками, отличающимися от клеток основной эпидермы меньшими размерами (аномоцитный тип) (рис. 3, б).

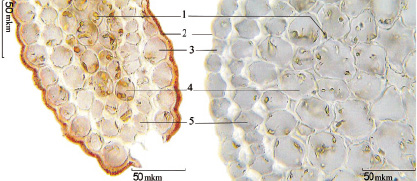

Клетки эпидермиса остатков листовой пластинки округлой формы с утолщенными оболочками (рис. 4).

а

Рис. 2. Поперечный срез черешка листа (х 400): а – без окраски; б – окраска раствором Судана III: 1 – кутикула; 2 – клетка эпидермиса; 3 – уголково-пластинчатая колленхима; 4 – клетки мезофилла; 5 – межклетник; 6 – друзы оксалата кальция

а

Рис. 3. Черешок листа, вид с поверхности (х 400): а – эпидермис (без окраски); б – паренхима под эпидермисом (без окраски); в – эпидермис (окраска раствором Судана III: 1 – клетка эпидермы; 2 – устьице; 3 – содержимое протопласта клеток паренхимы; 4 – кутикула

а

Рис. 4. Поперечный срез черешка листа. Край листовой пластинки (х 400): а – окраска раствором сернокислого анилина; б – без окраски: 1 – фрагменты протопласта; 2 – кутикула; 3 – эпидермис; 4 – мезофилл листа; 5 – уголково-пластинчатая колленхима

Черешок листа голый, опушения не имеет. Он выполнен основной паренхимой, ее клетки на поперечном сечении имеют округлую изодиаметрическую форму (рис. 2). Размер клеток мезофилла варьирует от 40 до 100 мкм в диаметре. Наиболее крупные клетки составляют паренхиму сердцевины, мелкие расположены по периферии. Округлые крупные клетки паренхимы расположены хаотично, при смыкании образуют крупные межклетники треугольной формы. В паренхиме встречаются друзы оксалата кальция (рис. 2, а).

В паренхиме черешка расположены закрытые коллатеральные проводящие пучки. Количество пучков варьирует от степени развития листа и места поперечного сечения. В среднем в черешке обнаружено 7 пучков размером от 0,1 до 0,45 мм в диаметре (рис. 1). Пучки расположены по периметру. Самый крупный пучок – центральная жилка – расположен ближе к абаксиальной стороне. Строение пучков без особенностей. Сосуды ксилемы окрашиваются растворами сернокислого анилина и Судана III в желтый и розовый цвета соответственно (рис. 4). Склеренхима в пучках не выражена.

Со стороны флоэмы расположены вместилища с секретом изначально желтого цвета, который переходит в розовый под действием раствора Судана III (рис. 5, а).

а

Рис. 5. Проводящий пучок черешка листа (х 400): а – окраска раствором Судана III; б – окраска раствором сернокислого анилина: 1 – основная паренхима; 2 – клетки флоэмы; 3 – сосуды ксилемы; 4 – вместилище с секретом

Строение черешка по всей его длине принципиально не отличается.

Мезофилл остатков листовой пластинки также представлен клетками округлой формы. Паренхима рыхлая, с большим количеством межклетников. В клетки мезофилла диагностируются фрагменты протопласта. Края листовых пластин армированы колленхимой уголково-пластинчатого типа в один слой клеток (рис. 4).

Полученные данные представляют большой теоретический интерес. По мере изучения микроскопического строения остальных органов надземной части растения, химического состава и фармакологической активности, использование травы женьшеня может быть обосновано в качестве лекарственного растительного сырья, а полученные данные настоящего исследования включены в раздел «Микроскопия» проекта фармакопейной статьи.

Таким образом, в результате проведенных исследований нами выявлен комплекс диагностических признаков черешка листа женьшеня настоящего:

- Особое очертание поперечного сечения, заключающееся в овальной форме с неравномерно округлыми городчатыми краями и V-образный вырез с округлым выступом с адаксиальной стороны.

- Проводящие элементы пучкового типа, представленные закрытыми коллатеральными пучками, разноразмерными, расположенными по окружности (самый крупный пучок представляет собой центральную жилку).

- Вместилища с липофильным секретом во флоэмной части.

- Основной армирующий элемент черешка – колленхима уголково-пластинчатого типа с клетками смятой формы. Склеренхима в пучках не выражена.

- Наличие друз оксалата кальция.

Рецензенты:

Первушкин С.В., д.фарм.н., профессор, зав. кафедрой фармацевтической технологии, ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, г. Самара;

Авдеева Е.В., д.фарм.н., профессор кафедры фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии, ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, г. Самара.

Работа поступила в редакцию 01.04.2014.

Источник