Лекарственное растительное сырье кровохлебки лекарственной выберите несколько правильных ответов

Способность природных систем концентрировать в себе (относительно окружающей среды) определенные элементы минерального питания, формируя специфические органо-минеральные комплексы, широко известна. При этом многочисленные исследования показали их многофункциональность и оптимальность использования [1] в качестве БАВ, в том числе для поддержания элементного баланса организма. Хорошо известна гемостатическая активность таннидов – растительных полифенольных соединений с молекулярной массой от 500 до 3000. За счет способности образовывать прочные связи с белками и алкалоидами танниды обладают дубящими свойствами. В частности, при их взаимодействии с коллагеном, происходит образование устойчивой поперечно-связанной структуры за счет возникновения водородных связей между белковыми молекулами и фенольными гидроксилами дубильных веществ. При этом простые фенолы дубящее действие не оказывают, но вместе с фенолкарбоновыми кислотами сопутствуют дубильным веществам.

Важнейшее свойство таннидов, являющихся производными фенола, – способность к активному взаимодействию с катионами металлов, что позволяет, например, применять соли железа, свинца, цинка для анализа содержания этой группы дубильных веществ. Предрасположенность таннидов и металлов к взаимодействию in vitro предполагает подобные процессы in vivo. Действительно, многими исследователями показано избирательное накопление Mn, Cu, Cr лекарственными растениями, продуцирующими дубильные вещества [1]. Марганец обеспечивает синтез таннидов и аскорбиновой кислоты, причем их количество коррелирует с накоплением данного элемента. С присутствием меди, как правило, связывают активизацию специфических флавопротеиновых ферментов. Однако весьма вероятно образование металлокомплексов и самими полифенольными структурами. Таким образом, можно предположить, что гемостатические свойства таннид-содержащих растений определяются наличием активных металлорганических комплексов с участием таннидов в качестве лигандных структур.

Известно, что минеральные вещества сухого растительного сырья при приготовлении отваров и настоев способны переходить в водный раствор в среднем на 50–60 %, обогащая препарат необходимыми организму человека микро- и макроэлементами. Широкое распространение получили отвары таннид-содержащих растений с высокой гемостатической активностью. Как кровоостанавливающие средства при маточных, желудочных и геморроидальных кровотечениях применяют отвары коры калины, корневищ с корнями кровохлебки, корневищ лапчатки, соплодий ольхи. Наружно применяют отвары коры дуба, корневищ бадана, змеевика, лапчатки.

Исходя из представления о БАВ растительного происхождения как о сложных органо-минеральных комплексах, необходимо провести исследование взаимосвязи соотношения отдельных макро- и и микроэлементов с содержанием таннидов и уровнем гемостатической активности растений.

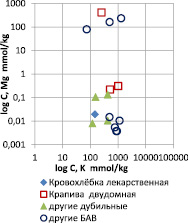

Проведен анализ результатов исследования микроэлементного состава двух групп растений. В первую группу вошли растения, содержащие дубильные вещества на уровне 13–30 %: кровохлебка лекарственная [1, 2], зверобой продырявленный, зайцегуб опьяняющий, лапчатка прямостоячая, брусника [3], черника обыкновенная. Во вторую отнесены растения, содержащие менее 10 % дубильных веществ и преимущественно иные группы БАВ и относящиеся, соответственно, к различным химическим группам: крапива двудомная [4, 5], земляника восточная (лист), горец перечный, подорожник большой, пастушья сумка, фиалка трехцветная. Для каждой группы растений представлено по пять исследований элементного состава, проведено сопоставление данных различных научных источников, что обеспечило возможность статистического распределения по географическим и климатическим параметрам. Количественные показатели элементов приведены к ммолям/кг воздушно-сухого сырья и логарифмированы.

Цель исследования: провести исследование взаимосвязи соотношения отдельных макро- и и микроэлементов с содержанием таннидов и уровнем гемостатической активности растений.

Задачи: проведение исследований элементного состава и сопоставительный анализ с литературными данными по избранным группам растений.

Методы исследования: для получения данных по элементному составу исследуемых групп растений нами был использован известный метод МС-ИСП, позволяющий наиболее полно и достаточно экспрессно получить необходимые результаты. Нами применялась экспериментальная установка: масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой Agilent 7900.

Результаты исследования и их обсуждение

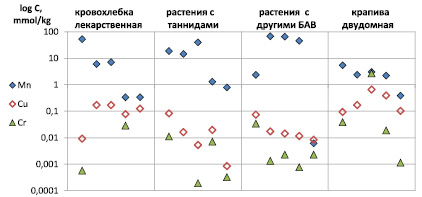

Как видно из рис. 1, всем избранным растениям, за исключением крапивы, свойственно достаточно высокое содержание марганца. Значения концентраций меди у кровохлебки и крапивы близки друг другу. В группах других растений, содержащих танниды и «растений с другими БАВ» уровень меди в среднем на порядок ниже, чем у кровохлебки лекарственной и крапивы двудомной. Гемостатики – корневища кровохлебки и листья крапивы – содержат наиболее близкие уровни марганца и меди. Другие растения с высоким содержанием таннидов и растения иных групп чаще содержат более низкие количества меди и более высокие количества марганца. Уровни хрома в сырье растений всех исследуемых групп имеют разброс в три-четыре порядка значений и его максимальные концентрации примыкают к уровням меди.

Рис. 1. Содержание марганца, меди и хрома в корневищах кровохлебки лекарственной; растениях с содержанием танннидов более 10 %; растениях с содержанием других БАВ и таннидов менее 10 %; листьях крапивы двудомной

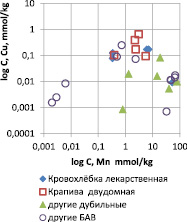

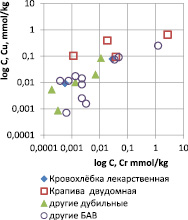

Рис. 2. Соотношения медь÷марганец (А) и медь÷хром (Б) для растений всех исследуемых групп

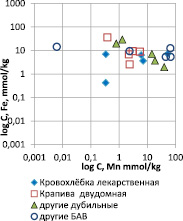

Рис. 3. Соотношения железо÷марганец (А) и магний÷калий (Б) для растений исследуемых групп

Более детально соотношение элементов в составе исследуемых групп показано на рис. 2. Уровни меди и марганца (рис. 2, А) в корневищах кровохлебки имеют устойчивые соотношения в диапазоне 0,01–0,1 ммоль/кг по меди и 0,5–50 ммоль/кг по марганцу. Концентрационные данные по растениям, входящим в группу «…с таннидами» аналогичны. Крапива – напротив, содержит более высокие уровни меди при средних концентрациях марганца. Интересно, что для сырья с различным содержанием таннидов: корневищ кровохлебки, листьев крапивы и травы некоторых других растений, точки, отражающие соотношение уровней Cu÷Mn в диапазоне концентраций 0,01–1,0÷0,5–50,0 ммоль/кг соответственно, образуют две стабильные, компактные группы (соотношение уровней Cu÷Mn в группах 1÷10 и 1÷10000). На диаграмме (рис. 2, Б) показаны соотношения меди и хрома. Несмотря на определенную сгруппированность, данные выстраиваются в последовательность с корреляцией в диапазоне 0,58÷0,87. На рис. 3, А, для исследуемых групп растений представлены зависимости уровней железа от количества марганца. В объектах с высоким содержанием дубильных веществ, в том числе корневищах кровохлебки, уровни железа весьма стабильны. При этом аналогичные данные получены и для листьев крапивы – сырья с низким содержанием таннидов. На графике соотношения уровней для этих объектов образуется группа в диапазоне концентраций Fe÷Mn 0,5–50÷0,5–50 ммоль/кг соответственно. Концентрации макроэлементов кальция и калия во всех изучаемых растениях подобны. Уровни магния в сырье растений, содержащих различные по структуре БАВ, имеют значительный разброс (рис. 3, Б), при этом соотношение Mg÷K образует группировки в диапазоне концентраций 100–1000÷100–1000 и 100–1000÷0,01–0,1 ммоль/кг соответственно. В корневищах кровохлебки и сырье других растений с высоким содержанием таннидов содержатся более низкие уровни магния (0,1–0,01 ммоль/кг) и устойчивые уровни калия (100–1000 ммоль/кг).

Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что абсолютные значения концентраций марганца, меди и хрома для рассматриваемых растений слабо коррелируют с наличием или отсутствием таннидов. Из рис. 1 видно, что кровохлебка лекарственная и крапива двудомная, обладающие высокой гемостатической активностью, имеют сходные концентрации марганца и меди. При этом в кровохлебке обнаруживают 14–25 % таннидов, а в крапиве только 0,4–1,0 %. С другой стороны, растения, отобранные нами в группу «…с таннидами», содержат их 10–30 %, имеют иное соотношение уровней марганца и меди, и при этом, далеко не всегда применяются в качестве гемостатиков. Растения группы «…с другими БАВ» имеют такое же соотношение уровней марганца и меди как в группе «…с таннидами». Они также не обладают ни высокими концентрациями таннидов, ни активным воздействием на свертываемость крови. К тому же накопление элементов, в частности марганца, часто связывают с наличием других БАВ – гликозидов, алкалоидов, терпенов, которые присутствуют в большинстве растений, что не сопровождается возникновением значимой гемостатической активности [6].

Нельзя забывать, что марганец – активный редокс-компонент ряда энзимов – в составе растений является антагонистом железа, никеля, меди, цинка и, в то же время, синергистом цинка, железа и кобальта [1]. Это подтверждает значимость соотношений между этими элементами в составе растений, в частности, характерных для активных гемостатиков на примере кровохлебки лекарственной и крапивы двудомной.

На рис. 2 и 3 для исследуемых групп растений: сырья кровохлебки лекарственной, крапивы двудомной и других растений исследуемых групп – наглядно проявляются определенные межэлементные соотношения. Так, на рис. 2, А, показано соотношение уровней медь/марганец, которое в среднем для большинства исследуемых растений составляет 1÷10 и 1÷10000 при стабильных концентрациях меди 0,5 и 0,01 ммоль/кг соответственно. Данные устойчивые группы соотношений, видимо, можно рассматривать как результат концентрационного антагонизма меди и марганца: соотношение 1÷10000 реализуется при более низком значении уровня меди, чем соотношение 1÷10.

На рис. 2, Б для меди и хрома также проявляются устойчивые группировки межэлементных соотношений. Соотношение количеств Cu÷Cr 0,1÷0,05 ммоль/кг является общим для растений разных групп, в том числе для сырья крапивы двудомной и кровохлебки лекарственной. Еще одна устойчивая группировка межэлементных соотношений для растений, относящихся к разным изучаемым группам, наблюдается при количествах Cu÷Cr 0,01÷0,0005–0,005 ммоль/кг. Однако в эту зону не попадают данные по крапиве двудомной, сырье которой содержит более высокие (0,1–1,0 ммоль/кг) и стабильные уровни меди. В целом соотношение Cu÷Cr 1÷0,5 является общим для многих исследуемых растений, кратно отличаясь в абсолютных значениях.

Стабильные группы межэлементных соотношений марганца и железа (рис. 3, А) для растений, относящихся к разным изучаемым группам, объединены в области концентраций Mn÷Fe 1–100÷1–10 ммоль/кг соответственно. Построение показывает прирост марганца при относительно стабильных уровнях железа для всех изучаемых групп растений (в том числе для кровохлебки лекарственной и крапивы двудомной), что позволяет допустить относительность антагонизма данных элементов.

Соотношения магния и калия (рис. 3, Б) так же демонстрируют группировку значений, общую для растений, относящихся ко всем изучаемым группам. В сырье исследуемых растений соотношение уровней Mg÷K составляет 1÷10000 с высокой долей вероятности. Интересно, что у крапивы и растений группы «… другими БАВ» выявлена еще одна группа уровней Mg÷K – при соотношении 1÷1.

Анализ результатов исследования элементного состава показал, что для растений, относящихся к разным группам по преимущественному накоплению БАВ и обладающим соответственно различными фармакологическими эффектами, более специфично соотношение элементов и стабильность их уровней по диапазону представительства в сырье. Так в растениях с высоким содержанием таннидов, например, уровни калия и железа имеют разброс в один порядок значений концентраций [6]. Их, а также магний, кальций, цинк, никель можно отнести к стабильным, по уровню присутствия в сырье.

Хотелось бы обратить внимание, что данное корреляционное изучение пар элементов позволяет оценить синергизм накопления (например, медь и хром) и его отсутствие (например, калий и магний), что соответствует мнению других авторов [7].

Выводы

Микроэлементный состав изученных нами растений представляет собой совокупность более устойчивых и более вариабельных в абсолютных концентрационных значениях элементов. Распределение количественных показателей элементного состава по данным различных научных источников соответствует уровню самоорганизации, прежде всего, элементной системы растения и не является случайным. Сходные абсолютные количества и соотношения марганца, меди, железа, калия и магния соответствуют высокой гемостатической активности корневищ кровохлебки и листьев крапивы при том, что таннид-содержащим является только кровохлебка. Растения с высоким и низким содержанием таннидов при недостаточной концентрации и соотношениях указанных элементов не проявляют необходимой гемостатической активности. Кратность элементных концентрационных соотношений предполагает образование устойчивых межэлементных металлорганических комплексов, определяющих требуемую биологическую активность. Присутствие таннидов в качестве лигандов не предопределяет содержание марганца, меди, железа, калия и магния в тканях растений и не обуславливает гемостатические свойства таннид-содержащих растений.

Проведённое исследование подтверждает идею о наличии функционально-необходимого элементного состава растений, определяющего особенности их биологической, в частности, гемостатической активности. Учитывая способность к комплексообразованию большинства химических элементов, очевидно, что элементный набор определяет возможность и порядок синтеза биологически активных веществ, осуществляет его координацию, устанавливает приоритетность фармакологической активности. Сопоставление выявленных участков стабильности на графической зависимости межэлементных соотношений позволяет предположить, что данные элементные соотношения являются частью «минеральной гемостатической матрицы», определяющей гемостатические свойства растения.

Источник

Лекарственное растительное сырье кровохлебки лекарственной выберите несколько правильных ответов

В связи с формированием штаммов микроорганизмов с множественной антибиотикорезистентностью все больший интерес вызывают новые лекарственные средства на основе растительных биологически активных соединений (БАС), обладающих антимикробным действием. Согласно литературным данным, среди БАС, сочетающих низкую токсичность со способностью эффективно действовать на патогенную и условно патогенную микрофлору, ведущую роль играют полифенольные соединения (дубильные вещества, проантоцианидины, катехины, флавоноиды) [1; 2].

Кровохлебка лекарственная (Sanguisorba officinalis L.) сем. Розовых – Rosaceae, широко известное многолетнее растение, подземные органы которого применяются в официальной и традиционной медицине народов в России, в странах Европы, Северной Африки, Северной Америки, Китае и Азии. Водные и спиртовые извлечения используется внутрь для лечения кишечных инфекций и язвы двенадцатиперстной кишки, при геморрое, меноррагиях и наружно для лечения ран, язв и ожогов, гингивитах, стоматитах, для остановки кровотечений [3; 4].

Многочисленные исследования показывают, что подземная и надземная части кровохлебки лекарственной обладают выраженной фармакологической активностью, которая связана с наличием дубильных веществ, эллаготанинов, проантоцианидинов, катехинов, флавоноидов, фенолкарбоновых кислот, тритерпеновых гликозидов, производных олеаноловой и урсоловой кислот и полисахаридов [5]. Полифенольный комплекс травы обладает антиоксидантной и антирадикальной активностью [6].

Анализ зарубежной литературы свидетельствует о выраженных антимикробных свойствах кровохлебки лекарственной, произрастающей в Болгарии. Армении, Китае [4; 7-10]. Обнаружено, что водные, метанольные извлечения из подземной и надземной части растения активны в отношении грамположительных (Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Micrococcus luteus, Bacillus subtilis) и грамотрицательных (Pseudomonas aeruginosa, Klebsiela pneumonia, Escherichia coli) микроорганизмов в МИК = 0,07-2,5 мг/мл [4]. Другие исследования [7] показывают отсутствие активности метанольных и ацетоновых извлечений травы кровохлебки в отношении ампициллин- и канамицин-резистентного штамма Escherichia coli и высокую активность в отношении штаммов Escherichia coli М-17 и Staphylococcus aureus MDS 5233 в концентрации 500 мкг/мл.

В работе [8] показано, что водные, метанольные, хлороформные, ацетоновые и гексановые извлечения из надземной части кровохлебки угнетают рост Pseudomonas aeruginosa GRP3 (VKPHB-82-5), Staphylococcus aureus WDCM 5233, Bacillus subtilis WT-A1 и дрожжеподобные грибы Candida albicans 174, Candida quilliermondii HP-17. Этанольные извлечения из корневища и травы растения показали наивысшую активность в отношении Bacillus cereus в МИК 15,63 и 62,50 мг/мл соответственно [9]. Описан ингибирующий эффект 95% этанольного экстракта подземной части кровохлебки лекарственной на рост Acinetobacter baumannii ATCC 19606 [10].

Таким образом, перспективность изучения антимикробной активности извлечений травы кровохлебки лекарственной в целях дальнейшего расширения возможностей ее применения в медицинской практике не вызывает сомнения.

Цель работы — скрининговое изучение состава полифенольного комплекса, антимикробной и антирадикальной активности in vitro спиртовых извлечений травы кровохлебки лекарственной (Sanguisorba officinalis L.), полученных различными методами экстракции.

Материал и методы. Траву кровохлебки лекарственной (Sanguisorba officinalis L.) собирали во время цветения в июле-августе 2016 года в Топкинском районе Кемеровской области. Сырье сушили до воздушно-сухого состояния, измельчали до размера частиц 2 мм, упаковывали в пакеты из крафт-бумаги и хранили в сухом прохладном месте.

Для получения сухих экстрактов использовали метод мацерации и варианты циркуляционной экстракции. В первом случае сырье экстрагировали 70% спиртом этиловым в соотношении 1:10 в течение 10 дней (КР-I). Во втором случае сырье помещали в аппарат Сокслета, неполярные соединения экстрагировали хлороформом, затем экстракцию проводили 70% спиртом этиловым (КР-II). В третьем – сырье экстрагировали 70% этанолом в аппарате Сокслета (КР-III). Полученные извлечения концентрировали и сушили в сушильном шкафу при температуре не выше 50 °С до сухого остатка (влажность не более 5%).

Количественное содержание суммы полифенолов в исследуемых экстрактах определяли спектрофотометрическим методом с реактивом Folin-Ciocalteu [6; 11] в пересчете на танин. Содержание флавоноидов (ФВ) в исследуемых экстрактах определяли спектрофотометрическим методом, по реакции образования окрашенных комплексов с 5% спиртовым раствором алюминия хлорида [12]. Содержание суммы проантоцианидинов (ПАЦ) в исследуемых извлечениях проводили модифицированным методом Porter [6] в пересчете на цианидина хлорид.

Антирадикальную активность определяли методом, основанным на взаимодействии антиоксидантов со стабильным хромоген-радикалом 2,2-дифенил-1-пикрилгидразилом (DPPH) [6]. Для каждого исследуемого экстракта был построен график зависимости антирадикальной активности от концентрации (мкг/мл) и проведен корреляционно-регрессионный анализ. Результат выражен величиной IC50, это концентрация экстрактов, приводящая к ингибированию 50% радикалов DPPH. Спектрофотометрические исследования проводили на фотометре КФК-3 (Россия) в кварцевых кюветах с толщиной поглощающего слоя 10 мм. Все измерения выполнены в трехкратной повторности. Статистическую обработку результатов измерения проводили согласно требованиям ОФС.1.1.0013.15 «Статистическая обработка результатов эксперимента». Корреляционно-регрессионный анализ выполнен с применением стандартной программы Microsoft Office Excel 2010.

Антимикробную активность полученных извлечений изучали методом диффузии в агар. Навески полученных сухих экстрактов растворяли в 30% этаноле. Для каждого образца готовили три разбавления с концентрацией 1,0; 0,5 и 0,1%. В качестве тест-микроорганизмов использовали наиболее распространенные возбудители гнойно-воспалительных заболеваний, относящихся к патогенным и условно патогенным микроорганизмам: Staphylococcus aureus, Klebsiela pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecium, Proteus vulgaris и дрожжеподобные грибы – Candida albicans. Тестовые микроорганизмы взяты из музея живых культур бактериологической лаборатории ГАУЗ КО «ОКБСМП им. М.А. Подгорбунского» г. Кемерово и из различных биологических локусов пациентов отделения реанимации того же лечебного учреждения.

Посев микроорганизмов был проведен в чашках Петри на 20 мл среды Мюллера-Хитонас добавлением 2 мл исследуемых растворов. В качестве положительного контроля были использованы коммерческие антибиотики широкого спектра действия: ампициллина тригидрат (50 мг/мл), гентамицина сульфат (2 мг/мл), доксициклин (10 мг/мл), антибактериальный сульфаниламидный препарат – сульфадимезин (25 мг/мл) и противомикробный препарат нитрофуранового ряда — энтерофурил (10 мг/мл). Опытные и контрольные посевы инкубировали при температуре 37 ºС в течение 24 часов и визуально оценивали интенсивность роста микроорганизмов.

Результаты и обсуждение. Выделение суммы полифенолов из травы кровохлебки лекарственной проводилось 70% этанолом, так как именно этот экстрагент обеспечивает наиболее высокий выход экстрактивных соединений фенольного характера из сырья [11]. В настоящей работе экстракцию проводили различными методами: мацерации (КР-I), циркуляционной экстракции в аппарате Сокслета с предварительным отделением липофильной фракции из сырья хлороформом (КР-II) и циркуляционной экстракции в аппарате Сокслета (КР-III). В полученных экстрактах определено суммарное содержание полифенольных соединений в пересчете на танин, флавоноидов в пересчете на рутин и ПАЦ в пересчете на цианидина хлорид. Результаты определения представлены в таблице 1.

Из полученных данных видно, что КР-III содержит на 30,65% больше полифенолов, чем КР-I, и на 9,2% — чем КР-II. Максимальное содержание флавоноидов обнаружено в КР-II – 4,98±0,06%, что на 18% ниже, чем в КР-I, и 32,7% — чем в КР-III. Выбор способа экстракции практически не оказывает влияние на содержание ПАЦ. Результаты исследования показывают, что максимальное количество дубильных веществ (ДВ) гидролизуемого типа (ДВ = ПФС – ФВ – ПАЦ) содержится в КР-III — 82,90±0,92%, в КР-I и КР-II содержание этой группы БАС составляет 74,02±0,08% и 75,02±0,54% соответственно. Таким образом, способ экстракции влияет на содержание общей суммы полифенолов и в меньшей степени — на количество экстрагируемых отдельных групп фенольных соединений.

Содержание компонентов полифенольного комплекса в сухих экстрактах

травы Sanguisorba officinalis L. и их антирадикальная активность

Содержание, %

Исследуемые извлечения кровохлебки

КР-I*

Источник