Лекарственное растительное сырье горца перечного хранят

Одним из перспективных источников фитопрепаратов считаются лекарственные растения, содержащие флавоноиды, которые в силу широкого распространения в растениях и большого структурного разнообразия в настоящее время находятся в центре внимания исследователей в области фармакогнозии, фармации и медицины [1–3, 8–11]. Флавоноиды – наиболее многочисленный класс природных фенольных соединений, для которых характерно структурное многообразие, высокая и разносторонняя активность и малая токсичность. Широкая амплитуда биологической активности флавоноидов связана с многообразием их химических структур и вытекающих из них различных физико-химических свойств. Этот интерес связан с тем обстоятельством, что флавоноиды, будучи эволюционно адекватными организму человека, обусловливают антиоксидантные, ангиопротекторные, гепатопротекторные, желчегонные, диуретические, нейротропные и другие важнейшие фармакологические свойства [1, 5–13]. Причем именно вышеперечисленные фармакологические эффекты в наибольшей степени привлекают ученых в области создания новых растительных лекарственных препаратов.

При этом важно отметить, что только за последние 10–15 лет число фармакопейных растений, содержащих флавоноиды, увеличилось с 11 до 30 видов [4, 6, 8]. Вместе с тем созданию лекарственных препаратов на основе флавоноидных растений препятствует недостаточная степень изученности их химического состава, зависимостей в ряду «химическая структура – спектральные характеристики» и «компонентный состав – фармакологические свойства». Это приводит к отсутствию системного подхода в трактовке совокупной значимости действующих веществ в плане проявления фармакологических эффектов, а также научно обоснованных технологий получения и анализа лекарственных средств. Кроме того, в настоящее время остро стоит проблема объективной стандартизации сырья лекарственных растений и фитопрепаратов, содержащих флавоноиды, поскольку во многих случаях в методиках анализа отсутствует доказательная база или же не используются современные инструментальные возможности. В этом контексте весьма актуальной проблемой является совершенствование имеющейся нормативной документации, а также разработка новых стандартов качества на ЛРС, лекарственные субстанции и препараты, особенно в связи с подготовкой к изданию Государственной Фармакопеи Российской Федерации XII издания.

Цель настоящих исследований – разработка методологических подходов к созданию и стандартизации лекарственного растительного сырья и фитопрепаратов, содержащих флавоноиды.

Материалы и методы исследования

В качестве объектов исследования служили фармакопейные растения, лекарственное растительное сырье, флавоноиды, выделенные из ЛРС. При этом исследовали цветки бессмертника песчаного [Helichrysum arenarium (L.) Moench.], цветки пижмы обыкновенной (Tanacetum vulgare L.), траву эрвы шерстистой (Aerva lanata L.), цветки василька синего (Centaurea cyanus L.), траву полыни эстрагон (Artemisia dracunculus L.), траву горца почечуйного (Polygonum persicaria L.), траву перца водяного (Polygonum hydropiper L.), листья гинкго двулопастного (Ginkgo biloba L.), траву репешка аптечного (Agrimonia eupatoria L.), плоды и цветки боярышника кроваво-красного (Crataegus sanguinea Pall.), цветки липы сердцевидной (Tilia cordata Mill.).

В работе использованы тонкослойная хроматография, колоночная хроматография, высокоэффективная жидкостная хроматография, спектрофотомерия, 1Н-ЯМР-спектроскопия, масс-спектрометрия, различные химические превращения. 1Н-ЯМР- спектры получали на приборах «Bruker AM 300» (300 МГц), масс-спектры снимали на масс-спектрометре «Kratos MS-30», регистрацию УФ-спектров проводили с помощью спектрофотометра «Specord 40» (Analytik Jena). Воздушно-сухое растительное сырье подвергали исчерпывающему экстрагированию 70 % спиртом этиловым, полученные водно-спиртовые экстракты упаривали под вакуумом до густого остатка и далее подвергали хроматографическому разделению на силикагеле L 40/100. Контроль за разделением веществ осуществляли с помощью ТСХ-анализа на пластинках «Сорбфил ПТСХ-АФ-А-УФ» в системах хлороформ-этанол (9:1), хлороформ-этанол-вода (26:16:3), а также н-бутанол-ледяная уксусная кислота-вода (4:1:2).

Результаты исследования и их обсуждение

С целью систематизации фармакопейных растений, содержащих флавоноиды, нами разработана классификация (таблица), позволяющая учитывать всю совокупность биологически активных соединений (БАС) с точки зрения биологической активности, стандартизации и технологии получения лекарственных препаратов.

Классификация фармакопейных растений, содержащих флавоноиды

Наименование группы фармакопейных растений

Наименование лекарственного растения

Фармакопейные растения, содержащие флавоноиды в качестве ведущей группы БАС

Бархат амурский, бессмертник песчаный, бессмертник итальянский, боярышник кроваво-красный, бузина черная, василек синий, володушка многожильчатая, володушка круглолистная, гибискус сабдариффа, гинкго двулопастный, горец перечный, горец почечуйный, горец птичий, гречиха посевная, датиска коноплевая, десмодиум канадский, зверобой продырявленный, зверобой пятнистый, земляника лесная, золотарник канадский, лабазник вязолистный, лапчатка серебристая, леспедеца двухцветная, леспедеца копеечниковая, лимон, расторопша пятнистая, овес посевной, очиток большой, репешок аптечный, солянка холмовая, софора японская, стальник полевой, фасоль обыкновенная, фиалка трехцветная, хвощ полевой шлемник байкальский, эрва шерстистая

Фармакопейные эфиромасличные растения, содержащие флавоноиды

Арника горная, береза повислая, береза бородавчатая, липа сердцевидная, мята перечная, пижма обыкновенная, полынь эстрагон, ромашка аптечная, ромашка душистая, тополь черный, тысячелистник обыкновенный

Фармакопейные растения, содержащие горечи и флавоноиды

Одуванчик лекарственный, пустырник пятилопастный, трилистник водяной

Фармакопейные растения, содержащие сапонины и флавоноиды

Астрагал шерстистоцветковый, каштан конский обыкновенный, солодка голая, солодка уральская

Фармакопейные растения, содержащие витамины и флавоноиды

Арония черноплодная, календула лекарственная, смородина черная, сушеница топяная, череда трехраздельная, шиповник коричный, шиповник собачий

Фармакопейные растения, содержащие простые фенолы и флавоноиды

Фармакопейные растения, содержащие дубильные вещества и флавоноиды

Сабельник болотный, скумпия кожевенная, черемуха обыкновенная, черника обыкновенная

Фармакопейные алкалоидоносные растения, содержащие флавоноиды

Пассифлора инкарнатная, чай китайский, чистотел большой

В соответствии с данной классификацией в первой группе находятся лекарственные растения, содержащие флавоноиды в качестве ведущей группы БАС. В группах 2-8 флавоноиды выступают второй группы БАС, причем в данном случае акцент сделан не только на вкладе флавоноидов в фармакологический эффект, но и на их использовании в качестве критерия подлинности, качества сырья, а также как источника получения лекарственных средств.

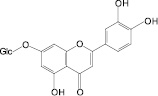

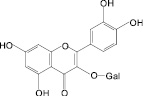

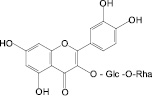

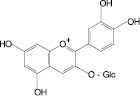

На основе результатов сравнительного изучения химического состава сырья и лекарственных препаратов фармакопейных растений научно обоснованы методологические подходы к стандартизации ЛРС, содержащего флаваноны, халконы, флавоны, флавонолы, антоцианы, наиболее широко распространенные в растениях. Эти подходы заключаются в комплексном и обоснованном использовании методов ТСХ, ВЭЖХ, спектрофотометрии и использовании соответствующих ГСО (изосалипурпозид, пиностробин, цинарозид, гиперозид, рутин, цианидин-3-О-глюкозид).

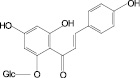

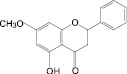

Обосновано использование в методиках качественного и количественного анализа сырья и препаратов, содержащих преимущественно флаваноны (перца водяного трава), халконы (бессмертника песчаного цветки), флавоны (пижмы обыкновенной цветки, полыни эстрагон трава), флавонолы (горца почечуйного трава, боярышника кроваво-красного цветки и плоды, липы цветки, эрвы шерстистой трава, репешка аптечного трава), антоцианы (василька синего цветки), соответствующих ГСО изосалипурпозида (халкон), пиностробина (флаванон), цинарозида (флавон), гиперозида и рутина (флавонолы), цианидин-3-О-глюкозида (антоцианы).

На основе результатов фармакогностических, химических, технологических и фармакологических исследований сырья флавоноидосодержащих фармакопейных растений обоснована целесообразность создания антиоксидантных, гепатопротекторных, диуретических, ноотропных, анксиолитических фитопрепаратов, в том числе импортозамещающих лекарственных средств.

Особого внимания заслуживают нейротропные свойства флавоноидов, которые стали привлекать исследователей сравнительно недавно. Среди фармакопейных растений, содержащих флавоноиды, в качестве источника нейротропных лекарственных препаратов применяются два вида – зверобой продырявленный и гинкго двулопастный [4–6, 8]. При изучении флавоноидов листьев гинкго двулопастного выявлено, что вклад в ноотропную активность вносит гинкгетин, являющийся одним из характерных и диагностических компонентов сырья данного растения [8]. Впервые обнаружена анксиолитическая активность для лекарственного препарата «Гинкго двулопастного настойка», при этом показана значимость всего флавоноидного комплекса листьев гинкго двулопастного для проявления наиболее полного спектра нейротропной активности.

Уточнен характер антиоксидантного действия для индивидуальных соединений, относящихся к разным классификационным группам флавоноидов, на ферментативные и неферментативные звенья антиоксидантной защиты, что позволило сформулировать рекомендации по созданию комбинированных гепатопротекторных лекарственных препаратов, в случае которых антиоксидантная составляющая актуальной в плане проявления терапевтического эффекта. При этом необходимо отметить, что именно благодаря изучению воздействия флавоноидов, а именно флаволигнанов плодов расторопши пятнистой [3, 7] на функцию печени, особенно гепатоцитов, появилось понятие «гепатопротекторные свойства» и, как следствие, фармакологическая группа – гепатопротекторы, причем произошло это сравнительно недавно – в 90-е годы XX столетия [3, 4, 6].

В ходе исследований выявлены также особенности влияния на выделительную функцию почек водных и водно-спиртовых извлечений. Проведено сравнительное исследование диуретической активности водно-спиртовых извлечений из листьев толокнянки обыкновенной (препараты сравнения), травы эрвы шерстистой, цветков пижмы обыкновенной, травы репешка аптечного аптечного и цветков бессмертника песчаного. Установлено, что настой и препарат «Эрвы шерстистой настойка» обладают быстрым развитием диуретического эффекта и короткой продолжительностью действия. Для препаратов «Пижмы настойка» и «Бессмертника песчаного настойка», а также соответствующих настоев характерно быстрое развитие эффекта и длительное диуретическое действие, тогда как в случае препарата «Толокнянки настойка» наблюдается длительный латентный период в сочетании с продолжительным диуретическим действием.

Результаты проведенных исследований позволили создать методологическую базу для совершенствования стандартизации ЛРС, содержащего флавоноиды, а также расширить возможности целенаправленного поиска новых сырьевых источников для получения эффективных отечественных фитопрепаратов и лекарственных субстанций с антиоксидантной, диуретической, ноотропной и анксиолитической активностью. Внедрение результатов данных исследований будет способствовать успешной реализации Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года, одним из главных приоритетов которой является разработка новых конкурентоспособных импортозамещающих лекарственных препаратов, в том числе растительного происхождения.

Рецензенты:

Первушкин С.В., д.фарм.н., профессор, заведующий кафедрой фармацевтической технологии, ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Самара;

Дубищев А.В., д.м.н., профессор, зав. кафедрой фармакологии им. заслуженного деятеля науки РФ, профессора А.А. Лебедева, ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Самара.

Источник

Горец перечный (Polygonum hydropiper L.)

Син.: водяной перец.

Травянистое растение с острым перечным вкусом, применяется в медицинских целях как кровоостанавливающее (гемостатическое) средство растительного происхождения.

Оглавление

Формула цветка

В медицине

Препараты горца перечного применяют в акушерско-гинекологической практике при маточных послеродовых кровотечениях, при субинволюции матки, продолжительных и обильных менструациях, при необильных кровотечениях в посткоагуляционный период лечения эрозии шейки матки, при кровотечениях из мелких сосудов и капилляров желудка, кишечника, а также при необильных геморроидальных кровотечениях. Обычно препараты горца перечного применяются в комплексной терапии.

В дерматологии растение применяют внутрь и наружно при васкулитах, наружно – для рассасывания затвердений, порошок из травы очищает раны от некротических тканей.

В кулинарии

Благодаря своему острому перечному вкусу сушёные надземные части горца перечного, а именно, семена, листья и стебли, применяют в кулинарии как острую приправу к соусам, салатам, супам. Также сушёная трава горца перечного может использоваться при консервации овощей. Как острая приправа к пище горец перечный используется в Китае.

Классификация

Горец перечный или Водяной перец (лат. Polygonum hydropiper L.) относится к семейству Гречишные (лат. Polygonaceae). Род горец насчитывает около 300 видов растений, широко распространенных по всему земному шару.

Ботаническое описание

Горец перечный – однолетнее травянистое растение с ползучим корневищем. Стебель прямостоячий, ветвистый в верхней части, узловатый, полый, красноватого цвета, высотой 30-60 см. Листья очередные, продолговато-ланцетные, волнистые, по краям со стеблеобъемлющими раструбами. Раструбы бурые, по краю короткореснитчатые. Нижние листья короткочерешковые, верхние – почти сидячие. Цветки мелкие, невзрачные, зеленовато-розовые, собраны на верхушках веток и стебля в длинное, прерывистое, колосовидное, поникающее соцветие. Растение цветет с июня по сентябрь. Формула цветка горца перечного — *О(4,5)Т6-8П(3). Плод – орешек длиной 2-3 мм. Отличительная черта растения – его жгучий, горько-перечный вкус, которым горец перечный отличается от других видов горцев.

Внимание! Свежие листья обладают острожгучим вкусом, который пропадает при сушке.

Распространение

Растет как сорное растение практически повсюду: на влажных лугах, полях, по берегам прудов, ручьев, рек, озер, канавам, обочинам дорог. Распространен почти по всей Европейской части России, на Украине, Кавказе, в Беларуси, Сибири, на Дальнем Востоке, в Средней Азии.

Заготовка сырья

В качестве лекарственного сырья используется горца перечного трава (Polygoni hydropiperis herba), которую заготавливают в период цветения растения, до покраснения стеблей. Траву срезают ножницами или серпами, на высоте 10-20 см от поверхности почвы. Очищенное от примесей сырье сушат в тени или в хорошо проветриваемых помещениях, раскладывая слоем в 3-5 см на бумаге или ткани, или в сушилке при температуре 40-50º С. Высушенное растение не имеет перечного вкуса.

Сырье заготавливают в основном на Украине, в Воронежской и Ростовской областях. Готовое к употреблению сырье представляет собой зеленые, облиственные, с цветками и плодами стебли разной степени развития, длиной до 45 см, без грубых нижних частей.

Химический состав

Трава горца перечного содержит флавоноиды (2-2,5%): рутин, изорамнетин, кверцитрин, изокверцитрин, кверцитин, гиперозид кемпферол, лютеолин, гиперин, персикарин, рамнозин; сесквитерпеновые соединения (изотаденбоаль, конфертифолин, полигодиаль); эфирное масло, содержащее фелландрен, β-пинен, η-цимол, 1,4-цинеол; органические кислоты (яблочную, валериановую, муравьиную, уксусную); фенолкарбоновые кислоты (эллаговую, галловую); гликозид полигопиперин; витамины С, D, Е, К; дубильные вещества (до 4 %), ситостерин, сахара (глюкоза, фруктоза); макро- и микроэлементы.

Фармакологические свойства

Трава горца перечного обладает кровоостанавливающим (гемостатическим), противовоспалительным, вяжущим и антисептическим действием.

Кровоостанавливающее соединение в траве растения до настоящего времени не идентифицировано, известно лишь, что это свойство нарастает при действии дубильных веществ и некоторых полифенольных соединений, которые проявляют Р-витаминную активность. Они взаимодействуют с белками плазмы, закупоривают поврежденные мелкие сосуды и капилляры в желудочно-кишечном тракте и тормозят кровотечение, а также несколько повышают свертываемость крови. В гемостатическом действии также участвует витамин К, а гликозид растения стимулирует сокращение матки.

Впервые фармакологические исследования водяного перца провел Н.П. Кравков по предложению провизора А.О. Пиотровского. В 1912 году Н.П. Кравков обнаружил, что водяной перец обладает кровоостанавливающими свойствами и по активности превосходит импортные препараты экстракта желтокорня (Hydrastis canadensis). Кровоостанавливающие свойства проявляются лишь в условиях целого организма. По данным Ровеля, он ускоряет свертываемость крови, тогда как вязкость ее увеличивается непостоянно. Кровоостанавливающее действие горца перечного сочетается со способностью стимулировать сокращения мускулатуры матки подобно спорынье, но эти свойства у горца перечного проявляются намного слабее.

По мнению профессора Н.П. Кравкова водяной перец не оказывает сосудосуживающего действия и его кровоостанавливающая активность скорее зависит от изменений под его влиянием вязкости или свертываемости крови. Наблюдения М.К. Петровой и Е.М. Усковой из Петропавловской больницы в Петербурге, производивших при помощи особого прибора доктора Личковского исследование свертываемости крови до и после введения в организм экстракта горца перечного, также указывает, что его кровоостанавливающее действие основано на повышении свертываемости крови.

Кровоостанавливающее действие жидкой вытяжки надземных частей горца перечного, обладающей довольно приятным запахом и слабо вяжущим горьковатым вкусом, было проверено в акушерско-гинекологической клинике профессора Д.Д. Попова и терапевтической клинике профессора А.П. Фавицкого в Петербурге. Наблюдения над действием этого средства дали вполне благоприятные результаты и показали, что растение представляет весьма действенное кровоостанавливающее средство. Жидкая вытяжка горца перечного применялась при обильных менструальных кровотечениях, при кровотечениях из мочевого пузыря, а также при туберкулезных, желудочных, геморроидальных и почечных кровотечениях.

Летучее эфирное масло незначительно понижает артериальное давление. Кроме того, галеновые препараты горца перечного обладают некоторыми мочегонными свойствами.

Так как растение обладает сильным кровесвертывающим действием, больным тромбофлебитом принимать его не следует. Противопоказан при воспалениях почек и мочевого пузыря. Жгуче-острые вещества растения (особенно свежей травы) сильно раздражают кожу, часто больше нанося ущерба слизистым оболочкам, чем принося пользы.

Применение в народной медицине

Горец перечный (водяной перец) получил свое название за то, что зрелые семена растения употреблялись в древности вместо черного перца. Как лекарственное растение горец перечный был известен еще древним грекам и римлянам, которые применяли его как ранозаживляющее средство, в качестве горчичников. Горец перечный ценили и алхимики. Они использовали растение в лечебных целях, приписывая ему волшебные свойства.

В народной медицине трава горца перечного издавна применяется в качестве кровоостанавливающего средства, обычно при геморроидальных и маточных кровотечениях, при заболеваниях мочевого пузыря, для остановки кровотечения и при плохо заживающих ранах. Экстракт горца перечного применяют при внутренних кровотечениях у больных с кровохарканьем, кровотечениями из мочевого пузыря, с желудочным и геморроидальным кровотечением.

Корни растения используют также как средство, укрепляющее и улучшающее мужские половые функции. В прошлом растение использовали при малярии. Наружно раздавленную траву накладывают при вывихах, ушибах, иногда при ревматизме и подагре.

В народной медицине Карачаево-Черкесии настой травы принимают при язве желудка. Наружно горец перечный употребляют при различных кожных заболеваниях (сыпях, абсцессах), ранах, опухолях, зобе и как болеутоляющее средство.

Литература

1. Государственная Фармакопея СССР. Одиннадцатое издание. Выпуск 1 (1987), выпуск 2 (1990).

2. Государственный Реестр лекарственных средств. Москва 2004.

3. Лекарственные растения государственной фармакопеи. Фармакогнозия. (Под ред. И.А. Самылиной, В.А. Северцева). – М., «АМНИ», 1999.

4. Машковский М.Д. «Лекарственные средства». В 2 т. — М., ООО «Издательство Новая Волна», 2000.

5. «Фитотерапия с основами клинической фармакологии» под ред. В.Г. Кукеса. – М.:Медицина, 1999.

6. П.С. Чиков. «Лекарственные растения» М.: Медицина, 2002.

7. Соколов С.Я., Замотаев И.П. Справочник по лекарственным растениям (фитотерапия). – М.: VITA, 1993.

8. Маннфрид Палов. «Энциклопедия лекарственных растений». Под ред. канд. биол. наук И.А. Губанова. Москва, «Мир», 1998.

9. Турова А.Д. «Лекарственные растения СССР и их применение». Москва. «Медицина». 1974.

10. Лесиовская Е.Е., Пастушенков Л.В. «Фармакотерапия с основами фитотерапии.» Учебное пособие. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003.

11. Лекарственные растения: Справочное пособие. / Н.И. Гринкевич, И.А. Баландина, В.А. Ермакова и др.; Под ред. Н.И. Гринкевич – М.: Высшая школа, 1991. – 398 с.

12. Растения для нас. Справочное пособие / Под ред. Г.П. Яковлева, К.Ф. Блиновой. – Изд-во «Учебная книга», 1996. – 654 с.

13. Носов А. М. Лекарственные растения. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. – 350 с.

14. Здоровая кожа и растительные средства/ Авт.-сост.: И. Пустырский, В. Прохоров. – М. Махаон; Мн.: Книжный Дом, 200. – 192 с.

15. Н.П. Аржанов. Цена крови./ Журнал «Провизор», 2002 г, № 16

Источник