- Лекарственная волчанка

- Причины лекарственной волчанки

- Симптомы лекарственной волчанки

- Диагностика лекарственной волчанки

- Лечение лекарственной волчанки

- Лекарственная волчанка

- Общие сведения

- Причины лекарственной волчанки

- Симптомы лекарственной волчанки

- Диагностика лекарственной волчанки

- Лечение лекарственной волчанки

- Впервые за полвека появилось новое лекарство от волчанки

- Патогенез СКВ

- «Я знаю пароль, я вижу ориентир»

- Целенаправленная терапия

- Следующие на очереди

Лекарственная волчанка

Лекарственная волчанка является обратимым волчаноподобным синдромом. Вызывается это заболевание приемом лекарственных препаратов. Симптомы проявления лекарственной волчанки схожи с СКВ (плеврит, полиартрит, лихорадка и т.д.). Как правило, проявления лекарственной волчанки довольно быстро исчезают, после того, как лекарственные препараты, являющиеся ее провокатором, отменяются. Чаще всего это заболевание развивается у пациентов старше 50 лет, вне зависимости от пола.

Причины лекарственной волчанки

Лекарственная волчанка может проявляться вследствие длительного применения или передозировки лекарственных препаратов: нейролептиков, противосудорожных, противотуберкулезных, противоаритмических, антигипертензивных. У женщин, длительное время принимающих оральные контрацептивны тоже может проявляться это заболевание.

Причина появления лекарственной волчанки заключается в способности вышеперечисленных препаратов вызывать в организме человека образование АНА (антинукленарных антител). Вероятность возникновения этого заболевания у конкретного человека зависит от длительности медикаментозной терапии.

Симптомы лекарственной волчанки

Для этого заболевания характерны проявления кардио-пульмонального и суставного синдрома. Заболевание может проявляться постепенно или остро, с такими симптомами, как некоторая потеря массы тела, лихорадка, миалгия, недомогание. У большей части пациентов отмечается артралгия, в некоторых случаях полиартрит. У пациентов, которые принимают противоаритмические средства омечаются асептические инфильтраты в легких, пневмонит, тампонада сердца, серозит, в некоторых случаях отмечаются развитие лимфодермопатии и высыпания на коже.

В отличие от классической волчанки, при лекарственном синдроме такие проявления как психические и неврологические расстройства, нефротический синдром, алопеция, язвенный стоматит и эритема на щеках встречается редко.

Диагностика лекарственной волчанки

От первого проявления признаков лекарственной волчанки, до момента окончательного подтверждения этого диагноза может пройти довольно длительный период времени, от нескольких недель до нескольких лет. На протяжении всего этого времени больные могут проходить обследование у специалистов (кардиологов, пульмонологов и т.д.) по поводу отдельных симптомов заболевания. Для того, чтобы диагноз был установлен правильно, необходимо всестороннее обследование, анализ клинических проявлений симптомов и сопоставление проявления признаков болезни и приема медикаментов. Одним из наиболее точных методов диагностирования этого заболевания является проведение иммунологических тестов.

Лечение лекарственной волчанки

После отмены лекарственного препарата, который спровоцировал проявление данного заболевания, происходит медленное угасание признаков лекарственной волчанки. По длительности этот процесс продолжается от нескольких дней, до нескольких недель, после отмены. Для того, чтобы купировать суставной синдром могут назначаться нестероидные противовоспалительные средства.

Если лекарственная волчанка проявляется в тяжелой форме, на протяжении длительного времени, могут назначаться глюкокортикоиды.

Для профилактики такого заболевания, как лекарственная волчанка, нельзя допускать бесконтрольного и самопроизвольного приема лекарственных препаратов. Прием медикаментов и фармакологических средств должен назначаться лечащим врачом. Чтобы предупредить рецидив лекарственной волчанки требуется замена лекарственного препарата на альтернативное средство.

Источник

Лекарственная волчанка

Лекарственная волчанка – обратимый волчаночноподобный синдром, вызванный приемом лекарственных препаратов. Клинические проявления лекарственной волчанки сходны с СКВ и включают лихорадку, артралгии, миалгии, полиартрит, плеврит, пневмонит, гепатомегалию, гломерулонефрит. Диагноз основывается на характерных лабораторных критериях (определении в крови антинуклеарного фактора, антинуклеарных антител, LE-клеток) и связи симптоматики с приемом определенных лекарственных медикаментов. Обычно проявления лекарственной волчанки исчезают после отмены причинно значимого препарата; в тяжелых случаях назначаются кортикостероидные препараты.

Общие сведения

Лекарственная волчанка (лекарственный волчаночный синдром) – симптомокомплекс, обусловленный побочным действием лекарственных средств и регрессирующий после их отмены. Лекарственная волчанка по своим клиническим проявлениям и иммунобиологическим механизмам сходна с системной красной волчанкой. В ревматологии лекарственная волчанка диагностируется примерно в 10 раз реже, чем идиопатическая СКВ. В большинстве случаев лекарственно-индуцированный волчаночноподобный синдром развивается у пациентов в возрасте старше 50 лет, практически с одинаковой частотой у мужчин и женщин.

Причины лекарственной волчанки

Развитие лекарственной волчанки может провоцироваться длительным применением или высокими дозировками большого круга лекарственных препаратов. К медикаментам с известным побочным эффектом относятся антигипертензивные (метилдопа, гидралазин, атенолол), противоаритмические (новокаинамид), противотуберкулезные (изониазид), противосудорожные средства (гидантоин, фенитоин), сульфаниламиды и антибиотики (пенициллин, тетрациклин), нейролептики (хлорпромазин), соли лития, золота и другие препараты. Чаще всего лекарственная волчанка возникает у пациентов, страдающих артериальной гипертензией, аритмией, туберкулезом, эпилепсией, ревматоидным артритом, инфекционными заболеваниями и принимающих перечисленные препараты. Возможно развитие волчаночноподобного синдрома у женщин, длительно применяющих оральные контрацептивы.

Патогенез лекарственной волчанки связывается со способностью названных лекарственных препаратов вызывать в организме образование антинуклеарных антител (АНА). Большую роль в предрасположенности к патологии играет генетическая детерминация, а именно – ацетилирующий фенотип пациента. Медленное ацетилирование данных препаратов ферментами печени сопровождается выработкой более высоких титров AHA и более частым развитием лекарственной волчанки. Вместе с тем, у больных с волчаночным синдромом, индуцированным новокаинамидом или гидралазином, выявляется медленный тип ацетилирования.

В целом вероятность развития лекарственной волчанки зависит от дозы препарата и длительности фармакотерапии. При продолжительном приеме лекарственного средства у 10-30% пациентов, имеющих в сыворотке крови антинуклеарные антитела, развивается волчаночноподобный синдром.

Симптомы лекарственной волчанки

В клинике лекарственной волчанки преобладают общие проявления, суставной и кардио-пульмональный синдромы. Заболевание может манифестировать остро или постепенно с таких неспецифических симптомов, как недомогание, миалгия, лихорадка, незначительная потеря массы тела. 80% пациентов беспокоят артралгии, реже – полиартриты. У пациентов, принимающих противоаритмические средства (прокаинамид) наблюдаются серозиты (экссудативный плеврит, перикардит), тампонада сердца, пневмонит, асептические инфильтраты в легких. В ряде случаев возможно развитие лимфаденопатии, гепатомегалии, появление эритематозных высыпаний на коже.

В отличие от идиопатической системной красной волчанки, при лекарственно индуцированном синдроме редко встречаются бабочковидная эритема на щеках, язвенный стоматит, синдром Рейно, алопеция, нефротический синдром, неврологические и психические расстройства (судорожный синдром, психозы). Вместе с тем, для лекарственной волчанки, вызванной приемом апрессина, характерно развитие гломерулонефрита.

Диагностика лекарственной волчанки

От момента появления первых клинических симптомов лекарственной волчанки до постановки диагноза нередко проходит от нескольких месяцев до нескольких лет. В течение этого времени пациенты могут безрезультатно обследоваться у пульмонолога, кардиолога, ревматолога по поводу отдельных проявлений синдрома. Правильная постановка диагноза возможна при всесторонней оценке клинической симптоматики, сопоставлении признаков болезни с приемом определенных лекарственных средств, проведении иммунологических тестов.

Наиболее специфичными лабораторными критериями, указывающими на лекарственную волчанку, служит наличие в крови антинуклеарных антител (антител к гистонам), антинуклеарного фактора, антител к односпиральной ДНК, LE-клеток, снижение уровня комплемента. Менее специфичны для волчаночного синдрома, но высокоспецифичными для СКВ, являются антитела к ds ДНК, анти-Ro/SS-A, Ат к Sm-антигену, анти-La/SS-B. Дифференциальную диагностику лекарственной волчанки необходимо осуществлять с идиопатической СКВ, злокачественными опухолями легких и средостения.

Лечение лекарственной волчанки

Отмена лекарственного препарата, вызвавшего лекарственную волчанку, приводит к постепенному регрессу клинико-лабораторных признаков синдрома. Исчезновение клинической симптоматики обычно происходит в течение нескольких дней или недель после прекращения приема лекарственного средства. Антинуклеарные антитела исчезают медленнее — в течение нескольких месяцев (иногда до 1 года и дольше). С целью купирования суставного синдрома возможно назначение нестероидных противовоспалительных средств. При тяжелом течении лекарственной волчанки, длительной персистенции клинических симптомов обосновано назначение глюкокортикоидов.

Во избежание развития лекарственной волчанки не следует самопроизвольно и бесконтрольно принимать медикаменты; назначение фармакологических средств должно быть обоснованным и согласованным с лечащим врачом. Для предотвращения рецидива волчаночного синдрома необходима адекватная замена причинно значимого препарата альтернативным лекарственным средством.

Источник

Впервые за полвека появилось новое лекарство от волчанки

Знаменитый телесериал «Доктор Хаус» запоминается не только циничным и сварливым нравом главного героя — гения медицинской диагностики, — но и аутоиммунным заболеванием системной красной волчанкой, появляющейся там едва ли не в каждой серии и даже ставшей своеобразным рефреном сериала.

Автор

Редакторы

Системная красная волчанка — это мультифакторное заболевание, развивающееся на основе генетического несовершенства иммунной системы и характеризующееся выработкой широкого спектра аутоантител к компонентам клеточного ядра. Молекулярно-генетические основы болезни изучены довольно плохо, в связи с чем специфического лечения до сих пор не создано, а в основе проводимой в клинике патогенетической терапии лежат иммунодепрессанты — глюкокортикостероиды и цитостатики. И вот, после более чем 50 лет попыток разработать специфическое лечение волчанки, произошел сдвиг: Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств США официально утвердило в качестве лекарства от волчанки препарат Бенлиста (Benlysta) на основе моноклональных антител, специфически блокирующих B-лимфоцит-стимулирующий белок (BLyS).

Системная красная волчанка (СКВ) — одно из самых распространённых аутоиммуных заболеваний, в основе которого лежит генетически обусловленное комплексное нарушение иммунорегуляторных механизмов. При заболевании происходит образование широкого спектра аутоантител к различным компонентам ядра клеток и формирование иммунных комплексов. Развивающееся в различных органах и тканях иммунное воспаление приводит к обширным поражениям микроциркуляторного кровяного русла и системной дезорганизации соединительной ткани [1], [2].

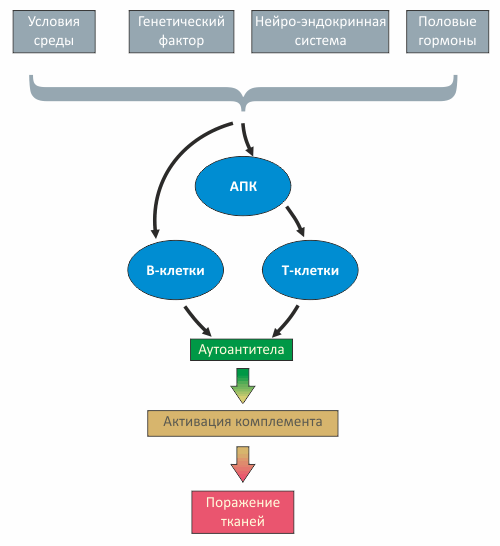

Патогенез СКВ

В патогенезе СКВ важное место отводится иммунным механизмам, многие аспекты которых, несмотря на интенсивное изучение, остаются невыясненными. СКВ характеризуется обескураживающей «пестротой» иммунологических феноменов, что связывают с изменением практически всех известных функций иммунокомпетентных клеток (рис. 1).

Рисунок 1. Патогенез СКВ

Волчанка во многом связана с нарушениями на уровне пролиферации различных клонов В-клеток, активируемых многочисленными антигенами, в роли которых могут выступать медицинские препараты, бактериальная или вирусная ДНК и даже фосфолипиды мембраны митохондрий. Взаимодействие антигенов с лейкоцитами связано либо с поглощением антигенов антиген-презентирующими клетками (АПК), либо с взаимодействием антигена с антителом на поверхности В-клетки.

В результате поочередной активации то T-, то B-клеток увеличивается продукция антител (в том числе, аутоантител), наступает гипергаммаглобулинемия, образуются иммунные комплексы, чрезмерно и неконтролируемо дифференцируются Т-хелперы. Разнообразные дефекты иммунорегуляции, свойственные СКВ, связаны также с гиперпродукцией цитокинов Th2-типа (IL-2, IL-6, IL-4, IL-10 IL-12).

Одним из ключевых моментов в нарушении иммунной регуляции при СКВ является затрудненное расщепление (клиренс) иммунных комплексов, — возможно, вследствие их недостаточного фагоцитоза, связанного, в частности, с уменьшением экспрессии CR1-рецепторов комплемента на фагоцитах и с функциональными рецепторными дефектами.

Распространённость СКВ колеблется в пределах 4–250 случаев на 100 000 населения; пик заболеваемости приходится на возраст 15–25 лет при соотношении заболевших женщин к мужчинам 18:1. Наиболее часто заболевание развивается у женщин репродуктивного возраста с увеличением риска обострения во время беременности, в послеродовом периоде, а также после инсоляции и вакцинации.

СКВ часто становится причиной инвалидности. В развитых странах в среднем через 3,5 года после постановки диагноза 40% больных СКВ полностью прекращают работать, — в основном, в связи с нейрокогнитивными дисфункциями и повышенной утомляемостью. К потере трудоспособности чаще всего приводят дискоидная волчанка и волчаночный нефрит.

Клинические проявления СКВ чрезвычайно разнообразны: поражение кожи, суставов, мышц, слизистых оболочек, лёгких, сердца, нервной системы и т.д. У одного пациента можно наблюдать различные, сменяющие друг друга варианты течения и активности заболевания; у большинства больных периоды обострения заболевания чередуются с ремиссией. Более чем у половины больных есть признаки поражения почек, сопровождающиеся ухудшением реологических свойств крови [4].

Поскольку молекулярные и генетические механизмы, лежащие в основе заболевания, до сих пор как следует не изучены, специфического лечения волчанки до недавнего времени не существовало. Базисная терапия основана на приёме противовоспалительных препаратов, действие которых направлено на подавление иммунокомплексного воспаления, как в период обострения, так и во время ремиссии. Основными препаратами для лечения СКВ являются:

Для лечения СКВ применяют также препарат моноклональных антител, селективно действующий на CD20 + В-лимфоциты, — ритуксимаб, зарегистрированный FDA для лечения неходжкинской лимфомы. Впрочем, высокая цена этого препарата не позволила ему получить широкого применения при лечении СКВ в нашей стране.

«Я знаю пароль, я вижу ориентир»

В конце 1990-х в биофармацевтической компании Human Genome Sciences (Роквилл, Мэриленд, США) открыли молекулярный путь, «сузив» который, можно в какой-то степени сдержать развитие СКВ. В этом пути участвует белок, получивший название «стимулятор B-лимфоцитов» (или BLyS), — цитокин из семейства фактора некроза опухолей. Было обнаружено, что ингибирование BLyS позволяет несколько сдержать разыгравшуюся иммунную систему и уменьшить число колоний B-лимфоцитов, производящих аутоантитела, атакующие здоровые ткани.

Исследователи, желая специфически блокировать BLyS, сделали ставку на человеческое моноклональное антитело, разработанное совместно с английской биотехнологической фирмой Cambridge Antibody Technology, и названное белимумаб (belimumab). В начале марта 2011 года американское Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) впервые за 56 лет одобрило препарат, предназначенный для специфического лечения системной красной волчанки. Эти препаратом стал Бенлиста — коммерческое название антитела белимумаба, производством которого уже занимается компания GlaxoSmithKline. До того FDA одобряла для терапии СКВ гидроксихлорохин — лекарство от малярии; было это в 1956 году.

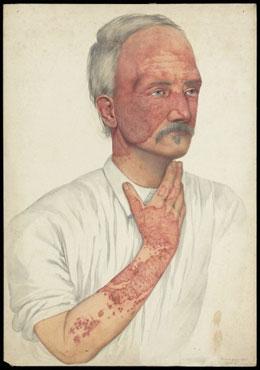

Рисунок 2. Человек, больной системной красной волчанкой (акварель 1902 года кисти Мэйбл Грин). Свое название заболевание получило ещё в средневековье, когда людям казалось, что характерная волчаночная сыпь на переносице напоминает волчьи укусы.

Дорога к этому свершению была долгой, потому что до 2009 года, когда белимумаб успешно прошел первые две фазы клинического тестирования, ещё ни одно лекарство против волчанки не добиралось до фазы III испытаний — рандомизированного мультицентрового исследования с участием большой популяции пациентов. (О процессе разработки лекарств и о клинических испытаниях см. «Драг-дизайн: как в современном мире создаются новые лекарства» [5].) Дело в том, что «строгая» система клинических проверок, основанная на идеологии доказательной медицины, просто не пропускала препараты-«кандидаты», оказывавшиеся на поверку просто неэффективными или опасными для здоровья пациентов.

«Под проекты разработки лекарств против волчанки было просто не получить финансирования, поскольку все знали, что эти разработки как одна проваливаются», — говорит Ричард Фьюри (Richard Furie), ревматолог из Нью-Йорка, руководивший клиническими исследованиями белимумаба. — «Люди открыто говорили: „вы никогда не добьетесь успеха [в клинических исследованиях]“» [6].

Целенаправленная терапия

Когда исследователи из Human Genome Sciences (HGS) открыли цитокин BLyS [7] на основе анализа генетической активности белых клеток крови, полной последовательности генома человека [8] еще не было. «Это было чудное время», — рассказал Дэвид Гилберт (David Hilbert), бывший руководитель исследований этой компании. — «Мы каждый день сидели над лимфоцитами и получали последовательности все новых и новых генов, про которые совершенно не было понятно, что они такое» [6].

В процессе исследования BLyS сотрудники HGS обнаружили, что количество этого цитокина сильно увеличивается при воспалении, а особенно — у больных волчанкой. Это была очень важная зацепка, хотя и было понятно с самого начала, что дорога предстоит нелёгкая, учитывая количество уже провалившихся клинических испытаний препаратов. Ситуация особенно осложнялась тем, что клинические проявления СКВ крайне разнообразны — от лёгкого дискомфорта у одних до тяжкого бремени на всю жизнь у других, — что и побудило, наверное, авторов «Доктора Хауса» включить волчанку в сериал в таком утрированном контексте.

Кстати, цитокину BLyS даже есть памятник, причем в процессе его синтеза на рибосоме: дочь основателя компании HGS, увлекающаяся молекулярной скульптурой [9], «позаимствовала» у отца белок для ваяния. Скульптура установлена в американском НИИ Колд Спринг Харбор.

Действие лекарств, селективно на молекулярном уровне «выключающих» некоторые ветви иммунитета, должно быть очень точным. Например, в 2008 закончились неудачей клинические испытания атацицепта (atacicept), ингибирующего не только BLyS, но и ещё один родственный белок. Тестирование на больных тяжелой формой волчанки — волчаночным нефритом — пришлось срочно прекратить из-за аномально высокого числа побочных инфекций у принимавших лекарство. Аналогичная ситуация была с антителом окрелизумабом (ocrelizumab), блокировавшим работу B-лимфоцитов по другому механизму.

Следующие на очереди

Белимумаб — только первое лекарство из находящихся на очереди в процессе тестирования у различных фармацевтических фирм (таких как Anthera, Eli Lilly и других). Часть разрабатываемых лекарств действуют также на BLyS, другие — ингибируют работу T-лимфоцитов, «атакуя» белок под «научным» названием B7-родственный белок, ещё один препарат ингибирует медиатор воспаления интерферон-γ. Самому же белимумабу пророчат светлое будущее — с точки зрения фармацевтических гигантов, это обозначает миллиардные продажи, выводящие препарат в заветный список «блокбастеров». Между прочим, это совершенно не обозначает полного излечения от болезни миллионам пациентов — эффективность препарата не такая уж и высокая (согласно официальной информации, помогает он одному пациенту из 11), тем более что тестирование проводили не на тяжелой форме заболевания [10]. Кроме того, белимумаб оказался неэффективен в лечении чернокожих пациентов. Впрочем, это все равно лучше, чем неспецифически «глушить» иммунитет пациентов. Жаль только, что большинству российских больных придется по старинке использовать преднизолон, хоть менее эффективный, но зато намного более дешевый, чем инновационный препарат «с пылу-жару».

Источник