Вопрос 10. Основные этапы биосинтеза холестерола, регуляция синтеза.

Холестерол — стероид, характерный только для животных организмов. Он синтезируется во многих тканях человека, но основное место синтеза — печень. В печени синтезируется более 50% холестерола, в тонком кишечнике — 15- 20%, остальной холестерол синтезируется в коже, коре надпочечников, половых железах. В сутки в организме синтезируется около 1 г холестерола; с пищей поступает 300-500 мг.

Холестерол выполняет много функций:

входит в состав всех мембран клеток и влияет на их свойства,

служит исходным субстратом в синтезе жёлчных кислот и стероидных гормонов.

Предшественники в метаболическом пути синтеза холестерола превращаются также в убихинон — компонент дыхательной цепи и долихол, участвующий в синтезе гликопротеинов.

Холестерол за счёт своей гидроксильной группы может образовывать эфиры с жирными кислотами. Этерифицированный холестерол преобладает в крови и запасается в небольших количествах в некоторых типах клеток, использующих его как субстрат для синтеза других веществ.

Обмен холестерола чрезвычайно сложен — только для его синтеза необходимо осуществление около 100 последовательных реакций. Всего в обмене холестерола участвует около 300 разных белков. Нарушения обмена холестерола приводят к одному из наиболее распространённых заболеваний — атеросклерозу. Накопление холестерола в организме приводит к развитию и другого распространённого заболевания — желчнокаменной болезни.

Реакции синтеза холестерола происходят в цитозоле клеток. Это один из самых длинных метаболических путей в организме человека.

Образование мевалоната

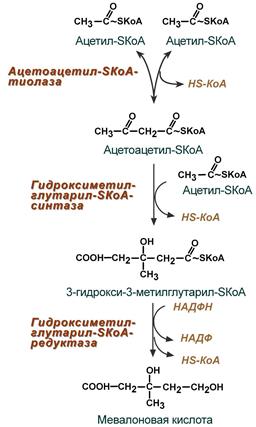

Сложный путь синтеза холестерола можно разделить на 3 этапа. Первый этап заканчивается образованием мевалоната (мевалоновой кислоты). Две молекулы ацетил-КоА конденсируются ферментом тиолазой с образованием ацетоацетил-КоА.

Фермент гидроксиметилглутарил-КоА-синтаза присоединяет третий ацетильный остаток с образованием ГМГ-КоА (3-гидрокси-3-метилглутарил-КоА). Эта последовательность реакций сходна с начальными стадиями синтеза кетоновых тел.

!Однако реакции синтеза кетоновых тел происходят в митохондриях печени, а реакции синтеза холестерола — в цитозоле клеток!

Следующая реакция, катализируемая ГМГ-КоА-редуктазой, является регуляторной в метаболическом пути синтеза холестерола.В этой реакции происходит восстановление ГМГ-КоА до мевалоната с использованием 2 молекул NADPH. Фермент ГМГ-КоА-редуктаза — гликопротеин, пронизывающий мембрану ЭР, активный центр которого выступает в цитозоль.

Образование сквалена

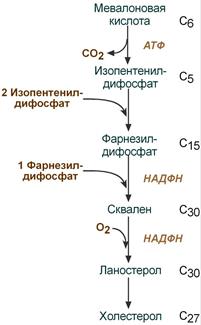

На втором этапе синтеза мевалонат превращается в пятиуглеродную изопреноидную структуру, содержащую пирофосфат — изопентенилпирофосфат. Продукт конденсации 2 изопреновых единиц — геранилпирофосфат. Присоединение ещё 1 изопреновой единицы приводит к образованию фарнезилпирофосфата — соединения, состоящего из 15 углеродных атомов. Две молекулы фарнезилпирофосфата конденсируются с образованием сквалена — углеводорода линейной структуры, состоящего из 30 углеродных атомов.

Образование холестерола

На третьем этапе синтеза холестерола сквален через стадию образования эпоксида ферментом циклазой превращается в молекулу ланостерола, содержащую 4 конденсированных цикла и 30 атомов углерода. Далее происходит 20 последовательных реакций, превращающих ланостерол в холестерол. На последних этапах синтеза от ланостерола отделяется 3 атома углерода, поэтому холестерол содержит 27 углеродных атомов.

У холестерола имеется насыщенная разветвлённая боковая цепь из 8 углеродных атомов в положении 17, двойная связь в кольце. В между атомами углерода в положениях 5 и 6, а также гидроксильная группа в положении 3.

В организме человека изопентенилпирофосфат также служит предшественником убихинона (KoQ) и долихола, участвующего в синтезе гликопротеинов.

В некоторых тканях гидроксильная группа холестерола этерифицируется с образованием более гидрофобных молекул — эфиров холестерола. Реакция катализируется внутриклеточным ферментом АХАТ (ацилКоА:холестеролаиилтрансферазой).

Реакция этерификации происходит также в крови в ЛПВП, где находится фермент ЛХАТ (лецитин:холестеролацилтрансфераза). Эфиры холестерола — форма, в которой они депонируются в клетках или транспортируются кровью. В крови около 75% холестерола находится в виде эфиров.

Регуляция синтеза холестерола

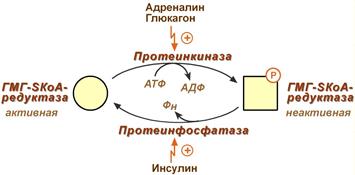

Регуляция обеспечивает баланс между синтезом и поглощением холестерина из пищи. Регуляция ключевого фермента синтеза холестерола (ГМГ-КоА-редуктазы) происходит разными способами.

Фосфорилирование/дефосфорилирование ГМГ-КоА-редуктазы. При увеличении соотношения инсулин/глюкагон этот фермент дефосфорилируется и переходит в активное состояние. Действие инсулина осуществляется через 2 фермента:

фосфатазу киназы ГМГ-КоА-редуктазы, которая превращает киназу в неактивное дефосфорилированное состояние;

фосфатазу ГМГ-КоА-редуктазы путём превращения её в дефосфорилированное активное состояние. Результатом этих реакций служит образование дефосфорилированной активной формы ГМГ-КоА-редуктазы.

Следовательно, в абсорбтивный период(Абсорбтивный период характеризуется временным повышением концентрации глюкозы, аминокислот и жиров в плазме крови. Клетки поджелудочной железы отвечают на это повышение усилением секреции инсулина и снижением секреции глюкагона) синтез холестерола увеличивается.

В постабсорбтивном состоянии глюкагон через протеинкиназу А стимулирует фосфорилирование ГМГ-КоА-редуктазы, переводя её в неактивное состояние. Это действие усиливается тем, что одновременно глюкагон стимулирует фосфорилирование и инактивацию фосфатазы ГМГ-КоА-редуктазы и фосфорилирование киназы ГМГ-КоА-редуктазы, удерживая, таким образом, ГМГ-КоА-редуктазу в фосфорилированном неактивном состоянии. В результате синтез холестерола в постабсорбтивном периоде и при голодании ингибируется.

Ингибирование синтеза ГМГ-КоА-редуктазы. Конечный продукт метаболического пути (холестерол) снижает скорость транскрипции гена ГМГ-КоА-редуктазы, подавляя таким образом собственный синтез. В печени активно идёт синтез жёлчных кислот из холестерола, поэтому и жёлчные кислоты (как конечные продукты синтеза) подавляют активность гена ГМГ-КоА-редуктазы. Так как молекула ГМГ-КоА-редуктазы существует около 3 ч после синтеза, то ингибирование синтеза этого фермента конечным продуктом метаболического пути (холестеролом) является эффективной регуляцией.

+Регуляция уровня внутриклеточного холестерина:

Стимулирование этерификации холестерина АХАТ при нарастании его в клетке.

Регуляция транскрипции гена ГМГ-КоА редуктазы с помощью белков, взаимодействующих со стерол-регулируемым элементом (SREBP).

Источник

Синтез холестерола должен быть согласован с его выведением

Синтез холестерола в организме составляет примерно 0,5-0,8 г/сут, примерно 50% образуется в печени, около 15% в кишечнике. Все клетки организма способны синтезировать холестерол. Поступление с пищей составляет около 0,4 г/сут.

Единственным реальным способом выведения холестерола является желчь – до 1 г/сут.

Биосинтез холестерола

Биосинтез холестерола происходит в эндоплазматическом ретикулуме. Источником всех атомов углерода в молекуле является ацетил-SКоА , поступающий сюда из митохондрий в составе цитрата, также как при синтезе жирных кислот. При биосинтезе холестерола затрачивается 18 молекул АТФ и 13 молекул НАДФН.

Образование холестерола идет более чем в 30 реакциях, которые можно сгруппировать в несколько этапов.

1. Синтез мевалоновой кислоты.

Первые две реакции синтеза совпадают с реакциями кетогенеза, но после синтеза 3-гидрокси-3-метилглутарил-SКоА вступает в действие фермент гидроксиметил-глутарил-SКоА-редуктаза (ГМГ-SКоА-редуктаза), образующая мевалоновую кислоту.

|  |