- Медикаментозная аутоиммунная гемолитическая анемия

- Содержание

- Определение и общие сведения ( в т.ч. эпидемиология) [ править ]

- Этиология и патогенез [ править ]

- Клинические проявления [ править ]

- Медикаментозная аутоиммунная гемолитическая анемия: Диагностика [ править ]

- Дифференциальный диагноз [ править ]

- Медикаментозная аутоиммунная гемолитическая анемия: Лечение [ править ]

- Иммунные гемолитические анемии

- Общие сведения

- Причины иммунных гемолитических анемий

- Классификация иммунных гемолитических анемий

- Симптомы иммунных гемолитических анемий

- Диагностика иммунных гемолитических анемий

- Лечение иммунных гемолитических анемий

- Гемолитическая анемия

- МКБ-10

- Общие сведения

- Причины

- Патогенез

- Классификация

- Симптомы

- Наследственные мембранопатии, ферментопении и гемоглобинопатии

- Приобретенные гемолитические анемии

- Осложнения

- Диагностика

- Лечение

- Прогноз и профилактика

Медикаментозная аутоиммунная гемолитическая анемия

Рубрика МКБ-10: D59.0

Содержание

Определение и общие сведения ( в т.ч. эпидемиология) [ править ]

Лекарственная аутоиммунная гемолитическая анемия

Лекарственная аутоиммунная гемолитическая анемия — это вариант аутоиммунной гемолитической анемии, которая возникает как реакция на лекарственные препараты и может быть обусловлена различными механизмами.

Медикаментозная аутоиммунная гемолитическая анемия встречается редко, годовая заболеваемость оценивается примерно в 1/1 000 000 человек. Медикаментозная аутоиммунная гемолитическая анемия чаще встречается у взрослых и очень редко встречается у детей, хотя сообщалось о некоторых смертельных случаях у детей. Лекарственная иммунная гемолитическая анемия составляет около 20% от всех приобретенных иммунных гемолитических анемий.

Этиология и патогенез [ править ]

На сегодняшний день лекарственную аутоиммунную гемолитическую анемию вызывают около 100 различных препаратов, в том числе: цефалоспорины (в основном цефотетан и цефтриаксон), леводопа, метилдопа, пенициллин и его производные, хинидин и некоторые нестероидные противовоспалительные препараты.

Лекарственные средства, вызывающие аутоиммунную гемолитическую анемию: (см. табл. 16.3).

а. Образование иммунных комплексов. Иммунные комплексы, состоящие из лекарственного средства и антитела, неспецифически связываются с мембранами эритроцитов с последующей активацией комплемента. Прямая проба Кумбса с антителами к комплементу обычно положительна, а с антителами к IgG — отрицательна. Антитела к препарату можно обнаружить с помощью инкубации сыворотки больного с нормальными эритроцитами в присутствии комплемента и данного препарата. Большинство случаев лекарственной иммунной гемолитической анемии обусловлены именно этим механизмом (см. табл. 16.3). Повторное назначение препарата даже в небольшой дозе вызывает острый внутрисосудистый гемолиз, проявляющийся гемоглобинемией, гемоглобинурией и ОПН.

б. Образование цитотоксических антител. При связывании с эритроцитами препарат становится иммуногенным и стимулирует образование антител, обычно IgG. Положительна лишь прямая проба Кумбса с антителами к иммуноглобулинам. Антитела к препарату определяют следующим образом. После инкубации нормальных эритроцитов с этим препаратом их смешивают с сывороткой больного. При наличии антител к препарату развивается гемолиз. Классическим примером иммунной гемолитической анемии, вызванной цитотоксическими антителами, служит анемия при применении бензилпенициллина. Она возникает редко и только при назначении препарата в высоких дозах (более 10 млн ед/сут в/в): прямая проба Кумбса с антителами к иммуноглобулинам положительна примерно у 3% больных, гемолиз развивается еще реже. Бензилпенициллин вызывает внесосудистый гемолиз. Появление IgG к бензилпенициллину не связано с аллергией к пенициллинам, обусловленной IgE.

в. Некоторые лекарственные средства, например цефалоспорины, вызывают агрегацию неспецифических IgG и комплемента, хотя это редко сопровождается гемолитической анемией. Прямая проба Кумбса может быть положительной, непрямая проба Кумбса всегда отрицательна.

г. Образование аутоантител. Лекарственные средства могут стимулировать образование аутоантител к антигенам системы Rh. Вероятно, это происходит за счет угнетения активности T-супрессоров и пролиферации клонов B-лимфоцитов, продуцирующих соответствующие антитела. Прямая проба Кумбса с антителами к иммуноглобулинам положительна. Инкубация сыворотки больного с нормальными эритроцитами в отсутствие лекарственного средства приводит к абсорбции IgG на эритроцитах. Синтез аутоантител к эритроцитам вызывают метилдопа, леводопа и мефенамовая кислота. Прямая проба Кумбса положительна примерно у 15% больных, принимающих метилдопу, однако гемолитическая анемия развивается менее чем у 1% больных. Влияние метилдопы на образование аутоантител к эритроцитам, по-видимому, дозозависимо. Анемия развивается постепенно, в течение нескольких месяцев применения препарата, и обусловлена внесосудистым гемолизом.

Клинические проявления [ править ]

Медикаментозная аутоиммунная гемолитическая анемия проявляется анемией, сопровождаемой гемолизом, физикальный осмотр может выяыить увеличение селезенки.

Медикаментозная аутоиммунная гемолитическая анемия: Диагностика [ править ]

Дифференциальный диагноз [ править ]

Важно рассматривать лекарственную аутоиммунную гемолитическую анемия, когда пациент серологически демонстрирует картину аутоиммунной гемолитической анемии теплого или холодного типа, чтобы избежать ошибочного диагноза.

Медикаментозная аутоиммунная гемолитическая анемия: Лечение [ править ]

Первый и наиболее важный этап лечения лекарственной иммунной гемолитической анемии — отмена препарата, вызвавшего ее. Пациентам также можно назначить в/в иммуноглобулин и преднизолон для снижения иммунного ответа. В тяжелых случаях может потребоваться переливание крови.

При гемолизе, вызванном иммунными комплексами, после этого быстро наступает выздоровление. В тяжелых случаях наблюдается ОПН. При гемолизе, вызванном аутоантителами, выздоровление более медленное (обычно несколько недель). Проба Кумбса может оставаться положительной в течение 1—2 лет. Смертельный исход наблюдается редко, но есть сообщения, особенно у детей при приеме Действующие вещества:Цефотетан|цефотетана]] и цефтриаксона.

Источник

Иммунные гемолитические анемии

Иммунные гемолитические анемии – группа заболеваний, обусловленных повышенным разрушением эритроцитов вследствие выработки антител против неизмененных красных кровяных телец или гаптенов, появившихся на мембране эритроцита. Различают изоиммунные, трансиммунные, гетерогенные и аутоиммунные гемолитические анемии. Клинические признаки: бледность или желтушность кожных покровов, умеренное увеличение печени и селезенки, боли в поясничной области, одышка и другие симптомы. Диагностика основана на изучении клинических данных, результатов лабораторных и инструментальных исследований. Лечение: гемотрансфузии, введение препаратов крови и кортикостероидов, иногда – спленэктомия.

Общие сведения

Иммунные гемолитические анемии – группа заболеваний, характеризующихся повреждением и преждевременной гибелью эритроцитов или эритрокариоцитов в связи с развитием иммунной реакции с участием IgG и IgM или иммунных лимфоцитов. Основные факторы, вызывающие разрушение эритроцитов – аутоиммунный процесс, гемотрансфузионные осложнения, эритробластоз плода и гемолиз, обусловленный действием некоторых лекарственных средств.

Гемолиз может происходить в самом кровеносном русле или вне сосудов: в печени, селезенке, костном мозге. В результате массовой гибели красных кровяных телец развиваются анемический и желтушный синдромы, свидетельствующие о нарушении функции печени, почек, дыхательной системы, системы кровообращения, других органов и систем организма. По данным статистики, распространенность иммунных гемолитических анемий составляет примерно 1 случай на 70-80 тысяч населения.

Причины иммунных гемолитических анемий

Возникновение этой группы заболеваний связано с воздействием различных неблагоприятных факторов внешней и внутренней среды, приводящих к развитию иммунных реакций против собственных эритроцитов. Чаще всего встречается аутоиммунный механизм, при котором происходит выработка антител против неизмененных естественных антигенов мембраны эритроцитов, находящихся в кровяном русле, или их предшественников – эритрокариоцитов костного мозга. Первичный причинный фактор, вызывающий разрушение эритроцитов, неизвестен (идиопатическая форма).

При вторичных анемиях патологический процесс развивается на фоне хронического лимфолейкоза, лимфомы, антифосфолипидного синдрома или иммунодефицитных состояний. Чаще встречается тепловая форма аутоиммунной анемии, при которой внутренняя среда организма имеет нормальные температурные параметры, а на эритроцитах располагаются иммуноглобулины класса G и компоненты комплемента C3 и C4. Красные кровяные тельца разрушаются макрофагами в печени и селезенке. Менее распространенная холодовая форма может быть идиопатической или вторичной, связанной с инфекцией (инфекционным мононуклеозом и микоплазменной пневмонией), переохлаждением и лимфопролиферативными заболеваниями у больных старше 60 лет. Реакция антиген-антитело с гемолизом развивается в периферическом кровяном русле, где температура опускается ниже 32 градусов.

Иммунная гемолитическая анемия может возникать при фиксации на мембране эритроцита фрагмента, имеющего лекарственное, вирусное или бактериальное происхождение (гетероиммунная форма). Образовавшиеся гаптены превращают красные кровяные тельца в чужеродные клетки-мишени для иммунной системы, что в итоге приводит к гемолизу. Чаще всего такую реакцию вызывают антибиотики из группы пенициллинов, цефалоспоринов и тетрациклинов, противотуберкулезные препараты, анальгетики и антиаритмические средства.

Изоиммунная форма встречается при несовместимости крови матери и плода по группе крови или резус-фактору. При этом антиэритроцитарные антитела матери через плаценту проникают к плоду и вызывают разрушение эритроцитов. Подобный механизм наблюдается и при переливании (гемотрансфузии) несовместимой крови от донора пациенту.

Классификация иммунных гемолитических анемий

Выделяют изоиммунные, трансиммунные, гетерогенные и аутоиммунные гемолитические анемии.

- К изоиммунным вариантам заболевания относятся посттрансфузионные осложнения, связанные с непереносимостью крови донора или неправильным соблюдением процедуры трансфузии, а также гемолитическая болезнь новорожденных.

- При трансиммунных анемиях гемолиз возникает при попадании к плоду через плаценту антител от матери, болеющей аутоиммунной анемией.

- Гетероиммунная (гаптеновая) анемия – результат изменения мембраны эритроцита при воздействии вирусов или лекарственных препаратов.

- Аутоиммунные гемолитические анемии (с тепловыми и холодовыми агглютининами).

Симптомы иммунных гемолитических анемий

Болезнь чаще начинается остро: повышается температура тела, появляется озноб, головная боль и головокружение, одышка, боли в эпигастральной области и пояснице. Кожные покровы становятся бледными, затем желтушными, могут появиться геморрагии, увеличивается селезенка, печень, цвет мочи становится темным.

При холодовой форме иммунной гемолитической анемии нередко нарушается периферическое кровообращение с развитием синдрома Рейно, посинением и отечностью кожных покровов кистей рук, лица, ушных раковин. В некоторых случаях нарушение кровоснабжения тканей конечностей может привести к развитию гангрены пальцев стоп.

Тяжелое течение эритробластоза плода характеризуется развитием ядерной желтухи с поражением центральной нервной системы – билирубиновой энцефалопатии. При этом отмечается вялость, заторможенность, снижение аппетита, частые срыгивания, судорожный синдром. При пальпации обнаруживают увеличение селезенки, печени, периферических лимфоузлов.

Диагностика иммунных гемолитических анемий

Чтобы установить правильный диагноз, определить форму заболевания, необходимо тщательное обследование пациента со сбором анамнеза, проведением клинического физикального осмотра врачом-гематологом, аллергологом-иммунологом, инфекционистом, ревматологом и другими специалистами. Уже на этапе осмотра можно обнаружить бледность, желтушность кожных покровов и слизистых, пропальпировать увеличенную селезенку и печень. Выраженность спленомегалии и гепатомегалии уточняется при проведении ультразвукового исследования (УЗИ печени и селезенки).

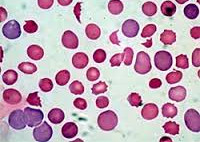

Лабораторная диагностика подтверждает наличие нормо- или гипохромной (реже – гиперхромной) анемии, ретикулоцитоза, увеличение СОЭ, гипербилирубинемию. В анализе мочи может выявляться протеинурия, уробилинемия, гемоглобинурия. При исследовании пунктата костного мозга обнаруживаются признаки гиперплазии за счет активации эритропоэза. При гемолитической болезни новорожденных выявляется выраженный эритробластоз (100-150 тысяч в 1 мкл).

Диагноз аутоиммунной гемолитической анемии подтверждается положительной прямой пробой Кумбса (прямым антиглобулиновым тестом) или полибреновым тестом (сенсибилизированная проба Кумбса). Дифференциальная диагностика проводится с другими иммунными болезнями, различными формами анемий, гемобластозами, тяжелыми отравлениями, болезнями печени и почек.

Лечение иммунных гемолитических анемий

Лечебная тактика различается при различных формах болезни. При аутоиммунном характере гемолиза с тепловыми антигенами проводится введение высоких доз иммуноглобулина, кортикостероидов, иногда — циклофосфамида и других иммуносупрессивных препаратов. Возможно применение плазмафереза. При неэффективности консервативной терапии рекомендуется проведение спленэктомии. При холодовой иммунной гемолитической анемии используется введение моноклональных антител (ритуксимаба), плазмаферез, трансфузия индивидуально подобранных, отмытых и подогретых эритроцитов.

При эритробластозе плода проводится дезинтоксикационная терапия, переливание крови или эритроцитарной массы. При пострансфузионных осложнениях необходимо проведение неотложных противошоковых мероприятий, борьба с синдромом диссеминированного внутрисосудистого свертывания.

Источник

Гемолитическая анемия

Гемолитическая анемия – патология эритроцитов, отличительным признаком которой является ускоренное разрушение красных кровяных телец с высвобождением повышенного количества непрямого билирубина. Для данной группы заболеваний типично сочетание анемического синдрома, желтухи и увеличения размеров селезенки. В процессе диагностики исследуется общий анализ крови, уровень билирубина, анализ кала и мочи, УЗИ органов брюшной полости; проводится биопсия костного мозга, иммунологические исследования. В качестве методов лечения используется медикаментозная, гемотрансфузионная терапия; при гиперспленизме показана спленэктомия.

МКБ-10

Общие сведения

Гемолитическая анемия (ГА) — малокровие, обусловленное нарушением жизненного цикла эритроцитов, а именно преобладанием процессов их разрушения (эритроцитолиза) над образованием и созреванием (эритропоэзом). Данная группа анемий очень обширна. Их распространенность неодинакова в различных географических широтах и возрастных когортах; в среднем патология встречается у 1% населения. Среди прочих видов анемий на долю гемолитических приходится 11%. Патология характеризуется укорочением жизненного цикла эритроцитов и их распадом (гемолизом) раньше времени (через 14-21 день вместо 100-120 суток в норме). При этом разрушение эритроцитов может происходить непосредственно в сосудистом русле (внутрисосудистый гемолиз) или в селезенке, печени, костном мозге (внесосудистый гемолиз).

Причины

Этиопатогенетическую основу наследственных гемолитических синдромов составляют генетические дефекты мембран эритроцитов, их ферментных систем либо структуры гемоглобина. Данные предпосылки обусловливают морфофункциональную неполноценность эритроцитов и их повышенное разрушение. Гемолиз эритроцитов при приобретенных анемиях наступает под влиянием внутренних факторов или факторов окружающей среды, среди которых:

- Аутоиммунные процессы. Образование антител, агглютинирующих эритроциты, возможно при гемобластозах (остром лейкозе, хроническом лимфолейкозе, лимфогранулематозе), аутоиммунной патологии (СКВ, неспецифическом язвенном колите), инфекционных заболеваниях (инфекционном мононуклеозе, токсоплазмозе, сифилисе, вирусной пневмонии). Развитию иммунных гемолитических анемий могут способствовать посттрансфузионные реакции, профилактическая вакцинация, гемолитическая болезнь плода.

- Токсическое действие на эритроциты. В ряде случаев острому внутрисосудистому гемолизу предшествует отравление мышьяковистыми соединениями, тяжелыми металлами, уксусной кислотой, грибными ядами, алкоголем и др. Вызывать разрушение клеток крови может прием определенных лекарств (противомалярийных препаратов, сульфаниламидов, производных нитрофуранового ряда, анальгетиков).

- Механическое повреждение эритроцитов. Гемолиз эритроцитов может наблюдаться при тяжелых физических нагрузках (длительной ходьбе, беге, лыжном переходе), при ДВС-синдроме, малярии, злокачественной артериальной гипертензии, протезировании клапанов сердца и сосудов, проведении гипербарической оксигенации, сепсисе, обширных ожогах. В этих случаях под действием тех или иных факторов происходит травматизация и разрыв мембран изначально полноценных эритроцитов.

Патогенез

Центральным звеном патогенеза ГА является повышенное разрушение эритроцитов в органах ретикулоэндотелиальной системы (селезенке, печени, костном мозге, лимфатических узлах) или непосредственно в сосудистом русле. При аутоиммунном механизме анемии происходит образование антиэритроцитарных АТ (тепловых, холодовых), которые вызывают ферментативный лизис мембраны эритроцитов. Токсические вещества, являясь сильнейшими окислителями, разрушают эритроцит за счет развития метаболических, функциональных и морфологических изменений оболочки и стромы красных кровяных телец. Механические факторы оказывают прямое воздействие на клеточную мембрану. Под влиянием этих механизмов из эритроцитов выходят ионы калия и фосфора, а внутрь поступают ионы натрия. Клетка разбухает, при критическом увеличении ее объема наступает гемолиз. Распад эритроцитов сопровождаются развитием анемического и желтушного синдромов (так называемой «бледной желтухой»). Возможно интенсивное окрашивание кала и мочи, увеличение селезенки и печени.

Классификация

В гематологии гемолитические анемии подразделяются на две большие группы: врожденные (наследственные) и приобретенные. Наследственные ГА включают следующие формы:

- эритроцитарные мембранопатии (микросфероцитоз – болезнь Минковского-Шоффара, овалоцитоз, акантоцитоз) – анемии, обусловлены структурными аномалиями мембран эритроцитов

- ферментопении (энзимопении) – анемии, вызванные дефицитом тех или иных ферментов (глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, пируваткиназы и др.)

- гемоглобинопатии— анемии, связанные с качественными нарушениями структуры гемоглобина или изменением соотношения его нормальных форм (талассемия, серповидно-клеточная анемия).

Приобретенные ГА подразделяются на:

- мембранопатии приобретенные (пароксизмальная ночная гемоглобинурия – б-нь Маркиафавы-Микели, шпороклеточная анемия)

- иммунные (ауто- и изоиммунные) – обусловлены воздействием антител

- токсические – анемии, обусловленные воздействием химических веществ, биологических ядов, бактериальных токсинов

- механические — анемии, вызванные механическим повреждением структуры эритроцитов (тромбоцитопеническая пурпура, маршевая гемоглобинурия)

Симптомы

Наследственные мембранопатии, ферментопении и гемоглобинопатии

Наиболее распространенной формой данной группы анемий является микросфероцитоз, или болезнь Минковского-Шоффара. Наследуется по аутосомно-доминантному типу; обычно прослеживается у нескольких представителей семьи. Дефектность эритроцитов обусловлена дефицитом в мембране актомиозиноподобного белка и липидов, что приводит к изменению формы и диаметра эритроцитов, их массивному и преждевременному гемолизу в селезенке. Манифестация микросфероцитарной ГА возможна в любом возрасте (в младенчестве, юношестве, старости), однако обычно проявления возникают у детей старшего возраста и подростков. Тяжесть заболевания варьирует от субклинического течения до тяжелых форм, характеризующихся часто повторяющимися гемолитическими кризами. В момент криза нарастает температура тела, головокружение, слабость; возникают боли в животе и рвота.

Основным признаком микросфероцитарной гемолитической анемии служит желтуха различной степени интенсивности. Вследствие высокого содержания стеркобилина кал становится интенсивно окрашенным в темно-коричневый цвет. У пациентов с болезнь Минковского-Шоффара наблюдается склонность к образованию камней в желчном пузыре, поэтому часто развиваются признаки обострения калькулезного холецистита, возникают приступы желчной колики, а при закупорке холедоха конкрементом — обтурационная желтуха. При микросфероцитозе во всех случаях увеличена селезенка, а у половины пациентов – еще и печень. Кроме наследственной микросфероцитарной анемии, у детей часто встречаются другие врожденные дисплазии: башенный череп, косоглазие, седловидная деформация носа, аномалии прикуса, готическое нёбо, полидактилия или брадидактилия и пр. Пациенты среднего и пожилого возраста страдают трофическими язвами голени, которые возникают в результате гемолиза эритроцитов в капиллярах конечностей и плохо поддаются лечению.

Энзимопенические анемии связаны с недостатком определенных ферментов эритроцитов (чаще — Г-6-ФД, глутатион-зависимых ферментов, пируваткиназы и др). Гемолитическая анемия может впервые заявлять о себе после перенесенного интеркуррентного заболевания или приема медикаментов (салицилатов, сульфаниламидов, нитрофуранов). Обычно заболевание имеет ровное течение; типична «бледная желтуха», умеренная гепатоспленомегалия, сердечные шумы. В тяжелых случаях развивается ярко выраженная картина гемолитического криза (слабость, рвота, одышка, сердцебиение, коллаптоидное состояние). В связи с внутрисосудистым гемолизом эритроцитов и выделением гемосидерина с мочой последняя приобретает темный (иногда черный) цвет. Особенностям клинического течения гемоглобинопатий — талассемии и серповидно-клеточной анемии посвящены самостоятельные обзоры.

Приобретенные гемолитические анемии

Среди различных приобретенных вариантов чаще других встречаются аутоиммунные анемии. Для них общим пусковым фактором выступает образование антител к антигенам собственных эритроцитов. Гемолиз эритроцитов может носить как внутрисосудистый, так и внутриклеточный характер. Гемолитический криз при аутоиммунной анемии развивается остро и внезапно. Он протекает с лихорадкой, резкой слабостью, головокружением, сердцебиением, одышкой, болями в эпигастрии и пояснице. Иногда острым проявлениям предшествуют предвестники в виде субфебрилитета и артралгий. В период криза стремительно нарастает желтуха, не сопровождающаяся кожным зудом, увеличивается печень и селезенка. При некоторых формах аутоиммунных анемий больные плохо переносят холод; в условиях низких температур у них может развиваться синдром Рейно, крапивница, гемоглобинурия. Вследствие недостаточности кровообращения в мелких сосудах возможны осложнения в виде гангрены пальцев ног и рук.

Токсические анемии протекают с прогрессирующей слабостью, болями в правом подреберье и поясничной области, рвотой, гемоглобинурией, высокой температурой тела. Со 2-3 суток присоединяется желтуха и билирубинемия; на 3-5 сутки возникает печеночная и почечная недостаточность, признаками которых служат гепатомегалия, ферментемия, азотемия, анурия. Отдельные виды приобретенных гемолитических анемий рассмотрены в соответствующих статьях: «Гемоглобинурия» и «Тромбоцитопеническая пурпура», «Гемолитическая болезнь плода».

Осложнения

Каждый вид ГА имеет свои специфические осложнения: например, ЖКБ – при микросфероцитозе, печеночная недостаточность – при токсических формах и т.д. К числу общих осложнений относятся гемолитические кризы, которые могут провоцироваться инфекциями, стрессами, родами у женщин. При остром массивном гемолизе возможно развитие гемолитической комы, характеризующейся коллапсом, спутанным сознанием, олигурией, усилением желтухи. Угрозу жизни больного несут ДВС-синдром, инфаркт селезенки или спонтанный разрыв органа. Неотложной медицинской помощи требуют острая сердечно-сосудистая и почечная недостаточность.

Диагностика

Определение формы ГА на основе анализа причин, симптоматики и объективных данных относится к компетенции гематолога. При первичной беседе выясняется семейный анамнез, частота и тяжесть протекания гемолитических кризов. В процессе осмотра оценивается окраска кожных покровов, склер и видимых слизистых, производится пальпация живота для оценки величины печени и селезенки. Сплено- и гепатомегалия подтверждается при проведении УЗИ печени и селезенки. Лабораторный диагностический комплекс включает:

- Исследование крови. Изменения в гемограмме характеризуются нормо- или гипохромной анемией, лейкопенией, тромбоцитопенией, ретикулоцитозом, ускорением СОЭ. В биохимических пробах крови определяется гипербилирубинемия (увеличение фракции непрямого билирубина), увеличение активности лактатдегидрогеназы. При аутоиммунных анемиях большое диагностическое значение имеет положительная проба Кумбса.

- Анализы мочи и кала. Исследование мочи выявляет протеинурию, уробилинурию, гемосидеринурию, гемоглобинурию. В копрограмме повышено содержание стеркобилина.

- Миелограмму. Для цитологического подтверждения выполняется стернальная пункция. Исследование пунктата костного мозга обнаруживает гиперплазию эритроидного ростка.

В процессе дифференциальной диагностики исключаются гепатиты, цирроз печени, портальная гипертензия, гепатолиенальный синдром, порфирии, гемобластозы. Пациента консультируют гастроэнтеролог, клинический фармаколог, инфекционист и другие специалисты.

Лечение

Различные формы ГА имеют свои особенности и подходы к лечению. При всех вариантах приобретенной гемолитической анемии необходимо позаботиться об устранении влияния гемолизирующих факторов. Во время гемолитических кризов больным необходимы инфузии растворов, плазмы крови; витаминотерапия, по необходимости – гормоно- и антибиотикотерапия. При микросфероцитозе единственно эффективным методом, приводящим к 100 % прекращению гемолиза, является спленэктомия.

При аутоиммунной анемии показана терапия глюкокортикоидными гормонами (преднизолоном), сокращающая или прекращающая гемолиз. В некоторых случаях требуемый эффект достигается назначением иммунодепрессантов (азатиоприна, 6-меркаптопурина, хлорамбуцила), противомалярийных препаратов (хлорохина). При резистентных к медикаментозной терапии формах аутоиммунной анемии выполняется спленэктомия. Лечение гемоглобинурии предполагает переливание отмытых эритроцитов, плазмозаменителей, назначение антикоагулянтов и антиагрегантов. Развитие токсической гемолитической анемии диктует необходимость проведения интенсивной терапии: дезинтоксикации, форсированного диуреза, гемодиализа, по показаниям – введение антидотов.

Прогноз и профилактика

Течение и исход зависят от вида анемии, тяжести протекания кризов, полноты патогенетической терапии. При многих приобретенных вариантах устранение причин и полноценное лечение приводит к полному выздоровлению. Излечения врожденных анемий добиться нельзя, однако возможно достижение длительной ремиссии. При развитии почечной недостаточности и других фатальных осложнений прогноз неблагоприятен. Предупредить развитие ГА позволяет профилактика острых инфекционных заболеваний, интоксикаций, отравлений. Запрещается бесконтрольное самостоятельное использование лекарственных препаратов. Необходимо тщательная подготовка пациентов к гемотрансфузиям, вакцинации с проведением всего комплекса необходимых обследований.

Источник