Медицинские интернет-конференции

Языки

Лекарственная болезнь у детей

Резюме

Ключевые слова

Обзор

На каждой шестой госпитальной койке в США лежит пациент, страдающий от последствий приема лекарств. В России такой статистики не ведется, но, судя по всему, и у нас эта проблема стоит достаточно остро. Ведь в медицине уже давно существует термин «лекарственная болезнь». По статистике ежегодно во всем мире эта болезнь приводит к появлению различных заболеваний у 2 миллионов человек и становится причиной смерти около 100 тысяч человек. Как считают исследователи, если бы врач своевременно учел взаимодействие нескольких лекарств, обратил бы внимание на индивидуальные особенности пациента и, если бы сам пациент сообщил об имеющейся у него аллергии на тот или иной препарат, то в половине случаев такие последствия могли бы быть предотвращены.

Все медикаментозные осложнения разделяются на следующие группы:

- истинно побочные действия лекарственных препаратов,

- токсические эффекты лекарственных препаратов,

- осложнения, связанные с внезапной отменой лекарственного препарата,

- индивидуальная непереносимость лекарственного препарата.

1. Побочное действие лекарств — нежелательное действие лекарственного препарата, обусловленное его структурой и свойствами, которое он оказывает на организм наряду с основными эффектами.

2. Токсические эффекты лекарств могут быть обусловлены:

- передозировкой,

- ускоренным насыщением организма,

- быстрым введением средних и даже минимальных доз,

- недостаточной функцией органов выделения,

- нарушением процессов обезвреживания лекарств в организме (при первичной печеночной недостаточности).

3. Осложнения вследствие быстрой отмены лекарств:

- синдром отмены, абстиненция;

- обострение тех симптомов, для устранения которых было проведено лечение.

4. Индивидуальная непереносимость лекарств — необычная извращенная реакция организма на обычные дозы лекарств, безвредные для большинства людей. Индивидуальная непереносимость — это болезнь измененной реактивности организма. К индивидуальной непереносимости относятся идиосинкразия и аллергические реакции.

Идиосинкразия — генетически обусловленное, своеобразное реагирование на данное лекарство при первом его приеме. Причиной идиосинкразии является недостаточное количество или низкая активность ферментов. Например, недостаток фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы при лечении хинидином, СА, аспирином, пиразалонами или антибиотиками может приводить к развитию гемолитической анемии.

Аллергические реакции — наиболее частая форма непереносимости лекарственных препаратов. Под аллергией в настоящее время понимают измененную реактивность организма на действие данного вещества вследствие наследственной высокой чувствительности организма.

Лекартсвенная болезнь (ЛБ) — это одна из наиболее значимых клинических форм аллергической реакции организма на медикаменты.

Стадии аллергических проявлений:

- преиммунологическая — образование полных (полноценных) аллергенов (антигенов),

- иммунологическая – в тканях шоковых органов происходит реакция антиген-антитело. Реакция эта строго специфична и вызывается только введением специфического аллергена;

- патохимическая — в результате образования комплекса антиген-антитело высвобождается до 20 биологических активных веществ – БАВ (гистамин, гепарин, серотонин и др.). Реакция неспецифична;

- патофизиологическая — проявляется действием БАВ на различные органы и ткани.

Типы аллергических реакций:

- реакция немедленного типа связана с наличием в крови циркулирующих антител. Эта реакция возникает через 30-60 минут после введения лекарственного препарата и характеризуется острыми проявлениями: местным лейкоцитозом, эозинофилией;

- реакция замедленного типа обусловлена наличием антител в тканях и органах, сопровождается местным лимфоцитозом, возникает через 1-2 суток после приема лекарственного препарата.

Классификация аллергических реакций по патогенетическому принципу:

1) Истинные (аллергические) реакции подразделяются на химергические (В-зависимые) и китергические (Т-зависимые)

а) химергические реакции вызываются взаимодействием антигена с антителами, образование которых связано с В-лимфоцитами;

б) китергические реакции вызываются соединением аллергена с сенсибилизирован-ными лимфоцитами.

2) Ложные (псевдоаллергические, не иммунологические) реакции — не имеют иммунологической стадии в своем развитии.

Свойства лекарств, имеющих общую детерминанту:

- пенициллины (природные и полусинтетические — карбенициллин, оксациллин, цефалоспорины) имеют общую детерминанту — бета-лактамное кольцо. Если у больного положительная аллергическая реакция на природные пенициллины, то ему нельзя назначать бета-лактамы;

- новокаин, парааминосалициловая кислота и СА имеют общую детерминанту — анилин (фениламин);

- пероральные гипогликемические препараты (бутамид, букарбан, хлорпропамид), дизурические тиазидовые (гипотиазид, фуросемид) и ингибиторы карбоангидразы (диакарб) имеют общую детерминанту — бензол-сульфонамидную группу;

- йодид натрия или калия, р-р Люголя, йодсодержащие контрастные препараты имеют общую детерминанту — йод;

- нейролептики (аминазин); противогистаминные (дипразин, пипольфен), коронарорасширяющие (хлорацизин) и антиаритмические (этмозин) препараты ; метиленовый синий и антидепресанты имеют общую детерминанту — группу фенотиазинов.

Особенности лекарственной аллергии у детей:

- зависимость аллергии от вида лекарственного препарата или от т. н. индекса сенсибилизации (например, у препарата фениэтилгидантоин он составляет 80-90%, а у пенициллина — 0,3-3%);

- развитие лекарственной аллергии зависит от индивидуальных способностей организма и генетических факторов;

- дети реже страдают лекарственной аллергией, чем взрослые;

- чаще лекарственная аллергия развивается у больных (т.е. на фоне основного заболевания — СКВ, бронхиальной астмы и др.), чем у здоровых детей;

- для развития лекарственной аллергии большое значение имеет предшествующая сенсибилизация, особенно веществами белковой природы.

Для развития ЛБ (аллергии) необходимы 3 ступени:

I. Превращение лекарственного препарата в такую форму, которая может реагировать с белками.

II. Превращение лекарственного препарата в такую форму, которая может реагировать с белками организма с образованием полноценного антигена.

III. Иммунная реакция организма на этот комплекс, ставший чужеродным, в виде синтеза антител через образование иммуноглобулинов.

Факторы развития ЛБ:

- бесконтрольное применение лекарственных препаратов как врачами, так и самими больными;

- наличие основного заболевания изменяет реактивность организма, что обуславливает неожидаемые эффекты при применении лекарств;

- полипрагмазия, создающая условия для поливалентной сенсибилизации;

- неполноценное питание может изменять реактивность организма и переносимость лекарственных препаратов;

- возрастное снижение участия энзимных систем в расщеплении и обезвреживании некоторых веществ (например, более высокая чувствительность детей к барбитуратам и салицилатам);

- генетическая обусловленность ряда лекарственных поражений;

- степень и темп сенсибилизации отчасти зависит от путей введения лекарств (местные аппликации и ингаляции наиболее часто вызывают сенсибилизацию; при в/в введении сенсибилизация организма меньше, чем при в/м и в/к).

Наиболее частые причины ЛБ у детей:

- антибиотики — 33 %,

- сыворотки и вакцины — 22 %,

- транквилизаторы — 13 %,

- гормоны — 9 %,

- анальгетики — 4 %,

- сульфаниламиды — 4 %,

- психофармакологические средства — 3 %,

- спазмолитические препараты — 2 %,

- анестетики, хинин, хинидин, салицилаты, витамины и др. — до 10 %.

Классификация ЛБ:

1) Острые формы: анафилактический шок, бронхиальная астма, острая гемолитическая анемия, отек Квинке, вазомоторный ринит.

2) Затяжные формы: сывороточная болезнь, лекарственные васкулиты, синдром Лайела и др.

3) Легкая форма — зуд, отек Квинке, крапивница. Симптомы исчезают через 3 дня после назначения антигистаминных препаратов.

4) Средне-тяжелая форма — крапивница, экзематозный дерматит, многоформная эритема, лихорадка до 39о С, поли- или моноартрит, токсико-аллергический миокардит. Симптомы исчезают через 4-5 дней, но требуют назначения глюкокортикоидов в средних дозах 20-40 мг в сутки.

5) Тяжелая форма — анафилактический шок, эксфолиативный дерматит, синдром Лайела, поражение внутренних органов (миокардит с расстройствами ритма, нефротический синдром). Все симптомы исчезают через 7-10 дней после сочетанного назначения ГК, иммуномодуляторов и антигистаминных препаратов.

Диагностика ЛБ:

1) Тщательно собранный аллергологический анамнез. Следует учитывать, что многие больные не считают за лекарства те препараты, которые они принимают ежедневно (слабительные, седативные, глазные капли, капли в нос, анальгетики).

2) Элиминационные пробы — заключаются в отмене всех лекарственных препаратов.

3) Кожные аллергические пробы (в/к, скарификационные, аппликационные) — дают резко положительную реакцию с определенными лекарственными аллергенами.

4) Провокационные пробы (назальные, ингаляционные, конъюнктивальные).

5) Базофильный тест.

6) Реакция гемагглюцинации — заключается в агглютинации сывороткой больного эритроцитов, нагруженных аллергеном.

7) РБТЛ (реакция бласттрансформации лимфоцитов) — диагностика аллергической реакции замедленного типа. После инкубации лимфоцитов больного с предполагаемым аллергеном судят о степени трансформации лимфоцитов по критериям морфологии или по синтезу ДНК или РНК с использованием изотопной метки.

Принципы лечения ЛБ:

- режим постельный,

- диета нераздражающая, с достаточным введением жидкости;

- отмена приема всех медикаментов,

- десенсибилизирующая терапия (хлористый кальций, антигистаминные средства, ГК);

- специфическая гипосенсибилизация малоэффективна;

- симптоматическая терапия.

Принципы лечения острой аллергической реакции:

- прекращение поступления аллергена (на конечность — жгут, обкалывание 0,1% р-ром адреналина, пенициллиназа, холод);

- положение тела (горизонтальное или с опущенным головным концом, предупреждение аспирации рвотных масс); согревание, кислород;

- п/к, в/м, в/в или в/сердечно – адреналин или его производные (мезатон, норадреналин);

- в/в струйно, затем капельно 300-500 мл 5% р-ра глюкозы или физиологического раствора + 0.5-1 мл 0,1% р-ра адреналина или 1 мл 1% р-ра мезатона с ГК;

- при бронхоспазме – 10 мл 2,4% р-ра эуфиллина, новокаиновая блокада;

- при отеке гортани — трахеостомия, увлажненный кислород;

- антигистаминные средства, сердечные гликозиды;

- при анафилактическом шоке пенициллиновой этиологии – до 1 млн ЕД пенициллиназы, повторное введение — через 6-8 часов;

- реанимационные мероприятия при остановке дыхания и сердечной деятельности (искусственная вентиляция легких, закрытый массаж сердца).

Литература

1. Лепахин В.К., Астахова А.В. Лекарства. Неблагоприятные побочные реакции и контроль безопасности // «Эксмо», 2008, 256с.

2. Белоусов Ю.Б., Петров В.И., Кукес В.Г., Лепахин В.К. Клиническая фармакология: национальное руководство // ГЭОТАР-Медиа, 2012, 976с.

Источник

Особо опасные инфекции — условная группа чрезмерно опасных заболеваний

Особо опасные инфекции (ООИ) или инфекционные заболевания — болезни, которым свойственна высокая степень заражаемости. Они внезапно появляются и быстро распространяются, отличаются тяжелой клинической картиной и высокой степенью летальности.

К особо опасным инфекциям относят условную группу острых заразных болезней человека, которые соответствуют двум характеристикам:

- могут появиться внезапно, быстро и массово распространиться;

- тяжело протекают и предполагают высокую летальность.

Список ООИ впервые был представлен на 22-й сессии Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) 26 июля 1969 года. Помимо перечня, ассамблея также установила Международные медико-санитарные правила (ММСП). Они были обновлены в 2005 году на 58-й сессии ВОЗ. Согласно новым поправкам, ассамблея имеет права делать выводы о состоянии с теми или иными болезнями в стране и по официальным отчетам государства, и по сообщениям из СМИ.

ВОЗ получила значительные полномочия по медицинскому регулированию инфекционной заболеваемости, спровоцированной ООИ.

Важно отметить, что сегодня в мировой медицине нет понятия «ООИ». Этот термин преимущественно используется в странах СНГ, а в мировой же практике под ООИ подразумевают инфекционные болезни, вошедшие в перечень событий, которые могут представлять собой чрезмерную опасность в системе охраны здоровья в международном масштабе.

Перечень ООИ

Всемирной Организацией Здравоохранения был составлен целый список из более ста болезней, способных быстро и массово распространяться среди населения. Изначально, по данным на 1969 год, в этот список входило всего 3 заболевания:

Однако позднее список был значительно расширен и все патологии, которые в него вошли, условно были разделены на 2 группы:

1. Заболевания, которые носят необычный характер и могут повлиять на здоровье населения. К ним относят:

- оспу;

- грипп человека;

- полиомиелит;

- тяжелый острый респираторный синдром.

2. Заболевания, любое проявление которых оценивается как угроза, поскольку эти инфекции способны оказывать серьезное влияние на здоровье населения и быстро распространиться в международных масштабах. Сюда же относят заболевания, которые представляют региональную или национальную проблему. К ним относят:

- холеру;

- легочную форму чумы;

- желтую лихорадку;

- геморрагические лихорадки (Ласса, Марбург, Эбола, лихорадка Западного Нила);

- лихорадку денге;

- лихорадку Рифт-Валли;

- менингококковую инфекцию.

В России к этим болезням добавлены еще две инфекции — сибирская язва и туляремия.

Все эти патологии характеризуются тяжелым протеканием, высоким риском смертности и, как правило, составляют базу для биологического оружия массового поражения.

Классификация особо опасных инфекций

Все ООИ классифицируют на три типа:

- Конвенционные заболевания. На такие инфекции распространяются международные санитарные правила. Это:

- бактериальные патологии (чума и холера);

- вирусные заболевания (оспа обезьян, геморрагические вирусные лихорадки).

- Инфекции, которые требуют международного надзора, но не подлежат проведению совместных мероприятий:

- бактериальные (сыпной и возвратный тифы, ботулизм, столбняк);

- вирусные (ВИЧ, полиомиелит, грипп, бешенство, ящур);

- протозойные (малярия).

- Не подлежат надзору ВОЗ, находятся под регионарным контролем:

- сибирская язва;

- туляремия;

- бруцеллез.

Самые распространенные ООИ

Наиболее часто встречаемые опасные инфекции:

Чума

Острое особо опасное заболевание, которое относится к зоонозным инфекциям. Источником и распространителем инфекции являются грызуны (в основном, крысы и мыши), а возбудителем — чумная палочка, устойчивая к условиям внешней среды. Чума передается преимущественно трансмиссивным путем через укусы блох. Уже с начала проявления болезни она протекает в острой форме и сопровождается общей интоксикацией организма.

К отличительным симптомам можно отнести:

- сильный жар (температура может подниматься до 40°С);

- невыносимая головная боль;

- язык покрывается белым налетом;

- гиперемия лица;

- бред (в запущенных случаях, когда болезнь не лечится правильным образом);

- выражение страдания и ужаса на лице;

- геморрагические высыпания.

Лечится чума антибиотиками (стрептомицином, террамицином). Легочная форма всегда заканчивается летальным исходом, так как возникает острая дыхательная недостаточность — больной погибает в течение 3-4 часов.

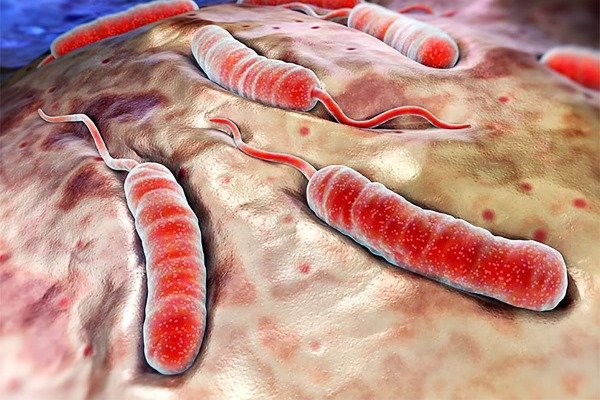

Холера

Острая кишечная инфекция с тяжелой клинической картиной, высоким процентом летальности и повышенной степенью распространяемости. Возбудитель — холерный вибрион. Заражение происходит в основном через зараженную воду.

- внезапный обильный понос;

- обильная рвота;

- уменьшение мочевыделения вследствие обезвоживания;

- сухость языка и слизистой оболочки рта;

- понижение температуры тела.

Успех терапии во многом зависит от своевременности поставленного диагноза. Лечение подразумевает прием антибиотиков (тетрациклина) и внутривенное обильное введение специальных растворов, чтобы восполнить дефицит воды и солей в организме больного.

Черная оспа

Одна из самых высоко заразных инфекций на планете. Относится к антропонозным инфекциям, болеют ею исключительно люди. Механизм передачи — воздушно-капельный. Источником вируса натуральной оспы считается зараженный человек. Инфекция передается и от зараженной матери плоду.

С 1977 года не зарегистрировано ни одного случая заражения оспой! Однако вирусы черной оспы до сих пор хранятся в бактериологических лабораториях США и России.

- внезапное повышение температуры тела;

- резкие боли в области поясницы и крестца;

- сыпь на внутренней поверхности бедер, нижней части живота.

Лечение оспы начинается с немедленной изоляции больного, основа терапии — гамма-глобулин.

Желтая лихорадка

Острая геморрагическая трансмиссивная инфекция. Источник — обезьяны, грызуны. Переносчиками являются комары. Распространена в странах Африки и Южной Америки.

Симптомы протекания болезни:

- покраснение кожи лица и шеи на первой стадии болезни;

- отек век и губ;

- утолщение языка;

- слезотечение;

- боль в печени и селезенке, увеличение размеров этих органов;

- покраснение сменяется желтушностью кожи и слизистых.

Если несвоевременно поставлен диагноз, самочувствие больного ухудшается с каждым днем, отмечается кровоточивость из носа, десен и желудка. Возможен летальный исход от полиорганной недостаточности. Заболевание легче предотвратить, чем лечить, поэтому проводится вакцинация населения в районах, где часты случаи патологии.

Сибирская язва

Инфекция зоонозного характера, рассматривается как оружие массового поражения. Возбудитель — неподвижная палочка-бацилла, которая обитает в почве, откуда и заражаются животные. Основным переносчиком болезни считается крупный рогатый скот. Пути заражения человека — воздушно-капельный и алиментарный. Выделяют 3 вида заболевания, отчего и будет зависеть симптоматика:

- Кожный. У больного образуется на коже пятно, которое со временем превращается в язву. Болезнь носит тяжелый характер, возможен летальный исход.

- Желудочно-кишечный. Отмечаются такие признаки: внезапное повышение температуры тела, кровавая рвота, боли в животе, кровавый понос. Как правило, данная форма носит летальный характер.

- Легочный.Протекает самым тяжелым образом. Отмечается высокая температура, кровавый кашель, нарушения в функционировании сердечно-сосудистой системы. Через несколько дней больной умирает.

Лечение заключается в приеме антибиотиков, но важнее — введение вакцины, которая препятствует заражению.

Туляремия

Бактериальная зоонозная инфекция. Источник — грызуны, крупный рогатый скот, овцы. Возбудитель — грамотрицательная палочка. Механизм проникновения в организм человека — контактный, алиментарный, аэрозольный, трансмиссивный.

- высокая температура;

- общее недомогание;

- боли в пояснице и икроножных мышцах;

- гиперемия кожи;

- поражение лимфоузлов;

- пятнистая или петехиальная сыпь.

По сравнению с другими ООИ, туляремия поддается лечению в 99% случаев.

Грипп

К перечню ООИ относят птичий грипп — тяжелую инфекцию вирусного характера. Источник инфекции — перелетные водоплавающие птицы. Человек может заболеть при неправильном уходе за зараженными птицами или при употреблении мяса зараженной птицы в пищу.

- высокая температура (может держаться до нескольких недель);

- катаральный синдром;

- вирусная пневмония, от которой и погибает больной в 80% случаев.

Карантинные инфекции

Это условная группа инфекционных заболеваний, при которой накладывают карантин той или иной степени. Она не равнозначна с ООИ, но в обе группы попадают многие инфекции, которые требуют накладывания строго государственного карантина с привлечением военных сил, чтобы ограничить передвижения потенциально зараженных людей, оградить очаги поражения и т. п. К таковым инфекциям относятся, например, оспа и легочная чума.

Стоит отметить, что в последнее время ВОЗ сделала несколько заявлений о том, что нецелесообразно накладывать строгий карантин при возникновении в той или иной стране холеры.

Методы диагностики ООИ

Выделяют следующие методы диагностики ООИ:

- Классические:

- микроскопия — изучение микроскопических объектов под микроскопом;

- полимеразная цепная реакция (ПЦР);

- реакция агглютинации (РА);

- реакция иммунофлюоресценции (РИФ, метод Кунса);

- проба с бактериофагом;

- биопроба на подопытном животном, иммунитет которого снижен искусственно.

- Ускоренные:

- индикация возбудителя;

- антигены возбудителя (АГ);

- реакция обратной пассивной гемагглютинации (РОПГА);

- реакция коагглютинации (РКА);

- иммуноферментный анализ (ИФА).

Профилактика

Профилактика ООИ проводится на самом высоком уровне, чтобы предотвратить распространение заболеваний по территории государства. В комплекс первичных профилактических мероприятий входит:

- временная изоляция зараженного с дальнейшей госпитализацией;

- постановка диагноза, созыв консилиума;

- сбор анамнеза;

- оказание больному первой помощи;

- забор материала для лабораторного исследования;

- выявление контактных лиц, их регистрация;

- временная изоляция контактных лиц до момента исключения их заражения;

- проведение текущей и заключительной дезинфекции.

В зависимости от типа инфекции, профилактические мероприятия могут различаться:

- Чума. В природных очагах распространения проводятся наблюдения за численностью грызунов, их обследование и дератизация. В прилегающих районах проводится вакцинация населения сухой живой вакциной подкожно или накожно.

- Холера. Профилактика включает в себя также работу с очагами распространения инфекции. Проводится выявление больных, их изоляция, а также изоляция всех лиц, контактирующих с зараженным. Осуществляется госпитализация всех подозрительных больных с кишечными инфекциями, проводится дезинфекция. К тому же требуется контроль на данной территории за качеством воды и продуктов питания. Если существует реальная угроза, вводится карантин. При угрозе распространения проводится иммунизация населения.

- Сибирская язва. Осуществляется выявление больных животных с назначением карантина, дезинфекция меховой одежды при подозрении на заражение, проведение иммунизации по эпидемическим показателям.

- Оспа. Методы профилактики заключаются в вакцинации всех детей, начиная с 2-х лет, с последующей ревакцинацией. Эта мера практически исключает возникновение оспы.

- Желтая лихорадка. Также осуществляется вакцинация населения. Детям показано введение вакцины с 9-месячного возраста.

Итак, особо опасные инфекции — это смертельные инфекции, которые обладают высокой степенью заразности. За кратчайшие сроки они способны поразить большую часть населению, поэтому крайне важно соблюдать все меры предосторожности в работе с зараженными животными и птицами, а также своевременно проводить вакцинацию.

Источник