- Кашель у грудничков и младенцев

- Кашель у детей до года

- Кашель у грудничка 1 месяца жизни

- Кашель у грудничка 2 месяцев жизни

- Кашель у грудничка 3 месяцев жизни

- Кашель у грудничка 4 месяцев жизни

- Кашель у грудничка 5 месяцев жизни

- Как помочь при кашле у грудничка без повышенной температуры

- Что делать, если младенец кашляет от простуды и гриппа

- Как лечить КАШЕЛЬ У ДЕТЕЙ

- Каковы возможные причины кашля у детей? Каковы основные принципы противокашлевой терапии?

- Литература

Кашель у грудничков и младенцев

Главным документом, который касается любых лекарств, применяемых для лечения новорожденных детей и детей до года, является инструкция по медицинскому применению. Принимая решение о приеме каких-либо препаратов, необходимо руководствоваться только рекомендациями лечащего врача-педиатра и информацией, которая представлена в инструкции к лекарству.

Кашель – это внезапный взрывной выдох, который представляет собой рефлекторный защитный механизм, предназначенный для очищения дыхательных путей от патологически измененного трахеобронхиального секрета или инородных веществ. У здорового малыша вдыхаемый воздух, проходя через верхние и нижние дыхательные пути, подвергается согреванию, увлажнению и очистке, а все мелкие инородные частицы и микроорганизмы, поступающие извне, оседают на слизистой оболочке респираторного тракта и легко выводятся из дыхательных путей вместе со слизью, не вызывая длительных приступов кашля.

Таким образом действует мукоцилиарный клиренс – естественный процесс очищения органов дыхания, который обеспечивает механическую, химическую, гипоаллергенную и противоинфекционную защиту организма. В основе развития большинства заболеваний дыхательных путей лежат нарушения мукоцилиарного клиренса. i

К сожалению, вместе с поступающим воздухом ребенок также может вдыхать различные патологические микроорганизмы, которые не всегда способна обезвредить иммунная система, что приводит к развитию различных заболеваний и появлению покашливания. В этом случае необходимо лечение. Но важно помнить, что кашель у грудничков наблюдается не только по причине ОРВИ и гриппа.

Среди основных причин проявлений кашлевого рефлекса у младенцев:

- воспалительные заболевания дыхательных путей;

- влияние механических раздражений (инородное тело);

- аллергические реакции;

- воздействие сухого воздуха в помещении;

- врожденные пороки развития органов дыхания.

Все эти случаи требуют разного подхода к лечению. ii

Кашель у детей до года

Согласно данным статистики и исследований педиатров ОРЗ, на удивление, не является самой частой причиной развития кашля у грудничков, чаще кашель у них возникает в результате других, неинфекционных факторов. Родители детей раннего возраста нередко сталкиваются с непродуктивным характером откашливания, что обусловлено повышенной вязкостью бронхиального секрета. Все дело в том, что даже у здорового маленького ребенка наблюдается процесс нарушения «скольжения» мокроты в дыхательных путях, недостаточная активность мерцательного эпителия бронхов и сократительного аппарата.

Другими словами, новорожденный малыш еще не умеет правильно откашливаться, как это делают взрослые. Естественная слизь может застаиваться в дыхательных путях и со временем вызывать приступы, похожие на лающий инфекционный кашель. Недоразвитие дыхательной мускулатуры у ребенка иногда приводит к тому, что становится сложно определить, что его беспокоит, кашляет он или просто плачет. И в это время родителям очень важно не поддаться панике и не начать лечить ребенка первыми попавшимися противокашлевыми препаратами, предлагая ему сиропы, таблетки и делая ингаляции без консультации с врачом.

Кашель у грудничка 1 месяца жизни

Дыхательная система новорожденных детей отличается наличием целого ряда возрастных особенностей. Они могут приводить к развитию осложнений, которые характерны для самых маленьких. Например, слизистая оболочка органов дыхания у младенцев снабжается кровью обильнее, чем у более старших детей. Это может привести к отеку и как следствие – к затруднению носового дыхания.

К тому же у новорожденных малышей физиологически узкие носовые ходы, из-за чего им трудно дышать. При вирусном или бактериальном насморке ребенок, который в силу своего возраста еще не умеет сморкаться и дышать ртом, начинает буквально захлебываться слизью. Так появляется кашель, который может проявляться в виде плача – таким образом ребенок пытается избавиться от дискомфорта и прочистить носовые ходы.

Также у новорожденных детей анатомически узкими являются трахея и бронхи. По этой причине любое воспаление в дыхательных органах может привести к тому, что воздух в альвеолы легких будет поступать с перебоями, из-за чего может развиться дыхательная недостаточность.

Определить точную причину кашля у месячного ребенка может только врач, поэтому от самолечения лучше отказаться и при изменении поведения ребенка и характера его плача сразу же обратиться к специалисту.

Кашель у грудничка 2 месяцев жизни

Дыхание у детей первых месяцев жизни, в том числе у грудничков в 2 месяца, происходит при помощи сокращения диафрагмы. Это мышца, которая отделяет грудную полость от брюшной. Более старшим детям и взрослым в процессе дыхания также «помогают» межреберные мышцы и мышцы брюшного пресса, младенец же задействует только диафрагму.

В результате такое дыхание нередко приводит к тому, что любые заболевания и нарушения функционирования желудочно-кишечного тракта приводят еще и к проблемам с функционированием органов дыхания. Мало кто из родителей знает, что малыш может кашлять не только по причине заражения инфекциями, но и при появлении таких состояний и заболеваний, как колики, повышенное газообразование и запоры.

Если вы, не следуя советам современных педиатров, туго пеленаете новорожденного и тем самым ограничиваете подвижность его грудной клетки и диафрагмы – по этой причине ребенок тоже может начать кашлять.

Кашель у грудничка 3 месяцев жизни

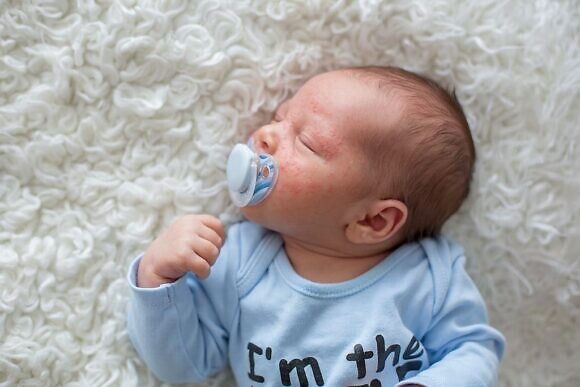

Среди причин проявлений кашлевого рефлекса у детей 3 месяцев также находится аллергия. У маленьких детей стенки кишечника чрезвычайно проницаемые, что увеличивает риски развития аллергических реакций, особенно пищевых. Чаще всего провокатором становятся продукты питания, которые употребляет кормящая мать. Причем аллергию могут вызвать не только такие общеизвестные всем аллергены, как шоколад, цитрусовые, красная рыба, клубника, но и любые другие продукты, которые на первый взгляд могут быть вполне безобидными. Все дело в индивидуальной чувствительности организма ребенка. Аллергические реакции у ребенка также могут быть на парфюмерную воду мамы или ее косметику.

Риск развития аллергии высокий у тех детей, чьи родители страдают астмой, атопическим дерматитом и сами часто сталкиваются с аллергическим насморком. Если оба родителя страдают аллергическими заболеваниями – у их ребенка вероятность развития аллергии доходит до 50-80%. Необязательно аллергия проявится до года, но все же, при появлении кашля у новорожденного необходимо принимать во внимание и этот фактор.

Для выявления причин аллергии у малыша необходима помощь врача-педиатра и проведение специальной диагностики.

Кашель у грудничка 4 месяцев жизни

Нездоровый микроклимат в помещении, где проживает ребенок, также может активизировать кашлевой рефлекс. Оптимальная температура воздуха в комнате новорожденного – 22-24 0 С. Также очень важна достаточная влажность воздуха. При слишком сухом воздухе слизистые в дыхательных органах у ребенка пересыхают и для своей защиты начинают выделять особый секрет, что может привести к насморку и заложенности носа. Выделения из носа при этом могут отсутствовать, ребенок просто часто «хрюкает» носом, пытаясь избавиться от дискомфорта. Как уже упоминалось, носовые ходы у новорожденного узкие и короткие, поэтому заложенность носа и отечность у маленьких детей создают гораздо больше неудобств, чем у взрослых. Образование сухих корочек в носу дополнительно усложняет ситуацию.

В сухом воздухе наблюдается дефицит кислорода, который необходим для функционирования организма. Груднички из-за нехватки кислорода становятся более раздражительными, капризничают и плохо спят, кашляют и тем самым наводят родителей на мысли, что всему виной инфекционные заболевания. Иссушенные слизистые носоглотки при отсутствии достаточно влажного воздуха действительно перестают задерживать патогенные микроорганизмы, те проникают в организм ребенка и повышают риск развития ОРВИ и других заболеваний.

Чтобы предупредить появление кашля от сухого воздуха у маленьких детей, необходимо при помощи увлажнителей поддерживать влажность в помещении на уровне 60-70%.

Кашель у грудничка 5 месяцев жизни

Кашель также может беспокоить малыша из-за непереносимости им молочных смесей. Все знают, что наиболее сбалансированным продуктом для младенцев является грудное молоко, из которого ребенок получает оптимальные для его организма полезные вещества в необходимом ему количестве. Но в некоторых случаях невозможно обойтись без молочных смесей. Адаптированные молочные смеси производятся в соответствии с требованиями и возрастными и физиолого-биохимическими особенностями организма малыша. Сегодня начать вскармливать ребенка искусственными смесями можно с первых дней его жизни, меняя их по мере взросления.

Однако, к сожалению, даже самое высококачественное искусственное питание для малышей не содержит антител, которые передаются ему от матери и защищают его от болезней, в том числе от аллергии. В среднем всего 40 мл молочной смеси содержит такое же количество белка, который вызывает аллергию, как почти 40 тысяч литров грудного молока. Соответственно, во многих случаях при употреблении молочных смесей значительно повышается риск патологических реакций и покашливания кашля у грудничка. Причем ситуация, когда периодически грудничок кашляет, может быть единственным симптомом того, что определенная молочная смесь ребенку не подходит.

Как помочь при кашле у грудничка без повышенной температуры

Если ребенок кашляет часто и это мешает ему дышать и употреблять пищу – необходима помощь врача-педиатра. При редких приступах необходимо попытаться найти причину проявления кашлевого рефлекса из вышеперечисленных и оказать малышу помощь:

- возьмите малыша на руки и успокойте его;

- освободите его грудную клетку от тесной одежды;

- дайте ребенку теплой воды;

- обеспечьте в комнату доступ свежего воздуха, погуляйте с ребенком на улице;

- при наличии большого количества слизи и корок в носу у ребенка их необходимо аккуратно убрать мягкой салфеткой и аспиратором.

Кормящей маме стоит пересмотреть свое питание, стараться чаще делать влажную уборку в комнате малыша, не включать на полную мощь батареи в холодное время года и пользоваться увлажнителем воздуха.

В случае заболевания малыша ОРВИ необходимо подключать противовирусную терапию.

Что делать, если младенец кашляет от простуды и гриппа

Один из препаратов, который может применяться для лечения самых маленьких детей, в том числе новорожденных и недоношенных детей с гестационным возрастом менее 34 недель – это противовирусный препарат ВИФЕРОН.

Препарат ВИФЕРОН обладает широким спектром противовирусной активности. Альфа-2b интерферон, который входит в состав препарата, создан на основе современных технологий. П ротивовирусные свойства позволяют ему блокировать размножение вируса, а иммуномодулирующий эффект способствует восстановлению иммунитета. Препарат разработан в результате фундаментальных исследований в области иммунологии, доказавших, что в присутствии антиоксидантов (витамины С, Е и другие) усиливается противовирусное действие интерферона.

Для лечения детей до года применяется препарат ВИФЕРОН в форме свечей и геля. Мазь используется для лечения детей старше 1 года.

Детям до 7 лет, в т.ч. новорожденным и недоношенным с гестационным возрастом более 34 недель, назначают ВИФЕРОН Свечи (суппозитории) 150 000 ME по 1 суппозиторию 2 раза/сут через 12 ч ежедневно в течение 5 суток. По клиническим показаниям терапия может быть продолжена. Перерыв между курсами составляет 5 суток.

Недоношенным новорожденным детям с гестационным возрастом менее 34 недель рекомендовано применение препарата ВИФЕРОН 150000 МЕ по 1 суппозиторию 3 раза в сутки через 8 ч ежедневно в течение 5 суток.

В статье «Острые респираторные инфекции у детей: оптимизация тактики терапии» описаны результаты исследования применения препарата ВИФЕРОН при лечении ОРВИ и гриппа. 1 В группе, состоящей из детей разных возрастов, получавших препарат, наблюдалась положительная динамика: температура тела стремилась к нормальной, уменьшались симптомы интоксикации, снижалась интенсивность вплоть до прекращения катаральных явлений (кашля, насморка) и респираторного синдрома (затруднения дыхания) в среднем на двое суток раньше, чем в контрольной группе. Для детей, находящихся на лечении в условиях стационара, частой проблемой и угрозой затянуть лечение и получить осложнения основного заболевания становится внутрибольничная инфекция. Важно, что среди малышей, которые получали ВИФЕРОН, инфицирование случалось в два раза реже.

В зависимости от рекомендаций педиатра для лечения ОРВИ необходимо 3-5 раз в день в течение 5 дней наносить полоску ВИФЕРОН Гель длиной примерно 0,5 см на слизистую оболочку носа. До этого слизистую лучше промыть солевым раствором. Для того, чтобы уберечь ребенка от ОРВИ, необходимо 2 раза в день в качестве профилактики наносить полоску геля длиной примерно 0,5 см на слизистую оболочку носа. Длительность курса – 2-4 недели.

Справочно-информационный материал

Автор статьи

Врач общей практики

- Николаева С.В., Хлыповка Ю.Н., Горелов А.В. Острые респираторные инфекции у детей: оптимизация тактики терапии. //РМЖ 2019; 1(*): стр.1-5.

Источник

Как лечить КАШЕЛЬ У ДЕТЕЙ

Каковы возможные причины кашля у детей? Каковы основные принципы противокашлевой терапии?

Каковы возможные причины кашля у детей?

Каковы основные принципы противокашлевой терапии?

|

Кашель — рефлекс, направленный на восстановление проходимости дыхательных путей (ДП). В жизни человека он встречается исключительно часто. И поэтому привычно считается, что кашель — не проблема, что его может вылечить любой: и сам больной, и родители (если речь идет о ребенке), и родственники или знакомые, и провизоры аптек, не говоря уже о врачах. К сожалению, это расхожее мнение может стать причиной неправильного выбора противокашлевой терапии, что может нанести вред больному.

Последнее особенно актуально для педиатрии, так как и сам детский организм, и заболевания в детском возрасте имеют свои особенности. Кроме того, причины возникновения кашля у детей и взрослых могут существенно различаться [1, 4, 5]. Поэтому бездумное использование принятых во взрослой терапевтической практике препаратов, особенно комбинированных противокашлевых препаратов, может оказаться не только бесполезным, но даже привести к ухудшению состояния ребенка.

Выбор и применение противокашлевой терапии в педиатрии предполагает знание следующих аспектов:

- причина кашля;

- особенности формирования кашлевого рефлекса в детском возрасте;

- механизм действия используемых противокашлевых препаратов.

Как отмечено выше, главная функция кашля — восстановление проходимости дыхательных путей путем удаления секрета и восстановления мукоцилиарного транспорта бронхиального секрета (мукоцилиарного клиренса).

Причин возникновения кашля в детском возрасте довольно много, но чаще всего он является симптомом инфекции. При этом инфекционно-воспалительный процесс может локализоваться в верхних отделах ДП. Это острые респираторные вирусные инфекции, ангины, фарингиты, синуситы, обострения тонзиллита, ларингиты. Кашель также является симптомом инфекции нижних отделов ДП — трахеитов, бронхитов, пневмоний, или сочетания инфекции верхних и нижних отделов ДП.

Второе место среди причин кашля у детей занимает бронхоспазм (например, при бронхиальной астме, обструктивном бронхите). Далее следует обструкция ДП вязким бронхиальным секретом, аспирированными инородными телами, жидкостями, эндогенными и экзогенными образованиями и т. д. Наконец, причиной кашля может быть отек легочной паренхимы различного генеза, а также и некоторые другие факторы (например, раздражение плевры и т. д.).

Нарушение мукоцилиарного клиренса в детском возрасте также может быть обусловлено несколькими причинами [1, 5]:

- гиперплазией слизистой бронхов под влиянием инфекционного, аллергического или иного воспаления;

- отеком слизистой бронхиального дерева;

- повышением секреции слизи;

- увеличением вязкости секрета;

- снижением образования сурфактанта;

- бронхоспазмом;

- дискинезией бронхов, т. е. уменьшением их калибра на выдохе более чем на 25% по сравнению с калибром на вдохе.

Наконец, нарушение мукоцилиарного клиренса может быть вызвано сочетанием двух или более этих факторов.

Клинические проявления кашля у детей варьируют от сильного мучительного, сопровождающегося рвотой, беспокойством и/или болевым синдромом, нарушающим сон и самочувствие ребенка, — до незаметного постоянного покашливания, почти не оказывающего влияния на самочувствие и поведение. В последнем случае ребенок обычно не нуждается в специальном противокашлевом лечении, но выяснить причины кашля тем не менее необходимо.

Лечение кашля показано только в тех случаях, когда кашель нарушает самочувствие и состояние больного. При этом всегда следует начинать с устранения его причины. Необходимость в лечении собственно кашля, то есть в назначении так называемой противокашлевой терапии, возникает главным образом при наличии у ребенка непродуктивного, сухого, навязчивого кашля. Особенностью такого кашля является то, что он не приводит к эвакуации скопившегося в ДП секрета и/или не освобождает рецепторы слизистой респираторного тракта от раздражающего воздействия, например, при ирритативном или аллергическом воспалении. Следует подчеркнуть, что у детей раннего возраста непродуктивный кашель чаще обусловлен повышенной вязкостью бронхиального секрета, нарушением «скольжения» мокроты по бронхиальному дереву, недостаточной активностью мерцательного эпителия бронхов и сокращения бронхиол. Поэтому целью назначения противокашлевой терапии в подобных случаях является разжижение мокроты, снижение ее адгезивности и усиление тем самым эффективности кашля.

Таким образом, эффективность противокашлевой терапии заключается, по сути, в усилении кашля при условии перевода его из сухого непродуктивного во влажный и продуктивный. Это в конечном счете и приводит к восстановлению проходимости дыхательных путей, устранению раздражения слизистой, прекращению кашлевого рефлекса.

Лечение продуктивного влажного кашля, заключающееся в подавлении кашлевого рефлекса, проводится у детей лишь в особых ситуациях: когда кашель очень интенсивный и изнуряет малыша, сопровождается рвотой, нарушает сон ребенка или когда возникает высокая степень риска развития аспирации (например, у детей с тяжелой патологией ЦНС).

Таким образом, для правильного выбора противокашлевого лечения необходимо, во-первых, установить диагноз заболевания, вызвавшего кашель у ребенка; во-вторых, оценить его продуктивность, давность и интенсивность, а также степень влияния на состояние больного; целесообразно также оценить характер бронхиального секрета (слизистый или гнойный, степень вязкости, «подвижности», количество и т. д.), наличие или отсутствие бронхоспазма.

Следовательно, в решении вопросов о необходимости и рациональном выборе противокашлевого лечения для ребенка участие врача-педиатра просто необходимо. Более того, правильный выбор противокашлевой терапии всегда основан на хорошем знании механизмов действия препаратов с противокашлевым эффектом, что также является прерогативой врача.

Среди противокашлевых лекарственных средств можно выделить собственно противокашлевые препараты, препараты с опосредованным противокашлевым эффектом и комбинированные (см. табл.).

Препараты противокашлевого действия принято делить на две основные группы: средства центрального действия и средства периферического действия (афферентные, эфферентные и сочетанные). Среди средств периферического действия выделяют препараты растительного и синтетического происхождения [2, 3, 6, 7].

Противокашлевые препараты центрального действия призваны подавить функцию кашлевого центра продолговатого мозга или связанных с ним других нервных центров мозга. К ним относятся препараты с наркотическим эффектом (кодеин, дионин, морфин, декстрометорфан) и препараты, оказывающие ненаркотическое противокашлевое действие в сочетании с обезболивающим, успокаивающим и, как правило, слабым спазмолитическим эффектом. Это — глауцина гидрохлорид (глаувент), либексин, синекод, тусупрекс и другие. К препаратам центрального ненаркотического действия относится бронхолитин — комбинированный препарат, включающий глауцина гидрохлорид, эфедрин, эфирное масло шалфея и лимонную кислоту.

Препараты наркотического действия применяются в педиатрии крайне редко, только в условиях стационара и по особым показаниям: в основном при онкологических заболеваниях дыхательного тракта (опийные препараты, декстрометорфан), для подавления кашлевого рефлекса при проведении бронхографии, бронхоскопии и при других хирургических вмешательствах.

Препараты ненаркотического действия используются шире, но, к сожалению, часто неправильно и необоснованно. Медицинским показанием к их назначению является настоятельная необходимость в подавлении кашля. В педиатрии такая необходимость встречается редко. У детей раннего возраста (в первые три года жизни) она возникает при коклюше и в случаях очень интенсивного продуктивного кашля при излишне обильном и жидком бронхиальном секрете (бронхорея), когда появляется угроза аспирации.

Необходимо отметить, что у детей раннего возраста бронхоспазм тоже редкость. Обычно обструктивный синдром и особенно выраженный обструктивный синдром в этом возрасте обусловлены гиперплазией и инфекционно-воспалительным отеком слизистой бронхов, нарушением моторики бронхиол и снижением подвижности секрета из-за его повышенной вязкости и низкого уровня сурфактанта. Поэтому противокашлевые препараты центрального действия здесь просто не имеют точки приложения. Более того, подавляя кашлевый рефлекс, они замедляют освобождение ДП от секрета, ухудшают аэродинамику респираторного тракта и процессы оксигенации легких, усугубляя дыхательную недостаточность.

В старшем возрастном периоде эти препараты могут быть полезны в случаях кашля, ассоциированного с умеренным бронхоспазмом. При этом они применяются самостоятельно или как дополнение к бронхолитикам и препаратам, подавляющим аллергическое или ирритативное воспаление.

Группа противокашлевых ненаркотических средств центрального действия также показана при кашле, связанном с раздражением слизистых верхних (надгортанных) отделов ДП вследствие инфекционного или ирритативного воспаления. В этих случаях их применение обычно оказывается более результативным в сочетании с препаратами периферического действия с обволакивающим эффектом. Примером такого препарата, обладающего комбинированным воздействием, может служить бронхолитин. Но его использование оправданно лишь при отсутствии выраженных признаков бронхита, так как входящий в бронхолитин эфедрин «подсушивает» слизистую бронхов, повышает вязкость бронхиального секрета, замедляет мукоцилиарный транспорт. С другой стороны, эфедрин оказывает возбуждающее действие на ЦНС, нарушает сон ребенка и способствует усилению непродуктивного кашля и одышки.

Противокашлевые средства периферического действия оказывают влияние либо на афферентный, либо на эфферентный компоненты кашлевого рефлекса, или же имеют сочетанный эффект. Препараты с афферентным эффектом действуют как мягкие анальгетики или анестетики на слизистую оболочку дыхательных путей и уменьшают рефлекторную стимуляцию кашлевого рефлекса. Кроме того, они изменяют образование и вязкость секрета, расслабляют гладкую мускулатуру бронхов. Препараты с эфферентным действием повышают подвижность секрета, как бы улучшая его «скольжение» по слизистой, уменьшают вязкость слизи или усиливают эффективность и силу самого кашлевого механизма.

Одним из самых эффективных афферентных противокашлевых средств периферического действия является увлажнение слизистых. Для этого используются аэрозоли и паровые ингаляции, которые уменьшают раздражение слизистой и снижают вязкость бронхиального секрета. Ингаляции водного пара сами по себе или с добавлением медикаментов (хлорид или бензоат натрия, гидрокарбонат натрия, хлорид аммония, растительные экстракты, такие как эвкалипт, эвкабал бальзам, бронхикум ингалят и др.) — самый простой, самый доступный и самый распространенный метод увлажнения. Наряду с этим может быть использовано обильное питье (включая лечебные чаи и сборы, в которых сочетаются эфферентный и афферентный механизмы действия), а в тяжелых случаях (в условиях стационара) — внутривенные инфузии жидкостей.

Обволакивающие средства также относятся к периферическим противокашлевым средствам афферентного действия. Эти препараты в основном применяются при кашле, возникающем вследствие раздражения слизистой верхних надгортанных отделов респираторного тракта. Действие их основано на создании защитного слоя для слизистой оболочки носо- и ротоглотки. Обычно они представляют собой таблетки для рассасывания во рту или сиропы и чаи, содержащие растительные экстракты (эвкалипта, акации, лакрицы, дикой вишни и др.), глицерин, мед и другие компоненты.

Местноанестезирующие средства (бензокаин, циклаин, тертакаин) также являются средствами афферентного действия, но используются только в условиях стационара, по показаниям, в частности для афферентного торможения кашлевого рефлекса при проведении бронхоскопии или бронхографии.

К препаратам эфферентного действия относятся отхаркивающие средства. Это растительные экстракты (алтей, анис, девясил, багульник, душица, ипекакуана, мать-и-мачеха, подорожник, росянка, солодка, сосновые почки, фиалка, тимьян, термопсис и др.), терпингидрат, йодиды. Механизм действия этих средств основан на удалении бронхиального секрета из дыхательных путей за счет снижения его вязкости при увеличении объема. Большинство отхаркивающих препаратов усиливают секрецию слизи за счет рефлекторного раздражения желез слизистой бронхов. Некоторые, например, йодиды и ряд растительных препаратов (тимьян, росянка, термопсис, ипекакуана и др.), оказывают также прямое действие на секреторные бронхиальные клетки и выделяются в просвет бронхиального дерева, усиливая при этом секрецию слизи и увеличивая ее объем. Они отчасти активируют моторную функцию бронхиол и реснитчатого эпителия слизистой бронхов. Наряду с этим такие средства, как термопсис, ипекакуана усиливают деятельность рвотного и дыхательного центров продолговатого мозга.

Растительные экстракты входят в сиропы, капли и таблетки от кашля, являются составляющими грудных сборов. Необходимо отметить, что растительное происхождение лекарственного средства еще не означает его полной безопасности для ребенка, особенно раннего возраста. Так, препараты ипекакуаны способствуют значительному увеличению объема бронхиального секрета, усиливают рвотный рефлекс. Усиливает рвотный и кашлевый рефлексы трава термопсиса. Поэтому у детей первых месяцев жизни, у детей с поражением ЦНС использовать их не следует: они могут стать причиной аспирации, асфиксии, образования ателектазов или усилить рвоту, связанную с кашлем. Анис, солодка и душица обладают довольно выраженным слабительным эффектом и не рекомендуются при наличии у больного ребенка диареи.

Значительное увеличение объема мокроты отмечается и при применении йодидов (йодида калия, йодида натрия, йодированного глицерола). Использование этих препаратов в педиатрии также должно быть ограничено, так как отхаркивающий эффект йодидов наблюдается лишь при назначении их в дозах, близких к непереносимым, что всегда опасно в детской практике. Кроме того, они имеют неприятный вкус (исключение — йодированный глицерол, но и эффект от его приема крайне незначительный).

К отрицательным качествам отхаркивающих средств относится и необходимость их частого приема (каждые 3-4 часа), что весьма раздражает больного ребенка и вызывает у него негативную реакцию на лечение, а также низкую эффективность подобной терапии.

Значительно более эффективными противокашлевыми препаратами с эфферентным периферическим действием являются муколитики. Они хорошо разжижают бронхиальный секрет за счет изменения структуры слизи. К ним относятся производные цистеина (ацетилцистеин, АЦЦ, карбоцистеин, N-ацетилцистеин (флуимуцил)), бромгексин (бисольван), амброксол (амброгексал, ласольван), дорназе (пульмозим), протеолитические ферменты (дезоксирибонуклеаза) и др. [2, 3, 7-10].

Особенностью муколитиков является то, что, разжижая мокроту, они практически не увеличивают ее объем, то есть лишены отрицательного эффекта отхаркивающих препаратов. Разжижающее действие протеолитических ферментов основано на разрыве пептидных связей молекул белков бронхиального секрета. Ацетилцистеин, карбоцистеин и N-ацетилцистеин, бромгексин и амброксол нарушают целостность дисульфидных связей кислых мукополисахаридов и геля мокроты, тем самым разжижая ее.

Действие ацетилцистеина усиливается также за счет повышения синтеза секрета мукозных клеток, что способствует лизису фибрина. Кроме того, за счет активации синтеза глутатиона в иммунокомпетентных клетках под воздействием длительного приема АЦЦ наблюдается усиление процессов созревания Т-лимфоцитов и повышение антиоксидантной активности.

Бромгексин и амброксол обладают также способностью стимулировать выработку эндогенного легочного сурфактанта (антиателектатического фактора), а амброксал кроме того замедляет его распад. Сурфактант, как известно, обеспечивает стабильность альвеолярных клеток в процессе дыхания, препятствует спадению альвеол, защищает их от воздействия внешних неблагоприятных факторов, улучшает «скольжение» бронхолегочного секрета по эпителию слизистой бронхов. Снижение вязкости слизи, улучшение ее скольжения значительно повышают текучесть мокроты и облегчают ее выделение из дыхательных путей.

Карбоцистеин, в отличие от АЦЦ, бромгексина и амброксола, обладает мукорегуляторным действием, снижая синтез нейтральных и повышая продукцию кислых муцинов. Он также способствует повышению синтеза IgA эпителиальными клетками и, существенно уменьшая количество бокаловидных клеток, особенно в терминальных отделах бронхиол, снижает продукцию слизи. Поэтому карбоцистеин не рекомендуется сочетать с препаратами, снижающими секрецию бронхиальной слизи, при скудном образовании мокроты, а также при склонности к запорам.

Муколитики могут быть широко использованы в педиатрии при лечении кашля, вызванного заболеваниями нижних отделов ДП (трахеиты, ларинготрахеиты, бронхиты, пневмонии), особенно у детей первых пяти лет жизни, у которых повышенная вязкость бронхиального секрета является основным патогенетическим фактором формирования кашля. Склонность к недостаточности синтеза сурфактанта обосновывает использование таких препаратов, как амброксол и бромгексин, в неонатологической практике и у детей первых недель и месяцев жизни.

Одним из недостатков АЦЦ, карбоцистеина и отчасти бромгексина является их способность усиливать бронхоспазм. Поэтому использование этих препаратов в острый период бронхиальной астмы не показано.

Ацетилцистеин, бромгексин и амброксол неплохо зарекомендовали себя при хронических бронхитах, бронхоэктазах, муковисцидозе, других ферментопатиях, для которых характерны повышение вязкости и нередко гнойный или слизисто-гнойный характер мокроты. Но в данной ситуации такие муколитики, как дорназе, имеют преимущества, так как более эффективно разжижают гнойную мокроту.

В настоящее время широко используется препарат гвайфенезин. Он входит в состав таких средств, как колдрекс-бронхо, робитуссин — микстура от кашля, туссин (комбинированный препарат, включающий, наряду с гвайфенезином, карамель, глицерин, лимонную кислоту, бензоат натрия, кукурузный сироп) и ряд других широко рекламируемых безрецептурных противокашлевых средств. Доза гвайфенезина обычно составляет от 100 до 200 мг на прием каждые 4 часа. Гвайфенезин может быть использован у детей старше трех лет.

По своему действию гвайфенезин занимает промежуточное положение между отхаркивающими и муколитическими препаратами. В отличие от описанных выше отхаркивающих, действие гвайфенезина основано на снижении поверхностного натяжения и прилипания мокроты к слизистой бронхов и снижении ее вязкости за счет деполимеризации кислых мукополисахаридов слизи. Но способность увеличивать секрецию слизи (хотя и менее вязкую) сближает гвайфенезин с отхаркивающими препаратами. Побочных действий у гвайфенезина не отмечено, но нет и достоверных данных о его эффективности.

Использование в педиатрии препаратов с опосредованным противокашлевым действием имеет весьма ограниченные показания. Например, антигистаминные препараты не рекомендуется применять при лечении кашля у детей, особенно раннего возраста, так как их «высушивающее» действие на слизистую бронхов усиливает непродуктивный кашель, вызываемый и без того вязким характером секрета. В силу тех же причин у детей не применяются противоотечные средства (декогестанты), используемые при остром рините и кашле у взрослых.

Бронхолитики (эуфиллин, теофиллин) показаны к применению, если кашель ассоциирован с бронхоспазмом. Использование атропина вообще нежелательно как у детей, так и у взрослых, поскольку он сгущает мокроту, делая ее более вязкой и трудноудалимой.

Хотелось бы особо остановиться на использовании комбинированных препаратов от кашля. Эта группа лекарств, обычно отпускаемых без рецепта или прописываемых врачами и содержащих два и более компонентов. Ряд комбинированных препаратов включают противокашлевой препарат центрального действия, антигистаминный, отхаркивающий и деконгестант (бронхолитин, стоптуссин, синекод, гексапневмин, лорейн). Часто они также включают бронхолитик (солутан, трисолвин) и/или жаропонижающий компонент, антибактериальные средства (гексапневмин, лорейн). Такие препараты облегчают кашель при бронхоспазме, уменьшают проявления респираторной вирусной (например ринит) или бактериальной инфекции, но и назначать их следует по соответствующим показаниям. Нередко такие препараты не показаны или даже противопоказаны у детей раннего возраста, особенно первых месяцев жизни.

Кроме того, в комбинированных препаратах, в частности в препаратах, выписываемых врачами, могут сочетаться противоположные по своему действию медикаментозные средства, например антигистаминные препараты и отхаркивающие (порошок Звягинцевой и его варианты). Многие прописи содержат субоптимальные или низкие концентрации препаратов, что снижает их эффективность. Но, разумеется, имеются и вполне оправданные комбинации лекарственных средств.

Если основная жалоба — собственно кашель, всегда лучше использовать один препарат и в полной дозе, но препарат, действующий на специфический для данного больного компонент кашлевого рефлекса. Например, для облегчения кашля, связанного с явлениями острой инфекции верхних отделов дыхательных путей, показаны таблетки или сиропы с обволакивающим периферическим действием или их сочетание (у детей старшего возраста и подростков) с ненаркотическими препаратами центрального действия типа либексина. При остром ларингите, трахеите, бронхите и пневмонии для усиления бронхиальной секреции и разжижения вязкой мокроты наиболее благоприятное действие оказывает увлажнение дыхательных путей. Если оно неэффективно, в лечение добавляют отхаркивающие препараты и муколитики.

Муколитики являются препаратами выбора при наличии вязкой, слизисто-гнойной или гнойной мокроты и у детей с пониженным синтезом сурфактанта (ранний возраст, недоношенность, длительное течение бронхита, пневмония, муковисцидоз, дефицит a1-антитрипсина).

При кашле у больного с явлениями бронхоспазма целесообразно назначение (наряду с увлажнением и отхаркивающими препаратами) бронхолитиков, противоаллергических и противовоспалительных препаратов, но не показаны противокашлевые препараты центрального действия и муколитики типа ацетилцистеина.

У детей раннего возраста, у детей с выраженным рвотным рефлексом, у детей с высоким риском аспирации противопоказаны отхаркивающие препараты, увеличивающие объем секрета и особенно усиливающие рвотный и кашлевый рефлексы. А для целенаправленного подавления непродуктивного кашля, обусловленного раздражением слизистой ДП, например при коклюше, наоборот, возможно использование противокашлевых ненаркотических средств центрального действия.

Литература

1. Артамонов Р. Г. Состояние бронхов при затяжных и хронических сегментарных и долевых пневмониях у детей первых лет жизни. Автореф. дис. канд. мед. наук. М., 1958.

2. Игнатьева Е, П., Макарова О. В., Ноников В. Е. Современные отхаркивающие средства // В мире лекарств. 1998. № 1. С. 10-13.

3. Машковский М. Д. Лекарственные средства. М.: Медицина, 1993.

4. Рачинский С. В. и соавт. Бронхиты у детей. Л.: Медицина, 1978. 211 с.

5. Таточенко В. К. и соавт. Острые заболевания органов дыхания у детей. М.: Медицина, 1981. 206 с.

6. Руководство по медицине. Диагностика и терапия. М. 1997. Т. 1. С. 407-410.

7. Справочник Видаль. Лекарственные препараты в России. М., 1999.

8. Anmmon H. P. Incrisde the glucose by ACC during hiperglicem Arsne // 1992. 42. P. 642-645.

9. Bianchi M. et al. Ambroxol inhibits interleucin 1 and tumor necrosis factor production in human mononuclear cell // Agents and Actions. Vol. 31: 3/4.

10. Ziment I. Acetilcysteins: a drag with in intertstin past end a future // Respiration, 1986. 50 suppi 1: 20-30.

Источник