- Полинейропатия

- Симптомы

- Причины

- Осложнения полинейропатии могут включать

- Диагностика

- Врач может назначить обследование

- Лечение

- Медикаментозное лечение

- Синдром тарзального канала — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы синдрома тарзального канала

- Патогенез синдрома тарзального канала

- Классификация и стадии развития синдрома тарзального канала

- Осложнения синдрома тарзального канала

- Диагностика синдрома тарзального канала

Полинейропатия

Периферическая нервная система передает информацию от головного и спинного мозга (центральной нервной системы) к остальным частям тела. Периферическая нейропатия может быть результатом травматических повреждений, инфекций, нарушения обмена веществ, наследственных причин и воздействия токсинов. Одной из наиболее распространенных причин полинейропатии является сахарный диабет.

Пациенты с периферической нейропатией обычно описывают боли, как ощущения покалывания или жжения. Во многих случаях, симптомы снижаются, если возникает компенсация основного заболевания.

Каждый нерв в периферической нервной системе имеет определенную функцию, так что симптомы зависят от типа нервов, которые оказались повреждены. Нервы подразделяются на:

- Чувствительные нервы, которые получают ощущения от кожи, такие как температура, боли, вибрации или давление

- Двигательные (моторные) нервы, которые контролируют движения мышц

- Вегетативные нервы, которые контролируют такие функции, как кровяное давление, частота сердечных сокращений, пищеварение и функцию мочевого пузыря

Симптомы

Симптомы полинейропатии, могут включать:

- Постепенное появление онемения и покалывание в ногах или руках, которые могут распространяться вверх по рукам и ногам

- Острая колющая или жгучая боль

- Повышенная чувствительность к прикосновениям

- Отсутствие координации и падения

- Мышечная слабость или паралич, если повреждены двигательные нервы

Если задействованы вегетативные нервы, симптомы могут включать:

- Непереносимость жары, а также изменение потоотделения

- Проблемы с пищеварением, мочевым пузырем или кишечником

- Изменения артериального давления, в результате чего могут появиться головокружение

Причины

Ряд факторов может привести к развитию невропатии, в том числе:

- Алкоголизм. Скудная диета может привести к дефициту витаминов.

- Аутоиммунные заболевания. Они включают такие заболевания как синдром Шегрена, системная красная волчанка, ревматоидный артрит, синдром Гийена-Барре, хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия и некротический васкулит.

- Диабет. Более чем у половины пациентов с диабетом развиваются некоторые типы нейропатии.

- Воздействие ядов. Токсичные вещества включают в себя тяжелые металлы или химикаты.

- Лекарства. Некоторые лекарства, особенно те, что используются для лечения рака (химиотерапия), могут привести к развитию периферической невропатии.

- Инфекции. К ним относятся некоторые вирусные или бактериальные инфекции, в том числе болезнь Лайма, опоясывающий лишай, вирус Эпштейна-Барр, гепатит С, проказа, дифтерия и ВИЧ.

- Наследственные заболевания. Например такое заболевание как болезнь Шарко-Мари-является наследственным типом нейропатии.

- Травма или компрессия на нерв. Травмы, такие как дорожно-транспортные происшествия, падения или спортивные травмы, могут повредить или даже привести к разрыву периферических нервов. Компрессия нерва может возникать при постоянном воздействии на периферические нервы.

- Опухоли. Злокачественные и доброкачественные опухоли могут повреждать нервы или оказывать давление на них.

- Дефицит витаминов. Витамины группы В, в том числе B-1, B-6 и B-12, витамин Е и ниацин имеют большое значение для нервов.

- Заболевания костного мозга. Они включают в себя наличие аномального белка в крови (моноклональные гаммопатии), миеломная болезнь, лимфома и амилоидоз.

- Другие заболевания. К ним относятся заболевания почек, заболевания печени, заболевания соединительной ткани и щитовидной железы (гипотиреоз).

Осложнения полинейропатии могут включать

- Ожоги и травмы кожи. Если есть онемение частей тела пациент не может чувствовать изменения температуры или боль.

- Инфекции. Ноги и другие области тела со сниженной чувствительностью могут незаметно повреждаться. Необходимо следить за целостностью кожных покровов, особенно если есть сахарный диабет так как даже незначительные повреждения кожи могут приводить к инфицированию тканей.

Диагностика

Врача при диагностике полинейропатии, в первую очередь, могут интересовать ответы на следующие вопросы

- Есть ли у пациента соматические заболевания, такие как диабет или заболевания почек?

- Когда появились симптомы?

- Были ли симптомы были постоянными или возникали эпизодически?

- Насколько выражены симптомы?

- Что приводит к увеличению или снижению симптомов?

- Были ли аналогичные симптомы у кого – то в семье пациента?

- Врачу необходима полная медицинская история болезни. Врач рассмотрит историю болезни, в том числе симптомы, образ жизни пациента, воздействие токсинов, наличие вредных привычек и семейную историю неврологических заболеваний.

- При неврологическом обследовании врач может проверить сухожильные рефлексы, силу и тонус мышц, способность чувствовать определенные ощущения, и координацию.

Врач может назначить обследование

- Методы визуализации КТ или МРТ могут выявить различные заболевания (в том числе опухоли).

- Нейрофизиология. Электромиография записывает электрическую активность в мышцах, что позволяет определить, вызваны ли симптомы, в том числе слабость, повреждением мышечной ткани или повреждением нерва. ЭНМГ проверяет проведения импульса по нервам и позволяет определить степень повреждения нервных волокон. Могут быть также проведены нейрофизиологические исследования вегетативной нервной системы — сенсорные тесты, которые регистрируют, как пациент чувствует касание, вибрацию, холод и тепло.

- Биопсия нерва. Врач может рекомендовать удаление небольшой части нерва, обычно чувствительного нерва, чтобы изучить морфологические изменения в нерве для того, чтобы определить причину повреждения нерва.

- Биопсия кожи. При этом исследовании удаляется небольшая часть кожи для исследования количества нервных окончаний. Снижение количества нервных окончаний свидетельствует о невропатии.

- Лабораторные методы исследования необходимы для исключения различных заболеваний, таких как сахарный диабет, аутоиммунные заболевания болезни почек и Т.Д.

Лечение

Целью лечения полинейропатии является лечение основного заболевания и минимизация симптомов. Если лабораторные тесты и другие методы обследования указывают на отсутствие основного заболевания, врач может рекомендовать выжидательную тактику, для того чтобы увидеть, есть самостоятельное уменьшение симптомов нейропатии. Если есть воздействие токсинов или алкоголя, врач будет рекомендовать избегать этих веществ.

Медикаментозное лечение

Лекарства, используемые для облегчения болей при полинейропатии включают в себя:

- Обезболивающие, такие как парацетамол или из группы НПВС снижают болевые проявления

- Лекарства, содержащие опиоиды, такие как трамадол (Conzip, Ultram ER и другие) или оксикодон (Oxycontin, Roxicodone и другие), могут привести к развитию зависимости и наркомании, так что эти препараты, как правило, назначают только тогда, когда другие методы лечения не оказывают эффекта.

- Противосудорожные. Медикаменты, такие как габапентин (Gralise, Neurontin) и прегабалин (Лирика), синтезированные для лечения эпилепсии, могут значительно снижать боль при нейропатии. Побочные эффекты этих препаратов могут включать сонливость и головокружение.

- Капсаицин. Крем, содержащий это вещество (в природе встречается в остром перце) может применяться для некоторого облегчения симптомов нейропатии. Но учитывая раздражающее действие капсаицина на кожу не все пациенты могут терпеть действие кремов с капсаицином.

- Антидепрессанты. Некоторые трициклические антидепрессанты, такие как амитриптилин, доксепин и нортриптилин (Pamelor), могут применяться для уменьшения болей при нейропатии через воздействия на центральную нервную систему.

- Ингибитор серотонина и обратного захвата норадреналина дулоксетин (Cymbalta) и антидепрессант венлафаксин (Effexor XR), также могут облегчить боль при периферической нейропатии, вызванной диабетом. Побочные эффекты могут включать сухость во рту, тошноту, сонливость, головокружение, снижение аппетита и запор.

- Внутривенное введение иммуноглобулина является основой лечения хронической воспалительной демиелинизирующей полинейропатии и других воспалительных нейропатий.

- Альфа-липоевая кислота. Используется для лечения периферической невропатии в Европе в течение многих лет. Этот антиоксидант помогает уменьшить симптомы. Прием альфа-липоевой кислота необходимо обсудить с врачом, потому он может повлиять на уровень сахара в крови. Другие побочные эффекты могут включать желудочные расстройства и сыпь на коже.

- Травы. Некоторые травы, такие как масла энотеры, может помочь уменьшить нейропатическую боль у пациентов с диабетом.

- Аминокислоты. Аминокислоты, такие как ацетил-L-карнитин, может помочь улучшить симптоматику периферической нейропатии у пациентов, перенесших химиотерапию и у пациентов с сахарным диабетом. Побочные эффекты могут включать тошноту и рвоту.

Кроме медикаментозного лечения могут применяться и другие методы лечения.

- Миостимуляция позволяет в определенной степени восстановить проведение нервно импульса по мышцам.

- Плазмаферез и внутривенное введение иммуноглобулина.

- ЛФК. При наличии мышечной слабости физические нагрузки позволяет улучшить силу и тонус мышц. Регулярные физические упражнения, такие как ходьба три раза в неделю, могут уменьшить боль при нейропатии, улучшить мышечную силу и помогают контролировать уровень сахара в крови. Гимнастики, такие как йога и тай-чи также могут быть достаточно эффективны.

- Акупунктура. Воздействие на биологически активные точки позволяет улучшить чувствительность нервных рецепторов и снизить болевые проявления.

Источник

Синдром тарзального канала — симптомы и лечение

Что такое синдром тарзального канала? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Шагжиев Д. В., невролога со стажем в 11 лет.

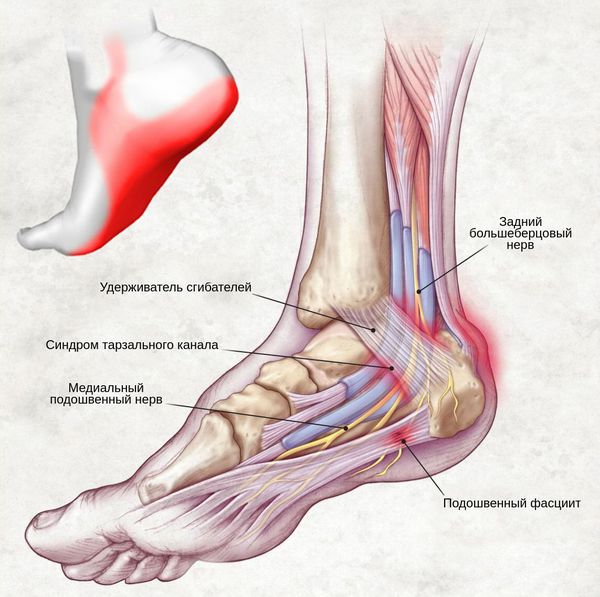

Определение болезни. Причины заболевания

Синдром тарзального ( предплюсневого) канала — это периферическая мононевропатия нижней конечности, которая возникает в результате сдавления большеберцового нерва, проявляющаяся болью в области голеностопного сустава по внутренней стороне стопы.

Существует ряд других названий этой патологии: синдром ущемления большеберцового нерва, синдром канала Рише, синдром предплюсневого канала. [9]

Возникновение компрессии не зависит от возраста и пола, так как в большинстве случаев связано с травматическим повреждением голеностопного сустава или вялотекущим субклиническим, а затем декомпенсированным процессом невропатии.

Сдавление нерва происходит по ряду причин:

- вальгусная деформация стопы;

- опухоли мягких тканей — саркомы мышц, жировой ткани и сухожилий;

- опухоли нерва и его оболочки;

- патология сосудов (варикозное расширение вен);

- доброкачественные костные образования в тарзальном туннеле (экзостозы);

- травма сустава или мышц при заваливании стопы внутрь;

- осложнение после оперативного лечение голеностопного сустава.

По статистике, около 1/4 пациентов с синдромом тарзального канала в анамнезе имели травматическое повреждение в области лодыжки. [11]

К факторам риска развития синдрома или усиления его течения относят некоторые системные фоновые заболевания:

При гипотериозе возможен отёк и уплотнения тканей в результате накопления глюкозаминогликанов и гиалуроновой кислоты, сопровождающийся задержкой жидкости. [13]

Сахарный диабет пагубно влияет на периферические нервы вследствие хронического повышение уровня глюкозы. Это вызывает образование сорбита — побочный путь утилизации глюкозы. Он накапливается в больших концентрациях, повышая осмотическое давление внутри клетки и вызывая её отек. Также к механизмам повреждения нерва относят ангиопатию и сужение просвета периневральных и эндоневральных сосудов в дебюте сахарного диабета. [14]

Симптомы синдрома тарзального канала

Поражение заднего большеберцового нерва может быть двухсторонним. При его сдавлении возникают:

- чувство боли в задней области голени;

- покалывание и жжение подошвы и пальцев ног (парестезии);

- снижение мышечной силы при сгибании пальцев стопы;

- изменения походки — она становится болезненной, щадящей, больной старается не нагружать травмированную ногу.

Боль при данном синдроме является ведущим признаком поражения периферического нерва. Она выражается в виде жгучих или ноющих ощущений, распространяющихся по задней области голени. Может локализоваться в области подошвы, стопы, пальцев и в любом месте вдоль хода большеберцового нерва.

Болезненное ощущение провоцируется давлением на канал, физической нагрузкой, ходьбой, постукиванием, различными движениями голеностопного сустава — приземлением, отталкиванием и разгибанием стопы. Также боль может приносить неудобство в ночное время.

Болезненные парестезии — постоянные ощущения онемения, ползания мурашек, прокалывания, жжения, усиливающиеся при ходьбе — локализуются в пальцах стопы и зонах иннервации подошвы:

- в области латерального подошвенного нерва;

- в области медиального подошвенного нерва;

- изредка в области пяточного нерва. [1]

Также при данном синдроме нередко наблюдается лёгкий парез сгибателей пальцев (“кошачья лапа”) и трофические изменения кожи стопы.

В связи с компрессией (сдавлением) нерва происходит ослабление нервно-мышечного сигнала, и развести пальцы в сторону становится довольно трудно. Это приводит к гипотрофии, а иногда и к атрофии мышц сгибателей пальцев стопы.

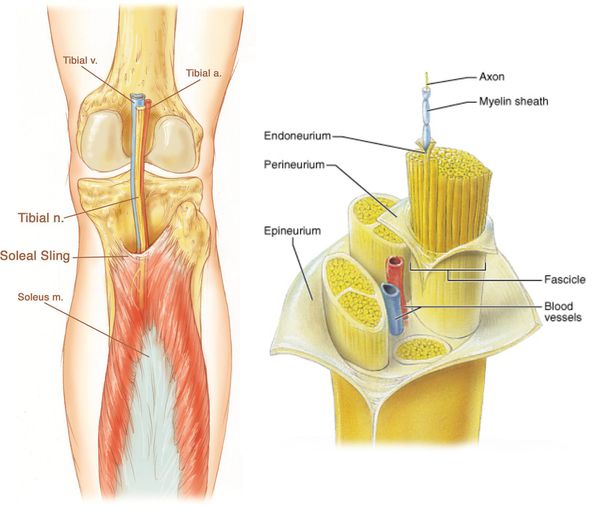

Патогенез синдрома тарзального канала

Чтобы понять, как происходит повреждение нерва и какие процессы этому способствуют, нужно рассмотреть нормальное строение периферического нерва. Он напоминает кабель, состоящий из нервных пучков различного диаметра, окружённых соединительнотканной оболочкой — эпиневрием. Эта соединительная ткань представляет собой нерыхлую, насыщенную жиром оболочку, усиленную продольными и поперечными коллагеновыми волокнами. В мышечных ложах эпиневрий выполняет функции амортизатора — смягчает нагрузки. Истинную оболочку нерва составляет периневрий — многослойная ткань с циркулярным строением, состоящая из уплощённых клеток, которые покрыты с обеих сторон базальной мембраной. [12]

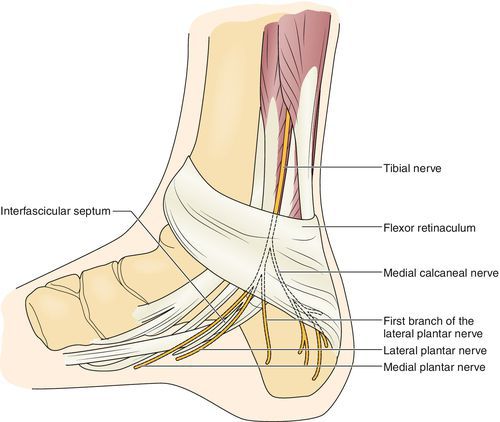

Одной из ветвей периферической нервной системы является большеберцовый нерв. Он начинается в пояснично-крестцовом сплетении спинномозговых корешков, проходит посередине вниз к подколенной ямке латеральнее (как бы в стороне) и поверхностнее подколенных сосудов. [4] Затем нерв спускается между обеими головками икроножной мышцы, проникает под сухожильную дугу камболовидной мышцы, после чего спускается между последней и глубокой мышцами к медиальной лодыжке голени.

На уровне голеностопного сустава большеберцовый нерв проходит через жёсткий остеофиброзный туннель — тарзальный канал. [1] Это пространство спереди ограничено большеберцовой костью, а снаружи — задним отростком таранной кости и пяточной костью, а также удерживателем сгибателей (сухожилий).

Канал делиться на два этажа:

- верхний (залодыжечный);

- нижний (подлодыжечный).

Анатомически в канале сосуществуют несколько сухожилий мышц: задняя большеберцовая, сгибатель большого пальца и длинный сгибатель пальцев. [8] [9] Причём короткий и длинный сгибатели большого пальца стопы являются основными мышцами, которые получают иннервацию после выхода нерва из канала предплюсны.

Ишемическая компрессия содержимого тарзального канала приводит к изменению кровообращения в стопе и слабости короткого сгибателя большого пальца стопы. Хроническое сдавление в результате нарушения той же иннервации способствует деформации по типу молоткообразных (кошачьих) пальцев. Также отмечается, что патология сопутствует почти каждому случаю вальгусной деформации стопы.

Классификация и стадии развития синдрома тарзального канала

Специальной классификации синдрома не существует. Он является разновидностью компрессионной нейропатии нижних конечностей. Помимо него существуют:

- Парестетическая мералгия Бернгардта-Рота — сдавление наружного кожного нерва бедра, который образуется из L2-L3 и проходит под путарную связку, где подвергается компрессии. Клинически проявляется парестезиями, а затем и болью в области передней боковой поверхности бедра.

- Метатарзалгия Мортона — сдавление подошвенных пальцевых нервов в области IV плюснефалангового сустава. Проявляется болью и парестезиями в области головок III-IV плюсневых костей.

- Синдром ущемления малоберцового нерва в области подколенной ямки и под длинной малоберцовой мышцей. Малоберцовый нерв идёт из L4-L5. Сдавление происходит в месте прохода малоберцового нерва под сухожилием двуглавой мышцы бедра. Проявляется слабостью сгибателей стопы, болью и парестезиями в области передней поверхности голени.

Осложнения синдрома тарзального канала

- Травмирование. На фоне слабости или пареза сгибателей стопы может возникнуть травма или растяжение связочного аппарата голеностопного сустава. Также возможны частые падения.

- Осложнения после проведения блокад тарзального канала. [9] Такие осложнения называются ятрогенными. Их клинические проявления возникают непосредственно сразу после процедуры или спустя некоторое время (в основном в течение нескольких недель) с постепенным нарастанием симптоматики, т. е. вышеописанные жалобы усугубляются и носят более стойкий характер.

- Анталгические контрактуры — рефлекторное ограничение движения. Возникает при длительной защитной позе.

- Защитная поза — положение тела, возникающее в случае длительного течения заболевания, в котором пациент максимально возможно чувствует себя комфортно.

- Каузалгическая боль — это жгучая интенсивная боль с локальными вазомоторными, трофическими проявлениями. Согласно одной из теорий, механизм её возникновения связан с нейрогенным асептическим воспалением, возникающим в результате высвобождения в зоне повреждения биологически активных веществ (гистамина, простагландинов, цитокинов). Это приводит к вегетативным нарушениям. Афферентная импульсация активизирует центральные структуры головного мозга: таламус и центральную кору головного мозга.

- Развитие диабетической язвы — возникает в результате повышенного травматизма за счёт сниженной чувствительности подошвы и недостаточной иннервации.

Диагностика синдрома тарзального канала

В первую очередь следует визуально определить состояние пациента: обратить внимание на его положение во время движения, как осуществляется ходьба, есть ли дисфункции мышц, деформация голеностопного сустава или другие неврологические отклонения при движении. Если при определённом положении стопы во время движения возникает боль, то пациент нуждается в углубленном осмотре и оценке этих движений.

Затем производится физикальный осмотр пациента в положении сидя для определения состояния стопы в целом. В запущенных случаях может наблюдаться нарушение мышц стопы, вплоть до атрофии, что приводит к молоткообразной деформации пальцев.

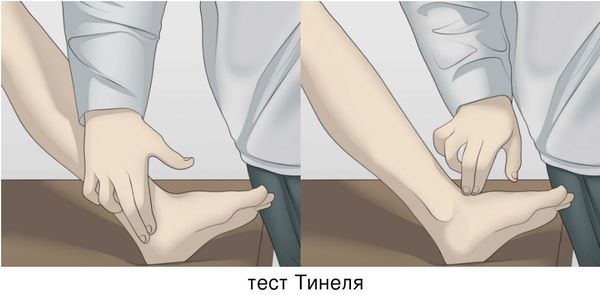

Одними из типичных провокационных проб являются постукивание (синдром Тинеля) и сдавление (синдром Гольдберга) большеберцового нерва — вызывают боль и парестезии в подошвенной части стопы. Также используется турникетный (манжеточный) тест. [1] Стоит отметить, что при синдроме тарзального канала отсутствует ахилловый рефлекс, но при этом частично сохраняется активное приведение стопы и сгибание в голеностопном суставе.

В дополнение к осмотру используют электронейромиографию (ЭНМГ) нижних конечностей: на наличие проблемы будет указывать снижение скорости проведения импульсов по чувствительным волокнам позади медиальной лодыжки.

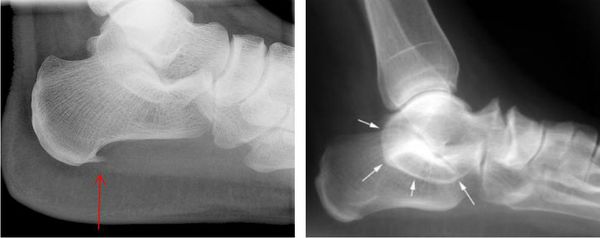

При подозрении травматической природы синдрома проводится рентгенография голеностопного сустава и стопы. Во время исследования также можно обнаружить костные выступы и остеофиты.

Для выявления патологий мягких тканей проводят МРТ голеностопного сустава стопы: могут быть обнаружены тендинит (дистрофия сухожилия), теносиновит (воспаление сухожилия), липомы или другие новообразования, варикозное расширение вен и кисты ганглиев.

Ещё один достоверный и ранний способ диагностики — это мышечное тестирование:

- тест для короткого сгибателя пальцев — пациенту предлагают сгибать среднюю фалангу II-IV пальцев, исследователь фиксирует проксимальные фаланги в разогнутом состоянии и препятствует движению средних;

- тест для длинного сгибателя пальцев — пациенту предлагают сгибать ногтевые фаланги II-IV пальцев, исследователь препятствует этому движению и держит проксимальные фаланги;

- тест для короткого сгибателя большого пальца — пациенту предлагают сгибать проксимальную фалангу большого пальца при разогнутой дистальной, исследователь препятствует этому движению;

- тест длинного сгибателя большого пальца — пациенту предлагают согнуть концевую фалангу большого пальца, исследователь препятствует этому движению и держит проксимальную фалангу разогнутой.

Существует тест оценки тяжести тарзального туннельного синдрома — это нингидриновая проба. [11] Оценка в 10 баллов указывает на нормальную стопу, оценка в 0 баллов говорит о наиболее выраженной патологии стопы.

Источник