- Лечение тромбозов центральной вены сетчатки

- Что такое тромбоз вен сетчатки

- Симптомы тромбоза

- Причины тромбоза сосудов сетчатки

- Диагностика тромбоза вен

- Результат лечения

- Профилактика тромбоза кровеносных сосудов

- Тромбоз вены сетчатки глаза

- Причины заболевания и разновидности тромбоза

- Симптоматика и клиническая диагностика

- Лечение, последствия и прогноз

- Тромбоз вен сетчатки (центральной вены и её ветвей) — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Причины тромбоза вен сетчатки

- Симптомы тромбоза вен сетчатки

- Патогенез тромбоза вен сетчатки

- Классификация и стадии развития тромбоза вен сетчатки

- Осложнения тромбоза вен сетчатки

- Диагностика тромбоза вен сетчатки

- Лечение тромбоза вен сетчатки

- Прогноз. Профилактика

Лечение тромбозов центральной вены сетчатки

Что такое тромбоз вен сетчатки

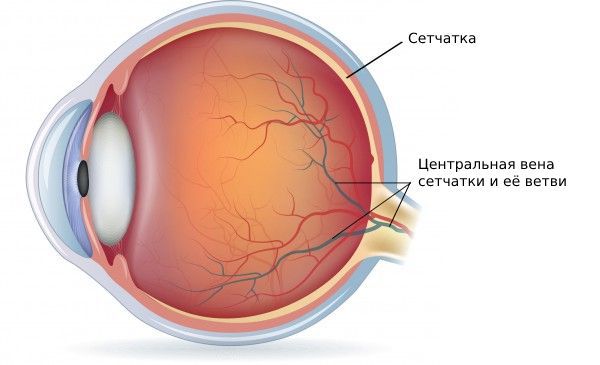

Тромбоз центральной вены сетчатки также называют окклюзией или инсультом глаза, потому что механизм патологии похож на инсульт сосудов головного мозга. В вене, проводящей кровь из сетчатки к сердцу, нарушается кровообращение. Тромбоз вызывает резкое помутнение в глазах и потерю зрения.

Сетчатка превращает свет, проходящий сквозь глаз, в нервные импульсы. Эти импульсы передаются в мозг и образуют изображение, которое мы видим. Тромб или сгусток крови в сосуде не дает сетчатке нормально функционировать, и глаз теряет способность хорошо видеть. Снижение зрения зависит от величины тромба.

Это заболевание полностью вылечить нельзя. Любая терапия направлена лишь на исправление симптомов, сопровождающих тромбоз.

Симптомы тромбоза

Основной симптом тромбоза вен сетчатки — внезапная нечеткость или потеря зрения в одном глазу. При отсутствии лечения зрение ухудшается с каждым часом. Иногда вы можете видеть мушки перед глазами — это микроскопические сгустки патологических клеток, плавающие в глазу. В тяжелых случаях тромб увеличивает глазное давление и вызывает сильную боль.

К врачу нужно обратиться сразу же после появления симптомов, чтобы у офтальмолога была возможность спасти ваше зрение.

Причины тромбоза сосудов сетчатки

Причины тромбоза разнообразны:

- слабые или поврежденные кровеносные сосуды;

- атеросклероз;

- глаукома;

- диабет;

- повышенное давление;

- высокий уровень холестерина в крови;

- заболевания кровеносной системы;

- возраст старше 60 лет;

- курение.

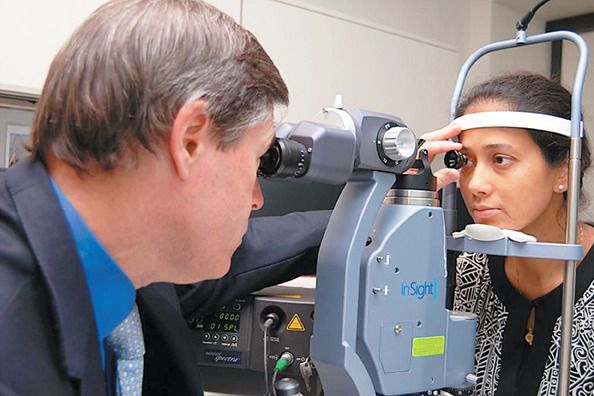

Диагностика тромбоза вен

На приеме врач проведет несколько тестов и исследований, чтобы убедиться в правильности диагноза:

В первые 1-2 месяца проводят медикаментозное лечение глаз. Если оно не помогает, назначают лазерную терапию. Она проводится на лазерной системе Visulas немецкой компании Zeiss, благодаря которой операция занимает не более 15 минут, а зрение начинает быстро восстанавливаться.

Результат лечения

Результат лечения зависит от степени тромбоза. Большинство пациентов восстанавливаются после проведенной терапии и возвращают первоначальное зрение, но некоторым везет не так сильно, и зрение вернуть не получается.

Восстановлению зрения могут мешать сопутствующие заболевания глаз или осложнения. В любом случае успешность лечения зависит от того, насколько точно вы будете следовать указаниям врача. Выполняйте все рекомендации и не пропускайте назначенный прием, даже если кажется, что зрение начало восстанавливаться. Теперь, после такого серьезного заболевания, вам нужно очень внимательно следить за своим зрением.

Неприятные симптомы могут пройти и сами по себе, и после этого зрение восстанавливается до первоначального состояния.

Профилактика тромбоза кровеносных сосудов

Профилактика тромбоза должна быть направлена на укрепление вен и сосудистой ткани. Вам следует:

- заниматься физкультурой;

- сбросить лишний вес;

- питаться правильно;

- бросить курить;

- контролировать уровень сахара в крови, артериальное давление, уровень холестерина;

- ходить на профилактический осмотр к окулисту не реже одного раза в год.

Тромбоз сосудов сетчатки Флуоресцентная ангиография

Источник

Тромбоз вены сетчатки глаза

Тромбоз вены сетчатки глаза – частая причина потери зрения у пациентов пожилого возраста. Согласно статистическим данным, окклюзия ретинальной вены – вторая по частоте встречаемости сосудистая патология сетчатки после диабетической ретинопатии. Ввиду мультифакториальной природы этого заболевания, лечение его по сей день остается непростой задачей даже для опытных врачей офтальмологов.

Причины заболевания и разновидности тромбоза

Сетчатка представляет собой слой светочувствительных клеток на задней поверхности глазного яблока. Эти клетки отвечают за распознавание зрительного сигнала, его трансформацию и последующую передачу в головной мозг для анализа и формирования зрительного образа. Окклюзия венозного оттока от сетчатки может привести к серьезным нарушениям зрения вплоть до его полной потери.

Тромбоз вены сетчатки глаза подразделяется на 2 типа в зависимости от калибра поврежденного сосуда:

Центральный тромбоз – блокируется кровоток основного венозного ствола на уровне горизонтальной пластинки решетчатой кости и зрительного нерва

Блокада ветвей ретинальной вены – в данной ситуации клиническая картина зависит от калибра и количества тромбированных сосудов.

Центральный тромбоз в зависимости от наличия или отсутствия ретинальной капиллярной ишемии подразделяется на ишемический и неишемический. Оценить наличие ишемии можно во время флюоресцентной ангиографии, выполняемой специалистом офтальмологом. Две трети пациентов сталкиваются с ишемическим типом тромбоза. Эта разновидность опасна развитием таких осложнений, как отек и ишемия диска зрительного нерва с последующей неоваскуляризацией, ведущей к необратимой потере зрения. Последствия венозного тромбоза сетчатки объединяют общим термином посттромботической ретинопатии.

Массивный тромбоз ведет к застою крови в сетчатке и ее ишемическому повреждению, что провоцирует высвобождение особых химических веществ – эндотелиальных факторов роста. Эти вещества способствуют разрастанию новых сосудов или неоваскуляризации, которая может стать причиной последующего повышения внутриглазного давления и развития такого посттромботического осложнения, как глаукома.

Достоверно назвать точные причины тромбоза центральных вен сетчатки ученые не могут до сих пор. Патогенез заболевания, вероятнее всего, складывается из возникновения классической триады Вирхова, описывающей сочетание трех системных факторов: гемодинамические изменения (венозный стаз), дегенеративные изменения сосудистой стенки и гиперкоагуляционные свойства крови.

В научной литературе описаны факторы риска, значительно увеличивающие вероятность венозной окклюзии. Среди них:

Возраст – подавляющее большинство случаев тромбоза имеет место у пациентов старше 55 лет

Артериальная гипертензия – по данным Американской Ассоциации Офтальмологов 73% пациентов с венозным тромбозом сетчатки постоянно имели высокие цифры артериального давления

Гиперлипидемия и системный атеросклероз. Высокий уровень холестерина и отложения липидов на внутренней поверхности сосудов повышают вероятность окклюзионных осложнений

Сахарный диабет приводит к сосудистым изменениям – ангиопатиям. Это заболевание также нередко осложняется венозным тромбозом сетчатки.

Другие предрасполагающие факторы – курение, постоянный прием оральных контрацептивов, миелопролиферативные заболевания, патология свертывающей системы крови.

Как видно, ретинальный венозный тромбоз – сложное мультифакториальное заболевание, требующее комплексного подхода к диагностике и лечению.

Симптоматика и клиническая диагностика

Пациенты с центральным тромбозом чаще всего предъявляют жалобы на внезапную безболезненную одностороннюю потерю зрения. Такие клинические признаки более характерны для ишемического сценария окклюзии. Неишемический тромбоз имеет менее выраженную симптоматику и проявляется унилатеральным помутнением и ухудшением зрения. Выявление окклюзии более мелких ветвей представляет определенную сложность, поскольку может протекать асимптомно. Иногда имеют место секторальные помутнения и ухудшения зрения, с которыми пациенты не спешат обращаться к врачу.

Диагностический процесс основан на подробном изучении жалоб пациента и имеющейся клинической симптоматики. Выполняются такие общеклинические исследования, как общий и биохимический анализы крови, а также коагулограмма для определения состояния свертывающей системы крови и рисков повторного тромбообразования. Также для постановки диагноза применяются следующие инструментальные методы:

Офтальмоскопия для оценки состояния сосудов глазного дна и сетчатки — позволяет увидеть расширение и кровенаполнение венозного сегмента, а также присоединяющийся впоследствии отек диска зрительного нерва

Флюоресцентная ангиография – контрастирование помогает выявить уровень окклюзии и оценить функциональное состояние сосудов

Оптическая когерентная томография – при необходимости выполняется для визуализации центральных отделов сетчатки.

Вышеописанные методы диагностики не исключают определения остроты и границ поля зрения.

Лечение, последствия и прогноз

Лечение тромбоза вен сетчатки в первую очередь должно быть направлено на предотвращение повторных окклюзий и профилактику осложнений. Для этого пациентам назначают:

Дезагреганты – препараты, снижающие агрегацию тромбоцитов и уменьшающие вероятность тромбозов (ацетилсалициловая кислота или аспирин, клопидогрель)

Тромболитики – применяются при массивном тромбозе, производят лизис уже имеющегося тромба и восстановление кровотока (альтеплаза)

Препараты для уменьшения отека диска зрительного нерва и улучшения микроциркуляции

Для редукции отека макулы используют внутриглазные инъекции препаратов-антагонистов эндотелиальных факторов роста, подавляющих рост новых сосудов (например, бевацизумаб, более известный как Авастин)

С этой же целью проводится интраокулярное введение имплантов, обеспечивающих медленное высвобождение дексаметазона

Лазернаяфотокоагуляция используется для купирования отека макулы, сопровождающего окклюзию ветвей ретинальной вены.

Также алгоритм лечения подразумевает компенсацию сопутствующих заболеваний. Речь идет о нормализации суточных уровней глюкозы при сахарном диабете, контроле артериального давления при гипертензии, оптимизации уровня холестерина в крови. Немаловажным является отказ от вредных привычек.

Последствия посттромботической ретинопатии зависят от калибра заблокированного сосуда, своевременной диагностики и быстрого начала лечения. Восстановление зрения при посттромботическойретинопатии происходит постепенно. Зачастую полного возврата прежней остроты зрения не случается, иногда имеет место отрицательная динамика ввиду развития различных осложнений.

Сохранить зрительный комфорт помогут регулярные посещения врача для контроля за восстановлением кровообращения в сетчатке. Положительную роль играет здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек и диетическое питание.

Источник

Тромбоз вен сетчатки (центральной вены и её ветвей) — симптомы и лечение

Что такое тромбоз вен сетчатки (центральной вены и её ветвей)? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Гилязев А. Р., офтальмолога-хирурга со стажем в 8 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Тромбоз вен сетчатки (retinal vein occlusion) — это острое состояние, при котором нарушается отток крови по центральной вене сетчатки или одной из её ветвей [1] . При заболевании обычно один глаз начинает хуже видеть. Это происходит безболезненно и внезапно: за несколько часов, реже — дней.

Тромбоз вен сетчатки — самая распространённая причина потери зрения у пожилых людей. Заболевание по частоте находится на втором месте среди всех сосудистых патологий сетчатки после диабетической ретинопатии [2] .

Причины тромбоза вен сетчатки

Может возникать из-за повышенного тромбообразования и отрыва тромба при тромбофлебите ног. Иногда маленький кровяной сгусток может оторваться и перекрыть кровоток в венах сетчатки во время операции по удалению тромба (тромбэктомии).

Факторы риска:

- Возраст — это самый важный фактор: более 90 % пациентов с тромбозом вен сетчатки старше 55 лет [10] .

- Артериальная гипертензия при тромбозе центральной вены сетчатки выявляется у 73 % пациентов старше 50 лет и у 25 % молодых пациентов [10] . Если артериальное давление не снижать, то могут возникнуть повторные тромбозы в этом же или во втором глазу.

- Гиперлипидемия. Уровень общего холестерина более 6,5 ммоль/л выявлен у 35 % пациентов вне зависимости от возраста [10] .

- Сахарный диабет. Гипергликемия присутствует у 10 % больных старше 50 лет, но не характерна для молодых пациентов [10] .

- Приём оральных контрацептивов часто сопровождается окклюзией, т. е. ограничением проходимости вен сетчатки. Данный фактор может усугубиться тромбофилией.

- Повышенное внутриглазное давление увеличивает риск тромбоза центральной вены сетчатки, особенно если перекрыт сосуд на краю диска зрительного нерва.

- Другие редкие факторы:

- миелопролиферативные расстройства — заболевания, при которых вырабатывается избыточное количество кровяных клеток, например полицитемия;

- приобретённые гиперкоагулирующие заболевания, при которых повышена свёртываемость крови — гипергомоцистеинемия, волчанка, антифосфолипидный синдром и дисфибриногенемия;

- воспалительные заболевания — синдром Бехчета, саркоидоз, гранулематоз с полиангиитом.

Симптомы тромбоза вен сетчатки

При заболевании зрение снижается резко, но безболезненно. Обычно процесс затрагивает только один глаз. Как правило, это происходит за несколько часов, реже — дней. От того, насколько снизился кровоток, зависит степень ухудшения зрения: от небольшой до полной слепоты. При этом могут искажаться предметы и линии, а также появляться тёмное пятно — скотома.

При тромбозе половины сетчатки возникает ограничение поля зрения, т. е. поражённый глаз перестаёт видеть часть окружающего мира [4] .

Патогенез тромбоза вен сетчатки

Тромбоз центральной вены сетчатки возникает из-за следующих факторов (триада Вирхова):

- повреждение сосудистой стенки;

- замедление тока крови;

- повышенная свёртываемость крови [3][4] .

Сосудистая стенка может повреждаться при атеросклерозе. В результате центральная вена сетчатки сдавливается и изменяется вязкость крови. При этом замедляется кровоток, что в дальнейшем приводит к тромбозу [11] .

Чаще всего тромбы образуются в венах ног, однако могут возникать и в других частях тела. Небольшие фрагменты тромба могут оторваться от большого сгустка при физических нагрузках, перенапряжении или во время операции.

Если размер тромба и вены совпадает, то сосуд закупоривается. В дальнейшем давление в вене растёт, она разрывается, из-за чего нарушается кровообращение и питание сетчатки кислородом.

Центральная вена и артерия сетчатки имеют общую соединительную оболочку, поэтому при атеросклерозе артерии повышается давление на вену, что тоже провоцирует её тромбоз.

Классификация и стадии развития тромбоза вен сетчатки

По стадии и локализации процесса:

I. Претромбоз (симптомы незаметны, хотя кровоток в сетчатке уже замедлился):

- Центральной вены сетчатки.

- Артериовенозной аркады (сосудистых пучков, образованных ветвями центральной артерии и вены сетчатки):

- верхневисочной;

- нижневисочной;

- верхненосовой;

- нижненосовой.

II. Тромбоз или ретромбоз (резко снижается зрение):

- Центральной вены сетчатки:

- полный;

- неполный.

- Артериовенозной аркады:

- верхневисочной с отёком макулы и без него (с ишемией и без) ;

- нижневисочной с отёком макулы и без него (с ишемией и без);

- верхненосовой;

- нижненосовой.

III. Посттромботическая ретинопатия. Возникают патологические изменения сосудов радужной оболочки , замедляется кровоток, появляются ответвления и дополнительные соединения между сосудами, в некоторых случаях — новые сосуды [4] [12] .

По течению:

- острое — 1–1,5 месяца;

- подострое — 1,5–3 месяца;

- хроническое — более 3 месяцев.

Тромбоз центральной вены сетчатки бывает ишемическим и неишемическим. При неишемическом тромбозе зрение снижено незначительно, пациент хуже видит сразу после сна. При ишемической форме зрение ухудшается сильно и внезапно.

Неишемическая форма встречается в 75 % случаев и проявляется резким ухудшением зрения на одном глазу [5] . Острота зрения, как правило, снижается не более чем на 10 %.

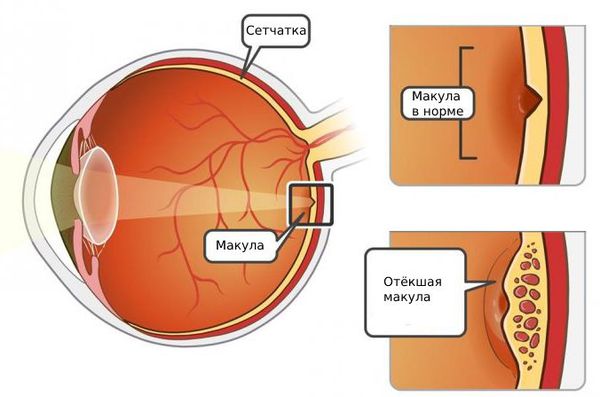

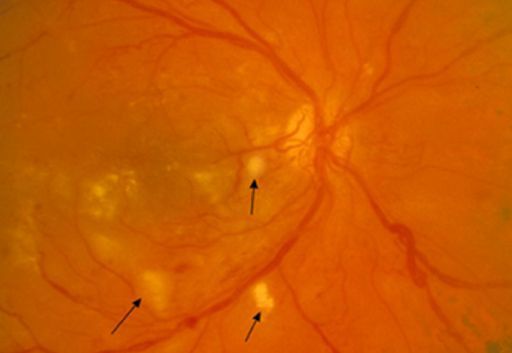

При осмотре глазного дна выражена извитость и расширение всех ветвей центральной вены сетчатки, микрогеморрагии (кровоизлияния) в форме языков пламени по всем четырём квадрантам и в большем количестве на периферии.

Также наблюдается выраженный отёк диска зрительного нерва и макулы. У пациентов с гипертензией встречаются ватообразные очаги.

Через 6–12 месяцев острые признаки пропадают и формируются сосудистые коллатерали — дополнительные соединения между сосудами вместо старых, перекрытых.

За 4 месяца заболевание переходит в ишемическую форму у 15 % пациентов, а за 3 года — у 34 % [10] .

При ишемической форме быстро нарастает непроходимость вен, из-за чего нарушается питание сетчатки, перекрываются капилляры и к тканям поступает недостаточно кислорода. У пациентов, как правило, резко снижается зрение: его острота становится менее 10 %.

Также при ишемической форме наблюдается выраженная извитость и отёк всех ветвей центральной вены сетчатки, множество микрогеморрагий в форме языков пламени, выраженный отёк и гиперемия диска зрительного нерва. Из-за этого компоненты крови выходят за пределы сосудистого русла, образуется множество новых неполноценных сосудов радужки (рубеоз) и повышается внутриглазное давление. Рубеоз радужки в половине случаев возникает между вторым и четвёртым месяцем развития заболевания. Также высок риск неоваскулярной глаукомы, возникающей из-за роста новообразованных сосудов . Неоваскуляризация сетчатки происходит в 5 % случаев [10] .

При ишемическом тромбозе с вовлечением большой площади сетчатки часто встречается симптом Маркуса — Гунна, или относительный афферентный зрачковый дефект. Для него характерно:

- освещение незрячего глаза не сопровождается реакцией зрачков;

- освещение зрячего глаза, напротив, вызывает содружественную реакцию зрачка повреждённого глаза, т. е. он сужается.

Осложнения тромбоза вен сетчатки

- Неоваскулярнаяглаукома. Возникает из-за прорастания новообразованных сосудов. При заболевании повышается внутриглазное давление, но пациенты этого не замечают. Зрительный нерв постепенно отмирает, человек теряет зрение и только тогда обращается к врачу. Неоваскулярная глаукома, как правило, устойчива к лекарствам, снижающим кровяное давление, и требует хирургического лечения.

- Дистрофия сетчатки. Если кровообращение долго нарушено, то сетчатка атрофируется и у пациента снижается зрение.

- Неоваскуляризация сетчатки. Образование новых сосудов всегда сопровождается ишемией сетчатки. Из-за слабости сосудистой стенки жидкость просачивается в толщу сетчатки и возникает отёк. Он дополнительно усугубляет кислородное голодание сетчатки и провоцирует выброс фактора роста сосудов. Так формируется порочный круг, в результате которого ухудшается зрение.

- Рецидивирующийгемофтальм. На фоне кислородного голодания сетчатка начинает массово вырабатывать факторы роста сосудов. Новообразованные сосуды прорастают, но их стенка неполноценна и склонна к просачиванию. Кроме того, сосуды прорастают по задней гиалоидной мембране и формируют грубую соединительную ткань. При колебаниях стекловидного тела, а вместе с ним и мембраны, например при ходьбе или падении, новообразованные сосуды повреждаются. В стекловидном теле возникает кровоизлияние, что вызывает дополнительное огрубение мембраны и в крайних случаях отслойку сетчатки. У пациента перед глазами появляются «мушки», которые снижают зрение. Без лечения такие случаи часто повторяются.

- Тракционная отслойка сетчатки происходит на фоне выраженной неоваскуляризации сетчатки. Пациент видит сначала «шторку», а затем теряет зрение [4] .

Диагностика тромбоза вен сетчатки

При тромбозе вен очень важна ранняя диагностика. Но, как правило, пациенты обращаются уже за неотложной помощью, когда зрение внезапно резко снизилось [7] .

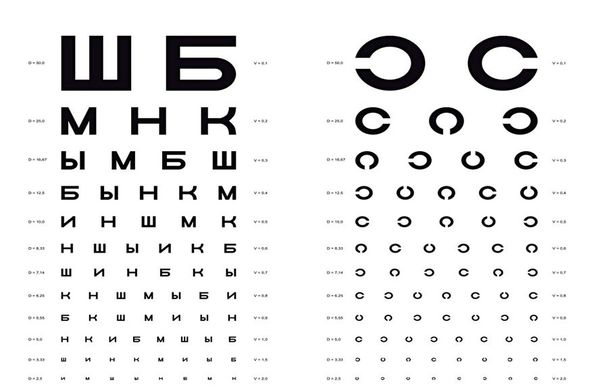

1. Визометрия — это оценка остроты зрения с помощью специальных таблиц с чёрными знаками на белом фоне. Для взрослых это изображение букв, цифр и колец с разрывами, для детей — картинки.

2. Периметрия — проверка полей зрения. При тромбозе вен сетчатки может появиться скотома (тёмное пятно).

3. Биомикроскопия — оценка структуры передних отделов глаза с помощью щелевой лампы. Для заболевания характерно помутнение стекловидного тела.

4. Офтальмоскопия — осмотр глазного дна. При тромбозе вен сетчатки возникают симптом «раздавленного помидора», микрокровоизлияния, ватообразные очаги и отёк диска зрительного нерва и/или макулы.

5. Тонометрия — оценка внутриглазного давления. При тромбозе вен сетчатки оно может быть нормальным или повышенным.

6. Флюоресцентная ангиография (ФАГ) — процедура, при которой в кровеносные сосуды вводят флуоресцентный краситель. ФАГ позволяет оценить:

- длительность поражения;

- место закупорки сосуда;

- степень нарушения кровотока (полное или частичное);

- степень перфузии и неперфузии (наличие или отсутствие кровоснабжения);

- наличие или отсутствие соединений между капиллярами;

- наличие новообразованных сосудов;

- кровообращение в сосудах хориоидеи (сосудистой оболочки глаза).

7. Оптическая когерентная томография сетчатки (ОКТ) — бесконтактное исследование сетчатки с помощью томографа. Метод позволяет определить:

- высоту и площадь макулярного отёка;

- структурные характеристики отёка (кистозные изменения, отслойку нейроэпителия);

- наличие витреоретинальных тракций — натяжение сетчатки структурами стекловидного тела, которое ведёт к частичной отслойке задней гиалоидной мембраны;

- эпиретинальный фиброз — образование тонкой плёнки на поверхности сетчатки ;

- положение задней гиалоидной мембраны стекловидного тела;

- эффективность лечения макулярного отёка.

ОКТ-ангиография позволяет выявить начальные признаки ишемической макулопатии (I степень нарушения перфузии макулы) при окклюзии вен сетчатки.

8. Лабораторные исследования: общие анализы крови и мочи, сахар в крови, коагулограмма, уровень холестерина, липидов и белковых фракций. У пациентов с тромбозом вен сетчатки часто выявляют высокий уровень холестерина, повышенную свёртываемость и «загущение» крови.

9. Измерение артериального давления — при тромбозе вен сетчатки оно часто повышено.

10. ЭКГ — иногда выявляются изменения, которые характерны для перенесённых инфарктов.

11. Электроретинография (ЭРГ) и электроокулография (ЭОГ). ЭРГ отражает биоэлектрическую активность всей сетчатки в целом. В кривой ЭРГ выделяют два основных элемента — волны «a» и «b». Основными признаками тромбоза вены сетчатки являются негативная «b» волна и сниженное соотношение b/a [7] .

Также пациенту могут потребоваться консультации других врачей: терапевта, кардиолога, невропатолога и эндокринолога. Терапевт или кардиолог могут дополнительно назначить УЗИ сонных артерий.

Дифференциальная диагностика ишемической и неишемической формы

Лечение тромбоза вен сетчатки

Цели лечения — улучшить зрение пациента, остановить патологические процессы и предотвратить серьёзные осложнения.

Методы лечения:

1. Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки — снижает риск развития неоваскуляризации сетчатки и переднего отдела глаза, неоваскулярной глаукомы и уменьшает высоту отёка сетчатки. При процедуре разрушается пигментный эпителий в зоне ишемии, что улучшает питание сетчатки.

При экссудативном типе изменений панретинальная лазеркоагуляция не показана. Её выполняют, если площадь неперфузии сетчатки превышает 10 диаметров диска зрительного нерва. При этом учитывают данные флюоресцентной ангиографии. Лазерному воздействию подвергаются только участки ишемии сетчатки.

2. Интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза (внутрь стекловидного тела глаза) по схемам:

- «Treat & Extend» — ингибиторы вводят три раза с интервалом в месяц. Затем, если по данным томографии нет патологических изменений, то делается ещё один укол. Через 1,5 месяца исследование повторяют. Если нет участков отёка, то снова делают укол и увеличивают интервал до 2 месяцев. Через 2 месяца всё повторяется. Если всё хорошо, то интервал между обследованиями увеличивается до 3 месяцев. Если возникли патологические изменения, то интервал сокращают до месяца. Схема «Treat & Extend» позволяет предотвратить изменения сетчатки. Эффективными препаратами считаются Ранибизумаб, Афлиберцепт, Бевацизумаб[6] .

- «Pro Re Nata» — осмотры проводят также часто, как и в предыдущей схеме, но уколы делают только при отрицательной динамике. Такой подход пациентам нравится больше, однако важно помнить, что если изменения заметны на томографии, то сетчатка уже повреждена и часть фоторецепторов потеряна безвозвратно.

3. Интравитреальное введение кортикостероидов — применяют пролонгированный препарат Дексаметазон (Озурдекс) [8] . Также офф-лейбл используется Триамцинолон [9] . Офф-лейбл означает, что врачи могут законно применять лекарства вне рамок официальных показаний в их стране, если в мире есть положительный опыт лечения ими. Такое разрешено во многих странах, но запрещено в России.

4. Хирургическое лечение:

- Частичная задняя витрэктомия — удаление стекловидного тела и постепенное его замещение внутриглазной жидкостью.

- Пилинг внутренней пограничной мембраны — при процедуре уменьшается барьер между сетчаткой и внутриглазной жидкостью, что улучшает питание сетчатки. Кроме того, внутренняя пограничная мембрана служит субстратом для фиброзных изменений сетчатки. Поэтому если внутреннюю мембрану удалить, то эти осложнения можно предотвратить.

- Артериовенозная шитотомия — разъединение общей соединительно-тканной оболочки между артерией и веной в той области, где застрял тромб. Также проводятся манипуляции по механическому продвижению тромба.

Хирургические вмешательства улучшают питание сетчатки и могут восстановить зрение. Но у них есть и недостатки:

- манипуляции сложны и требуют дорогостоящего оборудования;

- мало хирургов, которые владеют этими техниками;

- у всех операций есть риски осложнений.

Из-за этих недостатков хирургическое лечение не назначают в первую очередь. Чаще всего пациенту предлагают ввести внутрь стекловидного тела препарат, который снимет отёк сетчатки и улучшит зрение. Эффект от уколов временный: он сохраняется, пока лекарство полностью не рассосётся. Задача врача состоит в том, чтобы на пике действия препарата выполнить лазеркоагуляцию сетчатки.

Прогноз. Профилактика

Прогноз зависит от формы заболевания, расположения тромба и своевременности лечения:

- Форма заболевания:

- Неишемическая — прогноз благоприятный, в 51 % случаев зрение восстанавливается без лечения до 0,5 диоптрий и выше.

- Ишемическая — у 73–93 % пациентов острота зрения снижается до 0,1 диоптрий и ниже. Неишемическая форма переходит в ишемическую у 10–33 % пациентов [6][10] .

- Локализация тромба — прогноз благоприятный при тромбозе одной из боковых ветвей.

- Своевременное и адекватное лечение — если вовремя обратиться к врачу и следовать его рекомендациям, то прогноз благоприятный. В запущенных случаях пациент может полностью потерять зрение и стать инвалидом. Некомпенсированная неоваскулярная глаукома может перейти в болящую форму и придётся удалить глаз.

Меры профилактики:

- поддерживать нормальное артериальное давление;

- регулярно заниматься спортом;

- полноценно питаться;

- перестать курить.

Источник