- Лечение силикоза легких народными средствами

- Рак легкого — не приговор

- Почему возникает рак легкого?

- Что должно насторожить?

- Ранние признаки рака легкого

- Стадии рака легкого

- Как лечат рак легкого?

- Как получить лечение?

- Можно ли вылечиться от рака легкого?

- Силикоз: распространенное профессиональное заболевание органов дыхания

- Виды и причины заболевания

- Силикоз легких, симптомы

- Лечение и профилактические меры

- Силикоз

- МКБ-10

- Общие сведения

- Причины силикоза

- Классификация

- Симптомы силикоза

- Диагностика

- Лечение силикоза

- Прогноз и профилактика

Лечение силикоза легких народными средствами

Рак легкого — не приговор

19 октября 2020

Из всех заболеваний бронхолегочного древа самым редким можно считать рак трахеи, на который приходится 0,1-0,2% всех онкологических недугов.

Рак легкого — это не только медицинская, но и социальная проблема. В нашей стране ежегодно этим видом рака заболевают около 60 тыс. человек. В структуре смертности от онкологических заболеваний этот недуг занимает первое место. В 2018 г. на рак лёгкого пришлось 15% всех случаев смерти от онкологических заболеваний.

Почему возникает рак легкого?

Причина многих онкологических заболеваний — мутации в ДНК. Где, когда и почему возникает поломка, ведущая к возникновению раковой опухоли, зависит от ряда причин.

Что должно насторожить?

Коварство рака легкого и трахеи состоит в том, что ранние формы этих заболеваний не имеют клинических проявлений. Нередко пациенты длительно лечатся от других болезней у врачей других специальностей.

Ранние признаки рака легкого

Первые симптомы рака легкого часто не связаны с дыхательной системой. К ним относятся:

- Cубфебрильная температура

- Cлабость и усталость сразу после пробуждения

- Кожный зуд с развитием дерматита и появлением наростов на коже

- Слабость мышц и повышенная отечность

- Нарушение работы центральной нервной системы: головокружение (вплоть до обморока), нарушение координации движений или потеря чувствительности

- Специфические симптомы (кашель с «ржавой» мокротой, одышка, кровохарканье, боль) чаще возникают при распространенной форме заболевания

Стадии рака легкого

I стадия — опухоль меньше 3 см, метастазы отсутствуют, симптомов нет.

II стадия — опухоль до 6 см, находится в границах сегмента легкого или бронха.

Единичные метастазы в отдельных лимфоузлах (ограничены грудной клеткой на стороне поражения). Симптомы более выражены, появляется кровохарканье, боль, слабость, потеря аппетита.опухоль меньше 3 см, метастазы отсутствуют, симптомов нет.

III стадия — опухоль превышает 6 см, проникает в другие части легкого или соседние бронхи. Средостенные лимфатические узлы могут быть поражены метастазами.

IV стадия — опухоль дает метастазы в другие органы.

Как лечат рак легкого?

Выбор метода лечения во многом зависит от распространенности онкологического процесса.

Пациентам с ранними формами рака легкого, которым противопоказано хирургическое лечение, назначается лучевая терапия (стереотаксическая радиохирургия).

В НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова успешно проводится уникальная операция: бронхопластическая лобэктомия — удаление части легкого (вместо традиционной операции — полного удаления органа).

Такое вмешательство позволяет сохранить качество жизни пациента. На сегодняшний день заведующим хирургическим торакальным отделением НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Евгением Левченко проведено более 300 бронхопластических лобэктомий. Это самый большой опыт «в одних руках» во всем мире.

Если опухоль большая или обнаружены метастазы, назначается лекарственная терапия.

Точечно воздействовать на клетки, которые несут генетические нарушения, не затрагивая другие, позволяет таргетная терапия, благодаря которой достигается высокая эффективность и низкая токсичность (а значит, хорошая переносимость) лечения. Если в эпоху химиотерапии 50% пациентов с распространенным раком легкого умирали в течение года после постановки диагноза, сегодня благодаря современному лечению эти больные стали жить в 3-4 раза дольше.

Еще одна прорывная технология в лечении рака легкого — иммунотерапия, которая блокирует механизм уклонения опухоли от надзора собственной иммунной системы и активизирует противоопухолевый иммунитет. Благодаря этому иммунитет распознает и самостоятельно уничтожает опухоль. Применение иммунной терапии позволяет надеяться на выздоровление даже пациентам с запущенной стадией рака легкого.

Как получить лечение?

Если вы заметили у себя настораживающие симптомы, обратитесь к участковому терапевту или врачу общей практики.

После осмотра и опроса в случае необходимости врач выдаст вам направление в онкологический диспансер, ЦАОП.

После осмотра онколог онкодиспансера или ЦАОП, если возникло подозрение на злокачественное новообразование, должен организовать ваше полное дообследование и взятие биопсии опухоли.

Если диагноз «рак» подтвердился, следует немедленно приступить к лечению: оно может быть амбулаторным или стационарным и включать в себя хирургическое вмешательство, медикаментозную и лучевую терапию.

Лечение может проходить по месту жительства или — в случае невозможности лечения по месту жительства — в федеральном центре (если потребуется лечение там, вам выдадут направление).

Помните: лечение (в том числе современные дорогостоящие препараты для иммунотерапии и таргетной терапии) предоставляется по ОМС бесплатно. Никаких доплат требовать не могут, если это происходит, обращайтесь к страховому представителю в компанию, выдавшую полис ОМС.

Сроки оказания онкологической помощи определены Приказом Минздрава № 915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю „онкология»», они должны строго соблюдаться:

- Через 5 дней — пациент, обратившийся к терапевту с подозрением на онкологическое заболевание, должен оказаться на приеме у онколога.

- В течение 1 рабочего дня онколог должен взять биопсию. Если это невозможно в силу ресурсов медицинской организации, врач должен немедленно направить пациента в ту медицинскую организацию, где это можно осуществить.

- В течение 15 рабочих дней гистолог должен рассмотреть полученный материал и дать заключение.

- В течение 15 рабочих дней после получения результата биопсии (если диагноз подтвердился) пациент должен пройти консилиум врачей (для планирования лечения) в онкодиспансере и быть госпитализирован.

При необходимости проведения операции предшествующая хирургическому вмешательству предоперационная химиотерапия или предоперационная лучевая терапия проводятся в сроки, установленные клиническими рекомендациями Минздрава России для каждого вида опухоли. После них выполняется операция.

Вопрос обеспечения лекарственными препаратами находится под пристальнейшим контролем Минздрава России.

Можно ли вылечиться от рака легкого?

Да, и таких случаев в копилке врачей немало. В НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова часто вспоминают шахтера, который всю жизнь проработал за Полярным кругом: в Воркуте. После выхода на пенсию он переехал в Кировскую область и… заболел. Сначала врачи поставили диагноз «бронхит», затем — «астма», потом — «рак легкого». Младшая дочь посоветовала пройти обследование в Санкт-Петербурге, где они попали к Евгению Владимировичу Левченко. Хирург предложил сделать операцию по своей методике, сохраняя часть легкого.

Благодаря этому удалось добиться длительной ремиссии. В планах у 65-летнего пациента снова вернуться к спорту, в родном городе его уже ждет сборная ветеранов.

Муж привез ее в клинику уже в тяжелом состоянии. Дышать самостоятельно она уже не могла. Диагноз — «рак легкого 4-й стадии, осложненный тромбоэмболией» — не внушал оптимизма. Состояние было настолько тяжелым, что родные готовились к худшему. Брать биопсию в такой ситуации было нельзя: пациентка могла погибнуть от кровопотери. Генетическое исследование плазмы крови показало, что у пациентки болезнь вызвала особая мутация, против которой есть специализированный таргетный препарат.

Женщина быстро пошла на поправку. Сейчас она живет обычной жизнью. Все, что требуется для поддержания ее состояния, — это просто принимать таблетки.

Уроженец Дербента, врач-стоматолог — с молодости курил крепкие дорогие сигареты (на момент поступления в клинику стаж курения составлял 32 года).

«Я наивно полагал, что вред бывает только от дешевых папирос», — вспоминает он.

В феврале 2014 года его стали мучить ночные боли в руке. Местные врачи решили, что это профессиональное заболевание (как известно, руки стоматологов постоянно испытывают большую нагрузку), и назначили сначала физиопроцедуры с гормональным препаратом, а потом — инъекции другого гормонального препарата непосредственно в руку.

Поскольку эффекта так и не последовало, пациента решили «дообследовать». Рентгеновский снимок показал отсутствие в лучевой кости 6-сантиметрового фрагмента. Окончательный диагноз был поставлен в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина: оказалось, что это не саркома, как предполагалось ранее, а метастатический рак легкого 4-й стадии. Метастаз размером 10х15 см блокировал работу сустава и разрушил лучевую кость правой руки.

Пациенту была удалена верхняя доля правого лёгкого, ампутирована рука, 4 курса химиотерапии также не дали результата. В начале 2015 года он стал одним из первых пациентов, кто принял участие в клиническом исследовании нового иммуноонкологического препарата, которое проводилось в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Результат превзошел все ожидания: пациент быстро пошел на поправку, и с тех пор болезнь ни разу не напомнила о себе.

После операции пациент обратился за консультацией в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. После молекулярно-генетического тестирования была выявлена редкая генетическая мутация, которая и стала причиной заболевания. При ней самым эффективным вариантом лечения является таргетная терапия.

После назначения препарата у пациента уменьшилась одышка, пропал кашель. Сегодня, спустя 5 лет после начала лечения, признаков опухолевого процесса у пациента нет.

Для лечения пациентов дневных и круглосуточных стационаров в 2020 году выделено 120 миллиардов рублей и запланировано выделить в 2021 году 140 миллиардов рублей.

Источник

Силикоз: распространенное профессиональное заболевание органов дыхания

Силикоз входит в ряд профессиональных заболеваний органов дыхания. Это одна из разновидностей пневмокониозов, возникает от длительного вдыхания производственной пыли с содержанием высокой дозы свободной двуокиси кремния.

Виды и причины заболевания

Выявляется патологическое состояние преимущественно у работников горнодобывающие и металлообрабатывающие промышленности. Вредному воздействию фиброгенной кварцевой пыли подвергаются изготовители стекла, керамики, работники сталелитейной промышленности, пескоструйщики, резчики камня, стеклодувы, шахтеры, забойщики и проходчики.

Опасность представляют небольшие, до 3-5 нм микрочастицы кварца, кристобалита. Когда допустимая концентрация вредных веществ в воздухе превышена, происходит оседание мелкодисперсной пыли на бронхах и альвеолах легких. Если рабочие не используют индивидуальные средства защиты, вдыхают вредные вещества длительное время, то после 2-3 лет работы развивается силикоз легких.

По скорости развития разделяют несколько видов болезни:

- острая;

- хроническая;

- прогрессирующая;

- ускоренный вид.

Какую форму принимает патология, зависит от времени воздействия промышленной пыли, ее интенсивности, общего состояния организма и наличия сопутствующих заболеваний. Клинико-морфологические формы силикоза определяют как:

- узелковые;

- рассеянно-склеротические;

- комбинированные.

Острая форма фиброза прогрессирует даже после прекращения контакта с пылью. В целом лечение дает благоприятный прогноз.

Силикоз легких, симптомы

Длительное время болезнь никак не проявляет себя. Характерные признаки заболевания обнаруживаются значительно позже. К симптоматике фиброза легких относятся:

- диффузионная дыхательная недостаточность;

- сухой кашель постепенно переходит в мокрый с обилием мокротических выделений;

- колющая боль в загрудинной области;

- жесткое дыхание;

- сухие хрипы;

- ощущение нехватки воздуха;

- тахикардия;

- цианоз.

Поздние стадии осложняются бронхитом, астмой, пневмонией, туберкулезом, пневмотораксом, ревматоидным артритом, раком легких.

Лечение и профилактические меры

Для выявления патологических процессов на ранних стадиях проводятся профилактические медицинские осмотры на производстве. Выполняется рентгенодиагностика легких. Ряд исследовательских тестов на определение функции внешнего дыхания облегчают постановку диагноза. К ним относится спирометрия, пикфлоуметрия, пневмотахография, газоанализ внешнего дыхания. Много информации дают компьютерная томография и МРТ легких.

Если диагностируется силикоз, лечение назначает врач-пульмонолог или терапевт. Важно незамедлительно прекратить контакт с вредными веществами. Пациенту рекомендована белковая диета, прием витаминов и физиотерапия. Эффективны кислородные ингаляции и дыхательные упражнения. Проводится санация бронхиального дерева с применением антисептического раствора. Курение сильно усложняет терапевтические мероприятия и увеличивает риск осложнений. Необходимо отказаться от этой привычки. При тяжелых формах силикоза возможна трансплантация легких.

Мероприятия по лечению и профилактике проводятся в условиях стационара или в специальных профилакториях. Для предотвращения болезни рабочим на вредных производствах предоставлены индивидуальные и общие средства защиты. Регулярно проводятся профилактические медосмотры.

Источник

Силикоз

Силикоз – профзаболевание, характеризующееся развитием тяжелого пневмофиброза вследствие продолжительного вдыхания пыли с высоким содержанием свободной двуокиси кремния. Симптоматика носит прогрессирующий характер: одышка сначала возникает при нагрузке, затем и в покое, периодическое покашливание сменяется постоянным кашлем, усиливается боль в груди, в поздних стадиях развивается легочно-сердечная недостаточность. Решающими критериями диагностики служат данные профессионального анамнеза в сочетании с типичными рентгенологическими признаками силикоза. Лечебные мероприятия включают бронхоальвеолярный лаваж, медикаментозную терапию, оксигенотерапию; в отдельных случаях – трансплантацию легких.

МКБ-10

Общие сведения

Силикоз – форма пневмокониоза, развивающаяся при вдыхании и осаждении в легких фиброгенной пыли, содержащей кристаллический диоксид кремния (кремнезем). Наибольшее распространение силикоз получил в конце XIX — первой половине XX в.в. в связи с бурным развитием горнорудной промышленности, станко- и машиностроения, где рабочие подвергались воздействию пыли, содержащей свободную двуокись кремния. В настоящие дни заболевание уходит в прошлое, хотя занятость в отдельных отраслях производства по-прежнему связана с повышенным риском заболеваемости силикозом. В результате силикоза развивается массивный легочный фиброз, который может прогрессировать даже после прекращения воздействия фиброгенной пыли. Клиническим изучением силикоза занимается пульмонология и профпатология.

Причины силикоза

Силикоз возникает вследствие вдыхания частиц свободного диоксида кремния в кристаллической форме, главным образом, кварцевой пыли, реже — кристобалита и тридимита. Силикоз может являться профессиональным заболеваниям для следующих отраслей производства: горнорудное дело (добыча полезных ископаемых из пород, содержащих кварц), машиностроение и металлургия, изготовление стекла, керамики, фарфора и др. Чаще других силикозом болеют шахтеры, проходчики, рабочие литейных цехов, пескоструйщики, стеклодувы, резчики по камню, гончары. У шахтеров может возникать смешанное заболевание, вызванное воздействием кварцевой и угольной пыли – силикоантракоз.

Скорость развития заболевания, распространенность и тяжесть поражения зависит от стажа работы, условий труда, интенсивности пылевого воздействия, индивидуальных свойств организма. От начала работы на вредном производстве до выявления силикоза может пройти от 3-5 до 15-20 лет. Существенное значение имеет размер пылевых частиц – для проникновения в альвеолы и межуточную ткань диаметр пылинок должен составлять менее 5 мкм. Обсуждается несколько теорий патогенеза силикоза. Наиболее ранняя из них – механическая объясняет патологические изменения механическим повреждением легочной ткани мелкодисперстной пылью. Согласно токсико-химической теории, кварцевая пыль растворяется в тканях с выделением кремниевой кислоты, оказывающей цитотоксическое действие. Однако эти и другие теории не могут до конца объяснить всех аспектов патогенеза.

В настоящее время наибольшей популярностью пользуется иммунологическая теория развития силикоза. В ней особое значение придается фагоцитозу кварцевых частиц альвеолярными макрофагами. Поглощенные частицы кремния вызывают повреждение лизосомальных мембран с выходом в цитоплазму ферментов и гибель макрофагов. Высвободившиеся из погибших клеток частицы кремния повторно захватываются другими макрофагами, снова и снова приводя к гибели фагоцитов. Одновременно при разрушении макрофагов в легочную ткань выделяются биологически активные вещества, среди которых — липоидный фиброгенный фактор, стимулирующий образование силикотических узелков. Кроме этого, адсорбируясь на поверхности легких, кремниевые пылинки изменяют свойства белковых частиц, в результате чего последние приобретают аутоантигенные свойства. В качестве аутоантигенов также могут выступать погибшие легочные макрофаги. Роль иммунного фактора в генезе силикоза позволяет некоторым авторам рассматривать это заболевание в ряду коллагенозов.

Классификация

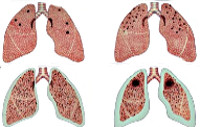

Различают три основные клинико-морфологические формы силикоза – узелковую, диффузно-склеротическую и смешанную. При узелковой форме силикоза в легких формируются силикотические гранулемы, представленные пучками соединительной ткани. Гранулемы могут располагаться концентрически или вихреобразно, иногда сливаются в крупный узел (узловая или опухолевидная форма силикоза). Узелки могут подвергаться некротическим изменениям и при прорыве в бронх образовывать силикотические каверны. Диффузно-склеротическая форма протекает с развитием межальвеолярного, периваскулярного и перибронхиального фиброза; формированием бронхоэктазов, эмфиземы, плевральных шварт. При смешанной форме силикоза на фоне распространенного склероза выявляются узелковые гранулемы.

Силикоз может протекать в острой, хронической (классической), прогрессирующей, ускоренной форме. Острый силикоз развивается при массивном воздействии кремниевой пыли в сроки менее 2-х лет. Протекает бурно с сильнейшей одышкой, общими симптомами (слабостью, потерей веса). Хронический силикоз обычно дает о себе знать через 15 и более лет после контакта с кремнеземом. Развивается асимптомно, исподволь, а усиление одышки и кашля часто списывается на другие заболевания или естественный процесс старения. Протекает в форме узелкового фиброза.

Для прогрессирующего массивного фиброза характерна усиленная одышка, кашель с мокротой, рецидивирующие гнойные бронхиты, выраженные нарушения легочной вентиляции. Типичными осложнениями данной формы силикоза служат пневмоторакс, туберкулез, легочное сердце. Ускоренный вариант силикоза возникает через 5-10 лет контакта с кварцевой пылью. Клинические проявления схожи с хронической формой, однако прогрессируют быстрее. Часто сочетается с микобактериальной инфекцией, аутоиммунными заболеваниями (склеродермией).

Симптомы силикоза

В большинстве случаев заболевание развивается постепенно, при этом субъективные клинические симптомы силикоза появляются позднее рентгенологических изменений в легких. На основании клинико-рентгенологических признаков выделяют три стадии силикоза.

На I стадии одышка присутствует только в условиях физического напряжения, больного беспокоит периодический сухой кашель, умеренные покалывающие боли в груди. Рентгенологически определяется усиление легочного рисунка, начальные признаки эмфиземы.

II стадия силикоза сопровождается одышкой при минимальной нагрузке, надсадным кашлем, постоянными болями в грудной клетке. Выслушиваются сухие рассеянные хрипы, жесткое дыхание. На снимках выявляются узелковые элементы, плевральные наслоения, буллезная эмфизема.

На последней, III стадии силикоза одышка становится постоянной (в т. ч. в покое), беспокоит кашель с мокротой, кровохарканье, тахикардия; выявляется цианоз лица. В поздних стадиях развивается легочная гипертензия и сердечно-легочная недостаточность. Рентгенологические признаки включают массивный пневмофиброз, эмфизему, ателектазы, смещение средостения.

Течение силикоза часто отягощается обструктивным бронхитом, бронхиальной астмой, бактериальной пневмонией, бронхоэктатической болезнью, спонтанным пневмотораксом, раком легких. В случае осложнения силикоза суставным синдромом говорят о силикоартрите. В 30-80% случаев развивается туберкулез, что приводит к смешанной форме заболевания — силикотуберкулезу. Возможно одновременное сочетание силикоза, туберкулеза и ревматоидного артрита. Причиной гибели больных может послужить как сопутствующее заболевание, так и декомпенсация легочного сердца.

Диагностика

Достоверность диагноза «силикоз» подтверждается после уточнения профессионального маршрута, проведения рентгендиагностики, исследования ФВД, консультаций пациента профпатологом и пульмонологом. Аускультативные данные пестрые: над разными участками легкого может выслушиваться жесткое, ослабленное, бронхиальное дыхание, сухие трескучие и влажные хрипы, шум трения плевры.

Основными рентгенологическими признаками силикоза служат силикотические узелки – мелкоочаговые тени округлой формы размером от 1 до 10 мм, расположенные в верхних легочных полях; дополнительными – эмфизема, сетчатая или ячеистая структура легочного рисунка, утолщение плевры. КТ легких высокого разрешения или МСКТ обладают более высокой чувствительностью. Данные спирографии выявляют смешанные нарушения легочной вентиляции (снижение ЖЁЛ, ОФВ1, пробы Тиффно и др.). Контролировать динамику развития силикоза позволяет исследование газов крови, пульсоксиметрия. У некоторых пациентов выявляются антиядерные антитела, С-реактивный белок, положительный ревматоидный фактор.

Дифдиагностику силикоза следует осуществлять с саркоидозом, гемосидерозом, антракозом, асбестозом, милиарным туберкулезом, метастатическим раком легкого, гранулематозом Вегенера, грибковыми поражениями легких. Отличить силикоз от перечисленных заболеваний помогает дополнительный комплекс исследований (анализ мокроты, бронхоскопия, туберкулиновая проба, ПЭТ и КТ грудной клетки).

Лечение силикоза

Радикальные методы лечения силикоза не разработаны. При подтверждении диагноза первоочередной мерой должно стать прекращение контакта с кварцевой пылью. Назначается белковое и витаминизированное питание, лечебная гимнастика, ходьба на расстояние. Основной целью терапии является торможение прогрессирования фиброзных изменений, предупреждение и устранение осложнений.

В части случаев лечение начинают с тотального бронхоальвеолярного лаважа – эта методика помогает снизить общее пылевое загрязнение легких. При быстром прогрессировании силикоза используются кортикостероидные гормоны (преднизолон). Положительный эффект отмечается от ингаляций протеолитических ферментов, улучшающих бронхиальную проходимость, и гиалуронидазы, увеличивающей проницаемость тканей для используемых медикаментов.

В комплексную терапию силикоза включаются бронхолитики (беротек, сальбутамол), отхаркивающие, антигистаминные средства, оксигенотерапия. В случае присоединения туберкулезного процесса показано лечение у фтизиатра. Меры физиотерапевтической реабилитации включают ультразвук, УФО, электрофорез, дыхательную гимнастику, санаторно-курортное лечение. Больным силикозом необходим категорический отказ от курения, профилактическая вакцинация против гриппа, пневмококка. При тяжелом, быстро прогрессирующем легочном фиброзе единственным спасением может служить трансплантация легких.

Прогноз и профилактика

Своевременно распознанный, неосложненный силикоз может не оказывать существенного влияния на качество и продолжительность жизни. Однако во всех случаях изменения в легких необратимы, а заболевание будет прогрессировать с той или иной скоростью. Неблагоприятные исходы регистрируются при быстро прогрессирующих и осложненных формах пневмокониоза.

Основу профилактических мероприятий составляет улучшение санитарно-технических условий (герметизация оборудования, автоматизация производственных процессов, вытяжная вентиляция, использование индивидуальных средств защиты и т. п.). Предупредительные меры медицинского характера включают периодические профосмотры с обязательным рентгенологическим исследованием легких. Лица, больные силикозом, освобождаются от работы на вредных производствах, в зависимости от тяжести расстройств им присваивается группа инвалидности.

Источник