Абсцесс легкого

Что такое абсцесс легкого

В переводе с латыни абсцесс значит — просто нарыв. В медицине так обозначают активный воспалительный процесс в живой ткани, при котором образуется полость, заполненная гноем и окруженная капсулой.

Абсцесс легкого — процесс ограниченный, наш организм сам строит оболочку, которая препятствует распространению гноеродных микроорганизмов в другие не зараженные части органа. При пониженном иммунитете, когда организм практически не способен бороться, в легких часто возникает инфекция без ограничения — гангрена легкого.

Абсцесс легкого и гангрена — это тяжелые инфекционные деструктивные (деструкция — разрушение клеток и тканей) легочные заболевания.

Почему возникает заболевание

Наличие патогенных микроорганизмов в лёгких — одна из главных составляющих возникновения абсцесса.

Самые частые возбудители:

- стафилококки,

- грамотрицательные аэробные бактерии,

- неспорообразующие анаэробные микроорганизмы,

- патогенные виды клостридий,

- грибы.

Заражение происходит в основном бронхогенным, гематогенным или травматическим путём.

Провоцирующие условия развития абсцесса:

- неправильное или неполноценное лечение пневмонии, в результате которого снижается иммунитет, ухудшается вентиляция легких и микроциркуляция крови;

- аспирация — попадание в лёгкие инородного (желудочного) содержимого у больных в бессознательном состоянии, ослабленных, имеющих нарушения механизма глотания, страдающих алкоголизмом;

- заболевания носоглотки, полости рта;

- закупорка бронха эмболом небольшого диаметра;

- травмы грудной клетки;

- сепсис.

- алкоголизм;

- наркомания;

- курение;

- работа на вредном производстве;

- прием гормонов и иммунодепрессантов;

- сахарный диабет;

- заболевание щитовидной железы.

Классификация

- Лёгочные абсцессы классифицируются:

- по типу возбудителя,

- по виду заражения,

- по происхождению,

- по расположению в лёгком,

- по количеству очагов,

- по характеру заболевания: острый абсцесс легкого; хронический абсцесс.

Симптомы абсцесса легкого

- формирование гнойной полости, организм пытается самостоятельно бороться с инфекцией, наблюдается:

- высокая температура,

- признаки сильной интоксикации,

- потеря аппетита,

- головные боли,

- боли различной степени в грудной клетке,

- одышка,

- кашель,

- учащенное сердцебиение,

- быстрое ухудшение состояния.

- самостоятельное вскрытие полости:

- состояние резко ухудшается;

- возникает внезапный влажный кашель с большим количеством гнойной мокроты зеленовато-коричневого цвета с очень неприятным запахом, объемом до одного литра.

- температура спадает, появляется аппетит, признаки интоксикации уходят, остается боль в грудине, одышка, общая слабость.

Острый абсцесс может зажить спонтанно, но если процесс длится более двух месяцев речь идет уже о развитии хронического абсцесса легкого. Основные симптомы: выраженное истощение, одышка, кашель с образованием зловонной мокроты, периодическое ухудшение самочувствия. Инфекция из легких может распространяться по кровеносным и лимфатическим сосудам и заражать другие органы, а иммунная система совершенно неспособна ее преодолеть.

Осложнения

Осложнения абсцесса легкого могут возникать при неправильно подобранном антибиотике, у ослабленных больных, у не выполняющих рекомендации и режим, у пытающихся лечиться дома.

Наиболее частые: развитие хронического абсцесса, плеврит, пиопневмоторакс, кровохарканье.

Редкие: тромбоз легочных артерий, диффузная пневмония, возникновение абсцессов в печени, почках, в тканях мозга, формирование новообразований.

Диагностика

- сбор анамнеза,

- общий осмотр пациента,

- обзорная рентгенография органов грудной клетки,

- общий анализ крови,

- биохимический анализ крови,

- общий анализ мочи,

- микроскопический анализ мокроты,

- бактериологический посев крови, мокроты,

- компьютерная томография,

- магнитно-резонансная или компьютерная томография,

- фибробронхоскопия,

- бронхография.

Лечение

При абсцессе легкого лечение необходимо начинать немедленно и только в условиях стационара. Сегодня существует множество схем лечения абсцессов, где сочетание консервативных и хирургические методов дает положительные результаты.

Профилактика

Профилактика возникновения абсцесса легкого заключается в своевременном обращении к специалисту и лечении легочных заболеваний (в том числе пневмонии и бронхиальной астмы), отказе от вредных привычек и ведении здорового образа жизни.

Поделитесь статьёй в соцсетях:

Медицинский центр санатория “Таврия” в Евпатории дает возможность всем своим пациентам ощутить профессиональную заботу грамотных специалистов.

- ПН 8:00 — 17:00

- ВТ 8:00 — 17:00

- СР 8:00 — 17:00

- ЧТ 8:00 — 17:00

- ПТ 8:00 — 17:00

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ПРИМЕНЕНИЮ СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Источник

Лечение абсцесса фитотерапией и народными методами

Абсцессом называют скопление гноя, которое вызвала острая или хроническая инфекция. Если запустить воспаление, то ткани начнут разрушаться, абсцесс появляется тогда, когда в рану или язву попадает инфекция, которую вызывают стафилококки и стрептококки. Существует несколько видов нарывов, и все они сопровождаются высокой температурой, сильной болью, покраснением, так что обнаружить его не составит труда. Встречается абсцесс мягких тканей, гортани, легких и других органов.

В данном материале мы рассмотрим лечение только легких и не запущенных форм гнойного воспаления, в тяжелых случаях такое лечение может только навредить за счет упущенного времени, так как тяжелые формы должны лечится в больнице и обычно хирургическим путем.

Известные рецепты лечения абсцесса

В наше время народ все больше склоняется к лечению народными средствами, это может быть траволечение или лечение с помощью иных подручных средств. Народная медицина может предложить множество рецептов:

- Лист алоэ или столетник, у которого берут нижние старые листья, измельчают и прикладывают к больному месту;

- Перетертая молодая луковица прикладывается к нарыву до тех пор, пока не наступит облегчение.

- Крепкий настой травы зверобоя (не менее 10 грамм травы на 100мл воды) прикладывают к больному участку в виде примочек.

- Чеснок и картофель также можно привязывать к воспаленному месту, только по истечению 3-х часов не забывайте снимать и менять повязку на свежую.

- Можно приготовить специальную мазь на основе меда. В равных пропорциях берется мед, спирт или водка, мазь Вишневского все смешивается, повязка меняется каждые четверть суток.

- Еще один чудодейственный рецепт лечения абсцесса – это мазь из прополиса. Надо взять 100 грамм несоленого жира, вскипятить и добавить кусочки прополиса весом 10 грамм, остудить, помешивая.

- Хорошо помогает раствор, приготовленный из мыла и соды, в котором парят воспаленный участок, вода на ощупь должна быть не обжигающей, а приятно горячей. Данный рецепт эффективен при стафилококковой инфекции.

Общее во всех этих рецептах одно: все средства имеют сильные антисептические свойства для устранения причин недуга и по возможности успокаивающее или обезболивающее для снятия симптомов. Если растение обладает стимулирующим и разогревающим эффектом, то процесс заживления пойдет быстрее. Для комплексности лучше добавить в свой рацион стимулирующие иммунитет чаи или травяные сборы.

Травы для лечения абсцесса

Наиболее встречаемые рецепты на травах:

- Мало кто знает такая трава как будра плющевидная, которая является хорошим лекарем нарывов в свежем виде.

- Зверобой не только лечит желудок, но и, помогает при небольших нарывах причем его можно одновременно принимать и внутрь и наружно.

- Хорошее средство получается, если смешать дробленые семена льна и ромашку и настоять в горячем молоке, а затем промывать нарывы.

- Отличный эффект дает кедровая, сосновая или еловая живица, смешанная оливковым маслом.

- Состав из крапивы, дубовой коры, травы перца водяного и омелы белой, залитый кипятком и настоянный в течении 30 минут, используют как примочки и компрессы.

- Измельченные листья эвкалипта с золотником канадским прокипяченные в стакане воды 20 минут, настаивать один час, потом промывать раны.

- Витаминный и уникальный напиток из плодов шиповника с добавление абрикосов необычайно полезен, особенно если требуется вылечить абсцесс легких. Наилучший эффект в этом случае можно достигнуть с ингаляциями из лука, чеснока и эвкалипта.

- Травяные чаи из эхинацеи или элеутерококка прекрасно помогают, также хорошо добавлять в чай корень имбиря или женьшень.

И так самые популярные травы для лечения абсцесса — это травы-антисептики (зверобой, лук, чеснок, золотарник, иссоп, хвоя сосны, ели и пихты) или иммуномодуляторы (элеутерококк, эхинацея, сосна, женьшень)

Хотелось бы особо отметить, что лечение народными средствами надо начинать на ранней стадии заболевания или подключать в период остаточных явлений, а когда процесс зашел далеко, рекомендуется обращаться к врачам, дабы избежать плачевных ситуаций.

Профилактика абсцесса

Главное правило соблюдения гигиены и правильное питание – это основная профилактика абсцессов кожи и мягких тканей.

Источник

Абсцесс легкого

В клинической практике под термином «абсцесс легкого» понимают патологический процесс, характеризующийся формированием более или менее ограниченной полости в легочной ткани в результате ее некроза и последующего гнойного расплав

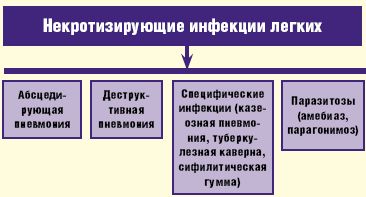

В клинической практике под термином «абсцесс легкого» понимают патологический процесс, характеризующийся формированием более или менее ограниченной полости в легочной ткани в результате ее некроза и последующего гнойного расплавления. Зачастую в описании некротизирующих инфекций в легких используют термин «некротизирующая пневмония» или «гангрена легкого», тем самым выделяя две различные клинические ситуации— легочный некроз с небольшими многофокусными формирующимися полостями и большое кавитарное поражение. Однако фактически мы нередко наблюдаем образование мелкофокусной инфильтрации с тенденцией к слиянию и образованию нескольких небольших по размеру очагов абсцедирования легочной ткани, которые в последующем могут сливаться с формированием единой полости. В группу некротизирующих инфекций легких входит не только абсцедирующая пневмония или собственно абсцесс легкого, но и деструктивная пневмония, которая характеризуется образованием полостей, нечетко отграниченных от воспаленной или малоизмененной легочной ткани; а также ряд специфических инфекций (казеозная пневмония, туберкулезная каверна, сифилитическая гумма), сопровождающихся развитием деструкции легочной ткани и паразитозы (амебиаз, парагонимоз), которые, хотя и рассматриваются вне рамок пневмонии, тем не менее, при локализации поражения в легких могут вызывать деструктивные повреждения соответствующей локализации (рис. 1).

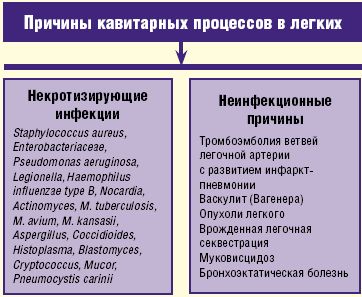

Кроме некротизирующих инфекций кавитарный процесс в легких может быть обусловлен неинфекционными причинами, а именно тромбоэмболией ветвей легочной артерии, васкулитом Вагенера, опухолевым процессом, врожденной легочной секвестрацией, муковисцидозом и бронхоэктатической болезнью (рис. 2).

Выделяют острые или хронические абсцессы легкого, основываясь на продолжительности симптомов, начиная с догоспитального этапа и вплоть до момента оказания специализированной медицинской помощи. Под острым абсцессом понимают патологическую ситуацию длительностью до одного месяца, клинические случаи с более длительным развитием клинической картины рассматриваются как хронические.

Также абсцессы легких подразделяются на первичные и вторичные, исходя из наличия/отсутствия взаимосвязанных патологических процессов. Абсцессы у пациентов, склонных к аспирации содержимого ротоглотки, а также у ранее здоровых пациентов обычно рассматриваются как первичные; вторичные абсцессы легкого обычно связывают с предшествующим возникновением бронхогенной карциномы легкого или развитием системного заболевания с выраженной дисфункцией иммунной системы, либо c ВИЧ-инфицированием, а также они возможны у пациентов, перенесших операцию по пересадке/трансплантации органов.

В основе абсцесса легкого/абсцедирующей пневмонии чаще всего лежит аспирация из верхних отделов дыхательных путей, на долю которой приходится до 70% и более всех случаев заболевания, а среди выявляемых патогенов преобладают разновидности анаэробов, которые колонизируют в десневых карманах ротовой полости. Напротив, распространение инфекции из поддиафрагмального пространства— менее частая причина, обусловливающая развитие абсцесса легкого; еще реже встречается гематогенное распространение инфекционного процесса.

Первым шагом в развитии абсцесса легкого является поступление инфицированного содержимого ротоглотки в нижние отделы дыхательных путей, что обычно происходит при нахождении пациента в лежачем положении. Аспирация содержимого ротоглотки чаще всего наблюдается у пациентов с нарушением сознания, страдающих алкоголизмом и наркоманией, а также в случае развития дисфагии. Сначала возникает пневмонит, в последующем (обычно 7–14 дней) поступивший инфицированный материал приводит к развитию некроза легочной ткани. Некроз в дальнейшем эволюционирует в абсцесс легкого и/или эмпиему; на более позднем этапе возможно открытие бронхоплеврального свища, а также прорыв абсцесса в плевральную полость.

Кроме всего прочего, существует еще ряд механизмов развития легочного абсцедирования инфекционного генеза. Во-первых, необходимо помнить об эндокардите трикуспидального клапана, основным этиологическим агентом которого является Staphylococcus aureus. Заболевание чаще всего наблюдается у молодых пациентов, страдающих внутривенной формой наркомании. Развитие патологического процесса в сердце манифестирует с развитием септической эмболии в легочной ткани.

В другом случае речь идет о так называемом синдроме Лемиера (thrombophlebitis Lemierre)— гнойном тромбофлебите шейных вен. Вначале наблюдается тонзиллит с развитием паратонзиллярного абсцесса с последующим распространением инфекционного процесса на нижележащие отделы шеи, когда затрагивается шейное сосудистое сплетение. Эволюцией процесса является бактериемия, вызываемая Fusobacterium necrophorum, которая приводит к образованию септических эмболов в легких.

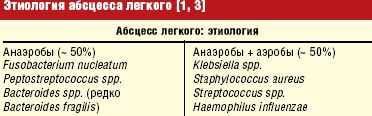

Этиология абсцесса легкого известна: в 50% случаев выявляются анаэробы— Peptostreptococcus, Prevotella, Bacteroides sp. и Fusobacterium sp. (табл. 1). В другой половине случаев абсцесс легкого вызывают ассоциации анаэробных и аэробных микроорганизмов— в первую очередь представители семейства Enterobacteriaceae и, прежде всего, Klebsiella pneumoniae и K.oxytoca, реже Staphylococcus aureus, Streptococcus spp. и Haemophilus influenzae. Аэробы сравнительно редко способны вызывать мономикробный абсцесс легкого, однако стоит отметить, что K.рneumoniae и S.aureus обладают наиболее высокой гистолитической активностью.

В отношении последнего необходимо отметить, что в подавляющем большинстве доказанных случаев легочной инфекции, вызванной S.aureus, наблюдается лишь неосложненная бронхопневмония. Исключением является развитие инфекционного эндокардита правых отделов сердца. Заболевание, как уже было отмечено, манифестирует с образованием септических эмболов в легочной ткани.

К сожалению, в практической деятельности микробиологическая диагностика редко приводит к положительному результату вследствие объективных трудностей в выделении культуры анаэробов. Стандартом получения образцов для последующего микробиологического исследования является проведение трансторакальной тонкоигольной биопсии абсцесса, выполнение которой большинству пациентов не представляется возможным. Кроме того, российские лаборатории обладают невысоким опытом работы с анаэробными возбудителями.

В абсолютном большинстве случаев у истоков развития абсцесса легких лежит развитие очагового паренхиматозного воспаления, т.е. пневмонии, что сопровождается такими неспецифическими признаками инфекции нижних дыхательных путей, как лихорадка, кашель, плевральные боли и собственно очаговая инфильтрация, которая подтверждается данными клинического обследования и рентгенографией органов грудной клетки. Появление вышеобозначенных симптомов заставляет пациента обратиться за медицинской помощью, а проведение правильного диагностического алгоритма позволяет врачу диагностировать инфильтрацию легочной ткани.

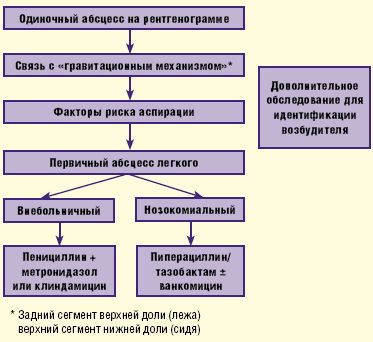

Безусловно, важным моментом является выявление причинно-следственных факторов— дисфагии, эпизодов нарушения сознания и пр., на фоне которых появилась клиническая симптоматика. Необходимо также учитывать результаты рентгенографии органов грудной клетки, проводимой в обязательном порядке в прямой и боковой проекциях. Чаще всего инфильтративные изменения с очагом некроза паренхимы легкого наблюдаются в тех сегментах легких, которые связаны с так называемым «гравитационным механизмом» (локализация абсцесса в заднем сегменте верхней доли, если аспирация произошла в положении лежа, или верхнем сегменте нижней доли, если аспирация произошла в положении сидя). Определенную роль играет интерпретация результатов общего исследования полученной мокроты— цвет, запах, присутствие крови и пр.

Однако на практике врач чаще всего диагностирует развитие пневмонической инфильтрации, не обращая внимание на анализ факторов риска аспирации и назначает антибактериальную терапию с учетом возбудителей, характерных для внебольничной пневмонии, — Streptococcus pneumoniae, Chlamydophila, Mycoplasma pneumoniae и пр. Следующим этапом естественной эволюции заболевания является некротизирующая пневмония, которая, наряду с лихорадкой и плевральными болями, характеризуется появлением «гнилостной» мокроты и формированием микроабсцессов (менее 1,0 см в диаметре). Последние обычно выявляются при компьютерной томографии органов грудной клетки, поскольку рентгенография зачастую не дает возможность надежно визуализировать полостные образования небольших размеров на фоне пневмонической инфильтрации.

Вслед за некротизирующей пневмонией формируется собственно абсцесс легкого, что сопровождается такими симптомами, как лихорадка, анорексия, похудание, возможная анемизация, плевральные боли, экспекторация «гнилостной» мокроты. Завершает диагностику формирующегося или сформировавшегося абсцесса легкого визуализация толстостенных полостных образований диаметром более 1,0 см с характерным уровнем жидкости и газа. У ряда больных, особенно в случае прилежания полости абсцесса к плевре, нередко происходит спонтанное дренирование полости абсцесса с закономерным формированием эмпиемы плевры.

Проведение дифференциальной диагностики у пациентов с выявленным абсцессом легкого необходимо с единственной целью— определить инфекционный и неинфекционный характер поражения. В обязательном порядке собирается анамнез с настороженностью в вопросах туберкулеза и, как минимум, трехкратно проводится посев мокроты либо образцов бронхиолоальвеолярного лаважа на Mycobacterium tuberculosis. Желательным является проведение бронхоскопии, так как в ряде случаев удается установить причины абсцедирования (инородные тела, опухолевое поражение и пр.).

Лечение абсцесса легкого

В большинстве клинических ситуаций антимикробные препараты при абсцессе легкого назначаются эмпирически, что связано с рядом объективных обстоятельств:

Общепринятым стандартом в лечении абсцесса легкого до настоящего времени остается применение бензилпенициллина по 2 млн ЕД внутривенно с интервалом 4 часа в комбинации с метронидазолом (0,5–1,0 г в/в с интервалом 8–12 ч); в последующем, при достижении отчетливого клинико-рентгенологического улучшения, осуществляется переход на пероральную терапию амоксициллином по 0,5–1,0 г с интервалом 8 часов и метронидазолом (0,5 г с интервалом 8–12 ч) внутрь.

Однако слабой стороной такой терапии является то, что 15–20% штаммов потенциальных возбудителей абсцесса легкого оказываются резистентными к бензилпенициллину (прежде всего, это фузобактерии и бактероиды). Кроме того, на сегодняшний день доказанным является преимущество линкосамидов (клиндамицин по 600 мг в/в с интервалом 6–8 ч с последующим переходом на прием антибиотика внутрь по 300 мг с интервалом 6 ч) по сравнению с традиционной терапией бензилпенициллином. Возможна также высокодозная терапия ингибиторозащищенными аминопенициллинами (амоксициллин/клавуланат по 2,4 г в/в с интервалом 6 часов с последующим переходом на прием антибиотика внутрь по 625 мг с интервалом 6–8 ч), предпочтительно в режиме ступенчатого лечения.

В случае нозокомиального, или внутрибольничного, происхождения абсцесса легкого назначаются ингибиторозащищенные пенициллины с антисинегнойной активностью— пиперациллин/тазобактам, в комбинации с ванкомицином (риск метициллинорезистентных S.aureus) или без него (рис. 3).

Российские эксперты в качестве препаратов выбора рекомендуют ингибиторозащищенные аминопенициллины (амоксициллин/клавуланат, ампициллин/сульбактам) либо цефоперазон/сульбактам. При отсутствии этих антибиотиков либо их неэффективности могут использоваться карбапенемы, ингибиторозащищенные пенициллины (тикарциллин/клавуланат, пиперациллин/тазобактам) либо комбинации клиндамицина с аминогликозидами (АГ) (табл. 2).

Длительность терапии при абсцессе легкого определяется индивидуально, но, как правило, составляет не менее 3–4 недель.

В ряде случаев невозможно добиться излечения пациента без хирургического вмешательства, чаще всего требуется торакотомическое дренирование, реже применяется торакоскопия и декортикация.

Клинический пример

Пациент И., 1946 года рождения, переведен в ГВКГ им Н. Н. Бурденко 23.08.2007 г. из терапевтического отделения базового госпиталя.

Из анамнеза: пенсионер МО РФ, занимается преподавательской деятельностью. Страдает сахарным диабетом 2-го типа, среднетяжелого течения с марта 2007 г., гипертонической болезнью второй стадии, ишемической болезнью сердца, дисциркуляторной энцефалопатией. Рекомендованные лекарственные препараты регулярно не принимает. Курил на протяжении 15 лет до 10 сигарет в сутки, злоупотребляет алкоголем.

Из анамнеза заболевания известно, что заболел остро в начале августа 2007 г., когда после переохлаждения температура тела повысилась до фебрильных цифр, появились озноб, боль в левой половине грудной клетки, усиливающаяся при движениях, перемене положения тела, выраженная слабость, непродуктивный кашель. Обратился в поликлинику по месту жительства, где с 8.08.07 по 13.08.07 г. проходил лечение у невролога по поводу межреберной невралгии. Получал диклофенак, с кратковременным купированием болевого синдрома. Ввиду усиления кашля, сохранения фебрильной лихорадки, болевого синдрома в грудной клетке слева врачом-неврологом заподозрена левосторонняя пневмония. Пациент госпитализирован в терапевтическое отделение базового госпиталя на шестые сутки после начала заболевания, где диагностирована левосторонняя полисегментарная пневмония. На фоне проводимой антибактериальной терапии цефтриаксоном и азитромицином получен незначительный клинический эффект. Сохранялись лихорадка до 38–39°C, озноб, выраженная слабость, боли в грудной клетке, малопродуктивный кашель. При контрольной рентгенографии органов грудной клетки на седьмые сутки от начала антибактериальной терапии отмечено прогрессирование очагово-инфильтративных изменений в легких с двух сторон, выявлен абсцесс нижней доли левого легкого. Для дальнейшего обследования и определения лечебной тактики переведен в торакальное отделение госпиталя имени Н. Н. Бурденко. При поступлении: состояние средней степени тяжести. Правильного телосложения, повышенного питания. Рост 172 см, масса тела 76 кг. Кожные покровы и видимые слизистые физиологической окраски; кожа лица— гиперемирована, умеренный акроцианоз, сосудистые звездочки на лице и груди. Периферические лимфатические узлы не увеличены. Костно-мышечная система без особенностей. Грудная клетка правильной формы, эластична. Левая половина грудной клетки отстает в акте дыхания. Перкуторно над легкими коробочный звук с резким притуплением над задненижними участками левого легкого. Аускультативно дыхание жесткое, справа над базальными отделами выслушиваются звучные мелкопузырчатые хрипы, слева над зоной притупления резкое ослабление дыхания. Частота дыхательных движений 24–26 в минуту. Пульс 100 ударов в минуту, ритмичный, удовлетворительных качеств. Сердечная область не изменена, границы относительной тупости не расширены. Тоны сердца приглушены, артериальное давление– 140/80 мм рт. ст. Учащенное мочеиспускание— до 3–4 раз ночью. В клиническом анализе крови наблюдается палочкоядерный сдвиг в сторону юных форм до 24%, лимфоцитопения, ускоренное СОЭ 55 мм/ч. При компьютерной томографии органов грудной клетки (КТ ОГК) определяются: полисегментарная инфильтрация паренхимы обоих легких, в проекции 6, 9 и 10 сегментов левого легкого жидкостное ограниченное образование 107×94 мм в поперечнике с уровнем жидкости и газа; сдавление нижнедолевого бронха слева; увеличение внутригрудных лимфатических узлов.

Установлен клинический диагноз: двусторонняя внебольничная полисегментарная пневмония (тяжелое течение), осложненная абсцессом нижней доли левого легкого, дыхательной недостаточностью второй степени. В отделении под контролем УЗИ произведено дренирование полости абсцесса с эвакуацией зловонного жидкого гноя до 500 мл и налажено проточно-аспирационное дренирование полости абсцесса. Проводилась комбинированная антибактериальная терапия Тиенамом (2 г/сут), Амикацином (1 г/сут), Метрогилом (300 мг/сут).

В результате проводимой терапии отмечена положительная клинико-рентгенологическая и лабораторная динамика. Улучшилось самочувствие больного, исчезли боли в грудной клетке, уменьшились кашель и общая слабость, на 8 сутки отмечено снижение температуры тела до субфебрильных цифр. При контрольной КТ ОГК на 5 сутки от момента начала активной терапии отмечено уменьшение полости абсцесса до 13×11 мм и интенсивности инфильтрации легочной ткани, выявлены инфильтраты с распадом в 10 сегменте левого легкого. К концу второй недели от начала лечения в госпитале температура тела нормализовалась, лабораторные показатели в пределах нормальных величин, при контрольной рентгенографии ОГК инфильтративных и очаговых изменений легочной ткани, остаточных полостей не выявлено. Пациент выписан из стационара в удовлетворительном состоянии на 51 сутки от начала заболевания и на 36 сутки нахождения в ГВКГ им. Н. Н. Бурденко.

В заключение необходимо отметить, что в диагностике и лечении заболевания у данного пациента присутствуют два важных момента. Во-первых, это поздняя диагностика внебольничной пневмонии на поликлиническом этапе, осложнившаяся формированием абсцесса легкого. Во-вторых, пациенту проводилась комбинированная антибактериальная терапия абсцесса— Тиенам + Амикацин + Метрогил, которая с точки зрения современных рекомендаций представляется избыточной.

А. А. Зайцев, кандидат медицинских наук

М. Б. Миронов, кандидат медицинских наук

А. И. Синопальников, доктор медицинских наук, профессор

Источник