Отомикоз (грибок в ушах)

Опубликовано 21.10.2020 · Обновлено 27.10.2020

Кузнецова Елена Николаевна

Мировая статистика свидетельствует о том, что отмечается общее увеличение числа грибковых заболеваний. Повышение заболеваемости микозами в настоящее время связано со многими факторами, в том числе с внедрением в медицинскую практику антибактериальных препаратов и стероидов, что, несомненно, увеличило число не только кандидоза, но и микоза, вызываемого мицелиальными грибами. Грибы, вызывающие микоз ЛОР-органов, относятся к группе условно-патогенных, то есть вызывают заболевание только при определенных условиях, предрасполагающих к развитию и размножению грибов, обеспечивая их переход от сапрофитности к патогенности. В связи с этим важно знать предшествующие заболеванию причины, приводящие к развитию патогенных свойств грибов.

Следует отметить, что воспалительные заболевания уха являются одной из самых актуальных проблем в оториноларингологии. Среди больных амбулаторно-поликлинического звена доля больных разными формами отита достигает 34%. Одним из самых распространённых является отомикоз, то есть грибковое заболевание уха.

Общие сведения

Отомикоз – это воспалительный процесс уха, который развивается в результате воздействия грибковой флоры. Как правило, ушной грибок вызывают плесневые и дрожжевые грибы, но в более редких случаях спровоцировать его могут и другие разновидности грибов. В процессе развития воспаления патологический процесс может затрагивать наружную часть уха, а также его структуры – полость среднего уха, барабанную перепонку, сосцевидный отросток и др. В большинстве случаев процесс локализуется только в наружном слуховом проходе, а среднее и внутреннее ухо грибковое поражение не затрагивает. У людей с ослабленным иммунитетом грибковая инфекция развивается чаще. Нередко отомикоз диагностируется у больных сахарным диабетом.

Патогенез

К возникновению микотического поражения располагают соматические болезни, которые приводят к ухудшению работы иммунной системы, нарушению обменных процессов, проявлению гиповитаминоза и др. В целом в патогенезе важны разные факторы, как эндогенные, так и экзогенные. Развитие грибковых поражений часто наблюдаются на фоне применения антибиотиков, цитостатических лекарств, при проведении лучевой терапии.

Основной экзогенный фактор – это травма кожи ватными палочками и другими приспособлениями как следствие чрезмерной гигиены наружного слухового прохода. При проведении таких манипуляций удаляется ушная сера, являющаяся естественной защитой для кожных покровов слухового прохода. При повреждении кожи открывается путь для попадания внутрь грибковой инфекции, ослабляется защитная реакция на месте травмы. Секрет, который выделяется из травмированного эпителия, является подходящей средой для размножения грибов. Иногда отомикоз (грибок ушей) развивается после попадания в ухо воды при купании. Иногда это может произойти также после удаления серной пробки путем промывания.

Вероятно, будет удивительным тот факт, что грибковые заболевания наружного уха чаще возникают у людей, которые интенсивно применяют ватные палочки и другие предметы для очистки ушей, травмируя кожу наружного слухового прохода и зачастую осуществляя травматическую инвазию возбудителя. Важно знать, что присутствие серы в небольшом количестве в слуховом проходе необходимо, так как она не только механически защищает кожу, н о и осуществляет бактерицидную и фунгицидную, то есть подавляющую бактерии и грибки функции.

Классификация

Отомикоз — грибковое заболевание, обусловленное развитием на коже ушной раковины, стенках наружного слухового прохода, барабанной перепонке, в барабанной полости и послеоперационной полости среднего уха различного рода плесневых и дрожжеподобных грибов. Таким образом, отомикоз можно классифицировать по нескольким позициям:

-по локализации — наружный грибковый отит, грибковый мирингит, грибковый средний отит и грибковый средний послеоперационный отит;

-по характеру возбудителя — плесневый, дрожжеподобный;

-по клиническому течению — острый и хронический.

Разновидности отомикоза по локализации:

Грибковый наружный отит – визуально определяется на коже ушной раковины и наружного уха. Этот вид болезни наиболее распространенный – по статистике, его диагностируют примерно в 60% случаев. В процессе развития болезни слуховой проход сужается, на коже не наблюдается защитной жировой пленки. В остром состоянии симптомы ярко выражены, в больном ухе практически исчезает слух. При отсутствии своевременного лечения патологический процесс распространяется на барабанную перепонку, потом — на среднее ухо. Как правило, болезнь вызывают дрожжевые или плесневые грибы.

- Мирингомикоз – происходит поражение только барабанной перепонки. Болезнь вызывают плесневые грибы, размножаясь на перепонке и нарушая ее подвижность. Ткани становятся красными и отечными, увеличивается риск их перфорации. Это редкая форма болезни. Она диагностируется примерно в 1% от всех случаев.

- Грибковый средний отит – эта форма диагностируется примерно у 20% пациентов с отомикозом. В процессе развития патологического процесса поражается барабанная перепонка, полость среднего уха, слуховые косточки. Симптомы ярко выражены. Такая форма болезни может привести к нарушениям слуха.

- Микоз послеоперационный – развивается после проведения оперативных вмешательств на органах слуха. Вследствие понижения иммунитета, а также применения кортикостероидов и антибиотиков ткани в ушной полости становятся особенно восприимчивыми к грибковой инфекции.

- Для грибкового отита любой локализации характерно рецидивирующее течение. По характеру возбудителя, который вызывает заболевание, определяют такие виды отомикоза:

- плесневой;

- дрожжеподобный;

- смешанный.

По особенностям клинического течения:

Причины

Эту инфекционную болезнь вызывает грибок сапрофитного типа. Отомикоз может развиваться вследствие заражения грибками Candida, Aspergillus Aspergillusniger и др.

Факторами, провоцирующими развитие этого заболевания, являются:

- Наличие в организме грибковой инфекции.

- Попадание в ушную полость инородных тел.

- Наличие раневой поверхности, сформированной вследствие слишком активного применения ватных палочек и других приспособлений.

- Травмы ушей.

- Применение антибактериальных препаратов и кортикостероидов местного действия, длительный прием антибиотиков перорально.

- Лучевая терапия, приём цитостатиков.

- Чрезмерное потоотделение и неправильная гигиена.

- Необходимость постоянно находиться в запыленных помещениях

- Наличие сахарного диабета.

- Гиповитаминоз.

- Злоупотребление сладостями.

- Наличие сопутствующих болезней, вследствие которых угнетаются иммунные реакции.

- Продолжительный воспалительный процесс в ране после операции.

- Проявления отомикоза у человека

Симптомы отомикоза во многом зависят от локализации процесса. Как правило, больные жалуются на появление жидких выделений, если развивается кандидоз. При развитии аспергиллеза образуются корочки, пробки. Барабанная перепонка инфильтрирована, гиперемирована, может быть с перфорацией разных размеров. Иногда обнаруживаются грануляции.

В целом симптомы ушного грибка подразделяют на местные и общие.

- Покраснение и отечность слухового прохода.

- Корочки и пробки на стенках прохода.

- Заложенность уха, снижение слуха (как правило, одностороннее).

- Сильный зуд, боль.

- Белесые выделения из уха – выделяются грибные споры и части эпителия.

- Ухо чувствительно к надавливанию.

- Повышение температуры.

- Головная боль, нередко головокружение.

- Недомогание и слабость.

Для заболевания характерно рецидивирующее длительное течение, поэтому очень важно его правильно лечить и соблюдать все советы врача.

Анализы и диагностика

При наличии характерных жалоб отоларинголог проводит осмотр с помощью отоскопии. В процессе обследования можно обнаружить воспалительный процесс и оценить, насколько он распространен. Обязательно нужно взять соскоб для диагностики микрофлоры для определения типа грибка. Правильная лабораторная диагностика позволяет подобрать адекватную схему лечения. Проводятся также другие исследования, в частности клинический и биохимический анализ крови.

Лечение грибка в ушах у человека

Очень важно, чтобы лечение отомикоза уха было комплексным и проводилось по той схеме, которую назначил врач. Специалисты отмечают, что лечение грибка в ухе может вызывать определенные трудности, так как инфекционный процесс имеет определенную специфику. Грибки рода Aspergillus, Candida и др. провоцируют развитие болезни только в том случае, если имеются определенные располагающие факторы. Поэтому важно учесть все условия, которые спровоцировали развитие болезни, и, по возможности, устранить их.

Важно проводить лечение тех заболеваний, которые имели значение в патогенезе развития отомикоза.

При наружном грибковом отите необходимо тщательно очищать передненижний отдел наружного слухового прохода. При среднем грибковом отите — полностью удалять микотические массы из области перфорации барабанной перепонки. Аналогично проводить туалет послеоперационной полости среднего уха — тщательно очищать всю полость, особенно в заднем отделе, за шпорой. До начала лечения при наличии полипов и грануляций производится их удаление или туширование 10% раствором азотнокислого серебра

Местное лечение антимикотическими препаратами проводят не менее 3 — 4 недель под обязательным лабораторным контролем (контрольные посевы по окончании курса лечения) путем введения в ухо ватных турунд, смоченных фунгицидным препаратом 2 — 4 раза в день в зависимости от активности грибкового процесса.

При системной терапии кандидзных поражений наиболее эффективным явился флуконазол. При плесневых микозах — итраконазол, тербинафин. При необходимости курс лечения повторяется.

Критерием эффективности лечения является полное клиническое излечение в течение месяца, подтвержденное как клинической картиной, так и отрицательными результатами микологического исследования.

Достаточно часто при наружном грибковом отите проводится только местное воздействие на микотический очаг инфекции, тогда как при среднем грибковом отите и микозе послеоперационной полости в обязательно нужно системную противогрибковую терапию.

Антимикотическое лечение отомикоза должно сопровождаться мероприятиями, направленными на устранение провоцирующих факторов, повышение иммунных сил организма и нормализацию микрофлоры уха. С этой целью назначают витаминотерапию и общеукрепляющее лечение, по возможности производят отмену антибиотиков, проводят лечение фоновых заболеваний. В связи с тем, что возбудители отомикоза обладают значительными аллергенными свойствами, необходима десенсибилизирующая терапия и использование антимикотических средств, не приводящих к аллергической реакции.

Общая противогрибковая терапия назначается в случае рецидива отомикоза, при невозможности отмены антибактериальной терапии или ликвидации провоцирующих факторов (например, влажность, высокие показатели сахара крови, иммунодефицит при ВИЧ-инфекции). Поскольку при отомикозе часто наблюдается смешанный характер микрофлоры, в его лечении применяют грибково-бактериальные препараты, которые оказывают обезболивающее и противовоспалительное действие.

Очень важно, чтобы лечение отомикоза уха было комплексным и проводилось по той схеме, которую назначил врач. Специалисты отмечают, что лечение грибка в ухе может вызывать определенные трудности, так как инфекционный процесс имеет определенную специфику. Грибки рода Aspergillus, Candida и др. провоцируют развитие болезни только в том случае, если имеются определенные располагающие факторы. Поэтому важно учесть все условия, которые спровоцировали развитие болезни, и, по возможности, устранить их. Важно проводить лечение тех заболеваний, которые имели значение в патогенезе развития отомикоза.

Профилактика

Если не лечить заболевание, последствия отомикоза станут настоящей проблемой. У некоторых диагностируется постоянная заложенность уха, которая сказывается на профессиональных качествах, мешает в жизни. Не допустить воспаления помогает ежедневная профилактика заражения. Она заключается в соблюдении легких правил:

- при купании закрывать слуховой проход;

- не чистить уши посторонними предметами;

- доверять удаление пробок опытному врачу.

Необходимо следить за питанием, заниматься спортом, чтобы иммунитет надежно защищал от грибка. При появлении инфекции на ногтях или во рту рекомендуется в качестве профилактики протирать раковину раствором Кандида, раствором мирамистина. Это поможет избежать проблем и сохранит слух.

Спасибо за внимание. Будьте здоровы!

Источник

Метод восстановления посттравматических перфораций барабанной перепонки различных локализаций

Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск

Введение. Барабанная перепонка представляет собой живую, функционирующую мембрану, в которой не только меняется напряжение в зависимости от действия мышечного аппарата уха, но изменяется также крово — и лимфонаполнение при воздействии таких раздражителей внешней среды, как интенсивный звук, изменение давления, температуры, влажности и др. [6].

Посттравматические перфорации барабанной перепонки возникают от удара по уху (например: ладонью, мячом, снежком и т.д. — когда в момент удара пространство в наружном слуховом проходе становится замкнутым, и столбик воздуха травмирует перепонку). При удалении ушной серы с помощью спички, скрепки, гвоздиком и пр., при неловких попытках извлечь из уха инородное тело, когда это инородное тело заталкивается еще глубже в наружный слуховой проход и разрывает барабанную перепонку. Также барабанная перепонка может быть травмирована при переломах височной кости, при резких перепадах давления (например, у ныряльщиков).

Строение барабанной перепонки не имеет аналогов в организме и обусловлено ее исключительными свойствами. Своеобразное гистологическое строение, распределение сосудов в различных участках барабанной перепонки, характер сосудистой сети и локализация главных сосудистых анастомозов обязательно должны быть учтены при патологических процессах и в хирургической практике [1, 2, 5].

Перфорация в барабанной перепонке меняет физиологические условия в барабанной полости. Постоянное соприкосновение с внешней средой через открытую барабанную перепонку раздражает слизистую оболочку среднего уха, вызывая перманентное катаральное состояние ее покровного эпителия. Перфорационное отверстие барабанной перепонки является анатомической предпосылкой для развития хронических форм средних отитов и снижения слуховой функции. Расширение представлений о функциональных способностях и тонкой направленности работы отдельных структур среднего уха обязывает, с одной стороны, бережно относиться к ним, максимально щадя при операциях, с другой – как можно раньше проводить лечение заболеваний среднего уха и предупреждать их проявления [3].

Поэтому основной задачей оториноларингологов является закрытие перфораций барабанной перепонки вне зависимости от причины её возникновения [7]. Учитывая проведенное исследование, проблема восстановления целостности барабанной перепонки остается актуальной и требует поиска еще более эффективных методов лечения.

Цель исследования: сравнить эффективность закрытия травматических перфораций барабанной перепонки в зависимости от локализации дефекта.

Материал и методы. Особенностью исследования явилось разделение пациентов на группы, учитывая гистологическое строение и особенности кровоснабжения. Барабанная перепонка (membrana tympani, myrinx) представляет собой анатомическое образование неправильной формы (овал высотой 10 мм и шириной 9 мм), очень упругое, малоэластичное и очень тонкое, до 0,1 мм. Она состоит из слоев: наружного — кожного (эпидермального), являющегося продолжением кожи наружного слухового прохода, внутреннего — слизистого, являющегося продолжением слизистой оболочки барабанной полости. Сама толща перепонки между этими двумя слоями состоит из фиброзной соединительной ткани, небольшая часть перепонки, расположенная в области ривиниевой вырезки (выше короткого отростка и складок), не имеет среднего (фиброзного) слоя. Слой фиброзной соединительной ткани представлен наружным и внутренним слоем фиброзных волокон. Наружный слой образован радиарными волокнами, они проходят от рукоятки молоточка к нижней части костного кольца. Внутренний слой состоит из трех видов волокон – циркулярных, параболических и полулунных. F. Fumagalli (1947) указывал, что между волокнами образуются незащищенные участки. Такие зоны характерны в точке перекреста двух одинаковых волокон. Передние квадранты натянутой части перепонки наиболее подвержены образованию перфораций, а задние квадранты – атрофии, адгезии и фиксации со слуховыми косточками (рис. 1) 4.

Рис. 1. Схематическое изображение слоя фиброзной соединительной ткани (объяснение в тексте).

Сосудистая сеть барабанной перепонки имеет обильное кровоснабжение. Все основные сосуды и порядковые ветви барабанной перепонки извилисты, что объясняется колебаниями барабанной перепонки при воздействии на нее звуком [1, 2]. Как в наружном слое БП, так и в слое со стороны барабанной полости выделяют две зоны сосудистой сети – периферическая и центральная. Между ними распределяется система радиальных сосудов [1, 2]. Периферические участки барабанной перепонки получают кровоснабжение из задних верхних ветвей a.Stylomastoidea — ветка a.auricularis posterior. Передние и верхние отделы – из задней ветви а.tympanica anterior. Является мелкой ветвью a.maxillaris internae. Передние нижние отделы — из внутрикостных ветвей a.auricularis profunda. Центральную зону перепонки питает нисходящая артерия мукозного слоя барабанной перепонки, которая расположена по внутренней поверхности рукоятки молоточка, образуется путем слияния задней ветви а. tympanica anterior и мелких веточек a.stylomastoidea [1, 2, 4]. Учитывая большую подвижность задних отделов барабанной перепонки в отличии от передних, диаметр кровеносных сосудов в задних отделах значительно больше, и кровоснабжение намного лучше (рис. 2).

Рис. 2. Кровоснабжение барабанной перепонки.

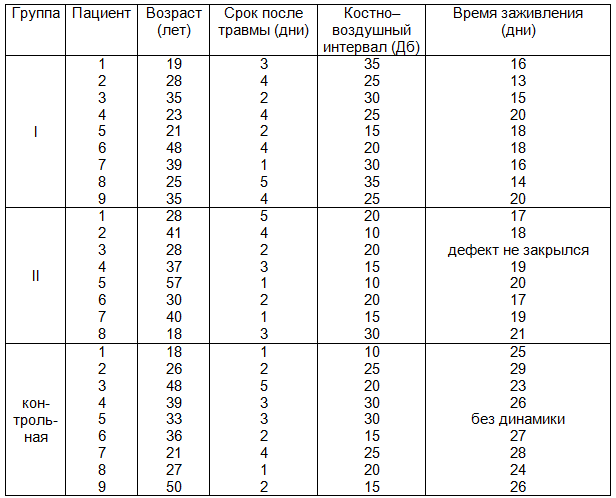

Клинический раздел работы. 26 пациентов в возрасте от 18 до 59 лет с травматическими перфорациями барабанной перепонки разной локализации наблюдались в Томском филиале ФГУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России» и ЛОР — отделении МБЛПУ «Городская больница №3» г. Томска.

Больные были разделены на три группы: в первой группе, состоящей, из девяти человек дефект БП располагался в задних квадрантах. Во второй группе, восемь человек дефект БП находился в передних квадрантах. Третья группа — контрольная, состояла из девяти человек, которым лечение не проводилось, выполнялось лишь наблюдение.

Обязательными условиями включения в исследование являлись: 1) наличие свежей травматической перфорации барабанной перепонки давностью от 1 до 5 дней; 2) хорошая проходимость слуховой трубы, которая контролировалась на тимпанометре Zodiac 901 (GN Otometrics, Дания). Проходимость трубы у всех больных была сохранена в течение всего срока наблюдения. Таким образом, заранее исключался фактор тубарной дисфункции, который мог в значительной степени повлиять на заживление барабанной перепонки. Третьим условием было сохранение подвижности тимпанооссикулярной системы, функционирование которой проверяли путем накладывания на перфорацию кружка из силиконовой пластины. Выраженное улучшение слуха после подобного экранирования указывало на достаточную сохранность функции рычажного аппарата среднего уха. Четвертое условие: дефект барабанной перепонки должен был составлять более одного квадранта.

Всем пациентам проводилась тональная пороговая аудиометрия на аудиометре Orbiter 922-2 (GN Otometrics, Дания). Исследовались пороги воздушного и костного звукопроведения, а также величина костно-воздушного интервала, в день обращения и после восстановления целостности барабанной перепонки.

Выполнялось микрофотографирование барабанной перепонки с дефектом через каждые три дня с применением ригидной оптики Karl Storz (Германия) диаметром 2,7 мм и углом обзора 0°.

Все пациенты наблюдались под операционным микроскопом Sensera (CarlZeiss, Германия) в течение всего периода лечения, через каждые два — три дня. Площади перфораций барабанных перепонок измерялись с помощью устройства для измерения размеров объекта при видеоассистированном оптико-эндоскопическом обследовании, на устройство имеется патент [8].

Каждому пациенту из первой и второй групп производили инфильтрационную анестезию слухового прохода и барабанной перепонки раствором 2% лидокаина. После очистки слухового прохода и барабанной перепонки от сгустков крови и ушной серы, используя микроинструменты, подвернутые в сторону барабанной полости фрагменты барабанной перепонки приподнимают, пытаясь максимально их сопоставить. Благодаря такой манипуляции площадь перфорации барабанной перепонки становится меньше, на оставшийся дефект устанавливают силиконовый диск, и проводят эндауральную лазеротерапию гелий-неоновым лазером (МИЦ ФОТОН-03).

Биологическая доза лазерного облучения составляла 50 Дж/см 2 однократно, суммарная доза 300 Дж/см 2 . Время одной процедуры продолжалось 3 минуты. Каждому пациенту проводилось 6 сеансов [7, 9]. Воздействие лазера в различных органах и тканях животных и человека обладает стимулирующим действием на процессы регенерации. Под влиянием лучей лазера не только ускорялось заживление дефектов кожи и слизистой оболочки, но и восстанавливалось органоспецифическое строение разрушенного участка этих тканей [7, 9].

Результаты и обсуждение. В первой и второй группах улучшение слуха пациенты отмечали сразу после устанановки диска, на протяжении всего срока наблюдения понижения слуха никто не отмечал. В контрольной группе улучшение слуха пациенты отмечали ближе к выздоровлению.

В первой группе костно-воздушный интервал в среднем составлял 26,7 ± 6,6 Дб, во второй группе — 17,5 ± 6,5 Дб, в контрольной группе — 21,1 ± 6,9 Дб. При статистическом анализе значимых различий не выявлено (p > 0,05). При контрольной аудиометрии в день выписки у всех пациентов признаки кондуктивной тугоухости отсутствовали (табл. 1).

Таблица 1. Основные показатели пациентов с посттравматическими перфорациями

Средний возраст больных в I группе составил 30 лет, во второй — 34 года, в третьей 33 года. От момента травмы до первичного осмотра в первой группе прошло 3,2 дня, во второй – 2,6 дня, в третьей – 2,5 дня. Таким образом, по вышеперечисленным показателям группы были практически однородными.

В первой группе визуально дефект перепонки под пленкой, как правило, быстро подсыхал, активно протекал процесс эпидермизации. После полной эпидермизации, силиконовый диск удаляли микроинструментами. Каких-либо побочных явлений, связанных с применением силикона, не наблюдалось. Барабанная перепонка ничем не отличалась по внешнему виду от здоровой.

Во второй группе репаративные процессы по сравнению с первой группой протекали значительно медленнее. Как и в первой группе у пациентов второй группы побочных действий, связанных с применением силикона, не отмечалось. После заживления, с помощью микроинструментов пленки удалялись. На момент выписки анатомически и физиологически барабанная перепонка представляла собой полноценную мембрану. У одного из всех наблюдавшихся пациентов второй группы на фоне проводимого лечения перфорация уменьшилась в размерах, но полностью не закрылась.

В контрольной группе заживление происходило еще медленнее, чем во второй группе. У одного пациента, несмотря на длительное наблюдение в течение 6 месяцев, перфорация сохранилась, и положительной динамики в сторону заживления не отмечалось. Интересно то, что локализация дефекта у данного пациента была в передних квадрантах. У остальных пациентов на момент выписки дефект закрылся полностью, но в месте перфорации барабанная перепонка была истончена.

В целом длительность лечения больных в первой группе в среднем составила 16,7±2,5 дня. Во второй группе закрытие дефекта барабанной перепонки происходило в среднем через 18,7±1,5 дня. В контрольной группе срок заживления составил 26±2 дней (рис. 3). При статистическом анализе различия между группами статистически значимые (p

Источник