- Лечение кефалогематомы народными средствами

- Кефалогематома — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы кефалогематомы

- Патогенез кефалогематомы

- Классификация и стадии развития кефалогематомы

- Осложнения кефалогематомы

- Диагностика кефалогематомы

- Лечение кефалогематомы

- Прогноз. Профилактика

Лечение кефалогематомы народными средствами

Это только кажется, что при появлении на свет малыш медленно и неторопливо выходит из материнского чрева. На самом деле чтобы родиться, ребенку приходится совершать штопорообразные, маятникообразные и другие активные движения телом. Поэтому в процессе прохождения по родовому каналу младенец нередко получает травмы.

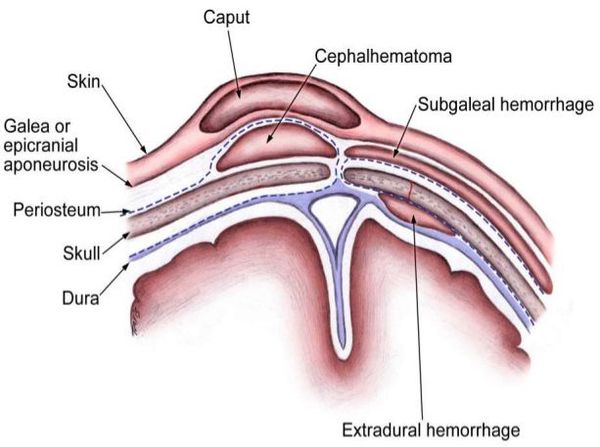

Кефалогематома у новорожденных относится к родовым травмам головы и представляет собой небольшую опухоль, которая возникает в результате разрыва сосудов. Это приводит к тому, что между костями черепа и надкостницей начинает скапливаться кровь. Поскольку кровь новорожденных характеризуется низкой свертываемостью, образование продолжает увеличиваться в размерах в течение 2-3 дней после родов.

Кефалогематома встречается у от 0,1 до 1,8% новорожденных.

Причины кефалогематомы у новорожденных

В ходе появления малыша на свет, чтобы облегчить прохождение головки через родовые пути, кости черепа заходят друг на друга. В итоге происходит сжатие головного мозга, а голова ребенка слегка деформируется. Однако переживать по этому поводу не стоит – в течение нескольких дней после родов кости черепной коробки возвращаются на свои места.

Между тем кожа головы смещается вместе с надкостницей, тем самым провоцируя разрыв сосудов. Чаще всего это происходит, если новорожденный страдает дефицитом витаминов К, С, РР. Кровь, вытекающая из поврежденных капилляров, начинает скапливаться в кармане между плоской костью черепа и надкостницей, образуя опухоль.

Другие причины кефалогематомы у новорожденных:

Большой размер плода при узком родовом канале;

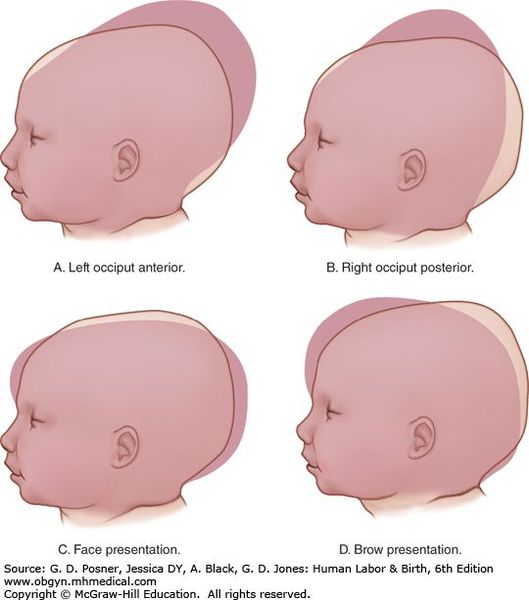

Тазовое, теменное или лицевое предлежание;

Стремительные или, наоборот, слишком медленные роды;

Пороки и патологии развития плода;

Узкий таз женщины или наличие прошлых травм, приведших к деформации тазовых костей.

Также среди факторов, способствующих образованию кефалогематомы у новорожденных, можно назвать хроническую внутриутробную гипоксию плода. Возникнуть она может в результате обвития или передавливания пуповины. Кроме того, кровоизлияния могут стать результатом действий акушеров, если применяются щипцы или вакуум при осложненных родах.

Лечение кефалогематомы у новорожденных

Кефалогематома может располагаться в разных частях головы, однако чаще всего она наблюдается в районе темени, реже – в затылочной, лобной или височной областях. Границы опухоли обычно не выходят за пределы швов черепа, где надкостница плотно сращивается с костями. Кровь в кефалогематоме длительное время остается жидкой, не сворачивается, поэтому по консистенции образование поначалу бывает упругим. При пальпации можно почувствовать движение жидкости внутри.

Если количество крови в кефалогематоме у новорожденных небольшое, то уже через несколько дней она начинает уменьшаться в размерах, рассасываться. Полностью опухоль исчезает примерно через полтора-два месяца без какого-либо вмешательства. Если же произошло значительное кровоизлияние, то рассасывание может занять более длительный период времени.

При небольших размерах кефалогематомы у новорожденного лечение обычно не требуется. Врачи наблюдают ребенка, иногда назначают ему витамин К, который повышает свертываемость крови. Это делается с целью прекратить подтекание крови и увеличение размеров опухоли. Чтобы избежать осложнений, рекомендуется вскармливать ребенка грудным молоком, которое содержит материнские антитела и способствует формированию у него собственного иммунитета.

Если размеры кровоизлияния значительные, проводится пункция кефалогематомы, но не ранее 10 суток жизни, в связи с высокой вероятностью повторного кровотечения. Специальной иглой в надкостнице делают проколы, через которые высасывают содержимое образования. Затем на поврежденную область накладывают давящую повязку.

Если наблюдается воспаление кефалогематомы, ее покраснение, отек, увеличение температуры тела, значит, имеет место инфицирование и нагноение. В данном случае вместо пункции кефалогематомы у новорожденных требуется оперативное вмешательство. Кожу в месте образования опухоли разрезают, после чего удаляют скопившуюся там кровь и зашивают края раны. В дальнейшем проводится антибактериальная терапия. Ребенок после операции находится под наблюдением врачей несколько месяцев.

Последствия кефалогематомы у новорожденных

Анемия, которая становится следствием потери крови;

Желтуха (повышение билирубина), развивающаяся в результате рассасывания опухоли, которое сопровождается распадом гемоглобина и попаданием его продуктов в кровоток;

Нагноение кефалогематомы, развитие воспалительного процесса;

Оссификация или окостенение образования, в результате чего происходит деформация черепа.

Профилактика кефалогематомы у новорожденных заключается в соблюдении беременной женщиной здорового образа жизни и отказе от применения лекарственных препаратов, которые могут повлиять на развитие плода.

Источник

Кефалогематома — симптомы и лечение

Что такое кефалогематома? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Месяцев С. О., остеопата со стажем в 16 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Актуальной темой на сегодняшний день остаются осложнения перинатального (околородового) поражения плода. Одним из осложнений родовой деятельности является родовой травматизм, в частности — кефалогематома.

Кефалогематома — это кровоизлияние, локализованное в своде черепа, возникающее под надкостницей в результате сдавления и смещения тканей и костей черепа во время родов. Данное осложнение при родах возникает в 1-3,2% случаях, в зарубежной литературе такой показатель достигает 4%. [1] Вопрос об истинной причине возникновения кефалогематомы остаётся открытым и носит мультифакторный характер.

Немаловажные причины образования кефалогематом (согласно результатам отечественных исследований) — совокупность следующих внутриутробных (пренатальных) факторов:

- угроза прерывания беременности и УЗИ-признаки врождённой инфекции;

- умеренная преэклампсия и уреаплазмоз;

- умеренная преэклампсия и хроническая плацентарная недостаточность.

Существует предположение о влиянии на образование кефалогематом определённых препаратов, которые беременные принимают по профилактическому назначению в женской консультации или по собственному усмотрению. [2]

К другим причинам возникновения данного заболевания относятся сочетания болезней и синдромов, которые возникают при беременности, но не относятся к гинекологическим патологиям:

- хронический пиелонефрит и врождённые пороки развити (ВПР) мочеполовой системы у матери;

- хронический бронхит и хроническая железодефицитная анемия;

- тромбофилия и хронический пиелонефрит;

- анемия при беременности и ВПР мочеполовой системы у матери.

Также причинами образования кефалогематомы являются совокупности факторов осложнения беременности:

- угроза прерывания беременности и УЗИ-маркеры внутриутробной инфекции;

- умеренной преэклампсия и хроническая почечная недостаточность.

Помимо дородовых причин существуют факторы, увеличивающие риск появления кефалогематомы во время родовой деятельности:

- первые роды;

- быстрые и стремительные роды;

- обвитие шеи плода пуповиной. [3]

Симптомы кефалогематомы

Кефалогематома проявляется как безболезненное образование на костях свода черепа с валикообразным уплотнением по переферии. Возникшей гематоме характерен симптом флюктуации — скопления крови в полости. Данное образование не пульсирующее, однако при нажатии на него ощущается пульсация и перемещение крови. Гематома имеет чёткие границы в пределах одной кости. При пальпации — упругая. Реже возможно появление множественных кефалогематом, которые поражают несколько участков головы.

Появляются данные симптомы в течение 2-3 часов после рождения либо в течение 2-3 суток. Они обнаруживаются неонатологом или педиатром в первые дни патронажа.

Патогенез кефалогематомы

Травма возникает в связи одновременным смещением (отслойкой) кожи и надкостницы, а также разрывом сосудов в момент прохождения головы ребёнка через родовые пути. В результате возникает кровотечение, которое постепенно заполняет образовавшуюся полость. В связи с таким характером кровотечения опухоль может увеличиваться в размерах на протяжении 2-3 дней независимо от того, проявилась она до или после рождения.

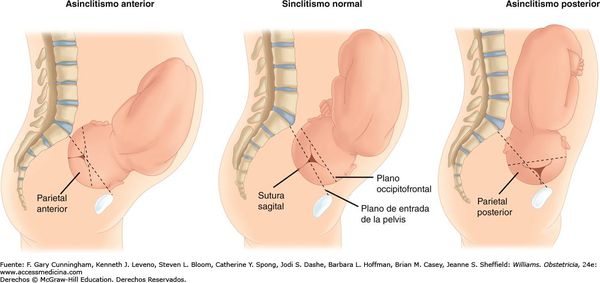

Основной причиной травмирования головки ребёнка является асинклитизм — неправильное положение головки плода относительно входа или полости малого таза. В таком случае головка (по стреловидному шву) отклонена от срединной линии таза к крестцу (передний асинклитизм) или лону (задний асинклитизм). При этом теменные кости расположены одна ниже другой.

Данная аномалия может возникнуть по причине расслабленного состояния брюшной стенки и нижней части матки, а также её появление зависит от размера готовки плода и состояния таза матери (суженный, плоский таз) и его угла наклонения.

Классификация и стадии развития кефалогематомы

По количеству возникших гематом различают:

- одиночную кефалогематому;

- множественные кефалогематомы.

По размеру кефалогематомы бывают (при множественных образованиях их объём суммируется):

- гематомы I степени — диаметром до 4 см;

- гематомы II степени — 4,1-8 см;

- гематомы III степени — от 8,1 см.

По локализации образования выделяют:

- лобную гематому;

- теменную гематому;

- височную гематому;

- затылочную гематому.

По наиболее частым вариантам повреждения выделяют кефалогематомы:

- с переломом костей черепа (подлежащим и отдалённым);

- с повреждением головного мозга;

- с неврологической симптоматикой (очаговой и общемозговой). [4]

Осложнения кефалогематомы

Редким осложнением кефалогематомы является инфицирование гематомы, которое происходит при хирургическом вмешательстве — удалении содержимого кефалогематомы (пункционная аспирация). Данное осложнение очень редко возникает в лечебной практике в связи с нечастым проведением данной операции.

Хирургическое лечение кефалогематом диаметром более 6 см показано из‑за опасности в дальнейшем оссификации гематомы, что может привести к деформации черепа.

У детей с такими гематомами в неонатальном периоде возникали такие осложнения как желтуха и анемия. [5]

Крайне редким осложнением кефалогематом является остеолизис костей черепа новорождённого — проявляется разрушением костной ткани [6] и считается показанием к проведению хирургического вмешательства.

Диагностика кефалогематомы

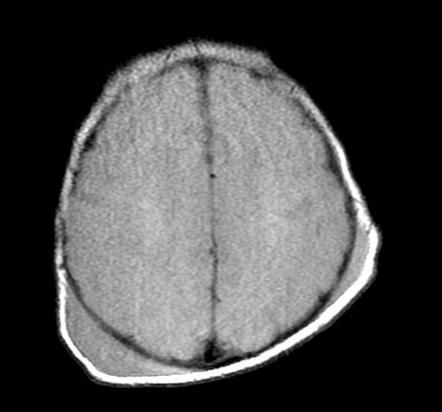

Диагностика кефалогематом не представляет сложности и выявляется, как описывалось выше, в течение 2-3 часов или двух суток после рождения. Подтверждается с помощью УЗИ мягких тканей головы, при котором выявляется наличие крови между надкостницей и костями свода черепа.

Возможные очаги повреждения в мозге и эхонегативную зону определяют с помощью нейросонографии.

К методам первичной диагностики относится рентгенологическое исследование костей черепа без введения контрастного вещества кефалогематома — краниография. С её помощью можно исключить костные повреждения и переломы.

Также проводится мультиспиральная КТ, при которой диагностируются явления оссификации кефалогематомы или остеолизиса с образованием дефекта кости.

Лечение кефалогематомы

Лечение кефалогематомы носит в большинстве случаев охранительный характер и предполагает:

- кормление ребёнка сцеженным молоком около 3-4 дней;

- назначение противовоспалительной терапии — трёхдневный приём глюконата кальция и витамина К на 3 дня, способствующий более быстрому разрешению гематомы.

При отсутствии выраженного уменьшения кефалогематомы на протяжении 10-12 дней ребёнок должен быть осмотрен детским хирургом (но не позднее 15 дней с момента рождения). Осмотрев пациента и оценив состояние гематомы, врач принимает решение о дальнейшей тактике лечения. Если же кефалогематома уменьшилась, то хирургическое вмешательство не требуется.

Хотя возникновение кефалогематом — достаточно распространённое явление, всё же на сегодняшний день не существует единой схемы и единого представления при определении показаний к применению хирургического (пункционного) метода лечения. Несмотря на это данная терапия является весьма эффективным способом избавления от кефалогематом, так как препятствует оссификации и дальнейшему осложнению образования. [7]

Перед началом операции проводят общеклиническое обследование, краниографию, нейросонографию. В случае отсутствия противопоказаний согласно результатам обследований проводится пункция кефалогематомы.

После того, как пациента выписали, на следующие сутки участковый педиатр посещает его. Спустя 7-10 дней необходимо пройти контрольный осмотр у детского хирурга в поликлинике. В дальнейшем диспансерном наблюдении дети с кефалогематомой после пункционного лечения не нуждаются. [8]

Однако бывают случаи, когда заболевание обнаруживается только после выписки из род. дома. В таком случае следует обратиться к педиатру и придерживаться выжидательной тактики.

Прогноз. Профилактика

Прогноз для ребенка благоприятный, особенно при малых размерах кефалогематом. Единственный возможный дефект — косметический — может возникнуть в связи с оссификацией содержимого. Однако со временем он будет незаметен, так как его можно будет обнаружить только при прощупывании (незначительные бугры).

Профилактика возникновения кефалогематом у детей заключается прежде всего в профилактике осложнений и заболеваний у женщин в период беременности и их подготовке к родам. Это связано с тем, что процент рождаемости детей с такими травмами как кефалогематома достаточно велик по причине патологии беременности и родов. [9]

Применением антитромботических средств при риске невынашивания беременности, плацентарной недостаточности, позднем гестозе следует проводить курсами, а не беспрерывно, с отменой этих препаратов в 36 недель. [5]

Источник