- Обострение ХОБЛ

- Хроническая обструктивная болезнь легких у пожилых людей

- Причины ХОБЛ. Последствия заболевания

- Какие симптомы сопутствуют заболеванию?

- Диагностика и лечение хронической обструкции легких в Москве

- Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы хронической обструктивной болезни легких

- Патогенез хронической обструктивной болезни легких

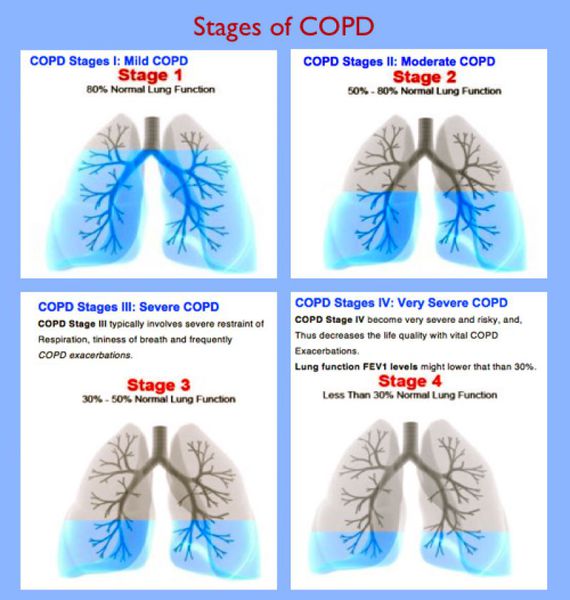

- Классификация и стадии развития хронической обструктивной болезни легких

- Диагностика хронической обструктивной болезни легких

- Лечение хронической обструктивной болезни легких

- Прогноз. Профилактика

Обострение ХОБЛ

Пациенты, страдающие хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), ежегодно переносят от одного до четырех и более обострений, характеризующихся резким ухудшением самочувствия. Обострение такого заболевания, как ХОБЛ, крайне нежелательно, так как число летальных исходов в результате тяжелого обострения составляет около 10%.

Чаще всего болезнь обостряется на фоне возникновения различных респираторных инфекций. У больных может развиться тяжелая форма пневмонии, сердечная недостаточность, пневмоторакс и другие осложнения.

Во время обострения ХОБЛ пациент переживает период резкого ухудшения самочувствия: снижается работоспособность, усиливается одышка, кашель и количество отхаркиваемой мокроты. О наличии воспалительного процесса может говорить факт появления гноя в мокроте, она становится зеленоватой и начинает неприятно пахнуть. У больного повышается температура тела и даже могут наблюдаться нарушения памяти. Во время обострений больной страдает от сильной дыхательной недостаточности.

При тяжелом обострении ХОБЛ у больного учащается дыхание, он делает более 25 дыхательных движений в минуту. Синюшный цвет кожи усиливается, человек страдает от – тахикардии – его сердце бьется со скоростью более 110 ударов в минуту. Температура тела больного повышается до 38,5 градусов и выше.

При тяжелом обострении врачи рекомендуют не практиковать лечение на дому, пациенту необходима срочная госпитализация и постоянный врачебный контроль.

Лечение обострений ХОБЛ проводится с помощью методов антибактериальной и бронхолитической терапии. Если больной хорошо переносит антибиотики, то ему могут назначить лечение амоксициллином, ампициллином, доксициклином, эритромицином и другими подобными препаратами. При неэффективности применения данных препаратов можно использовать, так называемые, «защищенные» аминопенициллины — амоксициллин/клавуланат или ампициллин/сульбактам.

Для облегчения дыхания применяются ингаляционные препараты, например, фенотерол, также назначаемый для лечения бронхиальной астмы.

Если пациент страдает от приступов сильного кашля с вязкой, трудно отделяемой мокротой, целесообразно назначить препараты, способствующие эффективному выведению мокроты. К ним можно отнести ацетилцистеин и другие отхаркивающие средства.

При обострениях ХОБЛ можно применять и народные средства, главное не забывать, что одними народными средствами обходиться опасно. Лучше всего применять их под контролем врача и в сочетании с основной терапией.

К народным средствам, используемым при обострении, можно отнести травяной сбор из донника, плодов аниса, корня солодки и алтея, а также цветков лесной мальвы и лекарственной ромашки. Все эти компоненты надо смешать в равных пропорциях, добавив 3 части льняного семени. Две-три столовые ложки травы заливают 0,5 л кипятка, накрывают крышкой и час настаивают в теплом месте. Затем настой следует процедить и пить теплым по 100 мл 3 раза в сутки.

Источник

Хроническая обструктивная болезнь легких у пожилых людей

Хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) называют заболеванием второй половины жизни. Развивается патология постепенно и часто незаметно для пациента. Без полноценного лечения болезнь прогрессирует, а ее осложнения могут привести к инвалидизации и смерти больного. Существенно улучшить состояние пациентов с опасным диагнозом позволяет своевременно назначенная лекарственная терапия.

Причины ХОБЛ. Последствия заболевания

При прогрессировании ХОБЛ отмечается нарушение проходимости бронхов. На этом фоне развивается хроническое воспаление, которое может стать причиной потери эластичности легочной ткани и ее постепенного разрушения. Возникает данная патология при длительном воздействии целого ряда этиологических факторов.

К основным критериям диагностики и оценки ХОБЛ относятся:

- Возраст: диагностические признаки болезни отмечаются у пациентов старше 40 лет. Стойкие респираторные симптомы обычно появляются после 65 лет (у 15% пациентов).

- Статус курения (активного и пассивного): заболевание диагностируют у 15% курящих людей и 11% ранее куривших.

- Пол: у мужчин патологию выявляют чаще (10%), распространенность среди женщин составляет 6%.

- Место проживания: в регионах с неблагоприятной экологической ситуацией показатели заболеваемости намного выше.

- Вредные условия труда: контакт с металлом, цементом, химпрепаратами. В группе риска шахтеры, строители, пожарные и др.

Без лечения болезнь распространяется на все структуры дыхательной системы. Органы дыхания уже не справляются со своими функциями, и человек начинает задыхаться. Это состояние требует постоянного врачебного контроля.

Какие симптомы сопутствуют заболеванию?

Обращайтесь к врачу, не дожидаясь возникновения критических ситуаций. ХОБЛ полностью не излечивается. Но если выявить болезнь на ранней стадии, ее прогрессирование можно замедлить. Записаться на консультацию рекомендуется при следующих симптомах:

- одышке прогрессирующего характера;

- хроническом продуктивном кашле;

- свистящем дыхании;

- снижении толерантности к нагрузке;

- внелегочных состояниях: снижении массы тела, болях в позвоночнике, проблемах со сном, депрессии.

Выраженность симптомов, течение заболевания, прогнозы, а также риски обострений у пациентов разных возрастных групп отличаются, поэтому при обследовании больного необходим персонифицированный подход к оценке жалоб, их динамике, контролю терапии и подбору реабилитационных методик.

Диагностика и лечение хронической обструкции легких в Москве

При диагнотике ХОБЛ всегда учитывается коморбидность, то есть наличие общих факторов риска с другими заболеваниями: синдромом системного воспалительного ответа (ССВР), ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, атеросклерозом, раком легкого. Для улучшения состояния пациента разработан так называемый цикл управления ХОБЛ: выявление, оценка, пересмотр тактики в зависимости от степени тяжести и течения заболевания.

На первичном приеме у врача-пульмонолога составляется план обследования для определения фенотипа и тактики курации, проводится целый комплекс диагностических исследований:

- заполнение шкал (для оценки степени одышки – шкала мМРС, комплексное обследование – шкала САТ);

- спирометрия с пробой (бодиплетизмография / диффузионный тест);

- МСКТ органов грудной клетки для оценки состояния легочной ткани;

- клинические анализы (крови, мокроты и др.);

- ЭхоКГ;

- тест с 6МХ и оценка сатурации;

- оценка коморбидного фона.

При необходимости пульмонолог дает направление на консультации смежных специалистов (врача ЛФК, психолога и др.), проводит обучение пациента и его родственников ведению дневника наблюдений и пользованию ингаляционными устройствами.

В зависимости от показаний могут быть назначены медикаментозное лечение, физиотерапия, ингаляционные процедуры, лечебная гимнастика.

ХОБЛ прогрессирует медленно и может сопровождать человека всю жизнь, но благодаря комплексной терапии врачам нашего центра удается устранить многие неприятные симптомы, уменьшить риск обострений и улучшить качество жизни пациента.

Центр располагается в Москве по адресу: улица 1-я Леонова, дом 16. Для уточнения цен на услуги и записи на лечение позвоните по указанным на сайте телефонам или воспользуйтесь онлайн-формой.

Источник

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — симптомы и лечение

Что такое хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Никитина И. Л., врача УЗИ со стажем в 26 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) — заболевание, которое набирает обороты, продвигаясь в рейтинге причин смерти людей старше 45 лет. По данным за 2020 год, эта болезнь входит в тройку лидеров смертности населения. Она находится на третьем месте после ишемической болезни сердца и инсульта [6] .

Данная болезнь коварна тем, что основные симптомы болезни, в частности, при табакокурении проявляются лишь через 20 лет после начала курения. Оно долгое время не даёт клинических проявлений и может протекать бессимптомно, однако, в отсутствии лечения незаметно прогрессирует обструкция дыхательных путей, которая становится необратимой и ведёт к ранней нетрудоспособности и сокращению продолжительности жизни в целом. Поэтому тема ХОБЛ представляется в наши дни особенно актуальной.

Важно знать, что ХОБЛ — это первично хроническое заболевание, при котором важна ранняя диагностика на начальных стадиях, так как болезнь имеет тенденцию к прогрессированию.

Если врач поставил диагноз «Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ)», у пациента возникает ряд вопросов: что это значит, насколько это опасно, что изменить в образе жизни, какой прогноз течения болезни?

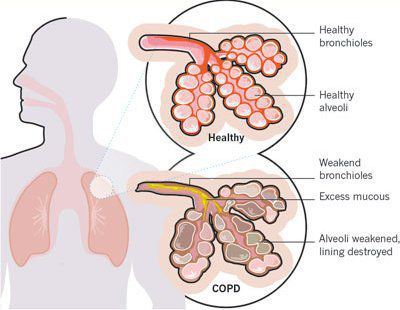

Итак, хроническая обструктивная болезнь лёгких или ХОБЛ – это хроническое воспалительное заболевание с поражением мелких бронхов (воздухоносных путей), которое приводит к нарушению дыхания за счёт сужения просвета бронхов. [1] С течением времени в лёгких развивается эмфизема. Так называется состояние, при котором снижается эластичность лёгких, то есть их способность сжиматься и расширяться в процессе дыхания. Лёгкие при этом находятся постоянно как будто в состоянии вдоха, в них всегда, даже во время выдоха, остается много воздуха, что нарушает нормальный газообмен и приводит к развитию дыхательной недостаточности.

Основными причинами заболевания ХОБЛ являются:

- воздействие вредных факторов окружающей среды;

- табакокурение.

К другим причинам относятся:

- факторы профессиональной вредности (пыль содержащая кадмий, кремний);

- общее загрязнение окружающей среды (выхлопные газы автомобилей, SO2, NO2);

- частые инфекции дыхательных путей;

- наследственность.

Симптомы хронической обструктивной болезни легких

ХОБЛ — болезнь второй половины жизни, чаще развивается после 40 лет. Развитие болезни — постепенный длительный процесс, чаще незаметный для пациента.

Обратиться к врачу заставляют появившиеся одышка и кашель — самые распространённые симптомы заболевания (одышка почти постоянная; кашель частый и ежедневный, с выделениями мокроты по утрам). [2]

Типичный пациент с ХОБЛ — курящий человек 45-50 лет, жалующийся на частую одышку при физической нагрузке.

Кашель — один из самых ранних симптомов болезни. Он часто недооценивается пациентами. На начальных стадиях болезни кашель носит эпизодический характер, но позже становится ежедневным.

Мокрота также относительно ранний симптом заболевания. На первых стадиях она выделяется в небольших количествах, в основном по утрам. Характер слизистый. Гнойная обильная мокрота появляется во время обострения заболевания.

Одышка возникает на более поздних стадиях заболевания и отмечается вначале только при значительной и интенсивной физической нагрузке, усиливается при респираторных заболеваниях. В дальнейшем одышка модифицируется: ощущение недостатка кислорода во время обычных физических нагрузкок сменяется тяжёлой дыхательной недостаточностью и через время усиливается. Именно одышка становится частой причиной для того, чтобы обратиться к врачу.

Когда можно заподозрить наличие ХОБЛ?

Вот несколько вопросов алгоритма ранней диагностики ХОБЛ: [1]

- Кашляете ли Вы каждый день по нескольку раз? Беспокоит ли это Вас?

- Возникает ли при откашливании мокрота или слизь (часто/ежедневно)?

- У Вас быстрее/чаще появляется одышка, в сравнении со сверстниками?

- Вы старше 40 лет?

- Курите ли Вы и приходилось ли курить раньше?

При положительно ответе более чем на 2 вопроса необходимо проведение спирометрии с бронходилятационным тестом. При показателе теста ОФВ1/ФЖЕЛ ≤ 70 определяется подозрение на ХОБЛ.

Патогенез хронической обструктивной болезни легких

При ХОБЛ страдают как дыхательные пути, так и ткань самого лёгкого — лёгочная паренхима.

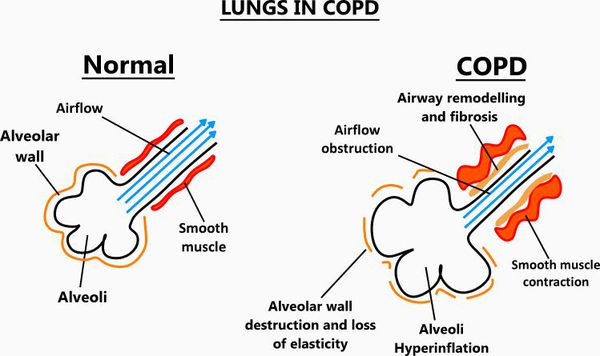

Начинается заболевание в мелких дыхательных путях с закупорки их слизью, сопровождающейся воспалением с формированием перибронхиального фиброза (уплотнение соединительной ткани) и облитерации (зарастание полости).

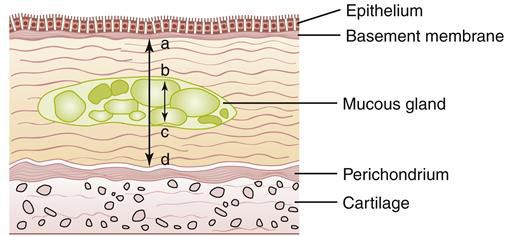

При сформировавшейся патологии бронхитический компонент включает:

- гиперплазию слизистых желёз (избыточное новообразование клеток) [4] ;

- слизистое воспаление и отёк;

- бронхоспазм и закупорку дыхательных путей секретом, что приводит к сужению дыхательных путей и увеличению их сопротивления.

Эмфизематозный компонент приводит к разрушению конечных отделов дыхательных путей — альвеолярных стенок и поддерживающих структур с образованием значительно расширенных воздушных пространств. Отсутствие тканевого каркаса дыхательных путей приводит к их сужению вследствие тенденции к динамическому спадению во время выдоха, что становится причиной экспираторного коллапса бронхов. [4]

Ко всему прочему, разрушение альвеолярно-капиллярной мембраны влияет на газообменные процессы в лёгких, снижая их диффузную способность. В результате этого возникают уменьшение оксигенации (кислородное насыщения крови) и альвеолярной вентиляции. Происходит избыточная вентиляция недостаточно перфузируемых зон, приводящая к росту вентиляции мёртвого пространства и нарушению выведения углекислого газа СО2. Площадь альвеолярно-капиллярной поверхности уменьшена, но может быть достаточной для газообмена в состоянии покоя, когда эти аномалии могут не проявляться. Однако при физической нагрузке, когда потребность в кислороде возрастает, если дополнительных резервов газообменивающихся единиц нет, то возникает гипоксемия — недостаток содержания кислорода в крови.

Появившаяся гипоксемия при длительном существовании у пациентов с ХОБЛ включает ряд адаптивных реакций. Повреждение альвеолярно-капиллярных единиц вызывает подъём давления в лёгочной артерии. Поскольку правый желудочек сердца в таких условиях должен развивать большее давление для преодоления возросшего давления в лёгочной артерии, он гипертрофируется и расширяется (с развитием сердечной недостаточности правого желудочка). Кроме того, хроническая гипоксемия способна вызывать увеличение эритропоэза, который впоследствии увеличивает вязкость крови и усиливает правожелудочковую недостаточность.