- Аспергиллез

- Причины

- Симптомы

- Фитотерапевтические методы лечения

- Дополнительные материалы

- Советы врача

- Вопрос #58063 09.04.21

- Ответ:

- Лечение аспергиллеза легких народными средствами

- Аспергиллез легких

- МКБ-10

- Общие сведения

- Причины

- Патогенез

- Классификация

- Симптомы аспергиллёза лёгких

- Неинвазивный аспергиллез

- Инвазивный аспергиллез

- Хронический аспергиллез

- Аллергический аспергиллез

- Осложнения

- Диагностика

- Лечение аспергиллёза лёгких

- Прогноз и профилактика

Аспергиллез

Аспергиллезом называют грибковое заболевание, которое вызывают плесневые грибки из рода Aspergillus. При этой патологии происходит поражение придаточных пазух носа и дыхательных путей. В ряде случаев также поражаются ЦНС, органы зрения, кожа. Лечение комплексное, этиотропное и симптоматическое. Хороший эффект дает фитотерапия.

Причины

Возбудитель заболевания встречается в воздухе, почве, на фруктах, овощах, растениях, зерне и продуктах его переработки, особенно при хранении в условиях повышенной влажности и тепла.

В организм человека грибок проникает с пылью, через воздух. У пациентов с ослабленным иммунитетом заболевание протекает тяжело. В последние годы участились случаи внутрибольничного заражения пациентов через пыль, в которой находятся аспергиллы. Заражения от человека к человеку не происходит.

Симптомы

Основными клиническими признаками аспергиллеза являются:

- одышка

- общая слабость

- приступы асфиксии

- кашель с мокротой, в которой можно обнаружить желтоватые, коричневатые или серые крупинки

- боль в груди

- повышение температуры тела

- возможно появление крови в отделяемой мокроте

Фитотерапевтические методы лечения

Хороший эффект дает лечение аспергиллеза травами. Вот некоторые растения, которые используются при терапии этого заболевания:

1. Чеснок. Это прекрасное противогрибковое средство, которое эффективно уничтожает аспергиллы. В чесноке содержится вещество аллицин, которое оказывает выраженное фунгицидное действие на организм. В лечебных и профилактических целях принимают по 2 зубчика чеснока во время каждого приема пищи.

2. Желтокорень. Прекрасное ранозаживляющее, дезинфицирующее, противогрибковое средство. Действует как при приеме внутрь, так и при наружном использовании. Усиливает противогрибковое действие других препаратов.

3. Оливковое масло. Содержит вещество олеуропеин, которое оказывает на организм выраженное противогрибковое действие. Масло можно принимать внутрь, с пищей или использовать наружно для обработки ран.

4. Кокосовое масло. Содержит органические кислоты, которые оказывают на организм противогрибковое действие. Кроме этого, при регулярном приеме масло кокоса оказывает легкое слабительное действие и способствует быстрому выводу грибка из организма. Рекомендованная дозировка – 4-6 чайных ложек в сутки, во время еды.

Дополнительные материалы

Советы врача

Вопрос #58063 09.04.21

У меня обнаружили аспергиллез 1.25. Лечилась Итраконазол, и витамины назначили. 2 месяца лечилась. Недавно снова болел живот, метеоризм. Я уже не знаю что делать, лечение помогло, но потом все вернулась опять. Мне врач сказал снова надо принимать Итраконазол. Хотелось может что-то от Вас какой-нибудь травы, которая помогает лечить. Подскажите, помогите.

Ответ:

Вам надо найти источник аспергиллеза во внешней среде! Это плесень старых построек, бань, продуктов питания; и, конечно, зараженные люди.

Вызовите на дом СЭС, обследуйте близких и родных, и начинайте натуральное лечение БЕЗ антибиотиков. Они губят собственные защитные силы.

Равномерно измельчить траву и плоды до 2-3 мм, корни до 3-5 мм — в начале механически до мелких кусков, затем на кофемолке; равномерно перемешать.

Травы без указания дозы брать столовыми ложками.

— 1 ст.л. смеси залить 300,0 мл холодной питьевой воды на час, затем довести до кипения. Томить на слабом огне или кипящей водяной бане, под крышкой, 15 минут.

Остудить, процедить, отжать и долить до 300,0 мл.

Пить по 75,0 мл 4 раза в день, за 30 минут до еды. Курс — от 1 месяца.

2. Через 7-8 дней от начала приема купите спиртовую настойку прополиса и пейте, растворяя 1 ч.л. в 150,0 мл горячей воды, 3 раза в день, натощак. Курс — 3 недели и повторите бакпосев той биологической жидкости, которую выделяет пострадавший (зараженный) орган. При поражении легких — мокроту; ЖКТ — кал, полости рта — слюна; ногтей — смыв с ногтей и т.д.

При повторном высеивании грибка усильте терапию и продолжайте:

3. Замените настойку прополиса.

Настойкой травы прострела обыкновенного или лугового:

— 20,0 гр травы залить 200,0 мл водки и настоять 7 дней в темном прохладном месте, периодически встряхивая. Процедить и отжать.

Осторожно, ядовито, НЕ превышайте дозы! Капать пипеткой в 1 ст.л. воды:

Прием по 8 капель 3 раза в день за 15 минут до еды. Курс — 3 недели, перерыв 3 недели. На перерыве повторить бакпосев.

3.1. В сбор трав пункта 1 добавьте перед смешиванием 2 ст.л. пихтовой лапки и 1 ст.л. корни аира болотного. Готовить так же.

3.2. Ставьте ректально свечи Полиоксидоний, через день, 10 раз.

4. Питание — абсолютное исключение продуктов с дрожжами! Выпечки, напитков типа кваса; сахара, картофеля и макарон.

Чайный гриб 2-недельный. Пить по 1 стакану 2-3 раза в день, натощак. Длительно или постоянно!

Источник

Лечение аспергиллеза легких народными средствами

Успех в терапии инвазивного аспергиллеза определяется прежде всего быстротой его диагностики и незамедлительностью, даже агрессивностью лечения. Не следует стремиться доказать этиологию (биопсия легкого) во всех случаях инвазивного аспергиллеза. Рекомендуется назначать антимикотики в адекватных дозах при подозрении на аспергиллез.

До недавнего времени препаратом выбора являлся амфотерицин В. В настоящее время синтезированы и применяются в клинической практике новые противогрибковые препараты (вориконазол, каспофунгин), эффективность которых доказана в ряде исследований.

Амфотерицин В назначают внутривенно в дозе 1,0—1,5 мг/кг в сутки, но и при таком дозировании выживаемость не превышает 50 %. Неуспехи в терапии инвазивного аспергиллеза, если исключить факторы со стороны макроорганизма, обусловлены, как правило, недостаточной концентрацией амфотерицина В в ткани легких.

В процессе терапии суммарная доза амфотерицина В не должна превышать 4—5 г, в противном случае возникают повреждения в канальцевом аппарате почек. Однако токсическое действие на почки амфотерицина В, используемого в дозе 1,5 мг/кг, появляется намного раньше допустимой суммарной дозы препарата. При повышении уровня креатинина дозы амфотерицина В снижают или урежают его введение (через 1—2 дня).

Длительная инфузия амфотерицина В (в течение 24 ч) приводит к меньшей частоте возникновения таких токсических эффектов, как повышение уровня креатинина, ознобы, лихорадка (отличия достоверные), чем короткая (в течение 4 ч).

Снизить токсическое действие амфотерицина В можно заменой его липосомальной формой (амбизом, амфолип), которую назначают в дозе по 3— 5 мг/кг в сутки. Ввиду высокой стоимости применение липосомального амфотерицина В ограничивается следующими показаниями: почечная недостаточность (уровень креатинина в сыворотке крови взрослых 221 мкмоль/л или более, детей — 133 мкмоль/л и более либо клиренс креатинина менее 25 мл/мин), неэффективность терапии амфотерицином В после применения его в суммарной дозе 7 мг/кг и более, существенное повышение уровня креатинина на фоне лечения амфотерицином В, тяжелые токсические реакции при инфузии амфотерицина В.

В ряде исследований эффективность липосомального амфотерицина В сопоставима с результатами терапии обычным амфотерицином В. Отличия зарегистрированы в частоте токсических проявлений, которые были достоверно ниже при использовании липосомальной формы. Т. Walsh и соавт. изучали безопасность, переносимость и фармакокинетические параметры применения высоких доз липосомального амфотерицина В (амбизом): 7,5; 10,0; 12,5 и 15 мг/кг. Установлена переносимость дозы 15 мг/кг. Повышение уровня креатинина не было дозозависимым. Максимальная концентрация препарата в крови отмечалась при дозах 10 и 12,5 мг/кг. Клиническая эффективность применения высоких доз липосомального амфотерицина В показана в описании отдельных случаев, при анализе применения у небольшого числа пациентов.

Так, лечение инвазивного аспергиллеза было успешным у 9 (69 %) из 13 пациентов при использовании липосомальной формы амфотерицина В в дозе 10 мг/кг.

При аспергиллезной инвазии может применяться итраконазол. Препарат представлен в форме только для перорального назначения, стабильная концентрация в крови достигается примерно через 2 нед его применения, поэтому его нельзя назначать больным в качестве стартового лекарственного средства. В то же время при стабилизации инфекционного процесса, когда проявления инвазивного аспергиллеза незначительны, при вторичной профилактике в период цитостатической терапии назначение итра-коназола вполне оправдано.

Высокую активность в отношении аспергилл проявляют препараты вориконазол, каспофунгин.

В многоцентровом рандомизированном сравнительном исследовании у 52,8 % (76 из 144) больных с инвазивным аспергиллезом получены положительные результаты при терапии вориконазолом и у 31,6 % (42 из 133) больных при лечении амфотерицином В. Выживаемость в течение 12 нед лечения вориконазолом составила 70,8 %, амфотерицином В — 57,9 % (р = 0,02). Токсические проявления возникали достоверно реже при лечении вориконазолом.

Таким образом, стартовая терапия инвазивного аспергиллеза вориконазолом была эффективнее и безопаснее, чем лечение амфотерицином В. В настоящее время вориконазол рассматривается как препарат первого этапа в терапии инвазивного аспергиллеза.

Эффективность каспофунгина при резистентном течении инвазивного аспергиллеза (n = 90), когда лечение стандартно применяемыми антимикотиками (амфотерицин В, липидные формы амфотерицина В, итраконазол) не было успешным, составила 56 %. Препарат хорошо переносился, и только у 2 (2,2 %) из 90 пациентов введение прекратили в связи с развитием нежелательных реакций.

Крайне высокая частота летальных исходов регистрируется при церебральном аспергиллезе. Имеются отдельные сообщения об эффективной терапии липосомальным амфотерицином В (8 мг/кг в сутки и более), итраконазолом, сочетанием амфотерицина В с 5-флуцитозином. Высокоэффективным при этой тяжелой патологии оказался вориконазол: терапия была успешной у 10 (52 %) из 19 больных. Медиана длительности лечения составила 80,5 дня (от 4 до 296 дней).

Наряду с медикаментозным проводится хирургическое лечение инвазивного аспергиллеза. Оперативное вмешательство показано во всех случаях вовлечения в процесс придаточных пазух носа. Показаниями к хирургическому лечению являются наличие солитарного очага и легочное кровотечение. Более часто операции при инвазивном аспергиллезе стали проводить в последнее время. В исследовании Т. Yeghen и соавт. двухлетняя выживаемость в группе оперированных больных (n = 37) составила 36 %, среди неоперированных (n = 12) — 20 %. Хирургическое лечение включало частичную лобэктомию у 4 больных, удаление более одной доли или более одного сегмента легких у 11, лобэктомию у 18, пневмонэктомию у 2 больных.

Операции были проведены всем больным инвазивным аспергиллезом, которым впоследствии предполагалась трансплантация костного мозга (7 пациентам аллогенная, одному аутологичная). Двухлетняя выживаемость в этой группе больных составила 71 %, никто из больных не умер от аспергиллеза. Всем больным до и после оперативного вмешательства проводили лечение обычным или липосомальным амфотерицином В.

При аспергиллезе можно назначать факторы роста Г-КСФ или ГМ-КСФ в расчете на укорочение периода нейтропении и повышение активности нейтрофилов и макрофагов при системных микозах. В проведенных исследованиях это никоим образом не сказалось на выживаемости при системных микозах.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Аспергиллез легких

Аспергиллёз лёгких – это заболевание грибковой этиологии, которое поражает все отделы дыхательной системы, протекает в острой или хронической форме, характеризуется разнообразием клинических симптомов, наличием признаков аллергии. Клиническая картина болезни включает кашель, кровохарканье, лихорадку и одышку. Диагноз устанавливается на основании рентгенографии и КТ органов грудной клетки, бронхоскопии, серологической диагностики, лабораторного исследования патологического материала. Назначается консервативное лечение фунгицидами, при необходимости в сочетании с антибиотиками и глюкокортикостероидами. Аспергилломы удаляются хирургическим путём.

МКБ-10

Общие сведения

Аспергиллёз лёгких по распространенности занимает первое место среди лёгочных микозов. 75% всех случаев грибковых поражений респираторного тракта вызваны аспергиллами. Плесневые грибы, провоцирующие развитие болезни, распространены повсеместно. Самое высокое содержание спор аспергилл в окружающей среде отмечается в арабских странах. Их концентрация выше в закрытых помещениях.

Болеют лица, вынужденные контактировать с обсеменённым спорами грибов материалом в силу своей профессиональной деятельности, а также пациенты с иммуносупрессией любого генеза. 20% реципиентов органов и тканей заболевают аспергиллёзом в послеоперационном периоде. У половины из них болезнь приводит к летальному исходу.

Причины

Возбудителями болезни являются плесневые грибы рода Aspergillus. Их споры содержатся в воздухе, почве и воде, мицелий активно растет в условиях повышенной влажности. Споры аспергилл устойчивы к высушиванию и длительно сохраняются в частицах пыли. Распространению способствуют мухи, тараканы и другие насекомые. Люди регулярно сталкиваются с патогенами, многие ежедневно вдыхают споры грибов, однако аспергиллёз лёгких развивается у сравнительно небольшой части населения. Факторами риска возникновения патологии являются:

- Иммунодефицитное состояние. Заболеванию подвержены пациенты с нарушением функций иммунитета. Грибковое поражение часто выявляется у лиц с первичным иммунодефицитом, больных СПИДом, онкологическими болезнями, сахарным диабетом. Трансплантация лёгких осложняется микозом у каждого пятого пациента, несколько реже аспергиллёз развивается у реципиентов костного мозга, поджелудочной железы и почек. Возникновению патологического состояния способствует длительный приём антибактериальных препаратов, кортикостероидов и цитостатиков.

- Хроническая патология лёгких. Излюбленными местами локализации аспергиллом являются полостные образования лёгочной ткани, бронхоэктазы. Заболевание часто диагностируют у больных хроническими формами туберкулёза, онкопатологией дыхательной системы, пациентов с муковисцидозом, ХОБЛ.

- Массивная инвазия аспергилл. Заболевают лица с нормально функционирующей иммунной системой, но работающие в условиях массивного обсеменения внешней среды спорами плесневых грибов. В группу риска входят работники мельниц, птицефабрик, пивоварен, фермеры и представители некоторых других профессий. Споры аспергилл в большом количестве могут содержаться в прядильном сырье, системах вентиляции и кондиционирования воздуха, сантехническом оборудовании.

Патогенез

Экзогенный лёгочный аспергиллёз обычно развивается при вдыхании спор грибов. При выраженной имуносупрессии возможна активация сапрофитных аспергилл, обитающих на коже и слизистых оболочках. Происходит аутоинфицирование. Аспергиллы попадают в дыхательную систему. При полноценном клеточном иммунном ответе наблюдается уничтожение и фагоцитоз гифов грибов.

При массивном попадании грибных спор в организм и/или нарушении функций клеточного иммунитета преобладает гуморальный ответ. Образуются гранулёмы, содержащие гифы патогенных грибов – аспергилломы. Они выявляются в бронхоэктазах, туберкулёзных кавернах и других полостях лёгких, на слизистых оболочках трахеи и бронхов. Такая форма болезни является неинвазивной.

Инвазивный аспергиллёз возникает на фоне выраженного иммунодефицита, при значительном снижении уровня гранулоцитов крови. Грибковая инфекция распространяется гематогенным путём, поражает лёгочную паренхиму, плевру, лимфатические узлы. Образуются множественные гранулёмы в различных органах и тканях. Течение болезни приобретает септический характер. Кроме того, некоторые виды аспергилл продуцируют большое количество микотоксинов, другие – являются мощными аллергенами. Развиваются микотоксикозы и аллергические реакции.

Классификация

Существует несколько классификаций лёгочной формы заболевания. По механизму инфицирования различают экзогенный и эндогенный аспергиллёз бронхолёгочной системы. Процесс может протекать остро и хронически. Некоторые специалисты в сфере пульмонологии отдельно выделяют поражение лёгких и дыхательных путей. Рабочая классификация отражает степень инвазии патогенов, их токсические свойства, локализацию процесса, наличие сенсибилизации организма и особенности течения болезни. Она включает:

- Неинвазивный лёгочный аспергиллёз. Возникают единичные и множественные аспергилломы лёгких с относительно доброкачественным течением.

- Инвазивный аспергиллёз респираторного тракта.Инвазивными легочными формами являются изолированный некротический аспергиллёз бронхов, пневмония, плеврит и хроническая лёгочная диссеминация грибковой этиологии.

- Аллергический аспергиллёз бронхов и лёгких. Гиперчувствительность к грибковым аллергенам приводит к развитию аллергического бронхолегочного аспергиллеза — микогенной бронхиальной астмы и экзогенных аллергических альвеолитов.

Симптомы аспергиллёза лёгких

Неинвазивный аспергиллез

Клиническая картина при микотическом поражении респираторных органов зависит от формы патологического процесса. Для неинвазивных аспергиллом характерно бессимптомное течение. Определить длительность инкубационного периода не представляется возможным. Заболевание обнаруживается случайно при прохождении профилактического рентгенологического обследования лёгких. Появление крови в мокроте свидетельствует о прорастании сосудов мицелием грибов и начале инвазивного процесса.

Инвазивный аспергиллез

При вдыхании большого количества патогенов развивается аспергиллёзный трахеобронхит или интерстициальная пневмония. Клиническим проявлениям предшествует короткий – от 1-3 часов до 3 дней – инкубационный период. Появляется стойкое непрекращающееся ощущение горечи во рту, першение в горле. Отмечается повышение температуры до высоких цифр, сопровождающееся ломотой в костях, ознобом. Для аспергиллёзной пневмонии характерна лихорадка неправильного типа. Температура повышается в утренние часы, снижается до нормальных или субфебрильных значений к вечеру.

Заболевание протекает бурно. Кашель в начале болезни мучительный, носит приступообразный характер, позднее становится продуктивным. Отделяется серо-зелёное или кровянистое содержимое бронхов. Больного мучает одышка даже при небольшой нагрузке. Беспокоят интенсивные боли в грудной клетке, усиливающиеся при дыхании и перемене положения тела.

Выражены симптомы общей интоксикации: слабость, потливость, отсутствие аппетита, повышенная утомляемость, похудание. Определяется учащённое сердцебиение и перебои сердечного ритма. Острому инвазивному лёгочному аспергиллёзу часто сопутствует поражение придаточных пазух носа и макулопапулёзные кожные высыпания.

Хронический аспергиллез

При эндогенном инфицировании лёгочный аспергиллёз принимает первично-хроническое течение. Его клинические проявления отличаются от картины интерстициальной пневмонии вялой симптоматикой с длительным субфебрилитетом, незначительным болевым синдромом. Микоз развивается на фоне персистирующего туберкулёза, саркоидоза, ХОБЛ, другой лёгочной патологии и несколько меняет картину основного заболевания. Пациенты обычно отмечают усиление одышки и кашля, обнаруживают серо-зелёные комочки в мокроте.

Аллергический аспергиллез

Аллергический аспергилёз чаще всего протекает в форме тяжёлой гормональнозависимой бронхиальной астмы. Проявляется частыми дневными и ночными приступами удушья, свистящими хрипами и тяжестью в груди, приступами сухого кашля. Больные аллергическим альвеолитом предъявляют жалобы на нарастающую одышку и отхождение небольшого количества слизистой мокроты. Острая форма альвеолита сопровождается признаками общего недомогания, артралгиями.

Осложнения

Своевременная диагностика и правильно выбранная тактика лечения позволяют добиться выздоровления у 25-50% больных респираторным аспергиллёзом. Осложнения возникают при любой форме заболевания. Их частота и тяжесть напрямую зависят от состояния иммунной системы и наличия фоновых патологий. Аспергиллёз утяжеляет течение основного патологического процесса.

У больных с аспергилломами нередко развивается кровохарканье. 25% таких пациентов погибают от лёгочного кровотечения. Острый инвазивный бронхолёгочный аспергилёз при выраженном снижении иммунитета приводит к возникновению микогенного сепсиса с высокой (50%) летальностью. Хроническое течение осложняется сердечно-легочной недостаточностью и последующей инвалидизацией больного.

Диагностика

Пациенты с лёгочными проявлениями аспергилёза обследуются у пульмонолога. При сборе анамнеза уточняется профессия, наличие хронической бронхолёгочной патологии, первичного или вторичного иммунодефицита. При осмотре и физикальном исследовании выявляются разнообразные неспецифичные симптомы. При аспергиллёзной пневмонии выслушиваются распространённые сухие и влажные мелкопузырчатые хрипы. В остальных случаях аускультативные данные обычно бывают скудными или отражают течение фонового процесса. Основными методами диагностики являются:

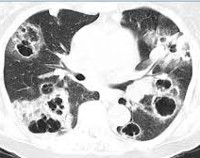

- Лучевая диагностика.Рентгенологическая картина в легких отличается разнообразием. Определяются нестойкие эозинофильные инфильтраты, плотные округлые или шаровидные тени с полостями распада, расположенные преимущественно в верхних долях лёгких, мелкоочаговая диссеминация. Характерным признаком аспергилломы является наличие серповидного просветления в полости округлого или овального образования, которое смещается при изменении положения тела (симптом погремушки). При заполнении полости аспергилломы контрастом грибные массы всплывают (симптом поплавка).

- Лабораторные исследования. В общеклиническом анализе крови отмечается лейкоцитоз, эозинофилия, повышение СОЭ. При микроскопии мокроты, промывных вод бронхов обнаруживаются грибные гифы. Культуральный метод позволяет вырастить колонии аспергилл на питательных средах. С помощью серологических реакций (ИФА, РСК) выявляются антитела к плесневым грибкам. Для пациентов с аллергической формой болезни характерен подъём уровня общего IgЕ. При хроническом аспергилёзе повышается IgG.

- Бронхоскопия. При эндоскопии бронхов определяется деформация трахеобронхиального дерева, признаки катарального воспаления слизистой оболочки бронхов. При попадании бронхоскопа в аспергиллому обнаруживается пушистый налёт серо-жёлтого или зеленоватого цвета, с трудом отделяющийся от стенок полости. Выполняется микроскопия и культуральное исследование полученного патологического материала.

Лёгочный аспергилёз необходимо дифференцировать с заболеваниями опухолевой природы, туберкулёзом, саркоидозом, деструктивной пневмонией другой этиологии. В последнее время микоз часто утяжеляет течение вышеуказанной патологии, поэтому в диагностическом поиске нередко принимают участие фтизиатры и онкологи. Из-за частого поражения патогенами ЛОР-органов все пациенты с подозрением на аспергиллёз направляются на консультацию к оториноларингологу.

Лечение аспергиллёза лёгких

Длительность терапии и объём лечебных мероприятий зависят от формы заболевания и состояния иммунитета больного. Аспергиллёз бронхов, нетяжёлая микотическая пневмония у иммунокомпетентных лиц излечиваются за 7-10 дней в амбулаторных условиях. Показаниями к госпитализации являются кровохарканье, длительный эпизод фебрильной лихорадки, затяжной приступный период бронхиальной астмы. Основной группой препаратов, применяющихся для лечения данной патологии, являются с активные в отношении аспергилл антифунгальные средства.

Параллельно осуществляется медикаментозная терапия фонового процесса. Используются антибактериальные препараты и кортикостероидные гормоны. Питание больных аспергиллёзом должно быть полноценным, сбалансированным, высококалорийным. Аспергилломы, сопровождающиеся кровохарканьем, подлежат хирургическому удалению. Выполняется резекция лёгкого или лобэктомия. При выраженной дыхательной недостаточности для профилактики кровотечения в качестве временной меры применяется перевязка соответствующей бронхиальной артерии.

Прогноз и профилактика

При лёгких формах аспергиллёза прогноз благоприятный, наступает полное выздоровление. Хронизация процесса приводит к формированию лёгочного сердца и инвалидности. Выраженный иммунодефицит может способствовать генерализации микоза и закончиться смертью больного. В качестве профилактики лица из групп профессионального риска должны использовать индивидуальные средства защиты и проходить регулярные профилактические осмотры. Пациенты с выраженными нарушениями функций иммунной системы подлежат рациональному трудоустройству и регулярному серологическому обследованию на аспергиллёз. Им запрещается употреблять в пищу продукты с плесенью, долго находиться в сырых и пыльных помещениях.

Источник