Особенности лечения актиномикоза

Рисунок 1. Актиномикоз челюстно-лицевой области. Стадия свищевания. Рисунок 2. Актиномикоз молочной железы. Актиномикоз, согласно различным источникам и классификациям, называют также глубоким микозом, псевдомик

|

| Рисунок 1. Актиномикоз челюстно-лицевой области. Стадия свищевания. |

|

| Рисунок 2. Актиномикоз молочной железы. |

Актиномикоз, согласно различным источникам и классификациям, называют также глубоким микозом, псевдомикозом, актинобактериозом, лучисто-грибковой болезнью и др. Это заболевание отличается разнообразием клинических проявлений, что связано со стадийностью развития специфического процесса (инфильтрат, абсцедирование, фистулообразование, рубцевание) и с его многочисленными локализациями (голова, шея, ЛОР-органы, грудная клетка, легкие, молочная железа, подмышечные и паховые зоны, брюшная стенка, печень, кишечник, гениталии, слепая кишка, ягодицы, конечности и др., рисунки 1, 2, 3, 4).

Судя по некоторым публикациям и врачебным заключениям, можно отметить, что существуют определенные разночтения в понимании этиопатогенеза актиномикоза и роли актиномицет в развитии хронических гнойных заболеваний. А знание этиологии заболевания, как известно, особенно важно при выборе этиотропного лечения.

Актиномицеты (микроаэрофильные, аэробные и анаэробные микроорганизмы) широко распространены в природе, они обитают в почве, на растениях, в воде, на камнях, в жилых и производственных помещениях, а также постоянно присутствуют в организме человека. Важным диагностическим признаком актиномикоза является обнаружение актиномицет при культуральном исследовании патологического материала и/или друз лучистого гриба, представляющих собой лучистые образования — утолщенные нити мицелия с характерными «колбочками» на конце (рисунок 5).

|

| Рисунок 3. Торакальный актиномикоз. Поражение мягких тканей подмышечной области, грудной стенки и легких. |

|

| Рисунок 4. Актиномикоз паховой и надлобковой областей с вовлечением клетчатки малого таза. |

В 30—40-х гг. XIX в. актиномицеты (лучистые грибы) считали микроорганизмами, занимающими промежуточное место между грибами и бактериями. Способность актиномицет образовывать воздушный мицелий, отсутствие у них органов плодоношения, дифференцирования, клеточной вегетации сближают их с истинными грибами. Однако по химическому составу оболочек, протоплазмы, строению ДНК, актиномицеты соответствуют бактериям. Окончательно доказано, что возбудители актиномикоза — актиномицеты — являются бактериальными клетками.

В большинстве случаев (70—80%) актиномикоз развивается под сочетанным воздействием актиномицет и других бактерий, которые выделяют ферменты (в том числе гиалуронидазу), расплавляющие соединительную ткань и способствующие распространению актиномикотического процесса.

Входными воротами для актиномицет и других бактерий в организм (экзогенный путь) являются повреждения кожи, слизистых оболочек, микротравмы, трещины, лунки удаленных зубов, врожденные свищевые ходы (бранхиогенные, слюнные, пупочные, эмбриональные протоки в копчиковой области) и т. д.

Немаловажная роль в патогенезе актиномикоза принадлежит эндогенным: гематогенному, лимфогенному и контактному, путям проникновения микроорганизмов.

Развитию актиномикоза различных локализаций, как правило, предшествуют различного рода травмы, ушибы, травматическое удаление зубов, особенно 8-го дистопированного зуба, перелом челюсти, хронический парадонтоз, периапикальная гранулема, осколочные ранения, длительная езда на мотоцикле, велосипеде, разрыв промежности при родах, внутриматочные спирали, геморрой, трещины заднего прохода, крестцово-копчиковые кисты, наличие хронического воспаления: аппендицит, аднексит, парапроктит, гнойный гидраденит, сикоз, угревая болезнь, тонзиллит, остеомиелит и др.

|

| Рисунок 5. Актиномикотическая друза (гистологический препарат). |

|

| Рисунок 6. Оперативное иссечение очага актиномикоза в крестцово-копчиковой области. Частичное ушивание раны. |

|

| Рисунок 7. Фистулография: при введении контрастного вещества в свищ на передней брюшной стенке видны разветвленные свищевые ходы. |

В месте внедрения актиномицет на I этапе болезни постепенно, без видимых клинических симптомов и субъективных жалоб формируется специфическая гранулема — актиномикома, состоящая из лейкоцитов, гигантских клеток, инфильтративной ткани, микроабсцессов, грануляций, пролиферативных элементов, соединительно-тканных перемычек и окружающей капсулы.

Актиномикоз представляет собой хроническое гнойное неконтагиозное заболевание, поражает людей трудоспособного возраста и без адекватного лечения может длиться годами; заболевание имеет склонность к прогрессированию. Формирование хронического воспаления и специфических гранулем с последующим абсцедированием и образованием свищевых ходов при висцеральных локализациях утяжеляет состояние больного и ведет к нарушению функций пораженных органов, развитию анемии, интоксикации и появлению амилоидоза.

Актиномикоз и другие бактериальные инфекции черепно-лицевой и висцеральной локализации требуют комплексного лечения — назначения противовоспалительных, иммуномодулирующих, общеукрепляющих средств, применения хирургических и физиотерапевтических методов. Лечение тяжелых форм висцерального актиномикоза затруднено из-за позднего поступления больных в специализированные отделения, длительной интоксикации и развития необратимых изменений в органах и тканях. Подбор антибиотиков осложняется антибиотикорезистентностью, необходимостью учитывать сопутствующую актиномикозу микрофлору, ассоциации микроорганизмов. Возникают трудности и при проведении радикальных хирургических операций, в связи с чем потребуется особенно тщательная подготовка к ним пациентов, использование адекватных методик обезболивания и тактики хирургического вмешательства.

Более 40 лет мы применяем в клинической практике отечественный иммуномодулятор — актинолизат, за изобретение которого в 1950 г. наши ученые получили Государственную премию. Этот препарат — свежеприготовленный, стабилизированный фильтрат культуральной жидкости самолизирующихся актиномицетов и является естественным для организма веществом; отсутствие токсичности проверено на 1124 больных. Актинолизат высоко эффективен и толерантен, чем и обусловлены его преимущества перед другими иммунными препаратами. Мощное иммуномодулирующее действие, стимуляция фагоцитоза, влияние на снижение интенсивности воспаления проверены in vitro, подтверждены в экспериментах на животных и в клинической практике при лечении более чем 4 тыс. пациентов с гнойными заболеваниями кожи, подкожной клетчатки и внутренних органов.

Препарат показан взрослым и детям как при самых тяжелых хронических гнойных инфекциях, например актиномикозе, так и при более легких гнойных поражениях кожи, подкожной клетчатки и слизистых оболочек, а также при микробной экземе, трофических язвах, пролежнях, гидрадените, гнойно-осложненных ранах, уретрите и вульвовагините, парапроктите и др.

Актинолизат назначают по 3 мл в/м два раза в неделю: на курс приходится 10—20—25 инъекций; последующие курсы проводят с интервалом в один месяц, по показаниям.

Антибактериальная терапия требует соблюдения целого ряда общих правил, включающих целенаправленное воздействие на возбудитель заболевания (актиномицеты и другие бактерии). Частота высева аэробной микрофлоры из очага актиномикоза составляет, по нашим данным, 85,7%. В составе микробов преобладают стафилококки (59,8%) и кишечная палочка (16,9%); при параректальной локализации имеют место ассоциации нескольких микроорганизмов. Мы выявили более высокую резистентность микрофлоры к антибиотикам при актиномикозе, чем при острых гнойно-септических заболеваниях, что объясняется длительным предшествующим применением различных химиопрепаратов у этих больных. Устойчивость к антибиотикам, в свою очередь, способствует активации вторичной микрофлоры, в том числе — неспорообразующих анаэробных микроорганизмов. За счет применения актинолизата можно существенно повысить эффективность лечения распространенных гнойных заболеваний и при этом сократить дозы антибиотиков. Это особенно важно в связи с участившимися случаями резистентности к химиопрепаратам и появлением тяжелых побочных реакций на них. При выявлении грибково-бактериальных ассоциаций назначают антифунгальные препараты: дифлюкан, орунгал, ламизил, низорал и др. Наряду с актинолизатом, антибактериальными и антигрибковыми антибиотиками, показаны витаминотерапия, симптоматические средства, физиотерапевтическое лечение ультразвуком и др.

В комплексе лечебных мер при актиномикозе значительное место занимают оперативные вмешательства. Хирургическое лечение больных актиномикозом лица и шеи в стадии абсцедирования заключается во вскрытии и дренировании очагов. В литературе встречаются описание редких хирургических вмешательств, например темпоропариентальной краниотомии и лобэктомии с удалением абсцесса у больного актиномикозом мозга. При актиномикозе легких и колонизации легочных каверн актиномицетами проводятся лобэктомия, иногда — с резекцией ребер, вскрытие и дренирование гнойных полостей, каверн и очагов распада. В случае актиномикоза подмышечных и паховых областей, развившегося на фоне хронического гнойного гидраденита, очаги поражения иссекают, по возможности единым блоком, в пределах видимо здоровых тканей. В зависимости от объекта операции, глубины и площади операционного поля хирургические вмешательства заканчивают ушиванием раны наглухо, аутодермопластикой по Тиршу, либо практикуется открытое ведение послеоперационной раны с наложением повязок с антисептическими мазями, которые очищают рану и усиливают регенерацию; применяют также пленкообразующие аэрозоли (рисунок 6).

Развитие актиномикоза на фоне воспаления эпителиально-копчиковой кисты или урахуса, как правило, сопровождается распространением процесса на ягодицы, параректальную область, а иногда — и на тазовую клетчатку. При невозможности радикального удаления очага инфекции ограничиваются частичным иссечением или кюретированием свищевых ходов; такие больные нуждаются в нескольких поэтапных операциях.

Лечение экстрасфинктерного параректального актиномикоза осуществляется лигатурным методом — толстую шелковую лигатуру после иссечения очага проводят через стенку прямой кишки выше сфинктера и параректальный разрез. Лигатуру тонически затягивают и при последующих перевязках постепенно подтягивают для прорезания сфинктера.

Трудности лечения актиномикоза поясничной, ягодичных и бедренных областей с поражением забрюшинной клетчатки обусловлены особенностями анатомического расположения очагов, глубиной длинных извилистых свищевых ходов, склонностью больных к развитию интоксикации, стойкой анемии и амилоидоза. После тщательной предоперационной подготовки прибегают к иссечению очагов актиномикоза, полному или частичному кюретированию свищевых ходов, вскрытию и дренированию глубоких очагов абсцедирования.

При развитии актиномикотического процесса в молочной железе производят секторальное иссечение очагов актиномикоза с предварительным прокрашиванием свищевых ходов.

Больных актиномикозом передней брюшной стенки оперируют после ревизии свищей и выявления их возможной связи с сальником и прилежащей кишкой (рисунок 7).

В послеоперационном периоде противовоспалительную и иммуномодулирующую терапию актинолизатом продолжают, по показаниям проводят гемотрансфузии и физиопроцедуры, ежедневно делают перевязки. В случаях заживления послеоперационной раны первичным натяжением швы снимают на седьмой-восьмой день. На раны, которые ведут открытым способом, в первые дни накладывают повязки с йодоформной эмульсией, раствором диоксидина 1%, йодопироновой мазью 1% для активации грануляций. С целью санации раны применяют антисептики широкого спектра действия. Для очищения ран от гнойно-некротического отделяемого используют водорастворимые мази: левосин, левомеколь, диоксиколь, а также ируксол, пантенол, винизоль, пленко- и пенообразующие аэрозоли. Для ускорения регенеративного процесса и эпителизации накладывают повязки с метилурациловой мазью, солкосерилом, винилином, облепиховым маслом и т. д.

Чтобы своевременно диагностировать и эффективно лечить актиномикоз, отличающийся многообразием локализаций и клинических проявлений, необходимо знать этиологию и закономерности его патогенетического развития, предрасполагающие факторы, микроскопические и культуральные характеристики возбудителей, схемы лечения актинолизатом и химиопрепаратами, методики хирургической тактики.

С. А. Бурова, доктор медицинских наук.

Национальная академия микологии. Центр глубоких микозов, ГКБ №81

Источник

«Нетипичный» актиномикоз – микробиологические аспекты и клинические проявления

Разнообразные микроорганизмы, заселяя практически любую природную среду, незримо сопутствуют человеку на протяжении всей его жизни. Обитая в почве, воде, воздухе, на растениях, на стенах жилых и производственных помещений, микроорганизмы постоянно контакт

Разнообразные микроорганизмы, заселяя практически любую природную среду, незримо сопутствуют человеку на протяжении всей его жизни. Обитая в почве, воде, воздухе, на растениях, на стенах жилых и производственных помещений, микроорганизмы постоянно контактируют с человеком. И, как следствие, некоторые из них приспособились к жизни на коже, слизистых и внутренних полостях человека (желудочно-кишечном тракте, верхних отделах дыхательных путей, урогенитальных путей и т. п.), образуя в местах обитания сложные ассоциации со специфическими взаимоотношениями. Организм человека в норме содержит сотни видов микроорганизмов: бактерии, простейшие, вирусы, грибы. Условно-патогенные микроорганизмы составляют нормальную микрофлору человека, не причиняя ему вреда. Термин «нормальная микрофлора» объединяет микроорганизмы, более или менее часто выделяемые из организма здорового человека. Провести четкую границу между сапрофитами и патогенными микробами, входящими в состав нормальной микрофлоры, часто невозможно. Все микробы, обитающие в организме человека, одновременно пребывают в этих двух состояниях. Любой из них может быть причиной инфекционных процессов. Безобидные «помощники» (лактобактерии, бифидобактерии) при высокой степени колонизации способны вызывать заболевания. И наоборот, патогенные бактерии (пневмококки, менингококки, клостридии) колонизируя поверхности органов человека, не вызывают инфекции, чему способствуют конкуренция сформировавшейся ранее микрофлоры и защитные свойства макроорганизма.

Одним их таких «двойных» агентов нормобиоты человека являются актиномицеты.

Они широко распространены в окружающей среде: в почве, воде, в том числе в водопроводной и ключевой, в горячих минеральных источниках, на растениях, на каменистых породах и даже в пустынях. В организме человека актиномицеты сапрофитируют на коже, в ротовой полости, зубном налете, лакунах миндалин, верхних дыхательных путях, бронхах, на слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта, влагалища, анальных складок и т. д.

Термин актиномицеты (устаревшее название лучистые грибки) распространяется в настоящее время на широкий круг грамположительных аэробных и микроаэрофильных бактерий, обладающих способностью к формированию ветвящегося мицелия с характерным спороношением, атакже палочек неправильной формы и кокковидных элементов, которые образуются в результате фрагментации мицелия.

К актиномицетам относятся бактерии родов Actinomyces, Actinomadura, Bifidobacterium, Nocardia, Micromonospora, Rhodococcus, Streptomyces, Tsukamurella и др.

Переходу актиномицетов из сапрофитического в паразитическое состояние способствуют снижение иммунозащитных сил организма, наличие тяжелых инфекционных или соматических заболеваний (хронической пневмонии, гнойного гидраденита, диабета и т. д.), воспалительные заболевания слизистых оболочек полости рта, респираторного и желудочно-кишечного тракта, оперативные вмешательства, длительное применение внутриматочных контрацептивов, переохлаждение, травмы и др.

В таких случаях развивается актиномикоз — хроническое гнойное неконтагиозное заболевание, обусловленное формированием характерных синюшно-красных, а затем багровых инфильтратов плотной консистенции с множественными очагами флюктуации и свищами с гнойным отделяемым в мягких и костных тканях практически любых локализаций. Длительность инкубационного периода может колебаться от 2–3 недель до нескольких лет (от времени инфицирования до развития манифестных форм актиномикоза).

Ведущим в развитии актиномикоза является эндогенный способ, при котором возбудитель проникает в ткани из мест его сапрофитического обитания, чаще всего через пищеварительный тракт и полость рта (кариозные зубы, десневые карманы, крипты миндалин). Наиболее благоприятные условия для внедрения актиномицетов создаются в толстой кишке, вследствие застоя пищевых масс и большей вероятности травматизации стенки. При экзогенном способе возбудители проникают в организм из окружающей среды аэрогенно или при травматических повреждениях кожи и слизистых оболочек.

Распространение актиномицетов из первичного очага поражения происходит контактным путем по подкожной клетчатке и соединительнотканным прослойкам органов и тканей. Возможен также и гематогенный путь при прорыве актиномикотической гранулемы в кровеносный сосуд.

Основными возбудителями актиномикоза являются Actinomyces israelii, A. bovis, Streptomyces albus, Micromonospora monospora; нокардиоза («атипичного актиномикоза») и мицетомы — Nocardia asteroides, N. brasiliensis. Список выявляемых патогенных актиномицетов расширяется. В современной литературе все чаще описываются случаи актиномикоза, вызванного редкими видами: Actinomyces viscosus, A. graevenitzii, A. turicensis, A. radingae, A. meyeri, A. gerencseriae, Propionibacterium propionicum и др.

В возникновении и формировании актиномикотического процесса также существенную роль играют сопутствующие аэробные и анаэробные бактерии. Большинство случаев актиномикоза обусловлены полимикробной флорой. Обычно наряду с актиномицетами выделяют Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Fusobacterium spp., Capnocytophaga spp., Bacteroides spp., представителей семейства Enterobacteriaceae и др. Присоединение гноеродных микроорганизмов обостряет течение актиномикоза, изменяет его клиническую картину, способствует распространению процесса.

Клиническая картина актиномикоза разнообразна, встречается во всех странах в практике врачей различных специальностей (стоматологов, хирургов, дерматологов, гинекологов и др.). Основные локализации — челюстно-лицевая (до 80%), торакальная, абдоминальная, параректальная, мицетома (мадурская стопа). Кроме того, актиномикотические поражения проявляются не только в классическом виде с характерной инфильтрацией тканей, абсцессами и свищами, но и в виде доминирующей патогенной флоры неспецифического воспалительного процесса, осложняющего течение основного заболевания.

Актиномицеты могут играть активную роль в этиологии хронического тонзиллита. Небные миндалины колонизируются актиномицетами при хроническом тонзиллите и в ассоциации с другими бактериями часто провоцируют воспалительные реакции. Вследствие стоматологических процедур может возникнуть актиномикотическая бактеримия полости рта. В 30% случаев от 80% выявленных бактеримий определяется актиномикотическая природа стоматита, этиологическими агентами которого являются сапрофиты ротовой полости — A. viscosus, A. odontolyticus и A. naeslundi. Присоединяясь к местной патогенной флоре, актиномицеты способствуют развитию длительно незаживающего воспалительного процесса при угревой сыпи, трофических язвах, гиперемиях, мацерациях и мокнутиях на коже. Обладая высокой степенью колонизации кишечника, они являются одним из основных агентов дисбактериоза. Обобщая все вышеизложенное, нужно отметить, что бактерии из обширной группы актиномицетов могут фигурировать как участники любых инфекционных и воспалительных проявлений организма человека от дерматита до эндокардита.

Таким образом, актиномикоз, отличающийся многообразием локализаций и клинических проявлений, нужно своевременно диагностировать и возможно эффективно лечить, зная закономерности патогенетического развития, предрасполагающих факторов инфицирования, характеристик возбудителей и методов лечения.

Однако диагностика и лечение заболеваний, связанных с участием актиномицетов, являются предметами единичных специализированных лабораторий и клиник в мире. Трудности в их дифференциальной диагностике служат препятствием широкой известности этих микроорганизмов в клинической практике.

Диагностика актиномикоза

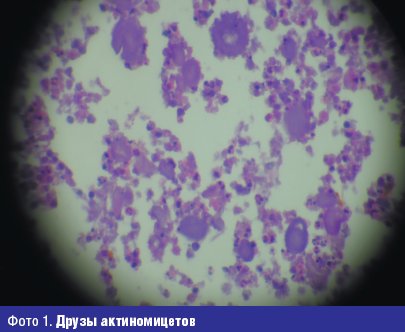

Достоверным признаком актиномикоза является обнаружение характерных актиномикотических друз в виде маленьких желтоватых зерен, напоминающих крупинки песка, в гное из свищей, в биоптатах пораженных тканей. В нативном (не окрашенном) и гистологических препаратах друзы хорошо видны на фоне гнойного детрита в виде лучистых образований с более плотным гомогенно-зернистым центром из тонкого, густо переплетенного мицелия (фото 1). За способность образовывать радиально расположенные нити мицелия, часто с «колбочками» на концах, актиномицеты и были названы в свое время «лучистыми грибами». Ведущее значение в образовании друз — тканевых колоний актиномицетов — имеет ответная реакция макроорганизма на антигены, секретируемые актиномицетами в окружающую среду. Друзообразование способствует замедлению диссеминации возбудителя в пораженном организме, а также локализации патологического процесса. Для актиномикоза характерны специфические тканевые реакции: гранулематозное продуктивное воспаление, лейкоцитарная инфильтрация, микроабсцессы, «ячеистая» структура тканей, специфическая гранулема, окруженная полинуклеарами, гигантскими и плазматическими клетками, лимфоцитами и гистиоцитами.

В организме больных друзы развиваются не на всех этапах заболевания и свойственны не каждой разновидности «лучистого гриба», поэтому их находят не всегда, и отсутствие друз на начальных этапах диагностики не отрицает актиномикоз. Кроме того, эти образования способны спонтанно лизироваться, обызвествляться, деформироваться, кальцинироваться и подвергаться другим дегенеративным изменениям.

Друзы не образуются при нокардиозе. В тканях Nocardia обнаруживается в виде тонких нитей мицелия 0,5–0,8 мкм и палочковидных форм такой же толщины. Благодаря своей кислотоустойчивости Nocardia хорошо окрашивается по Граму–Вейгерту в синий цвет и по Цилю–Нильсену — в красный: все это позволяет проводить дифференциальную диагностику между актиномикозом и нокардиозом, т. к. это диктуется различием методов лечения при этих болезнях.

Важное значение для верификации актиномикоза любых локализаций имеет микробиологическое исследование, которое включает микроскопию и посев патологического материала на питательные среды. Оптимальная температура для роста 35–37°С.

При микроскопии клинического материала и выросших культур, окрашенных по Граму или метиленовой синькой, актиномицеты выглядят как ветвистые нити длиной 10–50 мкм или представлены полиморфными короткими палочками 0,2–1,0×2–5 мкм, часто с булавовидными концами, одиночные, в парах V- и Y-образной конфигураций и в стопках. Грамположительные, но часто окрашивание не типичное, в виде четок.

Многие аэробные актиномицеты хорошо растут на обычных бактериологических средах — мясо-пептонном, триптиказо-соевом, кровяном и сердечно-мозговом агарах. Для выявления микроаэрофильных видов используют тиогликолевую среду. Культуральные признаки актиномицетов весьма разнообразны. На плотных агаровых средах колонии по размерам напоминают бактериальные — диаметром 0,3–0,5 мм. Поверхность колоний может быть плоской, гладкой, бугристой, складчатой, зернистой или мучнистой. Консистенция тестовидная, крошковатая или кожистая. Многие актиномицеты образуют пигменты, придающие колониям самые различные оттенки: сероватые, синеватые, оранжевые, малиновые, зеленоватые, коричневые, черновато-фиолетовые и др.

Клинические аэробные изоляты, например Nocardia asteroids и Streptomyces somaliensis, на богатой питательной среде дают так называемый атипичный рост — плотные кожистые колонии, обычно не опушенные столь типичным для штаммов воздушным мицелием и без спороношения. Для проявления дифференцировки, образования характерных спор и пигментов требуются специальные среды: с коллоидным хитином, почвенным экстрактом или отварами растительных материалов.

В жидкой питательной среде чистые культуры микроаэрофильных актиномицетов образуют взвешенные в субстрате беловатые «комочки». Среда остается прозрачной. При бактериальных примесях — среда мутная, гомогенная.

Описание клинических случаев «нетипичного» актиномикоза

За период 2007 года под нашим наблюдением находилось 25 больных с различными клиническими формами актиномикоза. Среди обследованных пациентов было 12 женщин и 13 мужчин (в возрасте 15–25 лет — 4 человека, 26–35 лет — 4 человека, 36–45 — 2, 46–55 — 5 человек и 56–66 лет — 10 человек).

Помимо «классического» актиномикоза челюстно-лицевой, подмышечной и паховой областей в свищевой стадии нами были диагностированы актиномикотические осложнения различных патологических процессов. Так, например, актиномицеты обнаруживались в вагинальном отделяемом у больной с неспецифическим кольпитом и вульвовагинитом, что серьезно утяжеляло течение основного заболевания, требовало проведения неоднократного курса противовоспалительной терапии. Актиномицеты в диагностически значимом количестве были выявлены при воспалительных процессах в полости рта (в соскобах с зева, миндалин, языка), при отомикозе, при длительно незаживающих мацерациях и гиперемии кожи в перианальной области, со слизистых оболочек ампулы прямой кишки. Присоединение актиномицетов к гноеродной микробиоте трофических язв значительно утяжеляло течение заболевания, осложняло процесс лечения таких больных, замедляя регрессию очагов поражения. У пациентов с угревой болезнью при вскрытии очагов воспаления в себуме нередко обнаруживались актиномицеты, присутствие которых способствовало развитию затяжного течения заболевания.

Под нашим наблюдением находилась больная К., 43 лет с редким случаем первичного актиномикоза кожи мягких тканей паховых областей, свищевая форма.

Больна в течение 1 года, когда появились изменения в паховой области слева вследствие постоянного натирания кожи неудобным нижним бельем. К врачам не обращалась. Ухудшение в декабре 2007 г., когда появились 2 язвы, свищи с гнойным отделяемым. Консультирована дерматологом, который заподозрил неопластический процесс. Обследована онкологом, паразитологом. Диагноз онкологического или паразитарного заболевания установить не удалось. Направлена к микологу с подозрением на глубокий микоз. При осмотре: очаг поражения расположен в левой паховой области размером около 1,7×5 см, функционируют 2 свища со скудным гнойным и сукровичным отделяемым. Больная обследована в микологической лаборатории института им. Е. И. Марциновского ММА им. И. М. Сеченова на актиномикоз и бактериальную инфекцию. В исследуемом патологическом материале при микроскопии препаратов обнаружены актиномицеты, палочки, кокки, лептотрихии. При посеве гнойного отделяемого из свищей на питательные среды получен рост актиномицетов и кокковой флоры.

Диагноз актиномикоза кожи и мягких тканей верифицирован. Больная проходит наблюдение и лечение у миколога.

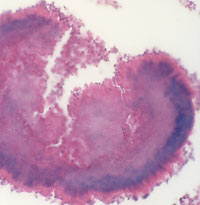

Больной Н., 24 лет с диагнозом угревая болезнь, актиномикоз (фото 2).

Жалобы на высыпания на коже туловища с детства. Достоверно можно говорить о давности заболевания 10 лет, когда в 14-летнем возрасте был установлен диагноз угревая болезнь. Больной лечился наружными средствами и антибиотиками различных групп с временным эффектом. Общее состояние в настоящее время осложнилось хроническим гастритом. При осмотре: кожа туловища, лица, спины поражены воспалительными элементами (папуло-пустулезная сыпь, открытые и закрытые комедоны), в некоторых местах сливного характера, инфильтрация кожи и мягких тканей. При микроскопическом исследовании себума из элементов угревой сыпи у больного обнаружены кокки и единичные палочки. В посеве из исследуемого материала в условиях микологической лаборатории (фото 3).

Диагноз: угревая болезнь, актиномикоз лица, туловища, спины кожи и мягких тканей вторичного характера, инфильтративная форма в стадии умеренно выраженного обострения. В настоящее время больному проводится лечение микологом в поликлинике института им. Е. И. Марциновского ММА им. И. М. Сеченова.

Лечение

Лечение больных актиномикозом проводится комплексное в различных сочетаниях в зависимости от локализации и клинических проявлений — препаратами йода, антибиотиками, иммунокоррегирующими и общеукрепляющими средствами, актинолизатом, проводят местное лечение мазями, физиотерапевтическими процедурами и хирургическим вмешательством.

Йодистые препараты (до 3 г йодистого калия в день), ранее доминирующие в терапии актиномикоза, в настоящее время могут применяться в комбинации с антибиотиками или рентгенотерапией, как дополнительное средство для размягчения и рассасывания инфильтрата.

Ведущее место в лечении актиномикоза занимают антибиотики. Наиболее часто используются антибактериальные препараты из группы тетрациклинов, пенициллинов, карбопенемов, линкозаминов, аминогликозидов, цефалоспоринов, действующими веществами которых являются гентамицин, амикацин, тобрамицин, линкомицин, левофлоксацин, цефаклор, цефалексин. Хорошо себя зарекомендовали препараты «Панклав», «Флемоксин Солютаб», «Юнидокс Солютаб» и др. Необходим длительный курс антимикробной терапии (от 6 месяцев до 1 года) и высокие дозы препаратов. Традиционная терапия актиномикоза включает внутривенное введение пенициллина в дозе 18–24 миллионов ЕД ежедневно в течение 2–6 недель, с последующим пероральным приемом пенициллина, амоксициллина или ампициллина в течение 6–12 месяцев. В более легких случаях, в частности при шейно-челюстно-лицевом актиномикозе, достаточно менее интенсивного лечения короткими курсами антибактериальной терапии. Имеется опыт эффективного краткосрочного лечения актиномикоза имипенемом в течение 6–10 недель и цефтриаксоном ежедневно в течение 3 недель. Антимикробную терапию продолжают некоторое время после исчезновения симптоматики для предотвращения рецидива.

При лечении актиномикоза также необходимо учитывать присоединяющуюся патогенную микрофлору, которая может проявлять повышенную резистентность к антибиотикам, что объясняется длительным предшествующим применением различных химиопрепаратов. С целью воздействия на сопутствующую флору используют метронидазол (Метрогил, Трихопол, Эфлоран) и клиндамицин (Далацин, Климицин). Хороший противовоспалительный эффект показывает применение сульфаниламидных препаратов (ко-тримоксазол, сульфадиметоксин, сульфакарбамид). При присоединении микотической инфекции назначают противогрибковые препараты: флуконазол, итраконазол, тербинафин, кетоконазол и др.

Иммунокоррегирующие средства. Для коррекции иммунодефицита показан Диуцифон внутрь — по 0,1 г 3 раза в день или внутримышечно в виде 5%-го раствора по 5 мл через день в течение 3–4 недель. По нашему мнению, также хорошо зарекомендовал себя иммунокоррегирующий препарат «Циклоферон» — 2 мл внутримышечно через день, 10 дней.

Общеукрепляющая терапия стимулирует реактивность организма и повышает эффективность иммунотерапии. Дезинтоксикационная терапия проводится внутривенными растворами Гемодеза, 5% раствором глюкозы и др. С целью активации регенерации применяется аутогемотерапия — еженедельно, всего на курс 3–4 переливания. Витамины назначают в среднетерапевтических дозах.

Иммунотерапия Актинолизатом способствует накоплению специфических иммунных тел и улучшает результаты лечения, позволяя снизить объем антибактериальных средств и избежать нежелательных побочных воздействий. Актинолизат вводят внутримышечно 2 раза в неделю по 3 мл, на курс 25 инъекций, курсы повторяют 2–3 раза с интервалом в 1 месяц.

В качестве местной терапии показано мазевое лечение с антибактериальными препаратами указанных групп, промывание свищей растворами антисептиков, препаратами фуранового типа, введение 1%, 2%, 5% спиртового раствора йода, которые способствуют очищению актиномикозных очагов и ликвидации воспалительных явлений.

Физиотерапевтические процедуры. В стадии формирования очага проводят электрофорез кальция хлорида и Димедрола. После вскрытия очагов при остаточных инфильтратах назначают электрофорез йода, Лидазы, флюкторизацию. Ультразвук применяется непосредственно на область очага поражения по общепринятой схеме в течение 12–25 дней (в зависимости от состояния больного и очага поражения) с интервалами в 3–4 месяца.

Хирургическое лечение проводится на фоне консервативной терапии и заключается в радикальном иссечении очагов поражения в пределах видимо здоровых тканей. При невозможности проведения радикальной операции (например, при шейно-челюстно-лицевом актиномикозе) показано вскрытие и дренирование очагов абсцесса.

Источник