Презентация на тему Информационная модель ЛДП

Презентация на тему Презентация на тему Информационная модель ЛДП из раздела Разное. Доклад-презентацию можно скачать по ссылке внизу страницы. Эта презентация для класса содержит 29 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь удобным проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас — поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций TheSlide.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Лекция № 6 ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Основные составляющие лечебно-диагностического или оздоровительно-профилактического процесса

Медицинский технологический процесс — это оздоровительно-профилактический процесс(ОПП) или лечебно-диагностический процесс (ЛДП) управления организмом (изменением структуры и функций), который реализуется в пространстве и времени с целью улучшения его состояния.

Конечной целью оздоровительно-профилактического процесса (ОПП) является ликвидация отклонений в состоянии здоровья пациента (при пограничных состояниях и ранних проявлениях болезни).

Конечной целью лечебно-диагностического процесса (ЛДП) — ликвидация патологии (в случае острого заболевания) или перевод пациента в ремиссию (в случае хронического заболевания).

Основные составляющие лечебно-диагностического или оздоровительно-профилактического процесса

Далее при рассмотрении ЛДП будем иметь в виду и ОПП.

Лечебно-диагностический процесс является частным случаем процесса управления в любой технологической системе.

В клинической медицине

объектом исследования и управления является организм пациента и внешняя по отношению к нему среда,

субъектом управления — врач.

Основные составляющие лечебно-диагностического или оздоровительно-профилактического процесса

Объект — это то, на что обращена познавательная деятельность с целью корректировки обьекта.

Субъект — противоположное объекту — мыслящее «я».

Необходимо заметить, что противопоставление объекта и субъекта относительно, так как при обращении на себя (или коллег) познавательной деятельности субъект становится объектом.

По отношению к состоянию пациента врач является лицом принимающим решения (ЛПР).

Контур управления для задач клинической медицины

Процесс управления включает в себя четыре этапа:

1) сбор и обработка информации о состоянии объекта управления;

2) диагностика, т.е. отнесение состояния объекта к одному из известных классов состояний;

3) принятие решения о воздействии на объект;

4) реализация принятого решения.

Эти этапы представляют собой контур управления.

Реальные системы управления сложнее, однако, в целом такой контур управления применим к любой предметной области, в том числе к медицинскому технологическому процессу.

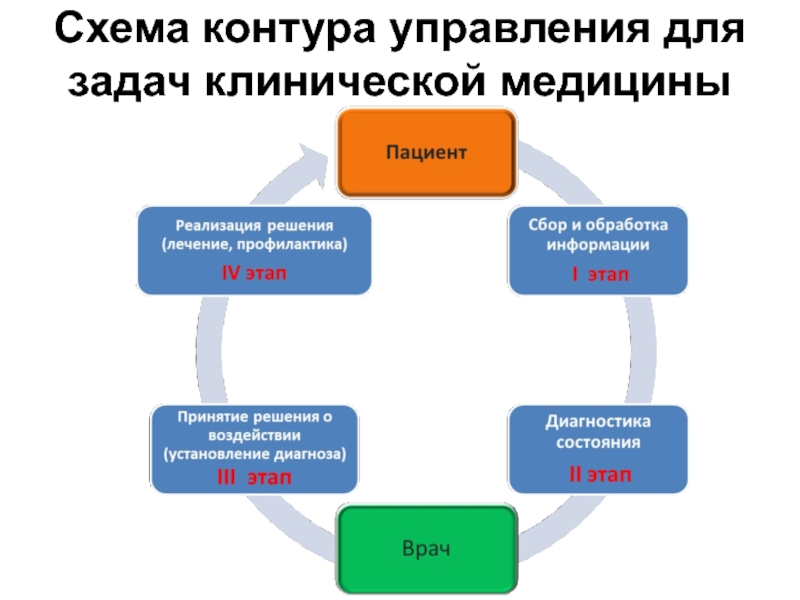

Схема контура управления для задач клинической медицины

Задачи, решаемые врачом

Задачи, которые решает врач любого лечебного отделения, однотипны

сбор информации,

решение диагностических и лечебных тактических вопросов,

ведение медицинской документации.

Несколько особняком стоят задачи, решаемые врачами диагностических и ряда других специализированных отделений, но в большинстве случаев они являются частным случаем задач, стоящих перед врачом лечебного отделения.

Сбор и обработка информации. I этап

Для решения задач на I медицинского технологического процесса врач использует различную клинико-диагностическую информацию:

жалобы больного,

данные анамнеза,

данные осмотра и физикального обследования (пальпация, перкуссия, аускультация),

результаты инструментальных и лабораторных методов исследования.

Сбор и обработка информации. I этап

При сборе исходных данных врач получает информацию четырьмя способами:

ознакомительным – путем ознакомления с медицинскими документами других учреждений

вербальным — из беседы с больным;

сенситивным — с помощью органов чувств врача и медицинских приборов (фонендоскопа, тонометра и т.д.);

объективизированным — основанным на результатах лабораторных и инструментальных исследований.

Процесс получения врачом информации может быть достаточно продолжительным, так как зависит от сроков поступления результатов дополнительных исследований.

Диагностика состояния. II этап

Диагностические задачи включают

распознавание текущего состояния организма пациента,

постановку развернутого нозологического диагноза,

оценку тяжести состояния больного.

в процессе наблюдения за больным проводится

оценка динамики состояния пациента,

прогнозирование развития патологического процесса,

возможность и характер осложнений,

исход заболевания.

Диагностика состояния. II этап

Предварительный диагноз. В приемном отделении пациента осматривает врач приемного отделения, выставляющий предварительный диагноз, назначающий план обследования и лечения и направляющий в лечебное отделение.

Диагноз, поставленный в приемном отделении, является для врача лечебного отделения стационара одной из диагностических гипотез, которую необходимо подтвердить или опровергнуть. При этом последовательность диагностических исследований в зависимости от получаемых в процессе обследования результатов может подвергаться коррекции, а иногда и коренной трансформации.

Установление диагноза. Принятие решения о воздействии. III этап.

Последовательность диагностических исследований в зависимости от получаемых в процессе обследования результатов может подвергаться коррекции, а иногда и коренной трансформации.

Аргументация врача направлена, с одной стороны, на выявление признаков, являющихся характерными для предполагаемого им диагноза, а с другой — на поиск альтернативных признаков, отрицающих другие заболевания.

На основе диагностической рабочей гипотезы врач принимает лечебные и тактические решения при каждом контакте с больным. В ходе обследования и лечения такие гипотезы возникают, сменяя друг друга, до тех пор, пока последняя, выдержав ряд проверок, не станет окончательным и обоснованным клиническим диагнозом.

Установление диагноза. Принятие решения о воздействии. III этап.

Диагностический процесс можно условно подразделить на три взаимосвязанных этапа:

1) постановка первичного диагноза — предварительная гипотеза;

2) построение дифференциально-диагностического ряда — выдвижение дополнительных гипотез;

3) окончательный диагноз — обоснование окончательной гипотезы.

В целом диагностический процесс, построенный на рассуждениях о признаках и их сочетаниях, обосновывающих или отвергающих определенную диагностическую гипотезу, опирается на логику аргументации.

Лечебные задачи включают в себя принятие решений о медикаментозных и немедикаментозных воздействиях на выявленное патологическое состояние с учетом индивидуальных особенностей организма пациента и на основе оценки динамики его состояния.

Лечение, профилактика – реализация решений. IV этап.

В ходе лечения врачу приходится принимать тактические решения.

1.Решение о прекращении диагностического поиска, если тяжесть состояния больного такова, что не позволяет провести сложные диагностические процедуры;

2. Решение о переводе пациента в отделение интенсивной терапии, если его состояние ухудшилось (осложнилось течение основного заболевания или остро возникло новое, требующее проведения интенсивной терапии);

3. Решение о переводе в другое лечебное отделение, если впервые выявляется заболевание другого профиля (инфекционное, хирургическое, гинекологическое и др.).

4. Решение о выписке больного под наблюдение участкового врача.

Ведение медицинской документации

Ведение медицинской документации — одна из важных составляющих медицинского технологического процесса.

Сведения о всех составляющих ЛДП конкретного больного должны быть зафиксированы в медицинской карте или истории болезни. На ведение документации затрачивается большое количество времени врача.

Старой и известной проблемой остается «врачебный» почерк.

Контур управления в клинической медицине

Контур управления в клинической медицине

I этап — сбор и обработка информации о пациенте и его состоянии с помощью всех имеющихся в арсенале современной медицины методов.

II этап — диагностика состояния организма — это может быть нозологическая диагностика, синдромальная диагностика, наконец, диагностика некоего состояния пациента, на которое необходимо реагировать.

III этап — выбор управляющих воздействий на основе прогнозирования возможных результатов их применения: выбор лечебных и профилактических мероприятий, оценка риска, связанного с их проведением, выбор тактических решений и т.д.

IV этап – реализация управляющих воздействий.

После реализации выбранного комплекса управляющих воздействий вновь начинается сбор информации о состоянии пациента и(или) внешней среды для контроля состояния и своевременного внесения корректив в ЛДП.

Таким образом, медицинский технологический процесс является циклическим. Все этапы управления в ЛДП осуществляются субъектом управления — врачом (ЛПР).

Процесс деятельности медицинского работника как объект информатизации

Работа по информатизации лечебно-диагностического процесса ЛДП начинается с формального описания функций медицинского персонала в зависимости от должности по отношению к больному в течение всего периода времени от обращения пациента за медицинской помощью в ЛПУ до завершения лечения.

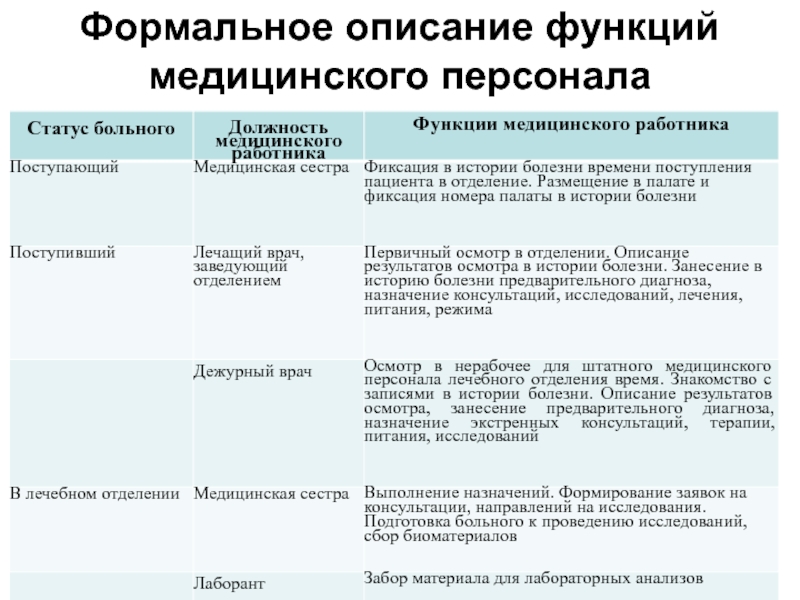

Формализованные данные сведены в таблицу

Формальное описание функций медицинского персонала

Источник

Презентация по сестринском делу «Участие медицинской сестры в лечебно-диагностическом процессе»

Новые аудиокурсы повышения квалификации для педагогов

Слушайте учебный материал в удобное для Вас время в любом месте

откроется в новом окне

Выдаем Удостоверение установленного образца:

Описание презентации по отдельным слайдам:

Участие медицинской сестры в лечебно-диагностическом процессе при хронических гастритах

Актуальность и значимость сестринского процесса в лечебно-диагностических мероприятиях Принцип всемирного здравоохранения базируется на внедрении в медицинскую практику новых технологий, малоинвазивных и инструментальных исследований, направленных на предупреждение, своевременную диагностику и лечение заболеваний. Область инструментальных вмешательств в медицине постоянно расширяется, повышается диагностическая информативность исследований, снижается риск осложнений, внедряются новые методики диагностики и лечения. Информативность, простота и относительная безопасность диагностических методик позволяют широко использовать как в амбулаторной, так и в стационарной помощи [1]. Прогрессивное развитие молодой и перспективной специальности было бы невозможным без грамотного взаимодействия врачебного и сестринского персонала. Медицинская сестра – это первый и непосредственный помощник врача, принимающий активное участие, как в решении организационных вопросов, так и в проведении ряда лечебных и диагностических мероприятий.

Права пациента выбор врача с учетом его согласия и выбор лечебного учреждения; проведение по его просьбе консилиума и консультаций других специалистов; сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью, состояния здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при его обследовании и лечении; информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство; получение информации о состоянии своего здоровья, а также на выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья.

Психологическая подготовка пациентов Любая медицинская манипуляция требует предварительной психологической подготовки пациента. Последовательность подготовки пациента к манипуляциям выглядит так: 1) нужно поздороваться с пациентом доброжелательно и с улыбкой, назвать свою должность и имя-отчество; 2) следует объяснить пациенту суть и ход предстоящей манипуляции, необходимость ее выполнения; 3) требуется получить согласие пациента на выполнение манипуляции [3].

Характеристика гастрита Под гастритом подразумевают воспалительный процесс, охватывающий стенку желудка. Причиной развития гастрита может стать нарушение нормальной микрофлоры кишечника, при которой существенно возрастает количество патогенной микрофлоры и снижается количество условно-патогенной флоры [2].

Сестринский процесс Сестринский процесс — это научно-обоснованная технология сестринского ухода, направленная на повышение качества жизни пациента путём решения возникающих у него проблем [3]. Цель этого метода: 1.Обеспечение приемлемого качества жизни пациента в зависимости от его состояния. 2. Предупреждение, облегчение, сведение до минимума проблем пациента. 3. Помощь пациенту и его семье к дезадаптации, связанной с заболеванием или травмой. 4.Поддержка или восстановление независимости пациента в удовлетворении основных потребностей или в обеспечении спокойной смерти.

Сестринский процесс при хроническом гастрите 1.Больных с хроническим гастритом обычно не госпитализируют, так как они вполне трудоспособны. 2.Категорически запрещаются курение и прием алкоголя. 3.Соблюдение правильного режима питания и соответствующей диеты. 4.Контроль за своевременным и полноценным приемом назначенных лечащим врачом лекарственных препаратов. 5.В комплекс лечебных мероприятий включают физиотерапевтические процедуры (грязелечение, диатермию, электро- и гидротерапию). 6. Рекомендуется витаминотерапия, особенно прием никотиновой и аскорбиновой кислот, витаминов В6, В12. 7. Создание условий для глубокого и полноценного сна. Продолжительность сна должна быть не менее 8 часов. 8. Создание благоприятной обстановки дома и на работе. 9.Больной не должен волноваться и раздражаться. 10. Занятия физической культурой и спортом. 11.Закаливание организма. 12.Необходимо своевременно проводить санацию ротовой полости, лечение и протезирование зубов. 13. Проводить профилактику обострений болезни [4].

Диагностика гастрита Для того чтобы поставить диагноз гастрит, нужно провести комплексное обследование. Для подтверждения диагноза необходимо назначить лабораторные и инструментальные исследования. Проводится дифференциальная диагностика, которая дает возможность дифференцировать гастрит от других заболеваний с подобными симптомами, а также определить вид гастрита. Дифференциальная диагностика Гастрит дифференцируют от язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. При этом проводится гастроскопия, или рентгенологическое исследование. Большинство врачей отдает предпочтение гастроскопии, поскольку этот метод более информативный. Для того чтобы дифференцировать гастрит от рака желудка, также проводят гастроскопию, во время которой производят забор образца ткани для дальнейшего гистологического исследования. Дополнительно проводится исследование крови на выявление онкомаркеров, которые указывают на развитие злокачественного процесса. Основным методом инструментальной диагностики является гастроскопия, которая дает максимально полную клиническую картину патологии. Плюс этой процедуры состоит в том, что можно детально изучить стенки пищевода, желудка, определить стадию и форму заболевания. При необходимости получить дополнительные сведения может быть проведено УЗИ, компьютерная и магнитно-резонансная томография, рентгенологическое исследование, колоноскопии, ирридоскопии. .

Гастроскопия Гастроскопия – это одна из разновидностей эндоскопического исследования, при котором слизистую желудка и кишечника изучают при помощи специального оборудования. Основным инструментом, который используется для гастроскопии, является фиброгастроскоп. В этом устройстве размещена оптическая система. Конечный отдел является подвижным. Благодаря этому свойству можно просмотреть все отделы слизистой в пищеводе, желудке, кишечнике. Преимуществом является возможность визуализации для постановки диагноза.

Правила подготовки к гастроскопии Проведение исследования требует тщательной подготовки. Если подготовка не была проведена в полной мере, могут получиться ошибочные результаты. В некоторых случаях, процедуру вообще приходится откладывать, так как ее проведение становится невозможным. Все нюансы подготовки обсуждаются с лечащим врачом. Основные обязанности по подготовке возлагаются на медицинскую сестру. В процессе подготовки медицинская сестра проводит беседу с пациентом, выясняет индивидуальные особенности и состояние его здоровья. Пациент должен сообщить о наличии сопутствующих заболеваний, аллергических реакций, других реакций, которые могут оказать существенное влияние на ход процедуры. Это даст возможность скорректировать подготовку и ход процедуры, принять соответствующие меры. Психологическая готовность – важное условие успешного прохождения процедуры. Медсестра должна пояснить некоторые моменты, и возможно многие проблемы окажутся необоснованными. Опасения, не имеющие под собой оснований, только приносят дискомфорт пациенту, и мешают проведению процедуры. После того, как все нюансы предстоящей процедуры обсудили, нужно подписать бланк согласия на проведение исследования. Исследование проводится натощак. Идеальным временем проведения является утреннее время. В силу плотной записи в некоторых отделениях, естественно приходится иногда проводить исследование и в дневное, и в вечернее время. Пить утром, в день процедуры, не рекомендуется, прием пищи запрещен. В некоторых случаях процедура может проводиться под наркозом. Если предстоит именно такая процедура, последний прием пищи разрешен примерно за 10-12 часов до процедуры. Такая подготовка существенно облегчает проведение процедуры, снижает вероятность возникновения рвоты, во время манипуляции, а значит, исключает такое опасное осложнение, как попадание рвотных масс в дыхательные пути. Кроме того, точность манипуляции увеличивается в десятки раз, отпадает необходимость в дальнейшем проведении дополнительных, уточняющих процедур. Точность анализа и интерпретации данных также существенно возрастает. В том случае, если пациент принимает препараты, которые нейтрализуют действие соляной кислоты, от приема следует отказаться, поскольку может нарушиться естественная среда в ЖКТ, точность диагностики будет существенно снижена, картина болезни будет искажена. Осмотр желудка и кишечника будет затруднен, что может способствовать неправильной постановке диагноза, ложным результатам. Для удобства самого же пациента, мочевой пузырь лучше опорожнить до начала процедуры.

Подготовка пациента к проведению колоноскопии Последовательность подготовки [4]: 1) в течение 3–4 суток до обследования придерживаться безшлаковой диеты; 2) накануне обследования в 15.00 выпить 50 г касторового или оливкового масла (в качестве слабительного); если больной страдает запорами, слабительное назначить 2 раза в сутки; 3) вечером накануне обследования и утром за 2 ч до диагностической манипуляции сделать очисти тельную клизму; 4) процедуру проводить натощак; 5) за 30 мин до обследования провести премедикацию: 1 мл 0,1 %-ного раствора атропина сульфата и 2 мл 50 %-ного раствора анальгина (или 1 мл 1%-ного раствора промедола); 6) больного уложить на левый бок с приведенными к животу ногами.

Подготовка к проведению компьютерной томографии Для проведения КТ необходима специальная подготовка. Во всех случаях за 2 часа до исследования следует воздержаться от питья и приемов пищи. С целью улучшения визуализации может быть предложено выпить жидкое контрастное вещество за 24 часа и непосредственно перед проведением КТ. Последовательность подготовки [5]: 1. При посещении кабинета компьютерной томографии пациенту необходимо одеть удобную и просторную одежду. Это необходимо в случае если пациента могут попросить снять одежду на время исследования, взамен которой выдадут специальное медицинское белье. 2. Металлические предметы, такие например как металлические драгоценности, очки, зубные протезы и шпильки, которые могут создать помехи и проблемы с интерпретацией результатов необходимо оставить дома или снять на время исследования.

Подготовка пациента к ирригоскопии Техника выполнения подготовки больного к ирригоскопии [6]: 1. За 2 — 3 сут до исследований из питании пациента исключают продукты, вызывающие газообразование: черный хлеб, молоко, капусту, бобовые, яблоки, виноград и др. 2. При упорном метеоризме пациенту дают 3 раза в сутки настой ромашки или по 2 — 3 таблетки карболена по назначению врача. 3. Накануне вечером пациенту славят две очистительные клизмы с интервалом 1 ч. 4. Утром пациенту ставят две очистительные клизмы за 3 и 2 ч до исследования. 5. За 1 ч до исследования паписту ставя г газоотводную трубку на 10 — 15 мин. 6. Историю болезни к началу рабочего дня доставляют в рентгенологический кабинет. 7. Пациента информируют о месторасположении кабинета и времени проведения исследования или провожают в кабинет. 8. Бариевую взвесь вводят сотрудники рентгенологического кабинета. 9. Для пациента в отделении оставляют завтрак (предупреждают об этом раздатчицу). 10. Историю болезни с результатами исследования возвращают в отделение

Лечение гастрита — Подавление активности инфекции Обычно назначаются макролиды и антибиотики из группы пенициллинов на протяжении 10-14 дней – например, кислотоустойчивый антибиотик амоксициллин, ровамицин, клабакс, рулид. — Нормализация кислотности Для этого назначают антациды – препараты, подавляющие изжогу и кислую отрыжку путем нейтрализации желудочного сока. К ним относятся фосфалюгель, маалокс, алмагель. — Симптоматическая терапия Иногда при гастрите желудка у больных возникает сильная тошнота и рвота. Для улучшения состояния назначают мотилиум и подобные ему препараты. Если гастрит сопровождается изнуряющей диареей, то можно принять средства, которые обладают закрепляющим эффектом – активированный уголь, имодиум, лактобактерин, бифидумбактерин.

Заключение Получение эффективных результатов инструментальных исследований пациента – это единый процесс, начиная от составления заявки на исследование и подготовки пациента, и заканчивая получением и использованием результатов для оказания пациенту необходимой медицинской помощи. Качество этого процесса должно обеспечиваться совместными усилиями врачей, среднего медицинского персонала и специалистов лаборатории или диагностического кабинета [4]. Традиционную оценку результатов исследований проводит врач. Вместе с тем медицинская сестра – специалист, который постоянно контактирует с пациентом. Очень важно, чтобы она знала значения отклонений в результатах исследований, которые требуют немедленных действий по оказанию медицинской помощи.

Библиография Диагностика и лечение внутренних болезней: руководство для врачей / Ф.И. Комаров [и др.]; отв. ред. Ф.И. Комаров; М.: Медицина, 1996. – 350 с. Кишкун, А.А. Клиническая лабораторная диагностика: учебное пособие для медицинских сестер / А.А. Кишкун. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 720 с. Мёрте, Дж. М. Справочник врача общей практики (пер. с англ.): практика / Дж.М. Мёрте. — McGrow-Hill, 1998. – 530 с. Мухин, Н.А. Основы клинической диагностики внутренних болезней / Н.А. Мухин, В.С. Моисеев. — М.: Медицина, 1997. – 256 с. Мухина, С.А. Теоретические основы сестринского дела: учебное пособие / С.А. Мухина, И.И. Тарновская. — 2 изд., испр. и доп.- М.: ГЭОТАР — Медиа, 2010. — 368 с. Окороков, А.Н. Диагностика болезней внутренних органов: практ. руководство / А.Н. Окороков. — Витебск: Белмедкнига, 1998. – 201 с.

Источник