Малоинвазивные вмешательства в урологии под контролем ультразвука.

Выделяют три группы малоинвазивных вмешательств в урологии с визуализацией при помощи УЗИ аппарата: чрескожная пункционная биопсия, диагностическая и лечебная пункция, пункционное дренирование.

Чрескожная пункционная биопсия под контролем УЗИ позволяет получать морфологический образец и служит идеальным референтны методом в отношении к неинвазивному УЗИ исследованию. Относительная безопасность пункций заметно расширяет сферу лечебного воздействия, особенно при дренировании и санации при обструктивных и гнойно-деструктивных урологических патологий.

Для проведения пункции под контролем УЗИ необходим линейный или конвексный датчик, биопсийная направляющая (биопсийный адаптер), биопсийная игла. Конструкция направляющего адаптера для биопсии зависит от типа датчика и производителя. Основное предназначение адаптера (направляющего) — это строго определённое направление пункционной иглы, совпадающего с пунктирной линией обозначенной на экране ультразвукового аппарата.

Следует отметить, что на сегодняшний день на рынке ультразвуковых аппаратов и расходного материала существуют разработки, которые позволяю отчетливо отражать ход биопсийной иглы во время манипуляции.

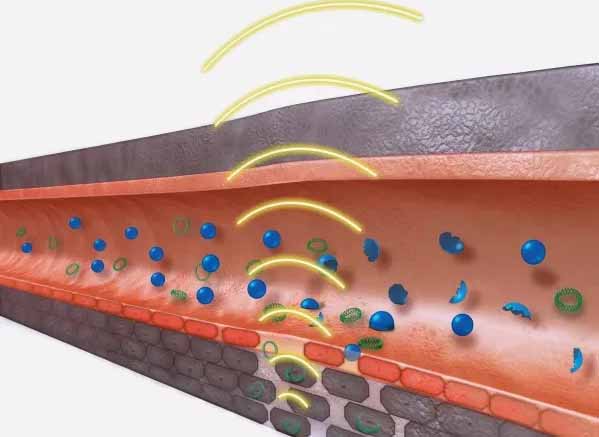

Например, бипсиный набор VirtuTRAX и eTRAX компании CIVCO. Система навигации для проведения биопсий обеспечивает четкую и визуализацию хода биопсийной иглы при помощи электромагнитного излучения.

Пункция под контролем ультразвука стала один из ведущим и распространенным методом дифференциальной диагностики объёмных образований почек и простаты.

Чрескожная пункционная биопсия почки под контролем УЗИ

Пункционную биопсию почки применяют для диагностики острой и хронической реакции отторжения пересаженной почки, дифференциальной диагностики нефропатий, хронических гломерулонефритов, нефрогенной гипертензии, диагностика трудно распознаваемых или спорных опухолей паренхимы почки.

Бипсию почки осуществляют аспирационным и тонкоигольным методом. В урологической практике наиболее часто применяют тонкоигольную биопсию, которая позволяет получить достаточное количество биоматериала для гистологии.

Биопсию почки под контролем УЗИ проводят задненаружной поверхности поясничной области. С помощью ультразвукового датчика с биопсийной направляющей выбирают направление пункции до нужной области, не затрагивая плевральную и брюшную полости, соседние органы, неизменённую паренхиму почки.

После определения точки входа, направления и глубины пункции производят анестезию кожи и по ходу пункционного канала, что непрерывно визуально контролируют ультразвуковым прибором. После анестезии приступают непосредственно к взятию биоптата. Если взятого материала недостаточно, процедуру повторяют.

Наиболее частое осложнение чрескожной биопсии почек — кровотечение с образованием интра- и параренальной гематомы, реже возникает макрогематоурия, которая иногда носит длительный перемежающийся характер и является следствием образования артериовенозного шунта.

Противопоказаниями к чрескожной пункционной биопсии почек являются: нарушения свёртываемости крови, высокое артериальное давление.

Диапевтика кистозных заболеваний почек под контролем УЗИ

Методика пункции кистозных образований почек под ультразвуковым контролем включает следующие этапы:

- обработка операционного поля;

- выбор места входа, направления и глубины пункции;

- местная анестезия по ходу пункционного канала;

- рассечение плотных слоёв кожи остроконечным скальпелем;

- пункция кисты пункционной иглой с мандреном;

- взятие содержимого полости кисты на биохимическое, цитологическое и бактериологическое исследования;

- выполнение рентгеновской кистографии и её интерпретация.

Диагностическая программа при пункции кисты состоит из визуальной оценки ирированнои жидкости, её цитологического, биохимического и бактериологического исследования, выполнения рентгеноконтрастной кистографии и её интерпретации.

После завершения диагностической программы пункции с визуализацией под контролем ультразвукового аппарата начинается лечебное воздействие, необходимость и объём котрого зависят от характера полученных во время диагностической пункции сведений, размеров и топического расположения кистозного образования.

При пункции кистозных образований почек выделяют следующие группы лечебного воздействия: аспирация содержимого кисты без склерозирования; аспирация содержимого кисты и введение склерозирующих веществ; дренирование полости кисты с последующим поэтапным склерозированием; эндоскопическое рассечение стенок кистозного образования.

Чрескожное пункционное дренирование в диагностике и лечении обструктивных и гнойно-деструктивных заболеваний почек и околопочечной клетчатки.

Основные разновидности чрескожной пункционной нефростомии: усовершенствованный метод Гудвина, чрескожная пункционная невростомия с применинем техники Сельдингера, комбинированная методика.

В настоящее время наибольшее распространение получила сельдингеровская методика.

Показаниями к пункционному дренированию служат: диагностика нарушений уродинамики ВМП; обструктивные гнойно-воспалительные заболевания ВМП; создание условий для последующего эндоренального вмешательства, ДЛТ или КЛТ; отведение мочи при ОГТН. обусловленной суправезикальной ретенцией; дренирование забрюшинных гнойно-деструктивных образовании.

Осложнения чрескожное пункционного дреннрования под ультразвуковым контролем: травматические повреждения, манифестирующие в виде макрогематурии, гематомы или мочевого затёка, воспалительные осложнения, обострение ХПН, отхождение нефростомического дренажа.

Инвазивные методы в диагностике и лечении заболевании простаты и семенных пузырьков под контролем УЗИ

Простата по своему расположению идеально подходит для ТРУЗИ. Однако существуют трудности и в интерпретации данных УЗИ и в дифференциальной диагностике различных заболеваний простаты. Например, уверенный морфологический диагноз рака простаты можно поставить только на основании биопсии простаты под контролем ТРУЗИ.

К лечебным инвазивным вмешательствам под ультразвуковым наведением относят пункционное дренирование гнойно-воспалительных образований простаты и семенных пузырьков.

Биопсию простаты можно осуществлять как промежностным способом, так трансректальным. Последний способ в настоящее время получил наибольшее распространение.

После получения изображения с помощью трансректального датчика выбирают направления и зоны для взятия образцов (не менее 6-8 при подозрении на рак простаты). При промежностной пункции проводят местную анестезию кожи и подкожной клетчатки в направлении пункции, при трансректальной биопсии местная анестезия не требуется.

Затем под ультразвуковым контролем к границе нужного участка подводят иглу для взятия образца. Все взятые образцы тщательно маркируются в отдельных пузырьках с фиксирующим раствором.

При гнойно-деструктивных образованиях инвазивное ультразвуковое вмешательство, из исключительно диагностического, переходит в лечебное. Это делают различными способами: аспирацией содержимого с помощью пункционной иглы и введением антибактериальных средств; дренированием с последующей санацией.

Методику пункционного дренирования семенных пузырьков применяют при обструктивных везикулитах. Несмотря на паллиативный характер везикулостомии её можно использовать как средство санации семенных пузырьков до трансуретральной электрорезекции простаты при различных заболеваниях простаты с сопутствующими везикулитами.

1. Урология. Национальное руководство. Под редакцией акад. РАМН Лопаткина Н.А.

2. Презентационные материалы компании Esaote и CIVCO

Источник

Ультразвуковая терапия, методики, показания, ограничения к применению

Ультразвуковая терапия – это методика лечения при помощи ультразвука. УЗТ используют в физиотерапии для лечения и профилактики различных заболеваний. Методику применяют в разных областях медицины, таких как ортопедия, хирургия, гинекология, офтальмология, дерматология, отоларингология, стоматология, педиатрия. Ультразвуковая терапия позволяет снизить частоту обострений, а также сократить время восстановления после операции, острых патологий.

Ультразвуковые волны были открыты в 1899 году, их обнаружил К. Konig. Использовать на практике ультразвук пробовал русский инженер К. В. Шиловский и французский изобретатель Ланжевен в 1914-1918 годах. Исследования этих ученых привели к созданию излучателя ультразвука. Он работал на основе пьезоэлектрического эффекта в соответствии с разработкой братьев Кюри. После этого был сделан прибор на основе магнитострикции. Со временем лучи, исходящие из аппарата, стали более направленными на конкретный объект. Это позволило применять ультразвуковые волны в промышленности и медицине. В медицине начали применять ультразвук после 1927 года.

Толчком к использованию УЗТ стала работа ученых о биологическом воздействии ультразвука на организм. Есть мнение, что первым ультразвук начал применять Р. Польман. Он создал вибратор, излучающий ультразвуковые волны. Польман лечил УЗ-волнами ишиас, невралгию, миалгию. Результаты лечения были положительные. К 1945 году УЗТ стали использовать в Германии, Западной Европе, США, Японии. В нашей стране методику начали применять только 1953 году. Ученый В. А. Плотников впервые попробовал лечить контрактуру Дюпюитрена ультразвуком. В 1955 году УЗ-волны стали использовать в терапии неврологических, суставных патологий, кожных болезней. Начиная с 1961 года, начали производить отечественные ультразвуковые приборы. Производство их было серийным, что послужило толчком для развития ультразвуковой терапии. В 1986 году ученым из Белоруссии (Л. И. Богданович, В. С. Улащик, А. А. Чиркин) была присуждена премия в области науки и техники.

Методики ультразвуковой терапии в физиотерапии сегодня применяются очень широко для лечения различных заболеваний.

Характеристики ультразвуковых волн

Для физиотерапевтических процедур применяются УЗ-волны с частотой 800-3000 кГЦ. Для хирургических манипуляций частота колебаний составляет 20-100 кГЦ. Дозировка ультразвукового воздействия на организм зависит от интенсивности, продолжительности воздействия, а также типа генерации УЗ-волн (непрерывные, импульсные).

Интенсивность УЗ-волн:

- Низкая (не более 0,4 Вт/см2)

- Средняя (0,5-0,8 Вт/см2)

- Высокая (0,9-1 Вт/см2)

При непрерывном воздействии ультразвука УЗ-волны без остановки направляются на ткани. Импульсное воздействие на органы представляет собой прерывающийся поток волн продолжительностью 2,4 или 10 мс. Степень поглощения ультразвуковых волн зависит от акустики и частоты колебаний. Если ткани мягкие, то поглощение будет происходить на глубине 4-5 см при частоте 800-900 кГц, на глубине 1,5-2 см при частоте 3000 кГц.

Поглощение тканей по отношению к крови:

- жировая − в 4 раза эффективнее;

- мышечная − в 10 раз лучше;

- костная – в 75 раз интенсивнее.

На месте перехода различных видов тканей интенсивность поглощения УЗ-волн значительно выше. В воздухе они сразу поглощаются, поэтому для проведения ультразвуковых физиопроцедур применяют различные среды.

Механизм воздействия УЗ-излучения

Выделяют несколько механизмов воздействия ультразвука на организм. К ним относятся: механический, тепловой, физико-химический, нервно-рефлекторный. Они являются первичными механизмами ультразвуковой терапии. Механическое воздействие заключается в высокочастотных колебаниях, которые передаются тканям. При этом происходит очень мелкая, незаметная человеку вибрация. Вибрационное воздействие приводит к увеличению кровообращения, повышению метаболизма в клетках.

Под действием вибрации в клетке снижается вязкость цитоплазматической жидкости. В тканях начинает разрыхляться соединительная ткань. В клетках ускоряется диффузия микроэлементов, стимулируется работа лизосом. Из лизосом начинают выходить ферменты, которые повышают функцию белковых соединений. Эти процессы способствуют ускорению обмена веществ. При подаче волн высокой частоты увеличивается проницаемость гистогематических барьеров. Тепловой эффект подразумевает переход энергии УЗ-волн после поглощения тканями в тепло. Температура в них увеличивается на 1°С. При этом ускоряется ферментативная активность внутри тканей, стимулируются биохимические реакции. Тепло образуется только на границах разных по плотности тканей. Тепловую энергию больше поглощают органы с дефицитом кровотока, насыщенные коллагеновыми волокнами, а также нервная, костная ткань.

Физико-химическое воздействие вызвано механическим резонансом. Он увеличивает скорость движения молекулярных структур, повышается процесс распада молекул на ионы, появляются новые электрические поля. Ускоряется окисление липидов, улучшается работа митохондриальных структур клеток, стимулируются физические и химические процессы в тканях организма. Активируются биологически активные вещества, такие как гистамин, серотонин. Под действием УЗ-волн улучшается дыхание и окисление в органах. Все эти процессы ускоряют восстановление тканей.

Выделяют следующие фазы реакции организма: