- Золотарник

- Полезные свойства и применение золотарника

- Ботаническая характеристика золотарника

- Полезные свойства золотарника

- Применение золотарника

- Отвар золотарника

- Настой золотарника

- Чай из золотарника

- Мед золотарника

- Цветы золотарника

- Выращивание золотарника

- Золотарник обыкновенный

- Золотарник канадский

- Противопоказания к применению золотарника

- Лечебные свойства золотарника солидаго

Золотарник

Статья подготовлена специалистом исключительно в ознакомительных целях. Мы настоятельно призываем вас не заниматься самолечением. При появлении первых симптомов — обращайтесь к врачу.

Полезные свойства и применение золотарника

Ботаническая характеристика золотарника

Золотарник является необычным многолетним растением, которое имеет прямостоячий округлый стебель с продольными полосами. Он может вырастать до 1 м в высоту. Листья у золотарника очередные, а ветвление метельчатое. Желтые цветки обладают слабо выраженным ароматом. Соцветия в виде корзинок собраны в кистевидные метелки или простые кисти. Цветет данное растение начиная с августа месяца и заканчивая октябрем. Его плод представляет собой цилиндрическую опушенную семянку, длина которой составляет около 3 мм.

Полезные свойства золотарника

Золотарник благоприятно воздействует на различные органы человека, вот почему он широко применяется в народной медицине. С его помощью прекрасно лечатся всевозможные дерматозы и многочисленные заболевания кожи, непроизвольные мочеиспускания и различные почечные отклонения, кровоточивость десен и даже водянка. Кроме того, золотарник отлично стимулирует обмен веществ, а также очищает кровь и помогает при подагре. Помимо этого, рекомендуется применять данную траву во время воспаления мочевыводящих путей.

Золотарник – известный медонос. Его яркие цветы содержат большое количество нектара, их с удовольствием посещают пчелы. Тщательное изучение состава растения позволило говорить о его целебных качествах. Лекарственным сырьем является надземная часть растения, а также его корневища и корни. В траве золотарника выявлены алкалоиды, флавоноиды, сапонины, эфирное масло, хлорогеновая и кофейная кислоты, смолы и дубильные вещества. Также растение содержит горечи и кверцитрин.

Заготовка целебного сырья осуществляется в период цветения золотарника, которое происходит в начале лета. Растение собирают, тщательно промывают, связывают в пучки и сушат в местах, куда не проникают прямые солнечные лучи (в тени). Для производства гомеопатических препаратов из золотарника используют только свежие цветки растения.

Применение золотарника

Собирают золотарник не целиком, а только соцветия – из-за жесткого стебля. Если собирать траву полностью, приходится обмолачивать стебли после сушки. Соцветия желательно собирать не до конца распустившиеся, потому что они легко доцветают и обсеменяются в срезанном виде.

Золотарник обладает болеутоляющим, ранозаживляющим спазмолитическим действием, применяется для лечения желчнокаменной болезни, холецистита, заболеваний почек и мочевого пузыря. Наружно его используют для лечения гнойных ран, язв и фурункулов. Жидкий экстракт травы входит в состав российского препарата «Простанорм», используемого при лечении заболеваний предстательной железы, и немецкого лекарственного средства «Цистиум солидаго» для лечения и профилактики заболеваний мочевыводящих путей.

Прием лечебных настоев и отваров данного лекарственного растения показан при таких заболеваниях как водянка (отеки), катаральное воспаление глотки, болезни почек и мочевыводящих путей, болезни кожи и при нарушениях работы кишечника.

Отвар золотарника

Рецепт № 1. 1 столовая ложка измельченного лекарственного сырья заливается 200 мл горячей воды, после чего помещается на кипящую водяную баню, где находится в течение пяти минут. После этого отвар настаивается на протяжении трех часов и процеживается в чистую емкость. Принимают готовый отвар по 30 мл 3 раза в день при камнях в почках.

Рецепт № 2. 2 столовых ложки измельченного лекарственного сырья заливаются 500 мл горячей воды и настаиваются на кипящей водяной бане в течение 10 минут, после чего полученный отвар процеживают и принимают по 100 мл 4 раза в день при хроническом нефрите.

Настой золотарника

Рецепт № 1. 1 столовую ложку измельченного лекарственного сырья заливают 500 мл кипятка и настаивают в течение 6–7 часов, после чего полученный настой процеживают в чистую емкость и принимают по 2/3 стакана 3–4 раза в день.

Рецепт № 2. 1 столовую ложку травы заливают 200 мл кипятка и настаивают в течение 60 минут, после чего процеживают в чистую посуду. Применяется полученный настой в качестве наружного средства для полоскания ротовой полости при воспалительных процессах различной этиологии.

Чай из золотарника

Рецепт № 1. 2 чайных ложки золотарника заливают 400 мл холодной воды, после чего смесь доводят до кипения и настаивают в течение двух минут.

Рецепт № 2. 2 чайных ложки золотарника заливают 400 мл горячей воды (кипятка) и настаивают в течение 10 минут, после чего чай процеживают и принимают до трех-четырех раз в день.

Мед золотарника

Золотарниковый мёд пчелы собирают с золотарника обыкновенного. Золотарниковый мёд быстро кристаллизуется: как правило, он сохраняет жидкое состояние в течение 1-2 месяцев. мёд окрашен в темно-желтый или светло-коричневый оттенок, может обладать слегка горьковатым вкусом. Но, несмотря на свою горечь, золотарниковый мёд славится своими полезными свойствами.

Этот мёд по праву считается одним из наиболее эффективных натуральных препаратов, которые с большим успехом применяются при лечении различных воспалительных заболеваний почек и мочевыводящих путей, при заболеваниях печени и нарушенном обмене веществ, к тому же, золотарниковый мёд используется при кожных заболеваниях.

При заболеваниях печени золотарниковый мёд в равных количествах (1:1) смешивается с черной смородиной. Принимают его по 1 чайной ложке за 2 часа до еды.

При заболеваниях мочевого пузыря 1 чайная ложка золотарникового мёда растворяется в 100 мл теплой воды. Принимается такое средство по 1/4 стакана 2 раза в день перед едой.

При заболеваниях почек 80–120 г золотарникового мёда смешивается с соком лимона и настоем шиповника и принимается до еды.

Цветы золотарника

Мелкие цветы такого медоносного растения как золотарник расположены на верхней части стебля и собраны в широкие метельчатые или кистевидные соцветия. Краевые цветки ложноязычковые, срединные – трубчатые. Лепестки окрашены в ярко-желтый оттенок. Цветки распространяют слабый аромат, который служит для привлечения пчел. Цветет золотарник в июле-сентябре.

В химическом составе соцветия содержатся углеводы и полисахариды: арабиноза, глюкоза, галактоза, ксилоза и рамноза. Соцветия золотарника является лекарственным сырьем для препаратов, которые с успехом применяются в народной медицине в качестве наружного средства при таких заболеваниях как дерматиты, туберкулез кожи, раны различной этиологии, ожоги и ревматизм. Внутрь цветы золотарника употребляются в виде отвара при гепатите и язвенном цистите.

Выращивание золотарника

В первые годы сроки цветения растения напрямую зависят от сроков пересадки. Если золотарник пересадить в конце апреля, то зацветет он на 3 недели позже, чем растения, пересаженные в мае. При хорошем уходе данная трава может расти более 10 лет подряд на одном месте. Золотарник не боится засушливой погоды, но требует внесения комплексных удобрений в весенний период. На плодородной и влажной почве растения вырастают высокими и радуют красотой соцветий. Кроме того, следует удалять слабые побеги в начале вегетационного периода, чтобы способствовать полноценному развитию остальных.

Золотарник обыкновенный

Золотарник обыкновенный – многолетнее травянистое растение семейства сложноцветных. Растение ядовито! По всей площади растение слабо опушено, высота данного вида золотарника составляет 80–100 см. Корни у золотарника мясистые поверхностные. Стебель – единичный, прямостоячий, практически голый у основания и ветвистый в верхней части, в некоторых случаях стебель может иметь красноватый оттенок. Листья продолговато-элиптические, очередные, острые, их край – пильчатый.

На верхней части стебля образуются метельчатые или кистевидные соцветия, состоящие из многочисленных корзинок. Цветки золотарника обыкновенного очень мелкие в длину, ярко-желтого оттенка. Плоды – цилиндрические ребристые семена с хохолком. Цветет золотарник обыкновенный в июле-сентябре, плодоносит в период с августа по октябрь.

Природный ареал распространения – европейская территория России, страны Европы, Кавказ, Средняя Азия, Западная Сибирь, Средиземноморье и Скандинавия. Произрастает данный вид преимущественно на холмистых склонах, на опушках, полянах, на берегах рек и в зарослях кустарников.

Лекарственным сырьем золотарника обыкновенного является надземная часть растения (трава вместе с соцветиями и листьями), реже – подземная часть (корень). Как и большинство лекарственного сырья, надземная часть золотарника обыкновенного заготавливается в период цветения, подземная – осенью. Целебные настои и отвары этого растения применяются при заболеваниях мочевого и желчного пузыря, заболеваниях печени, почек и органов дыхания.

Золотарник канадский

Золотарник канадский – многолетнее травянистое растение семейства сложноцветных. Всё растение слабо опушено. Корень – стержневой, короткий. Стебель – прямостоячий, одиночный, в верхней части разветвленный, в высоту может достигать 140 см, окраска стебля может быть от светло-зелёного до темно-зелёного оттенка. Листья растения – линейно-ланцетовидные, очередные, на верхушке длиннозаостренные; нижние листья на краях пильчатые, короткочерешковые, верхние – цельнокрайние, сидячие.

Цветки – мелкие, ярко-желтого оттенка, обоеполые. Срединные цветки – трубчатые, краевые – ложноязычковые. Диаметр цветочных корзин составляет всего 3–5 мм. Соцветия довольно крупные, это пирамидальная или коническая метелка длиной от 4 до 20 см. Плод – мелкая ребристая семянка узкоцилиндрической формы, с хохолком из белых волосков. Время цветения золотарника канадского – июль-август, плодоносит растение в августе-сентябре.

Природный ареал распространения данного вида – восточная территория Канады, США, северная часть Мексики, также он встречается по всей европейской части России, Украины, Молдовы. Произрастает золотарник канадский преимущественно на опушках, полянах, вдоль дорог, на берегах рек и озер, на болотах. Растение предпочитает умеренно увлажненные почвы, но также способно к произрастанию на болотистой местности и слабо увлажненной почве.

Лекарственным сырьем золотарника канадского является надземная часть растения – трава с листьями и соцветием. Сбор лекарственного сырья осуществляется в период цветения (на начальной стадии).

В народной медицине целебные настои и отвары золотарника канадского применяются в качестве диуретического, обезболивающего, ранозаживляющего и антисептического средства. Приём лекарственных средств показан при таких заболеваниях как подагра, воспалительные заболевания мочеполовой системы, энурез, бронхиальная астма, коклюш, заболевания печени, ревматизм и кожные заболевания различной этиологии.

Золотарник Жозефина. Золотарник Жозефина – многолетнее травянистое растение семейства сложноцветных. В высоту растение может достигать 70 см. Неприхотливые плотные кусты данного вида украшены мелкими ярко-желтыми цветками. В качестве лечебного средства ни одна из частей растения не применяется ни в традиционной, ни народной медицине. Благодаря яркому окрасу, длительному периоду цветения и неприхотливости к условиям произрастания кусты золотарника Жозефина пользуются большой популярностью при формировании клумб и живых изгородей.

Золотарник гибридный – многолетнее травянистое растение семейства сложноцветных. Длина всего растения составляет примерно 80 см. Цветы – многочисленные, мелкие, ярко- желтого оттенка, собраны в небольшие корзинки. Корзинки, в свою очередь, формируют кисти, а кисти – пышные и яркие метелки. Период цветения золотарника гибридного – июль-сентябрь.

Будучи морозо- и засухоустойчивым растением, золотарник гибридный неприхотлив к условию произрастания. Для его распространения подходят любые почвы, но лучше всего золотарник гибридный чувствует себя на тяжелых и влажных почвах. С медицинской точки зрения золотарник гибридный не представляет никакой ценности. Растение с успехом применяется флористами при составлении осенних цветочных композиций.

Золотарник даурский. Травянистый многолетнк золотарник даурский может вырастать до 1 м высотой. Прямые стебли обрамлены клиновидными листьями. Красивые корзинки собраны в метельчатые соцветия. Цветки имеют желтый оттенок, а продолговатые семянки – беловатый хохолок. Золотарник даурский зачастую растет в пихтово-еловых лесах или в осоковых болотах. Фаза массового цветения растения начинается в конце августа и заканчивается в октябре.

Противопоказания к применению золотарника

Трава золотарника содержит в своем химическом составе сильнодействующие токсические вещества. Перед началом приема целебных настоев и отваров на основе золотарника необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Применение золотарника противопоказано беременным и кормящим женщинам, детям, при гломерулонефритах и индивидуальной непереносимости (аллергических реакциях).

Образование: Диплом по специальности «Лечебное дело» и «Терапия» получен в университете имени Н. И. Пирогова (2005 г. и 2006 г.). Повышение квалификации на кафедре фитотерапии в Московском Университете Дружбы Народов (2008 г.).

Наши авторы

Источник

Лечебные свойства золотарника солидаго

Золотарник кавказский (Solidago caucasica Kem.-Nath.) – многолетнее травянистое растение из сем. астровые (Asteraceae), которое нами изучается впервые. Однако препараты из других видов рода Solidago успешно используются для лечения заболеваний мочеполовой сферы [3].

Фитохимическое изучение травы золотарника кавказского показало, что это растение богато биологически активными веществами. В нем содержатся флавоноиды (рутин, виценин, геспередин), кумарины (умбеллиферон, эскулетин, дигидрокумарин), фенолкарбоновые кислоты (кофейная, галловая, цикориевая и хлорогеновая кислота) [4]; органические кислоты (лимонная, яблочная, янтарная) [5]; углеводы [6]; аминокислоты (аспарагиновая кислота, треонин, серин, глутаминовая кислота, глицин, аланин, валин, метионин, лейцин, изолейцин, тирозин, фенилаланин, гистидин, лизин, аргинин); 5 макроэлементов и 16 микроэлементов [2].

Объектом данного исследования являлась трава золотарника кавказского, собранная во время начала цветения в Даутском ущелье Карачаево-Черкесской Республики. Сухой экстракт получали методом дробной мацерации, в качестве экстратента использовали спирт этиловый 50% [7].

Изучение «острой» токсичности проводились по методу Кербера [1]. «Острая» токсичность была изучена на 42 аутбредных белых мышах самцах весом 22–30 г, прошедших карантин в течение 10 дней. Экстракт золотарника кавказского вводили внутрижелудочно при помощи зонда. Контрольная группа животных получала эквиобъёмное количество физиологического раствора. Наблюдение за опытными животными проводилось в течение 2-х недель, в первый день непрерывно. Фиксировалось общее состояние животных, особенности их поведения, интенсивность и характер двигательной активности, время наступления смерти после введения препарата. Все расчеты проводились методом наименьших квадратов с использованием пробит анализа и обрабатывались с помощью программы «StatPlus 2009».

В результате проведенного эксперимента установлена ЛД50 = 4173±900,7 мг/кг, что позволяет отнести экстракт золотарника кавказского к малотоксичным веществам.

Проводили морфологическую экспертизу на малом увеличении срезов печени, почек, миокарда, легких, надпочечников, желудка следующих экспериментальных групп:

Группа 1. Интактные животные.

Группа 2. Животные, получавшие золотарник кавказский в дозе 10000 мг/кг массы.

Печень группы 1

При обзорном исследовании гистологические препараты печени имеют равномерную окраску по всей площади срезов. Центральные вены округлой или овальной формы содержат большое количество эритроцитов. Гепатоциты в печеночных балках тесно прилегают друг к другу по ходу балок. Между печеночными балками хорошо видны резко расширенные синусоиды, с грубой извитостью, свободны от содержимого. Гепатоциты имеют равномерную гомогенную окраску, цитоплазма содержит зернистость. Радиальная ориентация печеночных балок не нарушена. Ядра правильной округлой формы размещены в центре цитоплазмы. В портальных зонах отчетливо различаются триады. Сосуды печени не гиперемированы. Просветы сосудов триады зияют, правильной округлой формы. Вокруг зоны триад определяется небольшая лимфоцитарная инфильтрация. Признаков дистрофических и некротических изменений гепатоцитов не обнаружено.

Печень группы №2

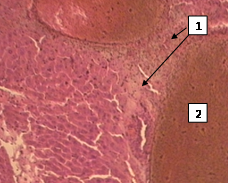

Балочная система долек резко нарушена, особенно в периваскулярных зонах центра долек и портальных трактов. Центральные вены резко гиперемированы и значительно расширены, заполнены аморфным содержимым. Контуры эритроцитов в сосудах не определяются, что указывает на выраженный гемолиз эритроцитов. Отек сосудистых стенок и околососудистых зон паренхимы. В периваскулярных зонах также определяются участки дистрофических и некротических изменений гепатоцитов (рис. 1.А).

На срезах почек поверхность гладкая ровная. Капсула прилежит к поверхности почек без отслоений по всей поверхности. В корковом слое хорошо различимы клубочки и капсулы нефронов, расположенные в гомогенно окрашенной ткани коркового вещества. Извитые канальцы коркового вещества зияют, просвет их свободен от содержимого. Эпителиальные клетки канальцев плотно прилегают к стенке канальцев по всей поверхности, представлены одним слоем клеток, равномерно окрашенных с центральным расположением ядер. В сосудах коркового вещества находится небольшое количество эритроцитов. Клубочки нефронов округлой формы размещены ближе к одному полюсу капсулы, которая имеет серповидную форму. Просвет капсулы свободен от содержимого. Эпителий капсулы не изменен. Мозговое вещество пирамиды равномерно окрашено, просветы многочисленных канальцев свободны от содержимого. Эпителий без изменений, расположен непрерывным одноклеточным пластом с центральным расположением ядер и гомогенной цитоплазмой.

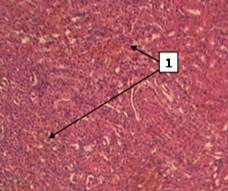

Корковое вещество почек. Контуры мальпигиевых клубочков размыты. Капилляры клубочков отёчны, увеличены, занимают все пространство капсул. В части извитых канальцев эпителиальные клетки десквамированы, их просветы заполнены аморфным или зернистым эозинофильным содержимым. Сосуды коркового и мозгового слоев гиперемированы. Вокруг них определяются многочисленные геморрагические кровоизлияния и периваскулярный отек (рис. 1.Б).

Сердце группы №1

На гистологических срезах данной группы миокардиоциты расположены продольными параллельными пластами. Между волокнами кардиоцитов имеются многочисленные анастамозы. Цитоплазма клеток гомогенно окрашена. Ядра миокардиоцитов имеют овальную форму, ориентированы вдоль продольной оси волокон и занимают центральное положение, поверхность, поверхность гладкая, окраска гомогенная. Между мышечными волокнами и параллельно им располагаются прослойки рыхлой соединительной ткани, имеющих на срезах веретенообразную форму.

Сердце группы №2

В препаратах представлено на поперечном срезе сердце с правым и левым желудочком. В углублениях между трабекулярными мышцами встречаются очажковые скопления эритроцитов. Кардиомиоциты равномерной толщины. Ядра клеток расположены латерально, они гиперхромные. Сосуды свободны от содержимого, стенки обычного строения. Волокна миокарда расположены рыхло, в определенных участках встречаются участки фрагментации миокардиоцитов (рис. 1.В).

Легкие группы №1

В данной группе животных на гистологических срезах просветы респираторных бронхиол в большинстве свободны от содержимого, отдельные содержат умеренное количество слизи. Однослойный кубический эпителий бронхиол расположен равномерным пластом, хорошо и равномерно прокрашены базофильные ядра. Просвет альвеол зияет, свободен от содержимого по всем исследуемым полям. Межальвеолярные перегородки не растянуты, не утолщены, признаков лимфоцитарной инфильтрации нет. Сосуды легких содержат небольшое количество эритроцитов. Признаков воспалительных, дистрофических, некротических и других патологических изменений в легких не обнаружено.

Легкие группы №2

На гистологических срезах легких данной группы животных наблюдается резкое переполнение кровью капилляров, мелких вен и артериол с признаками стаза в них. Определяется интерстициальный отек, очаги ателектаза, лимфоцитарная инфильтрация тканей. Наблюдается также диапедез эритроцитов в просветы альвеол и периваскулярные пространства, скопление отечной жидкости в альвеолах, респираторных ходах и в мелких бронхах (рис. 1.Г).

Надпочечники группы №1

На гистологических срезах данной группы хорошо различимы капсула надпочечников, клубочковая, пучковая и сетчатая зона коры, хромафинные клетки мозгового вещества. Окраска зон равномерная по всем полям. Капсула плотно прилегает к клубочковой зоне по всей поверхности. Клетки клубочковой зоны формируют округлые скопления. В клетках содержится небольшое количество липидов. Клетки пучковой и сетчатой зоны более крупные, плотно прилегают друг к другу, располагаются радиальными пучками от цента к периферии. В цитоплазме клеток большое количество липидов. Тяжи клеток перемежаются с капиллярами и тонкими веретенообразными эндотелиоцитами. Мозговое вещество представлено крупными клетками округлой формы, между которыми располагаются сосуды. Полости сосудов содержат эритроциты. Цитоплазма клеток мозгового вещества заполнена плотными мелкими гранулами. Различаются светлые и темные клетки. Ядра округлой формы расположены в центральной зоне цитоплазмы.

Надпочечники группы №2

В группе опытных животных в адренокортикоцитах клубочковой и пучковой зон надпочечников заметно уменьшено содержание липидных включений. Выявлено выраженное полнокровие синусоидов коркового и особенно мозгового вещества, отек. Эти изменения обусловили увеличение доли стромального компонента как в корковом, так и мозговом веществе надпочечников и являются важным морфологическим критерием усиленной функциональной нагрузки надпочечников (рис. 1.Д).

Желудок группы №1

Поверхность слизистой покрыта однослойным призматическим эпителием по всей поверхности, включая ямки. Собственная пластинка слизистой представлена трубчатыми железами желудка, между которыми лежат тонкие прослойки соединительной рыхлой волокнистой ткани. Отчётливо просматриваются секреторные отделы желез и выводные протоки с узким просветом, свободные от содержимого. Клетки тела и дна желез окрашены базофильно более интенсивно, чем выводные протоки. Клетки желез размещены в виде непрерывных прямых тяжей, плотно прилегают друг к другу, имеют гранулярную цитоплазму. Расположение ядер в клетках центральное. Ядра округлой формы с гладкой поверхностью. В собственном слое также видно множество лимфоидных клеток и рыхлая волокнистая соединительная ткань с большим количеством ретикулиновых волокон.

Желудок группы №2

Структура тканей сохранена. Слизистая оболочка покрыта призматическим эпителием по всей поверхности. Складчатость слизистой сохранена. Железы имеют правильную трубчатую форму. Секреторные клетки желез плотно прилегают друг к другу, их цитоплазма содержит базофильную грануляцию, ярче выраженную в области тела и дна желез. Между железами расположены тонкие соединительнотканные прослойки и лимфоидные клетки. Ядра секреторных клеток имеют обычную округлую форму, расположены в центральной зоне цитоплазмы. Вместе с тем кровеносные сосуды подслизистой основы желудка резко гиперемированы (рис. 1.Е), наблюдается утолщение их стенок за счет отека.

Таким образом, под влиянием токсических доз золотарника кавказского (10000 мг/кг массы животных) во всех исследуемых органах наблюдалась резкая гиперемия сосудов с интерстициальным отеком и диапедезными кровоизлияниями. В тканях печени, почек, легких и надпочечников участки дистрофических и некротических изменений. Причиной смерти являлось нарушение гемодинамики в результате системного тромбообразования и кровоизлияния в жизненно важные органы.

А. Печень: 1 – некротические изменения гепатоцитов, 2 – гемолиз эритроцитов

Б. Почки: 1 – геморрагические кровоизлияния

Источник