- Лечебные свойства крови человека

- Хотите быть здоровыми — держите равновесие

- Кислотная нагрузка (КН) измеряется по принципу кислота минус щелочь.

- Кислотная нагрузка основных продуктов питания (в миллиэквивалентах на 240 килокалорий)

- pH, или показатель кислотно-щелочного равновесия

- Неправильное питание — причина хронического закисления организма

- Чем же опасно закисление организма?

- Кровь – внутренняя среда организма

- Функции крови в организме

- Биохимия крови

- Оглавление

- 1. Общие сведения

- 2. свойства крови

- 3. Состав крови. Гематокрит

- PCV — Packed cell volume

- 3.1. Плазма крови

- 3.2. Форменные элементы

- 4. Биохимия эритроцита

- 4.1. Транспорт кислорода кровью

- 4.2. Созревание эритроцита

- 4.3. Структурно-метаболические особенности эритроцита

- 4.4. Антигенная структура эритроцитарной мембраны

Лечебные свойства крови человека

Приоритеты развития в современной пищевой технологии принадлежат разработке и созданию функциональных продуктов питания, которые являются не только источниками энергетических и пластических материалов для организма, но также оказывают влияние на функции отдельных органов или всего организма в целом. Следует, однако, заметить, что недостаток полноценного пищевого белка является проблемой не только в питании человека, но и животных.

Сфера производства биологически полноценных кормов для домашних животных относительно новое направление в области углубленной переработки вторичного белкового сырья. Очевидно, научно-практическое значение связанно с исследованием общего химического и биохимического составов, морфологической характеристикой тканей и клеток животного организма как объекта для производства кормовых белков. В связи с этим планируется разработка рецептур для создания новых пищевых и кормовых продуктов со сбалансированным аминокислотным составом и улучшенными функционально-биологическими и технологическими свойствами на основе использования нетрадиционного малоиспользуемого сырья. Известно, что мясная промышленность располагает очень большим потенциалом для его реализации в связи с разнообразным и уникальным составом основных и вторичных продуктов убойных животных. При переработке основных видов сырья животного происхождения образуются побочные, промежуточные продукты, а также отходы, которые имеют высокий биотехнологический потенциал и перспективы применения в производстве широкого спектра пищевых продуктов.

Кровь убойных животных — уникальный источник питательных и биологических активных веществ, в том числе высокоценного белка и органического железа. Фракции белков крови способны усваиваться, минуя пищеварительный тракт. Это создает условия для создания продуктов для питания и откорма в разнообразных технологических формах, включая профилактические и корректирующие воздействия. Она состоит из белков 16-19%, воды 79-82%, минеральных солей, ферментов, сахара, лецитина и других веществ. Кровь обладает способностью к пенообразованию и образованию эмульсий. Коэффициент переваримости крови составляет 94-96%, т.е. она почти полностью усваивается организмом. Научно и экспериментально доказана целесообразность раздельной переработки фракций крови в виде плазмы и форменных элементов. Плазма крови перерабатываемых сельскохозяйственных животных — ценное сырье для производства пищевой, лечебной, кормовой и технической продукции. Это обусловлено ее химическим составом и, прежде всего свойствами белков. В мясной промышленности кровь и ее фракции традиционно применялись в составе рецептур при производстве кровяных колбас, зельцев, консервов. В настоящее время направления их использования широки и многочисленны. Рациональный и перспективный путь использования в кормопроизводстве — получение разнообразных эмульсий в совокупности с водой, жиром и белковыми изолятами. Постановка производства высокоценных кормопродуктов позволит развить широкомасштабную индустрию и рынок отечественных кормов для животных с учетом физиологических потребностей.

Источник

Хотите быть здоровыми — держите равновесие

Скажите, кто из нас, потребляя ароматный кусок поджаренного мяса или свежую котлету, задумывался над тем, а хватит ли в организме кислоты и щелочи это все переработать? Кислотно-щелочной баланс, как выяснили в нашем веке ученые, и есть главное, от чего зависит, насколько человек будет здоров, бодр и весел. На упаковке почти любого продукта питания Вы можете найти информацию о том, сколько в нем содержится белков, жиров и углеводов и какова энергетическая ценность 100 г этой пищи.

Американские ученые в начале 21 века сделали подлинное открытие, когда выявили, что у любого продукта есть еще один фундаментальный показатель, который имеет критическое значение для нашего здоровья — это кислотная нагрузка пищи. Она складывается из соотношения в пище компонентов, которые в ходе метаболизма образуют либо кислоту, либо щелочь.

Кислотная нагрузка (КН) измеряется по принципу кислота минус щелочь.

Когда в пище преобладают компоненты, образующие серную кислоту (серосодержащие аминокислоты в белках) или органические кислоты (жиры, углеводы), то КН имеет положительную величину.

Если в пище больше компонентов, образующих щелочь (органические соли магния, кальция, калия), то КН представляет собой отрицательную величину.

На основе компьютерного анализа этими учеными была составлена таблица кислотной нагрузки основных продуктов питания.

Кислотная нагрузка основных продуктов питания (в миллиэквивалентах на 240 килокалорий)

Кислые продукты

Нейтральные продукты

Щелочные продукты

Листовая зелень= -59,1

Молоко и йогурт = 2,8

Источник: Американский журнал клинического питания. 2002,76(6) 1308-1316

pH, или показатель кислотно-щелочного равновесия

Это мера относительной концентрации водородных (Н+) и гидроксильных (ОН-) ионов в жидкой системе и выражается в масштабе от 0 (полное насыщение ионами водорода Н+) до 14 (полное насыщение гидроксильными ионами ОН-), дистиллированная вода считается нейтральной с рН 7,0.

Повышение концентрации положительных ионов водорода (Н+) в любой из жидких сред организма вызывает смещение значений рН в сторону нуля и носит название кислотного сдвига.

Повышение концентрации гидроксильных ионов ОН вызывает смещение значений рН в сторону значения 14 и носит название щелочного сдвига.

рН артериальной крови= 7,35-7,45 рН венозной крови=7,26-7,36 рН лимфы= 7,35-7,4 рН межклеточной жидкости=7,26-7,38 рН внутрисуставной жидкости=7,3

Неправильное питание — причина хронического закисления организма

Питание современного человека характеризуется дисбалансом ионов водорода и бикарбоната, что вызывает пожизненный, слабовыраженный болезнетворно (патогенно) существующий системный метаболический ацидоз (закисление).

По данным антропологов рацион древнего человека состоял на 1/3 из нежирного мяса и на 2/3 из растительной пищи. В этих условиях питание носило исключительно щелочной характер.

Кислотная нагрузка пищи древнего человека составляла в среднем минус 78.

Ситуация принципиально изменилась с возникновением аграрной цивилизации, когда человек стал употреблять в пищу много зерновых культур, молочные продукты и жирное мясо одомашненных животных.

Но особенно драматические сдвиги в питании произошли в конце 20 века, когда рацион заполнили промышленно обработанные кислые продукты питания.

Эти изменения в составе диеты были названы факторами риска в патогенезе болезней цивилизации: атеросклероза, гипертонии, остеопороза, диабета 2 типа.

Кислотная нагрузка пищи современного человека составляет плюс 48.

Диета современного человека богата насыщенными жирами, простыми сахарами, поваренной солью и бедна клетчаткой, магнием и калием. В ней доминируют рафинированные и обработанные продукты, сахар, мучные изделия, множество полуфабрикатов.

Что представляет собой пища современного человека? Это пицца, чипсы, глазированные сырки, новоявленные чудо-молочные продукты, кондитерские изделия, прохладительные сладкие напитки. Эта пища имеет кислые валентности. Организм постоянно стремится уравновесить это соотношение, поддерживая строго определенный уровень рН. Этот параметр оказывает существенное влияние на все биохимические процессы в организме.

Чем же опасно закисление организма?

Снижение рН в организме приводит к снижению иммунитета и появлению более чем 200 заболеваний, включая дальнозоркость и катаракту, хондрозы, желчнокаменную, почечнокаменную болезни, онкологию. Если у одного человека проявляется несколько заболеваний одновременно, налицо явное падение рН крови. Естественно, что восстановлении рН до нормы, является необходимым условием лечения этих состояний.

При снижении рН, т.е. при повышении кислотности, отмечается:

- нарушение иммунной реакции, быстро размножаются вирусы, бактерии, грибы. Еще в 1932 году Отто Варбург получил Нобелевскую премию по химии за определение условий жизни злокачественных опухолей. Клетки опухолей (а также бактерии и патогенные микроорганизмы) великолепно размножаются при закислении крови, т.е. при падении рН ниже 7,2-7,3 единиц. При нормализации рН опухоли вначале прекращали рост, а затем рассасывались! Если рН крови в норме, чужеродные бактерии и микроорганизмы не имеют условий для размножения.

- в жертву приносится скелет, так как в целях ощелачивания магний и кальций вымываются из костей, что приводит к развитию остеопороза.

- в ответ на закисление организм выбрасывает в кровоток избыточное каличество кальция. Этот избыток организм стремится удалить, но откладывает его, к сожалению, не обратно в кости, а на поверхность костей и суставов, а также в почках, желчном пузыре. Начинается помутнение хрусталика, ускоряется развитие катаракты и т. д.

- плохо усваиваются витамины и микроэлементы.

- возникают заболевания сосудов, сердца, суставов, крови.

- хроническое закисление также может вызывать гипофункцию щитовидной железы, головные боли, тревожность, бессонницу, отеки.

- возникают хроническая слабость и боли в мышцах.

- кислая реакция слюны разрушает зубы.

Источник

Кровь – внутренняя среда организма

Кровь – внутренняя среда организма, образованная жидкой соединительной тканью.

Состоит из плазмы и клеток (лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов). Циркулирует по системе сосудов под действием силы ритмически сокращающегося сердца и не сообщается непосредственно с другими тканями тела. В среднем, массовая доля крови к общей массе тела человека составляет 6,5-7 %.

Плазма крови – жидкая часть крови, которая содержит воду и взвешенные в ней вещества (белки и другие соединения). Основными белками плазмы являются альбумины, глобулины и фибриноген. Около 85 % плазмы составляет вода. Неорганические вещества составляют около 2-3 %; это катионы (Na+, K+, Mg2+, Ca2+) и анионы (HCO3-, Cl-, PO43-, SO42-). Органические вещества (около 9 %) в составе крови подразделяются на азотсодержащие (белки, аминокислоты, мочевина, креатинин, аммиак, продукты обмена пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов) и безазотистые (глюкоза, жирные кислоты, пируват, лактат, фосфолипиды, триацилглицеролы, холестерин). Также в плазме крови содержатся газы (кислород, углекислый газ) и биологически активные вещества (гормоны, витамины, ферменты, медиаторы).

Эритроциты (красные кровяные тельца) – самые многочисленные из форменных элементов. Зрелые эритроциты не содержат ядра и имеют форму двояковогнутых дисков. Циркулируют 120 дней и разрушаются в печени и селезёнке. В эритроцитах содержится железосодержащий белок – гемоглобин. Он обеспечивает главную функцию эритроцитов – транспорт газов, в первую очередь – кислорода. Именно гемоглобин придаёт крови красную окраску. В лёгких гемоглобин связывает кислород, превращаясь в оксигемоглобин, который имеет светло-красный цвет. В тканях оксигемоглобин высвобождает кислород, снова образуя гемоглобин, и кровь темнеет. Кроме кислорода, гемоглобин в форме карбогемоглобина переносит из тканей в лёгкие углекислый газ.

Тромбоциты (кровяные пластинки) представляют собой ограниченные клеточной мембраной фрагменты цитоплазмы гигантских клеток костного мозга (мегакариоцитов). Совместно с белками плазмы крови (например, фибриногеном) они обеспечивают свёртывание крови, вытекающей из повреждённого сосуда, приводя к остановке кровотечения и тем самым защищая организм от кровопотери.

Лейкоциты (белые клетки крови) являются частью иммунной системы организма. Они способны к выходу за пределы кровяного русла в ткани. Главная функция лейкоцитов — защита от чужеродных тел и соединений. Они участвуют в иммунных реакциях, выделяя при этом Т-клетки, распознающие вирусы и всевозможные вредные вещества; В-клетки, вырабатывающие антитела, макрофаги, которые уничтожают эти вещества. В норме лейкоцитов в крови намного меньше, чем других форменных элементов.

Кровь относится к быстро обновляющимся тканям. Физиологическая регенерация форменных элементов крови осуществляется за счёт разрушения старых клеток и образования новых органами кроветворения. Главным из них у человека и других млекопитающих является костный мозг. У человека красный, или кроветворный, костный мозг расположен в основном в тазовых костях и в длинных трубчатых костях.

Функции крови в организме

Кровь непрерывно циркулирует в замкнутой системе кровеносных сосудов и выполняет в организме различные функции, такие как:

- Транспортная — передвижение крови; в ней выделяют ряд подфункций:

- Дыхательная — перенос кислорода от лёгких к тканям и углекислого газа от тканей к лёгким;

- Питательная — доставляет питательные вещества к клеткам тканей;

- Экскреторная (выделительная) — транспорт ненужных продуктов обмена веществ к легким и почкам для их экскреции (выведения) из организма;

- Терморегулирующая — регулирует температуру тела.

- Регуляторная — связывает между собой различные органы и системы, перенося сигнальные вещества (гормоны), которые в них образуются.

- Защитная — обеспечение клеточной и гуморальной защиты от чужеродных агентов;

- Гомеостатическая — поддержание гомеостаза (постоянства внутренней среды организма) — кислотно-основного равновесия, водно-электролитного баланса и т. д.

- Механическая — придание тургорного напряжения органам за счет прилива к ним крови.

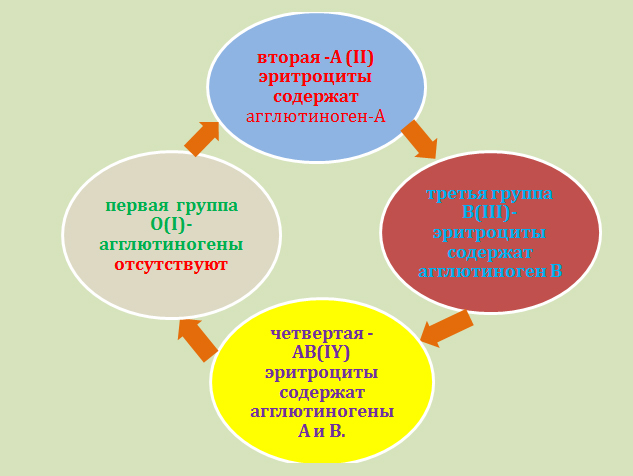

По общности некоторых антигенных свойств эритроцитов все люди подразделяются по принадлежности к определённой группе крови. У каждого человека группа крови индивидуальная. Принадлежность к определённой группе крови является врождённой и не изменяется на протяжении всей жизни. Наибольшее значение имеет разделение крови на четыре группы по системе «AB0» и на две группы по системе «резус фактор».

Соблюдение совместимости крови именно по этим группам имеет особое значение для безопасного переливания крови. Существуют и другие, менее значимые группы крови. Можно определить вероятность появления у ребёнка той или иной группы крови, зная группу крови его родителей.

Источник

Биохимия крови

| Сайт: | Образовательный портал МБФ (ВолгГМУ) |

| Курс: | Нарушения метаболизма. Биохимия специализированных тканей. (Для клин.ордов КЛД) |

| Книга: | Биохимия крови |

| Напечатано:: | Гость |

| Дата: | Среда, 22 Сентябрь 2021, 10:24 |

Оглавление

1. Общие сведения

Кровь — жидкая подвижная соединительная ткань внутренней среды организма, которая состоит из жидкой среды — плазмы и взвешенных в ней клеток — форменных элементов: клеток лейкоцитов , постклеточных структур ( эритроцитов ) и тромбоцитов (кровяные пластинки). Циркулирует по замкнутой системе сосудов под действием силы ритмически сокращающегося сердца и не сообщается непосредственно с другими тканями тела ввиду наличия гистогематических барьеров . В среднем, у мужчин в норме объём крови составляет 5,2 л , у женщин — 3,9 л , тогда как у новорожденных её количество составляет 200—350 мл . Массовая доля крови в общей массе тела человека для взрослого человека составляет 6—8 % . У позвоночных кровь имеет красный цвет (от бледно- до тёмно-красного). Сами эритроциты жёлто-зелёные и лишь в совокупности образуют красный цвет, в связи с наличием в них гемоглобина . У некоторых моллюсков и членистоногих кровь имеет голубой цвет за счёт наличия гемоцианина . У человека кровь образуется из кроветворных стволовых клеток , количество которых составляет около 30 000, в основном в костном мозге , а также в пейеровых бляшках тонкой кишки , тимусе , лимфатических узлах и селезёнке

2. свойства крови

- Суспензионные свойства зависят от белкового состава плазмы крови, и от соотношения белковых фракций (в норме альбуминов больше, чем глобулинов).

- Коллоидные свойства связаны с наличием белков в плазме. За счёт этого обеспечивается постоянство жидкого состава крови, так как молекулы белка обладают способностью удерживать воду.

- Электролитные свойства зависят от содержания в плазме крови анионов и катионов. Электролитные свойства крови определяются осмотическим давлением крови.

3. Состав крови. Гематокрит

Весь объём крови живого организма условно делится на периферический (находящийся и циркулирующий в русле сосудов) и кровь, находящуюся в кроветворных органах и периферических тканях. Кровь состоит из двух основных компонентов : плазмы и взвешенных в ней форменных элементов . Отстоявшаяся кровь состоит из трёх слоёв: верхний слой образован желтоватой плазмой крови, средний, сравнительно тонкий серый слой составляют лейкоциты , нижний красный слой образуют эритроциты . У взрослого здорового человека объём плазмы достигает 50—60 % цельной крови, а форменных элементов крови составляют около 40—50 %. Отношение форменных элементов крови к её общему объёму, выраженное в процентах или представленное в виде десятичной дроби с точностью до сотых, называется гематокритным числом (от др.-греч. αἷμα — кровь, κριτός — показатель) или гематокритом (Ht). Таким образом, гематокрит — часть объёма крови, приходящаяся на эритроциты [5] (иногда определяется как отношение всех форменных элементов ( эритроциты , лейкоциты, тромбоциты ) к общему объёму крови [6] ). Определение гематокрита проводится с помощью специальной стеклянной градуированной трубочки — гематокрита , которую заполняют кровью и центрифугируют . После этого отмечают, какую её часть занимают форменные элементы крови ( лейкоциты , тромбоциты и эритроциты ). В медицинской практике для определения показателя гематокрита (Ht или PCV) всё шире распространяется использование автоматических гематологических анализаторов

PCV — Packed cell volume

3.1. Плазма крови

Пла́зма кро́ви (от греч. πλάσμα — нечто сформированное, образованное) — жидкая часть крови, в которой взвешены форменные элементы — вторая часть крови. Процентное содержание плазмы в крови составляет 52—61 %. Макроскопически представляет собой однородную несколько мутную (иногда почти прозрачную) желтоватую жидкость, собирающуюся в верхней части сосуда с кровью после осаждения форменных элементов. Гистологически плазма является межклеточным веществом жидкой ткани крови.

Центрифуги-сепараторы выделяют из крови плазму. Плазма крови состоит из воды, в которой растворены вещества — белки (7—8 % от массы плазмы) и другие органические и минеральные соединения. Основными белками плазмы являются альбумины — 55—65 %, α1-глобулины — 2—4 %, α2-глобулины 6—12 %, β-глобулины8 — 12 %, γ-глобулины — 2-4 % и фибриноген — 0,2—0,4 %. В плазме крови растворены также питательные вещества (в частности глюкоза и липиды), гормоны, витамины, ферменты и промежуточные и конечные продукты обмена веществ, а также неорганические вещества.

В среднем 1 литр плазмы человека содержит 900—950 г воды, 65—85 г белка и 20 г низкомолекулярных соединений. Плотность плазмы составляет от 1,025 до 1,029, pH — 7,36—7,44.

Существует обширная практика собирания донорской плазмы крови. Плазма отделяется от эритроцитов центрифугированием с помощью специального аппарата, после чего эритроциты возвращаются донору. Этот процесс называется плазмаферезом.

Плазма с высокой концентрацией тромбоцитов (богатая тромбоцитами плазма) находит все большее применение в медицине в качестве стимулятора заживления и регенерации тканей организма. В настоящее время на её основе разработана многофункциональная медицинская методика, используемая в стоматологии и косметологии.

3.2. Форменные элементы

У взрослого человека форменные элементы крови составляют около 40—50 %, а плазма — 50—60 %. Форменные элементы крови представлены эритроцитами, тромбоцитами и лейкоцитами:

- Эритроциты (красные кровяные тельца) — самые многочисленные из форменных элементов. Зрелые эритроциты не содержат ядра и имеют форму двояковогнутых дисков. Циркулируют 120 дней и разрушаются в печени и селезёнке. В эритроцитах содержится железосодержащий белок — гемоглобин. Он обеспечивает главную функцию эритроцитов — транспорт газов, в первую очередь — кислорода. Именно гемоглобин придаёт крови красную окраску. В лёгких гемоглобин связывает кислород, превращаясь в оксигемоглобин, который имеет светло-красный цвет. В тканях оксигемоглобин высвобождает кислород, снова образуя гемоглобин, и кровь темнеет. Кроме кислорода, гемоглобин в форме карбогемоглобина переносит из тканей в лёгкие углекислый газ.

- Тромбоциты (кровяные пластинки) представляют собой ограниченные клеточной мембраной фрагменты цитоплазмы гигантских клеток костного мозга (мегакариоцитов). Совместно с белками плазмы крови (например, фибриногеном) они обеспечивают свёртывание крови, вытекающей из повреждённого сосуда, приводя к остановке кровотечения и тем самым защищая организм от кровопотери.

- Лейкоциты (белые клетки крови) являются частью иммунной системы организма. Они способны к выходу за пределы кровяного русла в ткани. Главная функция лейкоцитов — защита от чужеродных тел и соединений. Они участвуют в иммунных реакциях, выделяя при этом Т-клетки, распознающие вирусы и всевозможные вредные вещества; В-клетки, вырабатывающие антитела, макрофаги, которые уничтожают эти вещества. В норме лейкоцитов в крови намного меньше, чем других форменных элементов.

Кровь относится к быстро обновляющимся тканям. Физиологическая регенерация форменных элементов крови осуществляется за счёт разрушения старых клеток и образования новых органами кроветворения. Главным из них у человека и других млекопитающих является костный мозг. У человека красный, или кроветворный, костный мозг расположен в основном в тазовых костях и в длинных трубчатых костях. Основным фильтром крови является селезёнка (красная пульпа), осуществляющая в том числе и иммунологический её контроль (белая пульпа).

4. Биохимия эритроцита

4.1. Транспорт кислорода кровью

4.2. Созревание эритроцита

4.3. Структурно-метаболические особенности эритроцита

Особенности структурной организации мембраны эритроцитов

Эритроцит окружен плазматической мембраной, структура которой хорошо изучена, идентична таковой в других клетках. Цитоплазматическая мембрана эритроцитов включает бислой фосфолипидов, в то время как белки или «плавают» на поверхности мембран, или пронизывают липиды, обеспечивая прочность и вязкость мембран. Площадь мембраны одного эритроцита составляет около 140 мкм2.

На долю белков приходится примерно 49 %, липидов – 44 %, углеводов –7 %. Углеводы химически связаны либо с белками, либо с липидами и образуют соответственно гликопротеиды и гликолипиды.

Важнейшими компонентами мембраны эритроцитов являются липиды, включающие до 48 % холестерина, 17-28 % – фосфотидилхолина, 13-25 % – сфингомиелина и ряд других фосфолипидов.

Фосфотидилхолин мембраны эритроцитов несет нейтральный заряд, практически не вступает в реакции взаимодействия с положительно заряженными каналами Са2+,, обеспечивая тем самым атромбогенность эритроцитов. Благодаря таким свойствам, как текучесть, пластичность, эритроциты способны проходить через капилляры диаметром

Белки мембраны эритроцита делят на периферические и интегральные. К периферическим белкам относят спектрин, анкирин, белок 4.1., белок р55, адуцин и др. В группу интегральных белков входит фракция 3, а также гликофорины А, В, С, О, Е. Анкирин образует соединение с р-спектрином. В составе эритроцитов обнаружено около 340 мембранных и 250 растворимых белков.

Пластичность эритроцитов связана с фосфорилированием мембранных белков, особенно белков полосы 4.1.

Белок фракции 4.2. – паллидин обеспечивает связывание спектрин-актин-анкиринового комплекса с фракцией 3, относится к группе трансглутаминазных протеинов.

К числу сократительных белков мембраны эритроцитов относятся р-актин, тропомодулин, строматин и тропомиозин.

Гликофорины – интегральные белки мембраны эритроцитов, определяющие отрицательный заряд, способствующий отталкиванию эритроцитов друг от друг и от эндотелия сосуда.

Протеин 3 – основной белок актинов, регулирующий дефосфорилируемость эритроцита.

Как указывалось выше, мембрана эритроцита представляет собой сложный комплекс, включающий определенным образом организованные липиды, белки и углеводы, которые формируют наружный, средний и внутренний слои эритроцитарной мембраны.

Касаясь пространственного расположения различных химических компонентов эритроцитарной мембраны, следует отметить, что наружный слой образован гликопротеидами с разветвленными комплексами олигосахаридов, которые являются концевыми отделами групповых антигенов крови. Липидным компонентом наружного слоя являются фосфатидилхолин, сфингомиелин и неэстерифицированный холестерин. Липиды наружного слоя мембраны эритроцита играют важную роль в обеспечении постоянства структуры мембраны, избирательности ее проницаемости для различных субстратов и ионов. Вместе с фосфолипидами холестерин регулирует активность мембранно-связанных ферментов путем изменения вязкости мембраны, а также участвует в модификации вторичной структуры ферментов. Молярное отношение холестерин / фосфолипиды в мембранах клеток у человека и многих млекопитающих равно 0,9. Изменение этого соотношения в сторону увеличения наблюдается в пожилом возрасте, а также при некоторых заболеваниях, связанных с нарушением холестеринового обмена.

Снижение текучести мембраны эритроцита и изменение ее свойств отмечается также и при увеличении содержания сфингомиелина,

Средний бислой мембраны эритроцита представлен гидрофобными «хвостами» полярных липидов. Липидный бислой обладает выраженной текучестью, которая обеспечивается определенным соотношением между насыщенными и ненасыщенными жирными кислотами гидрофобной части бислоя. Интегральные белки, к которым относятся ферменты, рецепторы, транспортные белки, обладают активностью только в том случае, если находятся в гидрофобной части бислоя, где они приобретают необходимую для активности пространственную конфигурацию. Поэтому любые изменения в составе липидов эритроцитарной мембраны сопровождаются изменением ее текучести и нарушением работы интегральных белков.

Внутренний слой мембраны эритроцита, обращенный к цитоплазме, состоит из белков спектрина и актина. Спектрин является специфическим белком эритроцитов, его гибкие вытянутые молекулы, связываясь с микрофиламентами актина и липидами внутренней поверхности мембраны, формируют своеобразный скелет эритроцита. Небольшой процент липидов во внутреннем слое мембраны эритроцита представлен фосфатидилэтаноламином и фосфатидилсерином. От наличия спектрина зависит подвижность белков, удерживающих двойной бисой липидов.

Одним из важных гликопротеинов является гликофорин, содержащийся как на внешней, так и на внутренней поверхностях мембран эритроцитов. Гликофорин в своем составе содержит большое количество сиаловой кислоты и обладает значительным отрицательным зарядом. В мембране он располагается неравномерно, образует выступающие из мембраны участки, которые являются носителями иммунологических детерминант.

Строение и состояние эритроцитарной мембраны, низкая вязкость нормального гемоглобина обеспечивают значительные пластические свойства эритроцитам, благодаря которым эритроцит легко проходит по капиллярам, имеющим вдвое меньший диаметр, чем сама клетка, и может принимать самые разнообразные формы. Другим периферическим мембранным белком эритроцитов является анкирин, образующий соединение с молекулой Р-спектрина.

Функции эритроцитарной мембраны

Мембрана эритроцитов обеспечивает регуляцию электролитного баланса клетки за счет активного энергозависимого транспорта электролитов или пассивной диффузии соединений по осмотическому градиенту.

В мембране эритроцитов имеются ионно-проницаемые каналы для катионов Na+, K+, для O2, CO2, Cl– HCO3–.

Транспорт электролитов через эритроцитарную мембрану и поддержание его мембранного потенциала обеспечивается энергозависимыми Na+, K+, Ca2+ – АТФ-азными системами.

Мембрана эритроцитов хорошо проницаема для воды при участии так называемых белковых и липидных путей, а также анионов, газообразных соединений и плохо проницаема для одновалентных катионов калия и натрия.

Белковый путь трансмембранного переноса воды обеспечивается при участии пронизывающего мембрану эритроцитов белка «полосы 3», а также гликофорина.

Молекулярная природа липидного пути переноса воды через эритроцитарную мембрану практически не изучена. Прохождение молекул небольших гидрофильных неэлектролитов через эритроцитарную мембрану осуществляется также, как и перенос воды, за счет белкового и липидного путей. Перенос мочевины и глицерина через мембрану эритроцита обеспечивается за счет ферментативных реакций.

Характерной особенностью мембраны эритроцитов является наличие мощной системы активного транспорта для одновалентных анионов (хлора и фтора), и двухвалентных анионов (SO4 2– , PO4 2– ) за счет белков – переносчиков.

Перенос органических анионов через эритроцитарную мембрану обеспечивается, как и транспорт неорганических анионов, при участии белка «полосы 3».

Эритроцитарная мембрана обеспечивает активный транспорт глюкозы, кинетика которого обеспечивается зависимостью Михаэлиса-Ментен. Важная роль в транспорте глюкозы через эритроцитарную мембрану отводится полипептиду полосы 4,5 (белки с ММ 55 кД – возможные продукты распада полипептида полосы 3). Высказывается предположение о наличии специфического липидного окружения у белков – переносчиков сахаров в эритроцитарной мембране.

Неравномерное распределение моновалентных катионов в системе эритроцит – плазма крови поддерживается при участии энергозависимой Na+-помпы, осуществляющей трансмембранный обмен ионов Na+ эритроцитов на ионы К+ плазмы крови в соотношении 3:2. Кроме указанного трансмембранного обмена Na+/K+, Na+ помпа осуществляет еще, по крайней мере, четыре транспортных процесса: Na+→ Na+ обмен; K+→K+обмен; одновалентный вход ионов Na+, сопряженный с выходом К+.

Молекулярной основой Na+ помпы является фермент Na+, K+ –АТФ-аза – интегральный белок, прочно связанный с мембранными липидами, состоящий из 2х полипептидных субъединиц с ММ 80-100кД.

Транспортная система имеет 3 центра, связывающих ионов Na+, локализованных на цитоплазматической стороне мембраны. С наружной стороны мембраны на транспортной системе имеется 2 центра связывания ионов К+. Важная роль в поддержании высокой активности фермента отводится мембранным фосфолипидам.

Функционирование Са2+-помпы обеспечивается нуклеотидами, а также макроэргическими соединениями, преимущественно АТФ, ЦТФ, ГТФ, в меньшей степени ГТФ и ЦТФ.

Как в случае Nа+-помпы, функционирование Са2+помпы в эритроцитах связано с проявлениями активности Са2+, Mg2+ –АТФ-азы. В мембране одного эритроцита обнаруживается около 700 молекул Са2+, Mg2+ –АТФ-азы.

Наряду с барьерной и транспортной функциями, мембрана эритроцитов выполняет рецепторную функцию.

Экспериментально доказано наличие на мембране эритроцитов рецепторов к инсулину, эндотелину, церулоплазмину, а2-макроглобулину, α- и β-адренорецепторов. На поверхности эритроцитов находятся рецепторы к фибриногену, обладающие достаточно высокой специфичностью. Эритроциты также несут на мембране рецепторы к гистамину, ТхА2, простациклину.

В мембране эритроцитов обнаруживаются рецепторы для катехоламинов, снижающих подвижность жирных кислот липидов мембран эритроцитов, а также осмотическую устойчивость эритроцитов.

Установлена перестройка структуры мембраны эритроцитов под влиянием низких концентраций инсулина, гормона роста человека, простагландинов группы Е и Е2.

В мембранах эритроцитов высока и ц – АМФ активность. При увеличении концентраций в эритроцитах ц–АМФ ( до 10–6 М) усиливаются процессы фосфорилирования белков, что приводит в свою очередь к изменению степени фосфорилированности и проницаемости мембран эритроцитов для ионов Са2+.

Эритроцитарная мембрана содержит изоантигены различных систем иммунологических реакций, определяющих групповую принадлежность крови человека по этим системам.

4.4. Антигенная структура эритроцитарной мембраны

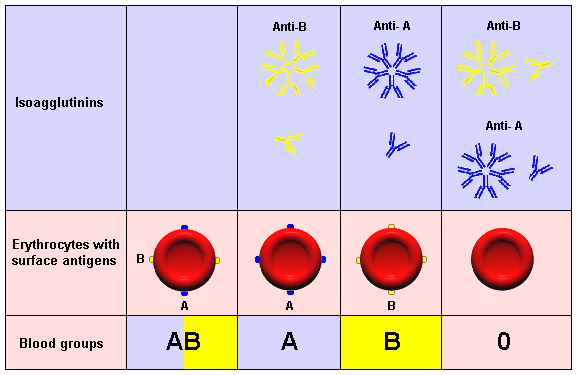

Эритроцитарная мембрана содержит различные антигены видовой, групповой и индивидуальной специфичности. Различают два вида изоантигенов эритроцитов, определяющих групповую специфичность крови человек – А и В агглютиногены. Соответственно в плазме или сыворотке крови обнаруживаются две разновидности изоантител – агглютинины α и β. В крови человека не содержатся одноименных агглютиногенов и агглютининов. Их встреча и взаимодействие может возникать при переливании несовместимых групп крови, приводить к развитию агглютинации и гемолиза эритроцитов.

Как известно, I (0) группа крови характеризуется отсутствием в эритроцитах агглютиногенов А и В при наличии в плазме или сыворотке крови агглютининов α и β, встречается у 40-50 % людей стран центральной Европы.

II (А) группа крови характеризуется наличием в мембране эритроцитов агглютиногена А, в то время как в плазме крови содержатся агглютинины β. Указанная группа крови распространена у 30–40 % людей.

III (В) группа крови характеризуется наличием агглютиногена В в мембране эритроцитов, а в плазме или сыворотке крови – наличием агглютининов типа α. Эта группа крови имеет место примерно у 10 % населения.

IV (АВ) группа крови характеризуется наличием в мембране эритроцитов фиксированных А и В агглютиногенов, при этом в плазме или сыворотке крови отсутствуют естественные агглютинины α и β. Данная группа крови встречается у 6 % населения.

Генетический контроль антигенной системы А,В,О мембран эритроцитов представлен генами О, Н, А, В, локализованными в длинном плече 9-й пары хромосом.

Агглютинины α и β относятся к классу Ig M, являются естественными антителами, образуются у ребенка на первом году жизни, достигая максимума к 8 – 10 годам.

Второе место среди антигенных свойств мембран эритроцитов по клинической значимости занимает система Rh – Hr. Впервые Резус-фактор был открыт в 1940 году К. Ландштейнером и А. Винером, содержится в эритроцитах у 85 % людей белой расы. У 15 % людей эти эритроцитарные антигены отсутствуют. В настоящее время установлена липопротеидная природа антигенов данной системы, их насчитывается около 20, они образуют различные комбинации в мембране эритроцитов. Наиболее распространенными резусантигенами являются 6 разновидностей: Rh0 (D), rh’ (C), rh’’ (E), Hr0 (d), hr’ (c), hr’’ (e). Наиболее сильным антигеном этой группы является Rh0 (D).

Антитела системы Rh и Hr – антирезусагглютинины являются приобретенными, иммунными, отсутствуют в крови Rh (-) людей с момента рождения, синтезируются при первом переливании Rh (+) крови Rh (-) реципиенту, а также при первой беременности Rh (-) женщины Rh(+) плодом. При первой беременности эти антитела синтезируются медленно в течение нескольких месяцев в небольшом титре, не вызывая серьезных осложнений у матери и плода. При повторном контакте резус-отрицательного человека с резус-положительными эритроцитами возможен резус-конфликт. Антитела системы Rh – Hr относятся к классу Ig G, поэтому они легко проникают через плацентарный барьер, вызывают реакции агглютинации и гемолиза эритроцитов плода, что сопровождается развитием гемолитической желтухи новорожденных. В случае повторного переливания несовместимой по Rh–антигенам крови донора и реципиента может наблюдаться гемотрансфузионный шок.

Источник