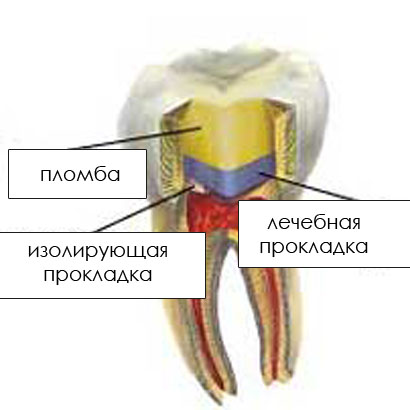

Лечебные прокладки

Такая прокладка представляет собой лечебный препарат на основе гидроксида кальция, который за счет выраженной щелочной реакции нормализует кровообращение пульпы и обеспечивает интенсивное отложение заместительного дентина.

Виды лечебных прокладок

Современная стоматология предлагает следующие материалы для лечебных прокладок:

- Лайф (на основе гидроксида кальция);

- Дейкал (Самоотвердевающий, прочный материал, система «паста-катализатор», содержит 25% гидроксида кальция, совместим с любым пломбировочным материалом;

- Кальципульп (специальная паста, основой которой является гидроксид кальция, она полностью нейтрализует кислоты на дне полости, которые выделяются при затвердевании пломбы, применяется при глубоком кариесе, устраняет чувствительность зубов).

Опытный стоматолог подбирает прокладку в индивидуальном порядке для каждого пациента. Изучив размеры и формы полости, специалист выбирает между базовой или тонкослойной прокладкой. Базовые прокладки располагают толстым слоем. За счет такого слоя удается снизить объем реставрационных материалов и сформировать подушку, чтобы облегчить процесс жевания у пациента.

Если полость не требует изменения своей геометрии, то стоматологи используют тонкослойные лечебные прокладки. С их помощью также создается необходимую герметичность между реставрационным материалом и кариозной полостью.

Показания и противопоказания

Лечебные прокладки необходимы в следующих случаях:

- глубокий кариес (близко к пульпе);

- очаговый пульпит;

- если произошло случайное вскрытие пульпы.

В отношении переносимости лечебных прокладок проведено достаточно много исследований. Доказано, что лечебные прокладки не вызывают аллергических реакций и раздражения пульпы.

Преимущества лечебных прокладок

Лечебные прокладки обладают как противовоспалительным, так и регенерирующим, некротизирующим и обезболивающим эффектом. Материал прокладки обладает хорошей пластичностью и быстро затвердевает. Такая прокладка значительно снижает риск развития вторичного кариеса и образования микрощелей.

Как проходит наложение лечебной прокладки

Первым этапом наложения лечебной прокладки является подготовка ротовой полости пациента. Проводится обезболивание, затем дефект препарируется, удаляются некротизированные ткани. После этого врач наносит прокладку, уплотняет ее. Прокладку смачивают дистиллированной водой.

Лечебная прокладка должна полностью покрыть кариозную плоскость и доходить до основания соединения эмали и дентина. Чтобы жевательная нагрузка не повредила прокладку, то ее слой должен быть не меньше 2 мм. При этом процесс наложение лечебной прокладки имеет два варианта:

- Прямое наложение (накладывается на обнаженную пульпу, служит для лечения острого пульпита);

- Непрямое наложение (используется для лечения кариеса, накладывается на тонкий слой дентина).

Через десять недель с помощью данных электроодонтодиагностики проверяется жизнеспособность пульпы, тестируются реакции на температурные раздражители, делается рентгеновский снимок (при необходимости). Временная пломба удаляется, прокладку заменяют и накладывают постоянную пломбу.

Основные принципы лечебной прокладки

Лечебная прокладка может быть:

- нетвердеющая;

- быстротвердеющая;

- долготвердеющая.

Состав основы материала – полимерный, водный, масляный или мономерный. Стоматологи используют либо готовые лечебные прокладки, либо готовят их самостоятельно.

Источник

Лечебные прокладки для биологического метода лечения пульпита

Чуев В.В. – врач-аспирант, ММА им.Сеченова, Белгород

Григорьева Н.А. – врач-стоматолог высшей категории, зав. отделением терапевтической стоматологии поликлиники №220 г.Москвы.

Макеева И.М. – д.м.н., профессор, зав.кафедрой терапевтической стоматологии, ММА им.Сеченова, Москва

Среди актуальных проблем современной стоматологии осложнения кариеса занимают важное место. Это объясняется тем, что больные с диагнозом «пульпит» составляют не менее 30% (Е.В. Боровский) от числа лиц, обратившихся за стоматологической помощью. Еще один аспект данной проблемы связан с тем, что одной из основных причин развития верхушечного периодонтита, как правило, является некачественное лечение корневых каналов.

В практической стоматологии наиболее распространенным методом лечения пульпита до настоящего времени остается удаление пульпы после предварительной девитализации (3,5). Необходимо заметить, что теоретически вопрос экстирпации пульпы и обтурации корневых каналов решен (3,4,5), а вот практически качественное проведение лечения с хорошим результатом в отдаленные сроки встречается не всегда. Несмотря на целесообразность проведения биологического метода лечения пульпита (6,7,8), этот метод не занял доминирующей позиции среди других видов лечения пульпита. Целью настоящей работы явилось изучение эффективности лечения пульпита биологическим методом с применением отечественного и импортного материалов, оценить ближайшие и отдаленные результаты.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проведено с участием 100 больных (60 женщин и 40 мужчин) в возрасте от 18 до 60 лет. В ходе исследования методом витальной ампутации был вылечен 61 зуб, наложением исследуемого материала на случайно вскрытую пульпу — 39 зубов (табл. 1). Для исследования эффективности биологического метода лечения использовался материал швейцарской фирмы «PD» «PULPOTEC» и материал ЗАО «ОЭЗ «ВладМиВа» — «ПУЛЬПОДЕНТ». Материалы по своему составу идентичны, однако отечественный аналог появился на стоматологическом рынке значительно позднее. Оба препарата состоят из порошка и жидкости, которые при замешивании образуют пасту. «ПУЛЬПОДЕНТ» ЗАО «ОЭЗ «ВладМиВа»

В состав порошка входят: Йодоформ – антисептик с резким специфическим запахом, обладающий длительным антибактериальным действием. Фенол – мощный антисептик, обладающий мумифицирующим свойством. Полиоксиметилен – антисептик, способный коагулировать альбумины, обеспечивая поверхностную девитализацию. Окись цинка обеспечивает рентгенконтрастность.

В состав жидкости входят: формальдегид,.эвгенол, дексаметазон. Форма выпуска: Порошок – 25.0 г, жидкость – 15.0 мл. Способ применения: Замешивание материала производят in vitro, на предварительно обработанной стерильной поверхности стеклянной пластины (гладкой поверхности) металлическим шпателем. Смешивают одну мерную ложку порошка и 2 капли жидкости до получения однородной массы. Рабочее время при температуре воздуха в помещении около 22 примерно 5 — 7 мин. Внесение материала полость производится — гладилкой (узкой), уплотняется плотным ватным тампоном, толщиной мах. 3мм.

«PULPOTEC» — «PRODUIT DENTARIES» (Швейцария) В состав порошка входят: Йодоформ, полиоксиметилен, оксид цинка. В состав жидкости входит: Формальдегид, дексаметазон, фенол, гваякол. Форма выпуска: порошок — 30.0 г, жидкость — 15.0 мл. Способ применения: Замешивание материала производят на предварительно обработанной стерильной поверхности стеклянной пластины, гладкой поверхности, металлическим шпателем. Смешивают одну мерную ложку порошка и 2 капли жидкости до получения однородной массы. Рабочее время при температуре воздуха в помещении около 22 примерно 7 -10 мин. Внесение материала полость производится – гладилкой (узкой), уплотняется плотным ватным тампоном. Рекомендуемая толщина — 3мм. Основными критериями выбора для проведения биологического метода лечения пульпита являются: 1. Случайное вскрытие пульпы при механической обработке кариозной полости при лечении кариеса. 2. Явления начинающегося пульпита или гиперемии пульпы при отсутствии жалоб на боли от температурных и химических раздражителей длительного характера (более 2-3 минут). 3. Отсутствие жалоб на самостоятельные боли в дневное и ночное время в настоящее время и в анамнезе. 4. Отсутствие дискомфорта при накусывании на зуб. 5. Рентгенологически определяемые здоровые периапикальные ткани. 6. При объективном осмотре полости рта исключение патологии СОПР, генерализованного пародонтита средней и тяжелой степени тяжести, пародонтального кармана в области зуба, нуждающегося в лечении, более 1/2. 7. Возраст пациента не старше 60 лет.

ТЕХНИКА РАБОТЫ С МАТЕРИАЛАМИ «PULPOTEC» и «ПУЛЬПОДЕНТ» Для начала работы проводим необходимое обследование пациента, информируем его о предстоящем лечении и после подписанного информационного согласия приступаем к лечению.

1. Проводим аппликационную анестезию, чаще всего используем ЛИДОКАИН 10%. Далее мандибулярную или инфильтрационную, в зависимости от местоположения нужного нам зуба. Анестезия выполняется карпульным шприцом и иглой, необходимой для данной манипуляции размером. В случае если нет противопоказаний к применению анестетика с вазоконстриктором, то применяем ULTRACAIN D-S FORTE, UBISTESIN FORTE 4% и др., в случае же необходимости ввести «чистый» препарат, используем SCADONEST 3% , реже ULTRACAIN D-S.

2.Стерильным алмазным турбинным бором, необходимой формы и размера, проводим препаровку кариозной полости. Для начала убираем всю инфицированную ткань, до здорового дентина, формируя будущую полость для реставрации, стараясь не затрагивать полость зуба.

3. Вскрываем аккуратно пульпарную камеру.

4. Средних размеров, стерильным, шаровидным бором для механического наконечника обрабатываем пульпарную камеру. Вся механическая обработка обязательно проводится с подачей воды, работой слюноотсоса и при необходимости пылесоса. Во время работы стараемся не допускать закрывания рта пациентом. Для создания более комфортных условий работы рекомендуется использовать коффердам (если позволяют условия клиники).

5. Убедившись в визуальном доступе к корневым каналам, рыхлым ватным тампоном, смоченном в антисептическом средстве (гипохлорид натрия, хлоргекседин, димексид и др.), поводим медикаментозную обработку полости зуба. Процедуру повторяем 2-3 раза. Если кровотечения нет, подсушиваем полость зуба.

6. Готовим материал, для лечения пульпита биологическим методом. Замешиваем на стекле, металлическим шпателем, до нужной нам консистенции.

7. Вносим в подготовленную полость и прижимаем сухим, тугим ватным тампоном, следя за тем, чтобы материал не попал ни на слизистую оболочку, ни в десневую борозду. Отвердение материала происходит в течении 5 -7 мин.

8. Излишки внесенного материала, находящегося за пределом пульповой камеры, аккуратно убираем бором.

9. Заканчиваем работу постановкой прокладки и пломбы.

В случае отсутствия жалоб приглашаем пациента через 7 – 10 дней. При осмотре проводим ЭОД и прицельную рентгенограмму. Контрольный осмотр повторяем через 1, 3, 6, 12, 24 месяца. Описанная техника, применяется при гиперемии пульпы с проведением ампутации пульпы.

В случае если пульпит травматический (случайно вскрытый) при обработке кариозной полости при лечении кариеса: Механически проводим удаление инфицированного дентина с формированием полости для будущей реставрации. Раскрываем рог пульпы на 1-2мм. в диаметре. Обрабатываем полость антисептическим раствором, подсушиваем. Готовый материал наносим на вскрытую пульпу. После отвердения восстанавливаем кариозную полость прокладкой и пломбой. В случае отсутствия жалоб приглашаем пациента через 7 – 10 дней. При осмотре проводим ЭОД. Контрольный осмотр повторяем через 1, 3, 6, 12, 24 месяца с проведением ЭОД и прицельной рентгенограммы. При работе с исследуемыми материалами важен контакт материала с обнаженной пульпой. В противном случае не произойдет мумификации верхнего слоя пульпы и в дальнейшем мы можем получить пульпит в хронической форме.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. При проведении исследования основными критериями сравнительных параметров являлись:

1. Эффективность проведенного лечения (наличие или отсутствие послеоперационных болей, развитие периодонтита в отдаленные сроки).

3. Данные контрольной рентгенографии (при отсутствии жалоб — через 12мес.). В первые сутки после лечения возможна болевая реакция, интенсивность которой будет зависеть от выраженности воспалительного процесса (табл. 4). Наблюдение и анализ данных должен проводиться спустя 1мес., 3мес., 6мес.,12мес., 24мес.

При обследовании в отдаленные сроки оценивали:

1. Жалобы — нет или на слабую, кратковременную температурную реакцию; 2. Перкуссию.

3. Данные рентгенографии (есть ли изменения в периапикальных тканях).

4.ЭОД (не должно превышать 40-45мкА, если проводилась ампутация). Только в случае неправильно поставленного диагноза, некачественно обработанной полости или наложенной повязки возникали осложнения. Осложнения проявлялись в виде самопроизвольных ноющих болей, усиление боли от раздражителей, появление боли при накусывании на вылеченный зуб. Возможна гибель пульпы без каких либо клинических признаков. Данное осложнение мы можем отметить через 4-6 месяцев.

ВЫВОДЫ.

1. Применение данных материалов при лечении пульпита биологическим методом позволило получить положительные результаты в 81 % случаев.

2. Использование в клинике не вызывает трудностей как при замешивании, так и при наложении в правильно подготовленную полость. (табл. 3).

3. При использовании исследуемых материалов, разницы в эффективности их воздействия на пульпу не отмечено, как в период 24 часов после наложения, так и в отдаленные сроки.

4. Необходимым условием является грамотное информирование пациента о направленности лечебных мероприятий.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Рекомендуем применение материалов в случае случайно вскрытой пульпы при обработке кариозной полости.

2. Рекомендуем применение материалов при гиперемии пульпы, в случае слабовыраженных жалоб и ЭОД не более 23мкА.

Противопоказанием к применению данного метода при уточненном диагнозе является:

1. Острый диффузный пульпит.

2. Хронические и обострение хронических форм пульпита.

3. Расширение периодонтальной щели по рентгенограмме.

У мужчин % соотношение болевой реакции к безболевой составил 22,5% — 77,5%, у женщин 89% — 11%

Список литературы.

1.Рубин Л. Г. Электроодонтодиагностика. Важнейшие вопросы стоматологии – М. 1976.

2.Ефанов О. И., Дзаганова Т. Ф. Физиотерапия стоматологических заболеваний. М. 1980. С.33-48.

3.Данилевский Н. Ф., Сидельникова Л. Ф., Рахний Ж. И. Пульпит. Киев. 2003

4.Брайант С. Т., Даммер П.М.Х., Питони С. Исследование возможностей обработки корневых каналов вращающимися никель-титановыми инструментами // Новости Denspy. – 1999. — №2 –С. 12-19

5. Иоффе Е. Практическая эндодонтия. Краткие методические указания American Dental Academy: Санкт-Петербург. 2004. выпуск 55

6.Скрипкина Г. И., Самохина В. И. Лечение хронического пульпита биологическим методом в клинике детской стоматологии // Материалы всероссийского научного форума. — М. – 2005 – С.296

7.Жаворонкова М. Д. Сохранить пульпу возможно и реально // Маэстро стоматологии. 2000. — №2 – С.41-42

8.Ежедневные проблемы в клинике: Пульпит – Что делать? // Новое в стоматологии 2003. — №5. (113) – С.15

Источник