- Пневмомедиастинум

- МКБ-10

- Общие сведения

- Причины пневмомедиастинума

- Патогенез

- Классификация

- Симптомы пневмомедиастинума

- Осложнения

- Диагностика

- Лечение пневмомедиастинума

- Прогноз и профилактика

- Подкожная эмфизема

- Почему возникает подкожная эмфизема

- Травмы грудной клетки

- Баротравма

- Травмы лицевого черепа

- Перфорация трахеи и пищевода

- Ятрогенные осложнения

- Другие причины

- Диагностика

- Лечение

- Помощь на догоспитальном этапе

- Консервативная терапия

- Хирургическое лечение

Пневмомедиастинум

Пневмомедиастинум – присутствие в мягких тканях средостения воздуха или газа, поступающего из трахеи, бронхов, лёгких, брюшной полости, пищевода при их повреждении. Сопровождается загрудинными болями, одышкой, подкожной эмфиземой шеи, лица, груди. Значительное количество воздуха в средостении приводит к нарушению сердечной деятельности. Диагноз выставляется на основании осмотра, данных рентгенологического исследования или КТ органов грудной полости. Малый пневмомедиастинум купируется самостоятельно, большой или нарастающий объём воздуха удаляется хирургическим путём.

МКБ-10

Общие сведения

Пневмомедиастинум (эмфизема средостения, медиастинальная эмфизема) возникает при поступлении воздуха из респираторного тракта, пищевода и некоторых других органов в клетчатку средостения. У 2-3 из 1000 новорождённых детей диагностируют медиастинальную эмфизему, являющуюся осложнением родовой травмы или пороков развития дыхательной системы. У взрослых спонтанный пневмомедиастинум встречается чаще, чем у детей. Страдают преимущественно молодые лица в возрасте до 30 лет. Среди заболевших 76% составляют мужчины, 24% — женщины. Малый пневмомедиастинум часто остается нераспознанным из-за слабо выраженных клинических проявлений.

Причины пневмомедиастинума

Эмфизема средостения легко возникает при нарушении целостности стенки полого органа или разрыве альвеол. Газ проникает в медиастинальное пространство из-за его тесного сообщения с лёгочной паренхимой, клетчаткой шеи, забрюшинного пространства. Кроме того, атмосферный воздух может поступать извне при повреждении грудной стенки. Все этиологические факторы можно объединить в две большие группы:

- Повреждения механического характера. Самыми частыми причинами скопления воздуха в клетчатке средостения являются травмы головы и шеи, респираторных органов, пищеварительного тракта. Пневмомедиастинум возникает при проникающих ранениях грудной полости и при травмировании лёгких отломками рёбер. Нередко к эмфиземе средостения приводит баротравма.

- Эндогенные факторы. Прободение полых органов, возникающее при дивертикулах, язвенных и онкологических процессах, может вызвать пневмомедиастинум. Другой частой причиной являются разрывы альвеол и воздушных булл при кашле, натуживании, рвоте, вдыхании лекарственных и наркотических средств.

Патогенез

Механизм развития медиастинальной эмфиземы находится в прямой зависимости от пути проникновения воздуха в мягкие ткани. При повреждении полого органа или грудной стенки воздух попадает непосредственно в средостение или перемещается туда по сообщающимся клетчаточным пространствам шеи, забрюшинной клетчатке, отверстиям в диафрагме. Спонтанный пневмомедиастинум развивается из-за повышения давления внутри альвеол, которое приводит к разрыву межальвеолярных перегородок и мелких бронхиол. Разница давления направляет воздух по перибронхиальному пространству к корню лёгкого, медиастинальным тканям и распространяет дальше. Возникает смещение и сдавление жизненно важных органов, подкожная эмфизема.

Классификация

Пневмомедиастинум условно подразделяется на малый, протекающий бессимптомно или с незначительными клиническими проявлениями, и большой, способствующий развитию острой сердечной недостаточности. В торакальной хирургии и травматологии эмфизему классифицируют с учетом этиологических факторов. Выделяют следующие виды пневмомедиастинума:

- Спонтанный. Возникает внезапно без видимых причин. Провоцирующими факторами иногда служат курение табака, марихуаны, вдыхание кокаина и других наркотических веществ. Может развиться при натуживании (во время акта дефекации, в родах), игре на духовых инструментах.

- Вторичный. Является осложнением травм и ряда заболеваний. Считается вторичным при установлении первопричины болезни. Подразделяется на:

- Травматический. Развивается при травмах органов грудной клетки, перфорации стенок дыхательных путей или пищевода инородным телом. Встречается при ранениях головы, шеи, разрывах полых органов брюшной полости и забрюшинного пространства.

- Нетравматический. Провоцируется некоторыми состояниями (астматический статус, обострение хронической обструктивной болезни лёгких), осложняет течение интерстициальных болезней лёгких. Появляется при прободении язвы или раковой опухоли желудочно-кишечного тракта.

- Ятрогенный. Возникает в результате травмирования грудной стенки и респираторного тракта при лечебных и диагностических мероприятиях (трахеостомии, ИВЛ, биопсии лёгкого и других). Причинами ятрогенной эмфиземы средостения могут явиться бужирование пищевода и стоматологические манипуляции на нижней челюсти.

Как отдельная форма выделяется искусственный (диагностический) пневмомедиастинум. Для контрастирования органов средостения в медиастинальную клетчатку дозировано нагнетается кислород, углекислый газ, закись азота или атмосферный воздух. Используется для диагностики первичных и метастатических опухолей внутригрудных лимфоузлов, пищевода.

Симптомы пневмомедиастинума

На интенсивность болевых ощущений при медиастинальной эмфиземе влияют объём воздуха, поступившего в средостение, характер первичного заболевания или травмы. Боль колющего или сжимающего характера локализуется за грудиной, иррадиирует в шею, плечевой пояс, изредка – в живот, поясницу. Пациенты часто не придают значения слабо выраженному болевому синдрому при малом спонтанном пневмомедиастинуме, и заболевание может стать случайной находкой при профилактическом осмотре.

Значительное скопление воздуха в медиастинальной клетчатке вызывает одышку. Специфическим признаком пневмомедиастинума является подкожная эмфизема. Шея, верхняя половина груди, лицо пациента приобретают одутловатость. Может нарушаться глотание. Голос становится сиплым или гнусавым. Иногда процесс распространяется на нижние отделы грудной клетки и живот. При нарастающем поступлении воздуха в медиастинальные ткани учащается дыхание и сердцебиение, понижается артериальное давление. Больной принимает вынужденное положение сидя, испытывает чувство страха.

Осложнения

Напряжённый пневмомедиастинум, характеризующийся непрерывным, быстрым поступлением воздуха в средостение, значительно ухудшает состояние пациента. Он приводит к сдавлению магистральных вен, вызывает острую недостаточность кровообращения. Иногда развивается пневмоперикард с последующей тампонадой сердца. Без неотложного врачебного вмешательства может наступить смерть. Воздух нередко повреждает листки плевры и вызывает сопутствующий одно- или двусторонний пневмоторакс. Осложнения вторичного процесса зависят от основного заболевания. Так, при перфорациях желудка и кишечника пневмомедиастинум часто сочетается с медиастинитом.

Диагностика

Пациенты с подозрением на пневмомедиастинум обследуются торакальными хирургами или травматологами. При опросе уточняется наличие респираторных и онкологических заболеваний, ушибов грудной клетки, травм и других факторов, способствующих появлению медиастинальной эмфиземы. Осмотр выявляет припухлость шеи, лица. При выраженной подкожной эмфиземе кожа приобретает синюшный оттенок, яремные вены выбухают. Для обнаружения газа в средостении используется:

- Физикальное исследование. На подкожное скопление воздуха указывает крепитация при пальпации яремной ямки, шеи, надключичных областей. Из-за эмфиземы средостения перкуторно не определяются границы сердечной тупости. При аускультации тоны сердца глухие. Характерно наличие синхронного с сердечными тонами медиастинального хруста (симптом Хаммана), усиливающегося в положении на левом боку.

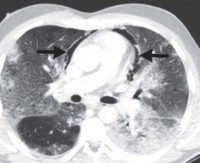

- Лучевая диагностика. Обязательным методом обследования при подозрении на пневмомедиастинум является рентгенография грудной клетки в двух проекциях. На рентгеновских снимках определяются полосы газа, подчёркнута медиастинальная плевра, чётко очерчены контуры средостения. Анализ рентгенограмм в динамике позволяет выявить нарастание эмфиземы. В неясных случаях показана КТ грудной полости.

При обнаружении эмфиземы средостения необходимо установить причину появления воздуха в медиастинальных тканях. По показаниям выполняются фибробронхоскопия, эзофагогастроскопия, рентгенологическое исследование пищевода с контрастированием. Если первичное заболевание диагностировать не удаётся, пневмомедиастинум расценивается как спонтанный.

Лечение пневмомедиастинума

Выявление любого количества воздуха в тканях средостения является показанием для госпитализации больного в хирургический стационар. Небольшой (до 2-2,5 литров) пневмомедиастинум самостоятельно разрешается в течение недели. Ограничение физической нагрузки и оксигенотерапия ускоряют выздоровление. Для профилактики инфекционных осложнений применяются антибиотики. Назначаются анальгетики, противокашлевые препараты. При массивном скоплении газа, признаках компрессии жизненно важных органов выполняется эвакуация воздуха хирургическим путём. В области яремной вырезки грудины производится медиастинотомия, устанавливается дренаж, по которому аспирируется воздух. Одновременно осуществляется лечение травмы или первичного процесса.

Прогноз и профилактика

Малый пневмомедиастинум протекает благоприятно и завершается полным выздоровлением. В медицинской литературе описываются единичные случаи рецидива заболевания. К напряжённой эмфиземе средостения обычно приводят тяжёлые травмы с разрывами бронхов, трахеи или пищевода. Без экстренного хирургического вмешательства такое состояние заканчивается летально. Первичная профилактика сводится к своевременному выявлению и лечению хронических заболеваний респираторной системы, органов пищеварения, предупреждению травматизма, аккуратному проведению медицинских манипуляций. Лицам, перенесшим медиастинальную эмфизему, рекомендуется отказаться от вредных привычек, не допускать чрезмерных физических нагрузок.

Источник

Подкожная эмфизема

Подкожная эмфизема возникает при травматических повреждениях легких, реже ‒ трахеи, пищевода, придаточных пазух или носа. Может становиться следствием операций и манипуляций. Иногда имеет нетравматическую этиологию. Проявляется увеличением объема определенной зоны тела, характерным мягким хрустом при пальпации. Причину устанавливают на основании анамнеза, данных осмотра, рентгенографии, КТ, МРТ, эндоскопических исследований. Лечение включает обезболивающие и антибактериальные средства, пункции, блокады, дыхательную гимнастику, операции.

Почему возникает подкожная эмфизема

Травмы грудной клетки

Травматические повреждения органов грудной клетки являются наиболее распространенной причиной развития подкожной эмфиземы. При закрытых травмах воздух проникает в подкожную клетчатку вследствие разрыва легкого. Чаще всего целостность органа нарушается при переломах ребер со смещением, когда острые костные фрагменты нарушают целостность подлежащих тканей.

Реже разрыв легкого возникает без сопутствующей скелетной травмы, вызывается частичным отрывом органа от корня вследствие падения с высоты или интенсивного горизонтального воздействия, например, столкновения автомобилей. На фоне разрыва развивается закрытый пневмоторакс. При ограниченном пневмотораксе подкожное скопление газа незначительное или отсутствует. У пострадавших с тотальной формой патологии возможно распространение воздуха по грудной клетке. Иногда газ переходит с груди на шею и лицо.

Открытый пневмоторакс наблюдается при колотых, колото-резаных, реже огнестрельных ранах легкого. Тяжесть эмфиземы существенно варьируется. Особо опасной формой патологии является клапанный пневмоторакс – состояние, когда воздух поступает в плевральную полость при вдохе, но не выходит из нее при выдохе. Продолжающееся нагнетание газа приводит к прогрессирующему сдавлению легкого, смещению средостения, развитию распространенной подкожной эмфиземы.

Еще одной возможной причиной появления симптома становится торакоабдоминальная травма. Наблюдается тот же механизм выхода воздуха под кожу, что при изолированных повреждениях грудной клетки. Отличительными особенностями являются комплексный характер поражения, высокая вероятность возникновения травматического шока и опасных для жизни осложнений.

Баротравма

Баротравма легких развивается при использовании акваланга, быстром всплытии на поверхность. Из-за резкого повышения давления в легких альвеолы разрываются, воздух выходит в ткани с образованием подкожной эмфиземы в зоне грудной клетки и шеи. Наблюдаются боли в груди, одышка, пенистая мокрота с кровью, синюшность кожи и слизистых. Возможно возникновение пневмоторакса. Существует риск эмболии сосудов головного мозга и сердца.

Травмы лицевого черепа

Перелом орбиты сопровождается западанием глазного яблока, отеком мягких тканей, периорбитальными гематомами. Чаще всего страдает нижняя стенка глазницы в области подглазничного отверстия. Пальпаторно обнаруживается резкая болезненность, локальный мягкий хруст, свидетельствующий о наличии подкожной эмфиземы.

Травмы придаточных пазух проявляются выраженным местным отеком, нарушениями носового дыхания, подкожными кровоизлияниями, ноющей болью в области повреждения, резко усиливающейся при ощупывании. Отмечаются кровянистые выделения из носа. В зоне поражения выявляется эмфизема. После спадания отека становится заметным внешний дефект, обусловленный смещением костной стенки околоносового синуса.

Подкожной эмфиземой также сопровождаются переломы костей носа с разрывом слизистой. Патология характеризуется резкой болью, иногда – хрустом в момент травмы. Наблюдаются носовое кровотечение, быстро нарастающий отек, который позже дополняется синюшностью носа, нижних век. При смещении фрагментов выявляется нарушение формы носа.

Перфорация трахеи и пищевода

Причиной эмфиземы может стать перфорация трахеи инородным телом, случайно попавшим в дыхательную систему (при шалостях у детей, удерживании мелких предметов во рту у взрослых). Патология проявляется удушьем в момент аспирации, надсадным приступообразным кашлем, сочетающимся со слезотечением, рвотой, обильным выделением слюны и носовой слизи, синюшностью лица.

Перфорация пищевода также возникает вследствие попадания мелких острых предметов в полость органа. При проглатывании пациент ощущает боль, сдавление в горле и по ходу пищевода. При нарушении целостности пищеводной стенки отмечаются острые боли, усиливающиеся при глотании, подкожное скопление воздуха, отек мягких тканей шеи. Иногда формируется пневмоторакс.

Ятрогенные осложнения

Незначительная подкожная эмфизема может определяться после лапароскопии, локализуется в жировой ткани вокруг проколов. Причиной является нагнетание углекислого газа в брюшную полость для улучшения визуализации, облегчения движения инструментов. При нагнетании небольшое количество газа может попасть в поверхностные ткани. Состояние не представляет угрозы, самостоятельно исчезает через несколько дней.

Несостоятельность культи бронха развивается в течение 1-3 недель после пульмонэктомии, лоб- или билобэктомии, возникает вследствие несостоятельности швов и, как следствие, попадания воздуха в полость плевры, а жидкости – в трахею и бронхи. Сопровождается лихорадкой, одышкой, болями, кашлем с большим количеством кровянистого отделяемого. Может выявляться подкожная эмфизема в области груди, живота, лица и шеи.

При ИВЛ с высоким давлением на вдохе у пациентов развивается баротравма. Грудная клетка становится бочкообразной. Кожа бледнеет или приобретает цианотичный оттенок, покрывается потом. Пальпаторно определяется «скрип», обусловленный скоплением пузырьков воздуха в подкожной клетчатке. Возможны пневмоторакс, пневмомедиастинум.

Другие причины

В число прочих патологических состояний, сопровождающихся подкожной эмфиземой, входят:

- Спонтанный пневмоторакс. Развивается без видимых причин либо на фоне имеющихся заболеваний легких. Возникает внезапно, сопровождается острыми сжимающими или колющими болями. При тяжелом течении наблюдаются выраженная одышка, обмороки, тахикардия, бледность, акроцианоз, прогрессирующая эмфизема верхней половины тела.

- Медиастинит. Острая форма проявляется загрудинными болями, гипертермией, лихорадкой, ознобами, цианозом кожи, расширением вен шеи, отеком и эмфиземой верхней половины туловища, шеи, лица. Отмечаются тахикардия, аритмия, гипотония, удушье, дисфагия, дисфония.

- Бронхиальный свищ. Симптом выявляется при бронхопульмональных свищах на фоне гнойного плеврита. Дополняется тяжелой одышкой, слабостью, потливостью, интоксикацией, кашлем с выделением большого количества зловонной гнойной мокроты.

Диагностика

Диагностические мероприятия осуществляет врач-пульмонолог. При травматическом генезе симптома требуется участие травматолога, при поражениях лица необходима консультация челюстно-лицевого хирурга. Во время сбора анамнеза специалист выясняет, что происходило в период, предшествующий формированию эмфиземы, выявляет другие жалобы, оценивает динамику развития заболевания. Проводят следующие процедуры:

- Внешний осмотр. О наличии подкожного скопления воздуха свидетельствует неравномерное увеличение объема мягких тканей, иногда создающее впечатление «раздутости». Ощупывание безболезненно, пальпаторно определяется нежный хруст. Возможны отставание половины грудной клетки в акте дыхания, расширение подкожных вен, вынужденное положение больного.

- Рентгенография. При патологиях ОГК обязательно делают обзорный снимок, опционально – прицельный. Возможно обнаружение переломов ребер, гемо- и пневмоторакса, пневмомедиастинума. При травмах лица выполняют рентгенограммы орбиты, костей носа, скуловой кости. Иногда требуется рентгенография черепа для исключения переломов его мозговой части.

- Компьютерная томография. КТ ОГК производится для уточнения характера повреждений, выявления ателектазов, пневмо- и гемоторакса, других патологий, выполняется нативно или с контрастом. Пациентам также могут быть показаны КТ легких или КТ средостения. Для детализации изменений, обнаруженных на рентгенограммах костей лица, могут быть назначены КТ орбиты и другие исследования.

- Магнитно-резонансная томография. МРТ легких информативна при разграничении воспалительных и невоспалительных поражений, изучении легочной ткани, сосудистых структур, лимфатической системы и скоплений жидкости. Выполняется на заключительном этапе обследования в рамках дифференциальной диагностики, планирования торакальных вмешательств.

- Эндоскопические методы. Подозрение на перфорацию пищевода является показанием к эзофагоскопии. Трахеобронхоскопию осуществляют при перфорации трахеи, бронхиальных свищах, других патологиях. В некоторых случаях для уточнения диагноза и проведения лечебных мероприятий необходима торакоскопия.

- Другие методики. Сцинтиграфия рекомендована для оценки капиллярного кровотока и легочной вентиляции, применяется при ателектазах, пневмонии, обструктивных патологиях. Плевральная пункция позволяет установить характер и количество экссудата при плевритах, гемотораксе и гидротораксе.

Лечение

Помощь на догоспитальном этапе

Пострадавшим с открытыми травмами грудной клетки следует наложить плотную повязку на область раны для трансформации открытого пневмоторакса в закрытый. Переломы ребер нужно фиксировать широкой повязкой из полотенца или простыни, накладываемой на грудную клетку во время выдоха. Для облегчения дыхания пациентов транспортируют в полусидячем положении.

Больным с повреждениями лица осуществляют остановку кровотечения. К пораженной зоне прикладывают холод. Если человек находится в сознании, его перевозят, немного наклонив голову вперед, чтобы избежать попадания крови в дыхательные пути. При нарушениях сознания транспортировку рекомендуется проводить в положении лежа на боку. Вправлять отломки категорически запрещается.

Консервативная терапия

Воздух из жировой клетчатки рассасывается самостоятельно, поэтому непосредственно подкожная эмфизема не нуждается в лечении. Терапевтические мероприятия направлены на устранение причины патологии и облегчение состояния больного. Пациентам с травмами ОГК при поступлении проводят обезболивание переломов или вагосимпатическую блокаду. По показаниям осуществляют плевральную пункцию для удаления воздуха или жидкости. Назначают следующие лекарственные препараты:

- Обезболивающие. Анальгин, кеторол и аналоги применяют перорально или парентерально при выраженном болевом синдроме. При интенсивных болях возможно внутримышечное введение наркотических анальгетиков.

- Глюкокортикостероиды. Дексаметазон или преднизолон в таблетках используют для предупреждения развития или уменьшения выраженности воспалительного процесса. Больным с баротравмой медикаменты рекомендованы для устранения ларингоспазма.

- Антибиотики. Препараты необходимы при всех открытых повреждениях, а также при развитии воспалительных и гнойных осложнений. Больным с травмами в первые дни лекарства могут назначаться в профилактических целях.

- Противокашлевые, отхаркивающие. Показаны для уменьшения болей, вызываемых кашлем, облегчения отхождения мокроты, обеспечения полноценного дренирования бронхиального дерева.

Обязательной частью терапии травм и заболеваний ОГК является лечебная физкультура, позволяющая быстро восстановить нормальную работу бронхов и альвеол. Упражнения выполняют с первых дней после поступления. Программу составляют с учетом состояния пациента и выраженности болевого синдрома. Дыхательную гимнастику дополняют массажем грудной клетки.

Хирургическое лечение

С учетом причин развития патологии осуществляются следующие операции:

- Травмы ОГК: ушивание ран, дренирование плевральной полости, торакотомия для ликвидации источника кровотечения при массивном гемотораксе.

- Травмы лица: обработка ран, репозиция костей носа, ринопластика, септопластика, репозиция скуловой кости или скулоглазничного комплекса.

- Перфорации полых органов: трахеотомия, ушивание трахеи, ушивание пищевода с наложением временной гастростомы.

- Бронхиальные свищи: закрытие свища, реампутация культи бронха.

- Баротравма: медиастинотомия при значительном скоплении воздуха в средостении.

Источник