- Чудодейственные источники Чердынского края

- 1. Источник мёртвой воды (село Покча)

- 2. Святой источник Параскевы Пятницы

- 3. Святой источник Николая Чудотворца (пос. Ныроб)

- Термальные источники Перми

- Описание горячих источников в Пермском крае

- Показания

- Противопоказания

- Дополнительные услуги

- Команда Кочующие

- Командный раздел

- Марий Эл

- Татарстан

- Регионы

- Окно в природу

- Блог от Лоцмана

- Последние комментарии

- Популярное содержимое

- За сегодня:

- За всё время:

- Родники и источники Пермского края

Чудодейственные источники Чердынского края

Человек издревле верил в магическую силу воды. Об этом свидетельствуют многочисленные легенды, предания и обряды, дошедшие до наших дней. Особое значение люди всегда придавали воде святых источников.

Чердынский район Пермского края богат чудодейственными источниками. Одни исцеляют душевные недуги, другие – помогают избавиться от болезней глаз, третьи – вылечивают сердечно-сосудистую систему. Но местные жители бережно хранят информацию об их расположении. И не удивительно: к сожалению, осквернение мест поклонения происходит очень часто. Общеизвестны лишь три источника, но каждый из них удивителен по-своему.

1. Источник мёртвой воды (село Покча)

Ещё из сказок мы знаем о существовании живой и мёртвой воды. Считается, что мёртвая вода лечит человеческое тело, а живая вода – душу.

Родник Мёртвой воды располагается на северной окраине села Покча, в семи километрах от города Чердынь.

Фото Павла Распопова

Появление источника относят к древней Чердынской земле, когда он забил — никто точно уж и не вспомнит (и уж тем более никто не скажет, почему вода в нём считается мёртвой), но предание гласит, что в XV веке в этом месте захватчики казнили покчинского князя со всей его семьей — женой и пятью детьми. А на следующий день из земли, пропитавшейся их кровью, забили семь ключиков и потекли семь ручейков, сливающихся в небольшое круглое озерцо. И правда, если присмотреться, то можно увидеть, как на поверхность воды поднимаются пузырьки от семи ключиков — два побольше и 5 – поменьше.

Считается, что мёртвая вода полезна для здоровья, лечит тело, возвращает ему молодость. Пить её постоянно не рекомендуют. Для частого употребления больше подходит так называемая «живая» вода. Ведь даже самое прекрасное тело без души – все равно мертво, а вернуть ему душу, а значит и жизнь, способна только живая вода. Надо сказать, что местные жители с улыбкой смотрят на туристов, которые спрашивают, как найти источник мёртвой воды. Ведь издревле покчинские хозяйки используют воду из родника только для хозяйственных нужд.

Никаких указателей и стендов около Покчинского источника не установлено. Но найти его совсем не сложно – его хорошо видно с дороги, ведущей к посёлку Ныроб.

GPS-координаты Покчинского источника: N 60° 28.000′; E 56° 26.964′.

Фото Павла Распопова

2. Святой источник Параскевы Пятницы

В 6 километрах к северо-западу от села Покча в окрестностях заброшенного села Салтаново бьёт из недр земли ещё один чудодейственный ключик – святой источник Параскевы Пятницы. По письменным документам он известен с начала XVIII столетия. Тогда на месте, где явилась икона святой Параскевы, был возведён храм (к сожалению, сейчас храм в полуразрушенном состоянии).

Полуразрушенный храм в бывшем селе Салтаново. Автор фото — Андрей Бурматов

Надо сказать, что Параскева Пятница особенно почитается на севере Пермского края. Особое отношение к этой святой отразилось и в специфике ее иконографии. Так, на старых северорусских иконах встречается изображение лика святой Параскевы на обороте иконы Божьей Матери, что свидетельствует о равной степени почитания обеих.

К святым источникам Параскевы приносили деньги и бросали в воду, а также детали одежды с больной части тела: рубахи, платки, чулки. Подобные подношения можно встретить и в часовенке возле Салтаново.

В старые времена желающие излечиться приходили к источнику в день 10-ой Пятницы (28 октября), когда отмечался День иконы 10-ой Параскевы Пятницы, или же в 10-ю Пятницу после Пасхи.

Параскева Пятница – покровительница полей и домашних животных, а также хранительница семейного благополучия и счастья, покровительница торговли, домашнего хозяйства, женских забот. Главной особенностью родника Параскевы считается то, что, умывшись в нём, вы можете помочь не только себе, но и тому человеку, о котором думаете в тот момент.

GPS-координаты источника Параскевы Пятницы: N 60° 29.230′; E 56° 21.880′.

Автор фото — Андрей Бурматов

3. Святой источник Николая Чудотворца (пос. Ныроб)

Этот родник находится с правой стороны при въезде в поселок Ныроб (40 км от Чердыни).

Легенда гласит, что в 1619 году на пне в небольшом логу, окруженном вековыми елями, явилась икона Николая Чудотворца, и забил родник. Купцы, проезжавшие с товарами по Печорскому тракту, неоднократно увозили икону в Чердынь, но каждый раз она чудесным образом возвращалась в Ныроб. Тогда в Ныробе для нее построили Никольский храм, а над родником — часовню. По другой версии, во времена гонений на церковь икону прятали в окрестностях родника и поэтому его именуют Никольским.

Автор фото — Наталья Пономарёва

В XVIII — XIX веке икону Николая Чудотворца носили крестным ходом до города Соликамска. В годы революции икона была утеряна, список с нее хранится в Музее истории веры в Чердыни. В период, когда храмы были закрыты, для жителей Ныроба и ближних поселений единственной возможностью собраться для моления оставалось местечко на окраине — возле Никольского родника. Приносили икону Николая Чудотворца, зажигали свечи и женщины, знающие традиционный канон, проводили праздничную службу, которая заканчивалась освящением родниковой воды.

Не так давно воду из источника брали на анализ и выяснилось, что в ней очень большое содержание ионов серебра. Если подобное явление можно как-то объяснить с точки зрения науки, то другая особенность воды в источнике не поддаётся никаким объяснениям: когда набираешь её в кружку, рука леденеет – настолько вода холодная. Но когда пьёшь – она кажется комнатной температуры. Чудеса!

Источник

Термальные источники Перми

Термальный комплекс — это предложение не только для семейного отдыха. Горячие бассейны — это уникальные источники, которые позволяют поправить здоровье, омолодить и улучшить общее состояние организма. В Перми находится термальный источник Акватория (город Протасы), посетив который каждый наберется сил, испытает незабываемые эмоции и удовольствие.

Описание горячих источников в Пермском крае

Термальные бассейны в Протаси используются для восстановления сил. Температура воды 38 градусов, благодаря чему гости могут комфортно купаться не только летом, но и зимой.

Особенности территории и инфраструктуры комплекса

Комплекс расположен в 30 км от г. Перми. Гости останутся довольны современной инфраструктурой, главной достопримечательностью которой является термальный бассейн разной глубины, позволяющий проводить время с детьми.

Говоря о свойствах бассейна, стоит обратить внимание на:

- Объем — 273 квадратных метра;

- Температура — 38 градусов;

- Глубина — до 1,6 м;

- Детские бассейны глубиной 0,5 и 0,7 метра.

Также в районе водохранилища есть русская баня, кафе, батуты для детей.

Состав воды, полезные свойства, показания / противопоказания для использования в бассейнах с теплой водой

Вода в бассейнах Aquatorium поступает из термальных источников, температура которых достигает минимум 38 градусов по Цельсию. В состав воды входят бикарбонат, сульфат, хлорид, натрий и другие минералы, положительно влияющие на здоровье человека, кожу и волосы.

Помимо бассейнов, в оздоровительном центре есть небольшие бассейны с гидромассажем. Этот вид физиотерапевтического лечения достаточно эффективен, потому что, помимо физического давления, суставы поглощают давление воды, что, в свою очередь, снимает боль, хроническую усталость и любое мышечное напряжение.

Гидромассаж — отличный помощник в случае:

- Снижение иммунитета в результате травм;

- Болезни костно-мышечной системы;

- Сексуальная дисфункция;

- Расстройства желудка, кишечные расстройства;

- Плохое кровообращение;

- Ожирение.

Благодаря разному составу микроэлементов, определенным свойствам джакузи после погружения можно войти в состояние невесомости — снижается вес тела, а значит, расслабляются мышцы, снижается давление во всех областях тела. Простое пребывание в горячей ванне успокаивает больные суставы, а давление струи помогает ускорить кровообращение. Присутствие в воде азота и кремниевой кислоты помогает смягчить, очистить, высушить кожу и привести в тонус ткани. Не следует забывать, что термальные воды улучшают эмоциональное состояние, стимулируя нервную систему.

Показания

Термальные источники поддерживают кожу лица и шеи, предотвращают преждевременное провисание и провисание кожи тела, предотвращают развитие хронических заболеваний, поражающих кожу всего тела. Врачи рекомендуют индивидуальные термальные ванны при псориазе, но не во время обострения. Они также полезны при экземе, нейродермите и дерматозах всех типов.

Использование горячих бассейнов и их сочетание с русской баней может повысить эффективность. Получается своеобразный контрастный душ, улучшающий работу кровеносной системы. Чтобы нормализовать пульс, купель нужно брать сразу после того, как посетитель выйдет из ванны.

При посещении бани человек теряет много жидкости из-за потоотделения, тем самым выводя токсины, радионуклиды, накопившиеся в организме за долгие годы.

Противопоказания

Не все могут получить пользу от гидротерапии, вам следует воздержаться от нее, если вы попадаете в следующие категории:

- Нарушение кровообращения 1-Б стадии.

- Восприимчивость к динамическим нарушениям коронарного кровообращения.

- Инфаркт миокарда — в этом случае гидротерапия запрещена минимум на 1 год.

- Повышенное артериальное давление 3-B степени.

- Тяжелая ангина.

- Туберкулез, склонность к кровотечениям, тромбозы, воспалительные процессы.

- Кожные инфекции.

- Эпилепсия.

- Наркотики, интоксикация.

Дополнительные услуги

Представленный комплекс предоставляет множество других услуг по максимуму.преимущества и комфорт отдыхающих. Например, русская баня позволяет очистить кожу от бактерий. После посещения сауны девушки кожа становится мягкой и нежной. Рядом с купальным комплексом установлена крестильная купель, на которой изображена бочка с холодной водой, позволяющая остыть после сильной жары, а также тонизировать тело благодаря резкой смене температуры.

Даже самые маленькие гости могут оставаться под контролем в детской комнате. Администрация комплекса «Акватория» продумала все, позаботившись об интересах детей — на территории оборудованы не только неглубокие детские бассейны, но и специальные игровые комнаты, батуты.

- Правила посещения: что нужно знать туристам, планируя посещение термального комплекса «Акватория» в Перми?

- Каждому туристу для комфортного пребывания в Акватории перед отъездом необходимо позаботиться о следующем в сумке:

- Купальники и плавки;

- Шорты;

- Банные принадлежности;

- Полотенца;

Подгузники для младенцев;

- Жилет для плавания для детей до 10 лет.

- Мы также рекомендуем вам взять с собой дополнительные предметы, такие как:

- Шапочки для купания;

- Халат и расческа;

Шапочка для купания.

Адрес, телефон, официальный сайт Терм Акватория, как добраться до источников.

Более подробную информацию о ценах и услугах можно получить на официальном сайте комплекса: Akvaterm59.ru, по телефону +7 (342) 200-85-55 связаться с администрацией для уточнения деталей и бронирования номеров.

Источник

Команда Кочующие

Командный раздел

Марий Эл

Татарстан

Регионы

Окно в природу

Блог от Лоцмана

Последние комментарии

- интересный случай

1 день 47 минут назад - Рыбка там водится гальян

1 день 10 часов назад - Круто

1 день 18 часов назад - акция по восстановлению леса

2 дня 19 часов назад - Книга марийских свадебных песен

4 дня 33 минуты назад - Свияжский рудник

4 дня 1 час назад - Есть, что-то не нормальное.

5 дней 13 часов назад - про Рудник

6 дней 21 час назад - Возможно поедем не туда —

1 неделя 1 день назад - обновление статьи

1 неделя 2 дня назад

Популярное содержимое

За сегодня:

За всё время:

Родники и источники Пермского края

В Пермском крае во множестве сохранились храмы, которые стоят на русской земле не одну сотню лет. Есть немало и святых источников, окунуться в священные воды которых едут люди со всей России.

Очень популярен в народе святой водопад “Плакун”. Имеет он и другие названия: Ильинский источник либо “Камень-плакун”. А освещен святой источник был в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».

Чудесным образом явилась икона в конце XVII в. одному мальчику-татарину. Увидел он ее в воде, достал образ и принес в близлежащий мужской монастырь. Став взрослым, татарин принял православную веру и стал монахом. Когда монах отошел в мир иной, рядом с пещерой, где он жил, забил источник с прохладной живительной водой. Название “Плакун” дали этому источнику неслучайно. Если смотреть на него с берега реки, то мы увидим два ручейка, сливающиеся в один и разбивающиеся о скалы на тысячи мелких брызг, напоминающих слезы.

В поселке Ныроб Чердынского района находится Свято-Никольский источник. По преданию открыт он был в 1619 году, когда на окраине села чудесным образом была явлена икона святителя Николая Чудотворца на пне. Вдруг рядом забил источник с целебной водой. Неоднократно икону увозили из этих мест, но она всегда возвращалась назад. Тогда решено было построить Никольский храм, а рядом со святым источником возвели часовню.

На территории Пермского края есть еще немало святых источников в честь святителя Николая Чудотворца, особо почитаем и любим он пермяками. Так, в самом городе Пермь находится известный Бахаревский Богородице-Казанский Серафимо-Алексеевский женский монастырь. В его окрестностях находится четыре источника: Покрова Пресвятой Богородицы, святителя Николая Чудотворца, преподобного Серафима Саровского и Казанской иконы Божией Матери. Здесь можно не только набрать святой воды, но и окунуться в целебные воды святого источника. Над купелью в честь Казанской иконы Божией Матери установлена часовня.

В деревне Салтаново Чердынского района распложен святой источник великомученицы Параскевы Пятницы. Расположен источник рядом с храмом.

Есть в Пермском крае и совсем особое удивительное место – село Успенка, тесно связанное с именем святого Трифона, архимандрита Вятского. Преподобный жил в этих краях, подвизаясь в трудах и молитве. В селе есть уникальная часовня Трифона Вятского, распложенная на утесе, с которого, по преданию, был сброшен святой. По преданию и сам святой источник стал чудотворным по молитвам архимандрита Трифона, ведь он был наделен от Господа многочисленными духовными дарами: мог исцелять людей, обращать в христианство язычников, живших здесь вогулов и остяков. Главной целью своей жизни архимандрит считал обращение заблудших душ ко Христу. И сегодня к его источнику приходят многочисленные паломники, местные жители, туристы, дабы услышать духовные заветы старца и постараться следовать им.

Еще один источник в честь св. Трифона Вятского расположен недалеко от села Нижние Муллы. По преданию святой жил здесь в пещерах, где свершил многие подвиги. Легенда гласит, что стояла тут огромная ель – место поклонения язычников. И тогда преподобный решил срубить это дерево. Срубив дерево, старец сжег его вместе с приношениями. Тогда язычники решили отомстить ему, они неоднократно пытались выследить и убить старца. Но Божьим промыслом он оставался цел и невредим. Сегодня источник нуждается в обустройстве, над ним установлен лишь деревянный сруб, покосившийся от времени.

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Гидрогеологические памятники

Ларевские источники и озера (3)

Березовский источник (9)

Пыдольский источник и озеро Кочь (5)

Усольские источники и

Людмилинская скважина (4)

Кизеловские шахтные воды (7)

Голубое озеро (2)

Водопад Плакун (1)

Ключевские источники (6)

Петропавловский родник (8)

В истории изучения подземных вод можно выделить два этапа: дореволюционный и послереволюционный.

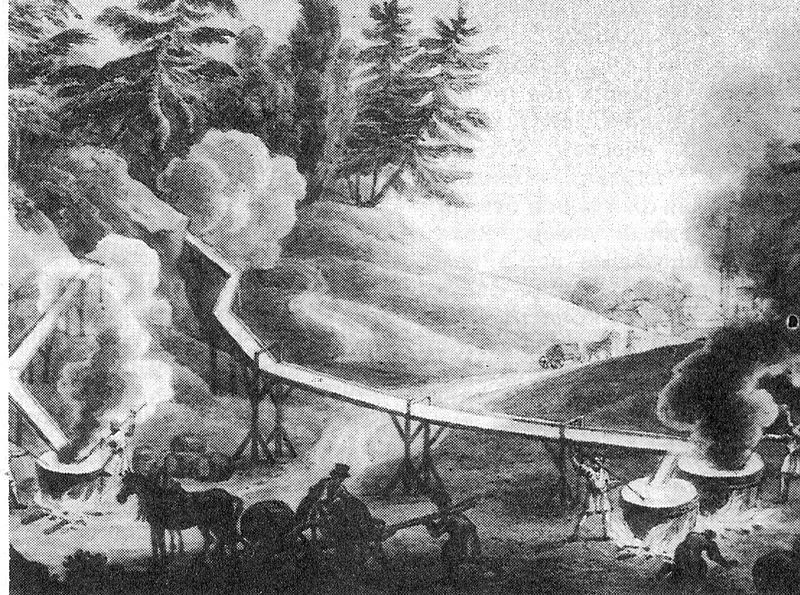

В дореволюционный изучение подземных вод велось в незначительном объеме. По направленности исследований этот этап можно разделить на два периода: период интенсивного развития солеварения в Прикамье и период академических экспедиций и начала исследования минеральных вод. Период интенсивного солеварения в Прикамье начинается с 1558 г., когда Иван Грозный подарил Григорию Строганову земли севернее устья р. Чусовой, по обе стороны р. Камы. Заполучив огромные владения, Строгановы становятся крупными солепромышленниками в Прикамье. Однако соль начали вываривать в Прикамье с XIII в., а выходы минеральных источников использовались человеком еще в V—VI вв., судя по археологическим находкам в районе курорта «Ключи» и в осыпи р. Иргины около д. Шестаково (в 5—6 км от с. Ключи), а также по наличию стоянок древнего человека возле солевых источников у с. Вильгорт Чердынского района.

С целью изучения естественных ресурсов страны в 1768 г. были организованы академические экспедиции (1768—1774). Они ознаменовали начало нового периода. Но первые литературные сведения о наличии минеральных вод на территории Пермского края относятся к 1703 г., когда верхотурский воевода Алексей Калитин сообщил в Москву о наличии у с. Златоустовского (с. Большие Ключи) серных источников.

На Урале исследования проводили И. И. Лепехин (1768—1772), П. С. Паллас (1768—1773), И. П. Фальк (1768—1774) и др. В результате этих экспедиций был собран фактический материал не только по минеральным водам, но и по полезным ископаемым в целом. С целью обобщения этого материала в 1882 г. был создан Геологический комитет.

Но исследование минеральных вод сводилось в основном к описанию естественных выходов источников, а использование — к организации солеварения.

С началом ХХ в. проводится специальное детальное исследование минеральных вод в районе с. Ключи (И. К. Знаменский), описание прочих минеральных источников (В. А. Весновский), изучение подземных вод во время геологических изысканий, предшествовавших строительству железных дорог и заводов. В это время появляются работы, посвященные рассолам Соликамского и Чердынского районов.

Послереволюционный этап характеризуется существенным расширением масштаба гидрогеологических исследований. Одним из основных событий восстановительного периода (1917—1925) стал I Всероссийский гидрологический съезд, созванный в 1924 г. и определивший основные задачи в исследовании подземных вод.

Широкий размах гидрогеологические работы приняли в 1926—1941 гг. Особое значение придавалось изучению гидрогеологических условий Верхнекамского месторождения солей (П. И. Преображенский, А. А. Иванов) и Кизеловского каменноугольного бассейна (Н. А. Алексеева). Открытие промышленной нефти в Пермском крае (пос. Верхнечусовские Городки, г. Краснокамск) обусловило изучение вод глубокозалегающих горизонтов (девона, карбона), а также их влияние на воды неглубоких горизонтов (А. А. Варов, В. А. Сулин).

В этот период велись работы по водоснабжению населенных пунктов, обеспечению водой нужд сельского хозяйства и промышленности, по изучению (А. П. Шушаков), поиску и районированию минеральных вод (Н. И. Толстихин, А. М. Овчинников), по исследованию подземных вод при изучении карстовых процессов, проведении геологического картирования и специальных инженерно-геологических изысканий в связи со строительством Камской и Соликамской ГЭС. Много внимания уделялось определению перспектив развития и бальнеологических возможностей курортов Урала (А. М. Аминев, В. К. Модестов).

В годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы в результате геологических съемок, разведочных работ, бурения скважин для водоснабжения, проведения работ, связанных с нефтяной гидрогеологией (Н. К. Игнатович), и других исследований накоплен значительный материал о подземных водах, что послужило основанием для составления кадастра подземных вод и различных сводок. При Академии наук СССР был создан Центр теоретической гидрогеологии — Лаборатория гидрогеологических проблем. Появляются крупные сводные отчеты по подземным и минеральным водам Урала в целом и Пермского края в частности. В 40—50-е гг ХХ в. началось систематическое изучение минеральных сероводородных, йодобромных лечебных и промышленных вод (В. М. Куканов, В. И. Вещезеров и Б. М. Козлов). В годы войны на базе рассолов, полученных при бурении поисковых скважин на нефть на Оверятской структуре, строился йодобромный завод.

Всестороннее исследование подземных вод с постоянным совершенствованием методики работ началось с 1954 г., в это время с большим размахом стали проводиться геолого-поисковые и научно-исследовательские работы на нефть, газ и другие полезные ископаемые. Активно велось изучение минеральных (И. Н. Шестов, А. В. Шурубор) и карстовых вод (Г. А. Максимович, К. А. Горбунова). Продолжались гидрогеологические исследования, связанные с изучением и освоением Верхнекамского соленосного (Г. В. Бельтюков, А. Е. Ходьков) и Кизеловского каменноугольного (И. А. Печёркин) бассейнов и нефтяных месторождений (А. Л. Балдина).

Благодаря детальному исследованию микроэлементного состава подземных вод получили развитие гидрохимические методы поисков полезных ископаемых (А. М. Кропачев, А. А. Оборин).

Велись гидрогеологические работы поискового и разведочного характера, а также касающиеся вопросов водоснабжения сельского хозяйства, обеспечения питьевой водой городов и поселков за счет подземных вод, работы по определению ресурсов подземных вод, решению проблем по выявлению их загрязнения и обеспечению охраны (К. А. Горбунова), по изучению влияния тектонических структур на формирование подземного стока (Г. К. Михайлов). В 1963 г. создана Пермская режимная гидрогеологическая станция для ведения мониторинга подземных вод. В 1959—1964 гг. выполнены гидрогеологические съемки масштаба 1 : 500 000 (Л. А. Шимановский, И. А. Шимановская, Г. К. Михайлов, Е. А. Бобров, А. М. Оскотский, Т. Н. Беляев и др.).

На основании результатов этих исследований, проводимых в период с 1954 по 1973 г., были получены и обобщены сведения о закономерностях распространения, условиях залегания, ресурсах и химическом составе подземных вод, разработана гидро-стратиграфия разреза и составлены гидрогеологические карты масштаба 1 : 500 000.

В 1965—1992 гг. территория края, кроме крайних северо-западных и восточных горных районов, покрывается государственной гидрогеологической съемкой масштаба 1 : 200 000 (В. М. Крутов, В. И. Мошковский, Е. А. Бобров, Е. А. Иконников, В. А. Поповцев, А. В. Ревин, В. П. Куликов и др.). В ходе съемочных работ пробурено около 1000 гидрогеологических скважин с полным отбором керна и осуществлением геофизических исследований, обследовано более 9000 родников. Уточнены и детализированы ранее известные комплексы и горизонты, выделены новые гидрогеологические подразделения, закартировано более 300 водообильных зон, выделены и охарактеризованы ранее неизвестные минеральные лечебно-столовые и лечебные питьевые подземные воды.

В этот период составляются карты масштаба 1 : 200 000, серия карт масштаба 1 : 500 000 — 1 : 1 500 000, полистная гидрогеологическая карта масштаба 1 : 500 000 восточной окраины Восточно-Русского сложного бассейна пластовых вод (Е. А. Иконников, Л. В. Алек-сеева), разрабатывается новая легенда гидрогеологической карты масштаба 1 : 500 000, составленной для равнинной части края и дополненной в 1998 г. картой горной части территории.

Выполнены поисково-разведочные работы для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения многих городов края (Г. П. Верхоланцев, А. М. Оскотский, В. И. Мошковский, Г. С. Гуслякова, А. Е. Крутова и др.), работы по контролю за охраной подземных вод от истощения и загрязнения (Р. В. Кипенко, М. И. Кузнецова и др.); получен фактический материал в ходе изысканий при проектировании водохранилищ (Д. Г. Зилинг, Р. Б. Крапивнер, Е. И. Варварина, Л. В. Мигунов и др.). В связи с интенсивной разведкой и разработкой нефтяных месторождений проведены исследования, посвященные охране окружающей среды от загрязнения; изучены подземные воды глубоких горизонтов (И. Н. Шестов, А. В. Шурубор, Г. К. Михайлов, Ю. А. Яковлев и др.), оценены эксплуатационные запасы и естественные ресурсы пресных подземных вод (А. Е. Крутова, Г. П. Верхоланцев, В. А. Всеволожский, Б. А. Шмагин).

В изучении подземных вод Пермского края велика роль Уральской школы гидрогеологов, основанной профессором Пермского государственного университета Георгием Алексеевичем Максимовичем.

Родник, святой источник преподобного Серафима Саровского у села Тараканово

Почитаемый родник находится в красивом месте, у села Тараканово Большесосновского района Пермского края. В народе верят, что святой источник находится под особым покровительством Серафима Саровского. Именно поэтому, ежегодно, 1 августа, в празднество обретения мощей преподобного Серафима Саровского, сюда спешат на поклон верующие, многие из них идут и едут в надежде получить исцеление от своих недугов, болезней и немощей. Ключ одно из мест паломничества православных, не только местных, он становится известен на весь край.

Согласно народному преданию у источника, несколько раз, было явление образа Пресвятой Богородицы. Вода всегда считалась целебной, и каждый случай исцеления, людская молва, разносила широко окрест.

Где находится. Как добраться:

если ехать от села Большая Соснова в сторону Оханска, то проехав село Тараканово, через пару километров будет поворот налево, на грунтовую дорогу. Там будут небольшие указатели, которые приведут Вас к живоносному ключику. Зимой доехать к источнику не получится и от дороги Соснова-Оханск придется идти пешком по тропинке, около километра, потому лучшая обувь для прогулки валенки.

Координаты: N57°42’49.27″ E54°49’17.78″

Родник в урочище Кайдалы близ Оханска

Еще один родник к которому не зарастает народная тропа находится за городом Оханск, среди высоких елей, в урочище «Кайдалы». Вода в источнике вкусна и прохладна и привлекает к себе не только летом, но и зимой.

Родник Мёртвой воды

На территории Чердынского района Пермского края есть два источника: один живой, а другой мертвой воды. Мертвая вода лечит человеческое тело, а живая вода — душу. Мертвая вода, набранная в любой сосуд, не испортится, сколько бы не простояла. Живой родник, или, многим, он известен, как святой источник Николая Чудотворца, расположен в поселке Ныроб, а ключ с мертвой водой в селе Покча.

Село Покча расположено в семи километрах от города Чердынь. На северной окраине села из недр земли выбивают десятки родников кристально чистой воды с великолепным вкусом. Самый известный — Мертвый родник.

Его появление относят к древней Чердынской земле, когда он забил — никто точно уж и не вспомнит, но предание гласит, что в XV веке в месте захватчики казнили покчинского князя со всеёй его семьей — женой и пятью детками и на следующий день из земли пропитавшейся их кровью забили семь ключиков и потекли семь ручейков, сливающихся в небольшое круглое озерцо. и вправду если присмотреться, то можно увидеть, как на поверхность воды поднимаются пузырьки от семи ключиков — две побольше и пять — поменьше.

Покчинские хозяйки активно используют воду родника в быту — полощут белье и солят огурцы. Летом в ручье купаются ребятишки, да и зимой, иногда, находятся охотники позакаляться. Мертвая вода полезна для здоровья, лечит тело, возвращает ему молодость, придает коже сияние. Не рекомендуют её пить постоянно, а лучше живую воду. Ведь даже самое прекрасное тело без души – все равно мертво, а вернуть ему душу, а значит и жизнь способна только живая вода.

Где находится, как добраться:

ЛАЗАРЕВСКИЕ ИСТОЧНИКИ И ОЗЕРА

Ларевские источники и озера

(проявления высокоминерализованных вод и грязей)

Расположение: Чердынский район

Тип памятника: Гдрогеологический

Краткая характеристика: Грязевый солонец, соленые источники и озера

О соленых источниках в долине р. Ларевки местному населению было известно еще в конце XIX в. В литературе они впервые упоминаются у Е. Н. Короткова (1915), А. П. Шушакова (1926), Г. А. Максимовича (1947), С. М. Орлянкина (1941) и др.

Гидрохимическими исследованиями, проведенными Кунгурской геологоразведочной партией, было установлено несколько групп соленых источников и соленых озер.

Ларевские источники расположены в нижнем течении р. Нижней Еловки, на левом берегу, в 800 м от устья, или в 2,5 км юговосточнее д. Ларевки.

Соленые источники распространены в местечке, называемом местным населением Марьевой поймой. Здесь на площади около 8 га развит заболоченный солонец, представленный черной вязкой грязью с выцветами соли на поверхности и с резким запахом сероводорода. Поверхность солонца покрыта корочкой грязно-бурого цвета с трещинами усыхания.

По краям голого солонца развита типичная бурная растительность, сопровождающая соленые источники (хвощи, камыши, осоки и др.).

Выход источников представлен небольшими грифончиками, просачивающимися через иловатую грязь. Вода нескольких небольших источников постепенно сливается и образует небольшой ручей с дебитом 1,5—3 л/сек, который впадает в речку Нижняя Еловка. Здесь же, у русла речки Нижняя Еловка, наблюдается несколько выходов соленых вод.

Вода источников, вытекающих из солонца, мутная, со слабым запахом сероводорода, горьковато-соленого вкуса. По химическому составу она относится к группе высокоминерализованных вод хлоридно-натриевой гидрохимической фации:

М17,6 Cl 87 SO4 12

Спектральным анализом в воде обнаружены значительное содержание стронция (5,2 мг/л), а также бор и литий. Источник не каптирован. Местное население в годы Гражданской войны из воды источника получало поваренную соль.

Источником за одну секунду при дебите в 3 л/сек выносится 0,0528 кг солей, за час — 190,1 кг, за сутки — 4562,4 кг и за год — 1665 тонн.

Химический состав вод здесь зависит от выщелачивания соляной залежи, развитой среди кунгурских отложений.

Грязь около источника черного цвета с синеватым оттенком, жирная на ощупь, со слабым запахом сероводорода. Она очень вязкая, липкая, с небольшим количеством посторонних механических примесей. По словам местных жителей, она использовалась при лечении ревматизма.

Площадь, занимаемая грязью, свыше 0,8 га. Мощность слоя грязи более 1,5 м. Очевидно, ее запасы колоссальны.

Вблизи от Ларевского источника, к северо-западу от него, среди заболоченной низины, покрытой редким осиновым перелеском, находится группа соленых озер.

Озеро № 1 — самое западное из группы, расположено в 350 м к северо-западу от источника. Длина озера 82 м, ширина 24 м, глубина около 1,5 м. Дно озера вязкое, очень топкое, грязевое.

Озеро № 1 соединяется с озером № 2 неглубокой болотистой протокой с очень слабым течением. Озеро питается за счет восходящих соленых источников. Около их выхода на дне заметны небольшие пологие воронкообразные углубления.

Вода озера прозрачная, соленая, со слабым запахом сероводорода. По химическому составу она относится к группе среднеминерализованных вод хлоридно-натриевой гидрохимической фации:

М7,7 Cl 89 SO4 10

Спектральным анализом в ней обнаружены повышенное содержание стронция (0,7 мг/л), лития и следы бора.

Озеро № 2 расположено в 30 м к северу от озера № 1 и в 300 м к северо-западу от Ларевского источника. Оно имеет неправильную овальную форму с изрезанной береговой линией. Диаметр озера 45—50 м, глубина 1,5—2 м. Дно вязкое, грязевое. Вода озера солоноватая на вкус, со слабым запахом сероводорода.

Озеро № 3 расположено в 50 м к западу от Ларевского источника. Оно имеет неправильную вытянутую форму. Длина озера 70 м, ширина 30—40 м. Берега озера очень топкие, заросшие травой. На южной окраине озера — топкий грязевый голый солонец. Вода озера прозрачная, соленая, со слабым запахом сероводорода.

Питание всех озер осуществляется за счет разгрузки трещинно-карстовых вод гипсовосоляного карста и атмосферных осадков.

Родник, святой источник Николая Чудотворца

Село Романово одно из старейших поселений Пермского края, первые письменные упоминания о нем, были в проведенной Яхонтовым В. первой переписи населения Великой Перми в 1579 году. Две святыни известны на всю округу и не только, местночтимая чудотворная икона Казанская Божией Матери в храме в честь Сретения Господня построенного в 1879 году и святой Никольский источник. Согласно преданию один крестьянин обнаруживший бьющий ключом источник наклонившись к нему увидел вместо своего отражения образ Николая Чудотворца. С тех пор родник освятили в честь великого угодника Божия.

Существует еще одно предание по которому заболевшей великой княгине Елисавете Феодоровне приснился сон в котором было видение, после которого она отправилась в паломническую поездку по святым местам Урала. В 1914 году великая княгиня побывав в Перми, на Белой горе, в Серафимо-Алексеевском скиту и в Верхотурье, окунулась в водах святого Никольского источника близ села Романово и получила исцеление от своей болезни (за четыре года до ее мученической кончины).

Святой источник расположен в 140 километрах от Перми и примерно в 5 километрах от села Романово.

Березовский источник

(выход радоновых вод)

Расположение: Чердынский район

Тип памятника: Гидрогеологический

Краткая характеристика: Радиоактивные воды

Статус: Березовый камень — ландшафтный памятник природы регионального значения (по реш. Перм. облисполкома от 12.12.91 №285)

Этот источник как минеральный впервые описан в работе С. М. Орлянкина (1941), затем Г. А. Максимовича (1947), И. Э. Залкинда, А. А. Оборина, И. Н. Шестова (1963) и др.

Он расположен в 5,5 км от устья р. Березовой на левом ее берегу, у западной окраины д. Верхней Березовой. Источник выходит непосредственно в русле реки из небольшого воронкообразного заливчика диаметром 4 м.

Дебит источника, ввиду того что он выходит непосредственно в русле р. Березовой, точно определить почти невозможно. Поплавковым способом он определен до 100 л/сек (Шестов, 1967).

Местному населению источник известен под названием «Талица», так как вода в нем имеет повышенную температуру (13,5°С, одинаковую зимой и летом) и не замерзает даже в сильные морозы.

Вода источника выделяется полосой слабо-голубоватого цвета (длиной около 30 м) на более темном фоне речной воды. Источник сильно газирует, отчего вода в месте выхода «кипит» и поверхность его периодически вспучивается, и от места интенсивного выброса газов расходятся кольцевые волны.

Выделение газа спорадическое. Период пульсации отдельных грифонов 5—8 сек с перерывом 3—5 сек. Примерный дебит газа — 6—8 л/сек. Поверхность источника никогда не бывает спокойной. Состав газа, как и температура воды источника, постоянный на протяжении многих лет: азот и редкие газы — 97,1%, cероводород и СО2 — 0,2% и кислород — 2,7%.

Вода имеет специфический солоноватый привкус. По химическому составу она относится к слабоминерализованной группе хлоридно-натриевой гидрохимической фации:

М1,2 Cl 75 HCO320

В воде установлено повышенное содержание бора, лития, мышьяка, а также радия (1,7×10-11 г/л) и радона (до 500 ед. Махе). Выход источника приурочен к зоне тектонического контакта каменноугольных карбонатных и нижнепермских песчано-глинистых отложений. Каменноугольные породы представлены мощной толщей толстослоистых и массивных органогенных известняков, смятых в складки, трещиноватых и закарстованных. Ими образованы живописные мысообразные скалы под названием «Березовый Камень», представляющие собой четыре гребня на возвышенном, поросшем густым хвойным лесом, правом берегу р. Березовой. Скалы достигают высоты 75 м и повышаются вниз по течению. Здесь широко развиты также карстовые формы рельефа. Склон обнажения рассечен неглубокими логами. На высоте 20 м от уреза воды расположена карстовая арка шириной 5,5 м, высотой 2 м (По реке Березовой, 2004).

Повышенная минерализация воды в Березовском источнике, радиоактивность, температура и азотный газовый состав указывают на его связь с тектоническим разломом. По содержанию радия и радона воды источника близки к водам известных курортов (Цхалтубо, Джеты-Огуз, Пятигорск, Багирсахский), выходы минеральных вод которых приурочены к тектоническим зонам.

Несколько же пониженная температура воды Березовского источника, в сравнении с этими же водами, может быть объяснена смешением вод источника с подрусловым потоком трещинно-карстовых вод р. Березовой.

Радоновые воды зон тектонических разломов открыты в долине р. Березовой в 1959 г. Выходы их расположены у уреза воды в непосредственной близости от тектонических разломов, простирающихся вдоль западного склона Урала

Родник, святой источник святителя Николая Мирликийского деревня Белая Гора

Родник, освященный в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, расположен на территории Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря, в деревне Белая Гора Кунгурского района Пермского края.

Святой источник выбивает на склоне горы, хорошо обустроен, 18 января 2011 года и.о. наместника монастыря иеромонах Дорофей /Гильмияров/ освятил вновь построенную надкладезную часовню и источник, купальня с купелью построена у пруда в 2013 году. Святой источник неоднократно обустраивали и перестраивали. До разрушения обители, в годы богоборчества при советской власти, здесь же располагался Святой источник с купальней. Тысячи паломников приходили сюда и окунались в целебных водах Святой купели.

Это удивительное святое место, или как его ещё называют «Уральский Афон» — одно из ключевых достопримечательностей Пермского края, центр паломничества и туризма. Монастырь расположен в 120 км к юго-западу от Перми, на вершине Белой горы, на высоте 453 метра над уровнем моря.

Ежегодно количество паломников в это святое место увеличивается.

Где находится, как добраться:

Адрес: 617442, Пермский край, Кунгурский район, деревня Белая Гора, Белогорский Свято-Николаевский православно-миссионерский мужской монастырь

Телефон: (34271) 5-75-34, 5-73-18, 5-75-35, 8-902-799-47-45, 8-901-95-428-84

Координаты: 57°23’27.5″N 56°13’47.9″E

Пыдолский источник и грязи озера Кочь

(проявления сероводородных вод и грязей)

Расположение: Чердынский район

Тип памятника: Гидрогеологический

Краткая характеристика: Сероводородные воды и грязи

Пыдолский источник упоминается в работах В. Н. Поносова (1941), Н. Д. Буданова (1945), Г. А. Максимовича (1947) и др. Это самый мощный в нашем крае сероводородный источник с дебитом более 100 л/сек.

Источник расположен в 8 км к северо-западу от д. Кубари, на левом берегу речки Пыдол, правого притока р. Пильвы, впадающей в р. Каму. Здесь, в 5 км от устья р. Пыдол, в болотистой низине поймы реки, в глухом труднопроходимом лесу, в 50 м от берега реки, выходят мощные сероводородные источники, дающие начало небольшой речке Усолке.

В устье источника располагается деревянная труба диаметром 28 см, поставленная в 20-х гг. прошлого столетия Д. А. Ярославцевым, уроженцем д. Кубари. В 10 м от трубы находится глубокая понора, напоминающая карстовый колодец, хорошо просматриваемая на глубину до 6—7 м, по которой также поднимается мощный поток сероводородной воды.

Вода источника прозрачная, в поноре — с голубоватым оттенком. Температура воды +2°С при температуре воздуха +14°С. На вкус вода пресная, с сильным запахом сероводорода, который улавливается на удалении 70—80 м от источника. Вдоль всего русла речки Усолки, на дне, гальках и траве,— многочисленные белые налеты серы (баренжима). Длина речки Усолки (от трубы до устья) 56 м. Дебит ее около 40—50 л/сек. Вода источника относится к группе слабоминерализованных вод сульфатно-кальциево-гидрокарбонатной гидрохимической фации: М2,0 = (SO4 86 НСО3 14) / (Ca 79 Mg 18).

По сравнению с другими сероводородными источниками, в воде Пыдолского источника сероводорода содержится более 100 мг/л. Спектральным анализом в воде обнаружены стронций, бор, литий и следы мышьяка.

Г. А. Дадонов (1915), описывая этот район, указывает, что во многих местах по берегам р. Пильвы достаточно воткнуть весло в прибрежный ил, как сильный запах сероводорода заставляет покинуть негостеприимный берег. Долина р. Пильвы является мощной зоной разгрузки подземных вод. Разгрузка трещинно-карстовых вод сульфатно-кальциевого состава широко распространена в районе с. Лекмартово.

Описанный выше источник неоднократно упоминается в литературе. Некоторые авторы воды этого источника относят к соленым и указывают, что из воды источника вываривалась соль, однако местное население этих сведений не подтверждает. Во всяком случае, до середины XIX в. никакого солеварения здесь не было.

В долине р. Пильвы у д. Ивановской расположено карстовое озеро Кочь длиной около 250 м и шириной 35—40 м, имеющее подковообразную форму. Фактически это подпруженный карстовый источник с сероводородной сульфатно-кальциевой водой, на котором работала небольшая мельница. Вода этого озера имеет голубоватый цвет, слабый запах сероводорода и минерализацию 2,2 г/л.

Дно озера вязкое, покрыто тонкой илистой грязью буровато-серого цвета. Озеро Кочь, вероятно, является самым крупным скоплением грязи на территории Пермского края.

Удельный вес грязи равен 1,189. В грязи содержится 36—42 мг/л сероводорода и 690—725,8 мг/л карбонатной углекислоты. Содержание же органической углекислоты достигает 4752 мг/л, что указывает на активные процессы разложения органических веществ. В водной вытяжке (1) преобладают ионы гидрокарбоната, сульфата, кальция и натрия, а выжимка (2) относится к сульфатно-гидрокарбонатно-хлоридно-кальциевой гидрохимической фации и к маломинерализованной группе.

В механическом составе грязи преобладают тонкодисперсные иловатые частицы: фракции > 0,25 мм содержится 2,35%, 0,25—0,05 мм — 21,48%, 0,05—0,01 мм — 7,11%, 0,01—0,005 мм — 52,6%, 0,005—0,001 мм — 7,6% и 150 г/л). Воды с минерализацией менее 2 г/л считаются минеральными лишь при наличии в них специфических компонентов и свойств, обусловливающих их биологическое или фармакологическое

В минеральных водах обнаружено более 50 элементов, но основной их ионно-солевой состав характеризуется по шести преобладающим анионам и катионам: гидрокарбоната НСО3-, сульфата SO42-, хлора Сl-, кальция Са2+, натрия Nа+, магния Мg2+, из которых и состоит основная масса растворенных веществ природных вод.

В классификации В. В. Иванова и Г. А. Невраева выделяется семь групп вод:

без «специфических»компонентов и свойств;

углекислые (СО2>0,5 г/л);

сероводородные (Н2S>10 мг/л)

железистые (Fe>20 мг/л), мышьяковистые (Аs>0,7 мг/л) и «полиметальные»;

бромные (Br>25 мг/л), йодные (I>5 мг/л), борные (Н3ВО3>35 мг/л) и с повышенным содержанием органических веществ;

радоновые (>14 ед. Махе);

кремнистые (Н2SiО3+НSiО3->50 мг/л).

По анионному составу лечебные воды подразделены на классы (всего 9), а по катионному — на подклассы. В результате сочетания групп и классов выделяются разнообразные типы вод.

На территории Пермского края из всех типов минеральных вод нет геологических предпосылок для поисков углекислых, мышьяковистых и кремнистых вод, так как они приурочены к зонам развития крупных тектонических движений и молодой вулканической деятельности.

Для данного региона характерны следующие типы минеральных вод:

1. По солевому составу: хлоридно-натриевые, сульфатно-кальциевые (гипсовые), сульфатно-натриевые (глауберовые), гидрокарбонатно-натриевые (содовые).

2. По газовому составу: сероводородные, азотные, метановые.

3. По содержанию биологически активных микрокомпонентов: железистые, бромйодные рассолы, радоновые (радиоактивные), фтористые, германиевые (кислые шахтные) воды с повышенным содержанием органических веществ, солей (Li, Sr, Ba) и других микрокомпонентов.

В Пермском крае в озерах, старицах, болотах, прудах, где осуществляется разгрузка минерализованных вод, встречаются многочисленные, но, как правило, маломощные скопления природных лечебных грязей, чаще сероводородных.

В целом, Пермский край обладает практически неограниченными ресурсами минеральных вод сульфатного, хлоридно-сульфатного и сульфатно-хлоридного состава, пригодных для лечебных целей и розлива, йодобромных вод, сульфидных вод (как невысокой минерализации, так и рассолов), используемых в бальнеологических целях.

Минеральные источники Пермского края

В пределах Пермского края широко развиты минеральные лечебные и лечебно-столовые воды различного назначения.

Сульфатные кальциевые, магниево-кальциевые, натриево-кальциевые, кальциево-натриевые воды с минерализацией 2-5 г/л приурочены к шешминскому терригенному комплексу и к кунгурской (иренской) сульфатно-карбонатно-терригенной свите. Они вскрываются скважинами на глубинах 50-150 м и по ГОСТу 13273-88 «Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые» относятся к Краинскому, Кашинскому и близким к ним по составу типам. Воды этого класса разведаны на месторождениях Верхне-Муллинское, Ширковское, Полазненское, Лесная вода, Ключевское, Говыринское. Суммарные эксплуатационные запасы их составляют 557

Хлоридно-сульфатные и сульфатно-хлоридные натриевые, кальциево-натриевые, натриево-кальциевые, магниево-кальциево-натриевые воды с минерализацией 2,3-6,5 г/л приурочены к казанско-татарскому, иногда к шешминскому терригенным водоносным комплексам. Они вскрываются скважинами в интервале глубин 50-200 м. По ГОСТ 13273-88 относятся к Ново-Ижевскому, Угличскому, Хиловскому, Феодосийскому, Отрадненскому типам и разведаны на месторождениях Усть-Качка, Осинское, Ананьевское, Тепловское, Майское. Суммарные эксплуатационные запасы их составляют 382 м3/сут.

Минеральные воды невысокой минерализации, обогащенные сероводородом, приурочены к среднекаменноугольно-нижнепермской толще карбонатных пород. По составу они хлоридно-сульфатные, сульфатно-хлоридные с минерализацией 3-8 г/л и содержанием сероводорода 70-190 мг/л. Эти воды разведаны на месторождении Ключевское и в районе г.Чернушка (скважина 1-ПФ).

Минеральные воды высокой минерализации (до 50 г/л) и рассолы (свыше 50 мг/л) распространены преимущественно в нижнем гидродинамическом этаже. По составу они относятся к хлоридно-натриевым, содержащим терапевтически активные компоненты — сероводород, бром, йод. Высокоминерализованные воды, содержащие сероводород, разведаны на месторождениях Усть-Качка и Верхне-Муллинское. Суммарные эксплуатационные запасы их составляют 281 м3/сут. Рассолы, содержащие сероводород и бром, разведаны на Кунгурском, Суксунском и Верхне-Муллинском месторождениях. Суммарные эксплуатационные запасы их оценены в 209 м3/сут.

Бессероводородные йодо-бромные рассолы разведаны на месторождениях Усть-Качка, Верхне-Муллинское, Верхне-Курьинское, Полазненское, Новые Ключи, в районе г.Чернушка (скв. № 13). Суммарные эксплуатационные запасы по ним составляют 0,219

В целом Пермский край обладает практически неограниченными ресурсами минеральных вод сульфатного, хлоридно-сульфатного и сульфатно-хлоридного состава, пригодных для лечебных целей и розлива, йодо-бромных вод, сульфидных вод (как невысокой минерализации, так и рассолов), используемых в бальнеологических целях.

Кроме вышеперечисленных типов вод, в западной части области (Верещагинский, Очерский, Карагайский, Оханский и Нытвенский районы) на площади распространения белебеевского водоносного комплекса многими скважинами на сравнительно небольшой глубине (80-150 м) вскрыты чистые гидрокарбонатные натриевые (содовые) воды невысокой минерализации (0,5-1,0 г/л), относящиеся по ТУ 10.04.06.132-88 к минеральным столовым водам (аналог – столовая вода Сары-Огачская в Казахстане), используемым для розлива. В ряде населенных пунктов воды этого типа используются в качестве хозяйственно-питьевых.

Востребованность минеральных вод в области в настоящее время остается очень низкой. Из 19 разведанных месторождений разных типов минеральных вод в эксплуатации к настоящему времени находятся семь, причем на них эксплуатируются только 14 из 28 разведанных водоносных горизонтов. По большинству месторождений отбор воды составляет доли процента или первые проценты от утвержденных запасов. Лишь на Полазненском, Усть-Качкинском и Ключевском месторождениях отбор достигает 12-47% от запасов, но не по всем разведанным типам вод. Гидрокарбонатные натриевые (содовые) воды вообще практически не изучены (нет ни одного разведанного месторождения).

Государственным балансом учитываются Краснокамское месторождение йодо-бромных вод. Йодо-бромные рассолы имеют минерализацию 265-270 г/л и содержание брома 680-800 мг/л, йода 8-10 мг/л.

На месторождении выделяются Оверятский и Григорьевский участки. Оверятский участок разрабатывается ОАО «Йодобром». Разведанные эксплуатационные его запасы составляют 30,1 тыс. м3/сут. Запасы Григорьевского участка того же месторождения в количестве 21,5 тыс. м3/сут. находятся в государственном резерве.

В настоящее время на территории Пермской области с разной степенью изученности разведано и опоисковано 96 месторождений и участков (по 45 объектам — запасы утверждены ГКЗ и ТКЗ, по 51 — запасы приняты научно-техническими советами организаций). Сумма разведанных запасов по этим объектам составляет 949,61 тыс.м3/сут., из них 817,6 тыс.м3/сут. — запасы, подготовленные для промышленного освоения и опытно-промышленной эксплуатации. Кроме того, по этим же месторождениям дополнительно утверждены прогнозные ресурсы в количестве 73,34 тыс.м3/сут. В сумме разведанные запасы и прогнозные ресурсы составляют 1023 тыс.м3/сут.

В пределах Пермского края разведаны и эксплуатируются водоносные комплексы терригенных, терригенно-карбонатных, карбонатных и аллювиальных отложений различного возраста (от ордовика до четвертичного). Наиболее интенсивно эксплуатируются водоносные горизонты верхнепермских и четвертичных аллювиальных отложений.

По состоянию на 01.01.2004г. число действующих лицензий на добычу пресных подземных вод составляет — 529, в том числе:

— 47 месторождений работающих на утвержденных запасах;

— 43 работающих на неутвержденных запасах;

— 438 одиночные скважины.

Подземные и минеральные воды Пермского края

Водопотребителями разведанных месторождений являются города, районные центры, крупные районные центры, предприятия «Пермтрансгаза», крупные сельско-хозяйственные предприятия. Для городов разведано 32 месторождения, в том числе для г.Березники — 6 (3 действующих и 3 недействующих), для г.Соликамска — 4 (2 действующих и 2 не действующих), для г.Кизела — 3 (недействующие). Для остальных городов разведано по 1-2 месторождению, а для таких как Пермь, Чайковский, Гремячинск месторождения подземных вод не разведывались.

Из числа опоискованных и разведанных месторождений и участков к настоящему времени эксплуатируются лишь 56 (59%) и два находятся в стадии освоения (ведется строительство водозаборов). Основная причина невостребованности месторождений — это удаленность от водопотребителя, требующая больших инвестиций в строительство водоводов.

В 2003 году на эксплуатируемых месторождениях отбиралось 201,8 тыс.м3/сут. подземных вод. Это составляет 33% от утвержденных запасов этих 56 месторождений и 25% от всех подготовленных к освоению запасов области. Из 201,8 тыс.м3/сут. отбираемых запасов: 75,7% — расходовались на хозпитьевые цели, 11,6% — на производственные нужды, 12,7 % — потери.

Из введенных в эксплуатацию месторождений используются на полную мощность лишь единицы. Так, г.Соликамск отбирает из разведанных для него месторождений лишь 35% запасов, г.Губаха — 22%, г.Очер — 14%, г.Александровск — 30%, г. Верещагино — 34%; всего на 8% используется Ключевское месторождение с запасами 25,1 тыс.м3/сут., разведанное для г.Кизела. В большинстве случаев неполное использование запасов связано с удовлетворением реальной потребности в воде, которая оказалась значительно ниже заявленной водопотребителем при постановке задачи на разведку.

Кроме водозаборов с утвержденными запасами в области учтено 49 водозаборов подземных вод с расходом 0,5 тыс.м3/сут. и более каждый. Суммарный водоотбор на этих водозаборах составлял в 2004 году 127,8 тыс.м3/сут., из них 79,2 тыс.м3/сут. (62%) — на хозпитьевое водопотребление. В области имеется не менее 2000 мелких водопотребителей, добывающих подземные воды из одиночных скважин и небольших групповых водозаборов с расходом от нескольких кубометров до первых сотен. Суммарный водоотбор из них по разным данным оценивается от 100 до 150 тыс.м3/сут. Большинство из этих мелких потребителей не отчитываются в отборе по установленной форме и, соответственно, не находят отражения в балансе водопотребления по области. Таким образом, реальное потребление подземных вод на территории Пермской области в 2003г. составляло более 400 тыс.м3/сут.

По оценке ГИДЭК перспективная потребность Пермской области в питьевых водах на 2010г. составит 1244,3 тыс.м3/сут., из них г.Пермь — 510 тыс.м3/сут., города с подчиненными территориями — 276,5 тыс.м3/сут., районы (включая их административные центры) — 457,8 тыс.м3/сут. Указанная оценка, учитывая существующее на сегодняшний день водопотребление, выглядит явно завышенной, что вполне объяснимо, т.к. расчеты строились на проработках проектных институтов и заявок водопотребителей по состоянию на 80-е годы. Тем не менее, даже перспективная потребность в 1,2 млн.м3/сут. составляет чуть более 20% от ресурсов подземных вод при их самой «жесткой» оценке (величина эксплуатационных ресурсов пресных подземных вод Пермской области по разным оценкам колеблется от 6,5 до 27 млн.м3/сут.).

Основная проблема обеспечения пресными подземными водами связана с неравномерным характером распределения по территории области ресурсов и водопотребителей. Это приводит к тому, что наряду с малонаселенными районами, где существует явный излишек ресурсов подземных вод, имеются районы и города, испытывающие дефицит разведанных запасов, а в ряде случаев и ресурсов подземных вод.

Для некоторых водопотребителей, не обеспеченных запасами промышленных категорий, требуется проведение разведочных работ на выявленных перспективных участках с оцененными ресурсами и запасами непромышленных категорий (г.Чайковский, г.Чернушка, р.ц. Ильинский, Усолье). В 2003 году завершены поисковые работы, выделены 4 перспективных участка для водоснабжения г.Чайковского. Дана предварительная оценка участков Ольховского, Бардымского, Южновекошинского и Северовекошинского, суммарная величина эксплуатационных запасов подземных вод составила 26,54 тыс.м3/сутки.

В 2002 году завершены работы по поискам подземных вод для хозпитьевого водоснабжения г.Чернушки. Выявлены 6 участков, суммарные запасы эксплуатационных подземных вод в количестве 38 тыс.м3/сут прошли экспертизу.

В связи с аварийной обстановкой по водоснабжению поселка Юго-Камский (загрязнение нефтепродуктами вод пруда, из которого производится забор воды для водоснабжения поселка) оперативно проведены поисковые работы в бассейнах левых притоков р.Юг-рр.Фотинка и Тулумбаиха с предварительно оцененными естественными ресурсами 6,5-7,0 тыс.м3/сут.

Особое место среди водопотребителей области занимает г.Пермь. В настоящее время потребление питьевых вод в Перми составляет 332,5 тыс.м3/сут. (48,3% от суммарного потребления всей области), при этом доля подземных вод составляет всего 2,4%, причем все эти подземные воды (7,95 тыс.м3/сут.) отбираются на водозаборах с неутвержденными запасами. Перспективная потребность г.Перми на 2010г. по данным ГИДЭК оценивается в 500 тыс.м3/сутки. По гидрогеологическим условиям территории Пермского и прилегающих районов не способны удовлетворить потребности г.Перми за счет подземных вод даже наполовину. Наиболее водообильные горизонты подземных вод, аккумулирующие в благоприятных зонах ресурсы в сотни тысяч м3/сутки и пригодные для создания крупных водозаборов, расположены в пределах восточной части Предуральского прогиба и в Западно-Уральской зоне складчатости, т.е. на расстояниях 150-300 км от г.Перми. В непосредственной близости от г.Перми находятся два разведанных неэксплуатируемых месторождений (Кояновское и Сыринское) с промышленными запасами 5,5 тыс.м3/сут. Проведены поисково-оценочные работы по выявлению месторождений подземных вод для аварийного водоснабжения г.Перми. В результате выявлены три участка с непромышленными запасами 37,5 тыс.м3/сут. (Мулянский, Сыринский, Васильевский). В настоящее время на выявленных участках проводятся детальные геологоразведочные работы по оценке запасов подземных вод. В случае их освоения будет возможно довести долю потребления подземных вод в Северокошинское МПВ (г. Чайковский)

Кроме указанных выше месторождений и участков, в качестве возможных источников водоснабжения г.Перми (в частности, Кировского района) могут рассматриваться Нытвинское и Мокинское месторождения, разведанные для гг.Нытвы и Краснокамска. Суммарные запасы по ним оценены в 70 тыс. м3/сут. (из них 53,7 тыс. м3/сут. подготовлены для опытно-промышленной эксплуатации). Потребность же городов Краснокамска и Нытвы, на сегодняшний день, составляет в сумме 33 тыс. м3/сут., на перспективу — 41 тыс. м3/сут., т.е. невостребованными даже на перспективу остаются 29 тыс. м3/сут., из них 12,7 тыс. м3/сут. — подготовленные для опытно-промышленной эксплуатации. Таким образом, гидрогеологические условия Пермской области в принципе позволяют в ближайшей перспективе обеспечить разведанными запасами пресных подземных

МПВ Легчим, изливающая бесхозная скважина вод все города и населенные пункты, за исключением г. Перми.

На территории Пермской области (сведения ФГУДП «Пермгеомониторинг») зарегистрировано более 120 очагов загрязнения подземных вод практически всех водоносных горизонтов и комплексов. Наибольшее их количество (77%) связано с недропользованием. Это разработка солей Верхнекамского месторождения, эксплуатация нефтяных месторождений, ликвидация шахт Кизеловского угольного бассейна.

Разработка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей оказывает большое влияние на формирование химического состава подземных вод. Загрязнение подземных вод в пределах Быгельского месторождения привело к полной ликвидации водозабора, работающего на эксплуатационных запасах данного месторождения. Кроме того, в границах зон санитарной охраны (ЗСО) Усольского месторождения и в непосредственной близости от ЗСО месторождения «Извер» находятся несколько нефтепромыслов. Особенно остро влияние нефтедобычи проявляется на Усольском водозаборе. В пределах Березниковско-Соликамского промузла было выявлено нефтяное загрязнение в отдельных эксплуатационных скважинах, достигающее в ряде случаев 0,3-0,8 мг/дм3, причем наибольшие значения наблюдались в скважинах южной части водозабора, наиболее близкой к площади Чашкинского нефтяного месторождения (сведения ФГУДП «Пермгеомониторинг»). В результате затопления шахт происходит как переток шахтных вод в водоносные горизонты, о чем свидетельствует появление на шахтном поле родников, загрязненных МПВ Легчим, бесхозная скважина алюминием и железом, так и выход загрязненных шахтных вод на поверхность.

В ФГУ «ТФИ по Пермской области» проведена инвентаризация буровых гидрогеологических скважин и предварительная работа по актуализации. В результате актуализации было выявлено, что из 4700 скважин, эксплуатационных на момент создания карточки (бурения скважины), более 200 скважин бесхозных, только на территории г.Перми выявлено 47 бесхозных гидрогеологических скважин. В связи с тяжелой экономической обстановкой многие сельскохозяйственные и др. мелкие предприятия ликвидируются, скважины переходят в разряд бесхозных, не ликвидируются и не консервируются. На не эксплуатируемых разведанных месторождениях подземных вод скважины оказались также бесхозными, и частично не ликвидированы и не законсервированы. По сведениям ФГУДП «Пермгеомониторинг» скв.26 на месторождении Легчим изливает, самоизлив порядка 17 л/сек. Возникает серьезная проблема по защите водоносных горизонтов и комплексов, которые используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Старинное село Нижние Муллы находится в Пермском крае, на берегу реки Камы и ее притока речушки Нижняя Мулянка (в переводе с башкирского Кичи Мул т.е. Малый Мул).

От названия речки и произошло название села, а приставка Нижние потому что есть еще Верхние Муллы, которые находятся выше по течению.

Население села небольшое – менее 1000 жителей.

Главной архитектурной достопримечательностью села является каменная церковь Святой Троицы, построенная на средства сельчан и князя Голицина С.М. во второй половине 19 века.

В нескольких километрах от села находится археологический памятник Гляденовская гора.

По мнению археологов возраст капища на горе относится к 4 веку до н.э. !

При раскопках в 2001 году было обнаружено, что гора представляет собой многоярусное сооружение, аналогичное пирамидам древним египтян и майя.

С приходом христианства в эти края у подножия горы появился монашеский скит с подземным ходом, ведущим к реке. До наших дней сохранился святой источник Трифона Вятского, который какое-то время жил здесь. У источника есть небольшая часовня, больше похожая на веранду.

Спуск к источнику довольно крутой и идти приходится по узкой глиняной тропке.

После дождя там пройти вообще почти нереально. У подножия горы сотни, если не тысячи комаров (летом разумеется), кажется, что воздух жужжит…

Растительность там тоже специфическая – много папоротников.

Тем не менее, гора привлекает очень много любопытных и искателей приключений. Известно даже где есть вход в гору, но он настолько мал, что даже собака не пролезет. Хотя наверняка он не единственный.

При этом Гляденовская гора невысока, всего 173 метра и не особо видна со стороны города. Не каждый, проезжающий по Гляденовскому тракту от Большого Савино на Нижние Муллы, обратит на нее внимание, так как подъем вдоль распаханных полей идет здесь пологий, спокойный, а за ними наверху темнеет узкая полоска леса. За окном машины сначала тянутся городские очистные сооружения, всякие отстойники, а за ними — отреставрированное здание бывшей костежогной фабрики (теперь – какое-то частное предприятие). То есть, вроде, ничего такого, что могло бы случайно заинтриговать.

Но если по проселочной дороге все же попадешь на самую вершину, тогда перед тобой раскроется вся низинная округа, разноцветные поля, луга, дороги, домики, перелески, поблескивающая в пяти километрах маковка красивой церкви Иоанна-Предтечи в Култаево. А за всей этой пестротой как бы неспешно вспучивается новой хвойной темью Иван-гора – водораздел рек Мулянки и Юга. И вся округа между двумя этими естественными барьерами – сплошные волны, начало которым дают Субботинские горы на окраине Перми. Все они пологие с одного склона и круто обрывающиеся с другого. Такова же и Гляденовская гора – в сторону Камской поймы она падает резким уступом, заросшим древним буреломным, разорванным скальными обнажениями. То есть выглядит действительно как неприступная суровая крепость, ощетинившаяся еловыми остриями. И конечно, вид на камскую сторону с вершины, открывающийся между древесных вершин, тоже отменный – как на ладони все междуречье с проблесками стариц и озёр до реки. И даже закамские улицы виднеются, миллиметровые кубики домишек Действительно, лучшее место для дозора. И пусть официально считается, что гора названа по исчезнувшей деревеньке, но селение-то уж наверняка было именовано как место, с которого можно вглядеться в округу.

В чем же уникальность этой, вроде бы, обычной для уральского ландшафта возвышенности? Она долго не проявлялась после забытья, хотя церковное предание с XIV века связывало эту гору, отрезаемую против часовой с трех сторон стрелки от прочего мира речкой Мулянкой, с житием Святого Трифона Вятского. Он забрался сюда из Пыскорского монастыря, ведомый «чудесным голосом», но, скорее всего, от того, что знал о нахождении здесь у местных муллинских остяков древнего большого святилища. которое почиталось далеко за пределами округи. К нему приходили вогулы и остяки даже из-за Уральских гор, «с рек Печеры, Сильвы, Обвы, Тулвы, приезжал остяцкий князь Амбал, а с Чусовой вогульский Бебяк со своими соплеменниками». На святилище, согласно описаниям, стояли какие-то идолы, но главным объектом поклонения была древняя великая ель, увешанная подношениями: «На ели висело много предметов, которые язычники приносили в жертву своим богам, — золото, серебро, шелк, полотенца и шкуры зверей». Дерево это и было хозяином-божеством округи. Оно могло творить чудеса, издавать звуки и наказывать тех, кто покушался на него. Действительно, подобный культ гор и деревьев до сих пор существует у обских угров.

И вот наш святой от переизбытка человеколюбия возжелал просвятить язычников и донести до них истинную веру. Для этого он построил вблизи святилища среди леса у родника, который почитается как святой, хижину. Здесь к нему и пришло откровение, а с ним – особое понимание Святого Писания. Четыре недели монах готовил себя постом и молитвами к тому, чтобы уничтожить объект ложного поклонения. Наконец, взяв икону и топор, он поднялся на гору и срубил дерево, на пне которого, согласно преданию, могли развернуться сани, а затем сжег его вместе со всеми подношениями…

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:

«Православный север Урала»

Гидрологические памятники природы Пермского края.

Авторы статьи И. Н. Шестов, С. М. Блинов

Минеральные воды Пермского края

Памятники природы Пермской области. — Пермь, 1983.

Источник

.jpg)