- Лечебная парез лицевого нерва

- Парез лицевого нерва — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы пареза лицевого нерва

- Патогенез пареза лицевого нерва

- Классификация и стадии развития пареза лицевого нерва

- Осложнения пареза лицевого нерва

- Диагностика пареза лицевого нерва

- Лечение пареза лицевого нерва

- Прогноз. Профилактика

Лечебная парез лицевого нерва

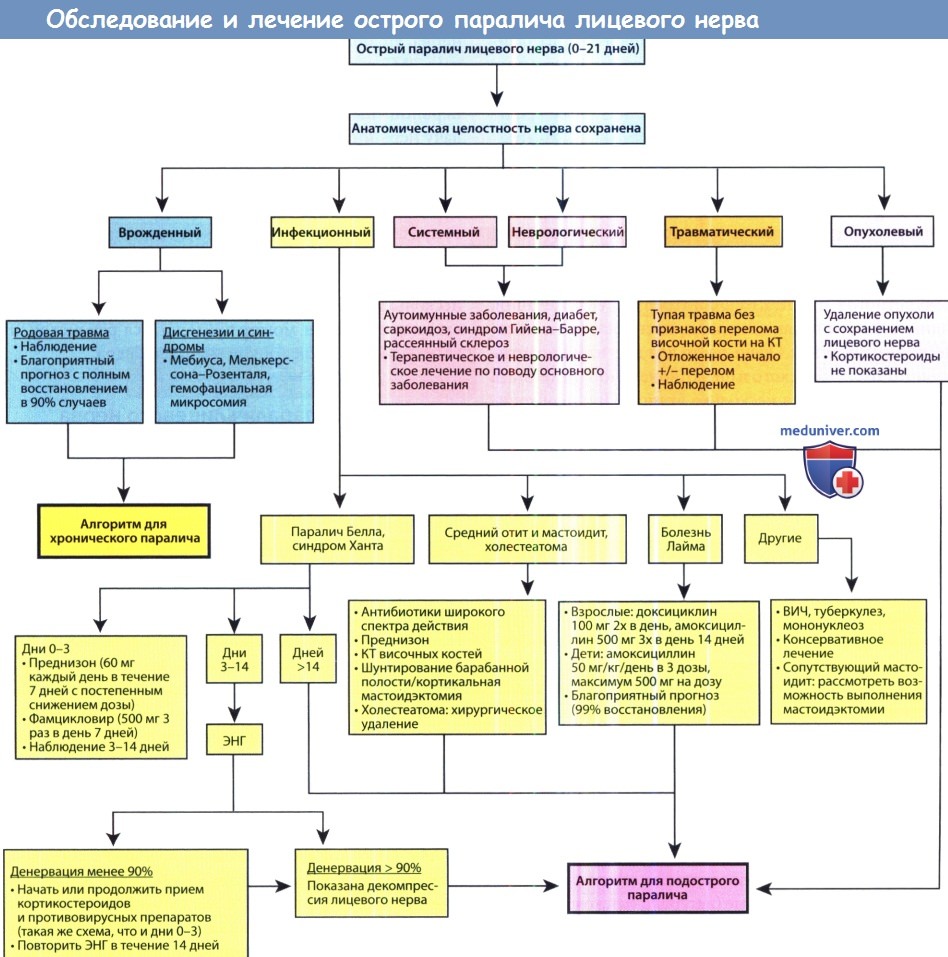

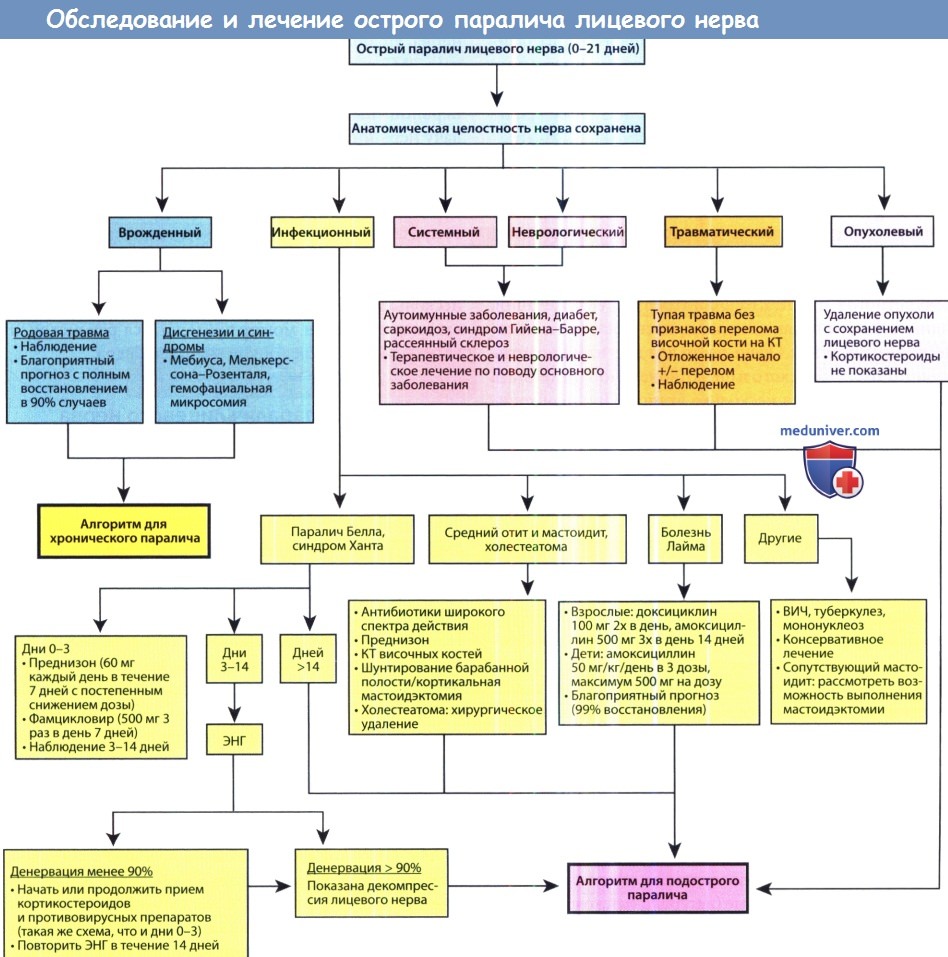

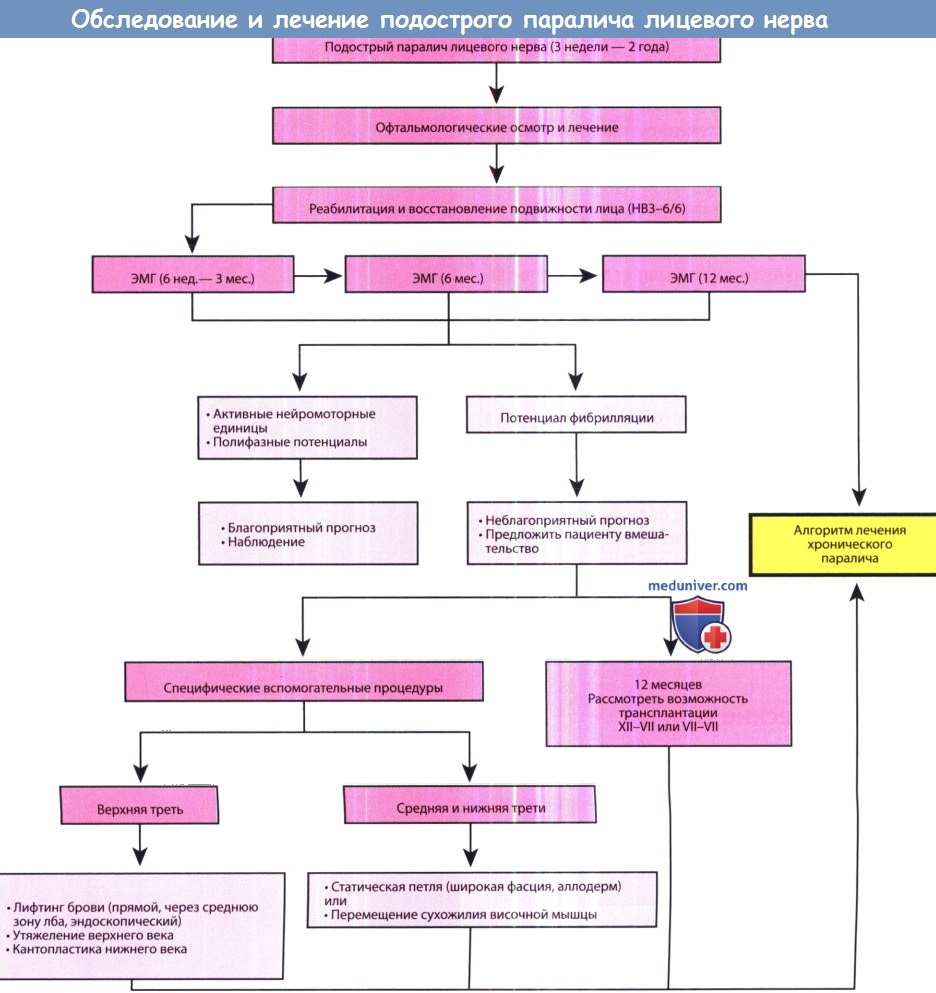

а) Консервативное лечение пареза лицевого нерва. Консервативное лечение паралича лицевого нерва зависит от его этиологии. Конкретные алгоритмы лечения приведены на схемах ниже. Всем пациентам с параличом лицевого нерва до разрешения лагофтальма требуется уход за глазом (естественная слеза, мази).

б) Хирургическое лечение пареза лицевого нерва. Существует большое число методов лечения паралича лицевого нерва и сопутствующих ему расстройств. Выбор конкретного метода зависит от этиологии заболевания у конкретного пациента, от его потребностей и желаний. Индивидуальный план лечения должен составляться совместно с пациентом. Очень часто для достижения оптимального косметического и функционального результата лечение проводится в несколько этапов.

При необходимости проводятся консультации офтальмолога, отиатра, физиотерапевта и других специалистов.

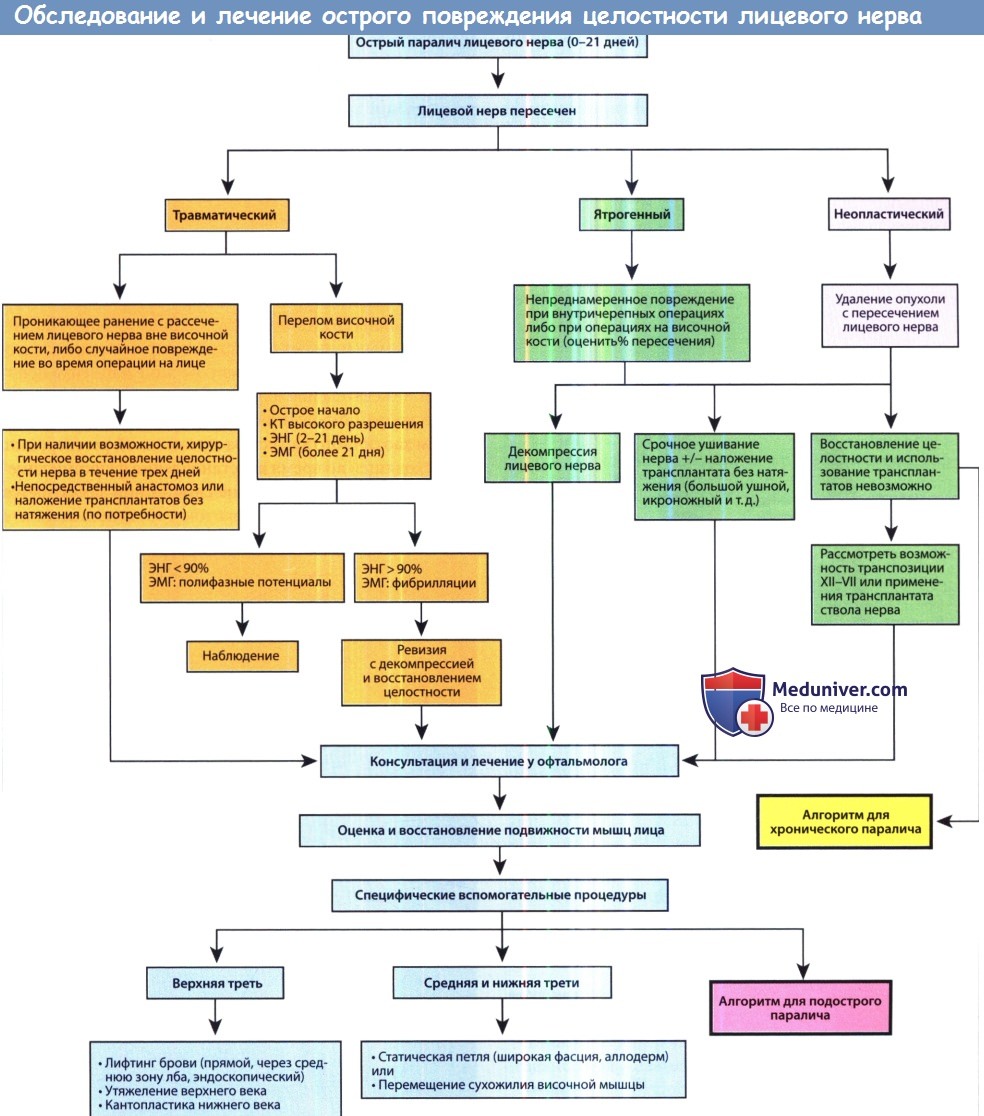

в) Лечение острого паралича лицевого нерва (0-21 дней). Если причина паралича лицевого нерва известна, сразу после установления требуется срочно начать соответствующую медикаментозную терапию. В редких случаях для устранения инфекции и/или отека вокруг лицевого нерва требуется хирургическое вмешательство.

При пересечении лицевого нерва в арсенале хирурга имеется несколько способов экстренного восстановления его целостности, которые минимизируют проявления паралича и способствуют ускорению восстановления функции нерва. Для успешного ушивания нерва его края должны быть сопоставлены без натяжения. После обнаружения обоих концов нерва их следует мобилизовать, отделив от окружающих мягких тканей на протяжении нескольких сантиметров.

При обширных повреждениях могут использоваться местные (большой ушной нерв) или отдаленные (латеральный кожный нерв предплечья или икроножный нерв) трансплантаты. Культи нерва ушиваются под микроскопом тонкими узловыми швами мононитью (например, 9-0 нейлон).

Стандартный протокол ухода за глазом: естественная слеза 5 капель 3 раза в день и по требованию, глазные мази (утром и на ночь),

консультация офтальмолога при наличии признаков воспаления или раздражения (эритема, хемоз и т.п.).

Эти операции никак не влияют на восстановление лицевого нерва. На более поздних стадиях, в случаях, когда данные ЭМГ свидетельствуют в пользу неблагоприятного прогноза, предпочтение отдается методикам пересадки нервной ткани, которые позволяют восстановить передачу нервного импульса к мимическим мышцам. С это целью может использоваться трансплантат из соседнего (чаще всего подъязычного, XII пара) нерва. При помощи данного метода удается сохранить естественный тонус собственной мимической мускулатуры, однако, побочным эффектом данной методики являются синкинезии (непроизвольные одномоментные сокращения нескольких мимических мышц). В качестве альтернативы на этой стадии может применяться реконструкция васкуляризованной тонкой мышцей бедра.

ЭМГ—электромиография. 2 года — примерный промежуток времени, во время которого в нервно-мышечных соединениях происходят дегенеративные, рубцовые и фиброзные изменения.

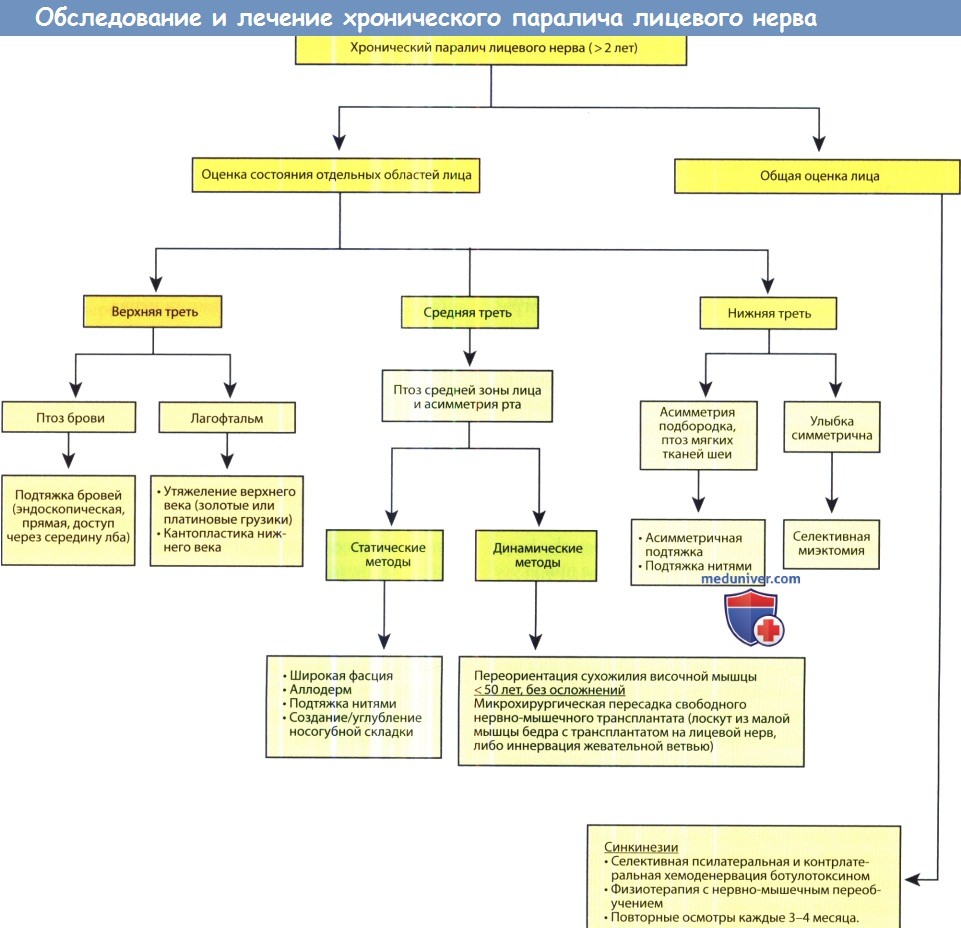

д) Лечение хронического паралича лицевого нерва (более двух лет):

1. Паралич. Тактика лечения при хроническом параличе лицевого нерва зависит от множества факторов, в том числе от пожеланий и предпочтений пациента. В некоторых ситуациях определенные медицинские состояния могут ограничивать спектр возможных вариантов лечения. Например, пожилым и ослабленным лицам не рекомендуется проведение операций по пересадке мышц и нервов. Возможные методы реконструкции варьируют от статической поддержки до динамического восстановления при помощи пересадки мышечной ткани к парализованной области. Обе методики имеют свои преимущества, используемые в эстетической и функциональной реабилитации пациентов с параличом лицевого нерва.

Наиболее простым методом лечения с минимальным периодом восстановления является использование статических петель. С их помощью изменяется положение провисающих тканей лица, обеспечивается более плотное смыкание губ (с целью предотвращения выпадения пищи). С подобной целью можно использовать самые разные материалы: аутофасцию, инородные материалы (AlloDerm; Life Cell Corporation, Branch-burg, NJ), швы, различные искусственные материалы (гортекс; W. L. Gore&Associates, Newark, DE). Иногда со временем петли могут расслабляться и провисать, что потребует повторного натяжения.

При помощи трансплантации мышечной ткани можно добиться восстановления симметричности лица и вернуть подвижность парализованной стороне. По сравнению с наложением статических петель данный метод требует значительно больше времени, а восстановительный период после подобных операций дольше. Пациентам, которым было выполнено перемещение височной мышцы, для того, чтобы улыбнуться, необходимо сильно стиснуть зубы. Операцией выбора для восстановления произвольной улыбки является двухэтапная пересадка малой мышцы бедра. Во время первой операции на здоровой стороне лица выделяется ветвь лицевого нерва, отвечающая за улыбку. Затем с помощью трансплантата из икроножного нерва эта ветвь перекидывается на больную сторону.

Примерно через 6-9 месяцев, после регенерации аксонов и появления симптома Тинеля, проводится второй этап, во время которого сегмент мышцы бедра переносится на парализованную сторону лица и подшивается к нервному трансплантату. Примерно через шесть месяцев мышца начинает функционировать, обеспечивая движения парализованной половины лица. По сравнению с перемещением височной мышцы, использование трансплантата из мышцы бедра позволяет более точно восстановить способность улыбаться и обеспечивает более полную подвижность угла рта.

б — Выделена ветвь лицевого нерва, отвечающая за подъем угла рта. Ветвь пересекается и подшивается к трансплантату икроножного нерва.

в — Трансплантат икроножного нерва проходит в деснево-щечной борозде к парализованной стороне лица.

г — Трансплантат из тонкой мышцы бедра, забран и готов к установке. Обратите внимание на разрез для установки трансплантата (верхний левый угол).

2. Синкинезии. Синкинезии представляют собой нескоординированные, одновременные непроизвольные сокращения нескольких мимических мышц, которые возникают при попытке пациента подвигать мышцами лица. Например, при смыкании век происходит перемещение кверху и кончика рта, в результате чего на лице пациента появляется нежелательная для него улыбка. Такая нескоординированность сокращений является следствием хаотичного характера аксональной регенерации, происходящей во время восстановления функции лицевого нерва. Успешное лечение синкинезий заключается в избирательной хемоденервации при помощи парализующего агента (ботулотоксина А), сочетающейся с физиотерапией.

Поскольку эффект ботулотоксина постепенно снижается, инъекции нужно повторять каждые 3-4 месяца. Другие методы лечения, например, радиочастотная абляция, могут снизить частоту выполнения инъекций, но в настоящее время они является преимущественно экспериментальными.

в) Прогноз лечения пареза лицевого нерва. Прогноз в отношении восстановления функции лицевого нерва зависит от этиологии паралича и от времени обращения пациента за помощью. При правильном консервативном лечении у многих пациентов с параличом инфекционной или системной этиологии отмечается полное восстановление. Предсказать исход хирургической реабилитации сложнее. На него влияет целый ряд факторов, относящихся и к пациенту, и к ходу проводимой операции.

г) Ключевые моменты:

• Для достижения оптимальных функциональных и эстетических результатов подход к каждому пациенту с параличом лицевого нерва должен быть индивидуальным.

• Восстановление функции лицевого нерва может привести к появлению синкинезий. Оптимальным методом их лечения является хемоденервация при помощи ботулотоксина А с последующей физиотерапией.

• Для четкой формулировки цели предстоящей операции необходима последовательная оценка всех зон лица пациента (лобная, окологлазничная, периоральная, шейная).

• При хроническом параличе лицевого нерва используют либо методики статической поддержки, либо динамической реиннервации. Выбор метода лечения зависит от желаний и целей пациента, а также от индивидуальной клинической картины.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Парез лицевого нерва — симптомы и лечение

Что такое парез лицевого нерва? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Ефименко В. Н., невролога со стажем в 43 года.

Определение болезни. Причины заболевания

Парез лицевого нерва — это полиэтиологичное патологическое состояние, которое проявляется слабостью мимических мышц лица, иннервируемых лицевым нервом. Встречается в различном возрасте, как у взрослых, так и у детей.

Причины слабости лицевой мускулатуры: [4]

1. Причины, обусловленные поражением центрального двигательного нейрона:

- инсульт (ишемический — 85%, геморрагический — 15%);

- опухоли мозга (метастатические или первичные, локализующиеся в полушариях мозга или его стволе);

- абсцесс мозга;

2. Причины, обусловленные поражением периферического двигательного нейрона:

- паралич Белла;

- синдром Гийена — Барре (может быть ВИЧ-ассоциированным);

- инфекция, вызванная вирусом простого герпеса;

- васкулиты;

- саркоидоз, болезнь Бехчета, узелковый периартериит, синдром Шегрена, сифилис;

- менингит: бактериальный (пневмококк, менингококк, Haemophilus influenza, туберкулезный, боррелиозный, сифилис, грибковые инфекции);

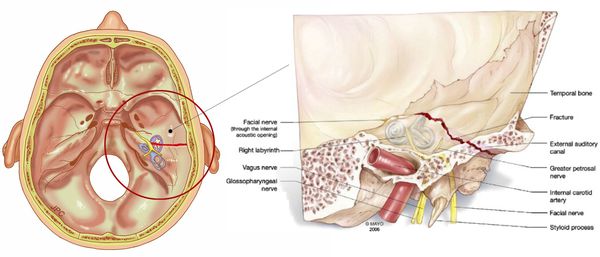

- перелом височной кости;

- опухоли височной кости: метастатические, инвазивная менингиома;

- инфекции и опухоли среднего уха;

- опухоли или инфекции околоушной железы;

- травматические повреждения лица;

- внутренний разрыв сонной артерии;

- действие лекарств (химиотерапевтические средства);

- последствия установки кохлеарного импланта;

3. Заболевания, при которых поражаются нервно-мышечные синапсы:

4. Заболевания, при которых поражаются лицевые мышцы:

Из наиболее частых причин в 2/3 случаев пареза лицевых мышц выявляется идиопатическая невропатия лицевого нерва (паралич Белла). Инфекционное поражения нерва вирусом опоясывающего герпеса может быть при синдроме Рамсея Ханта. Из других инфекций невропатия лицевого нерва может встречаться при Лайм-боррелиозе и паротите. При понтинной форме полиомиелита может поражаться двигательное ядро лицевого нерва. Кроме того, поражение лицевого нерва может быть при многих системных инфекциях (сифилис, туберкулез, ВИЧ-инфекция и другие). При синдроме Гийена-Барре парез лицевой мускулатуры входит в клиническую картину болезни. Двухстороннюю невропатию лицевого нерва многие авторы рассматривают как стёртую форму данного синдрома. [2] [6] Вовлечение лицевого нерва может встречаться и при системных заболеваниях соединительной ткани (нодозном периартериите, системной красной волчанке, синдроме Шегрена и других), а также саркоидозе, амилоидозе и т. д.

На лицевой нерв могут распространяться воспалительные процессы в среднем ухе. Рецидивирующая невропатия лицевого нерва у молодых лиц может быть проявлением синдрома Мелькерсона — Россолимо — Розенталя, который имеет наследственный характер с локализацией в гене 9p14. [6] [9]

Из других причин можно назвать опухолевый процесс, например, поражение лицевого нерва при невриноме слухового нерва, канцероматозе оболочек мозга, арахноидэпителиоме основания черепа и других. Травматические поражения возникают при переломах основания черепа. Также повреждения нерва могут возникнуть после операций на среднем ухе, пирамидке височной кости, слюнной железе.

Метаболические расстройства при сахарном диабете могут проявляться в том числе и вовлечением лицевого нерва со сложным механизмом, характерным для диабетических нейропатий. У больных старшего возраста поражение лицевого нерва может встречаться при гипертонической болезни, церебральном атеросклерозе и других ангиопатиях, когда в процесс вовлекаются мелкие сосуды, питающие нервы.

Парез лицевых мышц может развиваться и при надъядерном поражении кортиконуклеарных путей при очаговых процессах в полушариях и стволе головного мозга выше ядра лицевого нерва. Возникает так называемый «центральный парез лицевого нерва». В редких случаях возможны и другие причины пареза мышц лица (например, миастения, лицевые формы миопатий и другое).

Симптомы пареза лицевого нерва

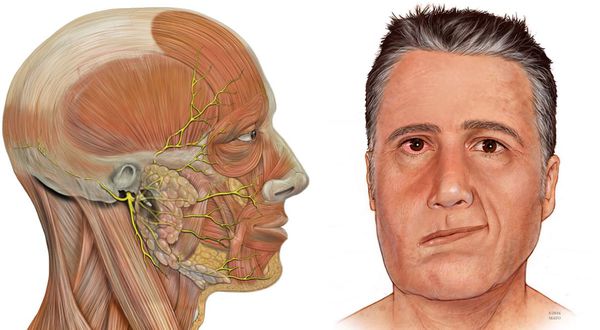

Практическому врачу очень важно не только выявить симптомы поражения лицевого нерва, но и определить топический (локальный) уровень его поражения, что важно для установления причин и механизма возникновения заболевания (этиопатогенеза) и целенаправленного лечения.

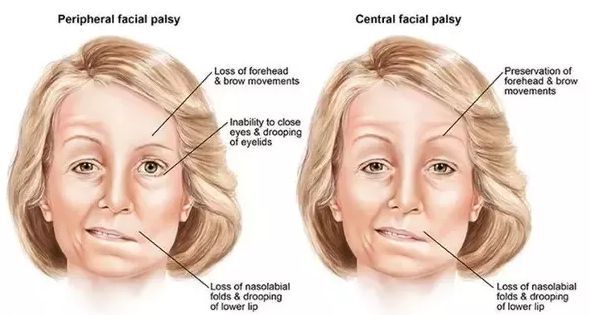

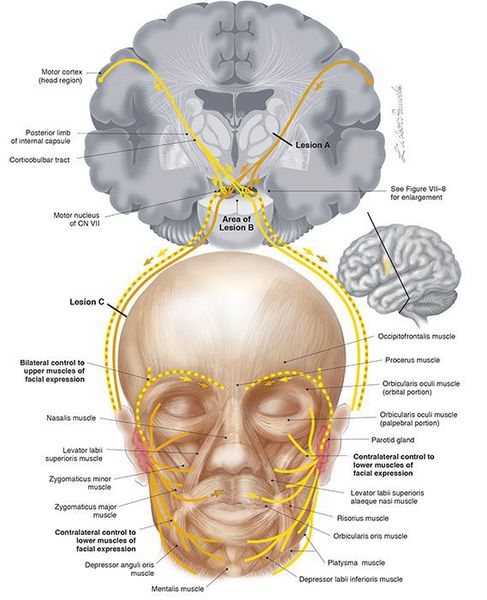

Выделяют центральный и периферический парез лицевого нерва. Центральный парез отличается тем, что при нём возникает слабость мышц только нижней части лица (сглаженность носогубной складки, опущение угла рта и другие), а верхняя остаётся интактной (неповреждённой). Это связано с тем, что верхняя часть ядра нерва имеет двухстороннее корковое представительство. Кроме того, на стороне пареза могут быть и симптомы поражения пирамидного пути в руке и ноге (центральный гемипарез, гиперрефлексия, патологические рефлексы и другие).

Во всех случаях периферического поражения страдают мимические мышцы лица: возникает прозопарез или прозоплегия (снижение или утрата силы мимических мышц лица). У больного на стороне поражения уменьшено количество складок на лбу, ограничена подвижность брови, полностью не закрывается глаз, а при закрывании глазное яблоко движется вверх (симптом Белла), сглажена носогубная складка, при надувании «парусит» щека, невозможно свистеть, жидкость выливается изо рта, не участвует в движении подкожная мышца шеи.

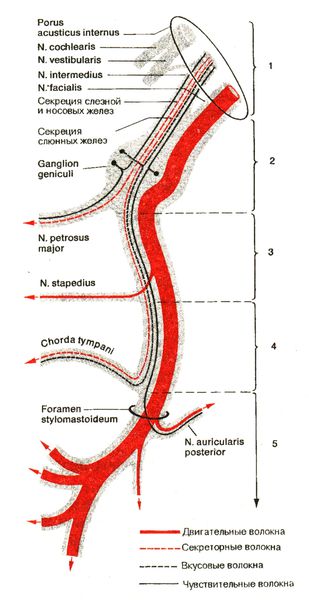

Уровень поражения нерва помогают установить сопутствующие симптомы. [5] Наиболее часто нерв повреждается в канале лицевого нерва пирамидки височной кости. При этом к прозопарезу присоединяются симптомы поражения промежуточного нерва (n. intermedius).

Симптомы поражения нерва в зависимости от уровня поражения представлены следующим образом:

- при поражении нерва в мостомозжечковом углу возникают симптомы прозопареза (VII пара) и расстройство слуха (VIII пара);

- при высоком поражении нерва в канале до отхождения от него n. petrosus major у больного выявляется прозопарез в сочетании с сухостью глаза, гиперакузией (восприятием любых звуков как слишком громких) и снижением вкуса на передних 2/3 одноименной половины языка;

- при поражении нерва ниже отхождения большого каменистого нерва выявляется прозопарез, слезотечение, гиперакузия и снижение вкуса на половине языка;

- при поражении нерва ниже отхождения n. stapedius будет прозопарез в сочетании со слезотечением и снижением вкуса на передних 2/3 одноименной половины языка;

- при поражении нерва у выхода из канала после отхождения chorda thympani будет только прозопарез и слезотечение.

Слезотечение при поражении лицевого нерва можно объяснить несколькими причинами. С одной стороны, при неполном закрытии глаза слизистая постоянно раздражается, что при сохранении слезовыделительной иннервации приводит к повышенному слезообразованию. С другой, при расслаблении круговой мышцы глаза нижнее веко несколько опущено, и слеза, не попадая в слёзный канал, выливается через веко.

Невралгия Рамсея Ханта, которая возникает вследствие герпетического поражения коленчатого узла, проявляется сочетанием пареза мимических мышц лица с герпетическими высыпаниями на барабанной перепонке, коже ушной раковины и/или наружного слухового прохода. Иногда отмечается шум в ушах и снижение слуха.

Для синдрома Мелькерсона — Россолимо — Розенталя характерна триада: рецидивирующий ангионевротический отёк лица, складчатый («географический») язык и периферический (иногда рецидивирующий) паралич мимических мышц лица.

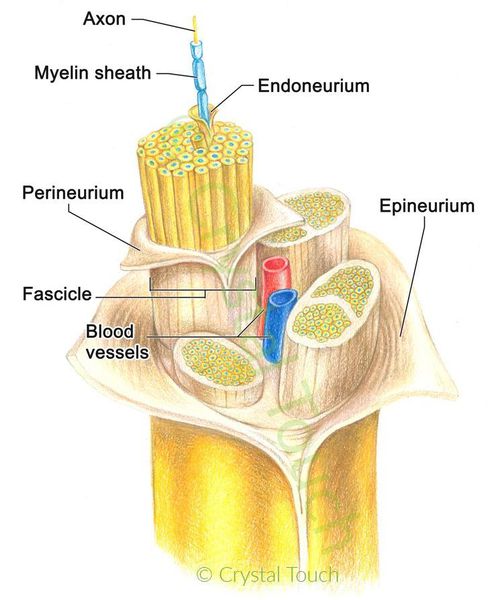

Патогенез пареза лицевого нерва

Центральный парез лицевого нерва возникает вследствие поражения волокон кортико-нуклеарного пути при процессах в полушарии или стволе мозга (инсульт, опухоль, абсцесс или травма).

При поражении нерва в канале пирамиды височной кости патогенетическими механизмами могут быть ишемия, отек и компрессия участка лицевого и структур промежуточного нервов в канале. Это одна из моделей компрессионно-ишемической невропатии. [6] [9] При синдроме Гийена — Барре и рассеянном склерозе в патогенез включаются аутоиммунные механизмы. [1] [2] При синдроме Ханта может быть непосредственное поражение структур нерва вирусом герпес-зостер, что может быть причиной плохого восстановления функций нерва.

В патогенезе пареза лицевого нерва отдельное место отводится травматическим повреждениям при черепно-мозговых травмах, которые сопровождаются переломом пирамиды височной кости, и оперативных вмешательствах, например, нейрохирургическом удалении невриномы слухового нерва или операциях на околоушной железе.

Возможно поражение мелких сосудов, питающих нерв (vasa nervorum) при сахарном диабете, гипертонической болезни, атеросклерозе, васкулитах и васкулопатиях. При полиомиелите возникает поражение двигательных мотонейронов ядра лицевого нерва.

Классификация и стадии развития пареза лицевого нерва

Выделяют центральный и периферический парез лицевого нерва.

Кроме того, заболевание подразделяется на первичную невропатию лицевого нерва (идиопатическая невропатия лицевого нерва, паралич Белла) и вторичную невропатию (при герпетической инфекции, опухолях, мезотимпаните, травме и других процессах).

Некоторые авторы выделяют три периода течения невропатии лицевого нерва: [10]

- острый период — первый месяц от начала заболевания;

- подострый период — восстановление затягивается более чем на 1-1,5 месяца;

- остаточные явления и осложнения.

Выделенные течения заболевая имеют значение при выборе метода лечения и реабилитации (например, рефлексотерапии, электростимуляции и других).

Осложнения пареза лицевого нерва

К осложнениям в остром периоде относят поражение слизистой оболочки глаза, особенно при высоком поражении нерва в канале, до отхождения слезоотделительных волокон и развития кератоконъюнктивита.

К поздним осложнениям относятся спазмопарез мимической мускулатуры, развитие патологических синкинезий (непроизвольных мышечных сокращений) и синдрома «крокодиловых слёз» (слезотечение во время еды).

Некоторые авторы считают спазмопарез ятрогенией, возникающей вследствие неправильного ведения больного, например, назначения антихолинэстеразных препаратов и стимуляции нерва в остром периоде. [6]

Диагностика пареза лицевого нерва

Изучается анамнез и выявление возможных факторов риска и предполагаемых причин. Например, заболеваемость невропатией лицевого нерва выше у лиц, страдающих артериальной гипертензией, сахарным диабетом (примерно в 4 раза) и у беременных, особенно в третьем триместре (приблизительно в 3,3 раза). [6] При идиопатической невропатии лицевого нерва могут быть указания на переохлаждение (езда в транспорте с открытым окном, кондиционер и прочее). Кроме того, важно выявление сопутствующих симптомов, таких как повышение температуры и других инфекционных проявлений, поражение других органов и тканей, а также изменений в лабораторных исследованиях.

Начало заболевания, как правило, острое, медленное развитие симптомов может указывать на опухолевый процесс. При синдроме Рамсея Ханта или мастоидите в начале заболевания могут быть жалобы на боли в заушной области.

Неврологический осмотр позволяет отличить центральный парез мимической мускулатуры (страдает преимущественно нижняя часть лица) от периферического, а также уточнить уровень поражения нерва. Для этого необходимо выявлять сопутствующие симптомы, такие как слезотечение или сухость глаза, гиперакузия, снижение вкуса на передних 2/3 языка.

Необходима консультация отоларинголога для исключения воспалительных процессов в ухе или пирамидке височной кости, а также герпетических высыпаний на барабанной перепонке или в слуховом проходе. При подозрении на Лайм-боррелиоз или другое инфекционное заболевание показана консультация инфекциониста, при подозрении на саркоидоз или туберкулез — консультация фтизиатра.

Из лабораторных методов необходим общий анализ крови, а также анализ крови на сахар. Исследование на Лайм-боррелиоз в некоторых странах является обязательным при моно- и полиневропатиях. Кроме того, проводится обследование на сифилис и ВИЧ-инфекцию.

МРТ головного мозга особенно показана при подозрении на поражение ствола головного мозга или основания мозга (например, невринома кохлео-вестибулярного нерва).Компьютерная томография по своей диагностической ценности превосходит МРТ при визуализации переломов основания черепа. Исследование спинномозговой жидкости показано при симптомах, свидетельствующих о возможности менингита, энцефалита, васкулита и других заболеваний.

Электронейромиография (игольчатая и стимуляционная), помимо подтверждения диагноза, необходима для оценки динамики процесса реиннервации в мимических мышцах.

Лечение пареза лицевого нерва

Задачи лечения направлены на скорейшее восстановление функции нерва и паретичных мышц, а также профилактику осложнений. Лечение должно начинаться как можно раньше.

При идиопатической невропатии в лечении традиционно используют короткий курс глюкокортикоидов в высоких дозах, например, приём преднизолона перорально по 1 мг/кг в сутки на протяжении семи дней с последующей быстрой отменой. [6] Своевременно проведённое лечение глюкокортикоидами увеличивает частоту полного функционального восстановления на 17%. [11]

При подозрении на герпетическую инфекцию, в том числе и на синдром Ханта, назначают противовирусные препараты: 200 мг ацикловира по 5 раз в сутки, или 500 мг валацикловира по 3 раза в день, или 500 мг фамацикловира по 3 раза в день. [6] [12] [13] При гнойном отите и мастоидите назначается антибактериальная терапия.

Лечение пареза лицевых мышц при синдроме Гийена — Барре или рассеянном склерозе проводится в соответствии с рекомендациями по лечению этих заболеваний. [1] [2] [7] При сахарном диабете важное значение имеет регуляция углеводного обмена и микроциркуляции.

Из немедикаментозного лечения применяется мимическая гимнастика. Эффективность физиотерапевтических методов и рефлексотерапии не доказана. [6] Но в ряде случаев при медленном восстановлении правильно проведённая рефлексотерапия ускоряет процесс восстановления. [10]

При появлении первых признаков спазмопареза или синкинезий необходимо отменить антихолинэстеразные препараты и стимулирующие методы физиотерапии. В этой ситуации применяют тепловые процедуры на лицо и упражнения на релаксацию мышц, включая постизометрическую релаксацию мышц (ПИРМ) и биологическую обратную связь (БОС).

Оперативное лечение может быть использовано при врождённой узости фалопиевого канала и глубоком парезе мимических мышц лица в остром периоде. Эффективность операции выше при проведении её в первые две недели заболевания. Такие операции проводятся крайне редко в специализированных центрах. Оперативное лечение также проводится при невриноме VIII пары или гнойном мастоидите. [14]

Прогноз. Профилактика

Прогноз для жизни благоприятный. Приблизительно в 2/3 случаев, особенно в молодом возрасте, наступает полное восстановление функций. В 13% случаев сохраняется минимальная резидуальная симптоматика, у 16% больных восстановление неполное с развитием спазмопареза и синкинезий. Хуже прогноз при герпетическом поражении коленчатого узла (синдроме Рамсея Ханта), а также у лиц пожилого возраста, при сахарном диабете, артериальной гипертензии, у лиц с выраженным параличом мимических мышц в остром периоде, в случаях повреждения нерва вследствие операций. Также хуже прогноз при рецидивирующей невропатии лицевого нерва (например, при врождённой узости канала нерва или при синдроме Мелькерсона — Россолимо — Розенталя). [6] [9] [15]

Первичной профилактики заболевания не существует. В случаях выявления врождённой узости канала, возможно оперативное лечение. Также оправдано назначение адекватной противоотёчной терапии в самом начале прозопареза при синдроме Мелькерсона — Россолимо — Розенталя.

Источник